第20卷第2辑 中国历史地理论丛 VoL.20.No.2 2005年4月 Journal of Chinese Historical Geography Apr.,2005 从隋、唐长安城看中国古代都城空间 演变的功能趋向性特征 任云英2朱士光 (1.陕西师范大学西北历史环境与经济社会发展研究中心,陕西西安,710062: 2.西安建筑科技大学建筑学院,陕西西安,710055) [提要以《考工记》为代表的均衡对称模式是中国都城的理想空问模式,隋唐长安城市形态以其规整的格局 著称,但随着大明宫(662年)修建、兴庆宫(714年)的改建和使用,在形成三大宫殿区的过程中,反映出中国传 统城市空间形态适应城市功能需求而导致城市形态发生的维新变化过程,即功能性非均衡对称的形态,这是城市形态 与城市社会生活的相互适应而突破了严整的均衡对称性布局模式的一个典型实例,反映出该时期的都城建设发展中政 治、军事因素与城市功能因素动态制衡中城市形态发展的功能趋向性, 【关键词空问形态轴线对称非对称性非均衡对称功能趋向性 【中国分类号引k28 [文献标识码1A [文章编号引10015205(2005)0208004809 【收稿日期20040409 [基金项目教有部跨世纪人才基金项目(教有政〔2000】9号)、陕西师范大学国家重点学科重点项目 (SNNUH04001). 【作者简介剂任云英(1968-),女,西安建筑科技大学建筑学院副教授,陕西师范大学西北历史环境与经济社会 发展研究中心在读博士,主要从事城市规划与历史城市地理学研究。 城市作为一种文化信息的载体,它的产生和 的集体无意识的圆形向心的均衡对称结构发展成 发展反映了社会形态的演进及其建筑文化的时代 为集体有意识的方形均衡对称结构,并赋有丰富 特征,并直观地体现在城市的空间形态及其所表 的礼制、伦理、宗法观念内涵。《周礼·考工记》 达的理念中。城镇空间理念是人们对理想城市空 中的城市形态(图1、图2),是中国古代社会的 间的一种理性思考,它往往受到各种城市空间形 理想城市模型,具有均衡对称的特点,这种均衡 态发展因素的制约,在城镇空间形态发展演变中 体现在形态上是一种中心对称,即几何中心是作 不断得到充实、验证和发展,并逐渐发展成为各 为布局的核心空间,这种空间向心性体现出皇权 个时期城市建设的理想模式。它的发展是一个螺 至上、天人合一的宇宙观。隋、唐长安城的建设 旋上升的过程在不同的时代所反映出的变化和 实践中,由对称规整的形式演变为具有功能性和 特点均与当时的社会经济发展紧密联系。中国古 实用性的非均衡对称形态,体现出中国传统城市 代都城形态的演变代表了中国城市空间形态发展 空间形态适应城市功能需求而导致城市形态发生 的主流。体现了当时的社会组织结构、物质形态 的维新变化过程,即功能性导向的非均衡对称的 和精神文化的演进及其特点,成为今天认识我国 形态演变特征。 古代理想城市模型的蓝本。 隋、唐长安城是我国都城建设史上的重要里 中国古代都城形态发展蕴成于农业社会,其 程碑,是对以往都城建设经验的高度总结,其城 空间理念深受井田制度的影响,由最初原始聚落 市形态体现出《考工记》的理想城市模型的主要 (94-2019 China Academic Journal Electronie Publishing House.All rights reserved.http://www.cnki.net

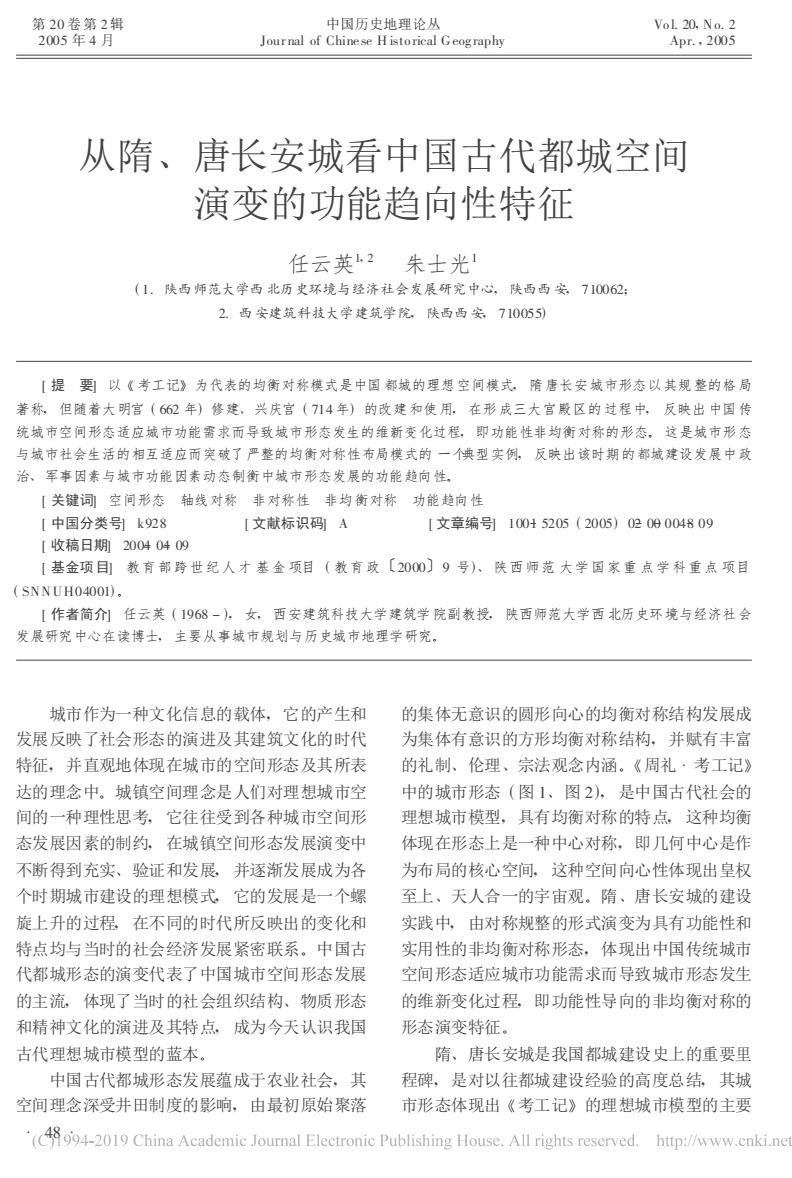

第 20 卷第 2 辑 中国历史地理论丛 Vo l. 20 , No. 2 2005 年 4 月 Jour nal of Chine se H isto rical Geog raphy Apr. , 2005 从隋 、 唐长安城看中国古代都城空间 演变的功能趋向性特征 任云英1 , 2 朱士光1 (1. 陕西师范大学西北历史环境与经济社会发展研究中心, 陕西西安, 710062 ; 2. 西安建筑科技大学建筑学院, 陕西西安, 710055) [ 提 要] 以 《考工记》为代表的均衡对称模式是中国都城的理想空间模式, 隋唐长安城市形态以其规整的格局 著称, 但随着大明宫 (662 年) 修建、 兴庆宫 (714 年) 的改建和使用, 在形成三大宫殿区的过程中, 反映出中国传 统城市空间形态适应城市功能需求而导致城市形态发生的维新变化过程, 即功能性非均衡对称的形态。 这是城市形态 与城市社会生活的相互适应而突破了严整的均衡对称性布局模式的一个典型实例, 反映出该时期的都城建设发展中政 治、 军事因素与城市功能因素动态制衡中城市形态发展的功能趋向性。 [ 关键词] 空间形态 轴线对称 非对称性 非均衡对称 功能趋向性 [ 中国分类号] k928 [ 文献标识码] A [ 文章编号] 1001-5205 (2005) 02-00-0048-09 [ 收稿日期] 2004-04-09 [ 基金项目] 教育部跨世纪人才 基金项目 (教育政 〔2000〕 9 号)、 陕西师范 大学国家重 点学科重点项 目 (SNNUH04001)。 [ 作者简介] 任云英 (1968 -), 女, 西安建筑科技大学建筑学院副教授, 陕西师范大学西北历史环境与经济社会 发展研究中心在读博士, 主要从事城市规划与历史城市地理学研究。 城市作为一种文化信息的载体 , 它的产生和 发展反映了社会形态的演进及其建筑文化的时代 特征 , 并直观地体现在城市的空间形态及其所表 达的理念中。城镇空间理念是人们对理想城市空 间的一种理性思考, 它往往受到各种城市空间形 态发展因素的制约, 在城镇空间形态发展演变中 不断得到充实、 验证和发展, 并逐渐发展成为各 个时期城市建设的理想模式, 它的发展是一个螺 旋上升的过程, 在不同的时代所反映出的变化和 特点均与当时的社会经济发展紧密联系 。中国古 代都城形态的演变代表了中国城市空间形态发展 的主流, 体现了当时的社会组织结构、 物质形态 和精神文化的演进及其特点, 成为今天认识我国 古代理想城市模型的蓝本 。 中国古代都城形态发展蕴成于农业社会 , 其 空间理念深受井田制度的影响 , 由最初原始聚落 的集体无意识的圆形向心的均衡对称结构发展成 为集体有意识的方形均衡对称结构 , 并赋有丰富 的礼制、 伦理 、 宗法观念内涵 。《周礼 考工记》 中的城市形态 (图 1 、 图 2), 是中国古代社会的 理想城市模型 , 具有均衡对称的特点, 这种均衡 体现在形态上是一种中心对称 , 即几何中心是作 为布局的核心空间, 这种空间向心性体现出皇权 至上 、 天人合一的宇宙观 。隋 、 唐长安城的建设 实践中, 由对称规整的形式演变为具有功能性和 实用性的非均衡对称形态 , 体现出中国传统城市 空间形态适应城市功能需求而导致城市形态发生 的维新变化过程, 即功能性导向的非均衡对称的 形态演变特征 。 隋、 唐长安城是我国都城建设史上的重要里 程碑 , 是对以往都城建设经验的高度总结, 其城 市形态体现出 《考工记》的理想城市模型的主要 48

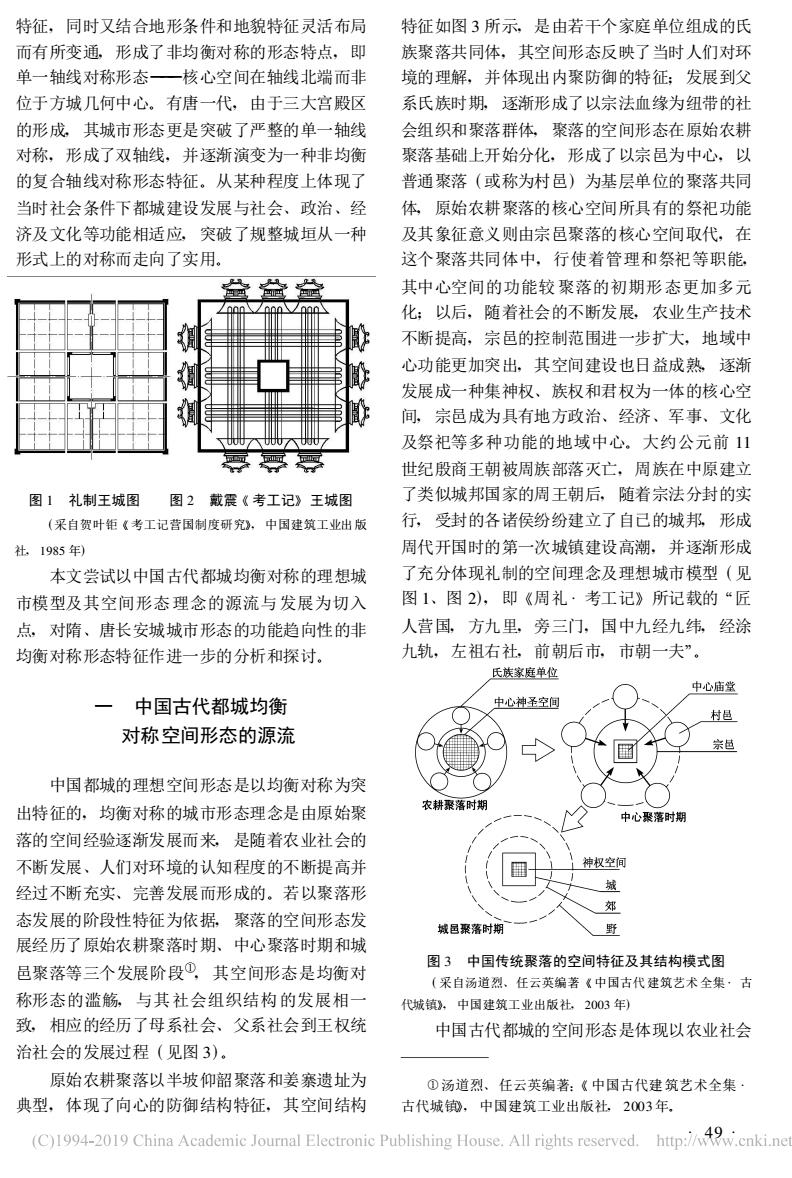

特征,同时又结合地形条件和地貌特征灵活布局 特征如图3所示,是由若干个家庭单位组成的氏 而有所变通,形成了非均衡对称的形态特点,即 族聚落共同体,其空间形态反映了当时人们对环 单一轴线对称形态一核心空间在轴线北端而非 境的理解,并体现出内聚防御的特征;发展到父 位于方城几何中心。有唐一代,由于三大宫殿区 系氏族时期,逐渐形成了以宗法血缘为纽带的社 的形成,其城市形态更是突破了严整的单一轴线 会组织和聚落群体,聚落的空间形态在原始农耕 对称,形成了双轴线,并逐渐演变为一种非均衡 聚落基础上开始分化,形成了以宗邑为中心,以 的复合轴线对称形态特征。从某种程度上体现了 普通聚落(或称为村邑)为基层单位的聚落共同 当时社会条件下都城建设发展与社会、政治、经 体,原始农耕聚落的核心空间所具有的祭祀功能 济及文化等功能相适应,突破了规整城垣从一种 及其象征意义则由宗邑聚落的核心空间取代,在 形式上的对称而走向了实用。 这个聚落共同体中,行使着管理和祭祀等职能 其中心空间的功能较聚落的初期形态更加多元 化:以后,随着社会的不断发展,农业生产技术 不断提高,宗邑的控制范围进一步扩大,地域中 心功能更加突出,其空间建设也日益成熟,逐渐 发展成一种集神权、族权和君权为一体的核心空 间,宗邑成为具有地方政治、经济、军事、文化 及祭祀等多种功能的地域中心。大约公元前11 世纪殷商王朝被周族部落灭亡,周族在中原建立 图1礼制王城图图2戴震《考工记》王城图 了类似城邦国家的周王朝后,随着宗法分封的实 (采自贺叶钜《考工记营国制度研究》,中国建筑工业出版 行,受封的各诸侯纷纷建立了自已的城邦,形成 社.1985年) 周代开国时的第一次城镇建设高潮,并逐渐形成 本文尝试以中国古代都城均衡对称的理想城 了充分体现礼制的空间理念及理想城市模型(见 市模型及其空间形态理念的源流与发展为切入 图1、图2),即《周礼·考工记》所记载的“匠 点,对隋、唐长安城城市形态的功能趋向性的非 人营国,方九里,旁三门,国中九经九纬,经涂 均衡对称形态特征作进一步的分析和探讨。 九轨,左祖右社,前朝后市,市朝一夫”。 氏族家庭单位 中心庙堂 一中国古代都城均衡 中心神圣空间 村邑 对称空间形态的源流 宗邑 中国都城的理想空间形态是以均衡对称为突 出特征的,均衡对称的城市形态理念是由原始聚 农耕聚落时期 中心聚落时期 落的空间经验逐渐发展而来,是随着农业社会的 不断发展、人们对环境的认知程度的不断提高并 神权空间 经过不断充实、完善发展而形成的。若以聚落形 城 郊 态发展的阶段性特征为依据,聚落的空间形态发 城邑聚落时期 野 展经历了原始农耕聚落时期、中心聚落时期和城 图3中国传统聚落的空间特征及其结构模式图 邑聚落等三个发展阶段①其空间形态是均衡对 (采自汤道烈、任云英编著《中国古代建筑艺术全集·古 称形态的滥觞,与其社会组织结构的发展相一 代城镇》,中国建筑工业出版社.2003年) 致,相应的经历了母系社会、父系社会到王权统 中国古代都城的空间形态是体现以农业社会 治社会的发展过程(见图3)。 原始农耕聚落以半坡仰韶聚落和姜寨遗址为 ①汤道烈、任云英编著:《中国古代建筑艺术全集 典型,体现了向心的防御结构特征,其空间结构 古代城镇,中国建筑工业出版社.2003年。 (C)1994-2019 China Academic Jourmal Electronie Publishing House.All rights reserved.http:w.enki.ne

特征 , 同时又结合地形条件和地貌特征灵活布局 而有所变通, 形成了非均衡对称的形态特点 , 即 单一轴线对称形态———核心空间在轴线北端而非 位于方城几何中心。有唐一代 , 由于三大宫殿区 的形成, 其城市形态更是突破了严整的单一轴线 对称 , 形成了双轴线 , 并逐渐演变为一种非均衡 的复合轴线对称形态特征 。从某种程度上体现了 当时社会条件下都城建设发展与社会、 政治 、 经 济及文化等功能相适应, 突破了规整城垣从一种 形式上的对称而走向了实用。 图 1 礼制王城图 图 2 戴震 《考工记》王城图 (采自贺叶钜 《考工记营国制度研究》, 中国建筑工业出版 社, 1985 年) 本文尝试以中国古代都城均衡对称的理想城 市模型及其空间形态理念的源流与发展为切入 点, 对隋 、 唐长安城城市形态的功能趋向性的非 均衡对称形态特征作进一步的分析和探讨。 一 中国古代都城均衡 对称空间形态的源流 中国都城的理想空间形态是以均衡对称为突 出特征的 , 均衡对称的城市形态理念是由原始聚 落的空间经验逐渐发展而来, 是随着农业社会的 不断发展 、 人们对环境的认知程度的不断提高并 经过不断充实、 完善发展而形成的 。若以聚落形 态发展的阶段性特征为依据, 聚落的空间形态发 展经历了原始农耕聚落时期、 中心聚落时期和城 邑聚落等三个发展阶段①, 其空间形态是均衡对 称形态的滥觞, 与其社会组织结构的发展相一 致, 相应的经历了母系社会、 父系社会到王权统 治社会的发展过程 (见图 3)。 原始农耕聚落以半坡仰韶聚落和姜寨遗址为 典型 , 体现了向心的防御结构特征 , 其空间结构 特征如图 3 所示, 是由若干个家庭单位组成的氏 族聚落共同体 , 其空间形态反映了当时人们对环 境的理解 , 并体现出内聚防御的特征;发展到父 系氏族时期, 逐渐形成了以宗法血缘为纽带的社 会组织和聚落群体, 聚落的空间形态在原始农耕 聚落基础上开始分化 , 形成了以宗邑为中心 , 以 普通聚落 (或称为村邑) 为基层单位的聚落共同 体, 原始农耕聚落的核心空间所具有的祭祀功能 及其象征意义则由宗邑聚落的核心空间取代 , 在 这个聚落共同体中 , 行使着管理和祭祀等职能, 其中心空间的功能较聚落的初期形态更加多元 化;以后 , 随着社会的不断发展, 农业生产技术 不断提高 , 宗邑的控制范围进一步扩大 , 地域中 心功能更加突出, 其空间建设也日益成熟, 逐渐 发展成一种集神权、 族权和君权为一体的核心空 间, 宗邑成为具有地方政治、 经济 、 军事、 文化 及祭祀等多种功能的地域中心。大约公元前 11 世纪殷商王朝被周族部落灭亡 , 周族在中原建立 了类似城邦国家的周王朝后, 随着宗法分封的实 行, 受封的各诸侯纷纷建立了自已的城邦, 形成 周代开国时的第一次城镇建设高潮 , 并逐渐形成 了充分体现礼制的空间理念及理想城市模型 (见 图 1 、 图 2), 即 《周礼 考工记》所记载的 “匠 人营国, 方九里, 旁三门 , 国中九经九纬, 经涂 九轨 , 左祖右社, 前朝后市, 市朝一夫” 。 图 3 中国传统聚落的空间特征及其结构模式图 (采自汤道烈、 任云英编著 《中国古代建筑艺术全集 古 代城镇》, 中国建筑工业出版社, 2003 年) 中国古代都城的空间形态是体现以农业社会 49 ①汤道烈、 任云英编著:《中国古代建筑艺术全集 古代城镇》, 中国建筑工业出版社, 2003 年

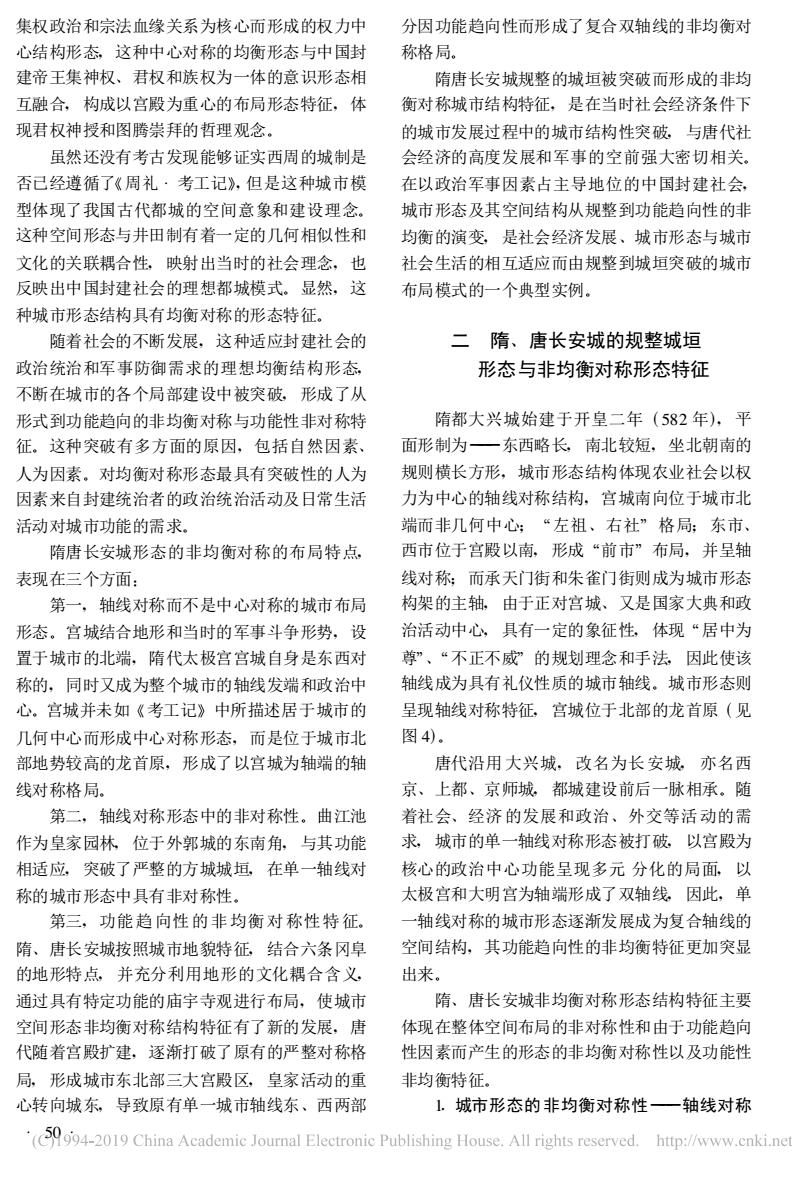

集权政治和宗法血缘关系为核心而形成的权力中 分因功能趋向性而形成了复合双轴线的非均衡对 心结构形态,这种中心对称的均衡形态与中国封 称格局。 建帝王集神权、君权和族权为一体的意识形态相 隋唐长安城规整的城垣被突破而形成的非均 互融合,构成以宫殿为重心的布局形态特征,体 衡对称城市结构特征,是在当时社会经济条件下 现君权神授和图腾崇拜的哲理观念。 的城市发展过程中的城市结构性突破,与唐代社 虽然还没有考古发现能够证实西周的城制是 会经济的高度发展和军事的空前强大密切相关。 否已经遵循了《周礼·考工记》,但是这种城市模 在以政治军事因素占主导地位的中国封建社会, 型体现了我国古代都城的空间意象和建设理念。 城市形态及其空间结构从规整到功能趋向性的非 这种空间形态与井田制有着一定的几何相似性和 均衡的演变,是社会经济发展、城市形态与城市 文化的关联耦合性,映射出当时的社会理念,也 社会生活的相互适应而由规整到城垣突破的城市 反映出中国封建社会的理想都城模式。显然,这 布局模式的一个典型实例。 种城市形态结构具有均衡对称的形态特征。 随着社会的不断发展,这种适应封建社会的 二隋、唐长安城的规整城垣 政治统治和军事防御需求的理想均衡结构形态, 形态与非均衡对称形态特征 不断在城市的各个局部建设中被突破,形成了从 形式到功能趋向的非均衡对称与功能性非对称特 隋都大兴城始建于开皇二年(582年),平 征。这种突破有多方面的原因,包括自然因素、 面形制为一东西略长,南北较短,坐北朝南的 人为因素。对均衡对称形态最具有突破性的人为 规则横长方形,城市形态结构体现农业社会以权 因素来自封建统治者的政治统治活动及日常生活 力为中心的轴线对称结构,宫城南向位于城市北 活动对城市功能的需求。 端而非几何中心;“左祖、右社”格局;东市、 隋唐长安城形态的非均衡对称的布局特点, 西市位于宫殿以南,形成“前市”布局,并呈轴 表现在三个方面: 线对称:而承天门街和朱雀门街则成为城市形态 第一,轴线对称而不是中心对称的城市布局 构架的主轴,由于正对宫城、又是国家大典和政 形态。宫城结合地形和当时的军事斗争形势,设 治活动中心,具有一定的象征性,体现“居中为 置于城市的北端,隋代太极宫宫城自身是东西对 尊”、“不正不威”的规划理念和手法因此使该 称的,同时又成为整个城市的轴线发端和政治中 轴线成为具有礼仪性质的城市轴线。城市形态则 心。宫城并未如《考工记》中所描述居于城市的 呈现轴线对称特征,宫城位于北部的龙首原(见 几何中心而形成中心对称形态,而是位于城市北 图4). 部地势较高的龙首原,形成了以宫城为轴端的轴 唐代沿用大兴城,改名为长安城,亦名西 线对称格局。 京、上都、京师城。都城建设前后一脉相承。随 第二,轴线对称形态中的非对称性。曲江池 着社会、经济的发展和政治、外交等活动的需 作为皇家园林,位于外郭城的东南角,与其功能 求,城市的单一轴线对称形态被打破。以宫殿为 相适应,突破了严整的方城城垣,在单一轴线对 核心的政治中心功能呈现多元分化的局面,以 称的城市形态中具有非对称性。 太极宫和大明宫为轴端形成了双轴线因此,单 第三,功能趋向性的非均衡对称性特征。 一轴线对称的城市形态逐渐发展成为复合轴线的 隋、唐长安城按照城市地貌特征,结合六条冈阜 空间结构,其功能趋向性的非均衡特征更加突显 的地形特点,并充分利用地形的文化耦合含义, 出来。 通过具有特定功能的庙宇寺观进行布局,使城市 隋、唐长安城非均衡对称形态结构特征主要 空间形态非均衡对称结构特征有了新的发展,唐 体现在整体空间布局的非对称性和由于功能趋向 代随着宫殿扩建,逐渐打破了原有的严整对称格 性因素而产生的形态的非均衡对称性以及功能性 局,形成城市东北部三大宫殿区,皇家活动的重 非均衡特征。 心转向城东,导致原有单一城市轴线东、西两部 1.城市形态的非均衡对称性一轴线对称 (94-2019 China Academic Journal Electronie Publishing House.All rights reserved.http://www.cnki.net

集权政治和宗法血缘关系为核心而形成的权力中 心结构形态, 这种中心对称的均衡形态与中国封 建帝王集神权、 君权和族权为一体的意识形态相 互融合, 构成以宫殿为重心的布局形态特征 , 体 现君权神授和图腾崇拜的哲理观念 。 虽然还没有考古发现能够证实西周的城制是 否已经遵循了《周礼 考工记》, 但是这种城市模 型体现了我国古代都城的空间意象和建设理念。 这种空间形态与井田制有着一定的几何相似性和 文化的关联耦合性, 映射出当时的社会理念 , 也 反映出中国封建社会的理想都城模式。显然 , 这 种城市形态结构具有均衡对称的形态特征。 随着社会的不断发展 , 这种适应封建社会的 政治统治和军事防御需求的理想均衡结构形态, 不断在城市的各个局部建设中被突破, 形成了从 形式到功能趋向的非均衡对称与功能性非对称特 征。这种突破有多方面的原因 , 包括自然因素、 人为因素 。对均衡对称形态最具有突破性的人为 因素来自封建统治者的政治统治活动及日常生活 活动对城市功能的需求。 隋唐长安城形态的非均衡对称的布局特点, 表现在三个方面 : 第一 , 轴线对称而不是中心对称的城市布局 形态 。宫城结合地形和当时的军事斗争形势 , 设 置于城市的北端 , 隋代太极宫宫城自身是东西对 称的 , 同时又成为整个城市的轴线发端和政治中 心。宫城并未如 《考工记》中所描述居于城市的 几何中心而形成中心对称形态 , 而是位于城市北 部地势较高的龙首原 , 形成了以宫城为轴端的轴 线对称格局。 第二 , 轴线对称形态中的非对称性 。曲江池 作为皇家园林, 位于外郭城的东南角, 与其功能 相适应, 突破了严整的方城城垣, 在单一轴线对 称的城市形态中具有非对称性 。 第三 , 功能趋向性的非均衡对称性特征。 隋、 唐长安城按照城市地貌特征, 结合六条冈阜 的地形特点, 并充分利用地形的文化耦合含义, 通过具有特定功能的庙宇寺观进行布局 , 使城市 空间形态非均衡对称结构特征有了新的发展 , 唐 代随着宫殿扩建 , 逐渐打破了原有的严整对称格 局, 形成城市东北部三大宫殿区, 皇家活动的重 心转向城东, 导致原有单一城市轴线东 、 西两部 分因功能趋向性而形成了复合双轴线的非均衡对 称格局。 隋唐长安城规整的城垣被突破而形成的非均 衡对称城市结构特征 , 是在当时社会经济条件下 的城市发展过程中的城市结构性突破, 与唐代社 会经济的高度发展和军事的空前强大密切相关。 在以政治军事因素占主导地位的中国封建社会, 城市形态及其空间结构从规整到功能趋向性的非 均衡的演变, 是社会经济发展 、 城市形态与城市 社会生活的相互适应而由规整到城垣突破的城市 布局模式的一个典型实例 。 二 隋 、 唐长安城的规整城垣 形态与非均衡对称形态特征 隋都大兴城始建于开皇二年 (582 年), 平 面形制为 ———东西略长, 南北较短 , 坐北朝南的 规则横长方形 , 城市形态结构体现农业社会以权 力为中心的轴线对称结构 , 宫城南向位于城市北 端而非几何中心; “左祖 、 右社” 格局;东市、 西市位于宫殿以南, 形成 “前市” 布局 , 并呈轴 线对称;而承天门街和朱雀门街则成为城市形态 构架的主轴, 由于正对宫城、 又是国家大典和政 治活动中心, 具有一定的象征性, 体现 “居中为 尊” 、 “不正不威” 的规划理念和手法, 因此使该 轴线成为具有礼仪性质的城市轴线 。城市形态则 呈现轴线对称特征, 宫城位于北部的龙首原 (见 图 4)。 唐代沿用大兴城 , 改名为长安城, 亦名西 京、 上都 、 京师城, 都城建设前后一脉相承 。随 着社会、 经济的发展和政治 、 外交等活动的需 求, 城市的单一轴线对称形态被打破, 以宫殿为 核心的政治中心功能呈现多元 分化的局面, 以 太极宫和大明宫为轴端形成了双轴线, 因此 , 单 一轴线对称的城市形态逐渐发展成为复合轴线的 空间结构 , 其功能趋向性的非均衡特征更加突显 出来 。 隋、 唐长安城非均衡对称形态结构特征主要 体现在整体空间布局的非对称性和由于功能趋向 性因素而产生的形态的非均衡对称性以及功能性 非均衡特征。 1. 城市形态的非均衡对称性 ———轴线对称 50

(非中心对称) 承天门是皇帝举行“外朝”大典之处,“若 隋、唐长安由宫城、皇城和外郭城三个部分 元正、冬至陈乐设宴,会赦有罪、除旧、布新, 组成。采取了轴线对称的布局形式,在规划布局 当万国朝贡、使者四夷宾客则御承天门以听政 中,宫城位于全城北端,其位置的摆放吸收了曹 焉”②。如开皇九年(589年)十月庚戌隋文帝受 魏邺城和北魏洛阳城的布局方式并有所创新, 平陈师献俘,贞观十七年(643年)四月丙戌唐 “吕氏曰隋氏设都,虽不能尽循先王之法,畦分 太宗册封李治为皇太子,景云元年(710年)六 棋布,闾巷皆中绳墨,坊有墉,墉有门,逋亡奸 月甲辰睿宗即位,开元二年(714年)六月丙寅 伪无所容足,而朝廷宫寺民居市区不复相参,亦 玄宗受吐蕃宰相尚钦藏献盟,会昌五年(845 一代精制也”,“棋布栉比,街衢绳直,自古帝京 年)正月辛亥武宗大赦天下等,都是在此举行典 未之比也”① 礼活动。每逢大典,承天门内则由左右卫挟门列 大兴苑 队于东西廊下,门外则由左右骁卫挟门列队于东 西廊下;门外广场,千官序立,依仗排列,庄严 掖太极宫 东 隆重。 由此可见,以太极宫的承天门为起点,承天 皇 城 门、朱雀门、明德门三点为主要结点,形成以承 天门街一朱雀门街为一体的城市轴线是隋、 唐长安城构架的核心,城市的其他布局以之为依 利人市 都会市 据,对称排列。该轴线还延伸至终南山子午谷。 兴 从城市宏观结构上具有象征意义,形成了体现皇 羲 家建筑尊严和具有威严气势的礼仪性轴线。这条 轴线贯穿皇城并统御外郭城,形成了单一礼仪轴 线的严整布局方式。由于其宫殿位于城市北端而 非城市的几何中心,因此,从形态上体现了一种 谷 非均衡的轴线对称格局(见图4)。 图4隋大兴城形态结构示意图 2轴线对称形态中的城市局部非对称性 大兴宫(唐太极宫),建于隋初开皇二年至 在宇文恺规划建城之初,严格对称的城市布 三年(582一583年),位于宫城中央,其东为东 局中就具有局部区位的非对称性。曲江池、芙蓉 宫,西为掖庭宫,南接皇城、北抵内苑。宫内主 园的布局,既打破了方城的完整性,同时,也从 要建筑沿中轴线布局,配殿沿中轴线对称布局, 布局上具有不对称性(见图4)。 采取了前朝后寝的宫殿传统建制。大兴宫至唐代 曲江池最初作为皇家园林,位于隋大兴城的 改名为太极宫,是隋唐初的政治活动中心。隋文 东南角,从形态上突破方形城垣而具有非对称 帝、唐高祖、唐太宗均居住于此听政。此后,唐 性。“唐曲江本秦垲州,至汉为乐游苑,其地最 高宗、中宗、容宗、玄宗、僖宗和昭宗也曾居住 高,四望宽敞。隋营京城,宇文恺以其地在京城 此宫听政,行使着国家的权力并成为城市的政治 东南隅。地高不便,故辟此地不为居人坊巷,而 活动中心。 凿为池以厌胜之,又会黄渠水自城外南来,故隋 承天门是唐长安太极宫的正门,建于隋初 初称广阳门,仁寿元年(601年)称昭阳门,唐 武德元年(618年)改称顺天门,中宗神龙元年 (705年)始称承天门。门上建有高大的观门 ①(元)李好文:《长安图志却卷上“城市制度”条 外左右有东西朝堂,门前是广三百步、宽约441 (清)纪昀总纂:《钦定四库全书》史部·地理类七“古 迹之属. 米的宫廷广场,南面有直通朱雀门、明德门,宽 ②(宋)宋敏求:《长安志》卷6《宫室四·唐上》, 约150一155米的南北中央大街,位置居中,十 (清)纪昀总纂:《钦定四库全书》史部·地理类七“古 分重要。 迹之属”。 (C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House.All rights reserved.http:w.enki.ne

(非中心对称) 隋、 唐长安由宫城、 皇城和外郭城三个部分 组成 。采取了轴线对称的布局形式 , 在规划布局 中, 宫城位于全城北端, 其位置的摆放吸收了曹 魏邺城和北魏洛阳城的布局方式并有所创新, “吕氏曰隋氏设都 , 虽不能尽循先王之法 , 畦分 棋布 , 闾巷皆中绳墨 , 坊有墉 , 墉有门 , 逋亡奸 伪无所容足, 而朝廷宫寺民居市区不复相参 , 亦 一代精制也” , “棋布栉比 , 街衢绳直, 自古帝京 未之比也” ①。 图 4 隋大兴城形态结构示意图 大兴宫 (唐太极宫), 建于隋初开皇二年至 三年 (582 —583 年), 位于宫城中央 , 其东为东 宫, 西为掖庭宫 , 南接皇城、 北抵内苑 。宫内主 要建筑沿中轴线布局, 配殿沿中轴线对称布局, 采取了前朝后寝的宫殿传统建制。大兴宫至唐代 改名为太极宫, 是隋唐初的政治活动中心。隋文 帝、 唐高祖、 唐太宗均居住于此听政。此后 , 唐 高宗 、 中宗、 睿宗、 玄宗 、 僖宗和昭宗也曾居住 此宫听政 , 行使着国家的权力并成为城市的政治 活动中心 。 承天门是唐长安太极宫的正门, 建于隋初, 初称广阳门 , 仁寿元年 (601 年) 称昭阳门, 唐 武德元年 (618 年) 改称顺天门 , 中宗神龙元年 (705 年) 始称承天门 。门上建有高大的观, 门 外左右有东西朝堂, 门前是广三百步、 宽约 441 米的宫廷广场, 南面有直通朱雀门 、 明德门 , 宽 约 150 —155 米的南北中央大街, 位置居中, 十 分重要。 承天门是皇帝举行 “外朝” 大典之处 , “若 元正 、 冬至陈乐设宴, 会赦宥罪 、 除旧、 布新, 当万国朝贡、 使者四夷宾客则御承天门以听政 焉” ②。如开皇九年 (589 年) 十月庚戌隋文帝受 平陈师献俘, 贞观十七年 (643 年) 四月丙戌唐 太宗册封李治为皇太子 , 景云元年 (710 年) 六 月甲辰睿宗即位, 开元二年 (714 年) 六月丙寅 玄宗受吐蕃宰相尚钦藏献盟, 会昌五年 (845 年) 正月辛亥武宗大赦天下等 , 都是在此举行典 礼活动。每逢大典, 承天门内则由左右卫挟门列 队于东西廊下 , 门外则由左右骁卫挟门列队于东 西廊下;门外广场, 千官序立 , 依仗排列, 庄严 隆重 。 由此可见 , 以太极宫的承天门为起点, 承天 门、 朱雀门、 明德门三点为主要结点, 形成以承 天门街———朱雀门街为一体的城市轴线, 是隋、 唐长安城构架的核心 , 城市的其他布局以之为依 据, 对称排列 。该轴线还延伸至终南山子午谷。 从城市宏观结构上具有象征意义, 形成了体现皇 家建筑尊严和具有威严气势的礼仪性轴线。这条 轴线贯穿皇城并统御外郭城, 形成了单一礼仪轴 线的严整布局方式。由于其宫殿位于城市北端而 非城市的几何中心, 因此 , 从形态上体现了一种 非均衡的轴线对称格局 (见图 4)。 2. 轴线对称形态中的城市局部非对称性 在宇文恺规划建城之初, 严格对称的城市布 局中就具有局部区位的非对称性。曲江池、 芙蓉 园的布局 , 既打破了方城的完整性 , 同时, 也从 布局上具有不对称性 (见图 4)。 曲江池最初作为皇家园林 , 位于隋大兴城的 东南角, 从形态上突破方形城垣而具有非对称 性。 “唐曲江本秦垲州 , 至汉为乐游苑 , 其地最 高, 四望宽敞 。隋营京城 , 宇文恺以其地在京城 东南隅, 地高不便, 故辟此地不为居人坊巷 , 而 凿为池以厌胜之, 又会黄渠水自城外南来, 故隋 51 ① ② (元) 李好文:《长安图志》 卷上 “ 城市制度” 条, (清) 纪昀总纂:《钦定四库全书》史部 地理类七 “ 古 迹之属” 。 (宋) 宋敏求:《长安志》卷 6 《宫室四 唐上》, (清) 纪昀总纂:《钦定四库全书》史部 地理类七 “ 古 迹之属”

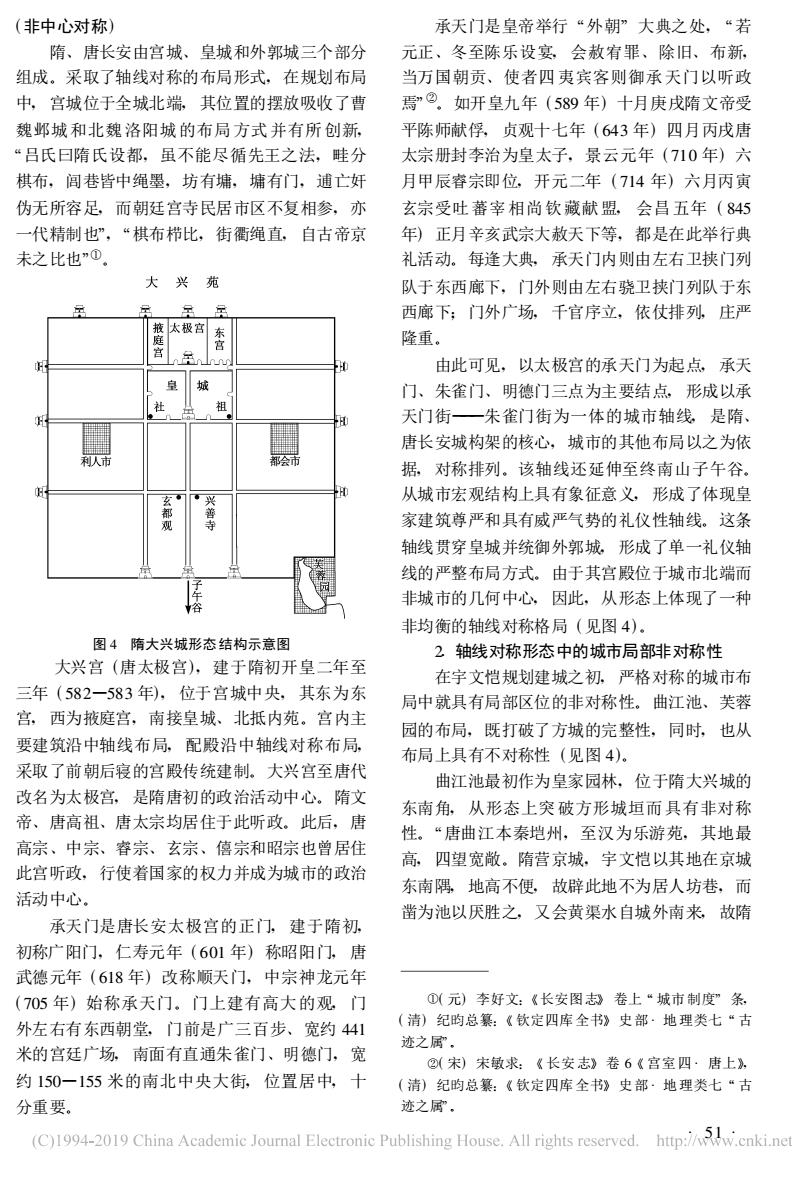

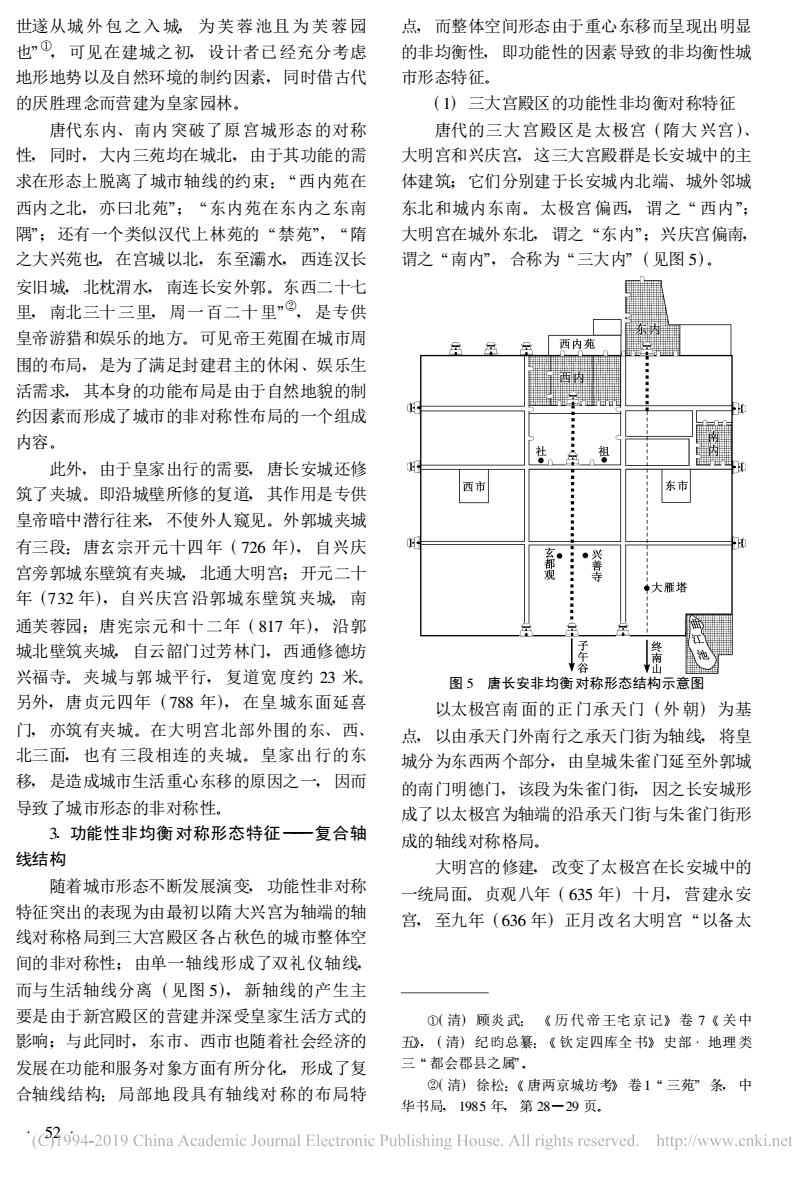

世遂从城外包之入城,为芙蓉池且为芙蓉园 点,而整体空间形态由于重心东移而呈现出明显 也”①,可见在建城之初,设计者己经充分考虑 的非均衡性,即功能性的因素导致的非均衡性城 地形地势以及自然环境的制约因素,同时借古代 市形态特征。 的厌胜理念而营建为皇家园林。 (1)三大宫殿区的功能性非均衡对称特征 唐代东内、南内突破了原宫城形态的对称 唐代的三大宫殿区是太极宫(隋大兴宫)、 性,同时,大内三苑均在城北,由于其功能的需 大明宫和兴庆宫,这三大宫殿群是长安城中的主 求在形态上脱离了城市轴线的约束:“西内苑在 体建筑;它们分别建于长安城内北端、城外邻城 西内之北,亦曰北苑”:“东内苑在东内之东南 东北和城内东南。太极宫偏西,谓之“西内”: 隅”:还有一个类似汉代上林苑的“禁苑”,“隋 大明宫在城外东北,谓之“东内”:兴庆宫偏南, 之大兴苑也。在宫城以北,东至灞水,西连汉长 谓之“南内”,合称为“三大内”(见图5)。 安旧城,北枕渭水,南连长安外郭。东西二十七 里,南北三十三里,周一百二十里”②,是专供 皇帝游猎和娱乐的地方。可见帝王苑囿在城市周 围的布局,是为了满足封建君主的休闲、娱乐生 活需求,其本身的功能布局是由于自然地貌的制 111 约因素而形成了城市的非对称性布局的一个组成 内容。 社 此外,由于皇家出行的需要唐长安城还修 0 筑了夹城。即沿城壁所修的复道,其作用是专供 皇帝暗中潜行往来,不使外人窥见。外郭城夹城 有三段:唐玄宗开元十四年(726年),自兴庆 ● 宫旁郭城东壁筑有夹城,北通大明宫:开元二十 誉 ◆大雁塔 年(732年),自兴庆宫沿郭城东壁筑夹城南 通芙蓉园:唐宪宗元和十二年(817年),沿郭 城北壁筑夹城自云韶门过芳林门,西通修德坊 终 山 兴福寺。夹城与郭城平行,复道宽度约23米。 图5唐长安非均衡对称形态结构示意图 另外,唐贞元四年(788年),在皇城东面延喜 以太极宫南面的正门承天门(外朝)为基 门,亦筑有夹城。在大明宫北部外围的东、西、 点,以由承天门外南行之承天门街为轴线,将皇 北三面,也有三段相连的夹城。皇家出行的东 城分为东西两个部分,由皇城朱雀门延至外郭城 移,是造成城市生活重心东移的原因之一,因而 的南门明德门,该段为朱雀门街,因之长安城形 导致了城市形态的非对称性。 成了以太极宫为轴端的沿承天门街与朱雀门街形 3.功能性非均衡对称形态特征一复合轴 成的轴线对称格局。 线结构 大明宫的修建,改变了太极宫在长安城中的 随着城市形态不断发展演变,功能性非对称 “统局面。贞观八年(635年)十月,营建永安 特征突出的表现为由最初以隋大兴宫为轴端的轴 宫,至九年(636年)正月改名大明宫“以备太 线对称格局到三大宫殿区各占秋色的城市整体空 间的非对称性:由单一轴线形成了双礼仪轴线 而与生活轴线分离(见图5),新轴线的产生主 要是由于新宫殿区的营建并深受皇家生活方式的 ①(清)顾炎武:《历代帝王宅京记》卷7《关中 影响;与此同时,东市、西市也随着社会经济的 五》,(清)纪昀总纂:《钦定四库全书》史部·地理类 发展在功能和服务对象方面有所分化,形成了复 三“都会郡县之厨, 合轴线结构:局部地段具有轴线对称的布局特 ②(清)徐松:《唐两京城坊考》卷1“三苑”条,中 华书局.1985年,第28-29页。 (4-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House.All rights reserved.http://www.cnki.net

世遂从城外包之入城, 为芙蓉池且为芙蓉园 也” ①, 可见在建城之初, 设计者已经充分考虑 地形地势以及自然环境的制约因素 , 同时借古代 的厌胜理念而营建为皇家园林 。 唐代东内、 南内突破了原宫城形态的对称 性, 同时 , 大内三苑均在城北 , 由于其功能的需 求在形态上脱离了城市轴线的约束 :“西内苑在 西内之北 , 亦曰北苑” ;“东内苑在东内之东南 隅” ;还有一个类似汉代上林苑的 “禁苑” , “隋 之大兴苑也, 在宫城以北 , 东至灞水, 西连汉长 安旧城, 北枕渭水, 南连长安外郭 。东西二十七 里, 南北三十三里, 周一百二十里” ②, 是专供 皇帝游猎和娱乐的地方。可见帝王苑囿在城市周 围的布局 , 是为了满足封建君主的休闲 、 娱乐生 活需求, 其本身的功能布局是由于自然地貌的制 约因素而形成了城市的非对称性布局的一个组成 内容 。 此外 , 由于皇家出行的需要, 唐长安城还修 筑了夹城 。即沿城壁所修的复道, 其作用是专供 皇帝暗中潜行往来, 不使外人窥见 。外郭城夹城 有三段:唐玄宗开元十四年 (726 年), 自兴庆 宫旁郭城东壁筑有夹城, 北通大明宫;开元二十 年 (732 年), 自兴庆宫沿郭城东壁筑夹城, 南 通芙蓉园 ;唐宪宗元和十二年 (817 年), 沿郭 城北壁筑夹城, 自云韶门过芳林门 , 西通修德坊 兴福寺。夹城与郭城平行 , 复道宽度约 23 米。 另外 , 唐贞元四年 (788 年), 在皇城东面延喜 门, 亦筑有夹城 。在大明宫北部外围的东、 西、 北三面, 也有三段相连的夹城 。皇家出行的东 移, 是造成城市生活重心东移的原因之一, 因而 导致了城市形态的非对称性。 3. 功能性非均衡对称形态特征 ———复合轴 线结构 随着城市形态不断发展演变, 功能性非对称 特征突出的表现为由最初以隋大兴宫为轴端的轴 线对称格局到三大宫殿区各占秋色的城市整体空 间的非对称性 ;由单一轴线形成了双礼仪轴线, 而与生活轴线分离 (见图 5), 新轴线的产生主 要是由于新宫殿区的营建并深受皇家生活方式的 影响 ;与此同时 , 东市、 西市也随着社会经济的 发展在功能和服务对象方面有所分化, 形成了复 合轴线结构:局部地段具有轴线对称的布局特 点, 而整体空间形态由于重心东移而呈现出明显 的非均衡性, 即功能性的因素导致的非均衡性城 市形态特征。 (1) 三大宫殿区的功能性非均衡对称特征 唐代的三大宫殿区是太极宫 (隋大兴宫)、 大明宫和兴庆宫, 这三大宫殿群是长安城中的主 体建筑;它们分别建于长安城内北端、 城外邻城 东北和城内东南 。太极宫偏西, 谓之 “ 西内” ; 大明宫在城外东北, 谓之 “东内” ;兴庆宫偏南, 谓之 “南内” , 合称为 “三大内” (见图 5)。 图 5 唐长安非均衡对称形态结构示意图 以太极宫南面的正门承天门 (外朝) 为基 点, 以由承天门外南行之承天门街为轴线, 将皇 城分为东西两个部分 , 由皇城朱雀门延至外郭城 的南门明德门 , 该段为朱雀门街, 因之长安城形 成了以太极宫为轴端的沿承天门街与朱雀门街形 成的轴线对称格局。 大明宫的修建, 改变了太极宫在长安城中的 一统局面。贞观八年 (635 年) 十月, 营建永安 宫, 至九年 (636 年) 正月改名大明宫 “以备太 52 ① ② (清) 顾炎武: 《历代帝王宅京记》卷 7 《关中 五》, (清) 纪昀总纂:《钦定四库全书》史部 地理类 三 “ 都会郡县之属” 。 (清) 徐松:《唐两京城坊考》 卷1 “ 三苑” 条, 中 华书局, 1985 年, 第 28 —29 页