3.箱状褶皱:两翼陡,转折端平直,褶皱呈箱状,常常具有一对共扼轴面,图5一10C: 4.扇状褶皱:两翼岩层均倒转,裙皱面呈扇状弯曲,图5一10D: 5.挠曲:缓倾斜岩层中的一段突然变陡,形成台阶状弯曲(图5一10E) 6.构造阶地:陡倾斜裙皱岩层中一段突然变缓,形成台阶状弯曲。 构造阶地是在顿斜岩层中出现一段产状平缓甚至水平的岩层,而挠曲则是在相当平缓的 岩层中出现一段产状较陡的岩层。它们往往是大型楞曲翼部的次一级构造,有时也可成为区 域性的大型构造。挠曲在有其他地质构造条件相配合的情况下,也可成为有利的储油、气构 造。 构造阶和挠曲都是发有不完全的褶曲,与其他类型的褶曲有一定的区别。一般是出现在 褶皱轻微的地区。图5一11 图5一11构造阶和挠曲(1一构造阶2一挠曲 二、地面上的褶皱形态的描述 根据褶皱的某一岩层(褶皱面)在地面(平面)上出露的纵向长度和横向宽度之比, 可将褶皱描述为: 1.线状褶皱:长与宽之比超过10:1的各种获长形褶皱 2.短轴褶皱:长与宽之比在3:1一10:1的褶皱。 3.穹隆构造:长与宽之比小于3:1的背斜构造。 4.构造盆地:长与宽之比小于3:1的向斜构造。 图5一12长轴帮皱 A 图5一13平面上不同形态的几种褶皱 A短轴褶皱(右侧)和等轴褶装(左侧):B线状裙皱:a.b.ch代表地层层序

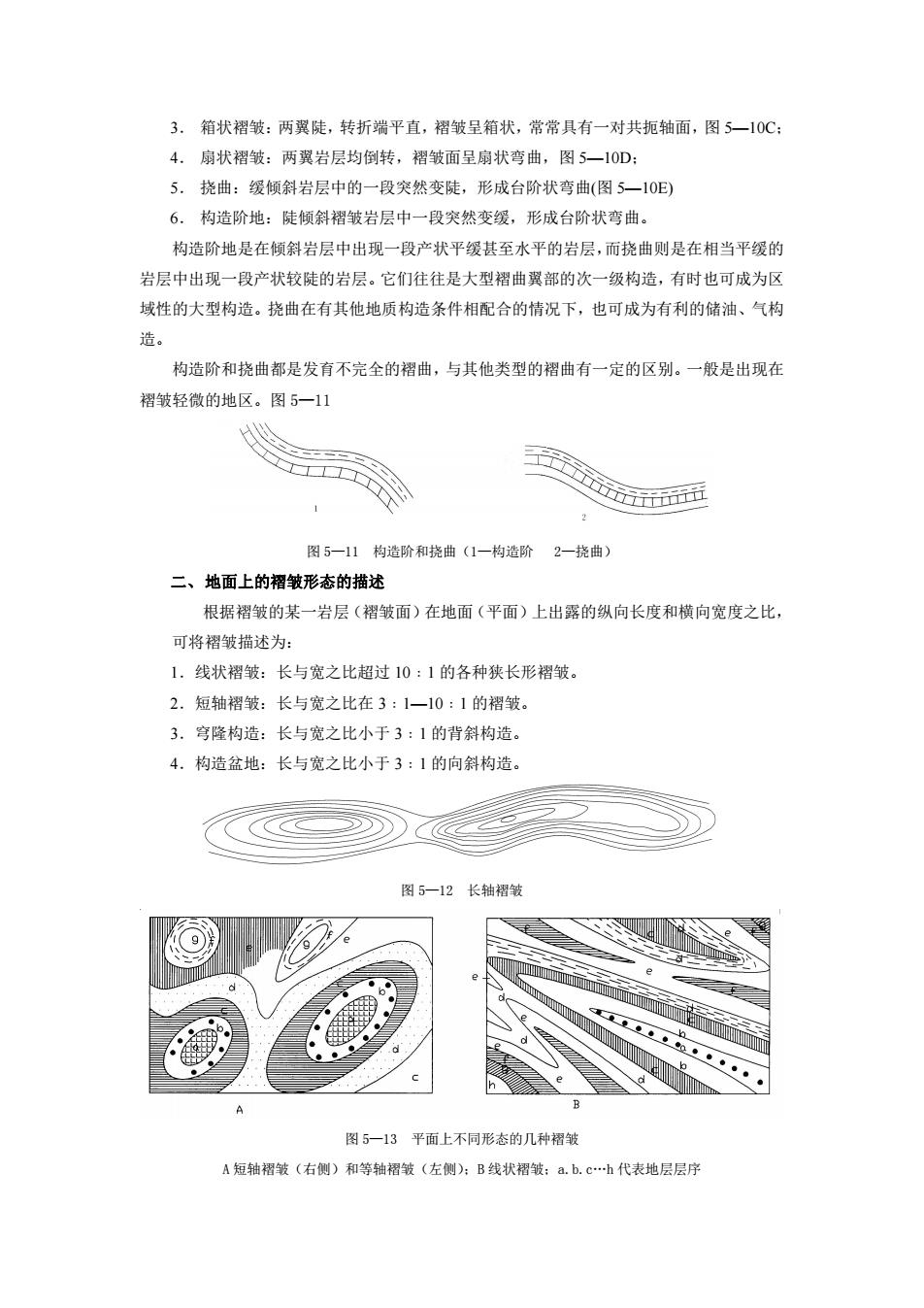

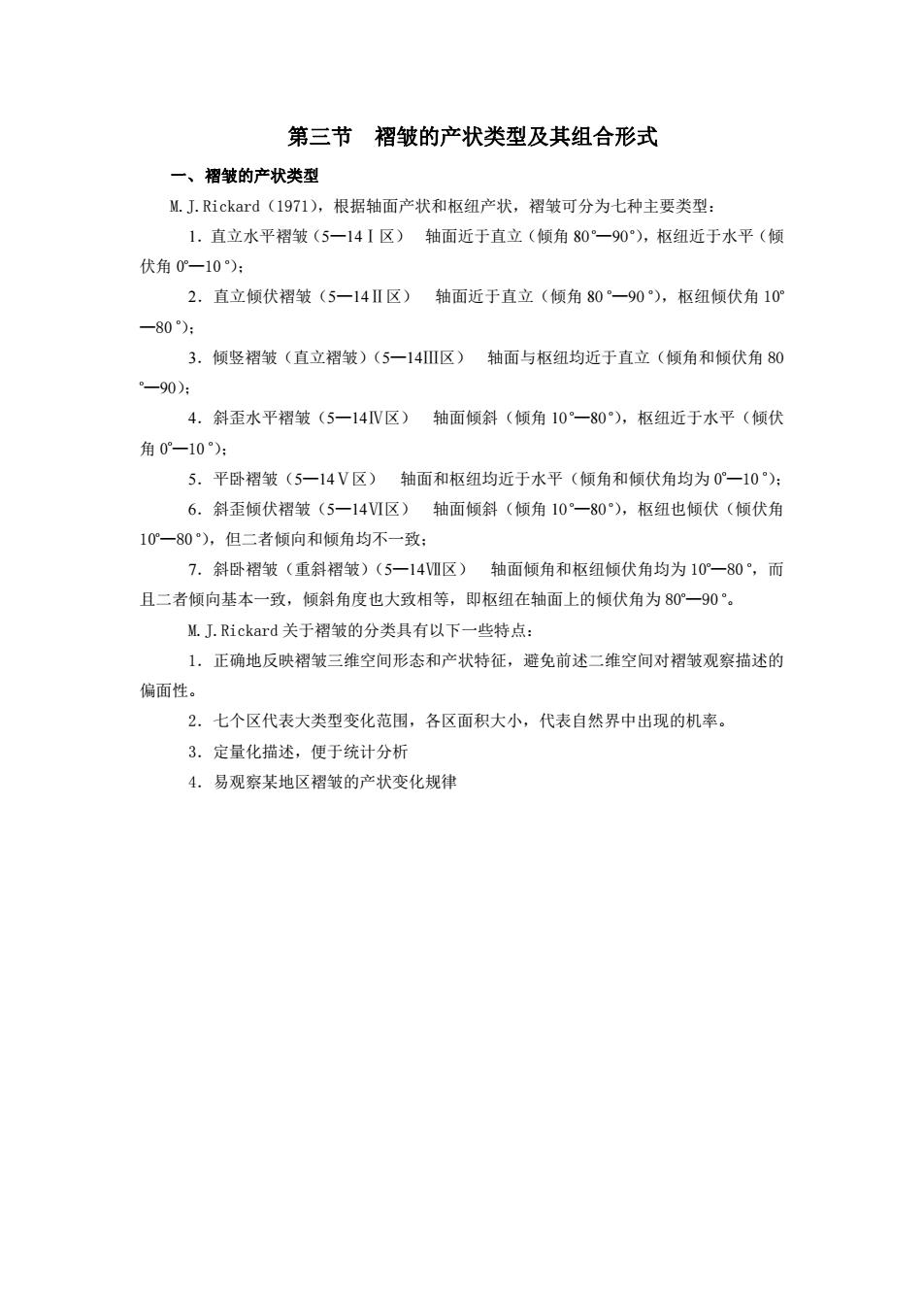

3. 箱状褶皱:两翼陡,转折端平直,褶皱呈箱状,常常具有一对共扼轴面,图 5—10C; 4. 扇状褶皱:两翼岩层均倒转,褶皱面呈扇状弯曲,图 5—10D; 5. 挠曲:缓倾斜岩层中的一段突然变陡,形成台阶状弯曲(图 5—10E) 6. 构造阶地:陡倾斜褶皱岩层中一段突然变缓,形成台阶状弯曲。 构造阶地是在倾斜岩层中出现一段产状平缓甚至水平的岩层,而挠曲则是在相当平缓的 岩层中出现一段产状较陡的岩层。它们往往是大型褶曲翼部的次一级构造,有时也可成为区 域性的大型构造。挠曲在有其他地质构造条件相配合的情况下,也可成为有利的储油、气构 造。 构造阶和挠曲都是发育不完全的褶曲,与其他类型的褶曲有一定的区别。一般是出现在 褶皱轻微的地区。图 5—11 图 5—11 构造阶和挠曲(1—构造阶 2—挠曲) 二、地面上的褶皱形态的描述 根据褶皱的某一岩层(褶皱面)在地面(平面)上出露的纵向长度和横向宽度之比, 可将褶皱描述为: 1.线状褶皱:长与宽之比超过 10﹕1 的各种狭长形褶皱。 2.短轴褶皱:长与宽之比在 3﹕1—10﹕1 的褶皱。 3.穹隆构造:长与宽之比小于 3﹕1 的背斜构造。 4.构造盆地:长与宽之比小于 3﹕1 的向斜构造。 图 5—12 长轴褶皱 图 5—13 平面上不同形态的几种褶皱 A 短轴褶皱(右侧)和等轴褶皱(左侧);B 线状褶皱;a.b.c.h 代表地层层序

第三节摺皱的产状类型及其组合形式 一、稻皱的产状类型 MJ.Rickard(1971),根据轴面产状和枢纽产状,褶皱可分为七种主要类型: 1.直立水平褶皱(5一14【区)轴面近于直立(倾角80°-90),枢纽近于水平(倾 伏角0°-10): 2.直立倾伏褶皱(5一14Ⅱ区)轴面近于直立(倾角80°一90),枢纽倾伏角10 -802: 3.倾竖榴被(直立韬皱)(5一14区)轴面与枢纽均近于直立(倾角和倾伏角80 一90): 4.斜歪水平褶皱(5一14N区)轴面倾斜(倾角10°一80),枢纽近于水平(倾伏 角0°-10: 5.平卧褶皱(5一14V区)轴面和枢纽均近于水平(倾角和倾伏角均为0°一10): 6.斜歪倾伏裙皱(5一14I区)轴面倾斜(倾角10°一80),枢纽也倾伏(倾伏角 10°一80),但二者倾向和倾角均不一致: 7.斜卧褶皱(重斜褶皱)(5一14W区)轴面倾角和枢纽倾伏角均为10°一80°,而 且二者倾向基本一致,倾斜角度也大致相等,即枢纽在轴面上的倾伏角为80°一90, 业J.Rickard关于褶皱的分类具有以下一些特点: 1.正确地反映褶皱三维空间形态和产状特征,避免前述二维空间对褶皱观察描述的 偏面性。 2.七个区代表大类型变化范围,各区面积大小,代表自然界中出现的机率。 3.定量化描述,便于统计分析 4.易观察某地区裙皱的产状变化规律

第三节 褶皱的产状类型及其组合形式 一、褶皱的产状类型 M.J.Rickard(1971),根据轴面产状和枢纽产状,褶皱可分为七种主要类型: 1.直立水平褶皱(5—14Ⅰ区) 轴面近于直立(倾角 80 o—90 o),枢纽近于水平(倾 伏角 0 o—10 o); 2.直立倾伏褶皱(5—14Ⅱ区) 轴面近于直立(倾角 80 o—90 o),枢纽倾伏角 10 o —80 o); 3.倾竖褶皱(直立褶皱)(5—14Ⅲ区) 轴面与枢纽均近于直立(倾角和倾伏角 80 o—90); 4.斜歪水平褶皱(5—14Ⅳ区) 轴面倾斜(倾角 10 o—80 o),枢纽近于水平(倾伏 角 0 o—10 o); 5.平卧褶皱(5—14Ⅴ区) 轴面和枢纽均近于水平(倾角和倾伏角均为 0 o—10 o); 6.斜歪倾伏褶皱(5—14Ⅵ区) 轴面倾斜(倾角 10 o—80 o),枢纽也倾伏(倾伏角 10 o—80 o),但二者倾向和倾角均不一致; 7.斜卧褶皱(重斜褶皱)(5—14Ⅶ区) 轴面倾角和枢纽倾伏角均为 10 o—80 o,而 且二者倾向基本一致,倾斜角度也大致相等,即枢纽在轴面上的倾伏角为 80 o—90 o。 M.J.Rickard 关于褶皱的分类具有以下一些特点: 1.正确地反映褶皱三维空间形态和产状特征,避免前述二维空间对褶皱观察描述的 偏面性。 2.七个区代表大类型变化范围,各区面积大小,代表自然界中出现的机率。 3.定量化描述,便于统计分析 4.易观察某地区褶皱的产状变化规律