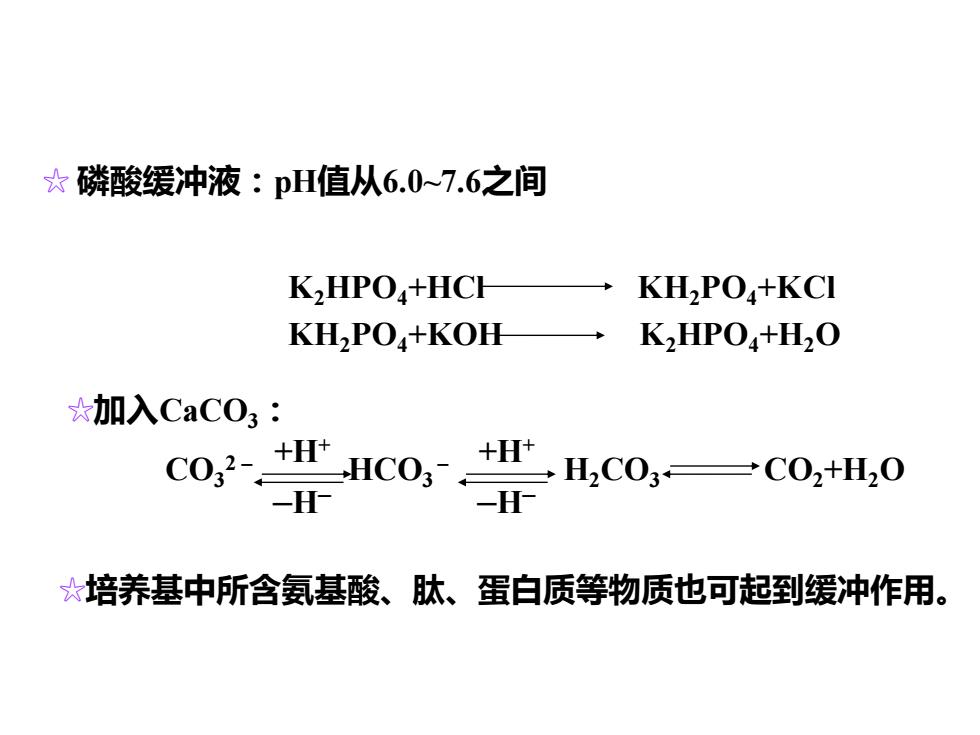

☆ 磷酸缓冲液:pH值从6.0~7.6之间 K2HPO4+HCl KH2PO4+KCl KH2PO4+KOH K2HPO4+H2O ☆加入CaCO3: CO3 2 – HCO3 – H2CO3 CO2+H2O +H+ –H– +H+ –H– ☆培养基中所含氨基酸、肽、蛋白质等物质也可起到缓冲作用

☆ 磷酸缓冲液:pH值从6.0~7.6之间 K2HPO4+HCl KH2PO4+KCl KH2PO4+KOH K2HPO4+H2O ☆加入CaCO3: CO3 2 – HCO3 – H2CO3 CO2+H2O +H+ –H– +H+ –H– ☆培养基中所含氨基酸、肽、蛋白质等物质也可起到缓冲作用

渗透压 等渗溶液 适宜微生物生长 高渗溶液 细胞发生质壁分离 低渗溶液 细胞吸水膨胀,直至破裂 大多数微生物适合在等渗的环境下生长,而有的菌 如Staphylococcus aureus则能在3mol/L NaCl的高渗溶液 中生长。能在高盐环境(2.8~6.2/L NaCl)生长的微生 物常被称为嗜盐微生物(Halophiles)。 (2)渗透压和aw

渗透压 等渗溶液 适宜微生物生长 高渗溶液 细胞发生质壁分离 低渗溶液 细胞吸水膨胀,直至破裂 大多数微生物适合在等渗的环境下生长,而有的菌 如Staphylococcus aureus则能在3mol/L NaCl的高渗溶液 中生长。能在高盐环境(2.8~6.2/L NaCl)生长的微生 物常被称为嗜盐微生物(Halophiles)。 (2)渗透压和aw

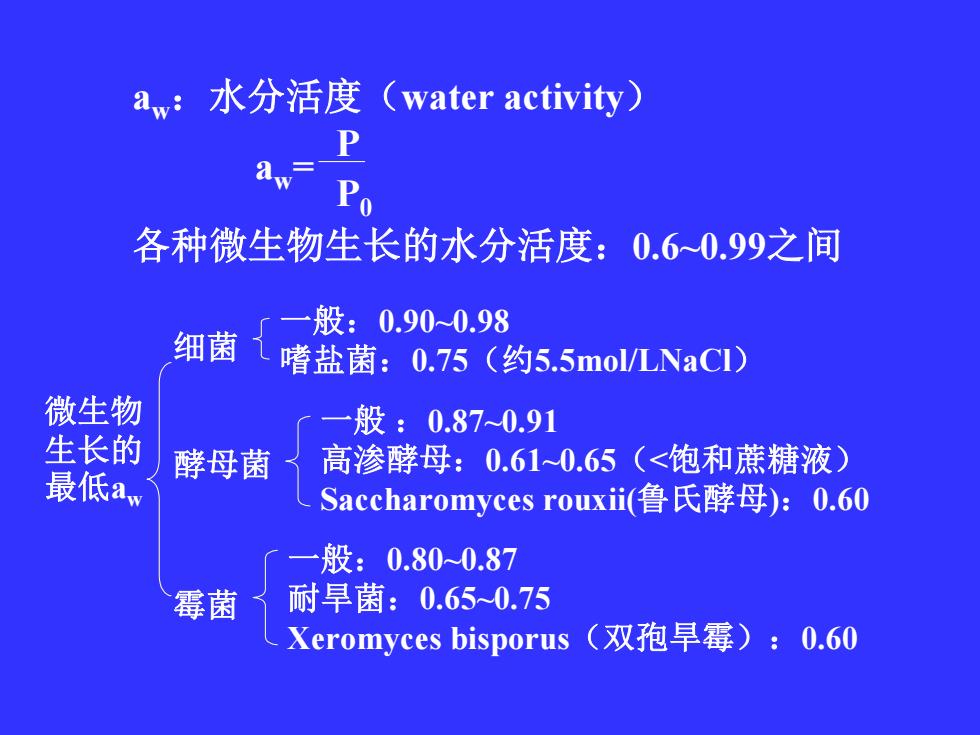

aw:水分活度(water activity) 各种微生物生长的水分活度:0.6~0.99之间 aw = P P0 细菌 酵母菌 霉菌 微生物 生长的 最低aw 一般:0.90~0.98 嗜盐菌:0.75(约5.5mol/LNaCl) 一般 :0.87~0.91 高渗酵母:0.61~0.65(<饱和蔗糖液) Saccharomyces rouxii(鲁氏酵母):0.60 一般:0.80~0.87 耐旱菌:0.65~0.75 Xeromyces bisporus(双孢旱霉):0.60

aw:水分活度(water activity) 各种微生物生长的水分活度:0.6~0.99之间 aw = P P0 细菌 酵母菌 霉菌 微生物 生长的 最低aw 一般:0.90~0.98 嗜盐菌:0.75(约5.5mol/LNaCl) 一般 :0.87~0.91 高渗酵母:0.61~0.65(<饱和蔗糖液) Saccharomyces rouxii(鲁氏酵母):0.60 一般:0.80~0.87 耐旱菌:0.65~0.75 Xeromyces bisporus(双孢旱霉):0.60

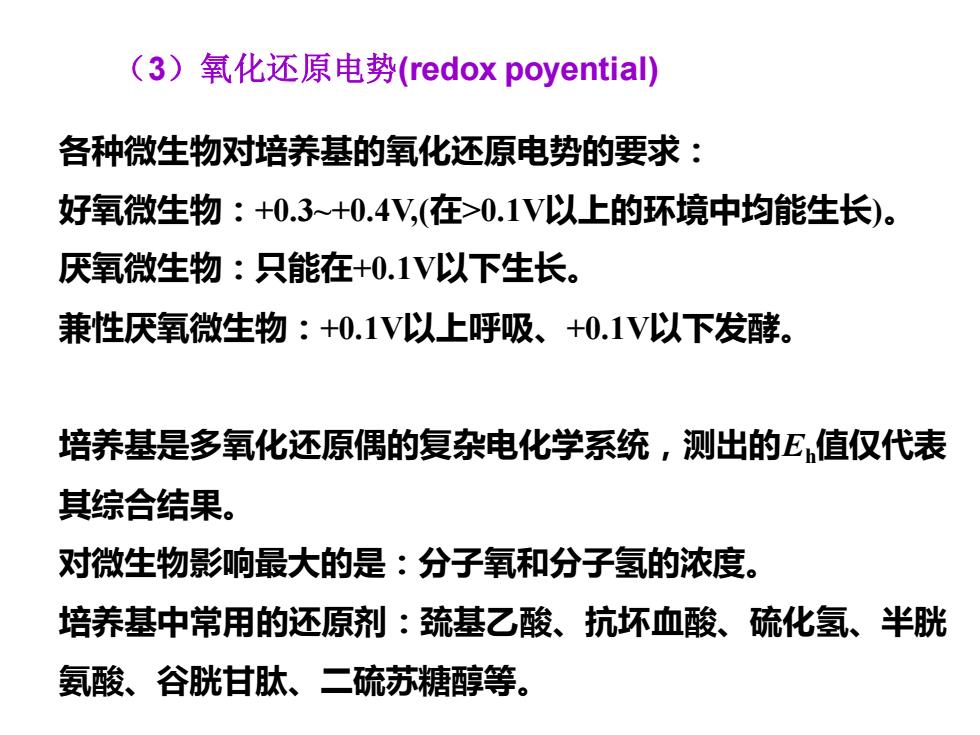

各种微生物对培养基的氧化还原电势的要求: 好氧微生物:+0.3~+0.4V,(在>0.1V以上的环境中均能生长)。 厌氧微生物:只能在+0.1V以下生长。 兼性厌氧微生物:+0.1V以上呼吸、+0.1V以下发酵。 培养基是多氧化还原偶的复杂电化学系统,测出的Eh值仅代表 其综合结果。 对微生物影响最大的是:分子氧和分子氢的浓度。 培养基中常用的还原剂:巯基乙酸、抗坏血酸、硫化氢、半胱 氨酸、谷胱甘肽、二硫苏糖醇等。 (3)氧化还原电势(redox poyential)

各种微生物对培养基的氧化还原电势的要求: 好氧微生物:+0.3~+0.4V,(在>0.1V以上的环境中均能生长)。 厌氧微生物:只能在+0.1V以下生长。 兼性厌氧微生物:+0.1V以上呼吸、+0.1V以下发酵。 培养基是多氧化还原偶的复杂电化学系统,测出的Eh值仅代表 其综合结果。 对微生物影响最大的是:分子氧和分子氢的浓度。 培养基中常用的还原剂:巯基乙酸、抗坏血酸、硫化氢、半胱 氨酸、谷胱甘肽、二硫苏糖醇等。 (3)氧化还原电势(redox poyential)

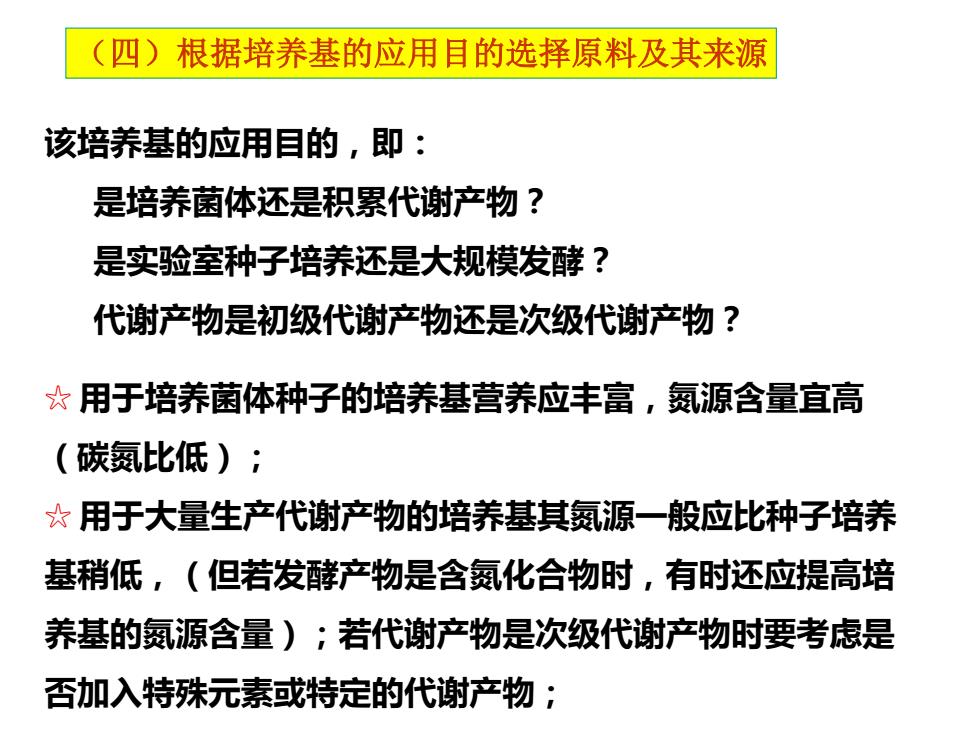

该培养基的应用目的,即: 是培养菌体还是积累代谢产物? 是实验室种子培养还是大规模发酵? 代谢产物是初级代谢产物还是次级代谢产物? ☆ 用于培养菌体种子的培养基营养应丰富,氮源含量宜高 (碳氮比低); ☆ 用于大量生产代谢产物的培养基其氮源一般应比种子培养 基稍低,(但若发酵产物是含氮化合物时,有时还应提高培 养基的氮源含量);若代谢产物是次级代谢产物时要考虑是 否加入特殊元素或特定的代谢产物; (四)根据培养基的应用目的选择原料及其来源

该培养基的应用目的,即: 是培养菌体还是积累代谢产物? 是实验室种子培养还是大规模发酵? 代谢产物是初级代谢产物还是次级代谢产物? ☆ 用于培养菌体种子的培养基营养应丰富,氮源含量宜高 (碳氮比低); ☆ 用于大量生产代谢产物的培养基其氮源一般应比种子培养 基稍低,(但若发酵产物是含氮化合物时,有时还应提高培 养基的氮源含量);若代谢产物是次级代谢产物时要考虑是 否加入特殊元素或特定的代谢产物; (四)根据培养基的应用目的选择原料及其来源