历史 选择性必修2经济与社会生活 配人教版 地则速,无所匿迟也。”所谓“公作”,就是指奴隶在井田上 答案C 的集体耕作,“分地”则是指封建制度下的租佃制。这种 解析春秋战国时期,牛耕和铁制工具的出现和推广,促 “公作”与“分地”之间的区别,反映了没落的奴隶制与新 进了生产力水平的不断提高,为适应社会政治经济的变 发展起来的封建制之间的鲜明对比。 化,各国纷纷进行变法改革。故选C项。 —摘编自朱绍侯《中国古代史》 4.原始社会时期,氏族贵族、首领接受氏族成员的献纳或利 (1)根据材料一,列举农业“有了很大发展”的表现。结合 用特权霸占耕地、产品、战利品等;有的氏族成员贫困破产 所学知识,举一例说明河姆渡原始居民的“精神生活” 后,便向氏族里富有者以土地和人身为担保进行抵押借 得到了发展。 贷,负债到期如果还不起,便成为债主的债务奴隶;部落之 (2)根据材料二,从商朝慕出土文物中可以归纳出当时的 间的战争也日益增多,战俘奴隶大量增加。这些现象表明 哪些历史信息? (3)根据材料三并结合所学知识,指出战国时期耕作方式有 A.奴隶地位极其低下 何变化。根据材料三,指出这一变化有何历史作用。 B.国家是阶级矛盾不可调和的产物 (4)综合上述材料,概括这一时期社会形态的演进过程。 C.阶级分化日益加剧 参考答案(1)表现:耒耜的出现和普遍使用:粮食的储 D.贫富分化愈加明显 备。发展:制作玉器和简单的乐器。 答案C (2)历史信息:青铜器品种多,数量大:青铜工艺高 解析根据题干材料,可知随着私有制的发展,氏族内部 超:已有文字;等等。 贫富分化加刷,阶级分化进一步发展,故C项正确:A项 (3)变化:由集体耕作到租佃制出现。作用:提高了 仅反映了题千材料的部分信息,排除:题千材料未涉及国 人们的生产积极性,促进了生产力的发展。 家产生的相关信息,排除B项;题干材科反映的是贫富分 (4)演进过程:从原始社会到奴隶社会,再进入封建 化前提下的阶级分化,排除D项。 社会。 5.材料一随着农耕和畜牧的发展,劳动生产率提高,私有 拓展·提高 制逐渐产生…男性与女性在生产劳动中的地位有了变 更…原来的部落管理机关为一种新的由一个阶级压迫 1.史学界认为:人类文明产生过程中,出现了三次社会大分 另一个阶级的公共权力机关所代替。 工。第一次是畜牧业同农业分离,第二次是手工业与农业 分离,第三次是出现了专门经营商品买卖的商人。出现第 —摘编自周一良、吴于座《世界通史》 材料二社会上出现了穷人和富人、奴隶和奴隶主之 二次社会大分工主要是由于( 后,奴隶主阶级为保护他们手中的货币和其他财富,维 A.人类从食物的采集者转变为食物的生产者 持他们的特权地位,镇压被剥削者的反抗,设立了各种 B.要求有更方便实用的生产工具和生活用品 强制性的暴力机关,如军队、警察、监狱、法庭等。从 C.产品互通有无,促进了交换和贸易的发展 此,古老的氏族制度完全解体,国家产生了,人类进入 D.一些较大的居住点逐渐发展为早期城市 奴隶社会。 答案B 一摘编自《世界史话·古代中世纪部分》 解析结合所学知识,可知随着农业生产力的提高,人们 (1)根据材料一并结合所学知识,从生产力与生产关系的 要求有质量更好、更方便实用的生产工具和生活用品,一 角度阐述人类文明产生的条件。 部分人从食物生产中分离出来,专门从事手工业劳动,故 (2)根据材料二,指出人类文明产生的基本标志。为什么 选B项。 说“国家产生了,人类进入奴隶社会”? 2.在古代世界的大河流域诞生了许多古代文明,主要是因为 参考答案(1)文明产生的前提条件:社会生产力的发展, 大河流域() 劳动生产率的提高,有了剩余产品,私有制逐渐产生,社会 A.矿藏丰富,便于手工业生产 分化成统治者和被统治者两大阶级。 B.水源充足,便于农业生产 (2)人类文明产生的基本标志:国家开始形成。原因: C.交通便利,便于商业贸易 社会上出现了奴隶和奴隶主之后,奴隶制成为人类历史上 D.水草丰美,便于采集渔猎 第一种剥削和压迫形式,军队、监狱等暴力机关设立,国家 答案B 形成,人类进入奴隶社会。 3.“东周时期,周王朝软弱无力,诸侯间相互混战不休,表面上 是个多事的时期。不过,这也是一个社会经济发生根本变 挑战·创新 革,从而明确地、永久地决定中国发展进程的时期。”引发这 中国古代饮食文化的变化(节选)】 一时期“社会经济发生根本变革”的主要原因是( ) 饮食文化特色 A,各国统治者实行变法改革 时期 B.都江堰的修建 先秦 贵族饮食有“八珍”之说,对用料、烹饪、数量、餐具等 C.铁制工具和牛耕的使用和推广 时期 都有严格的规定,士大夫之下“不以鼎食” D.百家争鸣局面的出现

历 史 选择性必修2 经济与社会生活 配人教版 地则速,无所匿迟也。”所谓“公作”,就是指奴隶在井田上 的集体耕作,“分地”则是指封建制度下的租佃制。这种 “公作”与“分地”之间的区别,反映了没落的奴隶制与新 发展起来的封建制之间的鲜明对比。 ———摘编自朱绍侯《中国古代史》 (1)根据材料一,列举农业“有了很大发展”的表现。结合 所学知识,举一例说明河姆渡原始居民的“精神生活” 得到了发展。 (2)根据材料二,从商朝墓出土文物中可以归纳出当时的 哪些历史信息? (3)根据材料三并结合所学知识,指出战国时期耕作方式有 何变化。根据材料三,指出这一变化有何历史作用。 (4)综合上述材料,概括这一时期社会形态的演进过程。 参考答案 (1)表现:耒耜的出现和普遍使用;粮食的储 备。发展:制作玉器和简单的乐器。 (2)历史信息:青铜器品种多,数量大;青铜工艺高 超;已有文字;等等。 (3)变化:由集体耕作到租佃制出现。作用:提高了 人们的生产积极性,促进了生产力的发展。 (4)演进过程:从原始社会到奴隶社会,再进入封建 社会。 拓展 提高 1.史学界认为:人类文明产生过程中,出现了三次社会大分 工。第一次是畜牧业同农业分离,第二次是手工业与农业 分离,第三次是出现了专门经营商品买卖的商人。出现第 二次社会大分工主要是由于( ) A.人类从食物的采集者转变为食物的生产者 B.要求有更方便实用的生产工具和生活用品 C.产品互通有无,促进了交换和贸易的发展 D.一些较大的居住点逐渐发展为早期城市 答案 B 解析 结合所学知识,可知随着农业生产力的提高,人们 要求有质量更好、更方便实用的生产工具和生活用品,一 部分人从食物生产中分离出来,专门从事手工业劳动,故 选B项。 2.在古代世界的大河流域诞生了许多古代文明,主要是因为 大河流域( ) A.矿藏丰富,便于手工业生产 B.水源充足,便于农业生产 C.交通便利,便于商业贸易 D.水草丰美,便于采集渔猎 答案 B 3.“东周时期,周王朝软弱无力,诸侯间相互混战不休,表面上 是个多事的时期。不过,这也是一个社会经济发生根本变 革,从而明确地、永久地决定中国发展进程的时期。”引发这 一时期“社会经济发生根本变革”的主要原因是( ) A.各国统治者实行变法改革 B.都江堰的修建 C.铁制工具和牛耕的使用和推广 D.百家争鸣局面的出现 答案 C 解析 春秋战国时期,牛耕和铁制工具的出现和推广,促 进了生产力水平的不断提高,为适应社会政治经济的变 化,各国纷纷进行变法改革。故选C项。 4.原始社会时期,氏族贵族、首领接受氏族成员的献纳或利 用特权霸占耕地、产品、战利品等;有的氏族成员贫困破产 后,便向氏族里富有者以土地和人身为担保进行抵押借 贷,负债到期如果还不起,便成为债主的债务奴隶;部落之 间的战争也日益增多,战俘奴隶大量增加。这些现象表明 ( ) A.奴隶地位极其低下 B.国家是阶级矛盾不可调和的产物 C.阶级分化日益加剧 D.贫富分化愈加明显 答案 C 解析 根据题干材料,可知随着私有制的发展,氏族内部 贫富分化加剧,阶级分化进一步发展,故 C项正确;A 项 仅反映了题干材料的部分信息,排除;题干材料未涉及国 家产生的相关信息,排除B项;题干材料反映的是贫富分 化前提下的阶级分化,排除D项。 5.材料一 随着农耕和畜牧的发展,劳动生产率提高,私有 制逐渐产生……男性与女性在生产劳动中的地位有了变 更……原来的部落管理机关为一种新的由一个阶级压迫 另一个阶级的公共权力机关所代替。 ———摘编自周一良、吴于廑《世界通史》 材料二 社会上出现了穷人和富人、奴隶和奴隶主之 后,奴隶主阶级为保护他们手中的货币和其他财富,维 持他们的特权地位,镇压被剥削者的反抗,设立了各种 强制性的暴力机关,如军队、警察、监狱、法庭等。从 此,古老的氏族制度完全解体,国家产生了,人类进入 奴隶社会。 ———摘编自《世界史话·古代中世纪部分》 (1)根据材料一并结合所学知识,从生产力与生产关系的 角度阐述人类文明产生的条件。 (2)根据材料二,指出人类文明产生的基本标志。为什么 说“国家产生了,人类进入奴隶社会”? 参考答案 (1)文明产生的前提条件:社会生产力的发展, 劳动生产率的提高,有了剩余产品,私有制逐渐产生,社会 分化成统治者和被统治者两大阶级。 (2)人类文明产生的基本标志:国家开始形成。原因: 社会上出现了奴隶和奴隶主之后,奴隶制成为人类历史上 第一种剥削和压迫形式,军队、监狱等暴力机关设立,国家 形成,人类进入奴隶社会。 挑战 创新 中国古代饮食文化的变化(节选) 时期 饮食文化特色 先秦 时期 贵族饮食有“八珍”之说,对用料、烹饪、数量、餐具等 都有严格的规定,士大夫之下“不以鼎食” 6

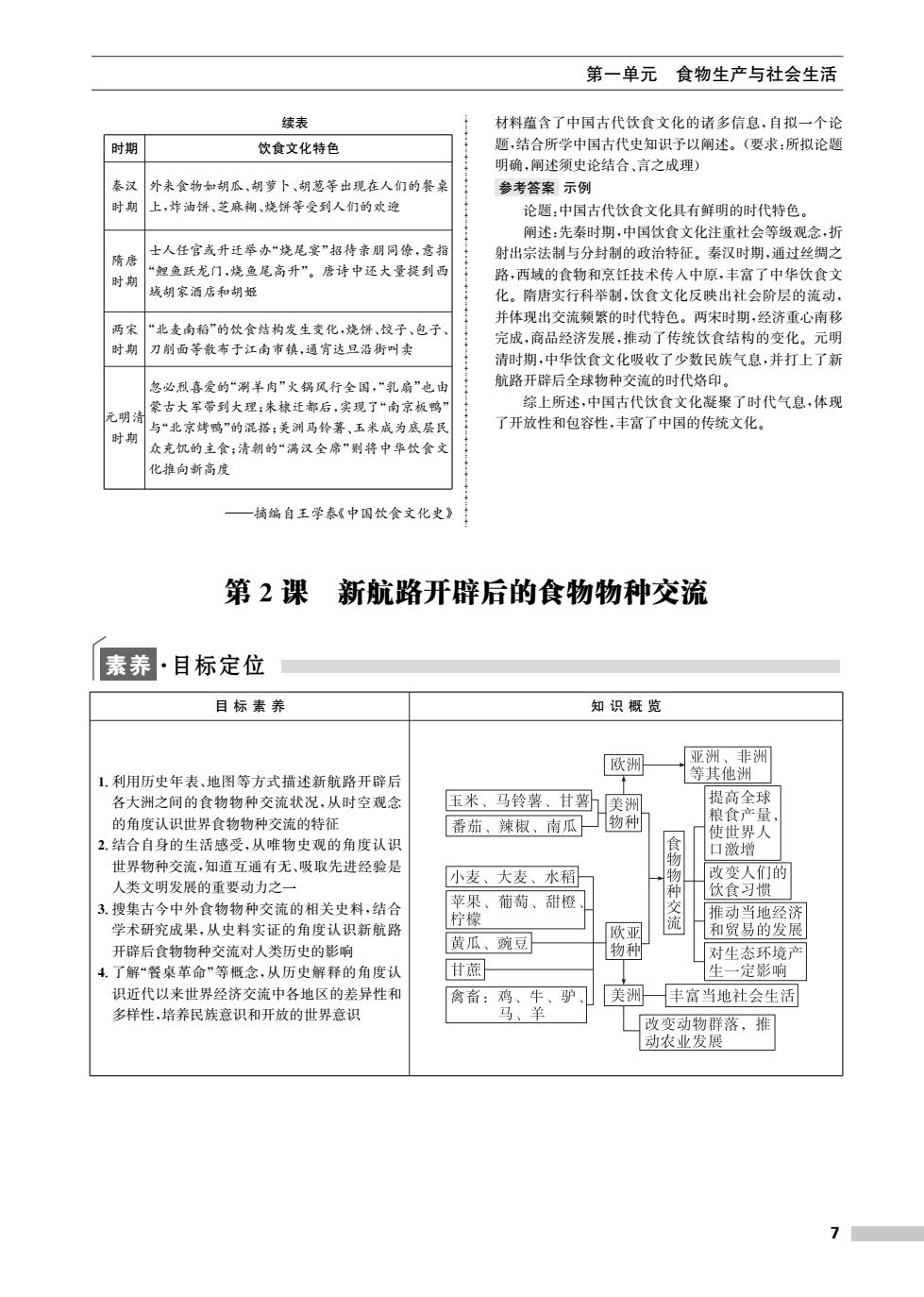

第一单元食物生产与社会生活 续表 材料蕴含了中国古代饮食文化的诸多信息,自拟一个论 时期 饮食文化特色 题,结合所学中国古代史知识予以阐述。(要求:所拟论题 明确,阐述须史论结合、言之成理) 秦汉 外来食物如胡瓜、胡萝卜、胡葱等出现在人们的餐桌 参考答案示例 时期 上,炸油饼、芝麻糊、烧饼等受到人们的欢迎 论题:中国古代饮食文化具有鲜明的时代特色。 阐述:先秦时期,中国饮食文化注重社会等级观念,折 士人任官或升迁举办“烧尾宴”招待亲朋同僚,意指 隋唐 射出宗法制与分封制的政治特征。秦汉时期,通过丝绸之 时期 “塑鱼跃龙门,烧鱼尾高升”。唐诗中还大量提到西 路,西域的食物和烹饪技术传入中原,丰富了中华饮食文 域胡家酒店和胡姬 化。隋唐实行科举制,饮食文化反映出社会阶层的流动, 并体现出交流频繁的时代特色。两宋时期,经济重心南移 两宋 “北麦南稻”的饮食结构发生变化,烧饼、饺子、包子、 时期 刀削面等散布于江南市镇,通宵达旦沿街叫卖 完成,商品经济发展,推动了传统饮食结构的变化。元明 清时期,中华饮食文化吸收了少数民族气息,并打上了新 忽必烈喜爱的“涮羊肉”火锅风行全国,“乳扇”也由 航路开辟后全球物种交流的时代烙印。 蒙古大军带到大理:朱橡迁都后,实现了“南京板鸭” 综上所述,中国古代饮食文化凝聚了时代气息,体现 元明湖 时期 与“北京烤鸭”的混搭:美洲马铃薯、玉米成为底层民 了开放性和包容性,丰富了中国的传统文化。 众充饥的主食:清朝的“满汉全席”则将中华饮食文 化推向新高度 摘编自王学泰《中国饮食文化史》 第2课 新航路开辟后的食物物种交流 素养目标定位 目标素养 知识概览 欧洲 亚洲、非洲 1.利用历史年表、地图等方式描述新航路开辟后 等其他洲 各大洲之间的食物物种交流状况,从时空观念 玉米、马铃薯、甘薯 美洲 提高全球 的角度认识世界食物物种交流的特征 物种T 粮食产量 番茄、辣椒、南瓜 使世界人 2.结合自身的生活感受,从唯物史观的角度认识 食 口激增 世界物种交流,知道互通有无、吸取先进经验是 小麦、大麦、水稻 改变人们的 人类文明发展的重要动力之一 饮食习惯 3.搜集古今中外食物物种交流的相关史料,结合 苹果、葡萄、甜橙 柠檬 种交流 推动当地经济 学术研究成果,从史料实证的角度认识新航路 和贸易的发展 开辟后食物物种交流对人类历史的影响 黄瓜、豌豆 欧亚回 物种 对生态环境产 4.了解“餐桌革命”等概念,从历史解释的角度认 甘蔗 生一定影响 识近代以来世界经济交流中各地区的差异性和 禽畜:鸡、牛、驴 美洲 丰富当地社会生活 多样性,培养民族意识和开放的世界意识 马、羊 改变动物群落,推 动农业发展

第一单元 食物生产与社会生活 续表 时期 饮食文化特色 秦汉 时期 外来食物如胡瓜、胡萝卜、胡葱等出现在人们的餐桌 上,炸油饼、芝麻糊、烧饼等受到人们的欢迎 隋唐 时期 士人任官或升迁举办“烧尾宴”招待亲朋同僚,意指 “鲤鱼跃龙门,烧鱼尾高升”。唐诗中还大量提到西 域胡家酒店和胡姬 两宋 时期 “北麦南稻”的饮食结构发生变化,烧饼、饺子、包子、 刀削面等散布于江南市镇,通宵达旦沿街叫卖 元明清 时期 忽必烈喜爱的“涮羊肉”火锅风行全国,“乳扇”也由 蒙古大军带到大理;朱棣迁都后,实现了“南京板鸭” 与“北京烤鸭”的混搭;美洲马铃薯、玉米成为底层民 众充饥的主食;清朝的“满汉全席”则将中华饮食文 化推向新高度 ———摘编自王学泰《中国饮食文化史》 材料蕴含了中国古代饮食文化的诸多信息,自拟一个论 题,结合所学中国古代史知识予以阐述。(要求:所拟论题 明确,阐述须史论结合、言之成理) 参考答案 示例 论题:中国古代饮食文化具有鲜明的时代特色。 阐述:先秦时期,中国饮食文化注重社会等级观念,折 射出宗法制与分封制的政治特征。秦汉时期,通过丝绸之 路,西域的食物和烹饪技术传入中原,丰富了中华饮食文 化。隋唐实行科举制,饮食文化反映出社会阶层的流动, 并体现出交流频繁的时代特色。两宋时期,经济重心南移 完成,商品经济发展,推动了传统饮食结构的变化。元明 清时期,中华饮食文化吸收了少数民族气息,并打上了新 航路开辟后全球物种交流的时代烙印。 综上所述,中国古代饮食文化凝聚了时代气息,体现 了开放性和包容性,丰富了中国的传统文化。 第2课 新航路开辟后的食物物种交流 素养·目标定位 目 标 素 养 知 识 概 览 1.利用历史年表、地图等方式描述新航路开辟后 各大洲之间的食物物种交流状况,从时空观念 的角度认识世界食物物种交流的特征 2.结合自身的生活感受,从唯物史观的角度认识 世界物种交流,知道互通有无、吸取先进经验是 人类文明发展的重要动力之一 3.搜集古今中外食物物种交流的相关史料,结合 学术研究成果,从史料实证的角度认识新航路 开辟后食物物种交流对人类历史的影响 4.了解“餐桌革命”等概念,从历史解释的角度认 识近代以来世界经济交流中各地区的差异性和 多样性,培养民族意识和开放的世界意识 7

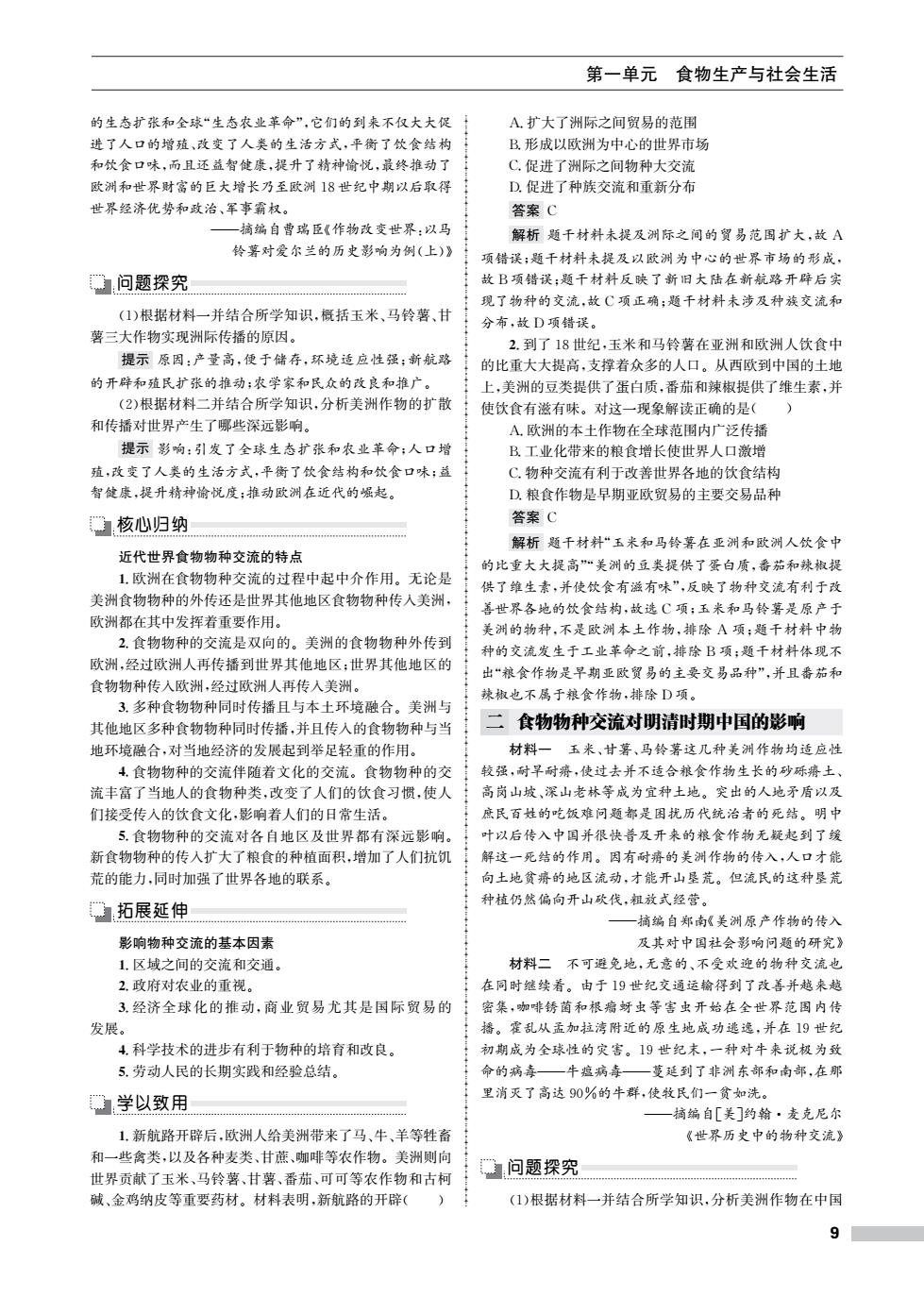

历史 选择性必修2经济与社会生活 配人教版 课前基础认知 一、美洲物种的外传 2对美洲的影响 1.外传概况 (1)小麦:由欧洲移民带到美洲,成为美洲的主要粮食 (1)时间:15世纪末至16世纪初。 作物。 (2)物种:玉米、马铃著、甘薯、番茄、辣椒和南瓜等。 (2)水稻:由西班牙人带到美洲。18世纪中期,它成为 (3)区域:由西班牙人和葡萄牙人带到欧洲,后来传播到 北美第二大农作物,产量仅次于小麦。 亚洲、非洲等其他洲。 (3)禽畜:极大地改变了美洲的动物群落,推动了农业的 2.玉米、马铃薯、甘薯的传播情况 发展。 (1)欧洲 ·微思考新航路开辟后的世界物种交流具有双向性, ①玉米和马铃薯传人欧洲后,最初只是种植在庭院中, 由欧洲人带入美洲并成为当地最主要的两大粮食作物是 供人们观赏。 什么? ②从16世纪中叶起,玉米在南欧地区广泛种植,成为当 提示粮食作物:小麦和水稻。 地主要的粮食和饲料作物之一。到17世纪,玉米成为仅次 三、食物物种交流带来的影响 于小麦的粮食作物,传遍欧洲各国。 1.提高了全球粮食产量,使世界人口激增 ③16世纪末,马铃薯作为食用作物开始在欧洲推广。 (1)非洲:不同种类的玉米适应了非洲复杂的气候环境, ④甘薯引入欧洲后,传播比较缓慢。 使干旱缺水的非洲得到了可靠的食物来源。 (2)中国 (2)中国:玉米、甘薯引入中国,丰富了粮食种类。 ①玉米:明朝时,玉米通过多种途径传入中国。玉米传 (3)欧洲:马铃著提高了欧洲人的抗饥荒能力。 入中国后,先是在丘陵山地种植,后来逐渐扩展到平原地区。 2.改变了人们的饮食习惯 清朝前期,玉米在全国各地多有种植。乾隆、嘉庆年间,玉米 (1)马铃薯在欧洲的种植,小麦在北美的推广,改变了当 得到大规模推广。鸦片战争前,玉米的种植已遍布全国。 地食物结构,丰富了人们的食物种类。 ②马铃薯和甘薯:在中国的传播历程与玉米相似。 (2)玉米、马铃薯、甘薯除了供人类食用以外,也用作饲 3.番茄和辣椒的传播情况 料,促进了畜牧业的发展,为人类提供更多更好的肉、蛋、奶, (1)番茄 深刻影响着人类的日常生活。 ①由西班牙人带回欧洲,最初也是作为观赏植物,18世 3.推动了当地经济和贸易的发展 纪中叶开始作食用栽培。18世纪末,欧洲培育的番茄新品 (1)北美:水稻除供应本地消费外,大量用于出口,促进 种又传回美洲。 了对外贸易的发展。 ②明朝万历年间,番茄被引入中国,长期被当作观赏和药 (2)中国:玉米等外来农作物因其高产而增加了粮食供 用植物。清朝光绪年间,番茄开始作为食用蔬菜在菜园种植。 应总量。粮食除满足生产者自身需要外,还投入市场出售, (2)辣椒 促进了商品经济的发展。 ①15世纪末传入西班牙,16世纪传到英国等欧洲国家。 4.对当地生态环境产生影响 ②明朝时,辣椒传入中国,被称为“番椒”。 (1)美洲:食草的马、牛、羊等动物来到气候适宜、水草丰 二、其他地区物种在美洲的推广 足的美洲,繁殖的数量远远超出了土地承载能力:殖民者大 1.欧亚物种传入美洲 量种植农作物,导致茂密的原始森林被滥伐。美洲地表植被 粮食类 小麦、大麦、水稻 遭到一定程度的破坏。 农 (2)中国明清时期:引进推广耐旱高产的玉米、甘薯 水果类 苹果、葡萄、甜橙、柠檬 作 等,扩大了耕地面积。但是,过度垦荒造田,也导致了水 物 蔬菜类 黄瓜、豌豆 土流失。 经济类 甘燕 禽畜 鸡、牛、驴、马、羊等 课堂·重难突破 新航路开辟后食物物种的大交流 家、探险家、商人、殖民者的“发现”传播之劳,要缅怀那些推 广、改良、开发利用它们的农学家、农民、官绅、文人、工匠。 材料一玉米、马铃薯、甘薯三大作物都具有产量高,生 一摘编自张箭《论美洲粮食作物的传播》 长快,对土、肥、水要求低,对气候适应性强,播种期长,耗工 材料二美洲作物在旧大陆的扩散和传播,实现了空前 少,受病虫害的影响小,便于储藏等优点。…要承认航海

历 史 选择性必修2 经济与社会生活 配人教版 课前·基础认知 一、美洲物种的外传 1.外传概况 (1)时间:15世纪末至16世纪初。 (2)物种:玉米、马铃薯、甘薯、番茄、辣椒和南瓜等。 (3)区域:由西班牙人和葡萄牙人带到欧洲,后来传播到 亚洲、非洲等其他洲。 2.玉米、马铃薯、甘薯的传播情况 (1)欧洲 ①玉米和马铃薯传入欧洲后,最初只是种植在庭院中, 供人们观赏。 ②从16世纪中叶起,玉米在南欧地区广泛种植,成为当 地主要的粮食和饲料作物之一。到17世纪,玉米成为仅次 于小麦的粮食作物,传遍欧洲各国。 ③16世纪末,马铃薯作为食用作物开始在欧洲推广。 ④甘薯引入欧洲后,传播比较缓慢。 (2)中国 ①玉米:明朝时,玉米通过多种途径传入中国。玉米传 入中国后,先是在丘陵山地种植,后来逐渐扩展到平原地区。 清朝前期,玉米在全国各地多有种植。乾隆、嘉庆年间,玉米 得到大规模推广。鸦片战争前,玉米的种植已遍布全国。 ②马铃薯和甘薯:在中国的传播历程与玉米相似。 3.番茄和辣椒的传播情况 (1)番茄 ①由西班牙人带回欧洲,最初也是作为观赏植物,18世 纪中叶开始作食用栽培。18世纪末,欧洲培育的番茄新品 种又传回美洲。 ②明朝万历年间,番茄被引入中国,长期被当作观赏和药 用植物。清朝光绪年间,番茄开始作为食用蔬菜在菜园种植。 (2)辣椒 ①15世纪末传入西班牙,16世纪传到英国等欧洲国家。 ②明朝时,辣椒传入中国,被称为“番椒”。 二、其他地区物种在美洲的推广 1.欧亚物种传入美洲 农 作 物 粮食类 小麦、大麦、水稻 水果类 苹果、葡萄、甜橙、柠檬 蔬菜类 黄瓜、豌豆 经济类 甘蔗 禽畜 鸡、牛、驴、马、羊等 2.对美洲的影响 (1)小麦:由欧洲移民带到美洲,成为美洲的主要粮食 作物。 (2)水稻:由西班牙人带到美洲。18世纪中期,它成为 北美第二大农作物,产量仅次于小麦。 (3)禽畜:极大地改变了美洲的动物群落,推动了农业的 发展。 微思考 新航路开辟后的世界物种交流具有双向性, 由欧洲人带入美洲并成为当地最主要的两大粮食作物是 什么? 提示 粮食作物:小麦和水稻。 三、食物物种交流带来的影响 1.提高了全球粮食产量,使世界人口激增 (1)非洲:不同种类的玉米适应了非洲复杂的气候环境, 使干旱缺水的非洲得到了可靠的食物来源。 (2)中国:玉米、甘薯引入中国,丰富了粮食种类。 (3)欧洲:马铃薯提高了欧洲人的抗饥荒能力。 2.改变了人们的饮食习惯 (1)马铃薯在欧洲的种植,小麦在北美的推广,改变了当 地食物结构,丰富了人们的食物种类。 (2)玉米、马铃薯、甘薯除了供人类食用以外,也用作饲 料,促进了畜牧业的发展,为人类提供更多更好的肉、蛋、奶, 深刻影响着人类的日常生活。 3.推动了当地经济和贸易的发展 (1)北美:水稻除供应本地消费外,大量用于出口,促进 了对外贸易的发展。 (2)中国:玉米等外来农作物因其高产而增加了粮食供 应总量。粮食除满足生产者自身需要外,还投入市场出售, 促进了商品经济的发展。 4.对当地生态环境产生影响 (1)美洲:食草的马、牛、羊等动物来到气候适宜、水草丰 足的美洲,繁殖的数量远远超出了土地承载能力;殖民者大 量种植农作物,导致茂密的原始森林被滥伐。美洲地表植被 遭到一定程度的破坏。 (2)中国明清时期:引进推广耐旱高产的玉米、甘薯 等,扩大了耕地面积。但是,过度垦荒造田,也导致了水 土流失。 课堂·重难突破 一 新航路开辟后食物物种的大交流 材料一 玉米、马铃薯、甘薯三大作物都具有产量高,生 长快,对土、肥、水要求低,对气候适应性强,播种期长,耗工 少,受病虫害的影响小,便于储藏等优点。……要承认航海 家、探险家、商人、殖民者的“发现”传播之劳,要缅怀那些推 广、改良、开发利用它们的农学家、农民、官绅、文人、工匠。 ———摘编自张箭《论美洲粮食作物的传播》 材料二 美洲作物在旧大陆的扩散和传播,实现了空前 8

第一单元食物生产与社会生活 的生态扩张和全球“生态农业革命”,它们的到来不仅大大促 A.扩大了洲际之间贸易的范围 进了人口的增殖、改变了人类的生活方式,平衡了饮食结构 B.形成以欧洲为中心的世界市场 和饮食口味,而且还益智健康,提升了精神愉悦,最终推动了 C.促进了洲际之间物种大交流 欧洲和世界财富的巨大增长乃至欧洲18世纪中期以后取得 D.促进了种族交流和重新分布 世界经济优势和政治、军事霸权。 答案C 一摘编自曹瑞臣《作物改变世界:以马 解析題千材料未提及洲际之间的贸易范围扩大,故A 铃薯对爱尔兰的历史影响为例(上)》 项错误:题千材料未提及以欧洲为中心的世界市场的形成, 问题探究 故B项错误:题千材料反映了新旧大陆在新航路开辟后实 现了物种的交流,故C项正确:题干材料未涉及种族交流和 (1)根据材料一并结合所学知识,概括玉米、马铃薯、甘 分布,故D项错误。 薯三大作物实现洲际传播的原因。 2到了18世纪,玉米和马铃薯在亚洲和欧洲人饮食中 提示原因:产量高,便于储存,环境适应性强:新航路 的比重大大提高,支撑着众多的人口。从西欧到中国的土地 的开辟和殖民扩张的推动:农学家和民众的改良和推广。 上,美洲的豆类提供了蛋白质,番茄和辣椒提供了维生素,并 (2)根据材料二并结合所学知识,分析美洲作物的扩散 使饮食有滋有味。对这一现象解读正确的是( 和传播对世界产生了哪些深远影响。 A.欧洲的本土作物在全球范围内广泛传播 提示影响:引发了全球生态扩张和农业革命:人口增 B.工业化带来的粮食增长使世界人口激增 殖,改变了人类的生活方式,平衡了饮食结构和饮食口味:盏 C,物种交流有利于改善世界各地的饮食结构 智健康,提升粉神愉悦度:推动欧洲在近代的崛起。 D.粮食作物是早期亚欧贸易的主要交易品种 核心归纳 答案C 解析題干材料“玉米和马铃薯在亚洲和欧洲人饮食中 近代世界食物物种交流的特点 的比重大大提高”“美洲的豆类提供了蛋白质,番茄和辣椒提 1.欧洲在食物物种交流的过程中起中介作用。无论是 供了维生素,并使饮食有滋有味”,反映了物种交流有利于改 美洲食物物种的外传还是世界其他地区食物物种传入美洲, 善世界各地的饮食结构,故选C项:玉米和马铃薯是原产于 欧洲都在其中发挥着重要作用。 美洲的物种,不是欧洲本土作物,排除A项:題干材料中物 2.食物物种的交流是双向的。美洲的食物物种外传到 种的交流发生于工业革命之前,排除B项:题千材料体现不 欧洲,经过欧洲人再传播到世界其他地区:世界其他地区的 出“粮食作物是早期亚欧贸易的主要交易品种”,并且番茄和 食物物种传入欧洲,经过欧洲人再传入美洲。 辣椒也不属于粮食作物,排除D项。 3.多种食物物种同时传播且与本土环境融合。美洲与 其他地区多种食物物种同时传播,并且传入的食物物种与当 二食物物种交流对明清时期中国的影响 地环境融合,对当地经济的发展起到举足轻重的作用。 材料一玉米、甘薯、马铃薯这几种美洲作物均适应性 4.食物物种的交流伴随着文化的交流。食物物种的交 较强,耐旱耐瘠,使过去并不适合粮食作物生长的砂砾瘠土、 流丰富了当地人的食物种类,改变了人们的饮食习惯,使人 高岗山坡、深山老林等成为宜种土地。突出的人地矛盾以及 们接受传入的饮食文化,影响着人们的日常生活。 庶民百姓的吃饭难问题都是困扰历代统治者的死结。明中 5.食物物种的交流对各自地区及世界都有深远影响。 叶以后传入中国并很快普及开来的粮食作物无疑起到了缓 新食物物种的传入扩大了粮食的种植面积,增加了人们抗饥 解这一死结的作用。因有耐瘠的美洲作物的传入,人口才能 荒的能力,同时加强了世界各地的联系。 向土地贫瘠的地区流动,才能开山垦荒。但流民的这种垦荒 种植仍然偏向开山砍伐,粗放式经营。 拓展延伸 一摘编自郑南《美洲原产作物的传入 影响物种交流的基本因素 及其对中国社会影响问题的研究》 1.区域之间的交流和交通。 材料二不可避免地,无意的、不受欢迎的物种交流也 2.政府对农业的重视。 在同时继续着。由于19世纪交通运输得到了改善并越来越 3.经济全球化的推动,商业贸易尤其是国际贸易的 密集,咖啡锈菌和根瘤蚜虫等害虫开始在全世界范围内传 发展。 播。霍乱从孟加拉湾附近的原生地成功逃逸,并在19世纪 4.科学技术的进步有利于物种的培育和改良。 初期成为全球性的灾害。19世纪末,一种对牛来说极为致 5.劳动人民的长期实践和经验总结。 命的病毒—牛瘟病毒一蔓延到了非洲东部和南部,在那 学以致用 里消灭了高达90%的牛群,使牧民们一贫如洗。 摘编自[美]约翰·麦克尼尔 1.新航路开辟后,欧洲人给美洲带来了马、牛、羊等牲畜 《世界历史中的物种交流》 和一些禽类,以及各种麦类、甘蔗、咖啡等农作物。美洲则向 问题探究 世界贡献了玉米、马铃薯、甘薯、番茄、可可等农作物和古柯 碱、金鸡纳皮等重要药材。材料表明,新航路的开辟( (1)根据材料一并结合所学知识,分析美洲作物在中国 9

第一单元 食物生产与社会生活 的生态扩张和全球“生态农业革命”,它们的到来不仅大大促 进了人口的增殖、改变了人类的生活方式,平衡了饮食结构 和饮食口味,而且还益智健康,提升了精神愉悦,最终推动了 欧洲和世界财富的巨大增长乃至欧洲18世纪中期以后取得 世界经济优势和政治、军事霸权。 ———摘编自曹瑞臣《作物改变世界:以马 铃薯对爱尔兰的历史影响为例(上)》 问题探究 (1)根据材料一并结合所学知识,概括玉米、马铃薯、甘 薯三大作物实现洲际传播的原因。 提示 原因:产量高,便于储存,环境适应性强;新航路 的开辟和殖民扩张的推动;农学家和民众的改良和推广。 (2)根据材料二并结合所学知识,分析美洲作物的扩散 和传播对世界产生了哪些深远影响。 提示 影响:引发了全球生态扩张和农业革命;人口增 殖,改变了人类的生活方式,平衡了饮食结构和饮食口味;益 智健康,提升精神愉悦度;推动欧洲在近代的崛起。 核心归纳 近代世界食物物种交流的特点 1.欧洲在食物物种交流的过程中起中介作用。无论是 美洲食物物种的外传还是世界其他地区食物物种传入美洲, 欧洲都在其中发挥着重要作用。 2.食物物种的交流是双向的。美洲的食物物种外传到 欧洲,经过欧洲人再传播到世界其他地区;世界其他地区的 食物物种传入欧洲,经过欧洲人再传入美洲。 3.多种食物物种同时传播且与本土环境融合。美洲与 其他地区多种食物物种同时传播,并且传入的食物物种与当 地环境融合,对当地经济的发展起到举足轻重的作用。 4.食物物种的交流伴随着文化的交流。食物物种的交 流丰富了当地人的食物种类,改变了人们的饮食习惯,使人 们接受传入的饮食文化,影响着人们的日常生活。 5.食物物种的交流对各自地区及世界都有深远影响。 新食物物种的传入扩大了粮食的种植面积,增加了人们抗饥 荒的能力,同时加强了世界各地的联系。 拓展延伸 影响物种交流的基本因素 1.区域之间的交流和交通。 2.政府对农业的重视。 3.经济全球化的推动,商业贸易尤其是国际贸易的 发展。 4.科学技术的进步有利于物种的培育和改良。 5.劳动人民的长期实践和经验总结。 学以致用 1.新航路开辟后,欧洲人给美洲带来了马、牛、羊等牲畜 和一些禽类,以及各种麦类、甘蔗、咖啡等农作物。美洲则向 世界贡献了玉米、马铃薯、甘薯、番茄、可可等农作物和古柯 碱、金鸡纳皮等重要药材。材料表明,新航路的开辟( ) A.扩大了洲际之间贸易的范围 B.形成以欧洲为中心的世界市场 C.促进了洲际之间物种大交流 D.促进了种族交流和重新分布 答案 C 解析 题干材料未提及洲际之间的贸易范围扩大,故 A 项错误;题干材料未提及以欧洲为中心的世界市场的形成, 故B项错误;题干材料反映了新旧大陆在新航路开辟后实 现了物种的交流,故C项正确;题干材料未涉及种族交流和 分布,故D项错误。 2.到了18世纪,玉米和马铃薯在亚洲和欧洲人饮食中 的比重大大提高,支撑着众多的人口。从西欧到中国的土地 上,美洲的豆类提供了蛋白质,番茄和辣椒提供了维生素,并 使饮食有滋有味。对这一现象解读正确的是( ) A.欧洲的本土作物在全球范围内广泛传播 B.工业化带来的粮食增长使世界人口激增 C.物种交流有利于改善世界各地的饮食结构 D.粮食作物是早期亚欧贸易的主要交易品种 答案 C 解析 题干材料“玉米和马铃薯在亚洲和欧洲人饮食中 的比重大大提高”“美洲的豆类提供了蛋白质,番茄和辣椒提 供了维生素,并使饮食有滋有味”,反映了物种交流有利于改 善世界各地的饮食结构,故选C项;玉米和马铃薯是原产于 美洲的物种,不是欧洲本土作物,排除 A 项;题干材料中物 种的交流发生于工业革命之前,排除B项;题干材料体现不 出“粮食作物是早期亚欧贸易的主要交易品种”,并且番茄和 辣椒也不属于粮食作物,排除D项。 二 食物物种交流对明清时期中国的影响 材料一 玉米、甘薯、马铃薯这几种美洲作物均适应性 较强,耐旱耐瘠,使过去并不适合粮食作物生长的砂砾瘠土、 高岗山坡、深山老林等成为宜种土地。突出的人地矛盾以及 庶民百姓的吃饭难问题都是困扰历代统治者的死结。明中 叶以后传入中国并很快普及开来的粮食作物无疑起到了缓 解这一死结的作用。因有耐瘠的美洲作物的传入,人口才能 向土地贫瘠的地区流动,才能开山垦荒。但流民的这种垦荒 种植仍然偏向开山砍伐,粗放式经营。 ———摘编自郑南《美洲原产作物的传入 及其对中国社会影响问题的研究》 材料二 不可避免地,无意的、不受欢迎的物种交流也 在同时继续着。由于19世纪交通运输得到了改善并越来越 密集,咖啡锈菌和根瘤蚜虫等害虫开始在全世界范围内传 播。霍乱从孟加拉湾附近的原生地成功逃逸,并在19世纪 初期成为全球性的灾害。19世纪末,一种对牛来说极为致 命的病毒———牛瘟病毒———蔓延到了非洲东部和南部,在那 里消灭了高达90%的牛群,使牧民们一贫如洗。 ———摘编自[美]约翰·麦克尼尔 《世界历史中的物种交流》 问题探究 (1)根据材料一并结合所学知识,分析美洲作物在中国 9

历史 选择性必修2经济与社会生活 配人教版 广泛种植的原因及其对中国社会的影响。 2.明清时期经济作物种植规模扩大、品种增多和专业化 提示原因:新航路的开辟及欧洲国家的殖民扩张:美 经营趋势增强,农业发达地区的地主已不再满足于出租士 洲作物适应性较强,用途广泛;明清时期中国人地矛盾突出; 地,而是雇工经营全部或部分田地,这对中国的传统农业产 政府政策的推动。影响:提高了粮食产量,缓解了人地矛盾, 生了积极影响。 促进了人口增长,改变了食物结构:大量荒地被开垦,导致生 学以致用 态环境受到一定程度的破坏。 (2)根据材料二,概括19世纪以来物种交流“不受欢迎” 1.有学者认为,明朝以来,美洲的番茄、玉米、甘薯、辣椒 的原因,并谈谈你对物种交流的认识。 等作物向中国、东南亚等广大亚洲地区传播,以其丰厚的产 提示原因:物种交流导致农业病虫害和病毒的广泛传 出和充足的营养支撑着众多的人口,改变了传统的饮食习 播。认识:物种交流是一把“双刃剑”:人类应该在物种交流 惯。该学者将这些现象称为“餐桌革命”。“餐桌革命”出现 中趋利避害。 的主要原因是( A.世界市场的最终形成 核心归纳 B.工业革命的开展 新航路开辟后食物物种交流对中国的影响 C,商业革命的影响 1.明朝时,美洲粮食作物(如玉米、甘薯)传入中国,丰富 D.亚洲人口的膨胀 了中国的粮食种类,增加了中国的粮食产量,缓解了粮食压 答案C 力。同时,也使明清时期中国的人口有了大幅度增长。 解析世界市场最终形成是在20世纪初,故A项错误: 2.美洲作物的传入,引发了中国农业结构的变化,在中 工业革命开始于18世纪60年代,与题千时间不符,故B项 国土地利用和粮食生产方面引发了一场长期的革命。 错误:题千材料中欧洲、美洲、亚洲的食物物种交流加深,造 3.美洲经济作物在中国的大量种植,促进了中国粮食商 成这一现象的主要原因是新航路的开辟引发了商业革命,故 品化的发展,客观上又促进了手工业和商业的发展。 C项正确:题千材料没有提及人口膨胀问题,故D项错误。 4.由美洲高产粮食作物引进等主要因素所造成的人口 2.中餐中的川菜、湘菜都以辣闻名。据考证,辣椒原产 持续增长和人口膨胀是造成明清时期人地矛盾突出、生态环 于拉丁美洲的秘鲁和墨西哥一带。新航路开辟后开始从美 境恶化的重要原因。 洲外传。据此推断川菜、湘菜等菜系的出现应不早于() 拓展延伸 A.汉朝 B.唐朝 C.宋朝 D.明朝 明清时期农业经济结构出现的新变化 答案D 1.明清时期高产粮食作物的引进与广泛种植,使得以前 解析结合所学知识,可知明朝时原产于美洲的辣椒传 不适宜耕种的荒山、丘陵、沙地等得以利用,扩大了粮食种植 入中国,故D项正确。 面积,增加了粮食总产量,改变了中国人的传统饮食习惯。 课后 ·训练提升 基础·巩固 B.玉米、马铃薯、番茄、南瓜 C.玉米、水稻、牛、马 一、选择题 D.马铃薯、番茄 1,新航路开辟后,在西欧市场上出现的商品中最能体现时代 答案A 特色的是( 解析结合所学知识,可知小麦、水稻、牛、马都是由欧洲 A丝绸 人带入美洲的,故A项正确:玉米、马铃薯、番茄、南瓜的 B.瓷器 原产地都是美洲,故B、C、D三项均错误。 C.玉米 3.1765年,原产于中国的大豆被引入北美:明朝时,玉米、马 D.葡萄酒 铃薯传入中国。这主要得益于( 答案C A.黑人奴隶贸易 解析新航路开辟后,欧洲与亚非的联系扩大,与美洲建 B.世界市场的出现 立了新的联系,所以原产于美洲的玉米在西欧市场上的出 C.商业革命 现最能体现时代特色,故C项正确。 D.资本的原始积累 2.随着新航路的开辟,一方面美洲作物在欧洲、亚洲和非洲 答案B 等地生根发芽,另一方面也有许多新物种来到美洲。下列 解析题千材料反映了中国的大豆在1765年引入北美, 物种中属于欧洲人带入美洲的是() 美洲的玉米、马铃薯于明朝时传入中国,结合所学知识,物 A小麦、水稻、牛、马 种的交流得益于新航路开辟后世界市场的出现,故选B 10

历 史 选择性必修2 经济与社会生活 配人教版 广泛种植的原因及其对中国社会的影响。 提示 原因:新航路的开辟及欧洲国家的殖民扩张;美 洲作物适应性较强,用途广泛;明清时期中国人地矛盾突出; 政府政策的推动。影响:提高了粮食产量,缓解了人地矛盾, 促进了人口增长,改变了食物结构;大量荒地被开垦,导致生 态环境受到一定程度的破坏。 (2)根据材料二,概括19世纪以来物种交流“不受欢迎” 的原因,并谈谈你对物种交流的认识。 提示 原因:物种交流导致农业病虫害和病毒的广泛传 播。认识:物种交流是一把“双刃剑”;人类应该在物种交流 中趋利避害。 核心归纳 新航路开辟后食物物种交流对中国的影响 1.明朝时,美洲粮食作物(如玉米、甘薯)传入中国,丰富 了中国的粮食种类,增加了中国的粮食产量,缓解了粮食压 力。同时,也使明清时期中国的人口有了大幅度增长。 2.美洲作物的传入,引发了中国农业结构的变化,在中 国土地利用和粮食生产方面引发了一场长期的革命。 3.美洲经济作物在中国的大量种植,促进了中国粮食商 品化的发展,客观上又促进了手工业和商业的发展。 4.由美洲高产粮食作物引进等主要因素所造成的人口 持续增长和人口膨胀是造成明清时期人地矛盾突出、生态环 境恶化的重要原因。 拓展延伸 明清时期农业经济结构出现的新变化 1.明清时期高产粮食作物的引进与广泛种植,使得以前 不适宜耕种的荒山、丘陵、沙地等得以利用,扩大了粮食种植 面积,增加了粮食总产量,改变了中国人的传统饮食习惯。 2.明清时期经济作物种植规模扩大、品种增多和专业化 经营趋势增强,农业发达地区的地主已不再满足于出租土 地,而是雇工经营全部或部分田地,这对中国的传统农业产 生了积极影响。 学以致用 1.有学者认为,明朝以来,美洲的番茄、玉米、甘薯、辣椒 等作物向中国、东南亚等广大亚洲地区传播,以其丰厚的产 出和充足的营养支撑着众多的人口,改变了传统的饮食习 惯。该学者将这些现象称为“餐桌革命”。“餐桌革命”出现 的主要原因是( ) A.世界市场的最终形成 B.工业革命的开展 C.商业革命的影响 D.亚洲人口的膨胀 答案 C 解析 世界市场最终形成是在20世纪初,故 A项错误; 工业革命开始于18世纪60年代,与题干时间不符,故B项 错误;题干材料中欧洲、美洲、亚洲的食物物种交流加深,造 成这一现象的主要原因是新航路的开辟引发了商业革命,故 C项正确;题干材料没有提及人口膨胀问题,故D项错误。 2.中餐中的川菜、湘菜都以辣闻名。据考证,辣椒原产 于拉丁美洲的秘鲁和墨西哥一带。新航路开辟后开始从美 洲外传。据此推断川菜、湘菜等菜系的出现应不早于( ) A.汉朝 B.唐朝 C.宋朝 D.明朝 答案 D 解析 结合所学知识,可知明朝时原产于美洲的辣椒传 入中国,故D项正确。 课后·训练提升 基础 巩固 一、选择题 1.新航路开辟后,在西欧市场上出现的商品中最能体现时代 特色的是( ) A.丝绸 B.瓷器 C.玉米 D.葡萄酒 答案 C 解析 新航路开辟后,欧洲与亚非的联系扩大,与美洲建 立了新的联系,所以原产于美洲的玉米在西欧市场上的出 现最能体现时代特色,故C项正确。 2.随着新航路的开辟,一方面美洲作物在欧洲、亚洲和非洲 等地生根发芽,另一方面也有许多新物种来到美洲。下列 物种中属于欧洲人带入美洲的是( ) A.小麦、水稻、牛、马 B.玉米、马铃薯、番茄、南瓜 C.玉米、水稻、牛、马 D.马铃薯、番茄 答案 A 解析 结合所学知识,可知小麦、水稻、牛、马都是由欧洲 人带入美洲的,故 A 项正确;玉米、马铃薯、番茄、南瓜的 原产地都是美洲,故B、C、D三项均错误。 3.1765年,原产于中国的大豆被引入北美;明朝时,玉米、马 铃薯传入中国。这主要得益于( ) A.黑人奴隶贸易 B.世界市场的出现 C.商业革命 D.资本的原始积累 答案 B 解析 题干材料反映了中国的大豆在1765年引入北美, 美洲的玉米、马铃薯于明朝时传入中国,结合所学知识,物 种的交流得益于新航路开辟后世界市场的出现,故选 B 10