基础计算与地基处理 表411-3 环境对冻深的影响系数w, 周围环境 W 周围环境 村、镇、旷野 1.00 城市市区 0.90 城市近郊 095 注:当城市市区人口为2050万时,按城市近郊取值:当城市市区人口大于50万小于或等于100万时, 按城市市区取值:当城市市区人口超过100万时,按城市市区取值,5km以内的郊区应按城市近郊 取值。 表4.1.14 地形坡向对冻深的影响系数w如 地形坡向 平坦 阳坡 阴坡 1.0 0.9 1.1 表4.1.1-5不同冻胀土类别在基础底面下容许最大冻层厚度hmax 冻胀土类别■ 弱冻胀 冻胀强冻胀特强冻胀极强陈胀■ h 0.3820 0.2820 0.150 0.080 0 注: 一标准冻深(m)。季节性冻胀土分类见本规范附录表H.0.2。 4涵洞基础设置在季节性冻土地基上时,出入口和自两端洞口向内各2-6m(或可采用不小 于2m的一段涵节长度)范围内涵身基底的埋置深度可按本条公式(4.1.1-1)计算确定。涵洞 中间部分的基础埋深,可根据地区经验确定。严寒地区,当涵洞中间部分基础的埋深与洞口埋 深相差较大时,其连接处应设置过渡段。冻结较深地区,也可采用将基底至冻结线处的地基士 换填为粗颗粒土(包括碎石土、砾砂、粗砂、中砂,但其中粉黏粒含量不应大于15%,或粒径 小于0.1mm的颗粒不应大于25%)的措施: 5小桥涵基础,在无冲刷处(岩石地基除外),应在地面或河床底以下埋深不小于1m: 如有冲刷,基底埋深应在局部冲刷线以下不小于1m:如河床上有铺砌层时,基础底面宜设置 在铺砌层顶面以下不小于1m: 6非岩石河床墩台基底埋深安全值,可按表4.1.4-6确定 表4.1.1-6 基底埋深安全值(m) 总冲刷深度(m)丁 桥梁类别 051015 20 大中 2.0 3.0 2.02.53.0 3.5 4.0 注:()总冲刷深度为自河床面算起的河床自然演变冲刷、一般冲刷与局部冲刷深度之和; (2)表列数值为墩台基底埋入总冲刷深度以下的最小值:若设计流量、水位和原始断面资料无适当把 握或河床演变不能获得准确资料时,其值宜适当加大: 3)若桥位上下游有已建桥梁,应调查已建桥梁的特大洪水冲刷情况,新建桥墩台基础埋置深度不宜 小于已建桥梁的冲刷深度且酌加必要的安全值。 7岩石河床墩台基底最小埋置深度可参考《公路工程水文勘测设计规范》(JTGC30一2002 -19-

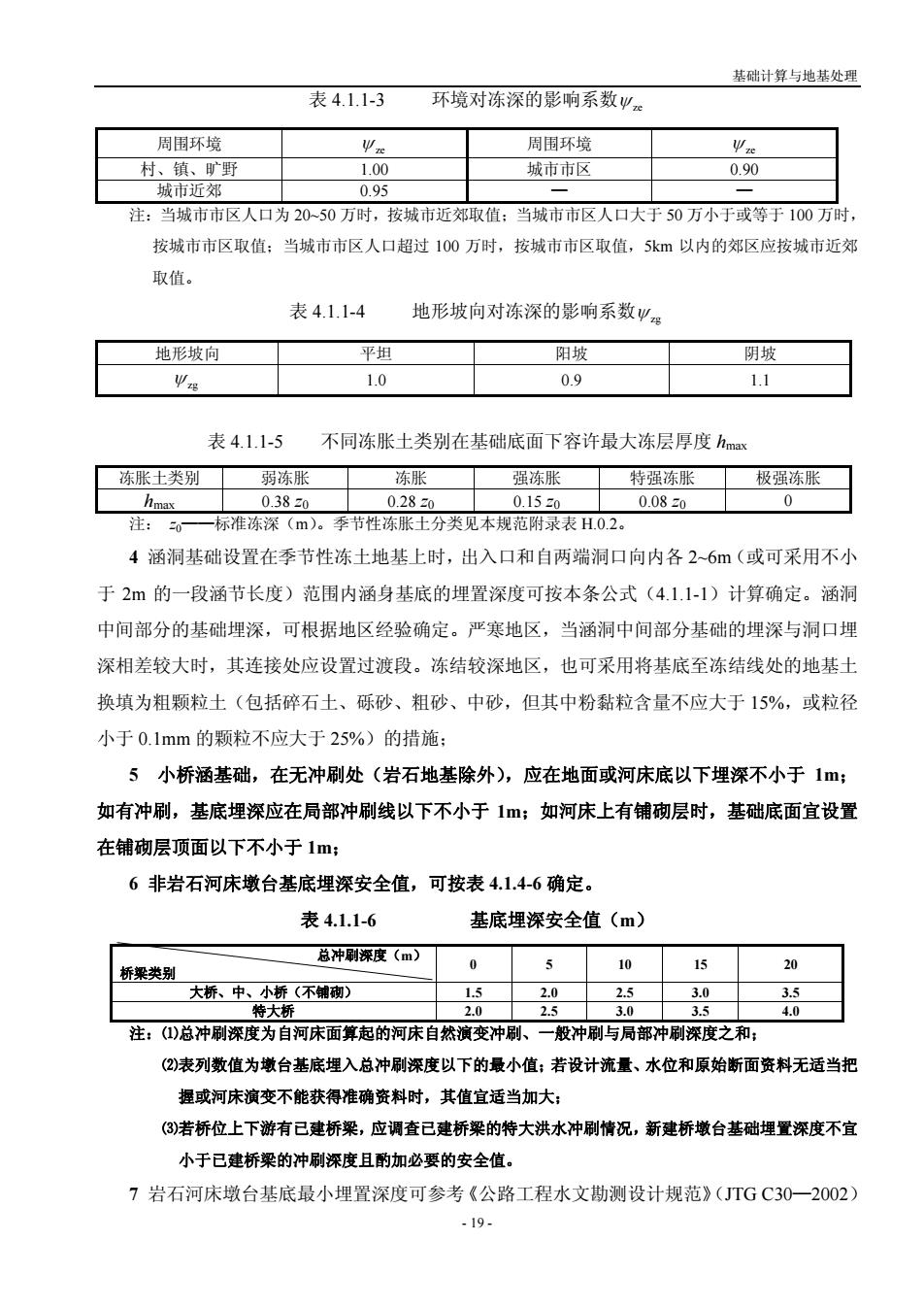

基础计算与地基处理 - 19 - 表 4.1.1-3 环境对冻深的影响系数ψ ze 周围环境 ψ ze 周围环境 ψ ze 村、镇、旷野 1.00 城市市区 0.90 城市近郊 0.95 — — 注:当城市市区人口为 20~50 万时,按城市近郊取值;当城市市区人口大于 50 万小于或等于 100 万时, 按城市市区取值;当城市市区人口超过 100 万时,按城市市区取值,5km 以内的郊区应按城市近郊 取值。 表 4.1.1-4 地形坡向对冻深的影响系数ψ zg 地形坡向 平坦 阳坡 阴坡 ψ zg 1.0 0.9 1.1 表 4.1.1-5 不同冻胀土类别在基础底面下容许最大冻层厚度 hmax 冻胀土类别 弱冻胀 冻胀 强冻胀 特强冻胀 极强冻胀 hmax 0.38 z0 0.28 z0 0.15 z0 0.08 z0 0 注: z0——标准冻深(m)。季节性冻胀土分类见本规范附录表 H.0.2。 4 涵洞基础设置在季节性冻土地基上时,出入口和自两端洞口向内各 2~6m(或可采用不小 于 2m 的一段涵节长度)范围内涵身基底的埋置深度可按本条公式(4.1.1-1)计算确定。涵洞 中间部分的基础埋深,可根据地区经验确定。严寒地区,当涵洞中间部分基础的埋深与洞口埋 深相差较大时,其连接处应设置过渡段。冻结较深地区,也可采用将基底至冻结线处的地基土 换填为粗颗粒土(包括碎石土、砾砂、粗砂、中砂,但其中粉黏粒含量不应大于 15%,或粒径 小于 0.1mm 的颗粒不应大于 25%)的措施; 5 小桥涵基础,在无冲刷处(岩石地基除外),应在地面或河床底以下埋深不小于 1m; 如有冲刷,基底埋深应在局部冲刷线以下不小于 1m;如河床上有铺砌层时,基础底面宜设置 在铺砌层顶面以下不小于 1m; 6 非岩石河床墩台基底埋深安全值,可按表 4.1.4-6 确定。 表 4.1.1-6 基底埋深安全值(m) 总冲刷深度(m) 桥梁类别 0 5 10 15 20 大桥、中、小桥(不铺砌) 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 特大桥 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 注:⑴总冲刷深度为自河床面算起的河床自然演变冲刷、一般冲刷与局部冲刷深度之和; ⑵表列数值为墩台基底埋入总冲刷深度以下的最小值;若设计流量、水位和原始断面资料无适当把 握或河床演变不能获得准确资料时,其值宜适当加大; ⑶若桥位上下游有已建桥梁,应调查已建桥梁的特大洪水冲刷情况,新建桥墩台基础埋置深度不宜 小于已建桥梁的冲刷深度且酌加必要的安全值。 7 岩石河床墩台基底最小埋置深度可参考《公路工程水文勘测设计规范》(JTG C30—2002)

基础计算与地基处理 附录C确定。 8位于河槽的桥台,当其最大冲刷深度小于桥墩总冲刷深度时,桥台基底的埋深应与桥墩 基底相同:当桥台位于河滩时,对河槽摆动不稳定河流,桥台基底高程应与桥墩基底高程相同 在稳定河流上,桥台基底高程可按照桥台冲刷结果确定。 412墩台基础顶面标高宜根据桥位情况、施工难易,并考虑美观的整体协调进行确定。 4.2地基与基础计算 4.2】设计桥梁墩台基础时,应考虑在修建和使用期间可能发生的各项作用效应并对地基进行 验算。 当桥台台背填土的高度在5m以上时,应考虑台背填土对桥台基底或桩端平面处的附加竖 向压应力(参见本规范附录)。对软土或软弱地基,如相邻墩台的距离小于5m时,应考虑邻 近墩台对软土或软弱地基所引起的附加竖向压应力。 对于桥台基础,当台背地基填士较高且地基土质不良时,应验算桥台与路堤可能一起沿圆 弧面滑动的稳定性。 4.2.2基础底面岩士的承载力,当不考虑嵌固作用时,可按下列公式验算: 1当基底只承受轴心荷载时: pd (4.2.2-1) 式中p一基底平均压应力: N一由本规范第1.0.8条规定的作用短期效应组合作用下在基底产生的竖向力: 一基础底面面积: 注:拱桥在施工或临时受力阶段,承受单向推力时,不计算承受轴心荷载平均压应力。 2当基底单向偏心受压,承受竖向力N和弯矩M共同作用时,除满足第1款外,尚应符合 下列条件: s] (4.2.2-2) 式中px一基底最大压应力: M一由本规范第1.0.8条规定的作用短期效应组合产生于墩台的水平力和竖向力对 基底重心轴的弯矩: W一基础底面偏心方向边缘弹性抵抗矩。 3当基底双向偏心受压,承受竖向力N和绕x轴弯矩M与绕y轴弯矩M共同作用时,除 .20-

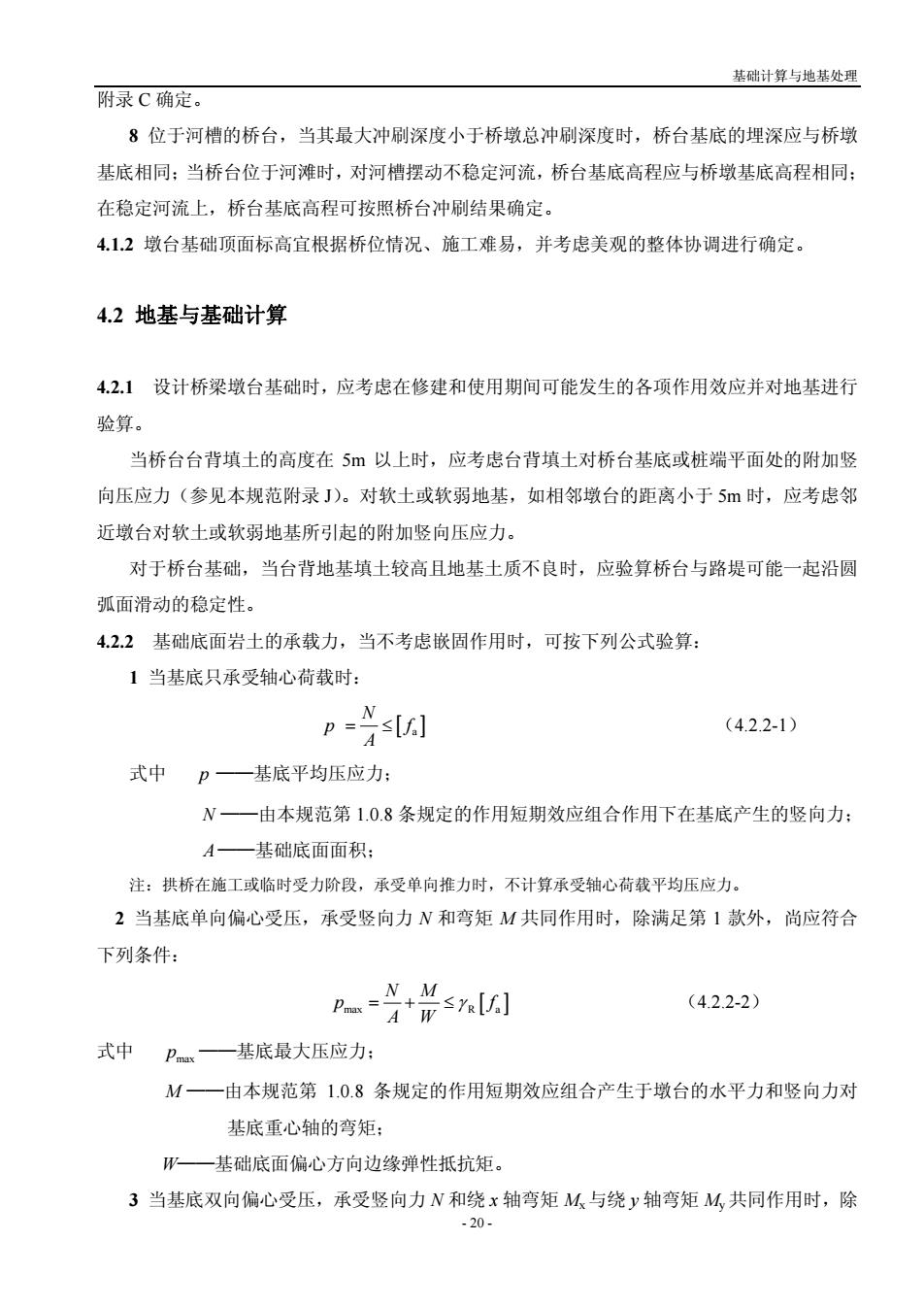

基础计算与地基处理 - 20 - 附录 C 确定。 8 位于河槽的桥台,当其最大冲刷深度小于桥墩总冲刷深度时,桥台基底的埋深应与桥墩 基底相同;当桥台位于河滩时,对河槽摆动不稳定河流,桥台基底高程应与桥墩基底高程相同; 在稳定河流上,桥台基底高程可按照桥台冲刷结果确定。 4.1.2 墩台基础顶面标高宜根据桥位情况、施工难易,并考虑美观的整体协调进行确定。 4.2 地基与基础计算 4.2.1 设计桥梁墩台基础时,应考虑在修建和使用期间可能发生的各项作用效应并对地基进行 验算。 当桥台台背填土的高度在 5m 以上时,应考虑台背填土对桥台基底或桩端平面处的附加竖 向压应力(参见本规范附录 J)。对软土或软弱地基,如相邻墩台的距离小于 5m 时,应考虑邻 近墩台对软土或软弱地基所引起的附加竖向压应力。 对于桥台基础,当台背地基填土较高且地基土质不良时,应验算桥台与路堤可能一起沿圆 弧面滑动的稳定性。 4.2.2 基础底面岩土的承载力,当不考虑嵌固作用时,可按下列公式验算: 1 当基底只承受轴心荷载时: [ ] a N p f A = ≤ (4.2.2-1) 式中 p ——基底平均压应力; N ——由本规范第 1.0.8 条规定的作用短期效应组合作用下在基底产生的竖向力; A——基础底面面积; 注:拱桥在施工或临时受力阶段,承受单向推力时,不计算承受轴心荷载平均压应力。 2 当基底单向偏心受压,承受竖向力 N 和弯矩 M 共同作用时,除满足第 1 款外,尚应符合 下列条件: max R a [ ] N M p f A W =+ ≤ γ (4.2.2-2) 式中 max p ——基底最大压应力; M ——由本规范第 1.0.8 条规定的作用短期效应组合产生于墩台的水平力和竖向力对 基底重心轴的弯矩; W——基础底面偏心方向边缘弹性抵抗矩。 3 当基底双向偏心受压,承受竖向力 N 和绕 x 轴弯矩 Mx 与绕 y 轴弯矩 My共同作用时,除

基础计算与地基处理 满足第1款外,尚应符合下列条件: (4.2.2-3) 式中M,、M,一作用于基底的水平力和竖向力绕x轴、y轴的对基底的弯矩 W、用一基础底面偏心方向边缘绕x轴、y轴弹性抵抗矩。 4.2.3当设置在基岩上的基底承受单向偏心荷载,其偏心距0超过核心半径时,可仅按受压区 计算基底最大压应力(不考虑基底承受拉力,见图42.3)。基底为矩形截面的最大压应力Pm按 下列公式计算: 2N 2N (4.2.3) 式中和图4.2.3中符号 b—一偏心方向基础底面的边长: a一垂直于b边基础底面的边长 d一N力作用点至基底受压边缘的距离: e 一N力作用点偏心距: b/2b/2 b/2,b/2 (b) 3d (a) 图4.2.3基岩上矩形截面基底单向偏心受压应力重分布图 (a)基础立面 (b)基础平面 4.2.4当设置在基岩上的墩台基底承受双向偏心压应力且按本规范公式(4.2.5-1)、(4.2.5-2)计 算的0/p>1.0(p为核心半径)时,可仅按受压区计算基底压应力(不考虑基底承受拉应力) 墩台基底最大压应力可按本规范附录K确定。岩石地基的承载力容许值,按本规范第3.32条、 第3.3.3条和第3.3.4条的规定采用。 .21-

基础计算与地基处理 - 21 - 满足第 1 款外,尚应符合下列条件: [ ] x y max R a x y N M M p f AW W =+ + ≤ γ (4.2.2-3) 式中 M x y 、 ——作用于基底的水平力和竖向力绕 M x 轴、y 轴的对基底的弯矩; W W x y 、 ——基础底面偏心方向边缘绕 x 轴、y 轴弹性抵抗矩。 4.2.3 当设置在基岩上的基底承受单向偏心荷载,其偏心距 e0 超过核心半径时,可仅按受压区 计算基底最大压应力(不考虑基底承受拉力,见图 4.2.3)。基底为矩形截面的最大压应力 max p 按 下列公式计算: max 0 2 2 3 3 2 N N p da b e a = = ⎛ ⎞ ⎜ ⎟ − ⎝ ⎠ (4.2.3) 式中和图 4.2.3 中符号 b ——偏心方向基础底面的边长; a ——垂直于 b 边基础底面的边长; d —— N 力作用点至基底受压边缘的距离; 0 e —— N 力作用点偏心距; 图 4.2.3 基岩上矩形截面基底单向偏心受压应力重分布图 (a)基础立面 (b)基础平面 4.2.4 当设置在基岩上的墩台基底承受双向偏心压应力且按本规范公式(4.2.5-1)、(4.2.5-2)计 算的 e0/ρ>1.0(ρ为核心半径)时,可仅按受压区计算基底压应力(不考虑基底承受拉应力), 墩台基底最大压应力可按本规范附录 K 确定。岩石地基的承载力容许值,按本规范第 3.3.2 条、 第 3.3.3 条和第 3.3.4 条的规定采用

基础计算与地基处理 4.2.5桥涵嫩台应验算作用于基底的合力偏心距。 1桥涵墩台基底的合力偏心距容许值[e应符合表4.2.5的规定。 表4.25墩台基底的合力偏心距容许值 作用情况 地基条件 合力偏心距 备注 墩台仅承受永久作用 桥e≤0.1p 拱桥、刚构桥墩台,其合力作 标准值效应组合 非岩石地基 用点应尽量保持在基底重心 桥台e≤0.75p 附近 嫩台承受作用标准 效应组合或偶然作用 非岩石地基 Iel≤p 拱桥单向推力嫩不受限制,且 (地展作用除外)标 较破碎极破碎岩石地基 [el≤l.2p 符合本规范表4.4.3规定的抗 准值效应组合 完整、较完整岩石地基 Iel≤1.5p 倾覆稳定系数 2基底以上外力作用点对基底重心轴的偏心距,按下列公式计算: (4.2.5-1) 式中 N、M一作用于基底的竖向力和所有外力(竖向力、水平力)对基底截面重心的弯矩。 3基底承受单向或双向偏心受压的ρ值可按下列公式计算: (4.2.5-2) 1-Psin4 N M.M P=. (4.2.5-3) 式中P一基底最小压应力,当负值时表示拉应力: e。一N作用点距截面重心的距离。 4.2.6在基础底面下或基桩桩端下有软土层或软弱地基时,应按下列公式验算软土层或软弱地 基的承载力: P.=n(h+=)+a(p-7:h)sy[] (426) 式中P,一软土层或软弱地基的压应力: h一基底或桩端处的埋置深度(m)。当基础受水流冲刷时,由一般冲刷线算起:当不 受水流冲刷时,由天然地面算起;如位于挖方内,则由开挖后地面算起: :一从基底或桩基桩端处到软土层或软弱地基项面的距离(m): 一深度(+z)范围内各土层的换算重度(kNm3): y,—深度h范围内各土层的换算重度(kN/m3): α一土中附加压应力系数,参见附录第M.0.1条 -22-

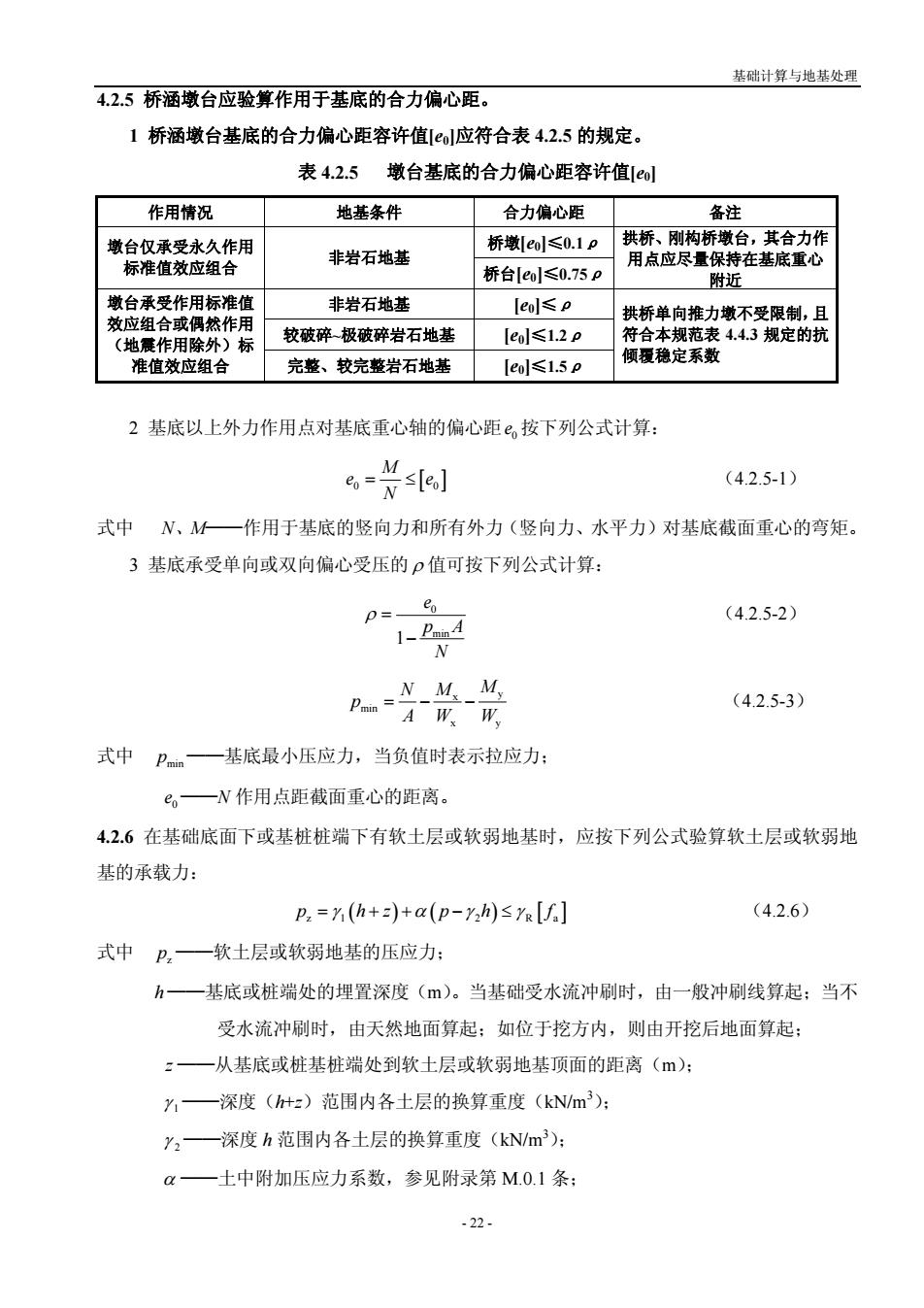

基础计算与地基处理 - 22 - 4.2.5 桥涵墩台应验算作用于基底的合力偏心距。 1 桥涵墩台基底的合力偏心距容许值[e0]应符合表 4.2.5 的规定。 表 4.2.5 墩台基底的合力偏心距容许值[e0] 作用情况 地基条件 合力偏心距 备注 墩台仅承受永久作用 桥墩[e0]≤0.1ρ 标准值效应组合 非岩石地基 桥台[e0]≤0.75ρ 拱桥、刚构桥墩台,其合力作 用点应尽量保持在基底重心 附近 非岩石地基 [e0]≤ρ 较破碎~极破碎岩石地基 [e0]≤1.2ρ 墩台承受作用标准值 效应组合或偶然作用 (地震作用除外)标 准值效应组合 完整、较完整岩石地基 [e0]≤1.5ρ 拱桥单向推力墩不受限制,且 符合本规范表 4.4.3 规定的抗 倾覆稳定系数 2 基底以上外力作用点对基底重心轴的偏心距 0 e 按下列公式计算: 0 0 [ ] M e e N = ≤ (4.2.5-1) 式中 N、M——作用于基底的竖向力和所有外力(竖向力、水平力)对基底截面重心的弯矩。 3 基底承受单向或双向偏心受压的 ρ 值可按下列公式计算: 0 min 1 e p A N ρ = − (4.2.5-2) x y min x y N M M p AW W =− − (4.2.5-3) 式中 min p ——基底最小压应力,当负值时表示拉应力; 0 e ——N 作用点距截面重心的距离。 4.2.6 在基础底面下或基桩桩端下有软土层或软弱地基时,应按下列公式验算软土层或软弱地 基的承载力: pz 1 2 Ra = ++ − ≤ γ αγ γ ( ) hz p h f ( ) [ ] (4.2.6) 式中 z p ——软土层或软弱地基的压应力; h ——基底或桩端处的埋置深度(m)。当基础受水流冲刷时,由一般冲刷线算起;当不 受水流冲刷时,由天然地面算起;如位于挖方内,则由开挖后地面算起; z ——从基底或桩基桩端处到软土层或软弱地基顶面的距离(m); 1 γ ——深度(h+z)范围内各土层的换算重度(kN/m3 ); 2 γ ——深度 h 范围内各土层的换算重度(kN/m3 ); α ——土中附加压应力系数,参见附录第 M.0.1 条;

基础计算与地基处理 D 基底压应力(kPa),当b>1时,p采用基底平均压应力:当b≤1时,p按基 底压应力图形采用距最大压应力点b/3-b4处的压应力(对于梯形图形前后端压 应力差值较大时,可采用上述4点处的压应力值:反之,则采用上述b3处压 应力值),以上b为矩形基底的宽度: []一软土层或软弱地基顶面土的承载力容许值(kPa),按本规范第3.3.5条或第3.34 条规定采用。 若下卧层为压缩性较大的厚层软黏土时,应验算沉降量。 4.2.7当墩台、桩基础位于冻胀土中时,应验算抗冻拔稳定性,计算方法可参照本规范附录L。 4.3基础沉降计算 4.3.1当墩台建筑在地质情况复杂、土质不均匀及承载力较差的地基上,以及相邻跨径差别悬 殊而需计算沉降差或跨线桥净高需预先考虑沉降量时,均应计算其沉降。 43.2沉降计算时传至基底的作用效应按本规范第1.0.9条规定执行。 4.3.3在本规范第1.0.9条规定的作用长期效应组合下墩台的沉降(mm),应符合下列规定: 1相邻墩台间不均匀沉降差值(不包括施工中的沉降),不应使桥面形成大于2%的附加纵 坡(折角)。 2外超静定结构桥梁墩台间不均匀沉降差值,还应满足结构的受力要求。 4.3.4墩台基础的最终沉降量,可按下列公式计算: =%=2(a-a (4.3.4-1) Po=p-yh (4.3.4-2) 式中s一地基最终沉降量(mm): s,一按分层总和法计算的地基沉降量(mm): 以,—一沉降计算经验系数,根据地区沉降观测资料及经验确定,缺少沉降观测资料及 经验数据时,可按本规范第43.5条确定: 一地基沉降计算深度范围内所划分的土层数(图4.3.4): P—对应于荷载长期效应组合时的基础底面处附加压应力(kPa: E。一基础底面下第1层土的压缩模量(MPa),应取土的“自重压应力”至“土的自 重压应力与附加压应力之和”的压应力段计算: -23-

基础计算与地基处理 - 23 - p ——基底压应力(kPa),当 z/b>1 时,p 采用基底平均压应力;当 z/b≤1 时,p 按基 底压应力图形采用距最大压应力点 b/3~b/4 处的压应力(对于梯形图形前后端压 应力差值较大时,可采用上述 b/4 点处的压应力值;反之,则采用上述 b/3 处压 应力值),以上 b 为矩形基底的宽度; [ fa ]——软土层或软弱地基顶面土的承载力容许值(kPa),按本规范第 3.3.5 条或第 3.3.4 条规定采用。 若下卧层为压缩性较大的厚层软黏土时,应验算沉降量。 4.2.7 当墩台、桩基础位于冻胀土中时,应验算抗冻拔稳定性,计算方法可参照本规范附录 L。 4.3 基础沉降计算 4.3.1 当墩台建筑在地质情况复杂、土质不均匀及承载力较差的地基上,以及相邻跨径差别悬 殊而需计算沉降差或跨线桥净高需预先考虑沉降量时,均应计算其沉降。 4.3.2 沉降计算时传至基底的作用效应按本规范第 1.0.9 条规定执行。 4.3.3 在本规范第 1.0.9 条规定的作用长期效应组合下墩台的沉降(mm),应符合下列规定: 1 相邻墩台间不均匀沉降差值(不包括施工中的沉降),不应使桥面形成大于 2‰的附加纵 坡(折角)。 2 外超静定结构桥梁墩台间不均匀沉降差值,还应满足结构的受力要求。 4.3.4 墩台基础的最终沉降量,可按下列公式计算: ( ) 0 s 0 s i i i1 i1 i 1 si n p ss zz E ψψ α α− − = == − ∑ (4.3.4-1) 0 p = −p hγ (4.3.4-2) 式中 s ——地基最终沉降量(mm); 0 s ——按分层总和法计算的地基沉降量(mm); ψ s ——沉降计算经验系数,根据地区沉降观测资料及经验确定,缺少沉降观测资料及 经验数据时,可按本规范第 4.3.5 条确定; n ——地基沉降计算深度范围内所划分的土层数(图 4.3.4); p0——对应于荷载长期效应组合时的基础底面处附加压应力(kPa); Esi ——基础底面下第 i 层土的压缩模量(MPa),应取土的“自重压应力”至“土的自 重压应力与附加压应力之和”的压应力段计算;