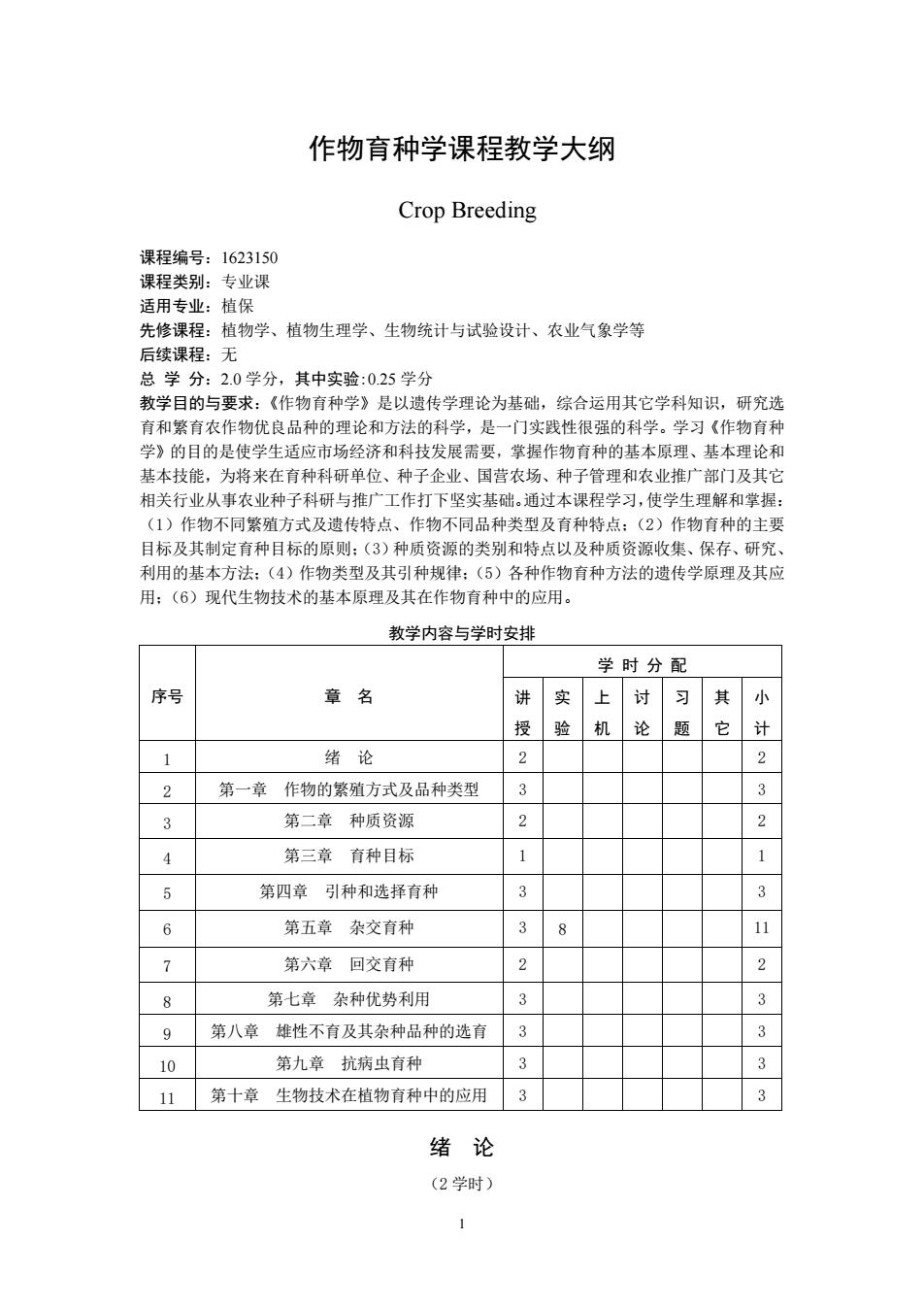

作物育种学课程教学大纲 Crop Breeding 课程编号:1623150 课程类别:专业课 适用专业:植保 先修课程:植物学、植物生理学、生物统计与试验设计、农业气象学等 后续课程:无 总学分:2.0学分,其中实验:025学分 教学目的与要求:《作物有种学》是以遗传学理论为基础,综合运用其它学科知识,研究选 有和繁有农作物优良品种的理论和方法的科学,是一门实践性很强的科学。学习《作物育种 学》的目的是使学生适应市场经济和科技发展需要,掌握作物育种的基本原理、基本理论和 基本技能,为将来在育种科研单位、种子企业、国营农场、种子管理和农业推广部门及其它 相关行业从事农业种 刮研 推产作打 下坚实基础。通过本课程学习,使学生理解 (①作物不同紧殖方式及传特点 物不同品种类 及有种特点:(2 作物有 种的 目标及其制定育种目标的原则:(3)种质资源的类别和特点以及种质资源收集、保存、研究 利用的基本方法:(4)作物类型及其引种规律:(⑤)各种作物育种方法的遗传学原理及其应 用:(6)现代生物技术的基本原理及其在作物育种中的应用。 教学内容与学时安排 学时分配 序号 章名 讲实 上 习其小 授验机论题它计 绪论 2 2 第一章作物的繁殖方式及品种类型 3 3 第二章种质资源 2 4 第三章有种目标 1 1 5 第四章引种和选择有种 3 3 6 第五章杂交育种 3 8 11 第六章回交育种 2 2 8 第七章杂种优势利用 3 9 第八章雄性不有及其杂种品种的选育 3 10 第九章抗病虫有种 11第十章 生物技术在植物育种中的应用 3 绪论 (2学时)

1 作物育种学课程教学大纲 Crop Breeding 课程编号:1623150 课程类别:专业课 适用专业:植保 先修课程:植物学、植物生理学、生物统计与试验设计、农业气象学等 后续课程:无 总 学 分:2.0 学分,其中实验:0.25 学分 教学目的与要求:《作物育种学》是以遗传学理论为基础,综合运用其它学科知识,研究选 育和繁育农作物优良品种的理论和方法的科学,是一门实践性很强的科学。学习《作物育种 学》的目的是使学生适应市场经济和科技发展需要,掌握作物育种的基本原理、基本理论和 基本技能,为将来在育种科研单位、种子企业、国营农场、种子管理和农业推广部门及其它 相关行业从事农业种子科研与推广工作打下坚实基础。通过本课程学习,使学生理解和掌握: (1)作物不同繁殖方式及遗传特点、作物不同品种类型及育种特点;(2)作物育种的主要 目标及其制定育种目标的原则;(3)种质资源的类别和特点以及种质资源收集、保存、研究、 利用的基本方法;(4)作物类型及其引种规律;(5)各种作物育种方法的遗传学原理及其应 用;(6)现代生物技术的基本原理及其在作物育种中的应用。 教学内容与学时安排 序号 章 名 学 时 分 配 讲 授 实 验 上 机 讨 论 习 题 其 它 小 计 1 绪 论 2 2 2 第一章 作物的繁殖方式及品种类型 3 3 3 第二章 种质资源 2 2 4 第三章 育种目标 1 1 5 第四章 引种和选择育种 3 3 6 第五章 杂交育种 3 8 11 7 第六章 回交育种 2 2 8 第七章 杂种优势利用 3 3 9 第八章 雄性不育及其杂种品种的选育 3 3 10 第九章 抗病虫育种 3 3 11 第十章 生物技术在植物育种中的应用 3 3 绪 论 (2 学时)

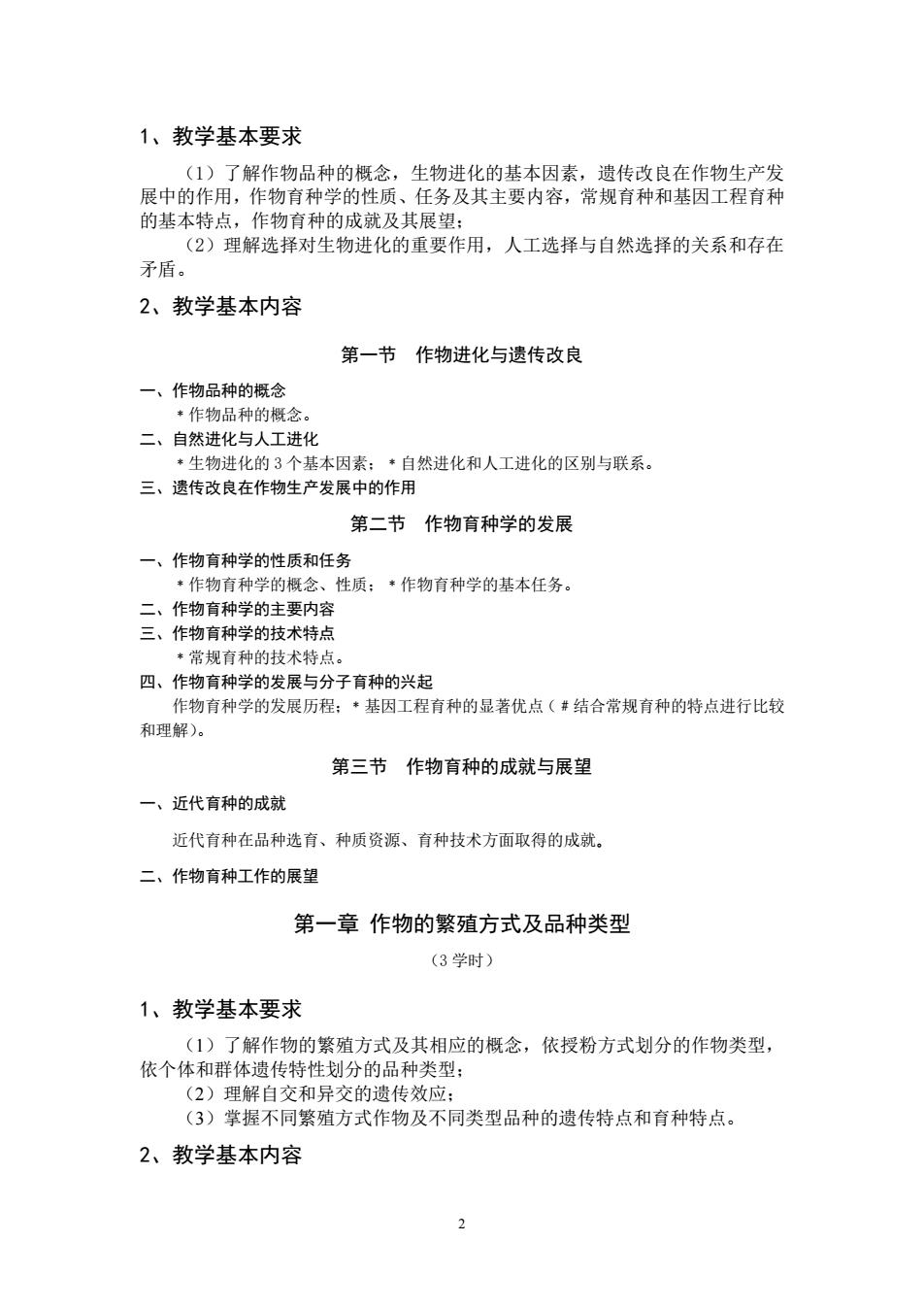

1、教学基本要求 (1)了解作物品种的概念,生物进化的基本因素,遗传改良在作物生产发 展中的作用,作物育种学的性质、任务及其主要内容,常规育种和基因工程育种 的基本特点,作物育种的成就及其展望: (2)理解选择对生物进化的重要作用,人工选择与自然选择的关系和存在 矛盾。 2、教学基本内容 第一节作物进化与遗传改良 一、作物品种的概念 幸作物品种的概今 二、自然进化与人工进化 生物进化的3个基本因素:·自然进化和人工进化的区别与联系 三、遗传改良在作物生产发展中的作用 第二节作物育种学的发展 一、作物育种学的性质和任务 物有种学的概念、性质:作物育种学的基本任务 二、作物育种学的主要内容 三、作物育种学的技术特点 幸常规有种的技术特点 四、作物育种学的发展与分子育种的兴起 作物有种学的发展历程:·基因工程有种的显著优点(结合常规有种的特点进行比较 和理解)。 第三节作物育种的成就与展望 一、近代育种的成就 近代有种在品种选育、种质资源、有种技术方面取得的成就。 二、作物育种工作的展望 第一章作物的繁殖方式及品种类型 (3学时) 1、教学基本要求 (1)了解作物的繁殖方式及其相应的概念,依授粉方式划分的作物类型, 依个体和群体遗传特性划分的品种类型: ( 理解自 交和异交的遗传效应 3)掌握不同繁殖方式作物及不同类型品种的遗传特点和育种特点。 2、教学基本内容 2

2 1、教学基本要求 (1)了解作物品种的概念,生物进化的基本因素,遗传改良在作物生产发 展中的作用,作物育种学的性质、任务及其主要内容,常规育种和基因工程育种 的基本特点,作物育种的成就及其展望; (2)理解选择对生物进化的重要作用,人工选择与自然选择的关系和存在 矛盾。 2、教学基本内容 第一节 作物进化与遗传改良 一、作物品种的概念 ﹡作物品种的概念。 二、自然进化与人工进化 ﹡生物进化的 3 个基本因素;﹡自然进化和人工进化的区别与联系。 三、遗传改良在作物生产发展中的作用 第二节 作物育种学的发展 一、作物育种学的性质和任务 ﹡作物育种学的概念、性质;﹡作物育种学的基本任务。 二、作物育种学的主要内容 三、作物育种学的技术特点 ﹡常规育种的技术特点。 四、作物育种学的发展与分子育种的兴起 作物育种学的发展历程;﹡基因工程育种的显著优点(﹟结合常规育种的特点进行比较 和理解)。 第三节 作物育种的成就与展望 一、近代育种的成就 近代育种在品种选育、种质资源、育种技术方面取得的成就。 二、作物育种工作的展望 第一章 作物的繁殖方式及品种类型 (3 学时) 1、教学基本要求 (1)了解作物的繁殖方式及其相应的概念,依授粉方式划分的作物类型, 依个体和群体遗传特性划分的品种类型; (2)理解自交和异交的遗传效应; (3)掌握不同繁殖方式作物及不同类型品种的遗传特点和育种特点。 2、教学基本内容

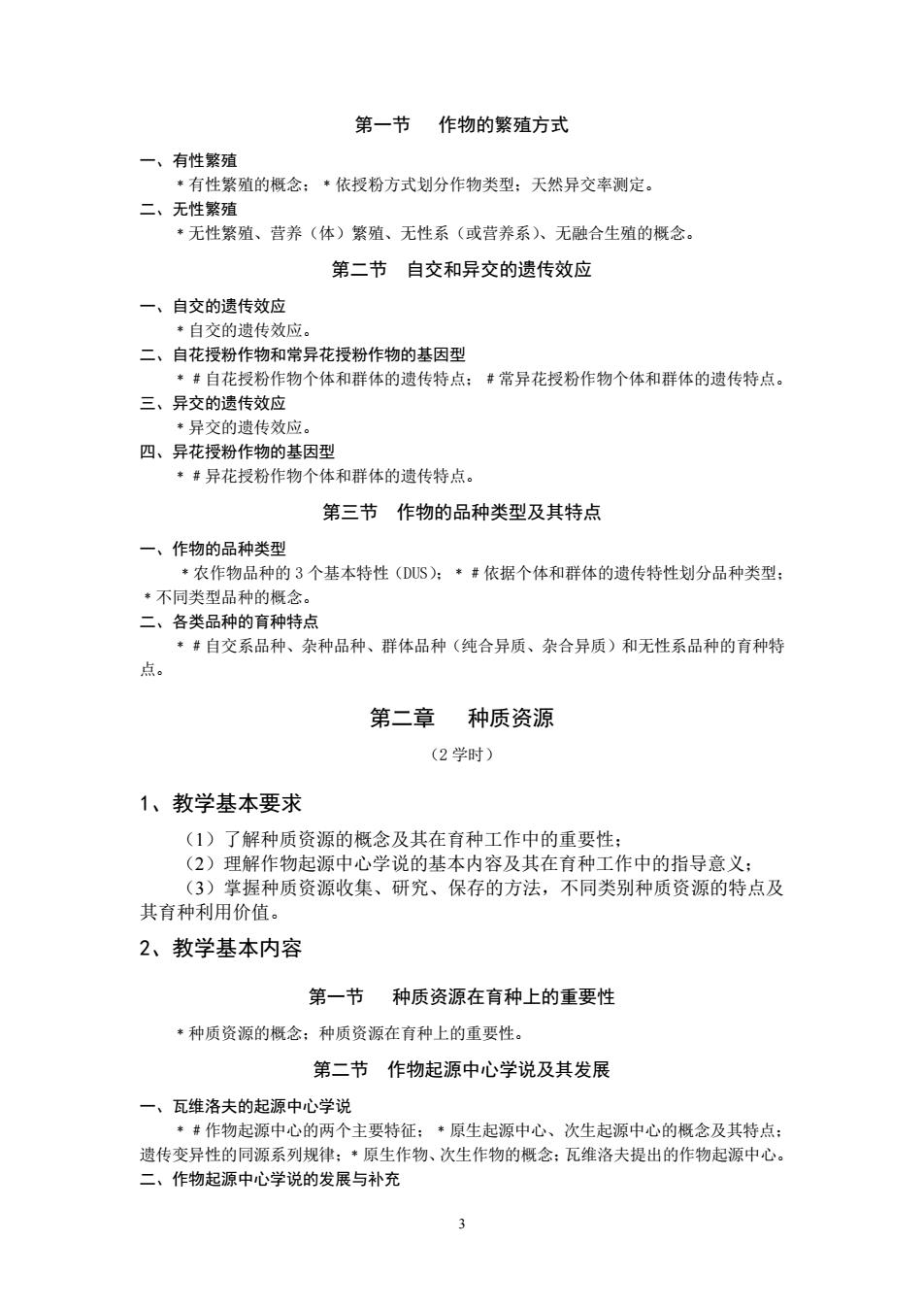

第一节作物的繁殖方式 一、有性繁殖 *有性繁殖的概念:*依授粉方式划分作物类型:天然异交率测定。 二、无性繁殖 ·无性繁殖、营养(体)繁殖、无性系(或营养系)、无融合生殖的概念。 第二节自交和异交的遗传效应 一、自交的遗传效应 *自交的遗传效应 二、自花授粉作物和常异花授粉作物的基因型 ·兼自花授粉作物个体和群体的遗传特点:#常异花授粉作物个体和群体的遗传特点。 三、异交的遗传效应 异交的遗传效应 四、异花授粉作物的基因型 ·#异花授粉作物个体和群体的遗传特点。 第三节作物的品种类型及其特点 一、作物的品种类型 农作物品种的3个基本特性(DS):依据个体和群体的遗传特性划分品种类型: ·不同类型品种的概念 二、各类品种的育种特点 *#自交系品种、杂种品种、群体品种(纯合异质、杂合异质)和无性系品种的有种特 点。 第二章种质资源 (2学时) 1、教学基本要求 (1)了解种质资源的概念及其在育种工作中的重要性: (2)理解作物起源中心学说的基本内容及其在育种工作中的指导意义: (3)掌握种质资源收集、研究、保存的方法,不同类别种质资源的特点及 其育种利用价值。 2、教学基本内容 第一节种质资源在育种上的重要性 幸种质资源的概念:种质资源在有种上的重要性。 第二节作物起源中心学说及其发展 一、瓦维洛夫的起源中心学说 ·#作物起源中心的两个主要特征:*原生起源中心、次生起源中心的概念及其特点: 遗传变异性的同源系列规律:·原生作物、次生作物的概念:瓦维洛夫提出的作物起源中心。 二、作物起源中心学说的发展与补充

3 第一节 作物的繁殖方式 一、有性繁殖 ﹡有性繁殖的概念;﹡依授粉方式划分作物类型;天然异交率测定。 二、无性繁殖 ﹡无性繁殖、营养(体)繁殖、无性系(或营养系)、无融合生殖的概念。 第二节 自交和异交的遗传效应 一、自交的遗传效应 ﹡自交的遗传效应。 二、自花授粉作物和常异花授粉作物的基因型 ﹡﹟自花授粉作物个体和群体的遗传特点;﹟常异花授粉作物个体和群体的遗传特点。 三、异交的遗传效应 ﹡异交的遗传效应。 四、异花授粉作物的基因型 ﹡﹟异花授粉作物个体和群体的遗传特点。 第三节 作物的品种类型及其特点 一、作物的品种类型 ﹡农作物品种的 3 个基本特性(DUS);﹡﹟依据个体和群体的遗传特性划分品种类型; ﹡不同类型品种的概念。 二、各类品种的育种特点 ﹡﹟自交系品种、杂种品种、群体品种(纯合异质、杂合异质)和无性系品种的育种特 点。 第二章 种质资源 (2 学时) 1、教学基本要求 (1)了解种质资源的概念及其在育种工作中的重要性; (2)理解作物起源中心学说的基本内容及其在育种工作中的指导意义; (3)掌握种质资源收集、研究、保存的方法,不同类别种质资源的特点及 其育种利用价值。 2、教学基本内容 第一节 种质资源在育种上的重要性 ﹡种质资源的概念;种质资源在育种上的重要性。 第二节 作物起源中心学说及其发展 一、瓦维洛夫的起源中心学说 ﹡﹟作物起源中心的两个主要特征;﹡原生起源中心、次生起源中心的概念及其特点; 遗传变异性的同源系列规律;﹡原生作物、次生作物的概念;瓦维洛夫提出的作物起源中心。 二、作物起源中心学说的发展与补充

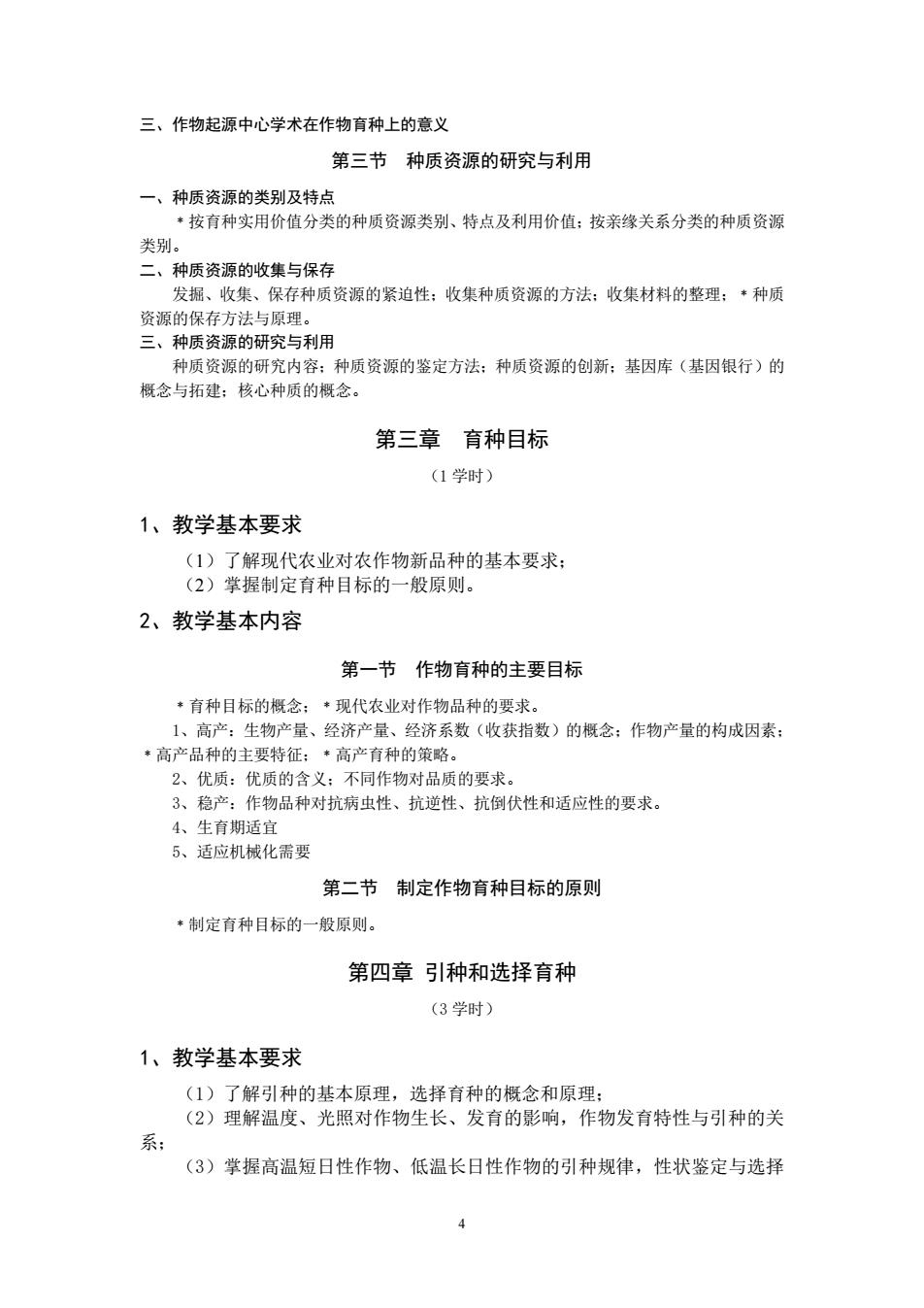

三、作物起源中心学术在作物育种上的意义 第三节种质资源的研究与利用 一、种质资源的类别及特点 ·按育种实用价值分类的种质资源类别、特点及利用价值:按亲缘关系分类的种质资源 类别。 二、种质资源的收集与保存 发掘、收集、保存种质资源的紧迫性:收集种质资源的方法:收集材料的整理:·种质 资源的保存方法与原理 三、种质资源的研究与利用 种质资源的研究内容:种质资源的鉴定方法:种质资源的创新:基因库(基因银行)的 概念与拓建:核心种质的概念。 第三章育种目标 (1学时) 1、教学基本要求 (1)了解现代农业对农作物新品种的基本要求 (2)掌握制定育种目标的一般原则。 2、教学基本内容 第一节作物育种的主要目标 ·有种目标的概念:·现代农业对作物品种的要求 1、高产:生物产量、经济产量、经济系数(收获指数)的概念:作物产量的构成因素: *高产品种的主要特征:◆高产育种的策略。 2、优质:优质的含义:不同作物对品质的要求。 3、稳产:作物品种对抗病虫性、抗逆性、抗倒伏性和活应性的要求: 有期适宜 5、适应机械化需要 第二节制定作物育种目标的原则 *制定育种目标的一般原则 第四章引种和选择育种 (3学时) 1、教学基本要求 (1)了解引种的基本原理,选择育种的概念和原理 (2)理解温度、光照对作物生长、发育的影响,作物发育特性与引种的关 系: (3)掌握高温短日性作物、低温长日性作物的引种规律,性状鉴定与选择

4 三、作物起源中心学术在作物育种上的意义 第三节 种质资源的研究与利用 一、种质资源的类别及特点 ﹡按育种实用价值分类的种质资源类别、特点及利用价值;按亲缘关系分类的种质资源 类别。 二、种质资源的收集与保存 发掘、收集、保存种质资源的紧迫性;收集种质资源的方法;收集材料的整理;﹡种质 资源的保存方法与原理。 三、种质资源的研究与利用 种质资源的研究内容;种质资源的鉴定方法;种质资源的创新;基因库(基因银行)的 概念与拓建;核心种质的概念。 第三章 育种目标 (1 学时) 1、教学基本要求 (1)了解现代农业对农作物新品种的基本要求; (2)掌握制定育种目标的一般原则。 2、教学基本内容 第一节 作物育种的主要目标 ﹡育种目标的概念;﹡现代农业对作物品种的要求。 1、高产:生物产量、经济产量、经济系数(收获指数)的概念;作物产量的构成因素; ﹡高产品种的主要特征;﹡高产育种的策略。 2、优质:优质的含义;不同作物对品质的要求。 3、稳产:作物品种对抗病虫性、抗逆性、抗倒伏性和适应性的要求。 4、生育期适宜 5、适应机械化需要 第二节 制定作物育种目标的原则 ﹡制定育种目标的一般原则。 第四章 引种和选择育种 (3 学时) 1、教学基本要求 (1)了解引种的基本原理,选择育种的概念和原理; (2)理解温度、光照对作物生长、发育的影响,作物发育特性与引种的关 系; (3)掌握高温短日性作物、低温长日性作物的引种规律,性状鉴定与选择

的方法及选择育种的基本程序。 2、教学基本内容 第一节引种 一、引种的意义 *引种的概念:引种的意义。 二、引种的基本原理 1、作物的生态环境和生态类型:·生态因素、生态环境、生态地区、生态适应性、生 态类型的概念。 2、作物的发有特性:幸#温度、光照对作物生长、发有的影响:幸#作物的感温性、 感光性和基本营养生长性:·长日照作物、短日照作物和中间型作物。 3、引种的气候相似性原理:*气候相似论:··不同纬度、海拔因温度、光照的变化 对作物生长发育的影响, 三、影响引种成功的因素 *气候因素(包括温度、光照的变化):*品种因素(作物对温度、光照的反应):其它 环境因素(栽培水平、耕作制度、土壤情况)。 四、作物的不同类型引种后的生长变化规律 ,高温短日性作物、 低温长日性作物的引种规律 五、引种的基本步骤 ·引种的基本步强 第二节选择育种 一、选择育种的基本原理 选择有种的概念:纯系学说:·作物品种自然变异的原因。 二、性状鉴定与选择 ·单株选择和混合选择:·鉴定的基本方法。 三、选择育种的程序 *纯系有种(系统育种)的概念和程序:混合选择有种程序:集团混合选择有种程序: 改良混合选择育种程序。 第五章杂交育种 (11学时,其中实验8学时) 1、教学基本要求 (1)了解杂交育种的遗传学原理,亲本选配原则、杂交方式、杂种后代的 选择方法,杂交育种各试验圃的工作内容: (2)理解性状的遗传力和世代选择的关系,根据单株和系统(株系)进行 选择的差异: (3)掌握杂交育种的基本程序和关键技术 2、教学基本内容 第一节杂交育种的意义

5 的方法及选择育种的基本程序。 2、教学基本内容 第一节 引种 一、引种的意义 ﹡引种的概念;引种的意义。 二、引种的基本原理 1、作物的生态环境和生态类型:﹡生态因素、生态环境、生态地区、生态适应性、生 态类型的概念。 2、作物的发育特性:﹡﹟温度、光照对作物生长、发育的影响;﹡﹟作物的感温性、 感光性和基本营养生长性;﹡长日照作物、短日照作物和中间型作物。 3、引种的气候相似性原理:﹡气候相似论;﹡﹟不同纬度、海拔因温度、光照的变化 对作物生长发育的影响。 三、影响引种成功的因素 ﹡气候因素(包括温度、光照的变化);﹡品种因素(作物对温度、光照的反应);其它 环境因素(栽培水平、耕作制度、土壤情况)。 四、作物的不同类型引种后的生长变化规律 ﹡﹟高温短日性作物、低温长日性作物的引种规律。 五、引种的基本步骤 ﹡引种的基本步骤 第二节 选择育种 一、选择育种的基本原理 ﹡选择育种的概念;﹡纯系学说;﹡作物品种自然变异的原因。 二、性状鉴定与选择 ﹡单株选择和混合选择;﹡鉴定的基本方法。 三、选择育种的程序 ﹡纯系育种(系统育种)的概念和程序;混合选择育种程序;集团混合选择育种程序; 改良混合选择育种程序。 第五章 杂交育种 (11 学时,其中实验 8 学时) 1、教学基本要求 (1)了解杂交育种的遗传学原理,亲本选配原则、杂交方式、杂种后代的 选择方法,杂交育种各试验圃的工作内容; (2)理解性状的遗传力和世代选择的关系,根据单株和系统(株系)进行 选择的差异; (3)掌握杂交育种的基本程序和关键技术。 2、教学基本内容 第一节 杂交育种的意义