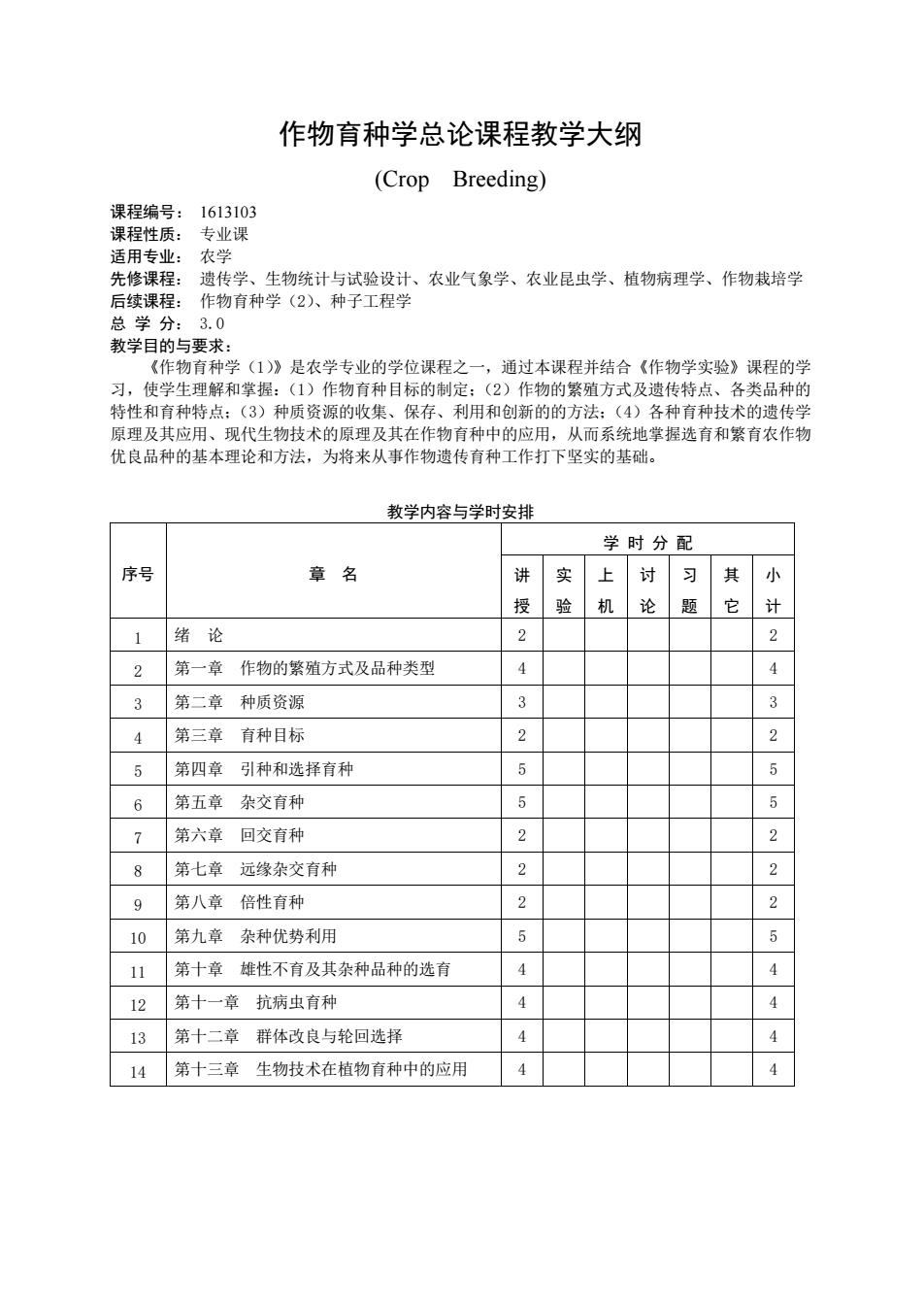

作物育种学总论课程教学大纲 (Crop Breeding) 课程编号:1613103 课程性质:专业课 适用专业:农学 先修课程:遗传学、生物统计与试验设计、农业气象学、农业昆虫学、植物病理学、作物栽培学 后续课程:作物育种学(2)、种子工程学 总学分:3.0 教学目的与要求: 《作物育种学(1)》是农学专业的学位课程之一,通过本课程并结合《作物学实验》课程的学 习,使学生理解和掌握:(1)作物有种目标的制定:(2)作物的繁殖方式及遗传特点、各类品种的 特性和有种特点:(3)种质资源的收集、保存、利用和创新的的方法:(4)各种有种技术的遗传学 原理及其应用、现代生物技术的原理及其在作物有种中的应用,从而系统地掌握选有和繁有农作物 优良品种的基本理论和方法,为将来从事作物遗传育种工作打下坚实的基础。 教学内容与学时安排 学时分配 序号 章名 实 上讨习其小 授 验 机 论 它计 1 绪论 2 2 2 第一章作物的繁殖方式及品种类型 4 4 3 第二章种质资源 3 3 4 第三章有种目标 2 2 5 第四章引种和选择有种 5 5 6 第五章杂交有种 5 5 7 第六章回交育种 2 2 8 第七章远缘杂交育种 2 2 9 第八章倍性有种 2 10 第九意杂种优势利用 5 5 11第十章雄性不育及其杂种品种的选育 4 4 12第十一章抗病虫育种 4 4 13第十二章群体改良与轮回选择 4 4 14第十三章生物技术在植物育种中的应用 4 4

作物育种学总论课程教学大纲 (Crop Breeding) 课程编号: 1613103 课程性质: 专业课 适用专业: 农学 先修课程: 遗传学、生物统计与试验设计、农业气象学、农业昆虫学、植物病理学、作物栽培学 后续课程: 作物育种学(2)、种子工程学 总 学 分: 3.0 教学目的与要求: 《作物育种学(1)》是农学专业的学位课程之一,通过本课程并结合《作物学实验》课程的学 习,使学生理解和掌握:(1)作物育种目标的制定;(2)作物的繁殖方式及遗传特点、各类品种的 特性和育种特点;(3)种质资源的收集、保存、利用和创新的的方法;(4)各种育种技术的遗传学 原理及其应用、现代生物技术的原理及其在作物育种中的应用,从而系统地掌握选育和繁育农作物 优良品种的基本理论和方法,为将来从事作物遗传育种工作打下坚实的基础。 教学内容与学时安排 序号 章 名 学 时 分 配 讲 授 实 验 上 机 讨 论 习 题 其 它 小 计 1 绪 论 2 2 2 第一章 作物的繁殖方式及品种类型 4 4 3 第二章 种质资源 3 3 4 第三章 育种目标 2 2 5 第四章 引种和选择育种 5 5 6 第五章 杂交育种 5 5 7 第六章 回交育种 2 2 8 第七章 远缘杂交育种 2 2 9 第八章 倍性育种 2 2 10 第九章 杂种优势利用 5 5 11 第十章 雄性不育及其杂种品种的选育 4 4 12 第十一章 抗病虫育种 4 4 13 第十二章 群体改良与轮回选择 4 4 14 第十三章 生物技术在植物育种中的应用 4 4

绪论(2学时) 1、教学的基本要求 (1)了解遗传改良、作物育种对农业生产的作用、意义: (2)作物育种学的性质、任务、内容:作物育种学的发展: (3)理解品种的概念、优良品种的作用:国内外作物育种的成就及动向。 2、教学基本内容 第一节作物进化与遗传改良 一、*作物品种的概念 二、自然进化与人工进化 自然进化的三个因素、自然进化与人工进化的区别、联系: 三、遗传改良在作物生产发展中的作用 第二节作物育种学的发展 一、作物育种学的性质和任务 作物育种学的性质、作物育种学的任务: 二、作物育种学的主要内容 三、#作物育种学的技术特点 常规有种的技术特点。 四、作物育种学的发展与分子音种的兴起 作物育种学的发展、分子有种的兴起、分子有种的三大优点。 第三节作物育种的成就与展望 一、近代育种的成就 新品种的选育和推广、种质资源的收集、保存和创新、育种新方法和技术的研究及利用、目标 性状的选育。 二、作物育种工作的展望 第一章作物的繁殖方式及品种类型(4学时) 1、教学的基本要求 (1)了解作物的花器构造、开花习性、繁殖方式及其不同类型作物特点: (2)理解自交与异交的遗传效应: (3)掌握不同繁殖方式作物以及不同类型品种的群体与个体性状遗传的特点及 其与育种方法的关系。 2、教学基本内容

绪论(2 学时) 1、教学的基本要求 (1)了解遗传改良、作物育种对农业生产的作用、意义; (2)作物育种学的性质、任务、内容;作物育种学的发展; (3)理解品种的概念、优良品种的作用;国内外作物育种的成就及动向。 2、教学基本内容 第一节 作物进化与遗传改良 一、*作物品种的概念 二、自然进化与人工进化 自然进化的三个因素、自然进化与人工进化的区别、联系; 三、遗传改良在作物生产发展中的作用 第二节 作物育种学的发展 一、*作物育种学的性质和任务 作物育种学的性质、作物育种学的任务; 二、作物育种学的主要内容 三、#作物育种学的技术特点 常规育种的技术特点。 四、作物育种学的发展与分子育种的兴起 作物育种学的发展、分子育种的兴起、分子育种的三大优点。 第三节 作物育种的成就与展望 一、近代育种的成就 新品种的选育和推广、种质资源的收集、保存和创新、育种新方法和技术的研究及利用、目标 性状的选育。 二、作物育种工作的展望 第一章 作物的繁殖方式及品种类型(4 学时) 1、教学的基本要求 (1)了解作物的花器构造、开花习性、繁殖方式及其不同类型作物特点; (2)理解自交与异交的遗传效应; (3)掌握不同繁殖方式作物以及不同类型品种的群体与个体性状遗传的特点及 其与育种方法的关系。 2、教学基本内容

第一节作物的繁殖方式 一、有性繁殖 *有性繁殖的概念、自花授粉作物、常异花授粉和异花授粉在花器构造、开花习性等方面的差异: *有性繁殖的主要授粉方式:作物自然异交率的测定:*雄性不有性和自交不亲和及其在有种中的利 用价值。 二、无性繁殖 *无性繁殖及无性系的概念及特点:营养体繁殖、无融合生殖、无孢子生殖、二倍体孢子生殖、 不定胚生殖、孤雌生殖、*孤雄生殖。 第二节自交和异交的遗传效应 一、*自交的遗传效应 1、自交使纯合基因型保持不变: 2、自交引起的杂合基因型的后代性状发生分离: 3、自交引起杂合共同型的后代生活力衰退。 二、自花授粉作物和常异花授粉作物的基因型 *#自花授粉作物群体和个体的遗传特点:常异花授粉作物群体和个体的遗传特点。 三、异交的遗传效应 1、异交形成杂合基因型: 2、异交增强后代的生活力。 四、异花授粉作物的基因型 *#异花授粉作物群体和个体的遗传特点。 第三节作物的品质类型及其特点 一、*作物品种的类型 作物品种必须具备的三个特性:特异性、一致性和稳定性:自交系品种、杂交种品种、群体品 种、无性系品种的概念、#各类品种群体和个体的遗传特点及其在生产上的利用价值。 二、*#各类品种的育种特点 自交系品种的育种特点:杂交种品种的有种特点:群体品种的育种特点:无性系品种的育种特 点。 第二章种质资源(3学时) 1、教学的基本要求 (1)了解种质资源的重要意义: (2)理解作物起源中心学说的内容及对育种工作的指导意义: (3)掌握种质资源的搜集、研究、保存方法,不同类别种质资源的特点及其在 育种上的利用价值。 2、教学基本内容 第一节种质资源在育种上的重要性

第一节 作物的繁殖方式 一、有性繁殖 *有性繁殖的概念、自花授粉作物、常异花授粉和异花授粉在花器构造、开花习性等方面的差异; *有性繁殖的主要授粉方式;作物自然异交率的测定;*雄性不育性和自交不亲和及其在育种中的利 用价值。 二、无性繁殖 *无性繁殖及无性系的概念及特点;营养体繁殖、无融合生殖、无孢子生殖、二倍体孢子生殖、 不定胚生殖、*孤雌生殖、*孤雄生殖。 第二节 自交和异交的遗传效应 一、*自交的遗传效应 1、自交使纯合基因型保持不变; 2、自交引起的杂合基因型的后代性状发生分离; 3、自交引起杂合共同型的后代生活力衰退。 二、自花授粉作物和常异花授粉作物的基因型 *#自花授粉作物群体和个体的遗传特点;常异花授粉作物群体和个体的遗传特点。 三、*异交的遗传效应 1、异交形成杂合基因型; 2、异交增强后代的生活力。 四、异花授粉作物的基因型 *#异花授粉作物群体和个体的遗传特点。 第三节 作物的品质类型及其特点 一、*作物品种的类型 作物品种必须具备的三个特性:特异性、一致性和稳定性;自交系品种、杂交种品种、群体品 种、无性系品种的概念、#各类品种群体和个体的遗传特点及其在生产上的利用价值。 二、*#各类品种的育种特点 自交系品种的育种特点;杂交种品种的育种特点;群体品种的育种特点;无性系品种的育种特 点。 第二章 种质资源(3 学时) 1、教学的基本要求 (1)了解种质资源的重要意义; (2)理解作物起源中心学说的内容及对育种工作的指导意义; (3)掌握种质资源的搜集、研究、保存方法,不同类别种质资源的特点及其在 育种上的利用价值。 2、教学基本内容 第一节 种质资源在育种上的重要性

种质资源的概念:种质资源的重要性 第二节作物起源中心学说及其发展 一、瓦维洛夫的起源中心学说 ·瓦维洛夫作物起源中心学说主要内容:作物起源中心的两个特点、原生中心和次生中心、原生 作物和次生作物的概念、遗传变异性的同源系列规律:瓦维洛夫提出的作物起源中心。 二、作物起源中心学说的发展与补充 不同学者提出的栽培作物起源或类型形成中心。 三、*瓦维洛夫作物起源中心学说在作物育种上的意义 第三节种质资源的研究与利用 一、种质资源的类别及特点 *#按育种实用价值和按亲缘关系对种质资源的分类:各类种质资源在育种上的利用价值。 二、种质资源的搜集和整理 广泛发掘、收集和保存种质资源的必要性和迫切性、收集种质资源的方法、收集材料的整理。 三、种质资源的保存 种质资源保存的范围、*种质资源保存的原理和方法。 四、种质资源的研究利用 种质资源的鉴定和创新:基因库(基因银行)的概念、核心种质的概念 第三章育种目标(2学时) 1、教学的基本要求 了解现代农业对优良品种的要求:掌握制定育种目标的原则和方法以及作物育种 的主要目标性状。 2、教学基本内容 第一节作物育种的主要目标 育种目标的概念:现代农业对作物品种的要求:高产、稳产、优质、适应机械化。 一、高产 产量的形成:生物学产量和经济产量、高产品种的重要特征和特性、作物产量的构成因素:* 株型及理想株型的概念、高光效育种的概念。 二、优质 优质的含义、对各类作物的品质要求。 三、稳产 稳产的概念、稳产的具体表现:抗病虫性、抗早耐瘠性、抗倒伏性、适应性。 四、生育期适宜 五、适应机械化需要 第二节制定作物育种目标的原则 一、国民经济的需要和生产发展的前景 二、当地现有品种有待提高和改进的主要性状 三、育种目标的具体化和可行性 四、品种的合理搭配

种质资源的概念;种质资源的重要性 第二节 作物起源中心学说及其发展 一、瓦维洛夫的起源中心学说 *瓦维洛夫作物起源中心学说主要内容:作物起源中心的两个特点、原生中心和次生中心、原生 作物和次生作物的概念、遗传变异性的同源系列规律;瓦维洛夫提出的作物起源中心。 二、作物起源中心学说的发展与补充 不同学者提出的栽培作物起源或类型形成中心。 三、*瓦维洛夫作物起源中心学说在作物育种上的意义 第三节 种质资源的研究与利用 一、种质资源的类别及特点 *#按育种实用价值和按亲缘关系对种质资源的分类;各类种质资源在育种上的利用价值。 二、种质资源的搜集和整理 广泛发掘、收集和保存种质资源的必要性和迫切性、收集种质资源的方法、收集材料的整理。 三、种质资源的保存 种质资源保存的范围、*种质资源保存的原理和方法。 四、种质资源的研究利用 种质资源的鉴定和创新;基因库(基因银行)的概念、核心种质的概念。 第三章 育种目标(2 学时) 1、教学的基本要求 了解现代农业对优良品种的要求;掌握制定育种目标的原则和方法以及作物育种 的主要目标性状。 2、教学基本内容 第一节 作物育种的主要目标 育种目标的概念;现代农业对作物品种的要求:高产、稳产、优质、适应机械化。 一、高产 产量的形成:生物学产量和经济产量、高产品种的重要特征和特性、作物产量的构成因素;* 株型及理想株型的概念、高光效育种的概念。 二、优质 优质的含义、对各类作物的品质要求。 三、稳产 稳产的概念、稳产的具体表现:抗病虫性、抗旱耐瘠性、抗倒伏性、适应性。 四、生育期适宜 五、适应机械化需要 第二节 *制定作物育种目标的原则 一、国民经济的需要和生产发展的前景 二、当地现有品种有待提高和改进的主要性状 三、育种目标的具体化和可行性 四、品种的合理搭配

第四章引种和选择育种(5学时) 1、教学的基本要求 (1)理解引种的原理,堂握作物的引种的规律: (2)理解作物品种群体中的变异规律及其在育种中的作用: (3)掌握性状鉴定和选择的方法以及选择育种理论和方法。 2、教学基本内容 第一节引种 一、引种的意义 二、引种的基本原理 1、作物的生态环境和生态类型:生态因素、生态环境、生态适应、生态地区、生态类型、作 物的生有特性的概念:作物的发有特性:①长日照作物:②短日照作物:③中间型作物。 2、*引种的气候相似性原理:气候相似论、温度、光照、纬度、海拔对引种的影响: 三、影响引种成功的其它因素 栽培水平、耕作制度、土壤情况对引种的影响: 四、作物的不同类型引种以后的生长变化规律 1、低温长日照作物的引种规律: 2、温短日性作物的引种规律。 五、引种的基本步骤 1、引种计划的制定和引种材料的收集: 2、引种材料的检疫: 3、引种材料的试验鉴定和评价:(1)观察试验:(2)品种比较试验和区域试验:(3)栽培试验: 4、引种与繁殖相结合。 第二节选择育种 一、选择育种的基本原理 *选择有种的概念、选择有种的意义: 1、选择有种的理论基础 作物品种自然变异的现象、纯系学说的主要论点: 2、作物品种自然变异的原因:自然变异在育种上的利用。 二、性状的鉴定与选择 1、种选择的基本方法:(1)混合选择法:(2)单株选择法: 2、*鉴定的作用和方法:(1)直接鉴定和间接鉴定:(2)田间鉴定与室内鉴定:(3)自然鉴定 和诱发鉴定:(4)当地鉴定与异地鉴定: 三、选择育种的程序 1、#钟系有种程序! 2、混合选择有种程序: 3、集团混合选择育种程序: 4、改良混合选择有种。 第五章杂交育种(5学时)

第四章 引种和选择育种(5 学时) 1、教学的基本要求 (1)理解引种的原理,掌握作物的引种的规律; (2)理解作物品种群体中的变异规律及其在育种中的作用; (3)掌握性状鉴定和选择的方法以及选择育种理论和方法。 2、教学基本内容 第一节 引种 一、引种的意义 二、引种的基本原理 1、*作物的生态环境和生态类型:生态因素、生态环境、生态适应、生态地区、生态类型、作 物的生育特性的概念;作物的发育特性:①长日照作物;②短日照作物;③中间型作物。 2、*引种的气候相似性原理;气候相似论、温度、光照、纬度、海拔对引种的影响; 三、影响引种成功的其它因素 栽培水平、耕作制度、土壤情况对引种的影响; 四、作物的不同类型引种以后的生长变化规律 1、低温长日照作物的引种规律; 2、温短日性作物的引种规律。 五、引种的基本步骤 1、引种计划的制定和引种材料的收集; 2、引种材料的检疫; 3、引种材料的试验鉴定和评价:(1)观察试验;(2)品种比较试验和区域试验;(3)栽培试验; 4、引种与繁殖相结合。 第二节 选择育种 一、*选择育种的基本原理 *选择育种的概念、选择育种的意义; 1、选择育种的理论基础 作物品种自然变异的现象、纯系学说的主要论点; 2、作物品种自然变异的原因;自然变异在育种上的利用。 二、性状的鉴定与选择 1、*#选择的基本方法:(1)混合选择法;(2)单株选择法; 2、*鉴定的作用和方法:(1)直接鉴定和间接鉴定;(2)田间鉴定与室内鉴定;(3)自然鉴定 和诱发鉴定;(4)当地鉴定与异地鉴定; 三、选择育种的程序 1、*#纯系育种程序; 2、混合选择育种程序; 3、集团混合选择育种程序; 4、*改良混合选择育种。 第五章 杂交育种(5 学时)