A公众对大众传播始终存在恐惧心理 B特殊事件验证了魔弹效果 C交战国的宣传研究 D社会科学家们的研究往往会强化公众对煤介的恐惧 一、有限效果论 1、拉扎斯菲尔德的选择研究(罗斯福竞选 2、凯茨和拉扎斯菲尔德的中介研究 3、海号等人对传播失败原因的探寻 关于意见领轴的研究成果 A人际影响比任何一种媒介都更为经常、更为有效,在很多方面都是如此 B在基本群体中,人际影响对保持群体内部意见和行动德高度一致非常有效 C在决策过程中,不同的媒介扮演不同的角色 意见领袖和两级传播 意见领袖的特征 信息来源的可信度 1、高可信度来源导致意见的更多改变 2、睡眠者效果(信息来源与观点其有分离的倾向) 3、信息来源可信度的标准 专业权威度\值得信赖度 诉诸恐惧对态度改变所产生的效果:恐惧刺激若太过强烈,可能唤起某种形式的干扰因素, 以降低传播的效果 创新广散 创新的决定过程 /兴趣/认用/评估/采 异质性和同质性 同质性:相互交往的人在某些特征,如信仰、价值观、教育和社会地位等方面相似的程度 异质性:在创新-扩散中更为常见。相互交往的人在属性上的差异程度。 无论创新的用意如何好 ,但并非所有的创新都会有满意的后果。 项创新对于社会系统的 影响完全可能是有害的。 三、话度效果论 段设:1在其些情况下,媒介效果可能是个于靡弹和微函效果之间的2以往的研穷注重深 求传播对于态度和意见的影响,如探求其他方面 也许会发现媒介具有更大的效果3以往 的研究多在传播内容和传播者上面找原因,也许真正的根源是受众4以往的研究忽略了对 媒介长期效果的研究 卡茨:使用 一满甲 媒介对人的需要的满足的主要类型 1、认知的需 2、情成的需要 3、个人整合的需要 4、社会整合的需要 5、疏解压力的需要 议程设置 1、步骤: 2、议题建构的导向需求 3、媒介议题与真实世 4、谁来设置媒介议题 四、强大效果的再论证

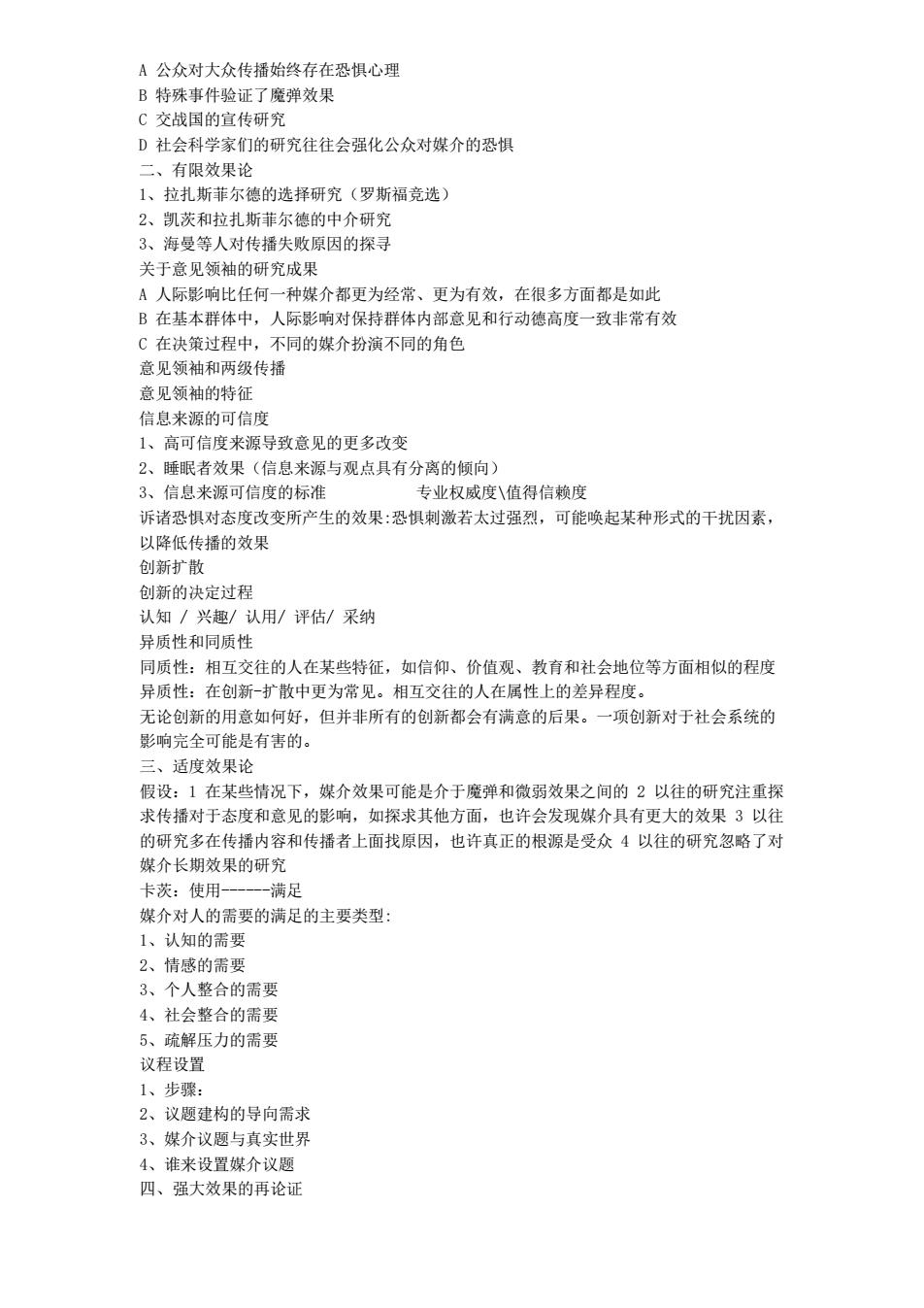

A 公众对大众传播始终存在恐惧心理 B 特殊事件验证了魔弹效果 C 交战国的宣传研究 D 社会科学家们的研究往往会强化公众对媒介的恐惧 二、有限效果论 1、拉扎斯菲尔德的选择研究(罗斯福竞选) 2、凯茨和拉扎斯菲尔德的中介研究 3、海曼等人对传播失败原因的探寻 关于意见领袖的研究成果 A 人际影响比任何一种媒介都更为经常、更为有效,在很多方面都是如此 B 在基本群体中,人际影响对保持群体内部意见和行动德高度一致非常有效 C 在决策过程中,不同的媒介扮演不同的角色 意见领袖和两级传播 意见领袖的特征 信息来源的可信度 1、高可信度来源导致意见的更多改变 2、睡眠者效果(信息来源与观点具有分离的倾向) 3、信息来源可信度的标准 专业权威度\值得信赖度 诉诸恐惧对态度改变所产生的效果:恐惧刺激若太过强烈,可能唤起某种形式的干扰因素, 以降低传播的效果 创新扩散 创新的决定过程 认知 / 兴趣/ 认用/ 评估/ 采纳 异质性和同质性 同质性:相互交往的人在某些特征,如信仰、价值观、教育和社会地位等方面相似的程度 异质性:在创新-扩散中更为常见。相互交往的人在属性上的差异程度。 无论创新的用意如何好,但并非所有的创新都会有满意的后果。一项创新对于社会系统的 影响完全可能是有害的。 三、适度效果论 假设:1 在某些情况下,媒介效果可能是介于魔弹和微弱效果之间的 2 以往的研究注重探 求传播对于态度和意见的影响,如探求其他方面,也许会发现媒介具有更大的效果 3 以往 的研究多在传播内容和传播者上面找原因,也许真正的根源是受众 4 以往的研究忽略了对 媒介长期效果的研究 卡茨:使用------满足 媒介对人的需要的满足的主要类型: 1、认知的需要 2、情感的需要 3、个人整合的需要 4、社会整合的需要 5、疏解压力的需要 议程设置 1、步骤: 2、议题建构的导向需求 3、媒介议题与真实世界 4、谁来设置媒介议题 四、强大效果的再论证

1、沉默的螺旋 累积 C、普喘性 2、心理图像理论(附加、重组、澄清) 五、大众传播的社会效果理论 知沟理论 2、涵化理论 3、。“主流效果”研究 4、“共鸣效果”研究 第九章传播与社会发 课时:2周,共6课时 主要理论观点: 只要有好的传媒和精心设计的讯息,就必然会达到预期的效果:只要人们对信息传播加以 认真地规划和运用 必然有助于国家和民族的发展 发展传播学的研究背景: 1、民族国家纷纷独立,谋求发展 2、沉重的人口负担、资金资源压力和落后的技术 3、信息技术的突飞猛进 4、人们希望发挥大众传播以及信息技术的潜力,来推动国家的发展,在最短的时间内,完 成现代化 “流动性”人格:在发展中社会里,易于变化的人往往且有流动性人格。具有高度活应箭 环境的能力,能够迅速地承担与自己地习惯性经历格格不入的任务, 具有流动性人格的人 善于设身处地的考虑问题。流动性人格是现代社会中占主导地位的个人性格,是国家发展 的社会动力的第一要素。 “流动性增殖器” 一大众传播媒介:具有流动性人格的人组成变动的核心,然后由不 发展的大众传播媒介传播社会流动性和变革的观念和态度,再通过城市化、 文化普及、 业化和大众传媒的参与之间的相互作用使现代化社会产生,大众传媒从当用空前的速度利 广度传播社会发展必不可少的知识和态度的工具 现代化:个人从传统生活方式变成较为复杂、高度技术化、生活方式迅速变迁的过程传播 与发展理论的三代范式: 见代化理论 依附理论 新国际体系论 (施拉姆等) (弗兰克) 将传媒设为补会发展的 主张第三世界国家认洁自身 发展不单单是经济方面的,还 增殖器或推进器 考虑 处境,走不依附道路。找出 有政治、社会方面的,是全方 如何发展的问题 发展中国家发展滞后的主要 位的发展。发展需要国际间的 原因 协调、合作。是一种内外并举 的发展模式。 建立 “国际传播和信息新秩序”的主张 1、强调发展中国家对自己的信息资源拥有绝对的主权 2、在新闻报道中增加有关第三世界的新闻的比例,同时促进第三世界之间的横向的新闻传 3、西方国家在新闻传播方面应增加对第三世界的捐助 4、西方跨国通讯社在第三世界的活动应受到严格限制,以便保护第三世界国家的主权和利 益等

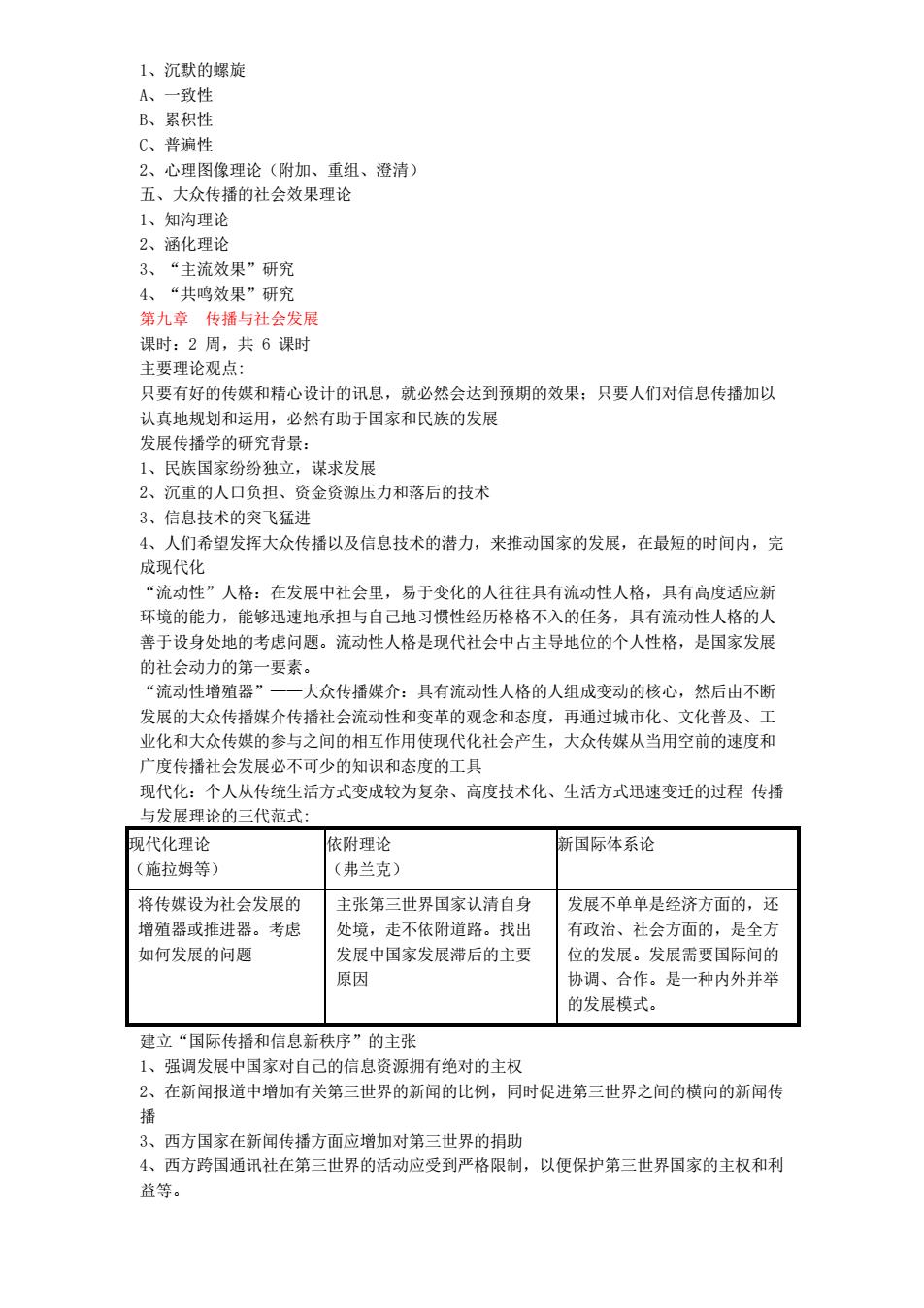

1、沉默的螺旋 A、一致性 B、累积性 C、普遍性 2、心理图像理论(附加、重组、澄清) 五、大众传播的社会效果理论 1、知沟理论 2、涵化理论 3、“主流效果”研究 4、“共鸣效果”研究 第九章 传播与社会发展 课时:2 周,共 6 课时 主要理论观点: 只要有好的传媒和精心设计的讯息,就必然会达到预期的效果;只要人们对信息传播加以 认真地规划和运用,必然有助于国家和民族的发展 发展传播学的研究背景: 1、民族国家纷纷独立,谋求发展 2、沉重的人口负担、资金资源压力和落后的技术 3、信息技术的突飞猛进 4、人们希望发挥大众传播以及信息技术的潜力,来推动国家的发展,在最短的时间内,完 成现代化 “流动性”人格:在发展中社会里,易于变化的人往往具有流动性人格,具有高度适应新 环境的能力,能够迅速地承担与自己地习惯性经历格格不入的任务,具有流动性人格的人 善于设身处地的考虑问题。流动性人格是现代社会中占主导地位的个人性格,是国家发展 的社会动力的第一要素。 “流动性增殖器”——大众传播媒介:具有流动性人格的人组成变动的核心,然后由不断 发展的大众传播媒介传播社会流动性和变革的观念和态度,再通过城市化、文化普及、工 业化和大众传媒的参与之间的相互作用使现代化社会产生,大众传媒从当用空前的速度和 广度传播社会发展必不可少的知识和态度的工具 现代化:个人从传统生活方式变成较为复杂、高度技术化、生活方式迅速变迁的过程 传播 与发展理论的三代范式: 现代化理论 (施拉姆等) 依附理论 (弗兰克) 新国际体系论 将传媒设为社会发展的 增殖器或推进器。考虑 如何发展的问题 主张第三世界国家认清自身 处境,走不依附道路。找出 发展中国家发展滞后的主要 原因 发展不单单是经济方面的,还 有政治、社会方面的,是全方 位的发展。发展需要国际间的 协调、合作。是一种内外并举 的发展模式。 建立“国际传播和信息新秩序”的主张 1、强调发展中国家对自己的信息资源拥有绝对的主权 2、在新闻报道中增加有关第三世界的新闻的比例,同时促进第三世界之间的横向的新闻传 播 3、西方国家在新闻传播方面应增加对第三世界的捐助 4、西方跨国通讯社在第三世界的活动应受到严格限制,以便保护第三世界国家的主权和利 益等

第十章国际传播与媒介全球化 课时: 2周, 共6课时 全球化和大众传 1、把全球化视为人类历史的一个发展时期,政治上表现为民族国家及其职能的削弱和相司 间倚赖的加强:经济上表现为跨国公司及跨国金融的大规模运行:文化上表现为信息传播 的空前活跃及以消费为核心的生活方式的盛行 2、“西方文明/现代文明”的新一轮全球扩张,导致的世界性不平衡与不平等格局的加剧 全球化的起源:A哥伦布发现新大陆B联合国的成立C以信总技术革命为动力、以跨国 公司为主体的生产、流通与消费现象视为全球化的开提 帝国: 由一系列国家和超国家机构在一个单一的逻辑规则下联合组成的新的全球统治形式帝国是 与世界市场的实现相对应的一个新的全球政治秩序。帝国的概念“假定一个有效地囊括了 空间全部的制度,或者规则凌驾于整个文明世界的现实”。不是侵蚀了单个国家的主权, 而是将其转化为一个由扩散的国家和超国家机构组成的新的系统。这产生了新的裁判机构 和新的管制及社会控制形式,这些新的机制既依赖于国家又依赖于资本全球化。作为一种 新的全球政治秩序,帝国是一个“混杂的结构” 一一其组成不仅包括民族国家和国际体系, 还包括跨国机构和非政府组织。 帝国传播的结构 国际传播中的治理体制的变迁 2、本国控制和公共服务原则的侵纯 3、集团化及跨国媒介集团的崛起 4、政府组织力量的崛起 发展中国家(或地区)在电子媒介方面对发达国家的依附 1、电子媒介制度的依附 2、资金的依附 3、节目的依附 ,广告的依附 5、料技设备的依附 媒介帝国主义 牛勤:媒介帝围主义的现象之所以发生,是发达国家(尤其是美国)的商业媒介角色的膨服 及了发展中国家。传播科技是被用来作为推动、保障及延伸现代世界资本主义体系的代 人。 电子殖民主义:西方发达国家依靠先讲的大众传播媒介和传播技术,向发展中国家输入传播 器材、节目、软件和传播技术人员,从而影响和改变该发展中国家价值观。从现实情况看, “电子殖民主义”是以美国为首的西方发达大国利用先进的传播媒介和技术推行其思想、 文 化侵略的重要形式。 “媒介帝国主义”的负面作用 1、“招风”后果 2、摧毁发展中国家意识形态 3、防碍全球新闻自由流通 文化保护: 限制性保护:对文化产品的引入和展示进行控制(关税和限额) 扶植性保护:推进国内文化产业的发展,增强同国外竞争的实力 根源:1、认为文化产品具有意识形态的功能,担心外国文化的影响和本国文化的完整性受 到损害。信息控制是主权国家持续存在的核心。2、决策者的既得利益3、不平衡的文化交 流

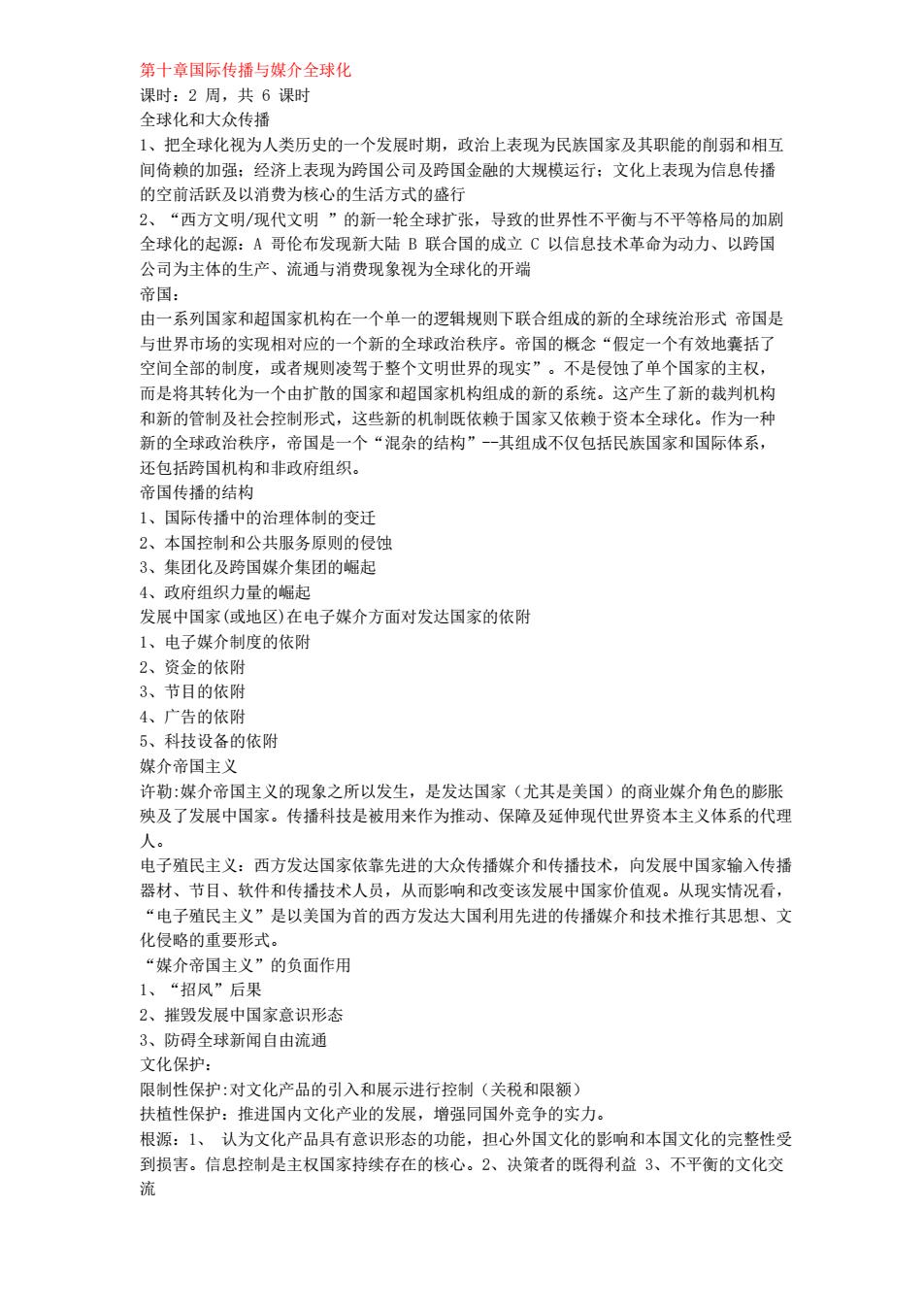

第十章国际传播与媒介全球化 课时:2 周,共 6 课时 全球化和大众传播 1、把全球化视为人类历史的一个发展时期,政治上表现为民族国家及其职能的削弱和相互 间倚赖的加强;经济上表现为跨国公司及跨国金融的大规模运行;文化上表现为信息传播 的空前活跃及以消费为核心的生活方式的盛行 2、“西方文明/现代文明 ”的新一轮全球扩张,导致的世界性不平衡与不平等格局的加剧 全球化的起源:A 哥伦布发现新大陆 B 联合国的成立 C 以信息技术革命为动力、以跨国 公司为主体的生产、流通与消费现象视为全球化的开端 帝国: 由一系列国家和超国家机构在一个单一的逻辑规则下联合组成的新的全球统治形式 帝国是 与世界市场的实现相对应的一个新的全球政治秩序。帝国的概念“假定一个有效地囊括了 空间全部的制度,或者规则凌驾于整个文明世界的现实”。不是侵蚀了单个国家的主权, 而是将其转化为一个由扩散的国家和超国家机构组成的新的系统。这产生了新的裁判机构 和新的管制及社会控制形式,这些新的机制既依赖于国家又依赖于资本全球化。作为一种 新的全球政治秩序,帝国是一个“混杂的结构”--其组成不仅包括民族国家和国际体系, 还包括跨国机构和非政府组织。 帝国传播的结构 1、国际传播中的治理体制的变迁 2、本国控制和公共服务原则的侵蚀 3、集团化及跨国媒介集团的崛起 4、政府组织力量的崛起 发展中国家(或地区)在电子媒介方面对发达国家的依附 1、电子媒介制度的依附 2、资金的依附 3、节目的依附 4、广告的依附 5、科技设备的依附 媒介帝国主义 许勒:媒介帝国主义的现象之所以发生,是发达国家(尤其是美国)的商业媒介角色的膨胀 殃及了发展中国家。传播科技是被用来作为推动、保障及延伸现代世界资本主义体系的代理 人。 电子殖民主义:西方发达国家依靠先进的大众传播媒介和传播技术,向发展中国家输入传播 器材、节目、软件和传播技术人员,从而影响和改变该发展中国家价值观。从现实情况看, “电子殖民主义”是以美国为首的西方发达大国利用先进的传播媒介和技术推行其思想、文 化侵略的重要形式。 “媒介帝国主义”的负面作用 1、“招风”后果 2、摧毁发展中国家意识形态 3、防碍全球新闻自由流通 文化保护: 限制性保护:对文化产品的引入和展示进行控制(关税和限额) 扶植性保护:推进国内文化产业的发展,增强同国外竞争的实力。 根源:1、 认为文化产品具有意识形态的功能,担心外国文化的影响和本国文化的完整性受 到损害。信息控制是主权国家持续存在的核心。2、决策者的既得利益 3、不平衡的文化交 流

文化开放: 1、自由贸易政策是对市场机制在全球范围内资源分配有效性信念的体现。认为文化产品从 工业国家流通到相对不发达国家,是因为它们价廉物美。文化保护主义会给消费者带来包括 高价、文化单一及信总匮乏等后果。本地文化产品相对进口产品,有相当的竞争优势。(文 化接近性) 2、本士文化具有内部差异,会因地区、城市和阶层的不同而不同,与外来文化接轨时有时 只不过是内部文化多元化的延伸。因此判断是否应接受一个文化习惯时,不应该以其来源 为标准,而应该考虑是否符合民众的需要。 参考书目 1、李金铨,大众传播学台湾政治大学新闻研究所1981年版 2、徐佳士,大众传播理论台湾正中书局1986年版 3、德福勒等大众传播通论华夏出版社1989年 4、施拉姆大众传播媒介与社会发展华夏出版社1989年版 5、施拉姆等传播学概论新华出版社 1984年 6、赛弗林等传播理论:起源、方法与应用华夏出版社2000年版 7、斯蒂芬·小约翰传播理论中国社会科学出版社1999年版 8、张咏华大众传播社会学外语教学与研究出版社1992年版

文化开放: 1、自由贸易政策是对市场机制在全球范围内资源分配有效性信念的体现。认为文化产品从 工业国家流通到相对不发达国家,是因为它们价廉物美。文化保护主义会给消费者带来包括 高价、文化单一及信息匮乏等后果。本地文化产品相对进口产品,有相当的竞争优势。(文 化接近性) 2、本土文化具有内部差异,会因地区、城市和阶层的不同而不同,与外来文化接轨时有时 只不过是内部文化多元化的延伸。因此判断是否应接受一个文化习惯时 ,不应该以其来源 为标准,而应该考虑是否符合民众的需要。 参考书目 1、李金铨,大众传播学 台湾政治大学新闻研究所 1981 年版 2、徐佳士,大众传播理论 台湾正中书局 1986 年版 3、德福勒等 大众传播通论 华夏出版社 1989 年 4、施拉姆 大众传播媒介与社会发展 华夏出版社 1989 年版 5、施拉姆等 传播学概论 新华出版社 1984 年 6、赛弗林等 传播理论:起源、方法与应用 华夏出版社 2000 年版 7、斯蒂芬·小约翰 传播理论 中国社会科学出版社 1999 年版 8、张咏华 大众传播社会学 外语教学与研究出版社 1992 年版

《新媒体运营》课程设计教学大纲 课程代码:NENM1008 大纲执笔人:曹洵、程曦 课程名称:新媒体舆论营销 大纲审稿人: 英文名称:Operation of New Media 课程学时:36 课程设计学时:36 授课单位:传媒学院 指导方式:集中指导乒分散指导相结合 适用专业:网络车新媒体 教材及主要参考书: 教材:自编 参考书目: (1)陈政峰《新媒体运营实战指南》,人民邮电出版社,2019年9月 (2)李俊,魏炜等《新媒体运营》,人民邮电出版社,2020年7月 (3)刘踩,黎夏克《新媒体运营》,电子工业出版社,2020年4月 (4)菲利普科特勒,凯文凯勒《营销管理(第15版)》,格致出版社,上海人民 出版社,2016年7月 一、课程设计散学目的及基本要求 本课程主要是使得学生了解和掌握主流新媒体的运营方式,包括新媒体内容采 集、编辑、设计、推广和营销。了解新媒体中传插方式的变化和市场传插的新趋势与 新工具。课程通过教学、演示、实践以及成功案例教学,帮助学生系统的学习和深入 理解新媒体的运营,掌握成功运营的战略与策略的制定方法,并可以将所学知识初步 用于新媒体运营实践

《 新媒体运营 》课程设计教学大纲 课程代码:NENM1008 大纲执笔人:曹洵、程曦 课程名称:新媒体舆论营销 大纲审稿人: 英文名称:Operation of New Media 课程学时:36 课程设计学时:36 授课单位:传媒学院 指导方式:集中指导与分散指导相结合 适用专业:网络与新媒体 教材及主要参考书: 教材:自编 参考书目: (1)陈政峰《新媒体运营实战指南》,人民邮电出版社,2019 年 9 月 (2)李俊,魏炜等《新媒体运营》,人民邮电出版社,2020 年 7 月 (3)刘琛,黎夏克《新媒体运营》,电子工业出版社,2020 年 4 月 (4)菲利普·科特勒,凯文·凯勒《营销管理(第 15 版)》,格致出版社,上海人民 出版社,2016 年 7 月 一、课程设计教学目的及基本要求 本课程主要是使得学生了解和掌握主流新媒体的运营方式,包括新媒体内容采 集、编辑、设计、推广和营销。了解新媒体中传播方式的变化和市场传播的新趋势与 新工具。课程通过教学、演示、实践以及成功案例教学,帮助学生系统的学习和深入 理解新媒体的运营,掌握成功运营的战略与策略的制定方法,并可以将所学知识初步 用于新媒体运营实践