《大众传播学》课程教学大纲 课程编号:J0UR1004 英文名称:Study on Mass Communication 课程举别:专业必修课程 授课对象:新闻传播学大类 开课学期:秋季第3学期 学分:3学分 主讲教师:华吴 指定教材:大众传播学导论(第4版)苏州大学出版社陈龙97875672147132013年5月 考试方式:闭卷 教学目的:通过本课程的学习,掌握国内外新闻传播学的各阶段成果,对传播学的学科框架、 理诊、 重要人物、发展趋向能有一个较明晰的认知。由于学生今后主要从事实践创作工作,因此在理 论介绍的同时,注意结合实际,期望能对学生有直接的启发作用。而针对现在学生不仅仅满足 于书本,尽量将最新研究介绍给学生,虽然有些观点未必很正确,但有助于拓宽学生的思维, 能把学生带到学科前沿。也希望通过本课程的学习,能激发学生对传播事业的热爱,提高学术 修养】 绪论 课时:2周,共6课时 研究流派 1、传统学派:注重挖掘传播活动的白身提律,出发占和着限占都紧扣且体的传播时间。都同人 们的实际传播经验密切关联, 他们的研究方法和成果都有明显的经验色彩, 故又称经验学派 2、批判学派:流派纷呈,主要有6大流派:1法兰克福学派、2政治经济学派、3思想统治理论 学派、4文化学派、5社会科学学派、6多伦多学派 其共同特征是反对美国传统学派以量化为主的微观传播研究:多援引马克思主义的基本概念, 式武图从宏观的角度解释 土会权力结构的运作以及媒体在其中所扮演的角色 法兰克福学派是西方历史最为悠久的批判学派,也是西方马克思主义中最大、最主要的一个派 别。其前身是1923年的法兰克福社会研究所。对现代资本主义文明进行系统的批判。在资本主 义工业社会中,由于科技文明的飞速发展和对人们生活的巨大影响,使得强调效果、漠视价值 的“工具理性”成为人们的一个认识取向。在这种世界观的支配下,作为个体的人失去批判 力,无法对社会进行批判性的思考,成为“单向度的人”。法兰克福学派希望以“批判理论 对大众讲行启蒙。 法兰克福学泥对文化工业的批判是大众文化最重要、也是影响最为深广的组成部分。文化工业 (culture industry)是阿多诺和霍克海默于1947年在《启蒙辨证法》一书中首先提出来 的。将“文化工业”和“大众文化”区别开来。用来指称晚期资本主义下的文化产品具有标准 化、规格化、可互换性、与虚假个人化等特性 文化工业以科学技术的机械化生产为前提,以消费者的需求(虚假的需求)为导向,但体现的 却是商人的利益,组织和控制的人们的休闲活动, 西方理性因而成为了一种全面支配的理性 使得所有人都必须服膺于预定的标准,并且只能选择与接受文化工业提供的内容与方式。文化 工业理论常被批评其反映知识精英的品味。 文化工业: 1、擦本主义与T且理件 2、文化的产业化与商品化:文化工业的特性不只是大量生产与机械化生产,而在于这种生

《大众传播学》课程教学大纲 课程编号:JOUR1004 英文名称: Study on Mass Communication 课程类别:专业必修课程 授课对象:新闻传播学大类 开课学期:秋季第3学期 学分:3 学分 主讲教师:华昊 指定教材:大众传播学导论(第4版)苏州大学出版社 陈龙 9787567214713 2013年5月 考试方式:闭卷 教学目的: 通过本课程的学习,掌握国内外新闻传播学的各阶段成果,对传播学的学科框架、 理论、 重要人物、发展趋向能有一个较明晰的认知。由于学生今后主要从事实践创作工作,因此在理 论介绍的同时,注意结合实际,期望能对学生有直接的启发作用。而针对现在学生不仅仅满足 于书本,尽量将最新研究介绍给学生,虽然有些观点未必很正确,但有助于拓宽学生的思维, 能把学生带到学科前沿。也希望通过本课程的学习,能激发学生对传播事业的热爱,提高学术 修养。 绪论 课时:2 周,共 6 课时 研究流派 1、传统学派:注重挖掘传播活动的自身规律,出发点和着眼点都紧扣具体的传播时间,都同人 们的实际传播经验密切关联,他们的研究方法和成果都有明显的经验色彩,故又称经验学派 2、批判学派:流派纷呈,主要有 6大流派:1法兰克福学派、2政治经济学派、3思想统治理论 学派、4文化学派、5社会科学学派、6多伦多学派 其共同特征是反对美国传统学派以量化为主的微观传播研究;多援引马克思主义的基本概念, 试图从宏观的角度解释社会权力结构的运作以及媒体在其中所扮演的角色 法兰克福学派是西方历史最为悠久的批判学派,也是西方马克思主义中最大、最主要的一个派 别。其前身是 1923年的法兰克福社会研究所。对现代资本主义文明进行系统的批判。在资本主 义工业社会中,由于科技文明的飞速发展和对人们生活的巨大影响,使得强调效果、漠视价值 的“工具理性”成为人们的一个认识取向。在这种世界观的支配下,作为个体的人失去批判能 力,无法对社会进行批判性的思考,成为“单向度的人”。法兰克福学派希望以“批判理论” 对大众进行启蒙。 法兰克福学派对文化工业的批判是大众文化最重要、也是影响最为深广的组成部分。文化工业 (culture industry)是阿多诺和霍克海默于 1947年在《启蒙辨证法》一书中首先提出来 的。将“文化工业”和“大众文化”区别开来。用来指称晚期资本主义下的文化产品具有标准 化、规格化、可互换性、与虚假个人化等特性 文化工业以科学技术的机械化生产为前提,以消费者的需求(虚假的需求)为导向,但体现的 却是商人的利益,组织和控制的人们的休闲活动,西方理性因而成为了一种全面支配的理性, 使得所有人都必须服膺于预定的标准,并且只能选择与接受文化工业提供的内容与方式。文化 工业理论常被批评其反映知识精英的品味。 文化工业: 1、资本主义与工具理性 2、文化的产业化与商品化:文化工业的特性不只是大量生产与机械化生产,而在于这种生

产模式蓄意忽视产品的内在属性,并意图以此影响消费者的反应形式。 3、“启袋即散”:文化工业的全部效果是一种“反-启”,也是启已变成种大众 骗,并转变 一种束缚意识的工具,它压制自主独立之个体的发展,使之无法自行意识地进行 判断与决定,因而也摧毁了民主社会的前提 4、虚假的自由选择:A文化工业具有普遍性B文化工业利用个体的休闲时间,当人们的休闲经 验必须被买实时,它便成为一种最完整的控制,整个文化工业的运作目标就是要使文化形式朝 向利润动机 C文化工业诱导出无批判力的大众 并使之服从社会即存的权力秩序。D文化工业 只是制造自由选择的假象E文化工业提供虚假的个人化。 文化研究:二次大战后,以美国电影文化为代表的流行文化大行其道,对许多国家和地区的传 文化造成冲击 文化研究的传统可以追潮到20世纪50、60年代霍加 的《文化的用途》 威廉斯的《文化 社会》、《漫长的革偷》,以及汤普逊的《英国工人阶级的形成》等。1963年,霍加特创建 伯明翰大学“当代文化研究中心”(CCCS),宗旨是研究“文化形式、文化事件和文化机构及 其与社会和会变千的关系”。文化研究是一种边缘活语,其研究对象一注入社区生活、性别 问避 同性恋问题、怪异理论、种族问愿、 流亡文学、 身份问题等, 常为1 者所不屑。 威廉斯的文化的“社会定义”:文化是对一种特殊生活方式的描述。把文化从传统的狭隘的精 英文化的定义中解放出来 意识形态是一种思想框架,通过它“人们阐释、感知、经验和生活于他们置身其中的物质条件 里面” 霸权实质上是一种意识形态领导权。指某个社会阶级凌驾其他阶级而具有的优越性与主导性, 不仅代表一种政治与经济的控制,还包括支配阶级投射自己的世界观,使那些从属阶级接受并 视之为“常识”与“自然”。在西方资本主义社会,资产阶级的统治主要依赖他们广为宜传并 为大众普遍接受的世界观来维持,依赖于某种普遍的赞同。但这总是一个协商和斗争的过程。 霍尔认为,大众媒介形成了当代资本主义主要意识形态的体制。 意义并不仰仗于事物存在的方式,而是有赖于事物得到表达的途径 需尔的编-解码 、霸权-主导编码-解码:观众的解码立场和信息制作着立场一致 2、协商性的编码-解码,观众解码的过程包括想:相容立场也包括对抗立场 3、对抗性的编码-解码:观众虽然完全理解信息的意思,但故意以一种相反的方式去解码再现 与再现的一种具体形式一刻板印象 民族志:主要来自人类学的一种田野调查方法 。要求研究者亲身深入某一社群,并在其中长 生活,从“内部”提供对该文化的意义和行为的叙述。研究者要直接参与该社群的活动,并通 过学习该社群的语言和思考方式,来理解它的文化。 传播的民牌志研究: 基本假设 A同一文化群体的成员创造了共享的意义。他们所采用的符码具有一定程度的共性B任何一个 文化群体内的传播者必须协调他们之间的行为 C对群体来说,意义和行为具有特殊性,因文化的不同而不同 D每个群体在理解特定符码和行为时所采用的方式也不同 民族志研究的电视受众视角: 1、家庭收视行为中的权力结构 强化家庭性的主导观会 2、媒介接收与技术中的权力关系 A技术使用的性别痕迹

产模式蓄意忽视产品的内在属性,并意图以此影响消费者的反应形式。 3、“启蒙即欺骗”:文化工业的全部效果就是一种“反—启蒙”,也就是启蒙已变成一种大众欺 骗,并转变成一种束缚意识的工具,它压制自主独立之个体的发展,使之无法自行意识地进行 判断与决定,因而也摧毁了民主社会的前提 4、虚假的自由选择:A文化工业具有普遍性 B文化工业利用个体的休闲时间,当人们的休闲经 验必须被买卖时,它便成为一种最完整的控制,整个文化工业的运作目标就是要使文化形式朝 向利润动机。C文化工业诱导出无批判力的大众,并使之服从社会即存的权力秩序。D文化工业 只是制造自由选择的假象 E文化工业提供虚假的个人化。 文化研究:二次大战后,以美国电影文化为代表的流行文化大行其道,对许多国家和地区的传 统文化造成冲击。 文化研究的传统可以追溯到 20世纪 50、60年代霍加特的《文化的用途》、威廉斯的《文化与 社会》、《漫长的革命》,以及汤普逊的《英国工人阶级的形成》等。1963年,霍加特创建了 伯明翰大学“当代文化研究中心”(CCCS),宗旨是研究“文化形式、文化事件和文化机构及 其与社会和社会变迁的关系”。文化研究是一种边缘话语,其研究对象——注入社区生活、性别 问题、同性恋问题、怪异理论、种族问题、流亡文学、身份问题等,常为一些有精英意识的学 者所不屑。 威廉斯的文化的“社会定义”:文化是对一种特殊生活方式的描述。把文化从传统的狭隘的精 英文化的定义中解放出来。 意识形态是一种思想框架,通过它“人们阐释、感知、经验和生活于他们置身其中的物质条件 里面”。 霸权实质上是一种意识形态领导权。指某个社会阶级凌驾其他阶级而具有的优越性与主导性, 不仅代表一种政治与经济的控制,还包括支配阶级投射自己的世界观,使那些从属阶级接受并 视之为“常识”与“自然”。在西方资本主义社会,资产阶级的统治主要依赖他们广为宣传并 为大众普遍接受的世界观来维持,依赖于某种普遍的赞同。但这总是一个协商和斗争的过程。 霍尔认为,大众媒介形成了当代资本主义主要意识形态的体制。 意义并不仰仗于事物存在的方式,而是有赖于事物得到表达的途径。 霍尔的编码—解码 1、霸权—主导编码—解码:观众的解码立场和信息制作着立场一致 2、协商性的编码—解码,观众解码的过程包括想;相容立场也包括对抗立场 3、对抗性的编码—解码:观众虽然完全理解信息的意思,但故意以一种相反的方式去解码再现 与再现的一种具体形式——刻板印象 民族志:主要来自人类学的一种田野调查方法。要求研究者亲身深入某一社群,并在其中长期 生活,从“内部”提供对该文化的意义和行为的叙述。研究者要直接参与该社群的活动,并通 过学习该社群的语言和思考方式,来理解它的文化。 传播的民族志研究: 基本假设: A同一文化群体的成员创造了共享的意义。他们所采用的符码具有一定程度的共性 B任何一个 文化群体内的传播者必须协调他们之间的行为 C对群体来说,意义和行为具有特殊性,因文化的不同而不同 D每个群体在理解特定符码和行为时所采用的方式也不同 民族志研究的电视受众视角: 1、家庭收视行为中的权力结构 强化家庭性的主导观念 2、媒介接收与技术中的权力关系 A技术使用的性别痕迹

B“故意于知的簧略家 民族志研究的批判: 1、夸大消费中的反抗行为 2、道德问题 3、对文化进行“打劫” 4、理解另一群体的观念和/或语言的难度 政治经济学派:对传播作出的最大贡献是对媒介制度及其背景的分析,大众媒介政治经济学起源 于媒介“首先”是“生产和分配商品的企业性或商业性组织”,但也必须延伸到媒介在传播关 于经济和政治结构的思想的过程中产生的意识形态效果。 三个相关的其木概令 :“商品化 “空间化” “结构化” 四个本质特征:1、强调对社会改革和历史变革的研究2、研究社会整体或构成经济、政治、社 会和文化领域的社会关系的整体性3、致力于研究道德哲学,对社会道德价值标准和道德原则 感兴趣4、研究资本主义企业和国家干预之间的平衡 思迈思关于作为商品的受众的观念 政治经济学派的代表人物斯迈思指出,媒介获利大小的根源是受众的多东在起作用因此提出受 众商品化的观点。商业媒介的产品换取受众注意力,再把受众注意力出售给广告商,受众的注 意力是真正的商品。受众再花费时间和金钱购买广告商品 多伦多学源」 加拿大批判学派的重要流派 主要成员是麦克卢汉。研究的重点是寻求某一时代起主导作用的 媒介科技与社会之间的关系。被认为存在“媒介中心论”的倾向。 20世纪70年代末,科技决定论出现“症候模式”,认为传播科技出现以后,是否被采用,有 什么效果和母影响,则是由社会力量决定的。 第一章传播的原理 课时:2周,共6课时 一、传播:信总的交流与共享 一、传播与社会想范 A、传播使已有的社会规范为人们所了解,并成为其内心尺度(社会化:个体接受所属社会的文 化规范,并把这种文化规范作为自己行为的价值准则的过程。) B、传播形成社会规范 三、传播与文化 A、融合(同化) B、变形(文化增殖 四、传播与经济 A、经济基础决定传播手段和传播效率 B、传播促进经济发展 第二节、传播与语言学、符号学 符码:一种符码就是一一套受制于使用它的文化成员所赞同之规则的符号系统 符号共享是传播的基本前提,在此基础上,传播双方的意义沟通才是可能的。(福娃 friendlies-FUWA) 意义是客体或思想与符号之间的联系 符号是社会约定俗成的体系,人们可共享:而意义是属于个人的,但受到社会文化的制约。并 且在任何一个社会都有一定数量的含义是普遍共有的,社会成员在此基础上才能进行传播 皮尔斯把符号学定义为符号、客体和意义之间的关系 互动/社会互动:处在社会语境下的两个或多个参与者彼此进行的意义交换与协商, 所指:符号的内容

B“故意无知的策略家” 民族志研究的批判: 1、夸大消费中的反抗行为 2、道德问题 3、对文化进行“打劫” 4、理解另一群体的观念和/或语言的难度 政治经济学派:对传播作出的最大贡献是对媒介制度及其背景的分析,大众媒介政治经济学起源 于媒介“首先”是“生产和分配商品的企业性或商业性组织”,但也必须延伸到媒介在传播关 于经济和政治结构的思想的过程中产生的意识形态效果。 三个相关的基本概念:“商品化”、“空间化”、“结构化”。 四个本质特征:1、强调对社会改革和历史变革的研究 2、研究社会整体或构成经济、政治、社 会和文化领域的社会关系的整体性 3、致力于研究道德哲学,对社会道德价值标准和道德原则 感兴趣 4、研究资本主义企业和国家干预之间的平衡 思迈思关于作为商品的受众的观念 政治经济学派的代表人物斯迈思指出,媒介获利大小的根源是受众的多寡在起作用因此提出受 众商品化的观点。商业媒介的产品换取受众注意力,再把受众注意力出售给广告商,受众的注 意力是真正的商品。受众再花费时间和金钱购买广告商品 多伦多学派: 加拿大批判学派的重要流派,主要成员是麦克卢汉。研究的重点是寻求某一时代起主导作用的 媒介科技与社会之间的关系。被认为存在“媒介中心论”的倾向。 20世纪 70年代末,科技决定论出现“症候模式”,认为传播科技出现以后,是否被采用,有 什么效果和影响,则是由社会力量决定的。 第一章传播的原理 课时:2 周,共 6 课时 一、传播:信息的交流与共享 二、传播与社会规范 A、传播使已有的社会规范为人们所了解,并成为其内心尺度(社会化:个体接受所属社会的文 化规范,并把这种文化规范作为自己行为的价值准则的过程。) B、传播形成社会规范 三、传播与文化 A、融合(同化) B、变形(文化增殖) 四、传播与经济 A、经济基础决定传播手段和传播效率 B、传播促进经济发展 第二节、传播与语言学、符号学 符码:一种符码就是一套受制于使用它的文化成员所赞同之规则的符号系统 符号共享是传播的基本前提,在此基础上,传播双方的意义沟通才是可能的。(福娃 friendlies-FUWA) 意义是客体或思想与符号之间的联系。 符号是社会约定俗成的体系,人们可共享;而意义是属于个人的,但受到社会文化的制约。并 且在任何一个社会都有一定数量的含义是普遍共有的,社会成员在此基础上才能进行传播 皮尔斯把符号学定义为符号、客体和意义之间的关系。 互动/社会互动:处在社会语境下的两个或多个参与者彼此进行的意义交换与协商。 所指:符号的内容

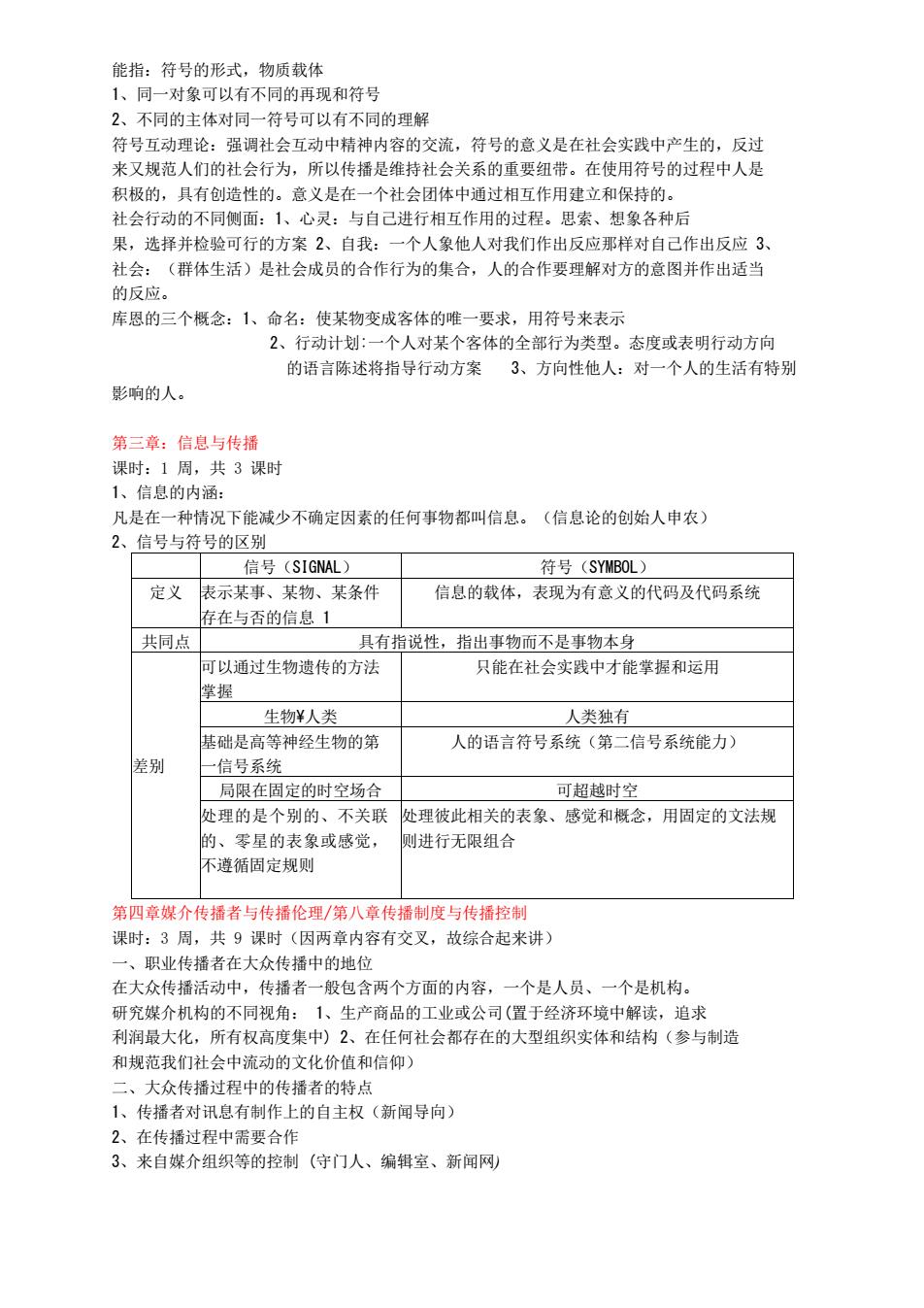

能指:符号的形式,物质载体 1、同一对象可可以有不同的再现和符号 2、不同的主体对同 一符号可以有不同的理解 符号互动理论:强调社会互动中精神内容的交流,符号的意义是在社会实践中产生的,反过 来又规范人们的社会行为,所以传播是维持社会关系的重要纽带。在使用符号的过程中人是 积极的,具有创造性的。意义是在一个社会团体中通过相互作用建立和保持的。 社会行动的 司侧面: 心灵:与自己进行相互作用的过程。思索、 想象各种后 果,选择并检验可行的方案2、自我:一个人象他人对我们作出反应那样对自己作出反应3 社会:(群体生活)是社会成员的合作行为的集合,人的合作要理解对方的意图并作出适当 的反应。 库恩的三个概念:1、命名:使某物变成客体的唯 要求,用符号来表示 2、行动计划:一个人对某个客体的全部行为类型。态度或表明行动方向 的语言陈述将指导行动方案3、方向性他人:对一个人的生活有特别 影响的人。 第三章:信息与传播 课时:1周,共3课时 1、信息的内涵: 凡是在一种情况下能减少不确定因素的任何事物都叫信息。 (信息论的创始人申农 2、信号与符号的区别 信号(SIGNAL】 符号(SYMBOL) 定义 表示某事、某物、某条件 信息的载体,表现为有意义的代码及代码系统 存在与否的信息1 共同点 具有指说性,指出事物而不是事物本身 可以通过生物遗传的方法 只能在社会实践中才能堂据和运用 掌握 生物¥人类 人类独有 基础是高等神经生物的第 人的语言符号系统(第二信号系统能力) 别 一信号系统 局限在固定的时空场合 可超越时空 处理的是个别的、不关联 处理彼此相关的表象、感觉和概念,用固定的文法规 的、 零星的表象或感觉, 则进行无限组合 不遵循固定规则 第四章媒介传播者与传播伦理/第八章传播制度与传播控制 课时:3周,共9课时(因两章内容有交叉,故综合起来讲) 职业传播者在大众传播中的地位 在大众传播活动中,传播者一般包含两个方面的内容,一个是人员、一个是机构。 研究媒介机构的不同视角:1、生产商品的工业或公司(置于经济环境中解读,追求 利润最大化,所有权高度集中)2、在任何社会都存在的大型组织实体和结构(参与制造 和规范我们社会中流动的文化价值和信仰 大众传播过程中的传播者的特点 1、传播者对讯息有制作上的自主权(新闻导向) 2、在传播过程中需要合作 3、来自媒介组织等的控制(守门人、编辑室、新闻网

能指:符号的形式,物质载体 1、同一对象可以有不同的再现和符号 2、不同的主体对同一符号可以有不同的理解 符号互动理论:强调社会互动中精神内容的交流,符号的意义是在社会实践中产生的,反过 来又规范人们的社会行为,所以传播是维持社会关系的重要纽带。在使用符号的过程中人是 积极的,具有创造性的。意义是在一个社会团体中通过相互作用建立和保持的。 社会行动的不同侧面:1、心灵:与自己进行相互作用的过程。思索、想象各种后 果,选择并检验可行的方案 2、自我:一个人象他人对我们作出反应那样对自己作出反应 3、 社会:(群体生活)是社会成员的合作行为的集合,人的合作要理解对方的意图并作出适当 的反应。 库恩的三个概念:1、命名:使某物变成客体的唯一要求,用符号来表示 2、行动计划:一个人对某个客体的全部行为类型。态度或表明行动方向 的语言陈述将指导行动方案 3、方向性他人:对一个人的生活有特别 影响的人。 第三章:信息与传播 课时:1 周,共 3 课时 1、信息的内涵: 凡是在一种情况下能减少不确定因素的任何事物都叫信息。(信息论的创始人申农) 2、信号与符号的区别 信号(SIGNAL) 符号(SYMBOL) 定义 表示某事、某物、某条件 存在与否的信息 1 信息的载体,表现为有意义的代码及代码系统 共同点 具有指说性,指出事物而不是事物本身 差别 可以通过生物遗传的方法 掌握 只能在社会实践中才能掌握和运用 生物\人类 人类独有 基础是高等神经生物的第 一信号系统 人的语言符号系统(第二信号系统能力) 局限在固定的时空场合 可超越时空 处理的是个别的、不关联 的、零星的表象或感觉, 不遵循固定规则 处理彼此相关的表象、感觉和概念,用固定的文法规 则进行无限组合 第四章媒介传播者与传播伦理/第八章传播制度与传播控制 课时:3 周,共 9 课时(因两章内容有交叉,故综合起来讲) 一、职业传播者在大众传播中的地位 在大众传播活动中,传播者一般包含两个方面的内容,一个是人员、一个是机构。 研究媒介机构的不同视角: 1、生产商品的工业或公司(置于经济环境中解读,追求 利润最大化,所有权高度集中) 2、在任何社会都存在的大型组织实体和结构(参与制造 和规范我们社会中流动的文化价值和信仰) 二、大众传播过程中的传播者的特点 1、传播者对讯息有制作上的自主权(新闻导向) 2、在传播过程中需要合作 3、来自媒介组织等的控制 (守门人、编辑室、新闻网)

4、必须右较强的专业素养 三、职业传播者的任务 1、搜集信忘 2、对信息讲行筛洗、取金 3、加工、制作信息 4、对传播内容和方式加以控制 5、收集和处理反馈信息 四、职业传播者的权利和责任 (一)、权利 1、采访权(“知晓权”,“隐私权”,“保密法”) 知晓权是西方新闻理论中 个非常重要的概念。1945年,美国记者肯特·库柏首先使用了“知晓 权”的概念,指的是民众享有通过新闻媒介了解其政府工作情况的法定权利。西方新闻界非常 强调知晓权,总的来说他们认为知晓权至少有4个重要作用(参见《西方新闻理论评析》,徐 耀魁主编,新华出版社1998年出版) 知晓权是公民行使一切民主自由权利的基本前提 2,知晓权是现代围家民主宪政的基础要素。 3,知晓权作为公众的一项社会权利和政治权利,是信息化社会所导致的一种必然性 4.知晓权是防止出现恶劣政府的必要条件 采访权:职业传播者可以不受阻挠地搜集信 情报 并安全、有效地传递信息。国家安全 法:按照国际人权法,准护国家安全是可以立法限制表达自由的重要理由,而披露后会对国家 安全和利益发生损害的信息就是国家机密。 里密法 隐私权:1948年《世界人权宜言》规定:任何人的私生活、家庭、住宅和通信不得任意干沙 他的荣誉不得加以攻击。人人有权享受法律保护,以免受这种干涉或攻击。被认为是隐私权最 重要的国际人权法渊源。以后又强调不受非法干涉。 2、绵辑权(发行和编辑) (1) 私营媒体 (2)、同人式媒体 (3)、官方媒体 (4)、半官方媒体 3、知识产权 4、消息来源保密权 对于新闻记者保护消总来源的合法性,两大法系截然不同。传统的英美法认为记者拒绝向法密 诱露消息来源是违法行为,构成覆视法庭。大陆法系认为这是新闻界的一项权利。5、安全保 护权 ,责任和义务 1、满足公众的知情权 2、维护国家利益、民族利益、政党利益 3、维护社会和谐发展 五、职业传播者的素养 1、对传播事业的敬业精神 2、较高的思想素质(反“克里空”) 3、渊博的基础知识和很强的业务能力 4、对信息的强烈敏感 六、“守门人”理论

4、必须有较强的专业素养 三、职业传播者的任务 1、搜集信息 2、对信息进行筛选、取舍 3、加工、制作信息 4、对传播内容和方式加以控制 5、收集和处理反馈信息 四、职业传播者的权利和责任 (一)、权利 1、采访权(“知晓权”,“隐私权”,“保密法”) 知晓权是西方新闻理论中一个非常重要的概念。1945年,美国记者肯特·库柏首先使用了“知晓 权”的概念,指的是民众享有通过新闻媒介了解其政府工作情况的法定权利。西方新闻界非常 强调知晓权,总的来说他们认为知晓权至少有 4个重要作用(参见《西方新闻理论评析》,徐 耀魁主编,新华出版社 1998年出版): 1.知晓权是公民行使一切民主自由权利的基本前提。 2.知晓权是现代国家民主宪政的基础要素。 3.知晓权作为公众的一项社会权利和政治权利,是信息化社会所导致的一种必然性。 4.知晓权是防止出现恶劣政府的必要条件。 采访权:职业传播者可以不受阻挠地搜集信息、情报,并安全、有效地传递信息。国家安全 法:按照国际人权法,维护国家安全是可以立法限制表达自由的重要理由,而披露后会对国家 安全和利益发生损害的信息就是国家机密。 保密法: 隐私权:1948年《世界人权宣言》规定;任何人的私生活、家庭、住宅和通信不得任意干涉, 他的荣誉不得加以攻击。人人有权享受法律保护,以免受这种干涉或攻击。被认为是隐私权最 重要的国际人权法渊源。以后又强调不受非法干涉。 2、编辑权(发行和编辑) (1)、私营媒体 (2)、同人式媒体 (3)、官方媒体 (4)、半官方媒体 3、知识产权 4、消息来源保密权 对于新闻记者保护消息来源的合法性,两大法系截然不同。传统的英美法认为记者拒绝向法庭 透露消息来源是违法行为,构成藐视法庭。大陆法系认为这是新闻界的一项权利。 5、安全保 护权 (二)、责任和义务 1、满足公众的知情权 2、维护国家利益、民族利益、政党利益 3、维护社会和谐发展 五、职业传播者的素养 1、对传播事业的敬业精神 2、较高的思想素质(反“克里空”) 3、渊博的基础知识和很强的业务能力 4、对信息的强烈敏感 六、“守门人”理论