(三)突触传递的方式 ) 1化学性突触传递(电-化学-电的传递 突触后电位:递质与突触后膜上的受体结合后,引 起的突触后膜的电位变化,具有局部电位的性质。 (1)兴奋性突触后电位(EPSP):兴奋性递质引起 的突触后膜的局部去极化。 Neuropeptides 对Na+、K+、C的通透性发生变化。 Catecholamines (2)抑制性突触后电位(IPSP) arge sma dense core 抑制性递质引起的突触后膜的局部 超极化。对K+、C的通透性升高。 linked receptors PSF ∠9 a or oK-- or 1000 -70 75

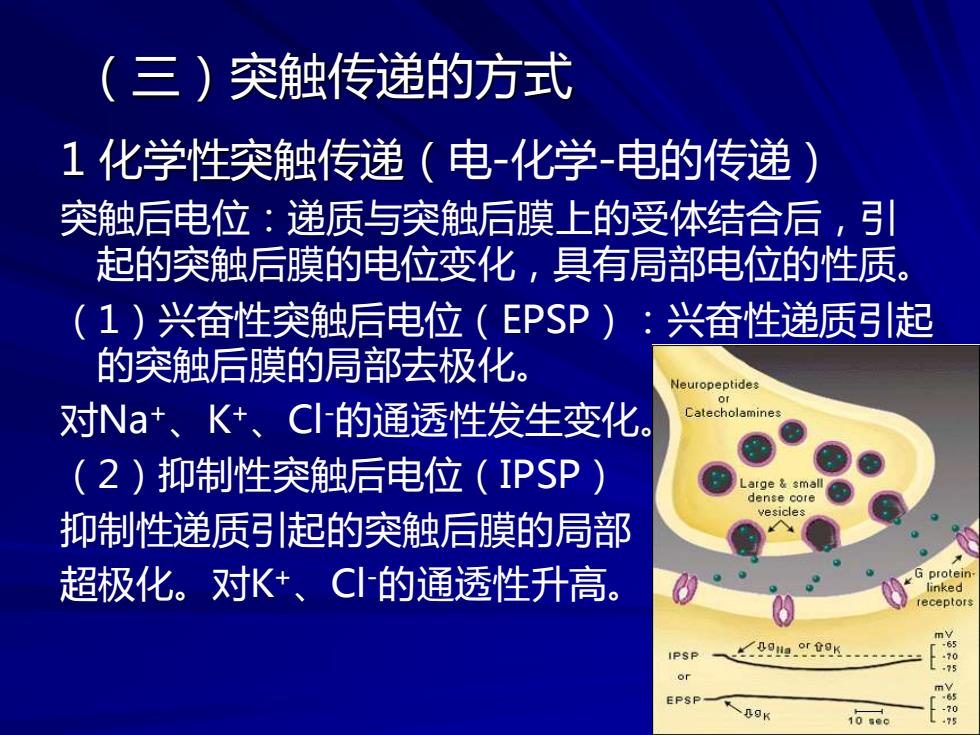

(三)突触传递的方式 1 化学性突触传递(电-化学-电的传递) 突触后电位:递质与突触后膜上的受体结合后,引 起的突触后膜的电位变化,具有局部电位的性质。 (1)兴奋性突触后电位(EPSP):兴奋性递质引起 的突触后膜的局部去极化。 对Na+ 、K+ 、Cl-的通透性发生变化。 (2)抑制性突触后电位(IPSP) 抑制性递质引起的突触后膜的局部 超极化。对K+ 、Cl-的通透性升高

A mV 50 -70 动作电位 兴奋性突触后电位(EPSP)动作电位 Action potential Excitatory Postsynaptic potential Action potential Na B 图 兴奋性突触后电位产生机制示意图 A:电位变化B:突触传递 0 mV 50 70 动作电位 抑制性突触后电位(IPSP) Action potential Inhibitory postsynaptic potential 传终际=保年 图 抑制性突触后电位产生机制示意图 A:电位变化B:突触传递

3.突触传递的机理 突触前膜兴奋→电压依赖性Ca2+通道开放→Ca2+内流 突触小泡前移并与前膜融合递质释放入突触间隙 →递质经扩散与突触后膜的受体结合 突触后膜相关离 子通透性改变 产生特殊的突触后膜电位变化即产生EPSP或PSP 递质被清除

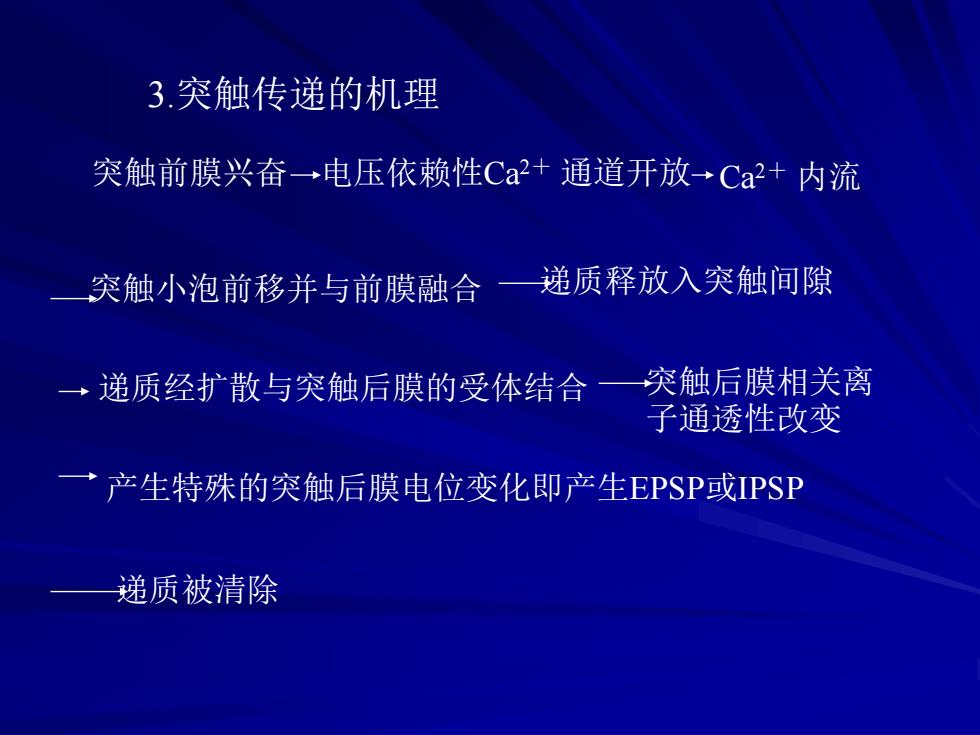

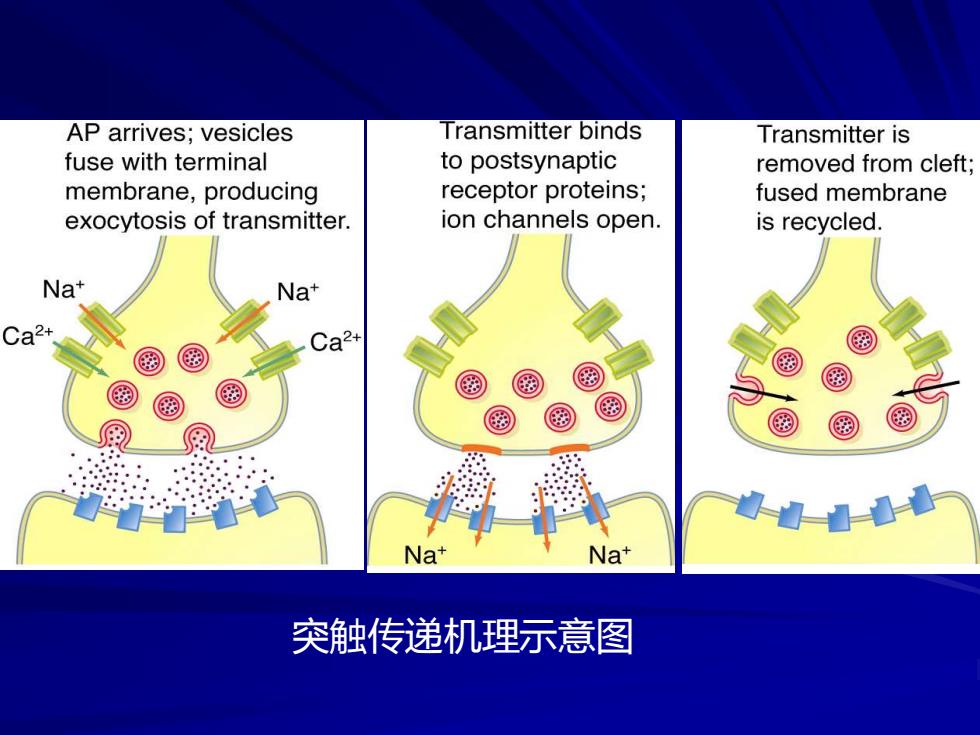

3.突触传递的机理 突触前膜兴奋 电压依赖性Ca2+ 通道开放 Ca2+ 内流 突触小泡前移并与前膜融合 递质释放入突触间隙 递质经扩散与突触后膜的受体结合 突触后膜相关离 子通透性改变 产生特殊的突触后膜电位变化即产生EPSP或IPSP 递质被清除

AP arrives;vesicles Transmitter binds Transmitter is fuse with terminal to postsynaptic removed from cleft; membrane,producing receptor proteins; fused membrane exocytosis of transmitter. ion channels open. is recycled. Na+ Na* Ca2+ Ca2+ ® @ 人- Na* Na* 突触传递机理示意图

突触传递机理示意图

2电突触的传递 特点:信息传递的速度快,电阻低 几乎无潜伏期,传递 的方向可以是双向的。 细胞体 Soma (四)非突触性化学传递 特点:1无特化结构; 轴突 Axon 2无特定关系; 3与效应器细胞距离远; 曲张体 Varicosity 4信息传递时间长,不是 一对一的关系,作用较 为弥散 小泡 5产生效应与否与效应器有 Vesicle 末梢 Nerve ending 无相应受体有关。 图 非突触性化学传递示意图 交感神经肾上腺素能神经元示意图

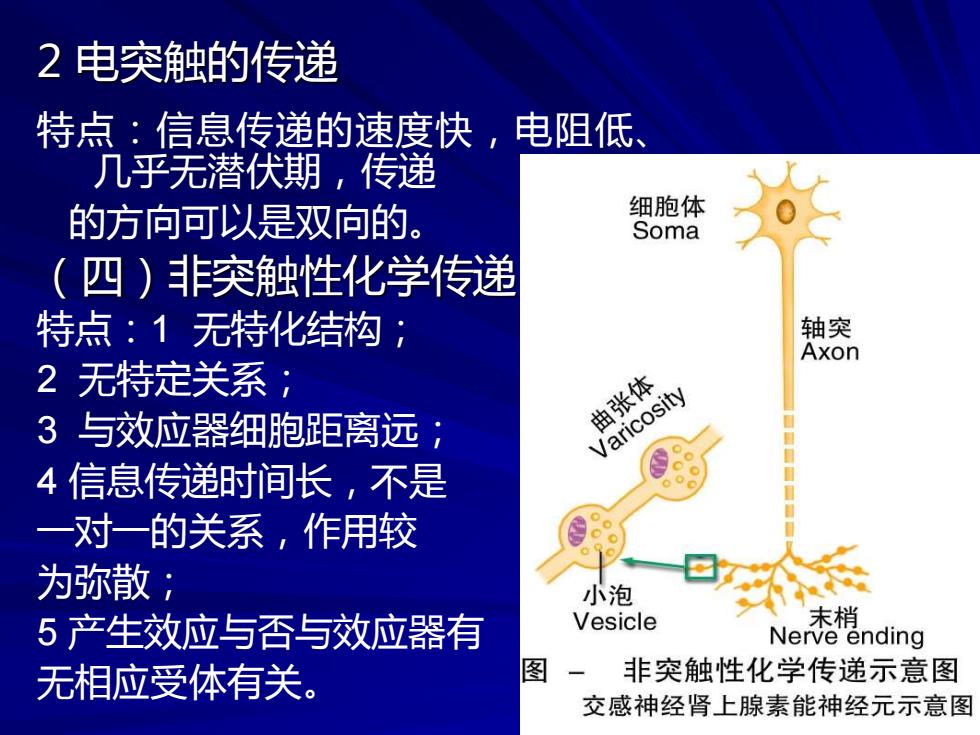

2 电突触的传递 特点:信息传递的速度快,电阻低、 几乎无潜伏期,传递 的方向可以是双向的。 (四)非突触性化学传递 特点:1 无特化结构; 2 无特定关系; 3 与效应器细胞距离远; 4 信息传递时间长,不是 一对一的关系,作用较 为弥散; 5 产生效应与否与效应器有 无相应受体有关