北京中医药大学《中医学基础》教案 教学单元题目 第二章中医学的哲学基础 掌握阴阳和五行学说的基本概念和基本内容,以及在中 医学中的应用。了解阴阳学说和五行学说的形成。 重点:阴阳五行学说的主要内容。 教学要求 难点:阴阳五行学说基本规律在中医学中的应用。 1、阴阳的基本概念 (1)阴阳之原始概念 (2)阴阳的概念 (3)阴阳只能概括事物相互关联的对立属性 【内涵】 A.阴阳是指宇宙物质世界两种不同性质的气。 B.阴阳是描述相互关联事物特性的一对哲学范畴。 【外延】 A.运动的、温热的、明亮的、向外的、上升的、兴奋的…一 教学内容: 一属于阳。 B.静态的、寒冷的、晦暗的、内向的、下降的、抑制的…一 (包括教授的 一属于阴。 2.阴阳的归类划分的规律 重点内容,所 (1)水火的特性是划分事物阴阳属性的标准 (2)事物阴阳属性的相对性 要解决的疑难 3、阴阳学说的基本内容 点) (1)阴阳的对立制约 ※在物质上:同属于一事物(物质)的阴阳两种不同性质的气是 相互依存,是互根为一体的。任何一方都不能脱离另一方而单独存在。 ※在哲学范畴上:同一范畴内的两个方面是不可分割的。 (2)阴阳的互根互用 ※在物质上:阴阳二气的功能特性、作用趋向对立相反。例如: 阴内聚、成形:阳外趋、活动。 ※在哲学范畴上:同一范畴内的两个方面其特性相反

北京中医药大学《中医学基础》教案 教学单元题目 第二章 中医学的哲学基础 教学要求 掌握阴阳和五行学说的基本概念和基本内容,以及在中 医学中的应用。了解阴阳学说和五行学说的形成。 重点:阴阳五行学说的主要内容。 难点:阴阳五行学说基本规律在中医学中的应用。 教学内容: (包括教授的 重点内容,所 要解决的疑难 点) 1、 阴阳的基本概念 (1) 阴阳之原始概念 (2) 阴阳的概念 (3)阴阳只能概括事物相互关联的对立属性 【内涵】 A.阴阳是指宇宙物质世界两种不同性质的气。 B.阴阳是描述相互关联事物特性的一对哲学范畴。 【外延】 A.运动的、温热的、明亮的、向外的、上升的、兴奋的…… — —属于阳。 B.静态的、寒冷的、晦暗的、内向的、下降的、抑制的…… — —属于阴。 2. 阴阳的归类划分的规律 (1)水火的特性是划分事物阴阳属性的标准 (2)事物阴阳属性的相对性 3、阴阳学说的基本内容 (1)阴阳的对立制约 ※在物质上:同属于一事物(物质)的阴阳两种不同性质的气是 相互依存,是互根为一体的。任何一方都不能脱离另一方而单独存在。 ※在哲学范畴上:同一范畴内的两个方面是不可分割的。 (2)阴阳的互根互用 ※在物质上:阴阳二气的功能特性、作用趋向对立相反。例如: 阴内聚、成形;阳外趋、活动。 ※在哲学范畴上:同一范畴内的两个方面其特性相反

教学方法: (包括课 堂讲授、讨 论、参观学 讲授,辅以图表、多媒体课件 习、电化教 育、实验、 实习等。同 时注明所 用挂图、标 本、课堂示 教等) 阴阳学说 教学时间 安排: 阴阳的概念(约30分钟) (总体安 阴阳学说的主要内容(约60分钟) 排及每部 分内容教 学时间安 排) 何谓阴阳?辨别阴阳的规则?阴阳学说的主要内容? 复习思考 题及课堂 作业 课堂测验 及提问试 阴阳的互根互用含义? 题 备注

教学方法: (包括课 堂讲授、讨 论、参观学 习、电化教 育、实验、 实习等。同 时注明所 用挂图、标 本、课堂示 教等) 讲授,辅以图表、多媒体课件 教学时间 安排: (总体安 排及每部 分内容教 学时间安 排) 阴阳学说 阴阳的概念(约 30 分钟) 阴阳学说的主要内容(约 60 分钟) 复习思考 题及课堂 作业 何谓阴阳?辨别阴阳的规则?阴阳学说的主要内容? 课堂测验 及提问试 题 阴阳的互根互用含义? 备 注

北京中医药大学《中医学基础》教案 教学单元题目 第二章中医学的哲学基础 掌握阴阳和五行学说的基本概念和基本内容,以及在中 医学中的应用。了解阴阳学说和五行学说的形成。 教学要求 重点:阴阳五行学说的主要内容。 难点:阴阳五行学说基本规律在中医学中的应用。 1、 阴阳学说的基本内容 (3)阴阳的消长平稳 属于同一事物(物质)的阴阳二气不仅相互依存、趋向相反,而 且相互制约、变化消长以维持相对平衡。即阴阳平衡、“阴平阳秘” (《素问生气通天论》)。 阴阳失于制约消长则该物质将发生变化,当阴阳离决,则该事 物将发生质变而不复存在。 阴阳消长变化属量变过程。 教学内容: (4)阴阳的相互转化 阴阳双方在一定条件下可以各自向其对方转化,即阴可以转化为 (包括教授的 阳,阳可以转化为阴。这种变化属质的变化 2、阴阳学说在中医学中的应用 重点内容,所 (1)说明人体的组织结构 (2)说明人体的生理功能 要解决的疑难 (3)人体的病理变化 (4)用于疾病的诊断 点) (5)用于疾病的治疗

北京中医药大学《中医学基础》教案 教学单元题目 第二章 中医学的哲学基础 教学要求 掌握阴阳和五行学说的基本概念和基本内容,以及在中 医学中的应用。了解阴阳学说和五行学说的形成。 重点:阴阳五行学说的主要内容。 难点:阴阳五行学说基本规律在中医学中的应用。 教学内容: (包括教授的 重点内容,所 要解决的疑难 点) 1、阴阳学说的基本内容 (3)阴阳的消长平稳 属于同一事物(物质)的阴阳二气不仅相互依存、趋向相反,而 且相互制约、变化消长以维持相对平衡。即 阴阳平衡、“阴平阳秘” (《素问生气通天论》)。 阴阳失于制约消长则该物质将发生变化, 当阴阳离决,则该事 物将发生质变而不复存在。 阴阳消长变化属量变过程。 (4)阴阳的相互转化 阴阳双方在一定条件下可以各自向其对方转化,即阴可以转化为 阳,阳可以转化为阴。这种变化属质的变化 2、阴阳学说在中医学中的应用 (1)说明人体的组织结构 (2)说明人体的生理功能 (3)人体的病理变化 (4)用于疾病的诊断 (5)用于疾病的治疗

教学方法: (包括课 堂讲授、讨 论、参观学 讲授,辅以图表、多媒体课件 习、电化教 育、实验、 实习等。同 时注明所 用挂图、标 本、课堂示 教等) 阴阳学说的主要内容(约40分钟) 教学时间 安排: 阴阳学说在中医学的应用(约50分钟) (总体安 排及每部 分内容教 学时间安 排) 阴阳消长与转化的关系?阴阳学说说明人体病理的纲领? 复习思考 题及课堂 作业 课堂测验 及提问试 阴阳消长与转化的关系? 题 备注

教学方法: (包括课 堂讲授、讨 论、参观学 习、电化教 育、实验、 实习等。同 时注明所 用挂图、标 本、课堂示 教等) 讲授,辅以图表、多媒体课件 教学时间 安排: (总体安 排及每部 分内容教 学时间安 排) 阴阳学说的主要内容(约 40 分钟) 阴阳学说在中医学的应用(约 50 分钟) 复习思考 题及课堂 作业 阴阳消长与转化的关系?阴阳学说说明人体病理的纲领? 课堂测验 及提问试 题 阴阳消长与转化的关系? 备 注

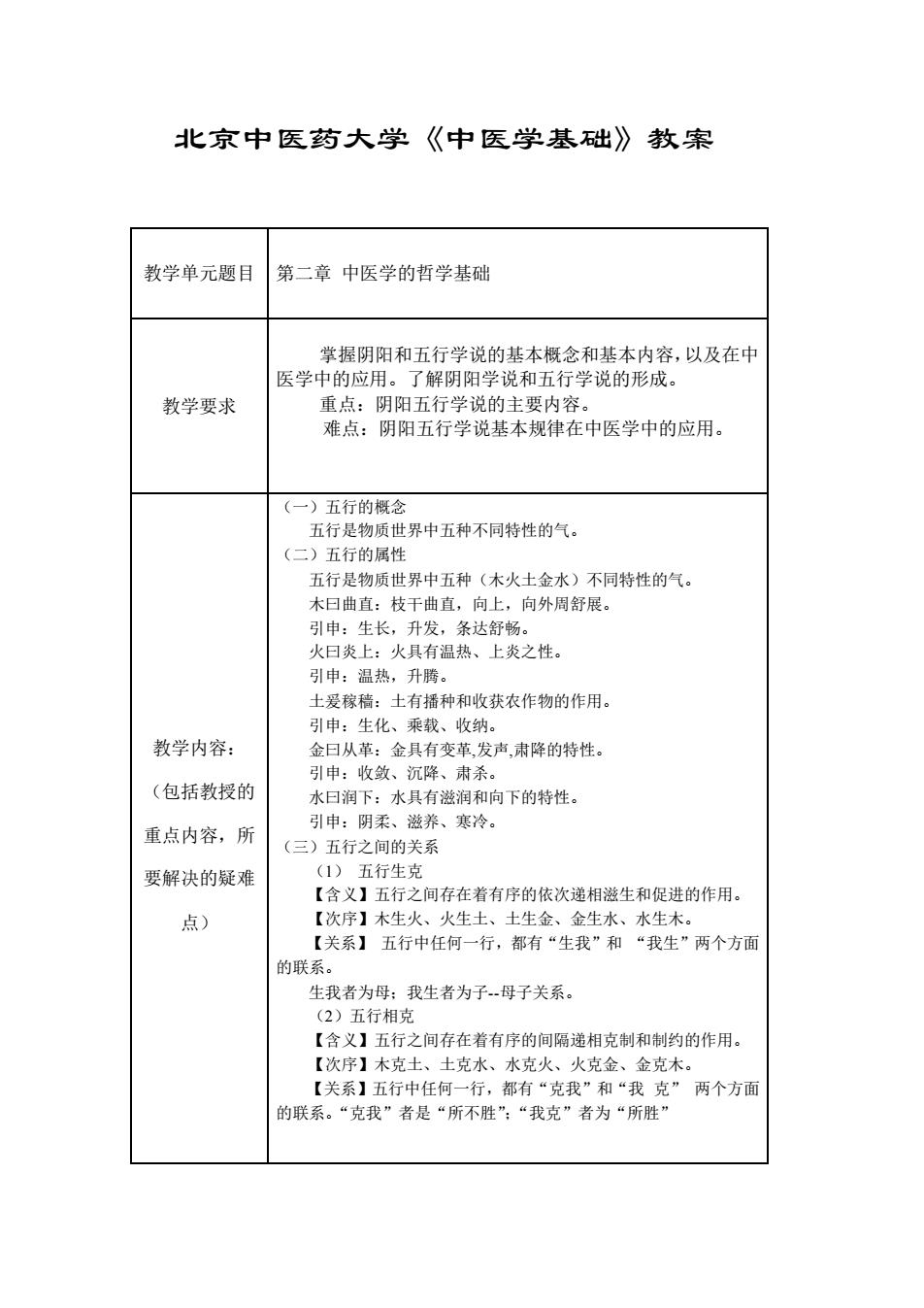

北京中医药大学《中医学基础》教案 教学单元题目 第二章中医学的哲学基础 掌握阴阳和五行学说的基本概念和基本内容,以及在中 医学中的应用。了解阴阳学说和五行学说的形成。 教学要求 重点:阴阳五行学说的主要内容。 难点:阴阳五行学说基本规律在中医学中的应用。 (一)五行的概念 五行是物质世界中五种不同特性的气。 (二)五行的属性 五行是物质世界中五种(木火土金水)不同特性的气。 木曰曲直:枝干曲直,向上,向外周舒展。 引申:生长,升发,条达舒畅。 火曰炎上:火具有温热、上炎之性。 引申:温热,升腾。 土爱稼穑:土有播种和收获农作物的作用。 引申:生化、乘载、收纳。 教学内容: 金曰从革:金具有变革,发声,肃降的特性。 引申:收敛、沉降、肃杀。 (包括教授的 水曰润下:水具有滋润和向下的特性。 引申:阴柔、滋养、寒冷。 重点内容,所 (三)五行之间的关系 要解决的疑难 (1)五行生克 【含义】五行之间存在着有序的依次递相滋生和促进的作用。 点) 【次序】木生火、火生土、土生金、金生水、水生木。 【关系】五行中任何一行,都有“生我”和“我生”两个方面 的联系。 生我者为母:我生者为子母子关系。 (2)五行相克 【含义】五行之间存在着有序的间隔递相克制和制约的作用。 【次序】木克土、土克水、水克火、火克金、金克木。 【关系】五行中任何一行,都有“克我”和“我克”两个方面 的联系。“克我”者是“所不胜”:“我克”者为“所胜

北京中医药大学《中医学基础》教案 教学单元题目 第二章 中医学的哲学基础 教学要求 掌握阴阳和五行学说的基本概念和基本内容,以及在中 医学中的应用。了解阴阳学说和五行学说的形成。 重点:阴阳五行学说的主要内容。 难点:阴阳五行学说基本规律在中医学中的应用。 教学内容: (包括教授的 重点内容,所 要解决的疑难 点) (一)五行的概念 五行是物质世界中五种不同特性的气。 (二)五行的属性 五行是物质世界中五种(木火土金水)不同特性的气。 木曰曲直:枝干曲直,向上,向外周舒展。 引申:生长,升发,条达舒畅。 火曰炎上:火具有温热、上炎之性。 引申:温热,升腾。 土爰稼穑:土有播种和收获农作物的作用。 引申:生化、乘载、收纳。 金曰从革:金具有变革,发声,肃降的特性。 引申:收敛、沉降、肃杀。 水曰润下:水具有滋润和向下的特性。 引申:阴柔、滋养、寒冷。 (三)五行之间的关系 (1) 五行生克 【含义】五行之间存在着有序的依次递相滋生和促进的作用。 【次序】木生火、火生土、土生金、金生水、水生木。 【关系】 五行中任何一行,都有“生我”和 “我生”两个方面 的联系。 生我者为母;我生者为子--母子关系。 (2)五行相克 【含义】五行之间存在着有序的间隔递相克制和制约的作用。 【次序】木克土、土克水、水克火、火克金、金克木。 【关系】五行中任何一行,都有“克我”和“我 克” 两个方面 的联系。“克我”者是“所不胜”;“我克”者为“所胜