显 第一节 大环内酯类 耐药机制: ·产生灭活酶,包括酯酶、磷酸化酶、甲基化酶、葡萄糖酶、 乙酰转移酶和核苷转移酶。 。 靶位的结构改变,使核糖体的药物结合部位甲基化而产 生耐药。 ·摄入减少,使膜成分改变或出现新的成分,导致菌体内的 量减少。 ·外排增多,可以通过基因编码产生外排泵。 多药耐药,大环内酯类-林可霉素类-链阳菌素耐药,简称 MLS耐药。 人凤只生公松

耐药机制: • 产生灭活酶,包括酯酶、磷酸化酶、甲基化酶、葡萄糖酶、 乙酰转移酶和核苷转移酶。 • 靶位的结构改变,使核糖体的药物结合部位甲基化而产 生耐药。 • 摄入减少,使膜成分改变或出现新的成分,导致菌体内的 量减少。 • 外排增多,可以通过基因编码产生外排泵。 • 多药耐药,大环内酯类-林可霉素类-链阳菌素耐药,简称 MLS耐药。 第一节 大环内酯类

战 第一节 大环内酯类 药代动力学: ·吸收,不耐酸,一般服用其肠衣片或酯化物。 ·分布,广泛分布到除脑脊液外的各种体液和组织。 ·代谢,主要在肝脏代谢,并能通过与细胞色素P-450系统相 互反应而抑制许多药物的氧化。 ·排泄,红霉素和阿奇霉素主要以活性形式聚积和分泌在胆 汁中,部分药物经肝肠循环被重吸收。克拉霉素及其代谢产 物经肾脏排泄。 人凤只坐公版松

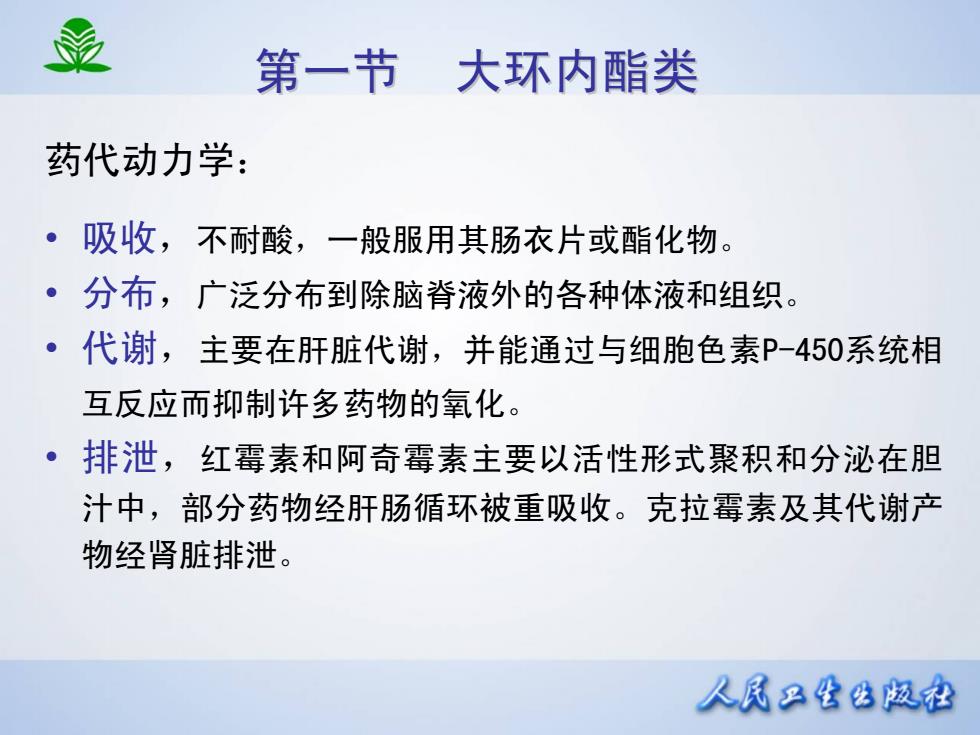

药代动力学: • 吸收,不耐酸,一般服用其肠衣片或酯化物。 • 分布,广泛分布到除脑脊液外的各种体液和组织。 • 代谢,主要在肝脏代谢,并能通过与细胞色素P-450系统相 互反应而抑制许多药物的氧化。 • 排泄,红霉素和阿奇霉素主要以活性形式聚积和分泌在胆 汁中,部分药物经肝肠循环被重吸收。克拉霉素及其代谢产 物经肾脏排泄。 第一节 大环内酯类

第一节 大环内酯类 传统大环内酯类 新大环内酯类 G菌,G球菌,厌02 球菌,支原体、衣原 。1 抗菌作用↑ 体、军团菌等有效。 ·胃酸不稳定,口服吸 胃酸稳定,F↑, 收差。 组织C↑,t1/2↑ 、胃肠反应多 ,胃肠反应少 人凤只生公版松

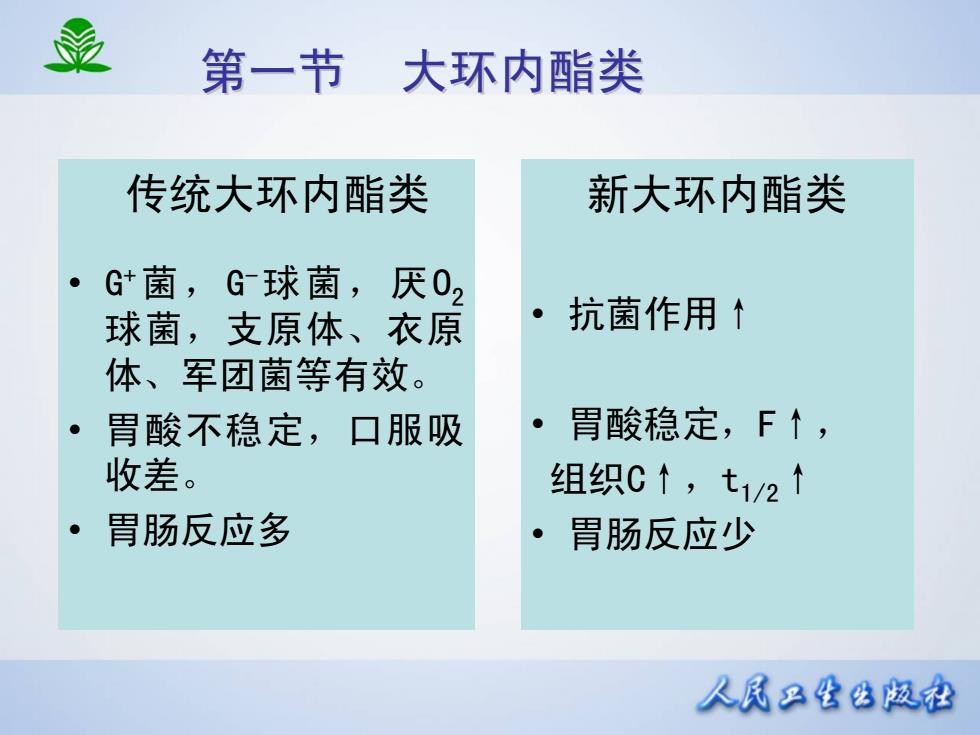

传统大环内酯类 • G +菌,G -球菌,厌O 2 球菌,支原体、衣原 体、军团菌等有效。 • 胃酸不稳定,口服吸 收差。 • 胃肠反应多 新大环内酯类 • 抗菌作用 ↑ • 胃酸稳定,F↑, 组织C↑,t1/2 ↑ • 胃肠反应少 第一节 大环内酯类

显 红霉素(erythromycin) ·体内过程:不耐酸,分布广、不易透过血脑屏障; 碱性环境中抗菌活性强、主要经胆汁排泄.血药浓度 低,组织浓度较高(痰,皮下,胆汁中>血液) ·抗菌机制:作用于50S亚基,可能与P位结合,抑制 转肽作用及mRNA移位。 ·不良反应:胃肠反应,静注易引起血栓性静脉炎。 人民口生名版松

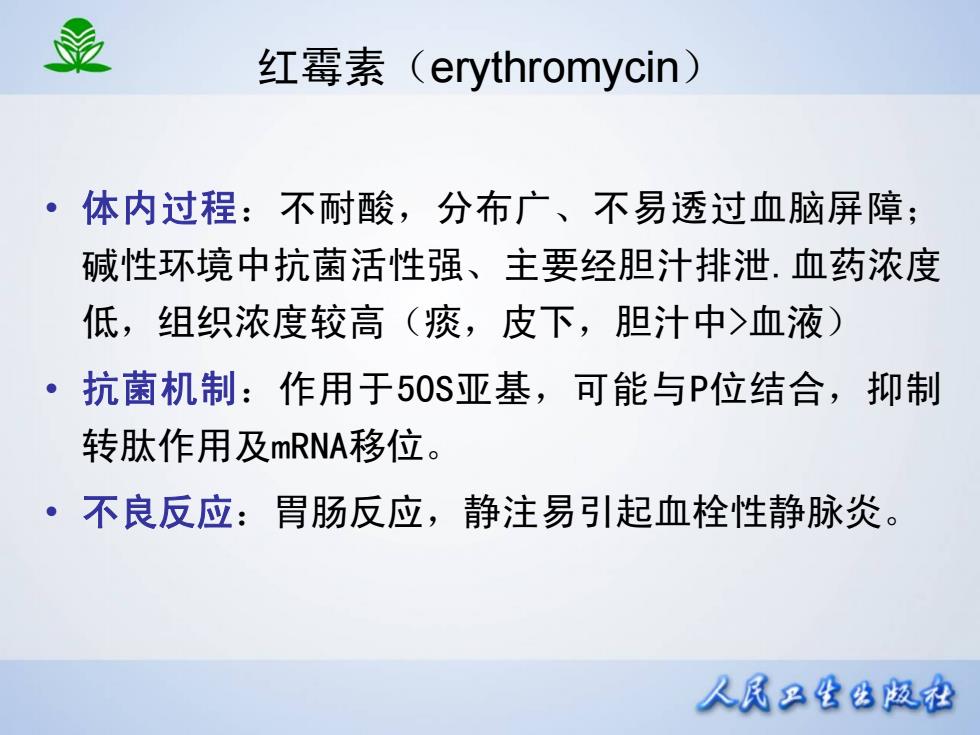

红霉素(erythromycin) • 体内过程:不耐酸,分布广、不易透过血脑屏障; 碱性环境中抗菌活性强、主要经胆汁排泄.血药浓度 低,组织浓度较高(痰,皮下,胆汁中>血液) • 抗菌机制:作用于50S亚基,可能与P位结合,抑制 转肽作用及mRNA移位。 • 不良反应:胃肠反应,静注易引起血栓性静脉炎

红霉素常用剂型 肠溶衣片或肠溶薄膜衣片,口服后在肠道中吸收。 依托红霉素,又称无味红霉素,为红霉素丙酸酯的十二烷基硫 酸盐,耐酸,吸收好。 硬酯酸红霉素,为糖衣片或薄膜衣片,对酸较稳定,耐酸,在 小肠吸收。 琥乙红霉素,无味,对胃酸稳定,在肠道中以基质和酯化物的 形式被吸收。 乳糖酸红霉素,为水溶性的红霉素乳糖醛酸酯,主要用做静脉 滴注给药。 此外,还有红霉素的眼膏制剂和外用制剂。 人凤只坐公版松

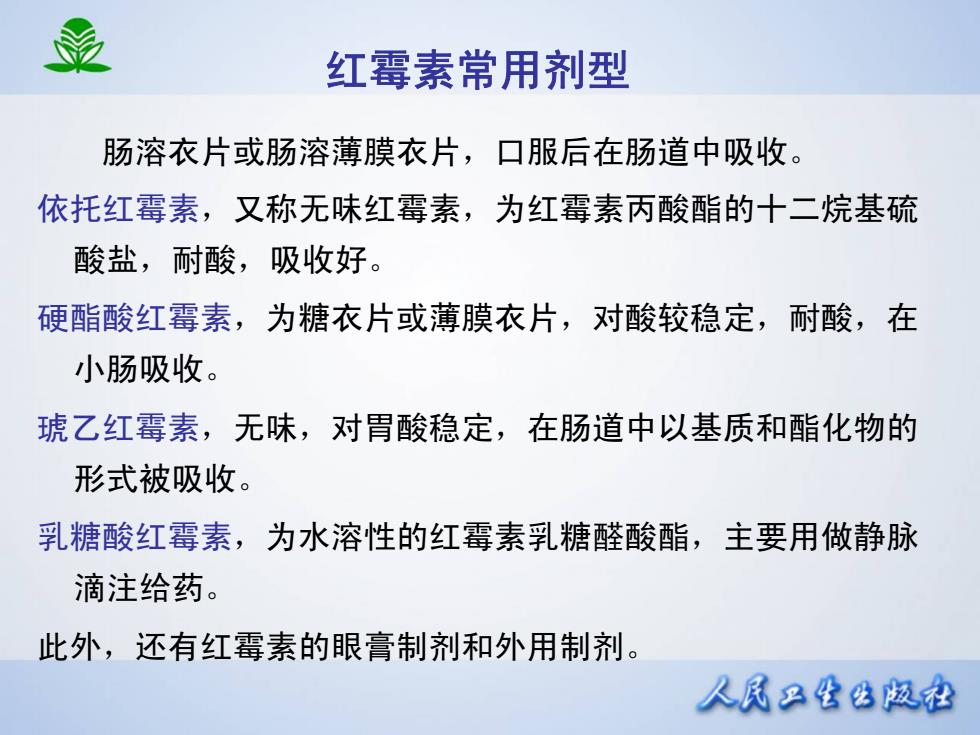

红霉素常用剂型 肠溶衣片或肠溶薄膜衣片,口服后在肠道中吸收。 依托红霉素,又称无味红霉素,为红霉素丙酸酯的十二烷基硫 酸盐,耐酸,吸收好。 硬酯酸红霉素,为糖衣片或薄膜衣片,对酸较稳定,耐酸,在 小肠吸收。 琥乙红霉素,无味,对胃酸稳定,在肠道中以基质和酯化物的 形式被吸收。 乳糖酸红霉素,为水溶性的红霉素乳糖醛酸酯,主要用做静脉 滴注给药。 此外,还有红霉素的眼膏制剂和外用制剂