第三章自发磁化的唯象理论 §3.1铁磁性的基本特点和基本现象 §3.2铁磁性自发磁化的唯象理论 §3.3“分子场”理论的改进和发展 §3.4反铁磁性“分子场”理论 §3.5亚铁磁性唯象理论 §3.6磁结构的多样性

第三章 自发磁化的唯象理论 §3.1 铁磁性的基本特点和基本现象 §3.2 铁磁性自发磁化的唯象理论 §3.3 “分子场”理论的改进和发展 §3.4 反铁磁性“分子场”理论 §3.5 亚铁磁性唯象理论 §3.6 磁结构的多样性

§3.1铁磁性的基本特点和基本现象 铁磁物质的基本特点 Wiss分子场假说(1907年)认为:在铁磁物质中存在很 强的分子场,使原子磁矩有序排列形成自发磁化,这种自 发磁化又局限在一个个被称为磁畴的小区域(103一105cm 中。由于物体存在许多这样的小区域,各个小区域的自发 磁化方向又不尽相同,因此在无外加磁场时它们互相抵消, 而显示不出宏观磁性 1磁化强度与外 场强度和 度的关系实验 铁磁物质在很低的外磁场(H~10Oe或103Am)下就 磁化饱和,并在M~T曲线存在居里点T是自发磁化存在的

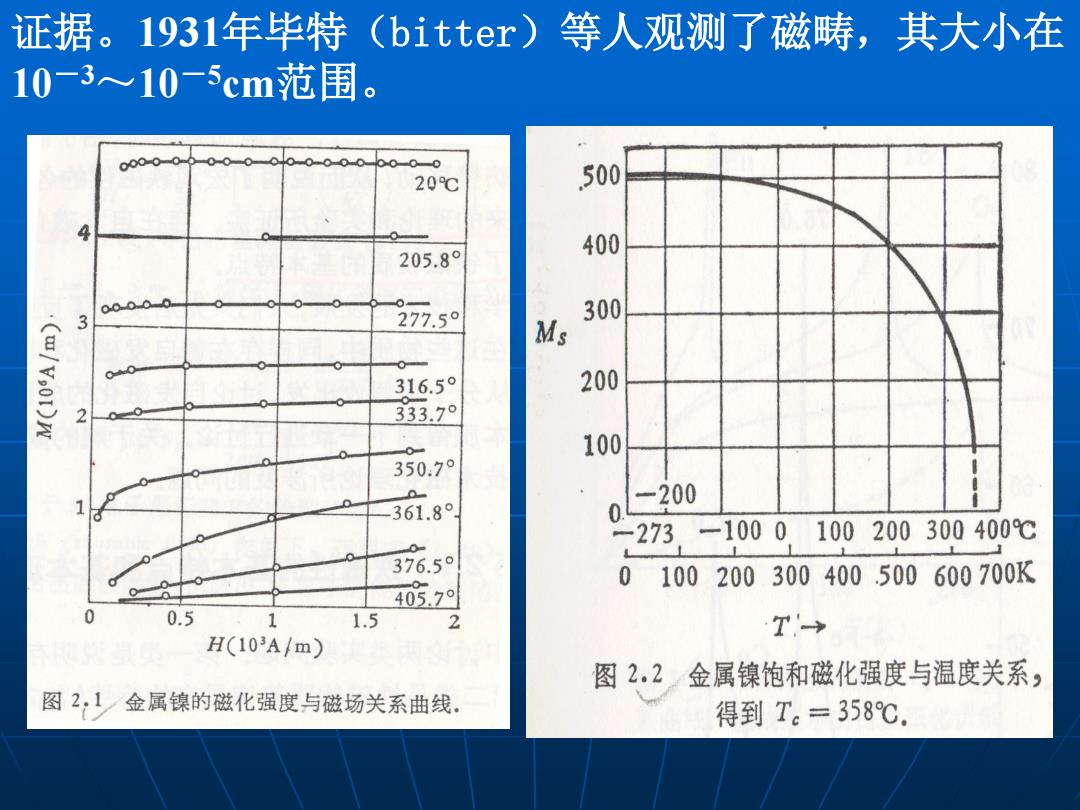

§3.1 铁磁性的基本特点和基本现象 一、铁磁物质的基本特点 Weiss分子场假说(1907年)认为:在铁磁物质中存在很 强的分子场,使原子磁矩有序排列形成自发磁化,这种自 发磁化又局限在一个个被称为磁畴的小区域(10-3—10-5cm) 中。由于物体存在许多这样的小区域,各个小区域的自发 磁化方向又不尽相同,因此在无外加磁场时它们互相抵消, 而显示不出宏观磁性。 1.磁化强度与外磁场强度和温度的关系实验 铁磁物质在很低的外磁场(H~10Oe或103A/m)下就 磁化饱和,并在Ms~T曲线存在居里点Tc是自发磁化存在的

证据。1931年毕特(bitter)等人观测了磁畴,其大小在 10一3~10-5cm范围。 0000 000 20℃ 500 4 0 205.8° 400 00000 0 3 277.50 300 Ms 0 316.5° 200 333.7° 0 100 350.7° -200 361.8° 0 -273.-1000. 100200300400℃ 0- 376.5° 0100 200300400.500600700K 405.79 0 0.5 1 1.5 2 T→ H(103A/m) 图2.2 金属镍饱和磁化强度与温度关系, 图2,1金属镍的磁化强度与磁场关系曲线 得到Tc=358℃

证据。1931年毕特(bitter)等人观测了磁畴,其大小在 10-3~10-5cm范围

观察磁畴的方法: 1.粉纹法 2.原子力显微镜AFM 3.Kerr效应、Faraday效应 利用入射光的偏振面在不同的磁畴方向会有 不同的偏转 。 4.X-Ray形貌法 2,非磁物理现象与自发磁化 具有铁磁性的物质,其比热、电导率、热膨胀系数 等非磁性物理量,在磁性转变温度以下和附近出现较为突 出的反常现象,这种反常现象的消失总是与铁磁性的消失 具有相同的温度,而且重要的是这种反常现象与铁磁物质

观察磁畴的方法: 1. 粉纹法 2. 原子力显微镜 AFM 3. Kerr效应、 Faraday效应 利用入射光的偏振面在不同的磁畴方向会有 不同的偏转。 4. X-Ray形貌法 2.非磁物理现象与自发磁化 具有铁磁性的物质,其比热、电导率、热膨胀系数 等非磁性物理量,在磁性转变温度以下和附近出现较为突 出的反常现象,这种反常现象的消失总是与铁磁性的消失 具有相同的温度,而且重要的是这种反常现象与铁磁物质

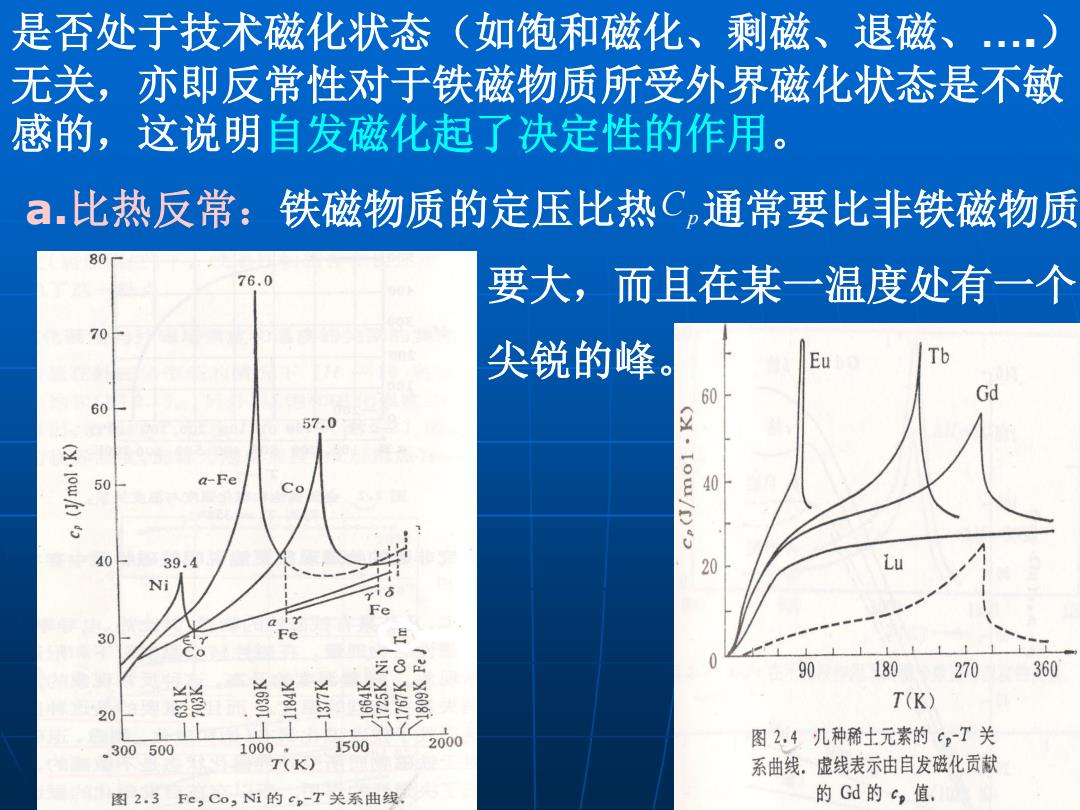

是否处于技术磁化状态(如饱和磁化、剩磁、退磁、.) 无关,亦即反常性对于铁磁物质所受外界磁化状态是不敏 感的,这说明自发磁化起了决定性的作用。 a.比热反常:铁磁物质的定压比热C,通常要比非铁磁物质 80 76.0 要大,而且在某一温度处有一个 70 尖锐的峰 60 Gd 60 57.0 50 a-Fe Co 40 40- 39.4 20 Lu Ni 6 Fe a ir 30 Fe 目 Co z8出 90 180 270 360 T(K) 20 美 .300500 1000. 1500 2000 图2.4儿种稀土元素的c,-T关 T(K) 系曲线.虚线表示由自发磁化贡献 图2.3 Fc,Co,Ni的cp-T关系曲线 的Gd的c,值

是否处于技术磁化状态(如饱和磁化、剩磁、退磁、….) 无关,亦即反常性对于铁磁物质所受外界磁化状态是不敏 感的,这说明自发磁化起了决定性的作用。 a.比热反常:铁磁物质的定压比热 通常要比非铁磁物质 要大,而且在某一温度处有一个 尖锐的峰。 Cp