第2章政治模型:为思考公共政策提供帮助 新界定。由于精英集团普遍存在保守主义的情节,致力于维持现行的政治和社会体 系,因此公共政策的变革是渐进性的,而非革命性的。公共政策经常会被修正,但 是很少会被新的政策替代。当发生了威胁到政治体系的事件时,精英们就会在既得 利益的基础上进行机构改革,维持这个体系以及他们在体系中的地位,政治体系的 性质就会发生一定的改变。精英的价值观也许是“公众取向”的,一种“贵族行为 理应高尚”的使命感也渗透于精英价值观念中,大众福利也可能会成为精英制定政 策的一个重要因素。因此,精英主义并不必然意味着公共政策与大众福利是敌对 的,只不过是把承担大众福利的责任赋予了精英而非大众。 第二,很大程度上,精英主义把大众视作被动的、态度冷漠的、消息闭塞的, 因此,大众的情感更多地受到精英的操纵,而精英的价值观却很少受到大众情感的 影响;就绝大多数情况而言,精英与大众之间的交流是自上而下的。因此,普选和 党派竞选并不意味着公众的民主参与。公共政策的决定极少会通过大众选举政党提 出方案、或大众决定的形式进行。在很大程度上,这些“民主”的制度一选举 或政党制度一的价值主要体现在其象征性的意义上。这些制度,通过在大选的 日子里让大众扮演投票者的角色,有利于把大众与政治体系联系起来,也使政党 得到大众的认同。精英主义认为,大众最多只能对精英的决策行为产生一种间接 的影响。 精英主义者还坚称,精英们在社会系统的根本规范方面具有共识,认同基本 的游戏规则以及社会系统本身的延续。社会系统的稳定性,甚至延续,依赖于精 英对社会系统的基本价值达成共识,只有符合这些共识的政策方案才会得到人们 严肃认真的考虑。当然,精英主义并不意味着精英集团的成员在追求卓越上从未 有过不一致的意见或相互竞争。精英之间没有竞争的社会不可能存在。但是精英 主义暗含着他们之间的竞争只集中在较少数的问题上,而且他们之间的共识要远 远大于分歧。 公共选择理论:政策是自利个人的群体选择 公共选择理论是用经济学的方法研究非市场决策,尤其是把经济分析方法应用 于公共政策制定。传统上,经济学研究市场行为并假定个人追求个人利益;而政治 学则是研究公共领域的行为,并假定个人是为了实现公共利益。因此,对于人类动 机,在经济学和政治学中有着不同的解释:“经济人”理论假设自利的个体追求个 人利益的最大化;而“政治人”理论则假设具有公益精神的个体追求社会福利的最 大化。 公共选择:模型的应用 公共选择理论模型在第10章“环境政策:外部性与利益”中将得到应用,主

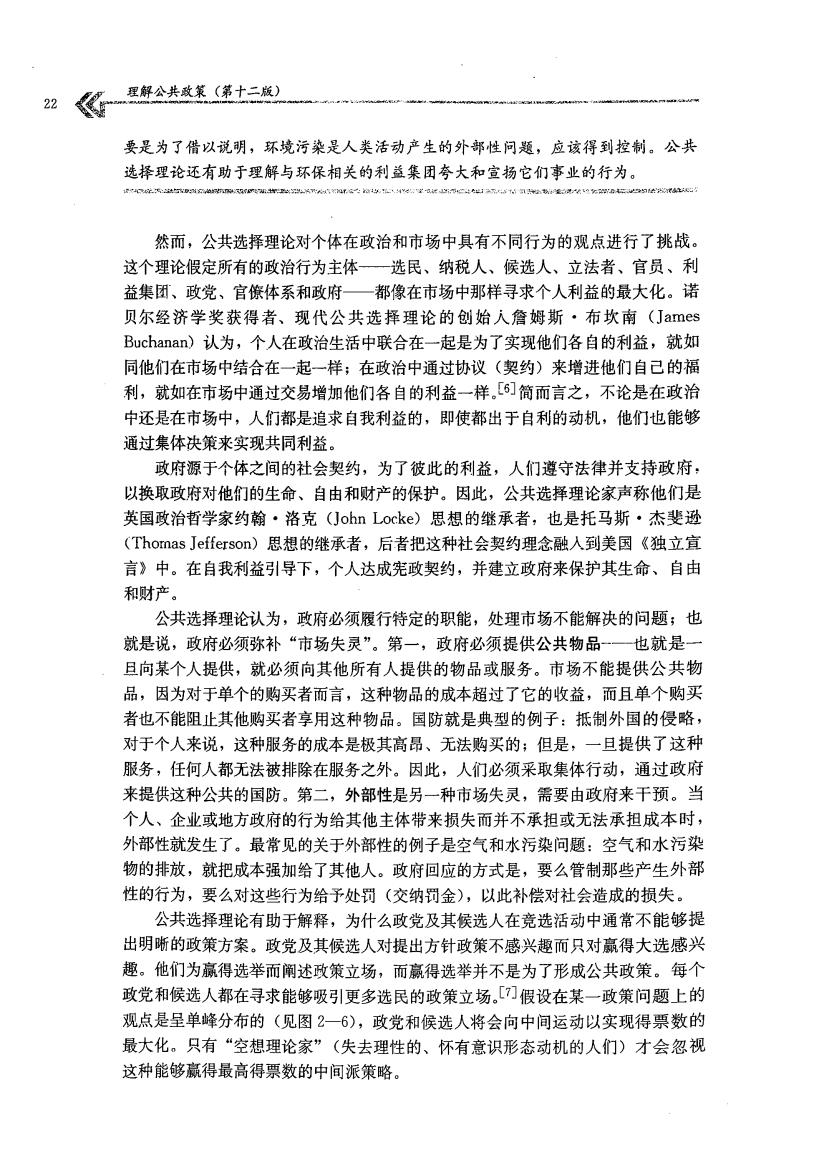

理解公共政策(第十二版) 22 要是为了借以说明,环境污染是人类活动产生的外部性问题,应该得到控制。公共 选择理论还有助于理解与环保相关的利益集团夸大和宣杨它们事业的行为。 天法D,的e84r之agg、4ve,星-a:C4x13我望0父t4%B=29405 然而,公共选择理论对个体在政治和市场中具有不同行为的观点进行了挑战。 这个理论假定所有的政治行为主体一选民、纳税人、候选人、立法者、官员、利 益集团、政党、官僚体系和政府一都像在市场中那样寻求个人利益的最大化。诺 贝尔经济学奖获得者、现代公共选择理论的创始入詹姆斯·布坎南(James Buchanan)认为,个人在政治生活中联合在一起是为了实现他们各自的利益,就如 同他们在市场中结合在一起一样;在政治中通过协议(契约)来增进他们自己的福 利,就如在市场中通过交易增加他们各自的利益一样。[6]简而言之,不论是在政治 中还是在市场中,人们都是追求自我利益的,即使都出于自利的动机,他们也能够 通过集体决策来实现共同利益。 政府源于个体之间的社会契约,为了彼此的利益,人们遵守法律并支持政府, 以换取政府对他们的生命、自由和财产的保护。因此,公共选择理论家声称他们是 英国政治哲学家约瀚·洛克(John Locke)思想的继承者,也是托马斯·杰斐逊 (Thomas Jefferson)思想的继承者,后者把这种社会契约理念融入到美国《独立宣 言》中。在自我利益引导下,个人达成宪政契约,并建立政府来保护其生命、自由 和财产。 公共选择理论认为,政府必须履行特定的职能,处理市场不能解决的问题;也 就是说,政府必须弥补“市场失灵”。第一,政府必须提供公共物品一一也就是一 旦向某个人提供,就必须向其他所有人提供的物品或服务。市场不能提供公共物 品,因为对于单个的购买者而言,这种物品的成本超过了它的收益,而且单个购买 者也不能阻止其他购买者享用这种物品。国防就是典型的例子:抵制外国的侵略, 对于个人来说,这种服务的成本是极其高昂、无法购买的;但是,一旦提供了这种 服务,任何人都无法被排除在服务之外。因此,人们必须采取集体行动,通过政府 来提供这种公共的国防。第二,外部性是另一种市场失灵,需要由政府来干预。当 个人、企业或地方政府的行为给其他主体带来损失而并不承担或无法承担成本时, 外部性就发生了。最常见的关于外部性的例子是空气和水污染问题:空气和水污染 物的排放,就把成本强加给了其他人。政府回应的方式是,要么管制那些产生外部 性的行为,要么对这些行为给予处罚(交纳罚金),以此补偿对社会造成的损失。 公共选择理论有助于解释,为什么政党及其候选人在竞选活动中通常不能够提 出明晰的政策方案。政党及其候选人对提出方针政策不感兴趣而只对赢得大选感兴 趣。他们为赢得选举而阐述政策立场,而赢得选举并不是为了形成公共政策。每个 政党和候选人都在寻求能够吸引更多选民的政策立场。们假设在某一政策问题上的 观点是呈单峰分布的(见图2一6),政党和候选人将会向中间运动以实现得票数的 最大化。只有“空想理论家”(失去理性的、怀有意识形态动机的人们)才会忽视 这种能够赢得最高得票数的中间派策略

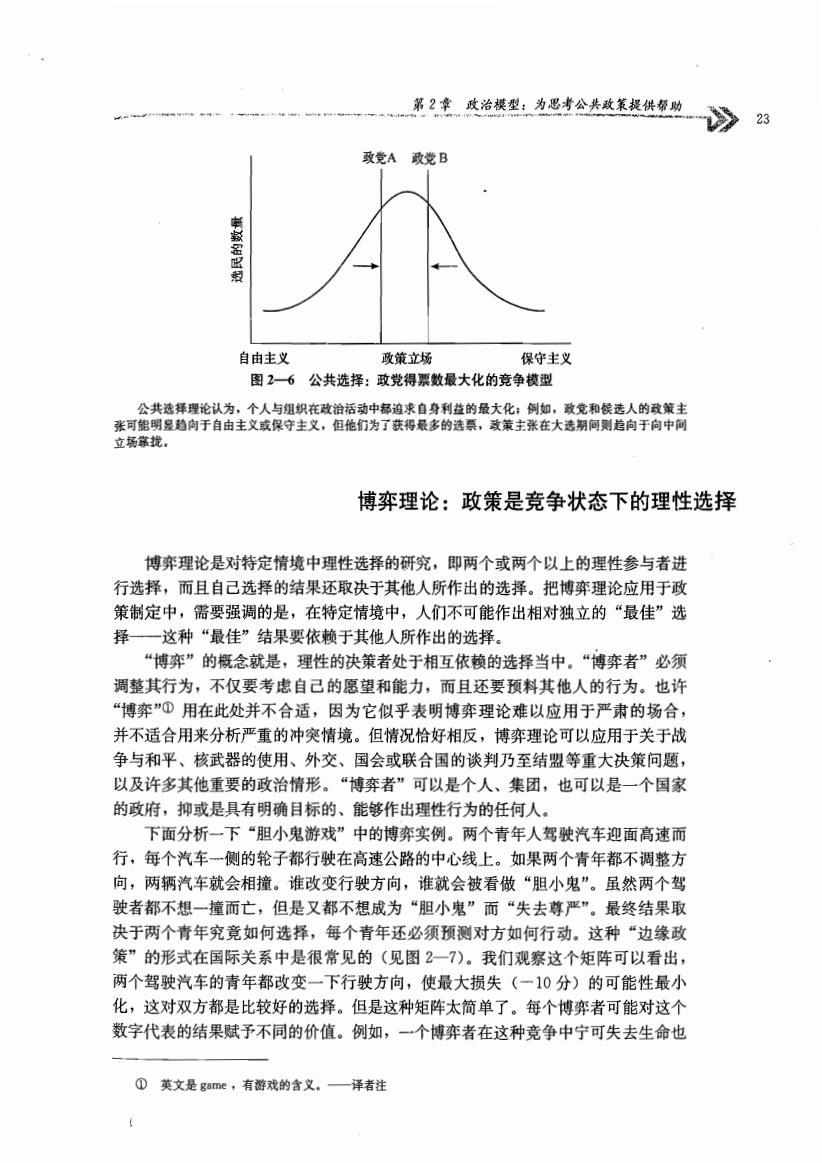

第2章政治模型:为思考公共政策提供帮助 23 政党A政党B 自由主义 政策立场 保守主义 图26公共选择:政党得票数最大化的竞争模型 公共选择理论认为,个人与组织在政治活动中都迫求自身利益的最大化:例如,政党和候选人的政策主 张可能明显趋向于自由主义或保守主义,但他们为了获得最多的选票,改策主张在大选期间则总向于向中间 立扬靠找。 博弈理论:政策是竞争状态下的理性选择 博弈理论是对特定情境中理性选择的研究,即两个或两个以上的理性参与者进 行选择,而且自己选择的结果还取决于其他人所作出的选择。把博弈理论应用于政 策制定中,需要强调的是,在特定情境中,人们不可能作出相对独立的“最佳”选 择一一这种“最佳”结果要依赖于其他人所作出的选择。 “博弈”的概念就是,理性的决策者处于相互依赖的选择当中。“博弈者”必须 调整其行为,不仅要考虑自己的愿望和能力,而且还要预料其他人的行为。也许 “博弈”①用在此处并不合适,因为它似乎表明博弈理论难以应用于严肃的场合, 并不适合用来分析严重的冲突情境。但情况恰好相反,博弈理论可以应用于关于战 争与和平、核武器的使用、外交、国会或联合国的谈判乃至结盟等重大决策问题, 以及许多其他重要的政治情形。“博奔者”可以是个人、集团,也可以是一个国家 的政府,抑或是具有明确目标的、能够作出理性行为的任何人。 下面分析一下“胆小鬼游戏”中的博弈实例。两个青年人驾驶汽车迎面高速而 行,每个汽车一侧的轮子都行驶在高速公路的中心线上。如果两个青年都不调整方 向,两辆汽车就会相撞。谁改变行驶方向,谁就会被看做“胆小鬼”。虽然两个驾 驶者都不想一撞而亡,但是又都不想成为“胆小鬼”而“失去尊严”。最终结果取 决于两个青年究竟如何选择,每个青年还必须预测对方如何行动。这种“边缘政 策”的形式在国际关系中是很常见的(见图2一T)。我们观察这个矩阵可以看出, 两个驾驶汽车的青年都改变一下行驶方向,使最大损失(一10分)的可能性最小 化,这对双方都是比较好的选择。但是这种矩阵太简单了。每个博弈者可能对这个 数字代表的结果赋予不同的价值。例如,一个博弈者在这种竞争中宁可失去生命也 ①英文是game,有游戏的含义。一译者注

理解公共政策(第十二版) 24 不愿丢掉尊严。每个博弈者都会试图计算对方会付出的代价,但是又都无法掌握对 方愿意付出多大代价的完全信息。并且,还存在着这样的可能性,即某一方利用其 占有的价值或资源欺骗或故意误导对方。例如,在这个“胆小鬼游戏”的博弈中, 其中一方可能利用这样的策略:赛前让对方发现自己酒后大醉,踉踉跄跄地去开 车,还喃喃私语地说“在这个堕落的世界上活够了”。对方受到影响,认为你坚持 不改变方向的可能性很大,为此决定改变行驶方向,而让你成为赢家。 博弈论的分析需要对结果进行量化。如果驾驶者A选择不改变行驶方向,而驾驶者B也选择不 改变方向,对于双方的结果就是一10分,即两车相撞。如果驾驶者A选择留在中线,而B改变 方向,结果就是A得到十5分(“有勇气"),而B得到一5分(“丢面子”)。如果A改变方向,而 B坚持留在中线,结果就会相反。如果A和B都改变方向,每个人都稍微丢点面子(一1分), 但是失去尊严的程度不如任何一方坚持留在中线那么严重。 驾驶者A的选择 留在中线 改变方向 留在中线 A:-10 A:-5 B:-10 B:+5 驾驶者B的选择 改变方向 A:+5 A:-1 B:-5 B-1 图2-7 “胆小鬼游戏”的博弈理论矩阵 博弈理论的一个重要因素是威慑的概念。威慑就是通过警告对方,如果做出某 种行为就会产生可怕的结果,从而努力阻止对方做出这种行为。当博弈者用报复性 的行为威胁对方,并断言这种行为给对方造成的成本负担远远大于对方获得的收益 时,这位博弈者便使用了威慑。威慑实际上是在做一种心理上的防御:就是通过让 对方对报复性行为产生巨大的恐惧,而试图阻止对方采取特定的行为。 威慑策略是否能够成功运用取决于报复性威胁的可信性以及对方的理性判新。 对方必须确实相信他的行为会遭到报复,并且给自己、国民、国家带来无法承受的 代价。但是,那些不相信报复性攻击的对手是不会被威胁吓倒的。而且,对手同样 是理性的一一他肯定会权衡自己所采取行为的成本与收益,然后选择一种所付出的 代价不会超过收益的行动路线。但那些不理性的对手一他们不考虑自己的行为给 自己、国民、国家带来的损失一就不会被威胁吓倒。 博弈论:模型的应用 博弈论通常被应用于国际冲突当中。在第13章“国防政策:重大博弈的策略” 中,我们将考察博弈论的应用,尤其是威镊的概念。在第14章“国土安全:恐怖 主义与无法阻止的威胁”中,我们将考察咸慑力量在反对恐怖主义斗争中的脆 弱性

第2章政治模型:为思考公共政策提供帮助 25 模型:如何区分不同模型的实际价值 一种模型只是现实政治生活的抽象概括或表现。当我们想到政治体系、精英、 集团、理性决策、渐进主义或博弈的时候,我们是在努力从现实世界中进行抽象概 括,以简化、澄清并理解政治生活中的重要内容。在我们开始研究公共政策之前, 需要给出评估这些概念或模型是否有用的一般标准。 能够排列并简化现实政策模型的有用性在于它对政治生活进行简化与排序的 能力,以便使我们能够更清楚地思考政治生活,并理解现实世界中的各种关系。不 过,过分简化会导致我们不能准确地理解现实。一方面,如果一个概念太狭隘,或 者只界定了表面现象,我们可能无法运用它去解释公共政策。另一方面,如果一个 概念太宽泛,并且包含了过于复杂的关系,它就会变得过于繁杂而不可驾驭,从而 也不利于理解公共政策。换句话说,有些政治理论有可能太复杂而不能给予帮助, 而另外一些又过于简单而难以应用。 能够确认公共政策的重要内容政策模型应该明确公共政策的重要方面。这样 的模型应该避开不相关的变量或现象,而只关注公共政策的真正原因和重要结果。 当然,至于什么是“真正的”、“相关的”、“重要的”,这在某种程度上还取决于个 人的价值判断。但是,我们认为一个概念的有用性,与其“确认什么是政治中的重 要内容”的能力相关。 能够与社会现实相符合通常情况下,政策模型应该是与现实相符合的,即它 应该具有经验性的指涉对象。如果某一概念所描述的过程并没有真正发生,或者它 所描述的现象在现实世界中并不存在,那么我们理解这样的概念就存在很大的困 难。然而,如果这些概念能够引导我们关注其不切实际的具体原因,我们则不能轻 率地舍弃这些不切实际的概念。例如,没有人会同意政府的决策是完全理性的一 政府官员在决策时并不一定是为了使社会利益最大化和社会成本最小化。然而,理 性决策的概念即使是不现实的,也会使我们意识到非理性的政府决策是什么样的, 并且促使我们去探寻原因,这也说明理性决策的概念仍然是有用的。 提供有意义的交流与沟通政策概念或模型应该传递有意义的信息。如果太多 的人否定某个概念的含义,那么它在沟通中的有用性就会大大降低。例如,如果没 有人一致认定成为精英的条件,那么精英的概念对于每个人也就意味着不同的内 容。有人把精英定义为通过民主选举的、代表全体公众的公务人员,还有人把精英 定义为不具有代表性的、以自身利益为基础作出社会决策的少数人。如此一来,二 者在运用精英这一概念时就表达了不同的意思。 指导调查和研究政策模型应该对公共政策的调查和研究提供指导。概念应该 是具有可操作性的,即它应该直接指向现实世界中能够观察、测量与证实的现象。 一个概念或者一系列相互联系的概念(这里指的是一个概念模型),应该揭示现实 世界中一些能够被检验和证实的关系。如果无法证实或证伪某一概念提出的观点