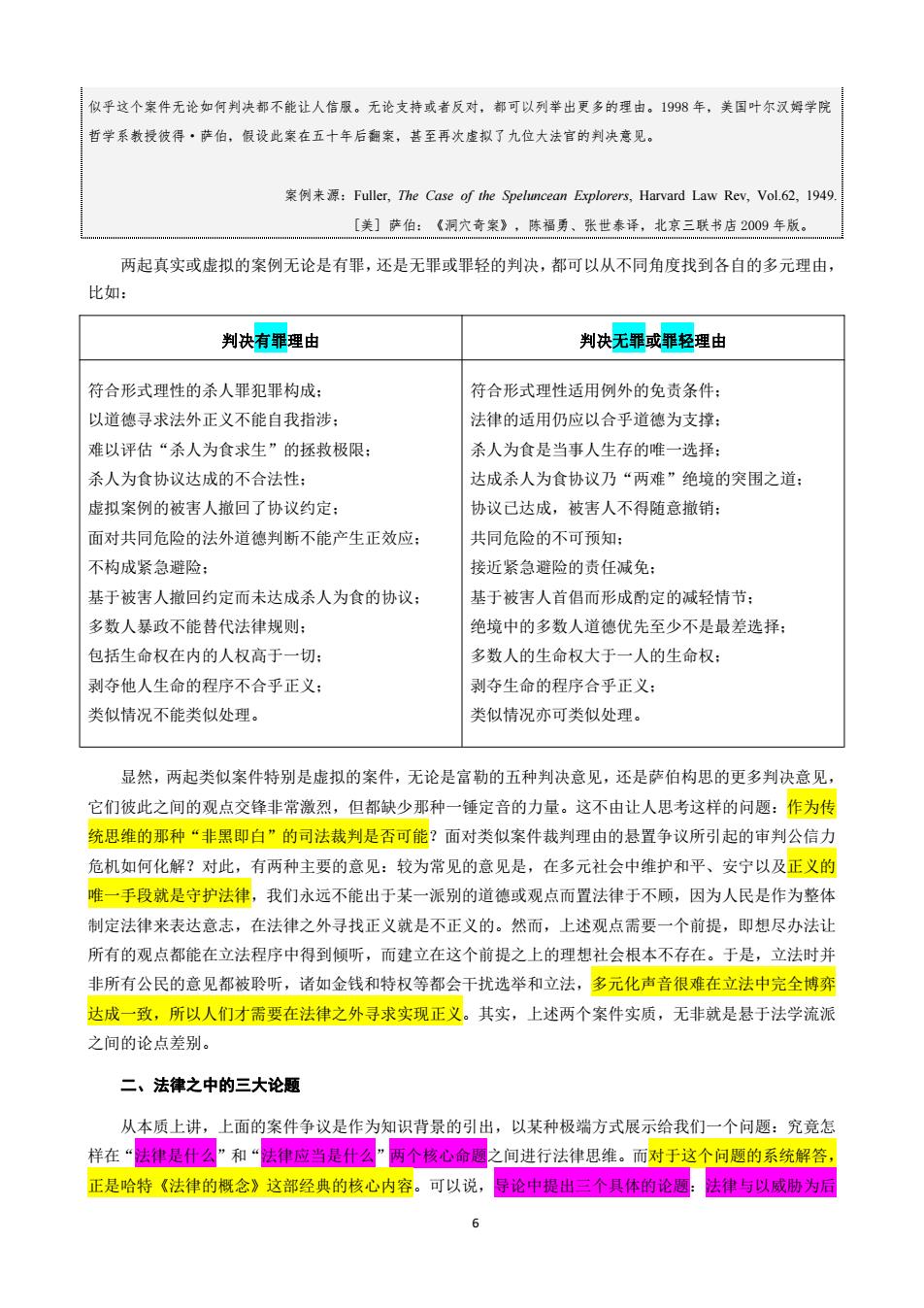

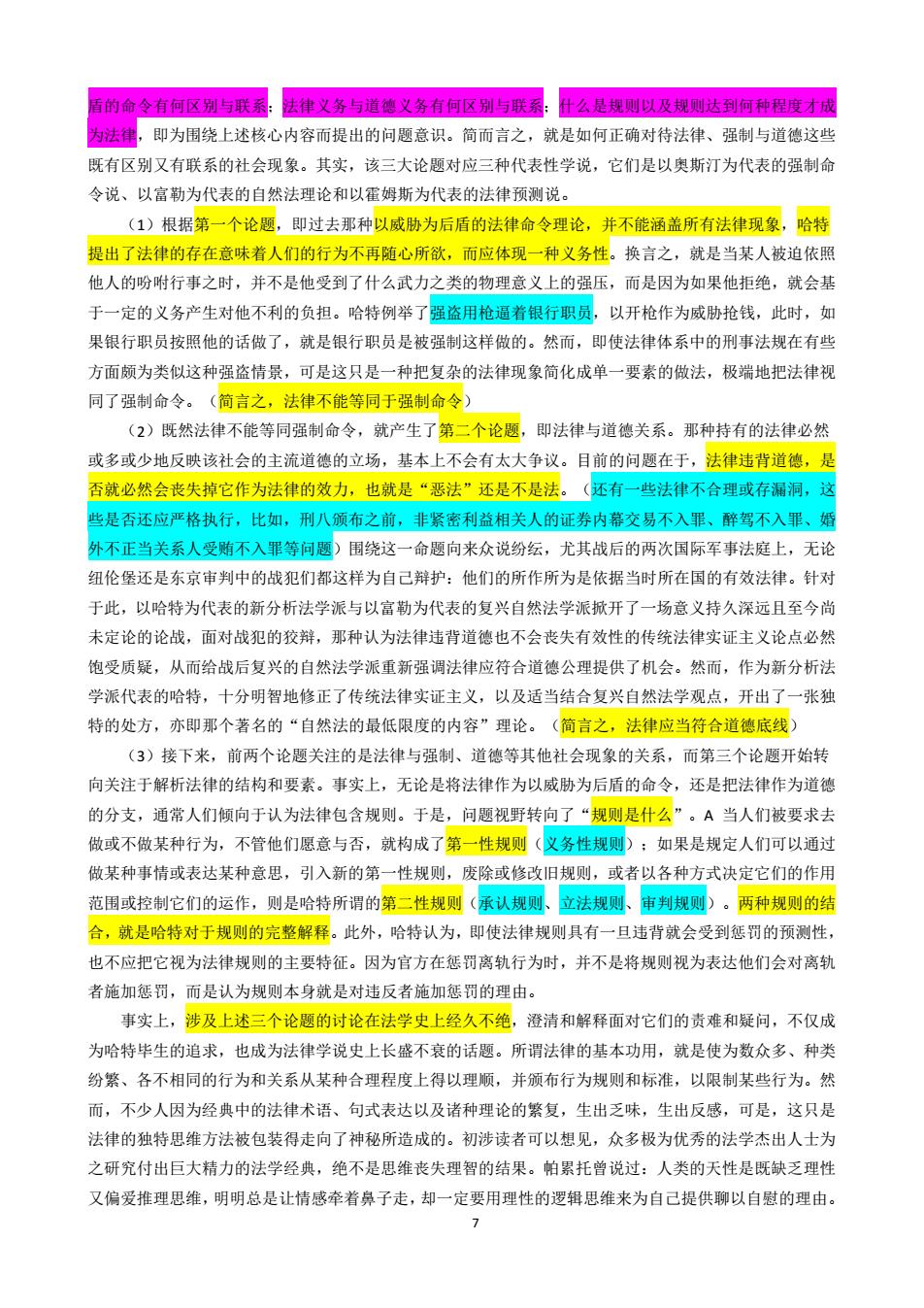

似乎这个案件无论如何判决都不能让人信服。无论支持或者反对,都可以列举出更多的理由。1998年,美国叶尔汉姆学院 哲学系教授彼得·萨伯,假设此案在五十年后翻案,甚至再次虚拟了九位大法官的判决意见。 案例来源:Fuller,.The Case of the Speluncean Explorers,Harvard Law Rev,.Vol.62,l949. [美]萨伯:《洞穴奇案》,陈福勇、张世泰译,北京三联书店2009年版。 两起真实或虚拟的案例无论是有罪,还是无罪或罪轻的判决,都可以从不同角度找到各自的多元理由, 比如: 判决有罪理由 判决无罪或罪轻理由 符合形式理性的杀人罪犯罪构成: 符合形式理性适用例外的免责条件: 以道德寻求法外正义不能自我指涉: 法律的适用仍应以合乎道德为支撑: 难以评估“杀人为食求生”的拯救极限: 杀人为食是当事人生存的唯一选择: 杀人为食协议达成的不合法性: 达成杀人为食协议乃“两难”绝境的突围之道: 虚拟案例的被害人撤回了协议约定: 协议已达成,被害人不得随意撤销: 面对共同危险的法外道德判断不能产生正效应: 共同危险的不可预知: 不构成紧急避险: 接近紧急避险的责任减免: 基于被害人撤回约定而未达成杀人为食的协议: 基于被害人首倡而形成酌定的减轻情节: 多数人暴政不能替代法律规则: 绝境中的多数人道德优先至少不是最差选择: 包括生命权在内的人权高于一切: 多数人的生命权大于一人的生命权: 剥夺他人生命的程序不合乎正义: 剥夺生命的程序合乎正义: 类似情况不能类似处理。 类似情况亦可类似处理。 显然,两起类似案件特别是虚拟的案件,无论是富勒的五种判决意见,还是萨伯构思的更多判决意见, 它们彼此之间的观点交锋非常激烈,但都缺少那种一锤定音的力量。这不由让人思考这样的问题:作为传 统思维的那种“非黑即白”的司法裁判是否可能?面对类似案件裁判理由的悬置争议所引起的审判公信力 危机如何化解?对此,有两种主要的意见:较为常见的意见是,在多元社会中维护和平、安宁以及正义的 唯一手段就是守护法律,我们永远不能出于某一派别的道德或观点而置法律于不顾,因为人民是作为整体 制定法律来表达意志,在法律之外寻找正义就是不正义的。然而,上述观点需要一个前提,即想尽办法让 所有的观点都能在立法程序中得到倾听,而建立在这个前提之上的理想社会根本不存在。于是,立法时并 非所有公民的意见都被聆听,诸如金钱和特权等都会干扰选举和立法,多元化声音很难在立法中完全博弈 达成一致,所以人们才需要在法律之外寻求实现正义。其实,上述两个案件实质,无非就是悬于法学流派 之间的论点差别。 二、法律之中的三大论题 从本质上讲,上面的案件争议是作为知识背景的引出,以某种极端方式展示给我们一个问题:究竞怎 样在“法律是什么”和“法律应当是什么”两个核心命题 之间进行法律思维。而对于这个问题的系统解答, 正是哈特《法律的概念》这部经典的核心内容。可以说, 导论中提出三个具体的论题 去律与以威胁为后

6 似乎这个案件无论如何判决都不能让人信服。无论支持或者反对,都可以列举出更多的理由。1998 年,美国叶尔汉姆学院 哲学系教授彼得·萨伯,假设此案在五十年后翻案,甚至再次虚拟了九位大法官的判决意见。 案例来源:Fuller, The Case of the Speluncean Explorers, Harvard Law Rev, Vol.62, 1949. [美] 萨伯:《洞穴奇案》,陈福勇、张世泰译,北京三联书店 2009 年版。 两起真实或虚拟的案例无论是有罪,还是无罪或罪轻的判决,都可以从不同角度找到各自的多元理由, 比如: 判决有罪理由 判决无罪或罪轻理由 符合形式理性的杀人罪犯罪构成; 以道德寻求法外正义不能自我指涉; 难以评估“杀人为食求生”的拯救极限; 杀人为食协议达成的不合法性; 虚拟案例的被害人撤回了协议约定; 面对共同危险的法外道德判断不能产生正效应; 不构成紧急避险; 基于被害人撤回约定而未达成杀人为食的协议; 多数人暴政不能替代法律规则; 包括生命权在内的人权高于一切; 剥夺他人生命的程序不合乎正义; 类似情况不能类似处理。 符合形式理性适用例外的免责条件; 法律的适用仍应以合乎道德为支撑; 杀人为食是当事人生存的唯一选择; 达成杀人为食协议乃“两难”绝境的突围之道; 协议已达成,被害人不得随意撤销; 共同危险的不可预知; 接近紧急避险的责任减免; 基于被害人首倡而形成酌定的减轻情节; 绝境中的多数人道德优先至少不是最差选择; 多数人的生命权大于一人的生命权; 剥夺生命的程序合乎正义; 类似情况亦可类似处理。 显然,两起类似案件特别是虚拟的案件,无论是富勒的五种判决意见,还是萨伯构思的更多判决意见, 它们彼此之间的观点交锋非常激烈,但都缺少那种一锤定音的力量。这不由让人思考这样的问题:作为传 统思维的那种“非黑即白”的司法裁判是否可能?面对类似案件裁判理由的悬置争议所引起的审判公信力 危机如何化解?对此,有两种主要的意见:较为常见的意见是,在多元社会中维护和平、安宁以及正义的 唯一手段就是守护法律,我们永远不能出于某一派别的道德或观点而置法律于不顾,因为人民是作为整体 制定法律来表达意志,在法律之外寻找正义就是不正义的。然而,上述观点需要一个前提,即想尽办法让 所有的观点都能在立法程序中得到倾听,而建立在这个前提之上的理想社会根本不存在。于是,立法时并 非所有公民的意见都被聆听,诸如金钱和特权等都会干扰选举和立法,多元化声音很难在立法中完全博弈 达成一致,所以人们才需要在法律之外寻求实现正义。其实,上述两个案件实质,无非就是悬于法学流派 之间的论点差别。 二、法律之中的三大论题 从本质上讲,上面的案件争议是作为知识背景的引出,以某种极端方式展示给我们一个问题:究竟怎 样在“法律是什么”和“法律应当是什么”两个核心命题之间进行法律思维。而对于这个问题的系统解答, 正是哈特《法律的概念》这部经典的核心内容。可以说,导论中提出三个具体的论题:法律与以威胁为后

的命令有何区别与联系 法律义务与道德义务有何区别与联系 什么是规则以及规则达到何种程度才成 为法律 即为围绕上述核心内容而提出的问题意识。简而言之,就是如何正确对待法律、强制与道德这些 既有区别又有联系的社会现象。其实,该三大论题对应三种代表性学说,它们是以奥斯汀为代表的强制命 令说、以富勒为代表的自然法理论和以霍姆斯为代表的法律预测说。 (1)根据第一个论题,即过去那种以威胁为后盾的法律命令理论,并不能涵盖所有法律现象,哈特 提出了法律的存在意味着人们的行为不再随心所欲,而应体现一种义务性。换言之,就是当某人被迫依照 他人的吩附行事之时,并不是他受到了什么武力之类的物理意义上的强压,而是因为如果他拒绝,就会基 于一定的义务产生对他不利的负担。哈特例举了强盗用枪逼着银行职员,以开枪作为威胁抢钱,此时,如 果银行职员按照他的话做了,就是银行职员是被强制这样做的。然而,即使法律体系中的刑事法规在有些 方面颇为类似这种强盗情景,可是这只是一种把复杂的法律现象简化成单一要素的做法,极端地把法律视 同了强制命令。(简言之,法律不能等同于强制命令) (2)既然法律不能等同强制命令,就产生了第二个论题,即法律与道德关系。那种持有的法律必然 或多或少地反映该社会的主流道德的立场,基本上不会有太大争议。目前的问题在于,法律违背道德,是 否就必然会丧失掉它作为法律的效力,也就是“恶法”还是不是法。(还有一些法律不合理或存漏洞,这 些是否还应严格执行,比如,刑八颁布之前,非紧密利益相关人的证券内幕交易不入罪、醉驾不入罪、婚 外不正当关系人受贿不入罪等问题)围绕这一命题向来众说纷纭,尤其战后的两次国际军事法庭上,无论 纽伦堡还是东京审判中的战犯们都这样为自己辩护:他们的所作所为是依据当时所在国的有效法律。针对 于此,以哈特为代表的新分析法学派与以富勒为代表的复兴自然法学派掀开了一场意义持久深远且至今尚 未定论的论战,面对战犯的狡辩,那种认为法律违背道德也不会丧失有效性的传统法律实证主义论点必然 饱受质疑,从而给战后复兴的自然法学派重新强调法律应符合道德公理提供了机会。然而,作为新分析法 学派代表的哈特,十分明智地修正了传统法律实证主义,以及适当结合复兴自然法学观点,开出了一张独 特的处方,亦即那个著名的“自然法的最低限度的内容”理论。(简言之,法律应当符合道德底线) (3)接下来,前两个论题关注的是法律与强制、道德等其他社会现象的关系,而第三个论题开始转 向关注于解析法律的结构和要素。事实上,无论是将法律作为以威胁为后盾的命令,还是把法律作为道德 的分支,通常人们倾向于认为法律包含规则。于是,问题视野转向了“规则是什么”。A当人们被要求去 做或不做某种行为,不管他们愿意与否,就构成了第一性规则(义务性规则):如果是规定人们可以通过 做某种事情或表达某种意思,引入新的第一性规则,废除或修改旧规则,或者以各种方式决定它们的作用 范围或控制它们的运作,则是哈特所谓的第二性规则(承认规则、立法规则、审判规则)。两种规则的结 合,就是哈特对于规则的完整解释。此外,哈特认为,即使法律规则具有一旦违背就会受到惩罚的预测性, 也不应把它视为法律规则的主要特征。因为官方在惩罚离轨行为时,并不是将规则视为表达他们会对离轨 者施加惩罚,而是认为规则本身就是对违反者施加惩罚的理由。 事实上,涉及上述三个论题的讨论在法学史上经久不绝,澄清和解释面对它们的责难和疑问,不仅成 为哈特毕生的追求,也成为法律学说史上长盛不衰的话题。所谓法律的基本功用,就是使为数众多、种类 纷繁、各不相同的行为和关系从某种合理程度上得以理顺,并颁布行为规则和标准,以限制某些行为。然 而,不少人因为经典中的法律术语、句式表达以及诸种理论的繁复,生出乏味,生出反感,可是,这只是 法律的独特思维方法被包装得走向了神秘所造成的。初涉读者可以想见,众多极为优秀的法学杰出人士为 之研究付出巨大精力的法学经典,绝不是思维丧失理智的结果。帕累托曾说过:人类的天性是既缺乏理性 又偏爱推理思维,明明总是让情感牵着鼻子走,却一定要用理性的逻辑思维来为自己提供聊以自慰的理由。 >

7 盾的命令有何区别与联系;法律义务与道德义务有何区别与联系;什么是规则以及规则达到何种程度才成 为法律,即为围绕上述核心内容而提出的问题意识。简而言之,就是如何正确对待法律、强制与道德这些 既有区别又有联系的社会现象。其实,该三大论题对应三种代表性学说,它们是以奥斯汀为代表的强制命 令说、以富勒为代表的自然法理论和以霍姆斯为代表的法律预测说。 (1)根据第一个论题,即过去那种以威胁为后盾的法律命令理论,并不能涵盖所有法律现象,哈特 提出了法律的存在意味着人们的行为不再随心所欲,而应体现一种义务性。换言之,就是当某人被迫依照 他人的吩咐行事之时,并不是他受到了什么武力之类的物理意义上的强压,而是因为如果他拒绝,就会基 于一定的义务产生对他不利的负担。哈特例举了强盗用枪逼着银行职员,以开枪作为威胁抢钱,此时,如 果银行职员按照他的话做了,就是银行职员是被强制这样做的。然而,即使法律体系中的刑事法规在有些 方面颇为类似这种强盗情景,可是这只是一种把复杂的法律现象简化成单一要素的做法,极端地把法律视 同了强制命令。(简言之,法律不能等同于强制命令) (2)既然法律不能等同强制命令,就产生了第二个论题,即法律与道德关系。那种持有的法律必然 或多或少地反映该社会的主流道德的立场,基本上不会有太大争议。目前的问题在于,法律违背道德,是 否就必然会丧失掉它作为法律的效力,也就是“恶法”还是不是法。(还有一些法律不合理或存漏洞,这 些是否还应严格执行,比如,刑八颁布之前,非紧密利益相关人的证券内幕交易不入罪、醉驾不入罪、婚 外不正当关系人受贿不入罪等问题)围绕这一命题向来众说纷纭,尤其战后的两次国际军事法庭上,无论 纽伦堡还是东京审判中的战犯们都这样为自己辩护:他们的所作所为是依据当时所在国的有效法律。针对 于此,以哈特为代表的新分析法学派与以富勒为代表的复兴自然法学派掀开了一场意义持久深远且至今尚 未定论的论战,面对战犯的狡辩,那种认为法律违背道德也不会丧失有效性的传统法律实证主义论点必然 饱受质疑,从而给战后复兴的自然法学派重新强调法律应符合道德公理提供了机会。然而,作为新分析法 学派代表的哈特,十分明智地修正了传统法律实证主义,以及适当结合复兴自然法学观点,开出了一张独 特的处方,亦即那个著名的“自然法的最低限度的内容”理论。(简言之,法律应当符合道德底线) (3)接下来,前两个论题关注的是法律与强制、道德等其他社会现象的关系,而第三个论题开始转 向关注于解析法律的结构和要素。事实上,无论是将法律作为以威胁为后盾的命令,还是把法律作为道德 的分支,通常人们倾向于认为法律包含规则。于是,问题视野转向了“规则是什么”。A 当人们被要求去 做或不做某种行为,不管他们愿意与否,就构成了第一性规则(义务性规则);如果是规定人们可以通过 做某种事情或表达某种意思,引入新的第一性规则,废除或修改旧规则,或者以各种方式决定它们的作用 范围或控制它们的运作,则是哈特所谓的第二性规则(承认规则、立法规则、审判规则)。两种规则的结 合,就是哈特对于规则的完整解释。此外,哈特认为,即使法律规则具有一旦违背就会受到惩罚的预测性, 也不应把它视为法律规则的主要特征。因为官方在惩罚离轨行为时,并不是将规则视为表达他们会对离轨 者施加惩罚,而是认为规则本身就是对违反者施加惩罚的理由。 事实上,涉及上述三个论题的讨论在法学史上经久不绝,澄清和解释面对它们的责难和疑问,不仅成 为哈特毕生的追求,也成为法律学说史上长盛不衰的话题。所谓法律的基本功用,就是使为数众多、种类 纷繁、各不相同的行为和关系从某种合理程度上得以理顺,并颁布行为规则和标准,以限制某些行为。然 而,不少人因为经典中的法律术语、句式表达以及诸种理论的繁复,生出乏味,生出反感,可是,这只是 法律的独特思维方法被包装得走向了神秘所造成的。初涉读者可以想见,众多极为优秀的法学杰出人士为 之研究付出巨大精力的法学经典,绝不是思维丧失理智的结果。帕累托曾说过:人类的天性是既缺乏理性 又偏爱推理思维,明明总是让情感牵着鼻子走,却一定要用理性的逻辑思维来为自己提供聊以自慰的理由