电镜与光镜光路图比较电子显微镜的基本构造 2.主要电镜制样技术(1)负染色技术 负染色技术(Negative staining)与金属投影染色背景,衬托出样品的 精细结构(2)冰冻蚀刻技术 冰冻蚀刻技术(Freeze 。etching)(技术示意图)冰冻断裂与蚀刻复型 主要用来观察膜断裂面的蛋白质颗粒和膜表面结构。 快速冷冻深度蚀刻技术(quick freeze deep etching)(3)超薄切片技术 超薄切片技术用于电镜观察的样本制备示意图(④)电镜三维重构技术 电子显微术、电子衍射与计算机图象处理相结合而形成的具有重要应 用前景的一门新技术。电镜三维重构技术与X-射线晶体衍射技术及核磁 振分析技术 日结△ ,是当前结构生 (Structural Biol 08y) 要研究生物大分子空间结构及其相互关系一 一的主要实验手段。 3.扫描电镜(Scanning electron microscope,SEM) 原理与应用: 电子“探针”扫描,激发样品表面放出二次电子,探测器收集二次电子成象。 C0,临界点干燥法防止引起样品变形的表面张力问题 三、扫描探针显微镜(Scanning Probe Microscope)扫描遂道显微镜(scanning tunneling microscope Scanning Probe Microscope,SPN(80年代发展起来的检测样品微观结构的 仪器)句括:S、AF、磁力显微、摩力微锫等 1.原理:扫描探针与样品接触或达到很近 离时,即产生彼此间相互作用力 如量子力学中的隧道效应(隧道电流)、原子间作用力、磁力、摩撟 力等,并在计算机显示出来,从而反映出样品表面形貌信息、电特性 或磁特性等。 2装置:扫描的压电陶瓷,逼近装置,电子学反馈控制系统和数据采集、处理、 示系 3特点:(1)可对晶体或非晶体成像,无需复杂计算,且分辨本领高。(侧分 辨率为0.1~0.2nm,纵分辨率可达0.01nm): (2)可实时得到样品表面三维图象,可测量厚度信息: (3)可在真空、大气、液体等多种条件下工作:非破坏性测量。 (4)可连续成像,进行动态观察 4用途:纳米生物学研究领域中的重要工具,在原子水平上揭示样本表面的结 构。 第二节细胞组分的分析方法

电镜与光镜光路图比较电子显微镜的基本构造 2.主要电镜制样技术⑴负染色技术 负染色技术(Negative staining)与金属投影染色背景,衬托出样品的 精细结构⑵冰冻蚀刻技术 冰冻蚀刻技术(Freeze etching)(技术示意图)冰冻断裂与蚀刻复型: 主要用来观察膜断裂面的蛋白质颗粒 和膜表面结构。 快速冷冻深度蚀刻技术(quick freeze deep etching)⑶超薄切片技术 超薄切片技术 用于电镜观察的样本制备示意图 ⑷电镜三维重构技术 电子显微术、电子衍射与计算机图象处理相结合而形成的具有重要应 用前景的一门新技术。电镜三维重构技术与 X-射线晶体衍射技术及核磁 共振分析技术相结合,是当前结构生物学(Structural Biology)——主 要研究生物大分子空间结构及其相互关系——的主要实验手段。 3.扫描电镜(Scanning electron microscope,SEM) 原理与应用: 电子“探针”扫描,激发样品表面放出二次电子,探测器收集二次电子成象。 CO2 临界点干燥法防止引起样品变形的表面张力问题。 三、扫描探针显微镜(Scanning Probe Microscope)扫描遂道显微镜(scanning tunneling microscope ) Scanning Probe Microscope,SPM(80 年代发展起来的检测样品微观结构的 仪器)包括:STM、AFM、磁力显微镜、摩擦力显微镜等。 ⒈原理:扫描探针与样品接触或达到很近距离时,即产生彼此间相互作用力, 如量子力学中的隧道效应(隧道电流)、原子间作用力、磁力、摩擦 力等,并在计算机显示出来,从而反映出样品表面形貌信息、电特性 或磁特性等。 ⒉装置:扫描的压电陶瓷,逼近装置,电子学反馈控制系统和数据采集、处理、 显示系统。 ⒊特点:(1)可对晶体或非晶体成像,无需复杂计算,且分辨本领高。(侧分 辨率为 0.1~0.2nm,纵分辨率可达 0.01nm); (2)可实时得到样品表面三维图象,可测量厚度信息; (3)可在真空、大气、液体等多种条件下工作;非破坏性测量。 (4)可连续成像,进行动态观察 ⒋用途:纳米生物学研究领域中的重要工具,在原子水平上揭示样本表面的结 构。 第二节 细胞组分的分析方法 6

(analysis method for cell composition) 离心分离技术(techniqe 用途 分离细胞 与生物大分子及其 速离心:分离密度不同的细胞 组分2密度梯度离心:精细组分或生物大分子的分离. 二、细胞内核酸、蛋白质、酶、糖与脂类等的显示方法 (the manifestation method of the nuclear acid,protein,sugar,enzyme, Linid etc in the ce11) ◆原理: 显色剂与所检测物质中一些特殊基团特异性结合的特征 通过显色剂在细胞中的定位及颜色的深浅来判断某种物质在细胞 中的分布和含量 Feulgen staining 三、 特异蛋白抗原的定位与定性 1。 ation and qualitify of special antige) 1.免疫荧光技术: 快速、灵敏、有特异性,但其分辨率有限 (I)蛋白电泳(SDS-PAGE)与免疫印迹反应(Western-Blot) (2)免疫电镜技术! 2.免疫铁蛋白技术 免疫酶标技 4.免疫胶体金技术 ◆应用:通过对分泌蛋白的定位,可以确定某种蛋白的分泌动态;胞内酶 的研究:膜蛋白的定位与骨架蛋白的定位等 四、 细胞内特异核酸的定位与定性 cation qualitify special nuclear acid) 1.光镜水平的原位杂交技术(同位素标记或荧光素标记的探针 2.电镜水平的原位杂交技术(生物素标记的探针与抗生物素抗体相连的胶体金 标记结合) 3.PCR技术 五 射自显影技术 .原 里及应 用 ()利用同位素的放射自显影,对细胞内生物大分子进行定性、定位与半定量 研究: (②)实现对细胞内生物大分子进行动态和追踪研究。 2步摩. 前体物掺入细胞(标记 持续标记和脉冲标记 一放射自显影 六、 定量细胞化学分析技术(cytochemical analysis technique) 1.细胞显微分光光度术(Microspectrophotometry) 利用细胞内某些物质对特异光谱的吸收,测定这些物质(如核酸与蛋白 质等)在细胞内的含最。句括:紫外光显微分光光府定法:可见光显微分 光光度测定法 2.流式细胞仪(F1 ow Cytometry) ◆主要应用: 用于定量测定细胞中的DNA、RNA或某一特异蛋白的含量:测定细胞群体中

(analysis method for cell composition) 一、 离心分离技术(technique of concentration) 用途:分离细胞器与生物大分子及其复合物⒈差速离心:分离密度不同的细胞 组分⒉密度梯度离心:精细组分或生物大分子的分离. 二、细胞内核酸、蛋白质、酶、糖与脂类等的显示方法 (the manifestation method of the nuclear acid,protein,sugar,enzyme, Lipid etc.in the cell) ◆原理:利用一些显色剂与所检测物质中一些特殊基团特异性结合的特征, 通过显色剂在细胞中的定位及颜色的深浅来判断某种物质在细胞 中的分布和含量。 Feulgen Staining 三、 特异蛋白抗原的定位与定性 (location and qualitify of special antige) 1.免疫荧光技术: 快速、灵敏、有特异性,但其分辨率有限 ⑴蛋白电泳(SDS-PAGE)与免疫印迹反应(Western-Blot) ⑵免疫电镜技术: 2.免疫铁蛋白技术 3.免疫酶标技术 4.免疫胶体金技术 ◆ 应用:通过对分泌蛋白的定位,可以确定某种蛋白的分泌动态;胞内酶 的研究;膜蛋白的定位与骨架蛋白的定位等 四、 细胞内特异核酸的定位与定性 (location and qualitify of special nuclear acid) 1.光镜水平的原位杂交技术(同位素标记或荧光素标记的探针) 2.电镜水平的原位杂交技术(生物素标记的探针与抗生物素抗体相连的胶体金 标记结合) 3.PCR 技术 五、 放射自显影技术 1.原理及应用: ⑴利用同位素的放射自显影,对细胞内生物大分子进行定性、定位与半定量 研究; ⑵实现对细胞内生物大分子进行动态和追踪研究。 2 步骤: 前体物掺入细胞(标记:持续标记和脉冲标记)——放射自显影 六、 定量细胞化学分析技术(cytochemical analysis technique) 1.细胞显微分光光度术(Microspectrophotometry) 利用细胞内某些物质对特异光谱的吸收,测定这些物质(如核酸与蛋白 质等)在细胞内的含量。包括:紫外光显微分光光度测定法;可见光显微分 光光度测定法。 2.流式细胞仪(Flow Cytometry) ◆主要应用: 用于定量测定细胞中的 DNA、RNA 或某一特异蛋白的含量;测定细胞群体中 7

不同时相细胞的数量:从细胞群体中分离某些特异染色的细胞:分离DNA 含量不同的中期染色体。 第三节细胞培养、细胞工程与显微操作技术 一、细胞的培养(cel1 culture)L.动物细胞培养 (I)类型:原代培养细胞(primary culture cell) 继代培养细胞(sub-culture cell) (2)细胞株(cell strain)正常二倍体,接触抑制(3)细胞系(cell1ine)亚 二倍体,接触抑制丧 2.植物细胞类型:原生质体培养(体细胞培养):单倍体细胞培养(花药培养) 3.非细胞体系(cel1-free system) 二、细胞工程(cell engineering)l.细胞融合(cell fusion)与细胞杂交(cell hybridization)技术 2.单克隆抗体 0n0 one antibody)技术 图细胞拆合与显微操作技术 (①)物理法结合显微操作技术(图1、图2) (2)化学法结合离心技术 (3)制备核体(karyoplast)和胞质体(cytoplast). 4.其它技术 遗传分析(mutant,knock out,knock in) 复习与思考题 1.光学显微镜技术有哪些新发展?它们各有哪些突出优点?为什么电子显微镜 不能完全替代光学显微镜 2.为什么说细胞培养是细胞生物学研究的最基本技术之一? 第四章细胞质膜与细胞表面 (cell membrance and cell surface) 第一节细胞质膜与细胞表面特化结构 (plasma membrane and specific structure of cell surface) r membrane,)生物膜(biomembrane) 、细胞质膜的结构模型(structure model of cell membrane) 1.研究简虫 2.结构模型 〔1)E Gorter和F.Grendel(1925) “蛋白质-脂类蛋白质”三夹板质膜结构模型 (2)J.D.Robertson(1959年): 单位膜模型(unit membrane model) (3)S.J.Singer GNicolson (1972): 生物膜的流动镶嵌模型(fluid mosaic model)

不同时相细胞的数量;从细胞群体中分离某些特异染色的细胞;分离 DNA 含量不同的中期染色体。 第三节 细胞培养、细胞工程与显微操作技术 一、细胞的培养(cell culture)1.动物细胞培养 ⑴类型:原代培养细胞(primary culture cell) 继代培养细胞(sub-culture cell) ⑵细胞株(cell strain) 正常二倍体,接触抑制⑶细胞系(cell line) 亚 二倍体,接触抑制丧失 2.植物细胞类型:原生质体培养(体细胞培养);单倍体细胞培养(花药培养) 3.非细胞体系(cell-free system) 二、细胞工程 (cell engineering)⒈细胞融合(cell fusion)与细胞杂交(cell hybridization)技术 ⒉单克隆抗体(monoclone antibody)技术 图细胞拆合与显微操作技术 ⑴物理法结合显微操作技术(图 1、图 2) ⑵化学法结合离心技术 ⑶制备核体(karyoplast)和胞质体(cytoplast)。 ⒋其它技术 遗传分析(mutant, knock out, knock in) 复习与思考题 1.光学显微镜技术有哪些新发展?它们各有哪些突出优点?为什么电子显微镜 不能完全替代光学显微镜 2.为什么说细胞培养是细胞生物学研究的最基本技术之一? 第四章 细胞质膜与细胞表面 (cell membrance and cell surface) 第一节 细胞质膜与细胞表面特化结构 (plasma membrane and specific structure of cell surface) 细胞质膜(plasma membrane),又称细胞膜(cell membrane)。 细胞内膜(intracellular membrane); 生物膜(biomembrane) 一、细胞质膜的结构模型(structure model of cell membrane) 1.研究简史 2.结构模型 〔1〕E.Gorter 和 F.Grendel(1925): “蛋白质-脂类-蛋白质”三夹板质膜结构模型 〔2〕J.D.Robertson(1959 年): 单位膜模型(unit membrane model) 〔3〕S.J.Singer 和 G.Nicolson(1972): 生物膜的流动镶嵌模型(fluid mosaic model) 8

〔4)K.Simons et al(1997):脂筏模型(lipid rafts model) Functional rafts in Cell membranes.Nature 387:569-572 3.生物膜结构 (1)磷脂双分子层是组成生物膜的基本结构成分, 尚未发现膜结构中起组织作用的蛋白: (2)蛋白分子以不同方式镶嵌在脂双层分子中或结合在其表面,膜蛋白是赋 予生物膜功能的主要决定者: (3)生物膜是磷脂双分子层嵌有蛋白质的二维流体。 entra rane biology 二、膜脂 生物膜的基本组成成分 (membrane lipid-basic component of the biological membrane) 1.成分:膜脂主要包括磷脂、糖脂和胆固醇三种类型。 (1)磷脂:是膜脂的基本成分(50%以上) ◆分为二类: 甘油脂和迷脂 ◆主要特征:①具有 个极性头和两个非极性的尾(脂肪酸链)(心磷脂 除外) ②脂肪酸碳链碳原子为偶数,多数碳链由16,18或20个组 成: ③饱和脂肪酸(如软脂酸)及不饱和脂肪酸(如油酸) (2)糖脂:糖脂普遍存在于原核和真核细胞的质膜上(5%以下),神经细胞 糖脂含量较高: 〔3)胆固醇:胆固醇存在于真核细胞膜上(30%以下),细菌质膜不含有胆固 醇,但某些细菌的膜脂中含有甘油脂等中性脂类。 2.膜脂的4种热运动方式 (1)沿膜平面的侧向运动(基本运动方式),其扩散系数为10-8m2s 〔2)脂分子围绕轴心的自旋运动: (3)脂分子尾部的摆动: 〔4)双层脂分子之间的翻转运动,发生频率还不到脂分子侧向交换频率的10 一10。但在内质网膜上,新合成的磷脂分子翻转运动发生频率很高。 3.脂质体(p 脂质体是根据磷脂分子可在水相中形成稳定的脂双层膜的趋势而制备的人 工膜。 〔1)脂质体的类型 ◆水溶液中的磷脂分子团: ◆球形脂质休】 ◆平面脂质体膜 ◆用于疾病治疗的脂质体的示意图 9

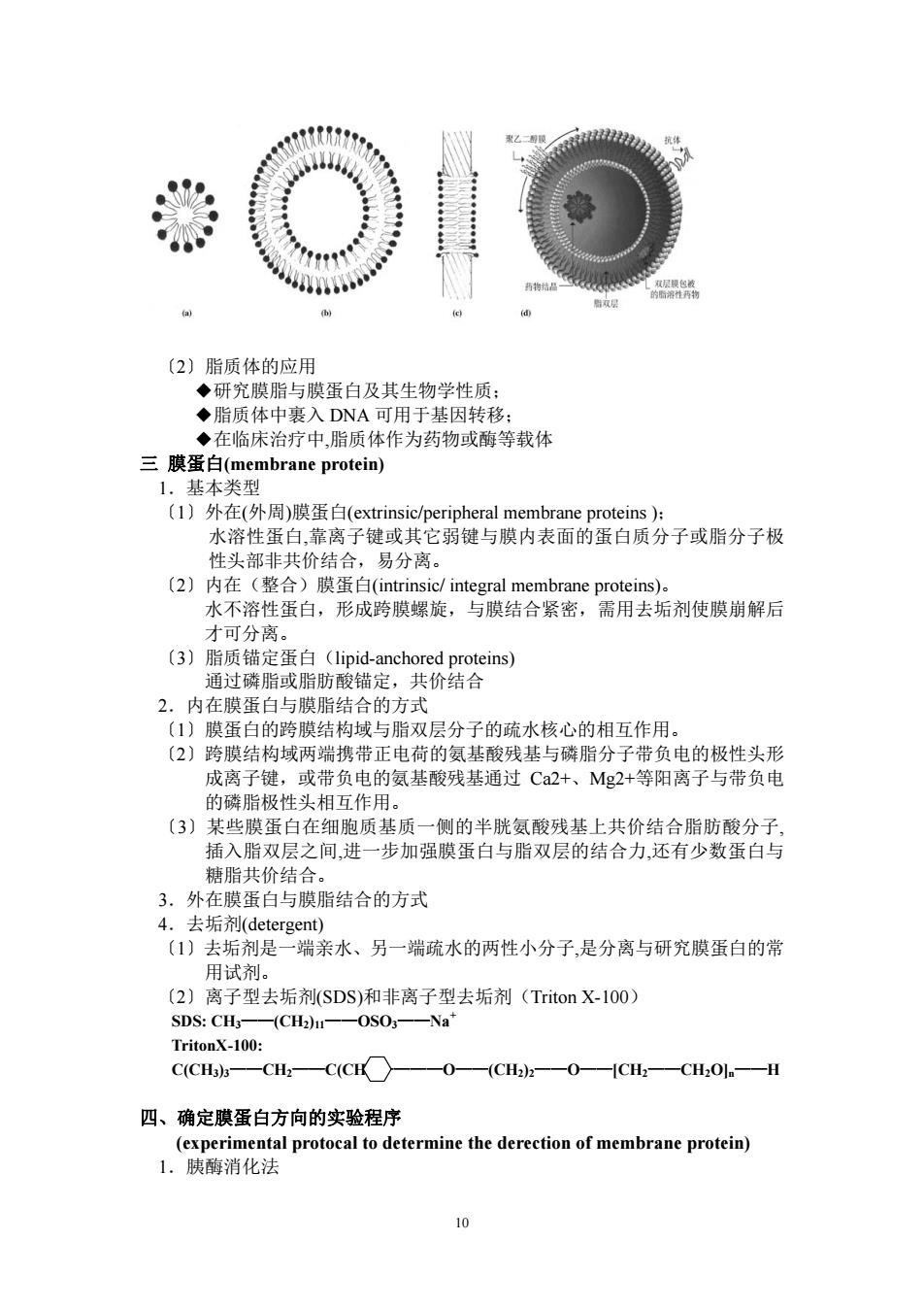

〔4〕K.Simons et al(1997): 脂筏模型(lipid rafts model) Functional rafts in Cell membranes. Nature 387:569-572 3.生物膜结构 〔1〕磷脂双分子层是组成生物膜的基本结构成分, 尚未发现膜结构中起组织作用的蛋白; 〔2〕蛋白分子以不同方式镶嵌在脂双层分子中或结合在其表面, 膜蛋白是赋 予生物膜功能的主要决定者; 〔3〕生物膜是磷脂双分子层嵌有蛋白质的二维流体。 “Central dogma ” of membrane biology 二、膜脂——生物膜的基本组成成分 (membrane lipid——basic component of the biological membrane) 1.成分:膜脂主要包括磷脂、糖脂和胆固醇三种类型。 〔1〕磷脂:是膜脂的基本成分(50%以上) ◆分为二类:甘油磷脂和鞘磷脂 ◆主要特征:①具有一个极性头和两个非极性的尾(脂肪酸链)(心磷脂 除外); ②脂肪酸碳链碳原子为偶数,多数碳链由 16,18 或 20 个组 成; ③饱和脂肪酸(如软脂酸)及不饱和脂肪酸(如油酸); 〔2〕糖脂:糖脂普遍存在于原核和真核细胞的质膜上(5%以下),神经细胞 糖脂含量较高; 〔3〕胆固醇:胆固醇存在于真核细胞膜上(30%以下),细菌质膜不含有胆固 醇,但某些细菌的膜脂中含有甘油脂等中性脂类。 2.膜脂的4种热运动方式 〔1〕沿膜平面的侧向运动(基本运动方式),其扩散系数为 10-8cm2/s; 〔2〕脂分子围绕轴心的自旋运动; 〔3〕脂分子尾部的摆动; 〔4〕双层脂分子之间的翻转运动,发生频率还不到脂分子侧向交换频率的 10 -10。但在内质网膜上,新合成的磷脂分子翻转运动发生频率很高。 3.脂质体(liposome) 脂质体是根据磷脂分子可在水相中形成稳定的脂双层膜的趋势而制备的人 工膜。 〔1〕脂质体的类型。 ◆水溶液中的磷脂分子团; ◆球形脂质体; ◆平面脂质体膜; ◆用于疾病治疗的脂质体的示意图 9

(2)脂质体的应用 ◆研究膜脂与膜蛋白及其生物学性质: ◆脂质体中裹入DNA可用于基因转移 ◆在临床治疗中,脂质体作为药物或酶等载体 三膜蛋白(membrane protein) 1.基本类型 〔1)外在(外周)膜蛋白(extrinsic/peripheral membrane proteins): 水溶性蛋白,靠离子键或其它弱键与膜内表面的蛋白质分子或脂分子极 生头部非共价结合 ,易分离 (2)内在(整合)膜蛋白((intrinsic/integral membrane proteins)。 水不溶性蛋白,形成跨膜螺旋,与膜结合紧密,需用去垢剂使膜崩解后 才可分离 (3)脂质错定蛋白(lipid-anchored roteins) 通过磷脂或脂肪酸错定,共价结合 2. 内在膜蛋白与膜 结合 的 〔1)膜蛋白的跨膜结构域与脂双层分子的疏水核心的相互作用。 〔2)跨膜结构域两端携带正电荷的氨基酸残基与磷脂分子带负电的极性头形 成离子键,或带负电的氨基酸残基通过C2+、Mg2+等阳离子与带负电 的磷脂极性头相互作用。 (3)某些膜蛋白在细胞质基质一侧的半胱氨酸残基上共价结合脂肪酸分子 插入脂双层之间,进一步加强膜蛋白与脂双层的结合力,还有少数蛋白与 糖脂共价结合。 3.外在膜蛋白与膜脂结合的方式 4:去本折是端亲水、另一端疏水的两性小分子是分离与研究膜蛋白的觉 用试剂。 (2)离子型去垢剂(SDS)和非离子型去垢剂(TritonX-100) SDS:CH3- -(CH2)- -0503- -Na TritonX-100: C(CHs)- CH C(CK 0 —CH—CHOl。-H 四、确定膜蛋白方向的实验程序 (experimental protocal to determine the derection of membrane protein) 1.胰酶消化法

〔2〕脂质体的应用 ◆研究膜脂与膜蛋白及其生物学性质; ◆脂质体中裹入 DNA 可用于基因转移; ◆在临床治疗中,脂质体作为药物或酶等载体 三 膜蛋白(membrane protein) 1.基本类型 〔1〕外在(外周)膜蛋白(extrinsic/peripheral membrane proteins ); 水溶性蛋白,靠离子键或其它弱键与膜内表面的蛋白质分子或脂分子极 性头部非共价结合,易分离。 〔2〕内在(整合)膜蛋白(intrinsic/ integral membrane proteins)。 水不溶性蛋白,形成跨膜螺旋,与膜结合紧密,需用去垢剂使膜崩解后 才可分离。 〔3〕脂质锚定蛋白(lipid-anchored proteins) 通过磷脂或脂肪酸锚定,共价结合 2.内在膜蛋白与膜脂结合的方式 〔1〕膜蛋白的跨膜结构域与脂双层分子的疏水核心的相互作用。 〔2〕跨膜结构域两端携带正电荷的氨基酸残基与磷脂分子带负电的极性头形 成离子键,或带负电的氨基酸残基通过 Ca2+、Mg2+等阳离子与带负电 的磷脂极性头相互作用。 〔3〕某些膜蛋白在细胞质基质一侧的半胱氨酸残基上共价结合脂肪酸分子, 插入脂双层之间,进一步加强膜蛋白与脂双层的结合力,还有少数蛋白与 糖脂共价结合。 3.外在膜蛋白与膜脂结合的方式 4.去垢剂(detergent) 〔1〕去垢剂是一端亲水、另一端疏水的两性小分子,是分离与研究膜蛋白的常 用试剂。 〔2〕离子型去垢剂(SDS)和非离子型去垢剂(Triton X-100) SDS: CH3——(CH2)11——OSO3——Na+ TritonX-100: C(CH3)3——CH2——C(CH2)————O——(CH2)2——O——[CH2——CH2O]n——H 四、确定膜蛋白方向的实验程序 (experimental protocal to determine the derection of membrane protein) 1.胰酶消化法 10