附素等,病毒的结构蛋白和非结构蛋白等组成和功能,以及相应的编码基因和调控基因 有所了解,它们与宿主间的相互关系亦有进一步的明确。这些都有助于为诊断和防治微 生物感染性疾病设计更有效措施提供新的科学依据。 最近,与人类基因组计划相呼应,病原微生物的基因组计划已提到议事日程。病毒 基因组的结构和功能分析早已处于领先地位,截至1998年9月,已有572株病毒进行 了全基因测序,其中与人类有关的病毒占6株,已完成原核微生物基因组测序工作的 有20种,其中属医学微生物的有流感嗜血杆菌、幽门螺杆菌、结核分枝杆菌、大肠埃 希菌、肺炎支原体、生殖器支原体、苍白密螺旋体和伯氏疏螺旋体。病原微生物基因组 序列测定的重大意义,除更好地了解其致病机制和与宿主的相互关系外,尚能发现更灵 敏、特异的致病分子标记作为诊断、分型等的依据;为临床筛选有效药物和开发疫苗提 供资料;为对人类相关基因功能的认识和探讨人类遗传性疾病机制提供参考等。 3.诊断技术细菌的鉴定和分类,过去以表型方法为主,现则侧重于基因型方法 来分析待检菌的遗传学特征。后法包括DNA的G+Cmol%测定、DNA×DNA杂交 DNAX FRNA杂交、I6SRNA赛核苷酸序列分析、氨基酸序列分析、质粒分析、基因 转移和重组、基因探针、多聚酶链反应(PCR)、限制性片段长度多态性(RFLP)分析 等。这些分子生物学技术在分类、新种鉴定和流行病学中尤为重要,例如现已普遍为学 术界接受的将生物分成真核生物、真细菌和古细菌(Archacobacteria)三个域(do main),就是Woese等用l6 SrRNA寡核苷酸序列分析技术,获得了大量原核生物和真核 生物的序列谱后创立的。 临床徽生物学检验中,快速诊断方法发展较快,免疫荧光、放射核素和酶联 (ELISA)三大标记技术中,以ELISA快速测定微生物抗原技术较为普遍,放射核素标 记因有辐射危害,已逐渐为地高辛、光敏生物素等非放射性物质标记所替代。 细菌检验中的微量化和自动化,也是徽生物学诊断中的发展方向。经过多年的研究 和不断改进,常规的临床细菌学诊断已可由系列的试剂盒商品成套供应,‘来替代各检验 部门自行配制试剂、手工操作的缓慢和繁琐状态。 4.防治措施针对灭活全菌体疫苗接种后普遍有一定的不良副反应和减毒活疫苗 株不易获得:而对一些病原微生物与免疫防御有关的组分,可以通过分子生物学技术分 离或克隆入无害戟体。近年来肺炎链球菌英膜多糖疫苗、脑膜炎奈瑟菌荚膜多糖疫苗 百日咳血凝素组分疫苗、铜绿假单胞菌外膜蛋白疫苗、伤寒沙门菌Ty2a疫苗、乙型肝 炎基因工程疫苗等相继问世。1993年Ulmer等开创的核酸疫苗被誉为疫苗学的新纪元, 具有广阔的发展前景。 多种抗生素的发现对细菌性感染的防治起着极大作用,但不少病原菌的单元和多重 耐药株随着出现,给治疗带来很大困难。经过科研人员的努力,不断对老药修饰改造和 新抗菌药物的研制,情况有所改善,但仍不能逆转耐药性这一根本问题。抗病毒和真菌 药物,也很少有突破性进展。近年来,应用生物工程产生大批量干扰素、白介素2等 细胞因子,在试治某些病毒性疾病中,取得一定效果。在由肠道菌群失调造成的消化功 能紊乱患者,微生态制剂可以一试。 一6

第三节医学微生物学 医学微生物学(medical microbiology)是微生物学的一个分支,是一门基础医学课 程。主要研究与医学有关病原微生物的生物学特性、致病和免疫机制,以及特异性诊 断、防治措施,以控制和消灭感染性疾病和与之有关的免疫损伤等疾病,达到保障和提 高人类健康水平的目的 根据医学微生物学的系统性和教学上的循序渐进原则,本课程分为细菌学、真菌学 和病毒学三篇。每篇内容包括总论和各论两个部分,分别叙述原核微生物、真核微生物 和非细胞型微生物的形态结构、生长繁殖、遗传变异等生物学特性、病原微生物和宿主 机体的相互关系,以及微生物学检查法和防治原则。支原体、衣原体、立克次体、螺旋 体和放线菌,按分类原则虽列人细菌篇中,但为便于教学,它们仍分别在专章中各自单 独阐述。 辛亥革命后,我国仅有少数学者从事微生物学的研究,并取得一定成就。例如发现 旱獭也可为鼠疫耶氏菌的储存宿主:首先应用鸡胚培养立克次体等。新中国成立后,较 快地消灭了天花;鼠疫、白喉、脊髓灰质炎、新生儿被伤风等得到了控制:我国学者汤 飞凡等首先成功地分离出沙眼衣原体。此外,1959年国内分离出麻疹病毒,成功地制 成减毒活疫苗,很快地控制了麻疹的流行:1972一193年分离出流行性出血性角膜结 膜炎的病原体,并证明是肠道病毒0型。近30年来,甲、乙、丙、戊、庚型肝炎病毒 和HV的诊断方法已建立并广泛用于临床:甲型肝炎病毒已分离培养建株成功,并制 成疫苗用于预防;流行性出血热的病因学和流行病学研究已进人世界前列;EB病毒和 鼻咽癌间发现有密切联系,并建立了早期诊断方法。在病原菌方面,军团菌、幽门螺杆 菌、伯氏疏螺旋体等陆续分离成功;ELISA等标记技术已广泛应用于实际;核酸杂交、 PC℉技术也已在有关领域中开展。至于我国特有的中医中药对防治某些微生物感染的 研究长期持续不断,并发现多种中草药能抑制或杀死某些病原微生物。 在医学微生物学领域,国内外虽都取得不小成绩,但距离控制和消灭传染病的目标 尚存在顺大差距。目前,由病原微生物引起的多种传染病仍严重威胁人类的健康。据世 界卫生组织(WHO)报道,近年全球平均每年有1700多万人死于传染病。新病原体的 不断现,造成新的(新现,emerging)传染病:原流行病原体因变异、耐药等重新流 行,导致再现(reemerging)传染病为病死的主要原因。最近几年发生的来源于畜禽病 原体的感染人类事件,值得人们警锡。例如1996年日本燥发的大肠埃希菌0157:H7食 物中毒,发病1万余人,死亡11例:1997年我国香港有18人患H5N1型禽流感病毒 感染,死亡4人;1998年英国有数十万头牛患牛海绵状脑病(疯牛病,BSE),死亡十 万余头,至少有10个青年死于不典型的C心,据调查他(她)们都有进食牛肉史。 鉴于迄今仍有一些感染性疾病的病原体还未发现;某些病原体的致病和免疫机制有 待阐明;不少疾病尚缺乏有效防治措施,因此,医学微生物学今后要继续加强对病原微 生物的致病因子及其致病机制和免疫机制的研究,研制安全、有效的疫苗:运用分子生

物学和免疫学等新手段,创建特异、灵敏、快速、简便的诊断方法:深人研究激生物的 耐药机制,探讨防止和逆转耐药性措施,并积极开发抗细菌、真菌和病毒的新型药物 等。只有这样多方面的综合研究,才能使医学微生物学和有关学科在共同努力下,达到 控制和消灭危害人类健康的感染性疾病这一宏伟目标。 (陆德源刘喝星) -8-

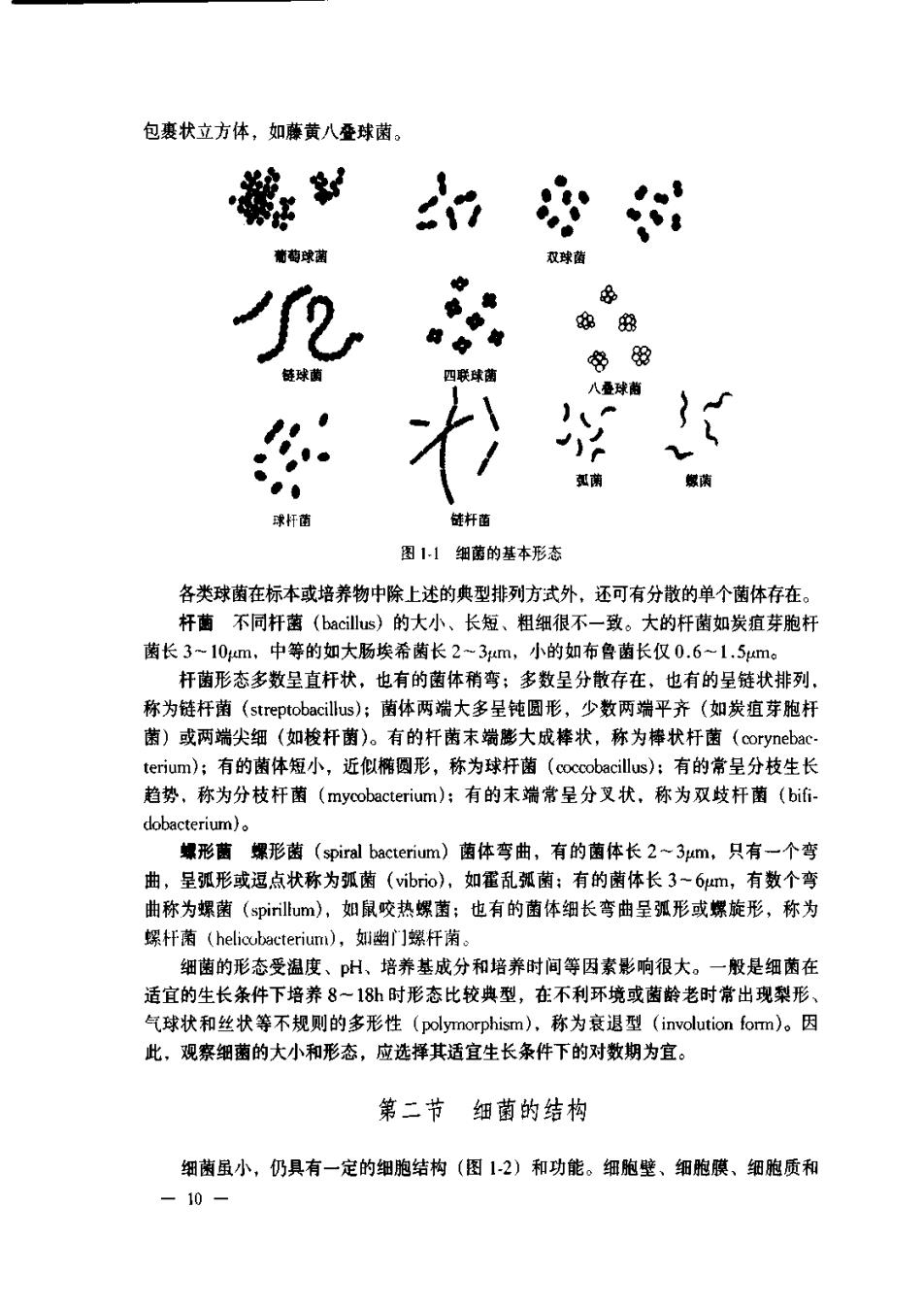

第一篇细菌学 第1章细菌的形态与结构 细菌(bacterium)是属原核生物界(prokaryotae)的一种单细胞微生物,有广义和 狭义两种范畴。广义上泛指各类原核细胞型微生物,包括细菌、放线菌、支原体、衣原 体、立克次体和螺旋体。狭义上则专指其中数量最大、种类最多、具有典型代表性的细 菌,是本章讨论的对象。它们形体徽小,结构简单,具有细胞壁和原始核质,无核仁和 核膜,除核糖体外无其他细胞器。 了解细菌的形态和结构对研究细菌的生理活动、致病性和免疫性,以及鉴别细菌 诊断疾病和防治细菌性感染等均有重要的理论和实际意义。 第一节细菌的大小与形态 观察细菌最常用的仪器是光学显微镜,其大小可以用测微尺在显微镜下进行测量 一般以微米()为单位。不同种类的细菌大小不一,同一种细菌也因菌龄和环境因 素的影响而有差异。 细菌按其外形,主要有球菌、杆菌和螺形菌三大类(图【1)。 球菌多数球菌(coccus)直径在1m左右,外观呈圆球形或近似球形。由于繁殖 时细菌分裂平面不同和分裂后菌体之间相互粘附程度不一,可形成不同的排列方式,这 对一些球菌的鉴别颇有意义。 1.双球菌(diplococcus) 在一个平面上分裂,分裂后两个菌体成对排列,如脑膜 炎奈瑟菌、肺炎链球菌。 2.链球菌(streptococcus)在一个平面上分裂,分裂后多个菌体粘连成链状,如 乙型溶血性链球菌。 3.葡萄球曹(staphylococcus)在多个不规则的平面上分裂,分裂后菌体无规则 地粘连在一起似葡萄状,如金黄色葡萄球菌。 4.四联球菌(tetrad)在两个互相垂直的平面上分裂,分裂后四个菌体粘附在 起呈正方形,如四联加夫基菌。 5.八叠球菌(sarcina)在三个互相垂直的平面上分裂,分裂后八个菌体粘附成 -9

包裹状立方体,如藤黄八叠球菌。 a 葡萄球菌 双球蓝 球菌 四联味菌 八叠球箱 刘菌 球杆菌 威杆苗 图11细薄的基本形态 各类球菌在标本或培养物中除上述的典型排列方式外,还可有分散的单个菌体存在。 杆菌不同杆菌(bacillus)的大小、长短、粗细很不一致。大的杆菌如炭疽芽胞杆 菌长3-10um,中等的如大肠埃希菌长2-3m,小的如布鲁菌长仅0.6~1.5um。 杆菌形态多数呈直杆状,也有的菌体稍弯:多数呈分散存在、也有的呈链状排列 称为链杆菌(streptobacillus);菌体两端大多呈钝圆形,少数两端平齐(如炭痘芽胞杆 菌)或两端尖细(如梭杆菌)。有的杆菌末端膨大成棒状,称为棒状杆菌(corynebac terium);有的菌体短小,近似椭圆形,称为球杆菌(coccobacillus):有的常呈分枝生长 趋势,称为分枝杆菌(mycobacterium):有的末端常呈分叉状,称为双歧杆菌(bifi dobacterium)。 螺形菌螺形熊(spiral bacterium)菌体弯曲,有的菌体长2~3um,只有一个弯 曲,呈弧形或逗点状称为弧菌(brio),如霍乱弧菌:有的菌体长3-6um,有数个弯 曲称为螺菌(spirillum),如鼠咬热螺菌;也有的菌体细长弯曲呈弧形或螺旋形,称为 螺杆菌()),知幽门螺杆南 细菌的形态受温度、pH、培养基成分和培养时间等因素影响很大。一般是细菌在 适宜的生长条件下培养8~18h时形态比较典型,在不利环境或菌龄老时常出现梨形 气球状和丝状等不规则的多形性(polymorphism)、称为衰退型(involution form)。因 此,观察细菌的大小和形态,应选择其适宜生长条件下的对数期为宜。 第二节细菌的结构 细菌虽小,仍具有一定的细胞结构(图12)和功能。细胞壁、细胞膜、细胞质和 10-