目录 目录 中文摘要 ABSTRACT(英文摘要). () 致谢. "P. …(0 目录. .(V) 第一章前言 .(1) 1.1研究背景. ..(1) 1.2电感电容压控振荡器的研究现状 .(2) 1.3论文研究的内容和贡献.…......….…....(3) 1.4论文组织结构 …(4) 参考文献. .(4) 第二章电感电容压控振荡器 (7) 2.1振荡器的基本原理…(7) 2.1.1两端负反馈系统分析.… …(7) 2.1.2单端能量补偿系统分析 …(9) 2.2电感电容压控振荡器.... .(12) 2.2.1压控振荡器的数学模型.. .(12) 2.2.2窄带电感电容压控振荡器 ……………… .(13) 2.2.3宽带电感电容压控振荡器 .(15) 2.2.4正交输出电感电容压控振荡器 .(18) 2.3小结. .(19) 参考文献, .(19) 第三章硅基片上螺旋电感 ..(21) 3.1在标准CMOS工艺上实现的硅基集成螺旋电感(21) 3.1.1平面螺旋电感 .(21) 3.1.2叠层螺旋电感. (23) 3.2硅基集成螺旋电感的建模和仿真. …… (23) 3.2.1用电磁场仿真工具进行建模和仿真 (23) 3.2.2用分段等效的电路模型进行建模和仿真」 .(24) 3.2.3用紧凑的集总模型进行建模和仿真.…(26) 3.2.3.1紧凑的集总模型.……… .(26) 3.2.3.2平面螺旋电感感值的简单精确表达式..….(28) 3.3硅基串联叠层电感等效电容.. ..(31) 3.3.1等效电容模型...…...…… .…(31) 3.3.2串联叠层电感等效电容的计算.… .(33) 3.4提高电感品质因数的方法. (35) 34.1硅基集成螺旋电感设计和优化的一般原则 .(35) 3.42放射状地隔离层………… .(35) 3.4.3反偏置双PN结隔离, .(36 3.4.4电感金属的多通路并联 .(37) 3.5小结......(37) 参考文献……(37)) 电感电容压控振荡器

目录 电感电容压控振荡器 V 目录 中文摘要…………………………………………………………………………………………..(I) ABSTRACT(英文摘要)………………………………………………………………………….(II) 致谢……………………………………………………………………………………………...(III) 目录………………………………………………………………………………………………(V) 第一章 前言…………………………………………………………………………………….(1) 1.1 研究背景………………………………………………………………………….(1) 1.2 电感电容压控振荡器的研究现状……………………………………………….(2) 1.3 论文研究的内容和贡献………………………………………………………….(3) 1.4 论文组织结构…………………………………………………………………….(4) 参考文献……………………………………………………………………………….(4) 第二章 电感电容压控振荡器………………………………………………………………….(7) 2.1 振荡器的基本原理……………………………………………………………….(7) 2.1.1 两端负反馈系统分析……………………………………………………...(7) 2.1.2 单端能量补偿系统分析…………………………………………………...(9) 2.2 电感电容压控振荡器…………………………………………………………...(12) 2.2.1 压控振荡器的数学模型………………………………………………….(12) 2.2.2 窄带电感电容压控振荡器……………………………………………….(13) 2.2.3 宽带电感电容压控振荡器……………………………………………….(15) 2.2.4 正交输出电感电容压控振荡器………………………………………….(18) 2.3 小结……………………………………………………………………………...(19) 参考文献……………………………………………………………………………...(19) 第三章 硅基片上螺旋电感…………………………………………………………………...(21) 3.1 在标准CMOS工艺上实现的硅基集成螺旋电感……………………………...(21) 3.1.1 平面螺旋电感…………………………………………………………….(21) 3.1.2 叠层螺旋电感…………………………………………………………….(23) 3.2 硅基集成螺旋电感的建模和仿真……………………………………………...(23) 3.2.1 用电磁场仿真工具进行建模和仿真…………………………………….(23) 3.2.2 用分段等效的电路模型进行建模和仿真……………………………….(24) 3.2.3 用紧凑的集总模型进行建模和仿真…………………………………….(26) 3.2.3.1 紧凑的集总模型…………………………………………………..(26) 3.2.3.2 平面螺旋电感感值的简单精确表达式…………………………..(28) 3.3 硅基串联叠层电感等效电容……………………………………………………(31) 3.3.1 等效电容模型…………………………………………………………….(31) 3.3.2 串联叠层电感等效电容的计算………………………………………….(33) 3.4 提高电感品质因数的方法………………………………………………………(35) 3.4.1 硅基集成螺旋电感设计和优化的一般原则…………………………….(35) 3.4.2 放射状地隔离层………………………………………………………….(35) 3.4.3 反偏置双 PN 结隔离……………………………………………………...(36) 3.4.4 电感金属的多通路并联………………………………………………….(37) 3.5 小结……………………………………………………………………………...(37) 参考文献……………………………………………………………………………...(37)

目录 第四章可变电容特性分析 .(39) 4.1引言.….… ........................…...(39) 4.2可变电容的分类 ...(40) 43可变电容的大信号分析. ……(41) 4.4谐振电路中可变电容的大信号非线性分析. …(43) 4.5电感电容谐振电路的周期计算 (44) 4.6频域谐波近似方法与时域周期计算方法比较. .(48) 4.7采用A-MOS管可变电容的压控振荡器设计. ..(49) 4.8仿真和测试验证......(51) 4.9小结. .(52) 参考文献 (52) 第五章相位噪声分析 .(55) 5.1引言. (55) 5.2线性时不变分析.(56) 5.3非线性时不变分析…(60) 5.3.1差分对管噪声... .…(62) 5.3.2尾电流源噪声.. .(63) 5.4线性相位时变分析.... .(64 5.4.1相位增量的脉冲响应 .(64) 5.42相位一电压转换....… .(67) 5.4.3单边带噪声谱密度与载波功率比 .(67) 5.4.4周期平稳噪声源」 .(69) 5.4.5多个电流噪声源的相位噪声计算方法 .(69) 5.5小结 (70) 参考文献 (70) 第六章 压控振荡器的优化. …… (71) 6.1引言.…… .(71) 6.1.1低功耗设计. .(71) 6.1.2低相位噪声设计. .(72) 6.2谐振振荡器内在振荡机制 (73) 6.2.1振荡器谐振幅度 .(73) 62.2噪声载波比. .(74) 6.2.3噪声载波比优化策略..… .…(76) 6.3振荡器拓扑结构和设计约束.. (77) 6.3.1振荡器拓扑结构. .(77) 6.3.2设计约束.....…… ..(78) 63.3目标函数:振荡器相位噪声 ..(79) 6.4振荡器优化策略:线性规划 .(81) 6.4.1独立变量的缩减 .(81) 6.4.2约束条件的图形表示 .(81) 6.4.3低噪声、低功耗振荡器优化步骤 .(81) 6.5几何规划优化方法」 (82) 6.5.1凸型几何优化 .(83) 6.5.2敏感度分析.….(83) 吻 电感电容压控振荡器

目录 VI 电感电容压控振荡器 第四章 可变电容特性分析…………………………………………………………………...(39) 4.1 引言……………………………………………………………………………...(39) 4.2 可变电容的分类………………………………………………………………...(40) 4.3 可变电容的大信号分析………………………………………………………...(41) 4.4 谐振电路中可变电容的大信号非线性分析…………………………………...(43) 4.5 电感电容谐振电路的周期计算………………………………………………...(44) 4.6 频域谐波近似方法与时域周期计算方法比较………………………………...(48) 4.7 采用 A-MOS 管可变电容的压控振荡器设计………………………………….(49) 4.8 仿真和测试验证………………………………………………………………...(51) 4.9 小结……………………………………………………………………………...(52) 参考文献……………………………………………………………………………...(52) 第五章 相位噪声分析………………………………………………………………………...(55) 5.1 引言……………………………………………………………………………...(55) 5.2 线性时不变分析…………………………….…………………………………..(56) 5.3 非线性时不变分析……………………………………………………………...(60) 5.3.1 差分对管噪声…………………………………………………………….(62) 5.3.2 尾电流源噪声…………………………………………………………….(63) 5.4 线性相位时变分析……………………………………………………………...(64) 5.4.1 相位增量的脉冲响应…………………………………………………….(64) 5.4.2 相位-电压转换………………………………………………………….(67) 5.4.3 单边带噪声谱密度与载波功率比……………………………………….(67) 5.4.4 周期平稳噪声源………………………………………………………….(69) 5.4.5 多个电流噪声源的相位噪声计算方法………………………………….(69) 5.5 小结……………………………………………………………………………...(70) 参考文献……………………………………………………………………………...(70) 第六章 压控振荡器的优化…………………………………………………………………...(71) 6.1 引言……………………………………………………………………………...(71) 6.1.1 低功耗设计……………………………………………………………….(71) 6.1.2 低相位噪声设计………………………………………………………….(72) 6.2 谐振振荡器内在振荡机制……………………………………………………...(73) 6.2.1 振荡器谐振幅度………………………………………………………….(73) 6.2.2 噪声载波比……………………………….………………………………(74) 6.2.3 噪声载波比优化策略…………………………………………………….(76) 6.3 振荡器拓扑结构和设计约束…………………………………………………...(77) 6.3.1 振荡器拓扑结构………………………………………………………….(77) 6.3.2 设计约束………………………………………………………………….(78) 6.3.3 目标函数:振荡器相位噪声……………………………………………...(79) 6.4 振荡器优化策略:线性规划…………………………………………………….(81) 6.4.1 独立变量的缩减………………………………………………………….(81) 6.4.2 约束条件的图形表示…………………………………………………….(81) 6.4.3 低噪声、低功耗振荡器优化步骤………………………………………...(81) 6.5 几何规划优化方法……………………………………………………………...(82) 6.5.1 凸型几何优化…………………………………………………………….(83) 6.5.2 敏感度分析……………………………………………………………….(83)

目录 6.6小结… (84) 参考文献.….. ...(84) 第七章相位噪声降低技术 .(87) 7.1极限相位噪声」 ……… ……(87) 7.1.1电流噪声源 .(87) 7.1.2相位噪声的线性模型 .(88) 7.2大电容滤波 ..(90) 7.3 去除尾电流 .(91) 7.4二次谐波谐振滤波 .(92) 7.5感性压控端....… (93) 7.6开关电容阵列减小压控增益Kv.… .(95) 7.7带源极电感负反馈的尾电流源 .(96) 7.8源极电容耦合. .(97) 7.9小结(98) 参考文献…(98) 第八章设计实例……... .(99) 8.1应用于电视调谐器系统的频率综合器. (99) 8.21.08GHz窄频带压控振荡器...............(100) 8.2.1电感的选取… .(101) 82.2可变电容的选取...… ...(102) 8.2.3振荡频率,固定电容大小及MOS管尺寸参数确定 .(102) 82.4噪声滤波技术… .(103) 8.2.5测试考虑及版图规划 .(104) 8.2.6仿真和测试结果. .(105) 8.31.1-2.0GHz宽频带压控振荡器. (107) 8.3.1差分对称电感的设计和测试(107) 8.3.2开关电容阵列......….…..(109) 8.3.3仿真和测试结果 (110) 8.3.4振荡器性能的比较 (112) 8.4小结 .(112) 参考文献 .(112) 第九章总结和展望 (115) 9.1总结… .(115) 92展望...... .(115) 92.1新结构的探索和研究.. ..(116) 9.2.2频率综合器的设计.…….… ...(116) 9.2.3电视调谐器的系统集成 .(116) 附录A串联叠层电感等效电容的计算 (117 A.1串联叠层电感等效电容 .(117) A23D叠层电感等效电容.……… .(121) 本论文受到上海科委SDC基金项目(编号:037062019)的部分资助。 电感电容压控振荡器 VI

目录 电感电容压控振荡器 VII 6.6 小结……………………………………………………………………………...(84) 参考文献……………………………………………………………………………...(84) 第七章 相位噪声降低技术…………………………………………………………………...(87) 7.1 极限相位噪声…………………………………………………………………...(87) 7.1.1 电流噪声源……………………………………………………………….(87) 7.1.2 相位噪声的线性模型…………………………………………………….(88) 7.2 大电容滤波……………………………………………………………………...(90) 7.3 去除尾电流……………………………………………………………………...(91) 7.4 二次谐波谐振滤波……………………………………………………………...(92) 7.5 感性压控端……………………………………………………………………...(93) 7.6 开关电容阵列减小压控增益 Kv………………………………………………..(95) 7.7 带源极电感负反馈的尾电流源………………………………………………...(96) 7.8 源极电容耦合…………………………………………………………………...(97) 7.9 小结……………………………………………………………………………...(98) 参考文献……………………………………………………………………………...(98) 第八章 设计实例……………………………………………………………………………...(99) 8.1 应用于电视调谐器系统的频率综合器………………………………………...(99) 8.2 1.08GHz 窄频带压控振荡器…………………………………………………..(100) 8.2.1 电感的选取……………………………………………………………...(101) 8.2.2 可变电容的选取………………………………………………………...(102) 8.2.3 振荡频率,固定电容大小及MOS管尺寸参数确定……………………(102) 8.2.4 噪声滤波技术…………………………………………………………...(103) 8.2.5 测试考虑及版图规划…………………………………………………...(104) 8.2.6 仿真和测试结果………………………………………………………...(105) 8.3 1.1-2.0GHz 宽频带压控振荡器………………………………………………..(107) 8.3.1 差分对称电感的设计和测试…………………………………………...(107) 8.3.2 开关电容阵列…………………………………………………………...(109) 8.3.3 仿真和测试结果………………………………………………………...(110) 8.3.4 振荡器性能的比较……………………………………………………...(112) 8.4 小结…………………………………………………………………………….(112) 参考文献…………………………………………………………………………….(112) 第九章 总结和展望………………………………………………………………………….(115) 9.1 总结…………………………………………………………………………….(115) 9.2 展望…………………………………………………………………………….(115) 9.2.1 新结构的探索和研究…………………………………………………...(116) 9.2.2 频率综合器的设计……………………………………………………...(116) 9.2.3 电视调谐器的系统集成………………………………………………...(116) 附录 A 串联叠层电感等效电容的计算…………………………………………………….(117) A.1 串联叠层电感等效电容……………………………………………………….(117) A.2 3D 叠层电感等效电容…………………………………………………………(121) 本论文受到上海科委 SDC 基金项目(编号: 037062019)的部分资助

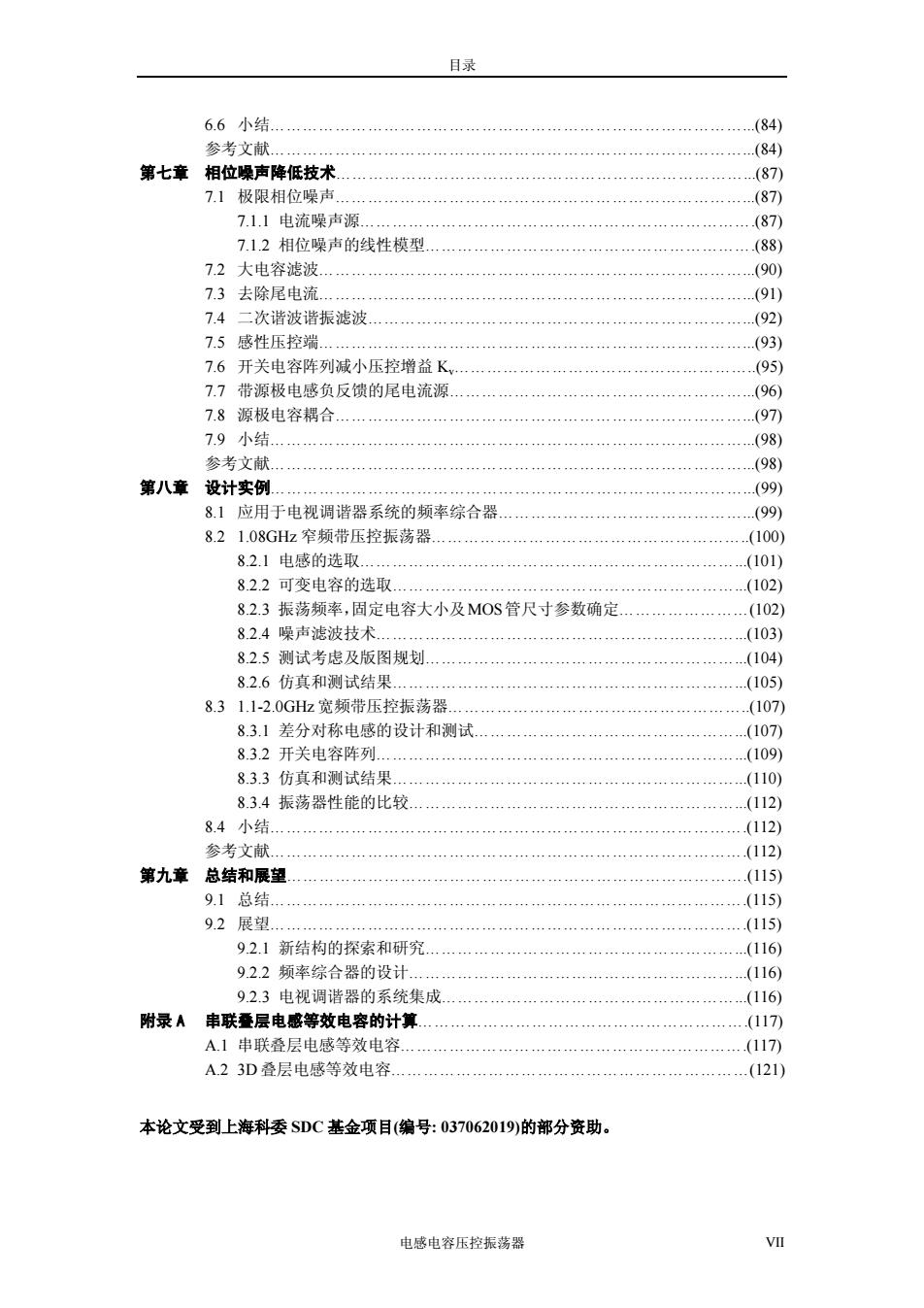

第一章前言 第一章引言 1.1研究背景 无线通信系统和宽带接收机的迅猛发展,特别是手持无线设备(如手机)的普及,使得射 频前端芯片设计向小型化、低成本、低功耗等方向发展。CMOS工艺技术的不断进步,使越 来越多的射频单元电路,如低噪声放大器、上下变频混频器、中频滤波器、本机振荡器、 功率放大器等等,能够集成到单片CMOS收发机芯片上,加上基带信号处理,尤其是数字 信号处理,早己经能够在CMOS工艺上实现,因而有可能在CMOS工艺上实现整个从前端 到后端的无线通信系统。 单片CMOS实现的无线接收机是近几年学术界研究的热点问题。例如,Berkeley的Paul R.Gray领导的“用于无线电话的1.9GHz,宽带中频,两次变频接收机”项目[1]:UCLA的 Asad A.Abidi研究的“在1 um CMOS工艺上实现的、单片扩频无线接收机”[2,3]:以及目 前比较热门的GSM,DECT,Bluebooth,.WLAN等接收机系统。这些RF无线接收机均针对窄 通道信号处理,而宽通道信号处理的F接收机目前仍然是一个具有挑战性的领域。 像电缆电视调制解调器(Cable Modem)这样的宽带应用需要接收机在很宽的频段范围内 保持很高的线性特性。在商用数字电视机顶盒(St-Top Box)中,目前还广泛使用的是如图1.1 所示的分立集成电缆电视调谐器[4]。采用CMOS/BiCMOS工艺实现的全集成电视调谐器尚 处在研究和试制阶段[5-7刀。 SoC RF RECEIVER FACES COUPLING.NOISE ISSUES Integrtion decisions can have amjor impact on choicesfchip passives 用 图 用 4MH当A 图1.1分立集成电缆电视调谐器 图1.2 BiCMOS/CMOS集成电视调谐器 全集成电视调谐器系统是一个完整的无线接收机系统(图1.2)。由于电视信号频谱的宽 频带和低噪声性能要求,目前大多数集成的电视调谐器都采用两次变频技术,主要包括宽频 带低噪声放大器,宽频带上变频混频器,窄带下变频混频器,本机振荡器,自动增益控制以 及模数转换器等单元电路。 电缆电视调谐器(RF Cable Tuner)中的上变频器要求本机振荡器具有lGHz-2GHz的调谐 范围,而且具有非常低的相位噪声(-85dBc@I0KHz[6,7刀,因此目前大多数本机振荡器都是 采用GAs和BiCMOS工艺实现的,并使用片外电感和可变电容来达到非常大的调谐范围。 在CMOS工艺上设计低成本、完全集成的电视调谐器芯片的最大挑战之一就是设计产生本 机振荡信号的频率综合器电路。电视调谐器系统中本机振荡器的频率应以信道的带宽为步 长,覆盖所有的信道频率范围。实际设计中,为了补偿由于工艺和环境温度的变化引起的偏 差,本机振荡器的频率范围要大于所有信道频率范围。频率综合器通常是由图1.3所示的锁 相环来实现,锁相环反馈回路中的N分频使得输出信号频率是参考时钟频率的N倍,因为 参考时钟由片外的频率较低的低噪声石英晶体振荡器提供,所以频率综合器的噪声特性由压 电感电容压控振荡器

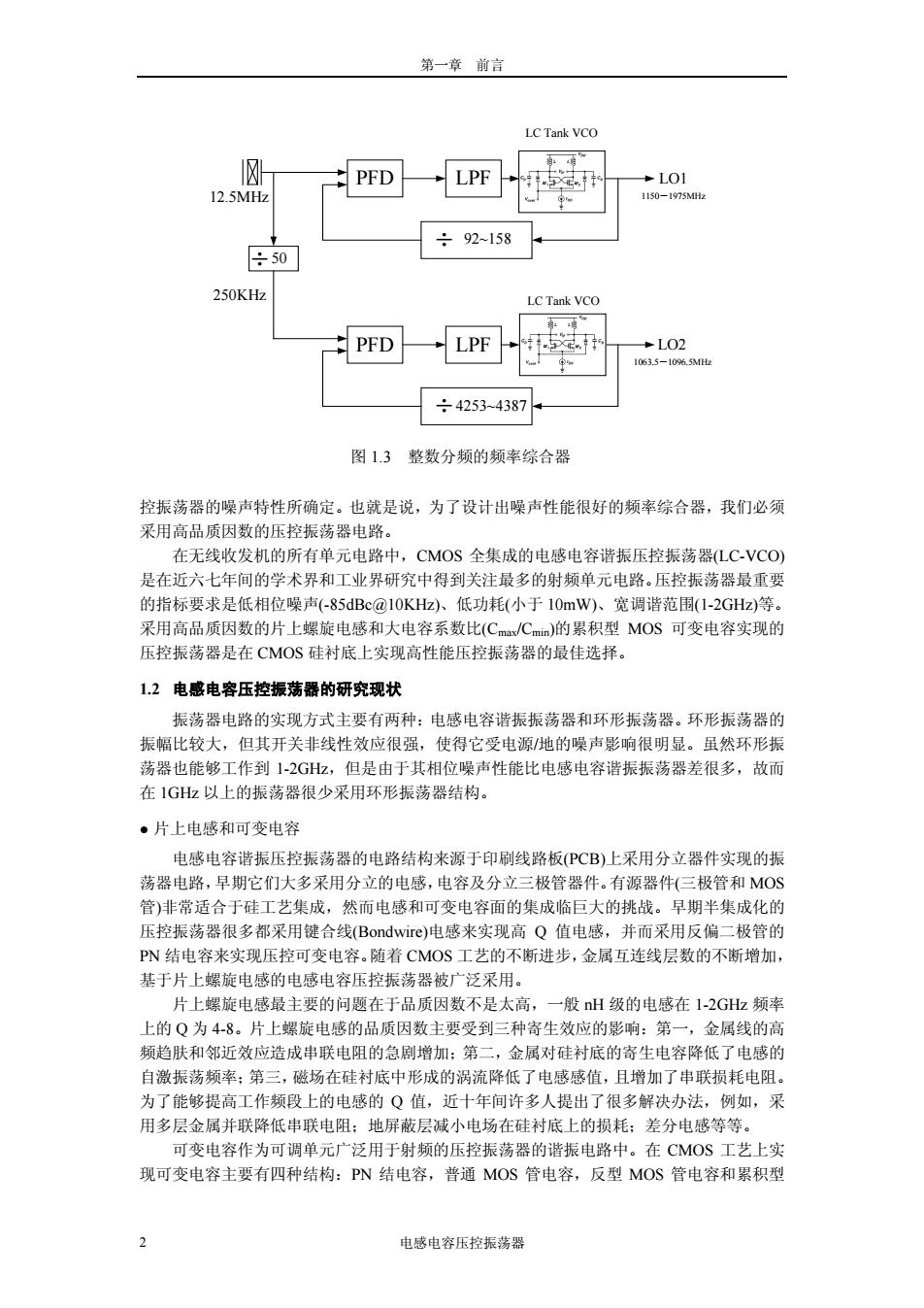

第一章 前言 电感电容压控振荡器 1 第一章 引言 1.1 研究背景 无线通信系统和宽带接收机的迅猛发展,特别是手持无线设备(如手机)的普及,使得射 频前端芯片设计向小型化、低成本、低功耗等方向发展。CMOS 工艺技术的不断进步,使越 来越多的射频单元电路,如低噪声放大器、上/下变频混频器、中频滤波器、本机振荡器、 功率放大器等等,能够集成到单片 CMOS 收发机芯片上,加上基带信号处理,尤其是数字 信号处理,早已经能够在 CMOS 工艺上实现,因而有可能在 CMOS 工艺上实现整个从前端 到后端的无线通信系统。 单片 CMOS 实现的无线接收机是近几年学术界研究的热点问题。例如,Berkeley 的 Paul R. Gray 领导的“用于无线电话的 1.9GHz,宽带中频,两次变频接收机”项目[1];UCLA 的 Asad A. Abidi 研究的“在 1µm CMOS 工艺上实现的、单片扩频无线接收机”[2,3];以及目 前比较热门的 GSM, DECT, Bluebooth, WLAN 等接收机系统。这些 RF 无线接收机均针对窄 通道信号处理,而宽通道信号处理的 RF 接收机目前仍然是一个具有挑战性的领域。 像电缆电视调制解调器(Cable Modem)这样的宽带应用需要接收机在很宽的频段范围内 保持很高的线性特性。在商用数字电视机顶盒(Set-Top Box)中,目前还广泛使用的是如图 1.1 所示的分立集成电缆电视调谐器[4]。采用 CMOS/BiCMOS 工艺实现的全集成电视调谐器尚 处在研究和试制阶段[5-7]。 全集成电视调谐器系统是一个完整的无线接收机系统(图 1.2)。由于电视信号频谱的宽 频带和低噪声性能要求,目前大多数集成的电视调谐器都采用两次变频技术,主要包括宽频 带低噪声放大器,宽频带上变频混频器,窄带下变频混频器,本机振荡器,自动增益控制以 及模数转换器等单元电路。 电缆电视调谐器(RF Cable Tuner)中的上变频器要求本机振荡器具有 1GHz-2GHz 的调谐 范围,而且具有非常低的相位噪声(-85dBc@10KHz)[6,7],因此目前大多数本机振荡器都是 采用 GaAs 和 BiCMOS 工艺实现的,并使用片外电感和可变电容来达到非常大的调谐范围。 在 CMOS 工艺上设计低成本、完全集成的电视调谐器芯片的最大挑战之一就是设计产生本 机振荡信号的频率综合器电路。电视调谐器系统中本机振荡器的频率应以信道的带宽为步 长,覆盖所有的信道频率范围。实际设计中,为了补偿由于工艺和环境温度的变化引起的偏 差,本机振荡器的频率范围要大于所有信道频率范围。频率综合器通常是由图 1.3 所示的锁 相环来实现,锁相环反馈回路中的 N 分频使得输出信号频率是参考时钟频率的 N 倍,因为 参考时钟由片外的频率较低的低噪声石英晶体振荡器提供,所以频率综合器的噪声特性由压 图 1.1 分立集成电缆电视调谐器 图 1.2 BiCMOS/CMOS 集成电视调谐器

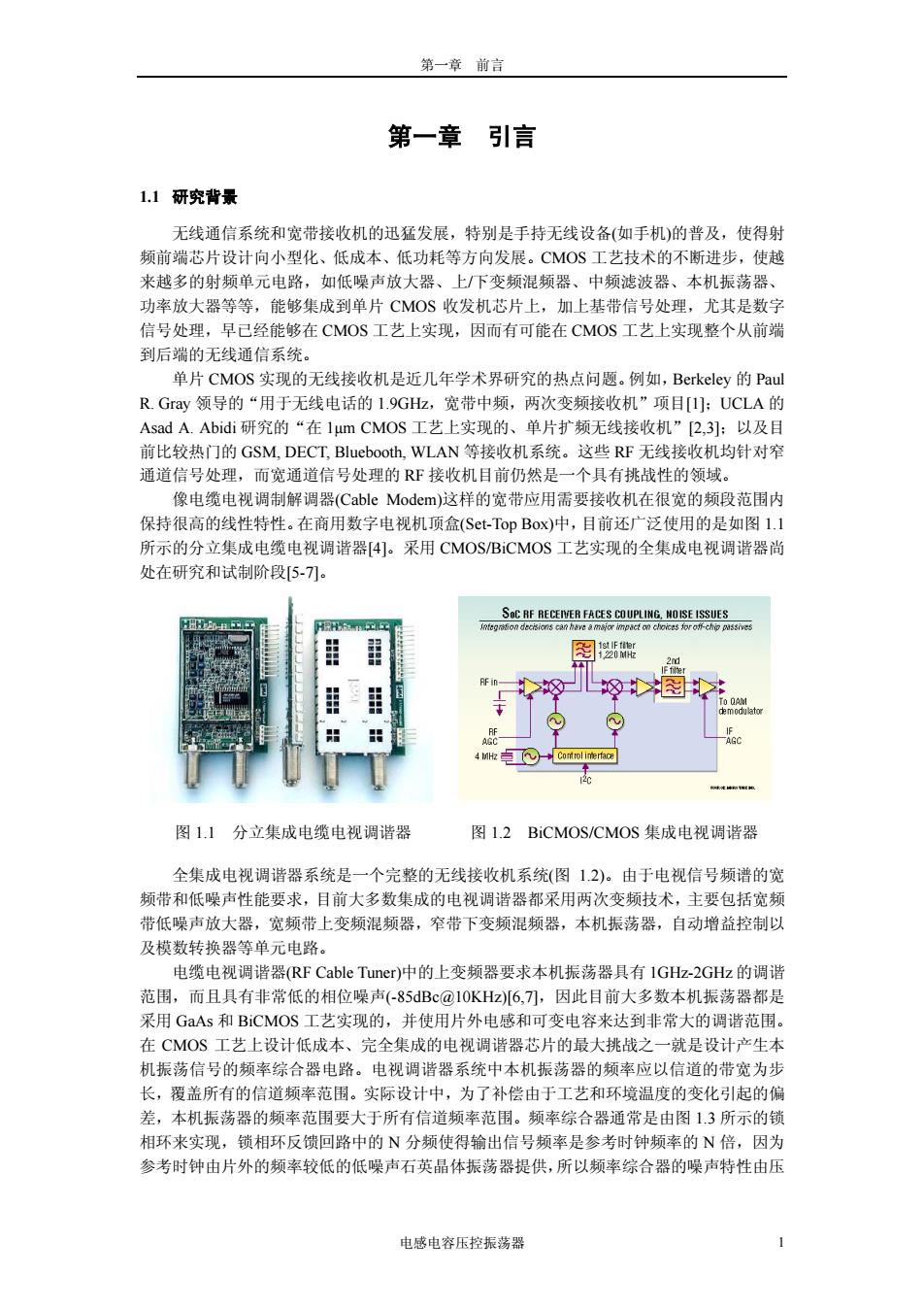

第一章前言 LC Tank VCO 1☒ PFD LPF 。LO1 12.5MHz 1150-1975MHz ÷92-158 ÷50 250KHz LC Tank VCO PFD LPF 时定行 ◆L02 1063.5-1096.5MH ÷4253-4387 图1.3整数分频的频率综合器 控振荡器的噪声特性所确定。也就是说,为了设计出噪声性能很好的频率综合器,我们必须 采用高品质因数的压控振荡器电路。 在无线收发机的所有单元电路中,CMOS全集成的电感电容谐振压控振荡器(LC-VCO) 是在近六七年间的学术界和工业界研究中得到关注最多的射频单元电路。压控振荡器最重要 的指标要求是低相位噪声(-85dBc@10KHz)、低功耗(小于10mW)、宽调谐范围(1-2GHz)等。 采用高品质因数的片上螺旋电感和大电容系数比(Cmax/Cmim)的累积型MOS可变电容实现的 压控振荡器是在CMOS硅衬底上实现高性能压控振荡器的最佳选择。 1.2电感电容压控振荡器的研究现状 振荡器电路的实现方式主要有两种:电感电容谐振振荡器和环形振荡器。环形振荡器的 振幅比较大,但其开关非线性效应很强,使得它受电源/地的噪声影响很明显。虽然环形振 荡器也能够工作到1-2GHz,但是由于其相位噪声性能比电感电容谐振振荡器差很多,故而 在1GHz以上的振荡器很少采用环形振荡器结构。 ·片上电感和可变电容 电感电容谐振压控振荡器的电路结构来源于印刷线路板(PCB)上采用分立器件实现的振 荡器电路,早期它们大多采用分立的电感,电容及分立三极管器件。有源器件(三极管和MOS 管)非常适合于硅工艺集成,然而电感和可变电容面的集成临巨大的挑战。早期半集成化的 压控振荡器很多都采用键合线Bondwire)电感来实现高O值电感,并而采用反偏二极管的 PN结电容来实现压控可变电容。随着CMOS工艺的不断进步,金属互连线层数的不断增加, 基于片上螺旋电感的电感电容压控振荡器被广泛采用。 片上螺旋电感最主要的问题在于品质因数不是太高,一般H级的电感在1-2GHz频率 上的Q为4-8。片上螺旋电感的品质因数主要受到三种寄生效应的影响:第一,金属线的高 频趋肤和邻近效应造成串联电阻的急剧增加:第二,金属对硅衬底的寄生电容降低了电感的 自激振荡频率;第三,磁场在硅衬底中形成的涡流降低了电感感值,且增加了串联损耗电阻。 为了能够提高工作频段上的电感的Q值,近十年间许多人提出了很多解决办法,例如,采 用多层金属并联降低串联电阻:地屏蔽层减小电场在硅衬底上的损耗:差分电感等等。 可变电容作为可调单元广泛用于射频的压控振荡器的谐振电路中。在CMOS工艺上实 现可变电容主要有四种结构:PN结电容,普通MOS管电容,反型MOS管电容和累积型 电感电容压控振荡器

第一章 前言 2 电感电容压控振荡器 控振荡器的噪声特性所确定。也就是说,为了设计出噪声性能很好的频率综合器,我们必须 采用高品质因数的压控振荡器电路。 在无线收发机的所有单元电路中,CMOS 全集成的电感电容谐振压控振荡器(LC-VCO) 是在近六七年间的学术界和工业界研究中得到关注最多的射频单元电路。压控振荡器最重要 的指标要求是低相位噪声(-85dBc@10KHz)、低功耗(小于 10mW)、宽调谐范围(1-2GHz)等。 采用高品质因数的片上螺旋电感和大电容系数比(Cmax/Cmin)的累积型 MOS 可变电容实现的 压控振荡器是在 CMOS 硅衬底上实现高性能压控振荡器的最佳选择。 1.2 电感电容压控振荡器的研究现状 振荡器电路的实现方式主要有两种:电感电容谐振振荡器和环形振荡器。环形振荡器的 振幅比较大,但其开关非线性效应很强,使得它受电源/地的噪声影响很明显。虽然环形振 荡器也能够工作到 1-2GHz,但是由于其相位噪声性能比电感电容谐振振荡器差很多,故而 在 1GHz 以上的振荡器很少采用环形振荡器结构。 z 片上电感和可变电容 电感电容谐振压控振荡器的电路结构来源于印刷线路板(PCB)上采用分立器件实现的振 荡器电路,早期它们大多采用分立的电感,电容及分立三极管器件。有源器件(三极管和 MOS 管)非常适合于硅工艺集成,然而电感和可变电容面的集成临巨大的挑战。早期半集成化的 压控振荡器很多都采用键合线(Bondwire)电感来实现高 Q 值电感,并而采用反偏二极管的 PN 结电容来实现压控可变电容。随着 CMOS 工艺的不断进步,金属互连线层数的不断增加, 基于片上螺旋电感的电感电容压控振荡器被广泛采用。 片上螺旋电感最主要的问题在于品质因数不是太高,一般 nH 级的电感在 1-2GHz 频率 上的 Q 为 4-8。片上螺旋电感的品质因数主要受到三种寄生效应的影响:第一,金属线的高 频趋肤和邻近效应造成串联电阻的急剧增加;第二,金属对硅衬底的寄生电容降低了电感的 自激振荡频率;第三,磁场在硅衬底中形成的涡流降低了电感感值,且增加了串联损耗电阻。 为了能够提高工作频段上的电感的 Q 值,近十年间许多人提出了很多解决办法,例如,采 用多层金属并联降低串联电阻;地屏蔽层减小电场在硅衬底上的损耗;差分电感等等。 可变电容作为可调单元广泛用于射频的压控振荡器的谐振电路中。在 CMOS 工艺上实 现可变电容主要有四种结构:PN 结电容,普通 MOS 管电容,反型 MOS 管电容和累积型 PFD LPF 92~158 ÷ ÷ 50 PFD LPF ÷ 4253~4387 12.5MHz 250KHz LO1 LO2 1150-1975MHz 1063.5-1096.5MHz LC Tank VCO LC Tank VCO 图 1.3 整数分频的频率综合器