y=y+y2 1 at"+attz 2 d2y qV1L-1/2 m VIL md U V qVIL dB mdv2 L (b) 荧光屏 9= yD m dlL B2 t 7.6×1010Ckg 阴极射线的电荷量是氢离子的1000倍; 阴极射线的质量是氢离子的千分之一 1.758820174×1011C/Kg 原子是可分的!

t1 t2 L l +_ y1 y2 y 荧光屏 m (b) t1 t2 L l +_ y1 y2 y 荧光屏 m (b) 1 2 2 1 1 22 2 12 1 / 2 2 y y y at at t qV l qV l L l md md qVlL md 2 q d y m VlL V dB 2 q V m dlLB y 7.6 1010C/kg 1.758820174 1011C/kg 阴极射线的电荷量是氢离子的1000倍; 阴极射线的质量是氢离子的千分之一 原子是可分的!

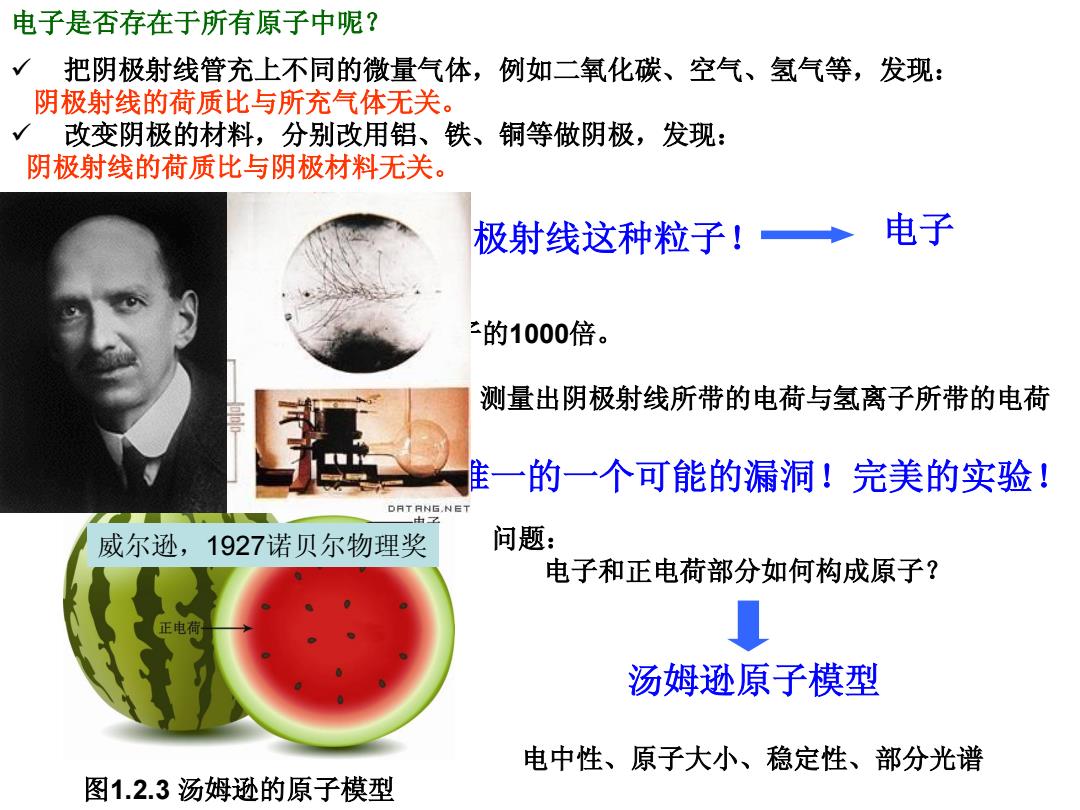

电子是否存在于所有原子中呢? √把阴极射线管充上不同的微量气体,例如二氧化碳、空气、氢气等,发现: 阴极射线的荷质比与所充气体无关。 /改变阴极的材料,分别改用铝、铁、铜等做阴极,发现: 阴极射线的荷质比与阴极材料无关。 极射线这种粒子!→ 电子 2的1000倍。 测量出阴极射线所带的电荷与氢离子所带的电荷 淮一的一个可能的漏洞!完美的实验! DAT ANG.NET 由乙 威尔逊,1927诺贝尔物理奖 问题: 电子和正电荷部分如何构成原子? 正电荷 汤姆逊原子模型 电中性、原子大小、稳定性、部分光谱 图1.2.3汤姆逊的原子模型

把阴极射线管充上不同的微量气体,例如二氧化碳、空气、氢气等,发现: 阴极射线的荷质比与所充气体无关。 改变阴极的材料,分别改用铝、铁、铜等做阴极,发现: 阴极射线的荷质比与阴极材料无关。 意味着所有原子中都有阴极射线这种粒子! 唯一的漏洞: 阴极射线的电荷量可能是氢离子的1000倍。 测量? 1899年,汤姆逊用威尔逊云室,测量出阴极射线所带的电荷与氢离子所带的电荷 相同。 图1.2.3 汤姆逊的原子模型 堵住了唯一的一个可能的漏洞!完美的实验! 问题: 电子和正电荷部分如何构成原子? 汤姆逊原子模型 电中性、原子大小、稳定性、部分光谱 电子是否存在于所有原子中呢? 电子 威尔逊,1927诺贝尔物理奖

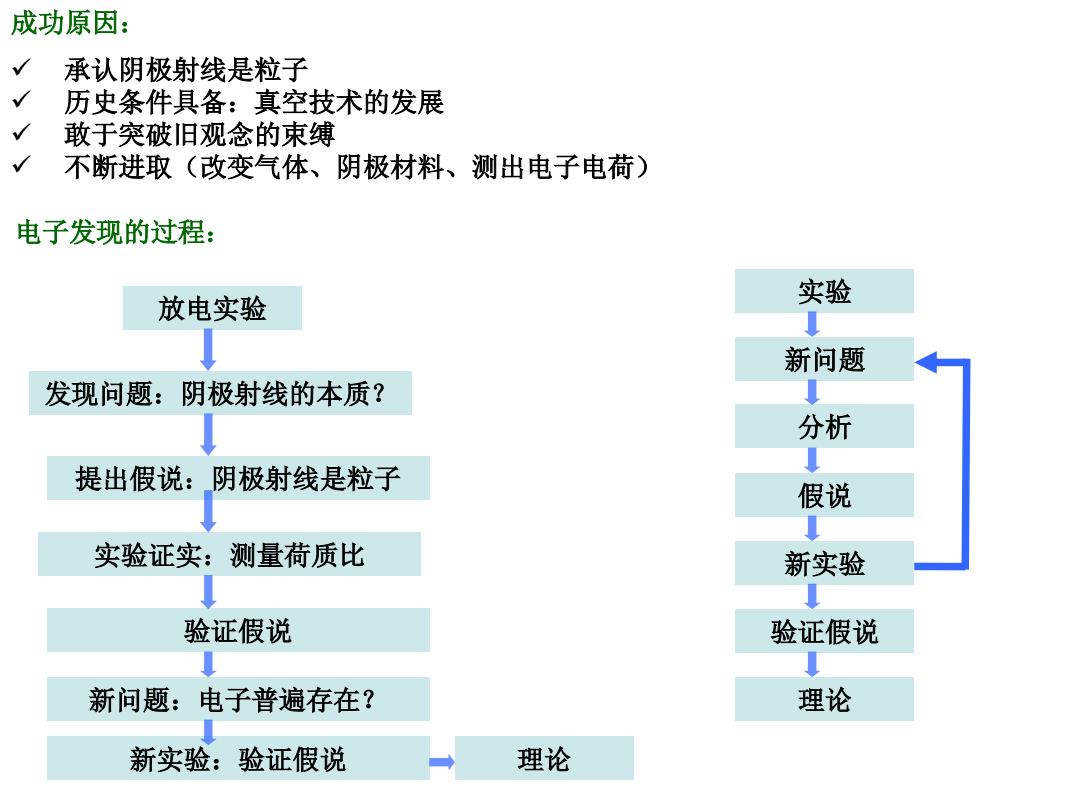

成功原因: 承认阴极射线是粒子 历史条件具备:真空技术的发展 √ 敢于突破旧观念的束缚 不断进取(改变气体、阴极材料、测出电子电荷) 电子发现的过程: 放电实验 实验 新问题 发现问题:阴极射线的本质? 分析 提出假说: 阴极射线是粒子 假说 实验证实:测量荷质比 新实验 验证假说 验证假说 1 新问题:电子普遍存在? 理论 新实验: 验证假说 理论

承认阴极射线是粒子 历史条件具备:真空技术的发展 敢于突破旧观念的束缚 不断进取(改变气体、阴极材料、测出电子电荷) 成功原因: 电子发现的过程: 放电实验 发现问题:阴极射线的本质? 提出假说:阴极射线是粒子 实验证实:测量荷质比 验证假说 新问题:电子普遍存在? 新实验:验证假说 理论 实验 新问题 分析 假说 新实验 验证假说 理论

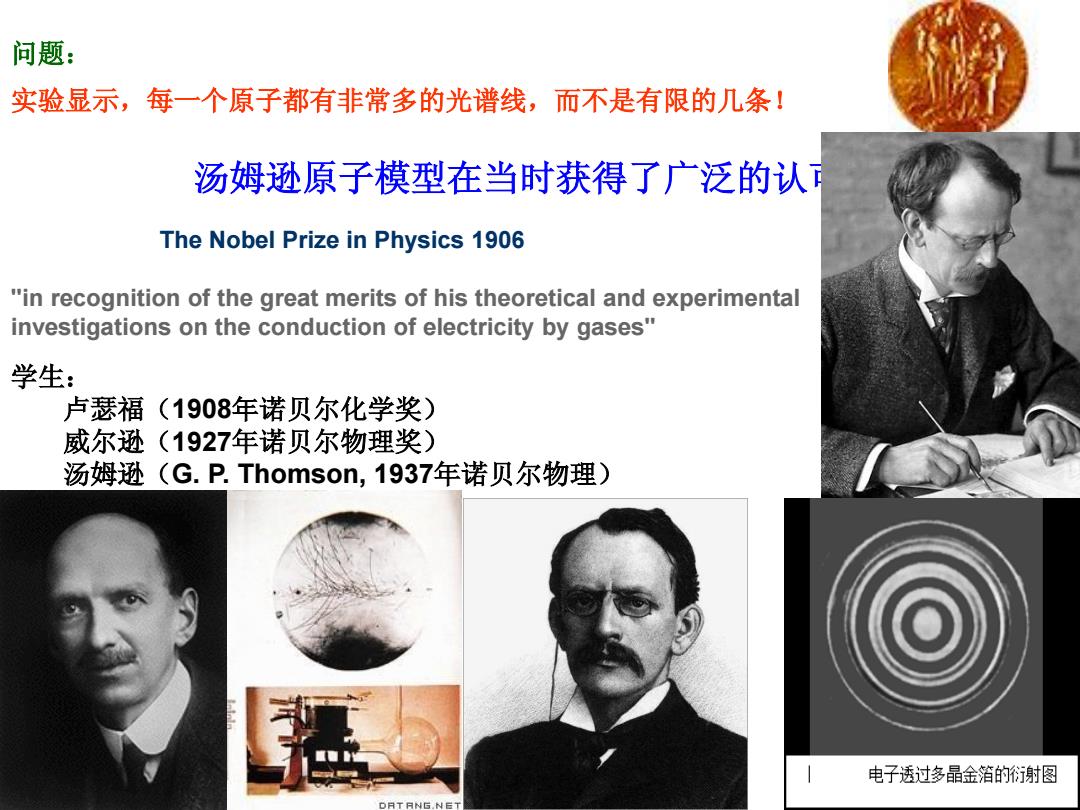

问题: 实验显示,每一个原子都有非常多的光谱线,而不是有限的几条! 汤姆逊原子模型在当时获得了广泛的认 The Nobel Prize in Physics 1906 "in recognition of the great merits of his theoretical and experimental investigations on the conduction of electricity by gases" 学生: 卢瑟福(1908年诺贝尔化学奖) 威尔逊(1927年诺贝尔物理奖) 汤姆逊(G.P.Thomson,1937年诺贝尔物理) 电子透过多晶金箔的衍射图

实验显示,每一个原子都有非常多的光谱线,而不是有限的几条! 问题: 汤姆逊原子模型在当时获得了广泛的认可! The Nobel Prize in Physics 1906 "in recognition of the great merits of his theoretical and experimental investigations on the conduction of electricity by gases" 学生: 卢瑟福(1908年诺贝尔化学奖) 威尔逊(1927年诺贝尔物理奖) 汤姆逊(G. P. Thomson, 1937年诺贝尔物理)

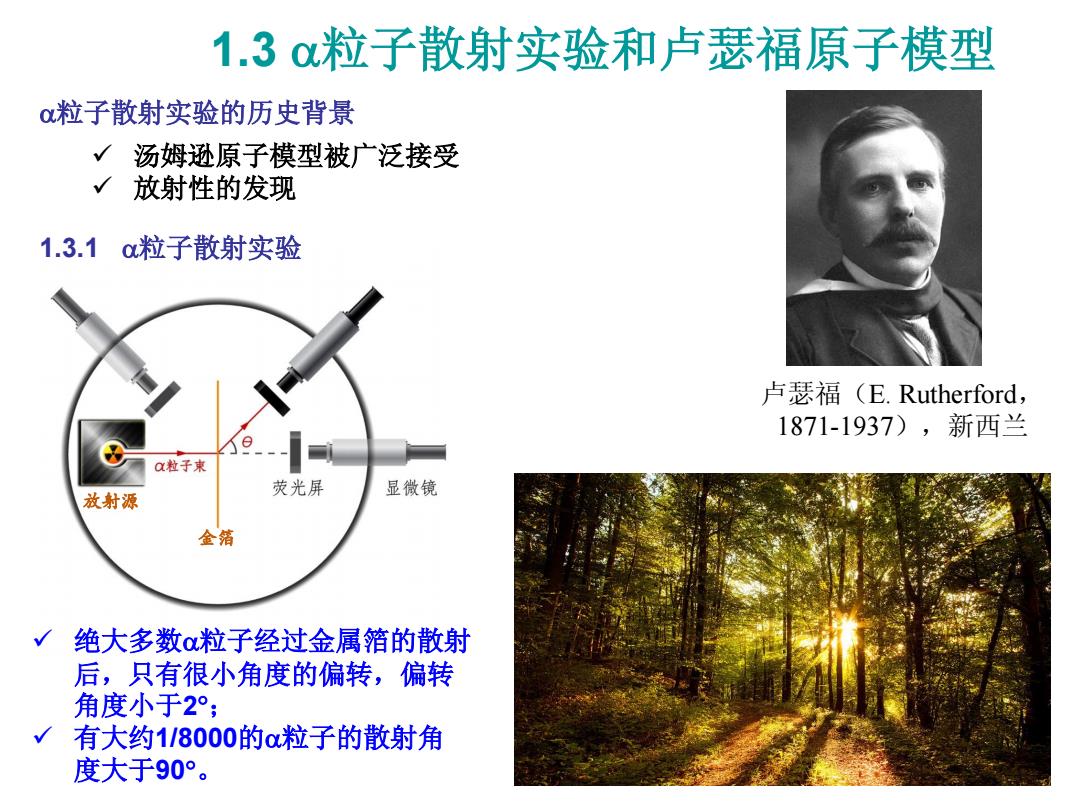

1.30粒子散射实验和卢瑟福原子模型 粒子散射实验的历史背景 √汤姆逊原子模型被广泛接受 √放射性的发现 1.3.1粒子散射实验 卢瑟福(E.Rutherford, 1871-1937),新西兰 Q粒子束 荧光屏 显微镜 放射源 金箔 √绝大多数粒子经过金属箔的散射 后,只有很小角度的偏转,偏转 角度小于2° √有大约1/8000的粒子的散射角 度大于90°

放射源 金箔 1.3 粒子散射实验和卢瑟福原子模型 汤姆逊原子模型被广泛接受 放射性的发现 粒子散射实验的历史背景 1.3.1 粒子散射实验 卢瑟福(E. Rutherford, 1871-1937),新西兰 绝大多数粒子经过金属箔的散射 后,只有很小角度的偏转,偏转 角度小于2; 有大约1/8000的粒子的散射角 度大于90