第三章地下害虫 地下害虫是指生活史的全部或大部分时间在土壤中生活为害植物的地下部分(种子、根茎)和地面部分的一类害 虫,亦称土壤害虫。地下害虫种类多,食性杂,分布广,为害重,适应性强,是农业害虫中的一个特殊生态类群。 地下害虫的发生遍及全国各地,是我国一大类重要的农业害虫。从全国发生为害的情况来看,北方重于南方,旱地 重于水地,优势种群则应地而异。我国地下害虫的种类约昆虫纲8目38科320余种。主要种类有蛴螬、金针虫、嵝蛄、地 老虎、叶甲、根咀等,尤以前四种最为重要。其中以蛴螬为害最重。全国各地均较突出。金针虫主要分布于华北、西 北、东北及内蒙古新疆等地。蝼蛄则主要以南方为主,且近年来为害以基本得到控制,地老虎在许多地区仍发生严重, 且有上升的趋势。 地下害虫长期生活在土壤中,受环境条件的影响和制约,在长期适应进化的过称中,形成了一些不同与其它害虫的 发生为害的特点:(1)寄主范围广,各种农作物,蔬菜,果树,林木、牧草的幼苗及种子均可受害。(2)生活周期 长。少数种类一年发生一代。如金龟甲、叩头甲等。多数种类则多年发生一代。(3)与土壤关系密切。土嶷作为地下害 虫主要栖息和取食生活的场所,其理化性质对地下害虫的分布和生活有直接影响。(4)为害时间长,防治困难。地下害 虫从春季到秋季,播种到收获,作物生长季节均可受害,加上在土中潜伏为害不易被发现,因而增加了防治困难。 第一节 蛴螬类 蛴塘是鞘翅目金龟甲幼虫的总称,其种类多、分布广,全世界已知种类约35000多种,我国约1500多种,主要种类 有3种: 大黑鳃金龟:Holotrichia oblita Faldermann 暗黑鳃金龟:H.parallela Motschalsky 铜绿丽金龟:Anomala corpulenta Motschalsky 另外,棕色鳃金龟、黑皱鳃金龟、云斑鳃金龟、黄褐丽金龟、中华弧丽金龟等种类在我国及至我省分布较广。 一、分布为害 1.分布:大黑鳃金龟国外分布与蒙古、苏联(远东)朝鲜、日本;国内除西藏尚未报道外,各省、区都有。本 种有几个迁缘种组成,根据其在国内分布区域来命名,有东北、华北、华南、江南及四川大黑鳃金龟。它们的生活史和 发生规律很相似。我省主要为大黑鳃金龟。 暗黑鳃金龟,国外分布于苏联(远东),朝鲜和日本:国内除新疆、西藏外,其余各省(区)均有分布。暗黑鰓金 龟为长江流域及其以北早作地区的重要地下害虫,而铜绿丽金龟则是我国黄淮海平原梁棉区的重要地下害虫。 2.为害:蛴螬类食性颠杂,可以为害多种农作物,牧草及果树和林木的幼苗。取食萌发的种子,咬段幼苗的根、 茎,轻则缺苗断垄,重则毁种绝收。蛴蜡为害幼苗的根茎,断口整齐平截。许多成虫还喜食作物、果树等的叶片、花蕾 造成损失。 二、形态特征 (一)大黑鳃金龟:成虫:黑色或黑褐色,具光泽,鞘翅长椭圆形,其长度为前胸背板宽的2倍。每侧有4条纵肋, 前组胫节外齿3个,内方距1根,中后足胫节末端距2根。臀板向下包卷,与腹板会合。幼虫:头部前顶刚毛每侧3根,肛 腹板后覆毛区钩状毛散乱排列。 (二)暗黑鳃金龟:成虫:暗黑色或红褐色,无光泽,鞘翅伸长,两侧缘几乎平行,腹部臀板不向下包卷。幼虫与 大黑鳃金龟相似,只是前顶刚毛每侧1根。 (三)铜绿丽金龟:成虫:体色铜绿色,有金属光泽,鞘翅两侧具不明显的纵肋4条,臀板三角形,基部有一倒三角 形大黑板,两侧各有一小椭圆形黑斑。幼虫:头顶刚毛每侧6-8根,排成纵列,肛腹板后覆毛区刺毛列长针状,每侧多为

15-18根,两列刺毛尖端大多彼此相遇或交叉,每列11-20根。 三、生活史及习性 (一)生活史:金龟甲的生活史,因种类和地区差异很大,世代历期最长达6年,最短的 一年可发生2代,多数种类则1-2年完成1代。以成、幼虫在土中越冬。 1.大黑鰓金龟:华南地区1年1代,以成虫在土中越冬,其它地区2年代,成、幼虫均可越冬。我国北方属2年1代 区,越冬成虫春季10厘米土温上升到14-15摄氏度时开始出土,土温达17摄氏度时成虫盛发,5月中、下旬日均温达21.7 摄氏度时田间冗卵。6月上旬至7月上旬日均温24-27摄氏度时为产卵盛期,6月上中旬开始孵化,孵化后幼虫除及少数当 年化蛹羽化,1年完成1代外,大部分当秋季10厘米土温低于10摄氏度时,即向深土层移动,低于5摄氏度时全部进入越冬 状态。以幼虫越冬为主的年份,次年春季麦田和作物受害重,而夏秋作物受害轻,以成虫越冬为主的年份,次年春季作 物受害轻,夏秋作物受害重。 2.暗黑鳃金龟:1年1代,以幼虫越冬。越冬幼虫5月间化蛹,6月成虫出土,8月上旬为成虫活动盛期。7月初田间冗 卵,7月中句开始孵化。8月中、下句为为害盛期。 3.铜绿丽金龟:1年1代。以幼虫越冬。越冬幼虫10厘米土温高于6摄氏度时开始活动。5月中旬至6月下旬化蛹,5月 下旬成虫出现。6月下旬至7月上旬为产卵盛期,7月中旬卵开始孵化。为害至10月中旬,进入2-3龄期,10厘米土温低于 10摄氏度,开始下潜越冬。 (二)习性: 1.成虫:(1)活动节律。除丽金龟与花金龟少数种类夜伏昼出外,绝大多数金龟甲昼伏夜出,白天潜伏在土中或 作物根际,杂草丛中,傍晚出来活动。(2)趋光性:金龟甲夜出种类多具趋光性,特别是对黑光灯的趋性更强。(3) 假死性和趋化性:金龟甲有假死性。牲畜类、腐烂的有机物有招引成虫产卵的作用。(4)取食性选择,成虫大多需补充 营养,喜食榆、杨、桑、胡桃、苹果、梨等林木,果树及大豆,豌豆、花生等作物叶片。 2.幼虫:幼虫3龄,全在土中度过,一年四季随土温变化而上下迁移,其中以第3龄历期最长,为害最重。 第二节金针虫类 金针虫是鞘翅目,叩头甲科的幼虫,世界各地均有分布。全世界已知约8000种。我国约600-700种,主要种类有四 种: 沟金针虫 Pleonomus Canalilulatus Faldermann 细胸金针虫 Agriotes fuscilollis Miwa 褐纹金针虫 Melanotus Caudex Lewis 宽背金针虫 Setatosomus latus Fabricius 以上四种,在我省均有分布为害。 一、分布与为害 1.分布:沟金针虫国外仅分布于蒙古,国内自北纬32至44,东经106至123,计13省均 有分布。其中以早作区域中有机质较为缺乏而土质较为疏松的砂壤土和砂粘壤土发生较重,是我国中部、北部早区 重要地下害虫。 细胸金针虫国内分布与北纬33至50,东经98至134的广大地区,计9省(区)均有分布。其中以水浇地,较湿的低注 水地,黄河沿岸的淤地及有机质丰富的粘土地区为害较重

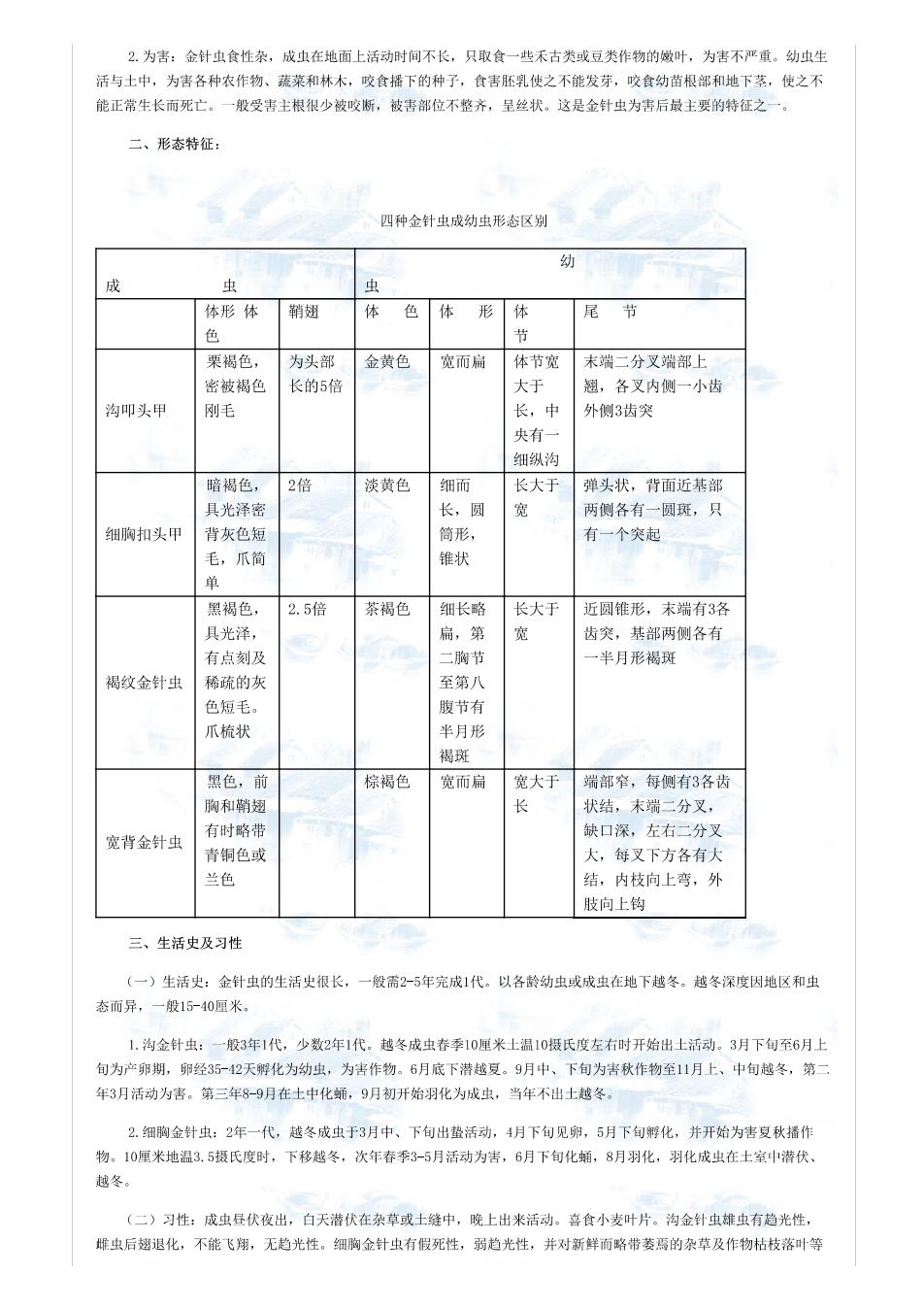

2.为害:金针虫食性杂,成虫在地面上活动时间不长,只取食一些禾古类或豆类作物的嫩叶,为害不严重。幼虫生 活与土中,为害各种农作物、蔬菜和林木,咬食播下的种子,食害胚乳使之不能发芽,咬食幼苗根部和地下茎,使之不 能正常生长而死亡。一般受害主根很少被咬断,被害部位不整齐,呈丝状。这是金针虫为害后最主要的特征之一。 二、形态特征: 四种金针虫成幼虫形态区别 幼 成 虫 虫 体形体 鞘翅 体 色 体 形 体 色 节 栗褐色, 为头部 金黄色 宽而扁 体节宽 末端二分叉端部上 密被褐色 长的5倍 大于 翘,各叉内侧一小齿 沟叩头甲 刚毛 长,中 外侧3齿突 央有一 细纵沟 暗褐色, 2倍 淡黄色 细而 长大于 弹头状,背面近基部 具光泽密 长,圆 宽 两侧各有一圆斑,只 细胸扣头甲 背灰色短 筒形, 有一个突起 毛,爪简 锥状 单 黑褐色, 2.5倍 茶褐色 细长略 长大于 近圆锥形,末端有3各 具光泽, 扁,第 宽 齿突,基部两侧各有 有点刻及 二胸节 半月形褐斑 褐纹金针虫 稀疏的灰 至第八 色短毛。 腹节有 爪梳状 半月形 褐斑 黑色,前 棕褐色 宽而扁 宽大于 端部窄,每侧有3各齿 胸和鞘翅 长 状结,末端二分叉, 有时略带 缺口深,左右二分叉 宽背金针虫 青铜色或 大,每叉下方各有大 兰色 结,内枝向上弯,外 肢向上钩 三、生活史及习性 (一)生活史:金针虫的生活史很长,一般需2-5年完成1代。以各龄幼虫或成虫在地下越冬。越冬深度因地区和虫 态而异,一般15-40厘米。 1.沟金针虫:一般3年1代,少数2年1代。越冬成虫春季10厘米土温10摄氏度左右时开始出土活动。3月下旬至6月上 旬为产卵期,卵经35-42天孵化为幼虫,为害作物。6月底下潜越夏。9月中、下旬为害秋作物至11月上、中旬越冬,第二 年3月活动为害。第三年8-9月在土中化蛹,9月初开始羽化为成虫,当年不出土越冬。 2.细胸金针虫:2年一代,越冬成虫于3月中、下旬出蛰活动,4月下旬见卵,5月下旬孵化,并开始为害夏秋播作 物。10厘米地温3.5摄氏度时,下移越冬,次年春季3-5月活动为害,6月下旬化蛹,8月羽化,羽化成虫在士室中潜伏、 越冬。 (二)习性:成虫昼伏夜出,白天潜伏在杂草或土缝中,晚上出来活动。喜食小麦叶片。沟金针虫雄虫有趋光性, 雌虫后翅退化,不能飞翔,无趋光性。细胸金针虫有假死性,弱趋光性,并对新鲜而略带菱焉的杂草及作物枯枝落叶等

腐烂发酵气味有及强趋性,常群集与草堆下,可诱杀。宽背金针虫有趣糖、蜜的习性。 第三节蝼蛄类 蝼蛄属直翅目,蝼蛄科。全世界约40种,我国记载6种。为害严重的主要有两种: 华北蝼蛄 Gryllotalpa unispina Saussure 非洲蝼蛄 G.afrilana Palisot Beauvois 另外,普通蝼蛄G.GRGLLOTALPA(Lin.)和台湾蝼蛄G.formosana shiraki分别在台湾、广东、广西、新疆局部地区 发生分布。 一、分布与为害 1.分布:华北蝼蛄国外主要分布与苏联西伯利亚、土耳其等国。国内分布于北纬32以北地区,北方各省受害较重。 如:山东、山西、河南、河北、江苏、陕西、内蒙。 非洲蝼蛄则是世界性害虫,在亚、非、欧洲普遍发生,在我国属全国性害虫。各省(区)均有分布。以前在南方发 生较重,近年来北方水浇地亦为优势种群。 2.为害:蝼蛄是最活跃的地下害虫,成若虫均可为害,咬食各种作物种子和幼苗,特别喜食刚发芽的种子,造成严 重断垄缺苗,也咬食根、幼嫩茎,扒成乱麻状或丝状,使幼苗生长不良,甚至死亡。蝼蛄在表土层活动时,来往穿形造 成纵横隧道,种子架空,幼苗掉根,导致种子不能发芽,幼苗失水枯死。枚有俗言“不怕蝼蛄咬,就怕蝼蛄跑”。 二、形态特征 1.华北蝼蛄:成虫体长40-50厘米,黑褐色,腹部近圆筒形,前足腿节下缘呈“S”形弯曲,后足胫节内上方有刺1- 2个。“体大四十刺一、二” 2.非洲蝼蛄:成虫体长30-35毫米,黄褐色,腹部近纺锤形,前足腿节下缘平直,后足胫节内上方有刺3-4个。“非 小三十刺三、四” 三、生活史及习性 (一)生活史:蝼蛄类生活史较长,一般1-3年一代,以成若虫在土中越冬。 1.华北蝼蛄:3年一代,越冬成虫6月上旬、中句开始产卵,7月初孵化,到秋季达8-9龄入土中越冬,次年越冬若虫 恢复活动继续为害,秋季以12-13龄若虫越冬,直到第三年8月以后若虫陆续羽化为成虫,新羽化成虫当年不交配,为害 一段时间后,进入越冬状态,第四年5月才交配产卵。 2.非洲蝼蛄:华中、长江流域及其以南各省(区)1年1代,华北、东北及西约2年1代。越冬成虫5月产卵,秋季若 虫发育至4-7龄,入土越冬,次年春季活动,为害至8月份化蛹羽化为成虫。 两种蝼蛄一年中有两次在土中上升或下移过程中出现两次为害高峰,一次为5月上旬(旬平均气温16.5摄氏度,20 厘米土温15.4摄氏度)至6月中旬(句平均气温19.8摄氏度,20厘米土温19.6摄氏度)此时正值春播作物苗期和冬小麦返 青期,第二次在9月上旬(旬平均气温18摄氏度,20厘米土温19.9摄氏度)至下旬(旬平均气温12.5摄氏度,20厘米土温 15.2摄氏度)此时正值秋作物播种和幼苗阶段。 (二)习性 1.活动节律,昼伏夜出,晚21-23时活动取食高峰。 2.产卵习性:蝼蛄对产卵地点有严格选择性。华北蝼蛄多在轻盐碱地内的缺苗断垄,无植被覆盖的干燥向阳、地埂 畦堰附近或路边,渠边和松软的油渍状土中产卵。非洲蝼蛄则喜欢在朝湿的河岸边、地塘和沟渠附近产卵。 3.群集性:初孵若虫有群集性。华北蝼蛄3龄后才散开,非洲蝼蛄在3-6天后分散为害

4.趋性:(1)趋光性:具有强烈的趋光性,可利用黑光灯诱杀。 (2)趋化性:蝼蛄对香甜等物质特别嗜好,对煮至半熟的谷子、棉籽、炒香的豆饼、麦麸等很喜好,可制毒饵进行 诱杀。 (3)趋粪性:对马粪等未腐烂有机质有趋性,可用鲜马粪诱杀。 (4)趋湿性:蝼蛄喜欢在朝湿的土中生活,非洲蝼蛄比华北蝼蛄更喜湿。俗话说: “蝼姑跑湿不跑干”。 第五节 地下害虫发生与环境的关系 地下害虫的发生为害受多种环境因素的影响,除植被、气候、天敌、地势、耕作栽培制度和管理措施因素外与土壤 的理化性质关系更密切。 一、植被 1.非耕地的虫口密度明显高于耕地的。(杂草丛生,有机质丰富,受农事影响小) 2.在耕地中,大豆、花生、甘薯等作物田、蛴螬密度大,小麦等禾本科作物田,金针虫数量多,蔬菜田土壤湿润, 疏松,适合栖息取食)。 3.植树造林,农田林网化,给金龟甲提供了丰富的食科,利于大发生。 二、土壤理化性质 1.土壤温度:影响垂直分布来影响地下害虫的为售程度。 2.土壤湿度:不仅影响地下害虫的活动,而且影响其分布。从全国来看,地下害虫种类北方多于南方,为害程度、 旱地重于水地,多数地下害虫活动的最适土壤含水量为15-18%左右。 3.蛴螬类的发生淤泥地高于土壤地,沙土地最少,沟金针虫喜生于有机质较为缺乏而土质较为疏松的粉砂壤土和粉 砂粘土中,而细胸金针虫则以有机质丰富的粘土为害严重,蝼蛄类以盐碱地虫口密度最大,土壤土次之,粘土地最小。 三、气候条件 气候条件主要影响地下害虫成虫的出土活动,同时通过影响土壤理化性质来影响地下害虫的为害活动。 四、耕作栽培 1.轮作和间作套种方式与地下害虫有密切关系。禾木科作物是地下害虫嗜食的作物,其连作田的虫口密度明显高于 轮作田。(尤以小麦、玉米、高粱为重)而前茬为棉花、油菜、豌豆、水稻等作物,虫口密度小。 2.精耕细作,深翻改土。一方面有机械杀伤作用,另一方面可将土中害虫翻至地表晒死或因其它因素致死。 3.施肥,凡是未经腐熟的有机肥料的田块,地下害虫发生较重,所以施用有机肥料要注意腐熟和深施,既有利于作 物吸收,又限制害虫生存。 五、天敌 地下害虫天敌种类较多,有真菌、细菌、病毒和天敌昆虫。如金龟长缘寄蝇,土蜂(蛴螬外寄生天敌)步甲捕食蝼 蛄,青蛙、鸟类等均可捕食地下害虫。 六、其它因素 1.地势:背风向阳地高于迎风背阳地,坡岗地高于平地。 2.农田环境:农田作物周围多邻果园、菜田及村庄,发生较重