第一章害虫种群动态与虫害形成机制 在自然状态下,害虫(insect pests)为害作物后,其受害程度取决于害虫种群(pest population))数 量、作物的抗虫性(pest-resistance of crop或crop resistance to pest)和避害性(tolerance),而 害虫种群数量变动又取决于害虫本身的生物学潜能,在一定条件下综合影响的结果。这里指的生物学潜 能主要有种群潜能、性比、生殖力和繁殖速率等。 本章就害虫防治的生态学基础、经济学原则、害虫形成的条件、害虫类别及其调查和预测预报方法 进行简要介绍。 第一节害虫防治的生态学基础 农业害虫的防治,实质上就是对害虫实行综合技术管理的问题。即就是在认识和掌握害虫自然发生 发展规律的基础上,因势利导,按人们的愿望采取与自然规律相协调的综合措施,把害虫的数量控制在 危害水平以下,以保证农业生产持续的高产、优质和人畜健康为目的,实现最佳的生态、经济、社会效 益。 一、生态系统和农业生态系统 (一)生态系统 害虫防治在历史上很长一段时期被认为仅是研究各类防治方法的问题,或认为仅是一种防治技术。 对于害虫的发生发展也多从害虫本身来研究害虫,从寻找有效的防治方法,甚至是追求采取单一的防治 方法来解决全部虫害问题。自1869年德国学者Haeckel提出生态学(Ecology)概念以后,以及生态学以 下的许多分支学科的发展,也促进了昆虫生态学的形成和发展,这样对农业昆虫学中的害虫防治问题赋 予了生态学的理论依据,而逐渐合人们认识到害虫防治是一个生态学问题。 农业生态学理论是害虫防治的基础。生态系统(ecsystem)或自然生态系统(naural ecsystem)是指 在一定的生境范围内,生物群落与非生物环境间相互联系的总体。这个总体是无机和有机或者说由非生 物和生物两大基本成分所组成。具体来说,它包含绿色植物、动物、微生物和无机环境四个组成成分。 在生态系统中各组成成分相互之间的联系是极为复杂的,但它们的基本联系是营养联系。在营养联系中 贯穿着不同层次级别的能量转化过程。因此,可以说生态系统中各组成成分相互联系的机制是物质循环 和能量转化,相互联系的形式是营养链。昆虫在生态系统中,种群间、与其它生物间或无机环境间,还 普遍存在着可以引起生理、行为反应的物理、化学的剌激,即信息联系。在生态系统中,根据各组成成 分的功能作用来分析,植物是主要组成成分或称做中心组成成分。这是由于植物能够利用生态系统中物 理、化学环境供给的无机物和能量制造成为植物质的有机物,就是通常说的植物的光合作用。它是生态 系统中营养联系的基础和能量的来源。即所谓生产者(produco)。它变动引起生态系统中其它组成成 分的变动,要比其它组成成分的变动所引起的影响作用大。 (二)农业生态系统及其特点 农业生态系统(agro-ecosystem)是指人们从事农业活动而形成的物质与能量动态的生态系统。它 的营养联系、能量关系和信息联系等基本无质的改变。但人们通过垦荒造田、水利建设、耕作制度和栽 培管理及收获等农事操作活动,改变自然面貌。因此,农业生态系统简要来说就是人为参与下的生态系 统。上述自然生态系统的各组成成分的联系,功能作用等在上并无改变,只是人为因素有参与,人们按 照自己的需求所进行的各项农业活动对自然生态系统的改变有着巨大的影响或作用。当然其中包括对昆 虫和种群、生物群落以及与无机环境之间的相互关系的改变

农业生态系统最主要的特点可以概括为: (1)植物种群和栽培作物趋向于单一化,植食性、腐食性、捕食性和寄生性的类群也趋向于单一 化,大量的农作物己成为生态系统中食物链(food chair)的首链和食物网(food web)的中心生物,且 其作用显得更为重要: (2)栽培作物及与之相关的营养链占据首要地位,有些已成为优势种群,而原有的生物钟群则受到 抑制,甚至被灭绝,与其相关的营养关系则被削弱或消灭: (3)生态系统中物质和能量交换过程发生了很大的改变,可以由于人为因素的作用而中断部分的交 换,也可以通过施肥来补充作物必需的营养: (4)由于加强农田水利基本建设和耕作管理制度的变更,可以限制和改变生物群落的自然演替,或 由于防治害虫不当,造成农药的“3R”问题(残留residue、抗药性resistance、再猖獗resurgence), 从而引起环境污染,大量杀伤天敌,使农业生态平衡被打破。 由于上述农业生态系统的这些基本特点构成了系统本身的不稳定性。系统以外输入的物质和能量就 比自然生态系统在得多,如肥料、种种农业化学药剂、引入新的种子、幼苗等植物品种类群和天敌生物 类群以及多种农业栽培技术管理措施等,而害虫防治措施,通常也作为系统以外的一类输入,可以产生 很大的作用,不少实践证明,不同的害虫防治对策和技术措施能够改变种群数量、群落结构的组成和功 能。 害虫防治要做到有利于农作物生长发育不,不利于害虫的发生发展就必须从农业生态系统的整体出 发,研究分析和掌握害虫与其它因素间的联系规律,针对不同的农业生态系统中的主要害虫类群,找出 可以通过农业活动的影响作用控制害虫种群数量的发展以达到符合人类和时代所提出的需要和价值的根 本目的。例如,兴修水利控制水位、植树种地进行农田基本建设以及其它多种改造蝗区的生态系统,使 之成为不适于飞蝗发生的农业生态系统,从而使各类蝗区不同程度上控制了蝗灾。 近代生态学的发展,为应用农业生态铣系的理论防治害虫,无论在理论上或是在方法上更充实了它 的生态学内容。群落生态和种群生态为研究农业生态系统中害虫和益虫的组成结构、功能特性、相互制 约关系以及种群数量变动和控制,提供了重要的理论依据。系统生态学是近代生态学发展的一个新的领 域,它主要是研究生物群落和种群数量变动的数学模式,这有利于在应用农业生态系统的理论防治害虫 的全过程中,从设计、决策、实施到检验等环节引入系统科学的理论和方法,达到量化和优化的要求, 促进害虫防治技术发展到一个新的阶段。 二、害虫种群的自然控制 种群的自然控制是指在某一特定时期的昆虫种群数量是其出生率和死亡率相互作用的结果。也就是 说,昆虫在一般情况下,增殖潜力总是呈增加的趋势,但却又被环境中各种抑制因子所平衡,其结果表 现为此时的种群密度。各种环境因子并不是恒定的,是以规律性的和不规律性的方式波动,因此,导致 昆虫种群随之波动。如果环境条件不发生剧烈变化,昆虫的虫口密度一般不会急剧升、降或灭绝,而是 以平衡密度为中心来回波动。这一过程称为自然控制。平衡密度指在所处栖境的共同作用下种群所能维 持的某一相对稳定的密度。 自然控制分为3类: ①调节过程当昆虫种群数量超过平衡密度时,个体数的增加受到抑制,在平衡密度以下时,则存 在促进个体数增加的反馈机制,这种作用称为调节过程

②扰乱过程促使昆虫密度离开平衡密度的过程。 ③条件过程指栖息场所的物理化学条件、结构、食物量及供给率等构成了环境的负载力,决定密 度上限。这种具有界限作用、规定调节密度水平的因素,其作用过程称为条件过程。 所谓密度制约因素就是作用强度的变化与密度有关的因素。扰乱过程主要是由非密度因素和逆密度 制约因素所引起的。所谓非密度制约因素系指其作用的强度变化与密度无关的因素。所谓逆密度制约因 素系指随密度增加而促进繁殖的因素。 (一)种群的自然增长 1.指数增长(在无限环境中的几何增长) 种群的内禀增长力(r)它的定义是:“具有稳定年龄组配的种群,在事物与空间不受限制、同 种其他个体的密度维持最适水平、并己已在环境中排除其他物种时,在任一特定的温度、湿度、光照与 食物性质的环境条件配合下所获得的最大瞬时增长率。”在一个昆虫群体X中,假设代表自然增长 率,它不随时间而变化,不受环境因子的限制,或种群本身所包含的个体的影响,便可以得到种群的瞬 时增长率d/dt=rX,为种群增长的连续时模型。所以内禀增长力是一个物种繁殖能力最重要的指数, 它能最敏感地反映出环境条件中最细致的改变。如果某一物种在某中条件下,数值大,该物种在相 适应的条件下表现的丰盛度也大,rm数值小,种群增长速度缓慢,表现的丰盛度rm数值小。 在外界环境条件不受任何限制的条件下,种群数量是可以按照指数方式增长的,即在一个生物群体 X中,种群数量的连续增长以微分方程来表达: dx/dt=(b-d)x或dx/dt=x其中,上式中x代表在任何时刻t的种群数量的量度,b为瞬时出生率, d瞬时死亡率,r或(b-d)为种群增长的内禀增长力(innate capacity of increase),它可以是正值, 表示种群指数增长;反之,为负数,表示种群按指数衰减。 以上公式积分后可得:x(t)=0et。式中0表示种群初始数量,e为自然指数2.718。 2.在无限环境中的逻辑斯蒂增长 在自然界,种群是不可能持续地呈指数增长的,当种群在有限的空间增长时,其密度逐渐增大, 直到其它有机体的存在减少了该物种的生育率和存在率。最后,种群停止增长,即d/dt=O。 可以假设有一个环境条件所允许的最大种群值K,称为环境载力。当种群X达到K值时,种群不再增 长,dr/dt=0。故有:dx/dt=rx{k-x)/k,当X一0时,几乎呈指数增长。而当X一K时,dr/dt一0。当 X由0一→K变化时,(k-x)/k由1→0,使按比例地下降。由此,得出逻辑斯蒂曲线(logistic curve))。这就 是著名的“S”形曲线。它表现为种群的增长最初时较慢,而后便迅速增加,但后来却逐渐变慢,最后 竟达停止增长的程度。这种“S”形增长曲线,最初是由Verhulst、.Pearl、.Road用一个微分方程来描 述的,即著名的逻辑斯蒂方程。它假定:当种群中增加一个个体时,将瞬时地对种群产生一种压力,使 种群的实际增长率下降一个常数C,即拥挤效应。因此,当种群为X时,种群的实际增长率=r-cX: 而当X一→K时,种群的实际增长率亦趋于零。上述公式也可以用下式表示:dx/dt=x(r-cx)。当X=K时, dx/dt=0,r-cx=0,c=rx=r/k。则dx/dt=rx(1-x/k)或dx/dt=rx{(k-x)/k。求其积分可得: x=k/八1+ea-中。在自然条件下,大多数昆虫属于逻辑斯蒂增长型。 (二)限制种群增长的环境因素 1.生物因素和非生物因素

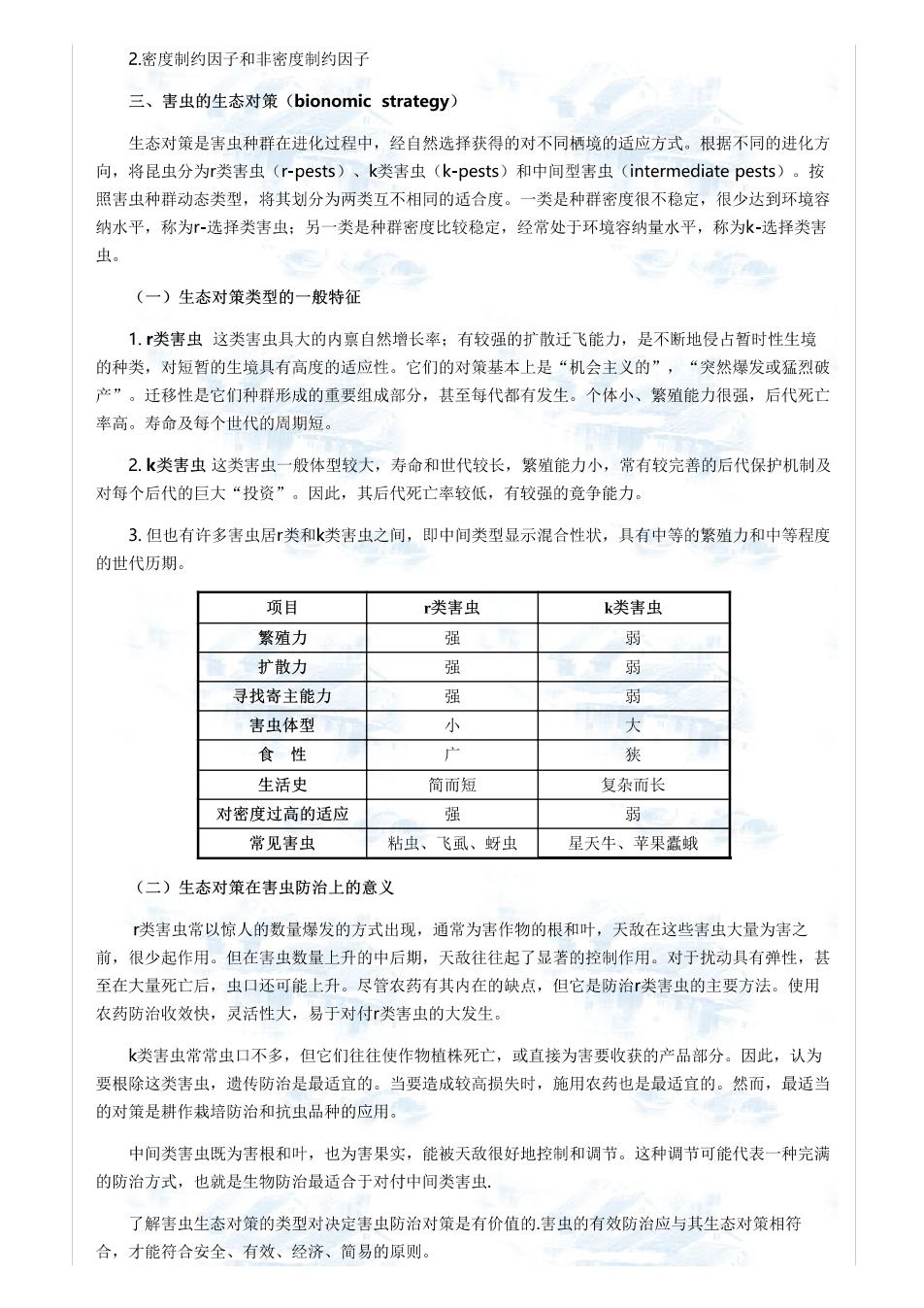

2密度制约因子和非密度制约因子 三、害虫的生态对策(bionomic strategy) 生态对策是害虫种群在进化过程中,经自然选择获得的对不同栖境的适应方式。根据不同的进化方 向,将昆虫分为r类害虫(r-pests)、k类害虫(k-pests)和中间型害虫(intermediate pests)。按 照害虫种群动态类型,将其划分为两类互不相同的适合度。一类是种群密度很不稳定,很少达到环境容 纳水平,称为-选择类害虫:另一类是种群密度比较稳定,经常处于环境容纳量水平,称为k-选择类害 虫。 (一)生态对策类型的一般特征 1.类害虫这类害虫具大的内禀自然增长率:有较强的扩散迁飞能力,是不断地侵占暂时性生境 的种类,对短暂的生境具有高度的适应性。它们的对策基本上是“机会主义的”,“突然爆发或猛烈破 产”。迁移性是它们种群形成的重要组成部分,甚至每代都有发生。个体小、繁殖能力很强,后代死亡 率高。寿命及每个世代的周期短。 2.k类害虫这类害虫一般体型较大,寿命和世代较长,繁殖能力小,常有较完善的后代保护机制及 对每个后代的巨大“投资”。因此,其后代死亡率较低,有较强的竞争能力。 3.但也有许多害虫居r类和k类害虫之间,即中间类型显示混合性状,具有中等的繁殖力和中等程度 的世代历期。 项目 r类害虫 k类害虫 繁殖力 强 弱 扩散力 强 弱 寻找寄主能力 强 弱 害虫体型 小 大 食性 广 狭 生活史 简而短 复杂而长 对密度过高的适应 强 弱 常见害虫 粘虫、飞虱、蚜虫 星天牛、苹果蠹蛾 (二)生态对策在害虫防治上的意义 类害虫常以惊人的数量爆发的方式出现,通常为害作物的根和叶,天敌在这些害虫大量为害之 前,很少起作用。但在害虫数量上升的中后期,天敌往往起了显著的控制作用。对于扰动具有弹性,甚 至在大量死亡后,虫口还可能上升。尽管农药有其内在的缺点,但它是防治类害虫的主要方法。使用 农药防治收效快,灵活性大,易于对付类害虫的大发生。 k类害虫常常虫口不多,但它们往往使作物植株死亡,或直接为害要收获的产品部分。因此,认为 要根除这类害虫,遗传防治是最适宜的。当要造成较高损失时,施用农药也是最适宜的。然而,最适当 的对策是耕作栽培防治和抗虫品种的应用。 中间类害虫既为害根和叶,也为害果实,能被天敌很好地控制和调节。这种调节可能代表一种完满 的防治方式,也就是生物防治最适合于对付中间类害虫. 了解害虫生态对策的类型对决定害虫防治对策是有价值的害虫的有效防治应与其生态对策相符 合,才能符合安全、有效、经济、简易的原则

第二节害虫防治的经济学原则 害虫防治是通过一系列技术措施实现的经济行为,它和其它经济行为一样,需要进行投资(成本)和 受益的评价。害虫防治的经济性不是一个抽象的概念,而是包含着大量可以计量的内容。随着害虫防治 理论的发展,通过经济评价的实践,使人们能够对害虫防治技术的作用有一个较确切的、直观的、深刻 的认识。害虫防治的经济效益,既可以通过定性的研究,也可以通过定量的对比分析、核算、评价其经 济效果的大小。根据经济效益制订出来的防治方案才有科学依据,才能做到技术上先进,经济上合理。 一、害虫受害程度的分析 在作物-害虫的系统中,了解害虫的为害性和作物的受害生理,查明害虫对作物产量结构的影响因 素,以及它们与环境因素之间的关系,是作物受害损失估计的理论基础, 1.不同类型害虫为害的特性 在农田生态系统中,作物与害虫分属于两个不同的营养级,它们之间存在着食与被食的关系,从经 济分析的角度来说,即为害与被害的关系。害虫对作物的为害,在多种因素的综合作用下,便会导致作 物的经济损失。 害虫对农作物的为害,通常是通过取食活动而造成的.不同害虫的为害时期、部位、方式不同,造 成的为害程度和表现形式也有明显的差异 (1)咀嚼式口器的食叶性害虫:它们的为害,主要是减少光合作用面积,直接或间接对作物产量或 品质造成损失。 (2)刺吸式口器的害虫:通过刺吸式口器吸食寄主植物体内的汁液,造成水分和营养物质的损失 同时在刺吸过程中向寄主组织中分泌各种酶或有毒物质,引起寄主植物的细胞坏死及新陈代谢机能失 调.有些刺吸口器害虫,取食时还能传播病毒,比直接取食的为害更为严重 (3)钻蛀性害虫:此类害虫钻蛀到寄主植物体内的组织中生活,形成孔道或毁坏组织.有的直接毁 坏收获部分(如果树食心虫、棉铃虫等):有的破坏植物的输导组织,造成寄主部分组织枯死,或造成树 势衰退,甚至死亡。 (4)地下害虫类:这类害虫为害虫态在土中生活,咬断植物根部或近地面的茎部,造成寄主植物枯 死或虫伤株,常引起缺苗断垄而减产 害虫对作物的经济为害包括直接的、间接的、当时的、后继的等多种。 害虫对作物的为害程度与种群密度关系密切。 同一种害虫对农作物为害程度的轻重,主要决定于害虫的种群密度。在一般情况下,随着害虫的种 群密度的加大而作物受害损失加重,但并非全部呈直线相关。 害虫对作物的为害程度不同,造成的损失也不同。在一定范围内,作物损失和害虫为害大体上呈正 相关。但从害虫为害的全过程来看,两者之间并非全部呈直线关系,可能有以下情况: (1)对作物非收获部位的为害属于间接为害。因为作物的补偿作用,表现出害虫低水平的间接为害 对作物最后产量无任何影响;随着为害水平的提高,作物产量开始下降,:而当作物的补偿能力完全丧 失后,产量损失则直线下降:害虫为害达到一定程度时,产量下降变慢,直到不再降低