A组:包括三对染色体,即1、2、3号。它是最大的一组染色体,在 长度上三者略有差别 ,中央着丝粒。长、短臂差别不大。 长臂有时可见 狭窄的 大约在离着丝粒1/3处,由于次缢痕的存在,往往导致长臂 的长度发生变异。 2号较1号小,为亚中央着丝粒染色体,长臂和短臂易区分开】 3号是第二大的中央着丝粒染色体。是A组中最小的1个。这个染色 体大约比第1号染色体短1/3 1/ B组: 包括 二对染色体,即4和5号。这是二对最大的而又特别明 确的亚中央着丝粒染色体。这两对染色体的短臂相对较短,故易于与A 组、C组相临号序的染色体相互区分。在非显带标本上,4号、5号不易 区分。 细.句括十常色休即612县又性垫色休也列入出细 中等大小, 具业 色体 该组染色体数目多 它们的大小相差 不大,在常规标本中是最难将它 一识别的。 股况,6、7、8、1 号和X染色体的着丝粒略靠近中央,短臂相对较长,而9、10、12号染 色体的着丝粒偏离中央,即短臂相对较短。第9号染色体的长臂上常有 一较大而明显的次缢痕,从着丝点处延伸到长臂的中部。有时第11号 染色体的长臂也会发现有次缢痕,位置在长臂的1/4一1/3处,第12 C组中 小的一对,但不易与组内其它4对较短的相互区别。X染 色体的大小在第7、8号之间。 D组:包括三对染色体,即13、14、15号,是一组大的近端着丝 点染色体。常规标本不易将三对染色体加以区分,本组染色体的短臂上 均具有随体,但不一定同时显现。随体的大小存在着个体差异。外周血 培养时 在叶酸和血清含量低的培养液中,随体的显现率有所提高 E组:包括 对染色体,即16、17、18号染色体。在较好的标本 中。这三对染色体很易相互区分。 第16号为中央着丝粒染色体,在长臂的近着丝粒处有一次缢痕, 它的存在使这对染色体的长度有较大的变异。 17号为中等大小的亚中央着丝粒染色体,其短臂能看得清楚。」 18号为亚中央着丝粒染色体,是E组中最小的一对染色体,其短 臂很小:较易与17号相区别。 F组:包括二对染色体,即19、20号,是最小的一组中央着丝粒 染色体,这二对染色体之间不易区分。 G组:包括二对常染色体,即21、22号,和1个Y染色体,是最 小的一组近端着丝粒染色体,第21、22号有随体,但在同一细胞中不 定同时显现。 第21、22号染色体长度略有差别,但为适应临床上已 将先天愚型沿用为21三体(显带证明与此综合征相关的是较小的第22 号染色体)综合征的习惯叫法,根据巴黎会议(1971)的建议,把最小 的一对改称为21号,稍大的一对称第22号,并排在21号的后面

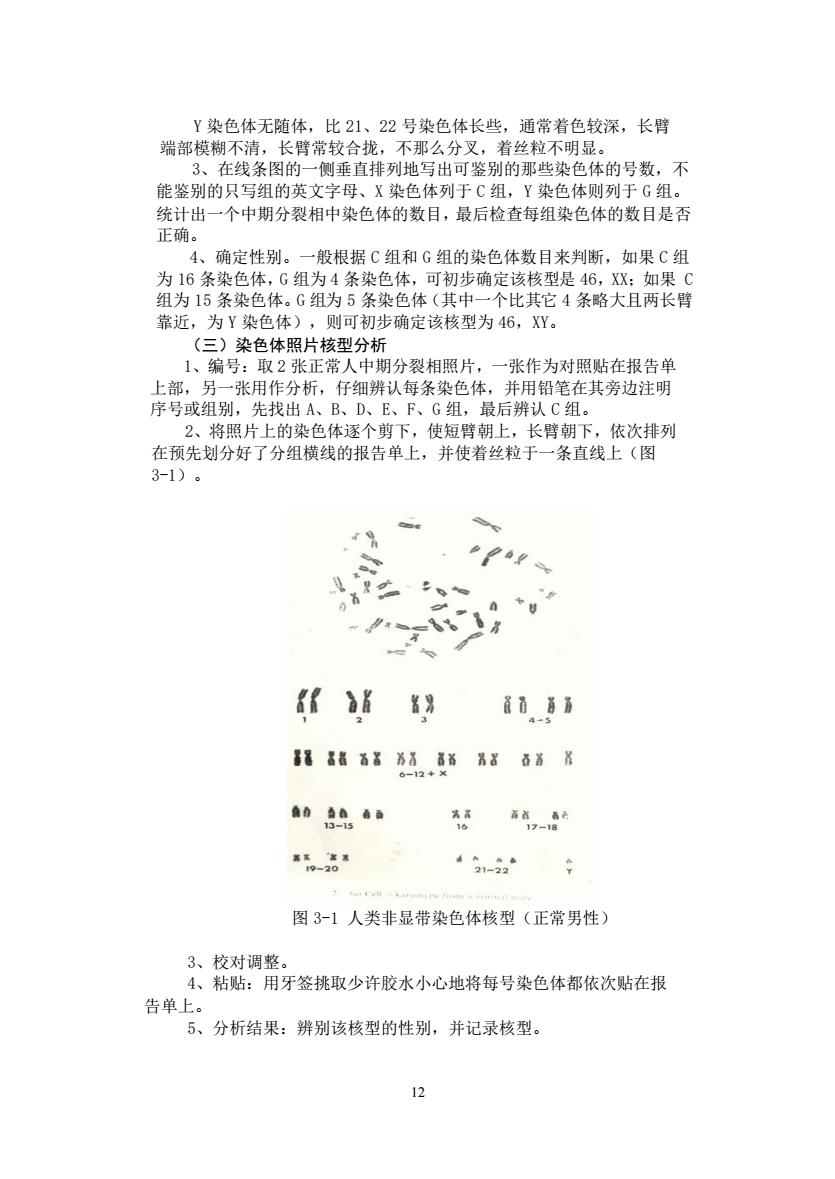

11 A 组:包括三对染色体,即 1、2、3 号。它是最大的一组染色体,在 长度上三者略有差别。 l 号最大,中央着丝粒。长、短臂差别不大。长臂有时可见一狭窄的 次缢痕;位置大约在离着丝粒 1/3 处,由于次缢痕的存在,往往导致长臂 的长度发生变异。 2 号较 1 号小,为亚中央着丝粒染色体,长臂和短臂易区分开。 3 号是第二大的中央着丝粒染色体。是 A 组中最小的 l 个。这个染色 体大约比第 1 号染色体短 1/3~1/4 。 B 组:包括二对染色体,即 4 和 5 号。这是二对最大的而又特别明 确的亚中央着丝粒染色体。这两对染色体的短臂相对较短,故易于与 A 组、C 组相临号序的染色体相互区分。在非显带标本上,4 号、5 号不易 区分。 C 组:包括七对常染色体,即 6~12 号,X 性染色体也列入此组。 中等大小,具亚中着丝粒染色体。该组染色体数目多,它们的大小相差 不大,在常规标本中是最难将它们一一识别的。一般说,6、7、8、11 号和 X 染色体的着丝粒略靠近中央,短臂相对较长,而 9、10、12 号染 色体的着丝粒偏离中央,即短臂相对较短。第 9 号染色体的长臂上常有 一较大而明显的次缢痕,从着丝点处延伸到长臂的中部。有时第 11 号 染色体的长臂也会发现有次缢痕,位置在长臂的 1/4~l/3 处,第 12 号是 C 组中最小的一对,但不易与组内其它 4 对较短的相互区别。X 染 色体的大小在第 7、8 号之间。 D 组:包括三对染色体,即 13、14、15 号,是一组大的近端着丝 点染色体。常规标本不易将三对染色体加以区分,本组染色体的短臂上 均具有随体,但不一定同时显现。随体的大小存在着个体差异。外周血 培养时,在叶酸和血清含量低的培养液中,随体的显现率有所提高。 E 组:包括三对染色体,即 16、17、18 号染色体。在较好的标本 中。这三对染色体很易相互区分。 第 16 号为中央着丝粒染色体,在长臂的近着丝粒处有一次缢痕, 它的存在使这对染色体的长度有较大的变异。 17 号为中等大小的亚中央着丝粒染色体,其短臂能看得清楚。 18 号为亚中央着丝粒染色体,是 E 组中最小的一对染色体,其短 臂很小;较易与 17 号相区别。 F 组:包括二对染色体,即 19、20 号,是最小的一组中央着丝粒 染色体,这二对染色体之间不易区分。 G 组:包括二对常染色体,即 21、22 号,和 1 个 Y 染色体,是最 小的一组近端着丝粒染色体,第 21、22 号有随体,但在同一细胞中不 一定同时显现。第 21、22 号染色体长度略有差别,但为适应临床上已 将先天愚型沿用为 21 三体(显带证明与此综合征相关的是较小的第 22 号染色体) 综合征的习惯叫法,根据巴黎会议(1971)的建议,把最小 的一对改称为 21 号,稍大的一对称第 22 号,并排在 21 号的后面

Y染色体无随体,比21、22号染色体长些,通常着色较深,长臂 端部模糊不清,长臂常较合 ,不那么分叉,者丝粒不明显。 3、在线条图的一侧垂直排列地写出可鉴别的那些染色体的号数,不 能鉴别的只写组的英文字母、X染色体列于C组,Y染色体则列于G组。 统计出一个中期分裂相中染色体的数目,最后检查每组染色体的数目是否 正确 4、确定性别。一般根据C组和G组的染色体数目来判断,如果C组 为16条染色体,G组为4条染色体,可初步确定该核型是46,XX:如果( 组为15条染色体。G组为5条染色体(其中一个比其它4条略大且两长臂 靠近,为Y染色体),则可初步确定该核型为46,XY。 (三)边色体昭片核型分析 1、编号:取2张正常人中期分裂相照片,一张作为对照贴在报告单 序督成盈张传抓精认美株及 上部 分析,仔细辨认每条染色体, 开用铅笔 在其旁边注明 2、将照片上的染色体逐个剪下,使短臂朝上,长臂朝下,依次排列 在预先划分好了分组横线的报告单上,并使着丝粒于一条直线上(图 3-1)。 女 》指8i51 程指名名8石复指器8百首8 a0合aa 类器 雨有, 8 421-22” 图3-1人类非显带染色体核型(正常男性) 3、校对调整。 4、粘贴:用牙签挑取少许胶水小心地将每号染色体都依次贴在报 告单上。 5、分析结果:辨别该核型的性别,并记录核型。 12

12 Y 染色体无随体,比 21、22 号染色体长些,通常着色较深,长臂 端部模糊不清,长臂常较合拢,不那么分叉,着丝粒不明显。 3、在线条图的一侧垂直排列地写出可鉴别的那些染色体的号数,不 能鉴别的只写组的英文字母、X 染色体列于 C 组,Y 染色体则列于 G 组。 统计出一个中期分裂相中染色体的数目,最后检查每组染色体的数目是否 正确。 4、确定性别。一般根据 C 组和 G 组的染色体数目来判断,如果 C 组 为 16 条染色体,G 组为 4 条染色体,可初步确定该核型是 46,XX;如果 C 组为 15 条染色体。G 组为 5 条染色体(其中一个比其它 4 条略大且两长臂 靠近,为 Y 染色体),则可初步确定该核型为 46,XY。 (三)染色体照片核型分析 1、编号:取 2 张正常人中期分裂相照片,一张作为对照贴在报告单 上部,另一张用作分析,仔细辨认每条染色体,并用铅笔在其旁边注明 序号或组别,先找出 A、B、D、E、F、G 组,最后辨认 C 组。 2、将照片上的染色体逐个剪下,使短臂朝上,长臂朝下,依次排列 在预先划分好了分组横线的报告单上,并使着丝粒于一条直线上(图 3-1)。 图 3-1 人类非显带染色体核型(正常男性) 3、校对调整。 4、粘贴:用牙签挑取少许胶水小心地将每号染色体都依次贴在报 告单上。 5、分析结果:辨别该核型的性别,并记录核型

五、作业与思考 1、什么叫核型分析,它有什么意义? 2、人类染色体可分为几个组?每组包含哪些染色体? 3、性染色体属于哪些组? (刘京昇宗传龙)

13 五、作业与思考 1、什么叫核型分析,它有什么意义? 2、人类染色体可分为几个组?每组包含哪些染色体? 3、性染色体属于哪些组? (刘京昇 宗传龙)

实验四人类染色体G显带技术及G带核型分析 一、实验目的 1、初步掌握染色体G带标本的制备技术。 2、了解人类染色体的G显带的带型特征。 二、实验原理 人们将用各种不同的方法,以及用不同的染料处理染色体标本后,使每 条染色体上出现明暗相间,或深浅不同带纹的技术称为显带技术(banding technique)。本世纪70年代以来,显带技术得到了很大发展,且在众多的显 带技术中(Q带、G带、C带、R带、T带),G带是目前被广泛应用的一种 带型。因为它主要是被Giemsa染料染色后而显带,故称之为G显带技术,其 所显示的带纹分布在整个染色体上。 研究发现,人染色体标本经胰蛋白酶、NaOH、柠檬酸盐或尿素等试剂 处理后,再用Giemsa染色,可使每条染色体上显示出深浅交替的横纹,这就 是染色体的G带。每条染色体都有其较为恒定的带纹特征,所以G显带后, 可以较为准确的识别每条染色体,并可发现染色体上较细微的结构畸变。关 于G显带的机理目前有多种说法,例如,Lee等(I973)认为染色体上与DNA 结合疏松的组蛋白易被胰蛋白酶分解掉,染色后这些区段成为浅带,而那些 组蛋白和DNA结合牢固的区段可被染成深带。有人认为,染色体显带现象 是染色体本身存在着带的结构。比如用相差显微镜观察未染色的染色体时, 就能直接观察到带的存在。用特殊方法处理后,再用染料染色,则带更加清 楚,随显带方法不同,显出来的带特点也不一样,说明带的出现又与染料特 异结合有关。一般认为,易着色的阳性带为含有AT多的染色体节段,相反, 含GC多的染色体段则不易着色。总的来说,G显带的机理还未搞清。 三、实验用品 1、材料:常规方法制备的中期人类染色体标本(标本片龄不超过30天 为宜)。 2、器材:显微镜、恒温培养箱、烤箱、恒温水浴箱、冰箱、染色缸、 小镊子、玻片架、香柏油、二甲苯、擦镜纸、吸水纸。 3、试剂:0.125%胰蛋白酶溶液、0.02%EDTA溶液、胰蛋白酶一EDTA 14

14 实验四 人类染色体 G 显带技术及 G 带核型分析 一、实验目的 1、初步掌握染色体G带标本的制备技术。 2、了解人类染色体的G显带的带型特征。 二、实验原理 人们将用各种不同的方法,以及用不同的染料处理染色体标本后,使每 条染色体上出现明暗相间,或深浅不同带纹的技术称为显带技术(banding technique)。本世纪70年代以来,显带技术得到了很大发展,且在众多的显 带技术中(Q带、G带、C带、R带、T带),G带是目前被广泛应用的一种 带型。因为它主要是被Giemsa染料染色后而显带,故称之为G显带技术,其 所显示的带纹分布在整个染色体上。 研究发现,人染色体标本经胰蛋白酶、Na0H、柠檬酸盐或尿素等试剂 处理后,再用Giemsa染色,可使每条染色体上显示出深浅交替的横纹,这就 是染色体的G带。每条染色体都有其较为恒定的带纹特征,所以G显带后, 可以较为准确的识别每条染色体,并可发现染色体上较细微的结构畸变。关 于G显带的机理目前有多种说法,例如,Lee等(1973)认为染色体上与DNA 结合疏松的组蛋白易被胰蛋白酶分解掉,染色后这些区段成为浅带,而那些 组蛋白和DNA结合牢固的区段可被染成深带。有人认为,染色体显带现象 是染色体本身存在着带的结构。比如用相差显微镜观察未染色的染色体时, 就能直接观察到带的存在。用特殊方法处理后,再用染料染色,则带更加清 楚,随显带方法不同,显出来的带特点也不一样,说明带的出现又与染料特 异结合有关。一般认为,易着色的阳性带为含有AT多的染色体节段,相反, 含GC多的染色体段则不易着色。总的来说,G显带的机理还未搞清。 三、实验用品 1、材料:常规方法制备的中期人类染色体标本(标本片龄不超过30天 为宜)。 2、器材:显微镜、恒温培养箱、烤箱、恒温水浴箱、冰箱、染色缸、 小镊子、玻片架、香柏油、二甲苯、擦镜纸、吸水纸。 3、试剂:0.125%胰蛋白酶溶液、0.02%EDTA溶液、胰蛋白酶一EDTA