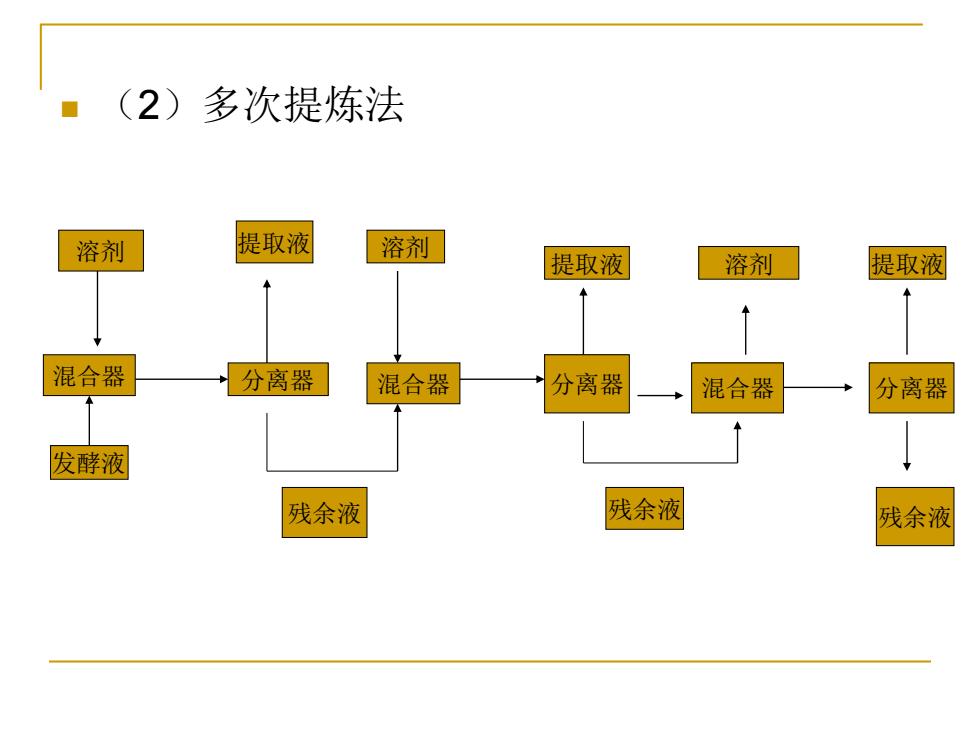

◼ (2)多次提炼法 混合器 溶剂 发酵液 分离器 提取液 混合器 溶剂 分离器 提取液 混合器 分离器 提取液 残余液 溶剂 残余液 残余液

◼ (2)多次提炼法 混合器 溶剂 发酵液 分离器 提取液 混合器 溶剂 分离器 提取液 混合器 分离器 提取液 残余液 溶剂 残余液 残余液

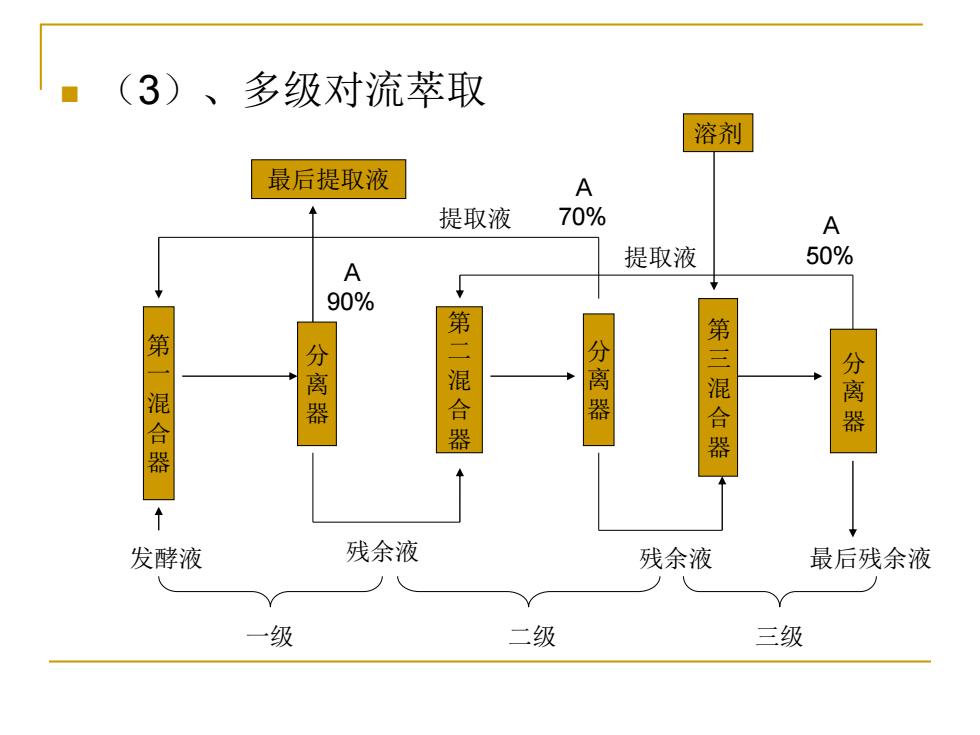

◼ (3)、多级对流萃取 第 一 混 合 器 分 离 器 第 二 混 合 器 分 离 器 第 三 混 合 器 分 离 器 最后提取液 提取液 残余液 残余液 最后残余液 提取液 溶剂 发酵液 一级 二级 三级 A 90% A 70% A 50%

◼ (3)、多级对流萃取 第 一 混 合 器 分 离 器 第 二 混 合 器 分 离 器 第 三 混 合 器 分 离 器 最后提取液 提取液 残余液 残余液 最后残余液 提取液 溶剂 发酵液 一级 二级 三级 A 90% A 70% A 50%

◼ 3、影响溶媒萃取的主要因素 ◼ (1)乳化与去乳剂 ◼ 乳化:液体分散在另一不相溶的液体中的分散体系 ◼ 乳浊液的形式:水包油、油包水 ◼ 常用的去乳化的方法:过滤和离心、加热、稀释法、加电 解质、吸附法、顶替法、转型法 ◼ 常用去乳剂:阳离子表面活性剂(溴代十五烷基吡啶) 阴离子表面活性剂(十二烷基硫酸钠)

◼ 3、影响溶媒萃取的主要因素 ◼ (1)乳化与去乳剂 ◼ 乳化:液体分散在另一不相溶的液体中的分散体系 ◼ 乳浊液的形式:水包油、油包水 ◼ 常用的去乳化的方法:过滤和离心、加热、稀释法、加电 解质、吸附法、顶替法、转型法 ◼ 常用去乳剂:阳离子表面活性剂(溴代十五烷基吡啶) 阴离子表面活性剂(十二烷基硫酸钠)

◼ (2)pH值 ◼ 红霉素在pH9.8时,在乙酸戊酯与水相间的分配系数等于44.7, 而在pH5.5时,红霉素在水相与乙酸戊酯间的分配系数等于14.4。 ◼ (3)温度 ◼ (4)盐析 ◼ (5)带溶剂 ◼ 带溶剂是指这样一种物质,能和被萃取物质形成复合物而易溶于溶 媒中,形成的复合物在一定条件下又容易分解 ◼ 例如:链霉素在中性下能与二异辛基磷酸酯结合,从而在水相萃 取到三氯乙烷中,然后在酸性下再萃取到水相

◼ (2)pH值 ◼ 红霉素在pH9.8时,在乙酸戊酯与水相间的分配系数等于44.7, 而在pH5.5时,红霉素在水相与乙酸戊酯间的分配系数等于14.4。 ◼ (3)温度 ◼ (4)盐析 ◼ (5)带溶剂 ◼ 带溶剂是指这样一种物质,能和被萃取物质形成复合物而易溶于溶 媒中,形成的复合物在一定条件下又容易分解 ◼ 例如:链霉素在中性下能与二异辛基磷酸酯结合,从而在水相萃 取到三氯乙烷中,然后在酸性下再萃取到水相

◼ 二、双水相萃取 ◼ 1、发展历史 ◼ 始于20 世纪60年代,从1956 年瑞典伦德大学Albertsson 发现双水相体系 ◼ 1979 年德国GBF 的Kula 等人将双水相萃取分离技术应 用于生物产品分离 ◼ 国内自20世纪80 年代起也开展了双水相萃取技术研究

◼ 二、双水相萃取 ◼ 1、发展历史 ◼ 始于20 世纪60年代,从1956 年瑞典伦德大学Albertsson 发现双水相体系 ◼ 1979 年德国GBF 的Kula 等人将双水相萃取分离技术应 用于生物产品分离 ◼ 国内自20世纪80 年代起也开展了双水相萃取技术研究