第三章社会主义改造理论 教学目的:明确新民主主义社会的性质,了解新民主主义向社会主义过渡的历史必然性,掌握 社会主义改造理论的基本内容,总结社会主义改造的历史经验,理解社会主义制度的确立及其重要 意义。 教学重难点:认清中国由新民主主义向社会主义过渡的历史必然性:中国社会主义改造的独 创性和成功的历史经验。 教学方法和手段:主要采用讲授法和案例教学法。 学时安排:3学时 教学内容: 第一节从新民主主义到社会主义社会的转变 一、新民主主义社会是一个过渡性的社会 (一)过渡性 新民主主义社会是一个过渡性质的社会,中国社会从新民主主义向社会主义转变是历史的必 1940年毛泽东在《新民主主义论》中闸述了新民主主义的政治、经济和文化,提出未来的社会 是新民主主义社会。《新民主主义论》这是毛泽东一九四O年一月九日在陕甘宁边区文化协会第 次代表大会上的讲演,原题为《新民主主义的政治与新民主主义的文化》,载于一九四O年二月 十五日延安出版的《中国文化》创刊号。同年二月二十日在延安出版的《解放》第九十八、九十九 期合刊登载时,题目改为《新民主主义论》。1945年,他在党的七大所作的《论联合政府》的政治 报告中,进一步把新民主主义的政治、经济和文化与党的基本纲领联系起来,进行了具体阐释。 新中国的建立标志着新民主主义革命取得彻底胜利。这一革命的胜利,结束了帝国主义、封 建主义在中国的统治,新型的人民民主专政制度在中国建立,社会经济也发生了重大的变化,新民主主 义的社会制度在中国确立。新民主主义社会是一个过渡性质的社会,而不是一个独立的社会形 态,它是近代中国由半殖民地半封建社会走向社会主义社会的中介和桥梁。在新民主主义社会 中,既有社会主义的因素又有非社会主义的因素,社会主义的因素与非社会主义的因素存在着斗 争,但是社会主义的因素起着决定作用,由于社会主义的因素的优越性和领导地位,新民主主义社 会具有多方面的特点 (二)关于新民主主义社会基本特征 1在经济上,实行国营经济领导下五种经济成分并存的经济制度 五种经济同时存在。国营经济、合作社经济、个体经济、国家资本主义经济和私人资本主义 经济五种经济同时存在。 在土地改革后,农民分得了土地、家具,但是是非常有限的,当时统计,每个农户根本不可能 分到一头耕畜,当时每一农户占有的耕畜量是0.47头,也就是说一头耕牛或毛驴不可能分到一家。 需要走互助合作的道路:另外,但当时的农业经济毕竟是一种封闭式的小农经济,也不利于兴办大 规模的农田水利建设,更无法集中力量抵御各种严重的自然灾害:受小农经济的局限,增产潜力有 限,难以适应工业化对粮食和工业原料迅速增长的需求,无力为国家工业化积累资金和扩大工业品

第三章社会主义改造理论 教学目的:明确新民主主义社会的性质,了解新民主主义向社会主义过渡的历史必然性,掌握 社会主义改造理论的基本内容,总结社会主义改造的历史经验,理解社会主义制度的确立及其重要 意义。 教学重难点:认清中国由新民主主义向社会主义过渡的历史必然性;中国社会主义改造的独 创性和成功的历史经验。 教学方法和手段:主要采用讲授法和案例教学法。 学时安排:3学时 教学内容: 第一节从新民主主义到社会主义社会的转变 一、新民主主义社会是一个过渡性的社会 (一)过渡性 新民主主义社会是一个过渡性质的社会,中国社会从新民主主义向社会主义转变是历史的必 然。 1940年毛泽东在《新民主主义论》中阐述了新民主主义的政治、经济和文化,提出未来的社会 是新民主主义社会。《新民主主义论》:这是毛泽东一九四〇年一月九日在陕甘宁边区文化协会第一 次代表大会上的讲演,原题为《新民主主义的政治与新民主主义的文化》,载于一九四〇年二月 十五日延安出版的《中国文化》创刊号。同年二月二十日在延安出版的《解放》第九十八、九十九 期合刊登载时,题目改为《新民主主义论》。1945年,他在党的七大所作的《论联合政府》的政治 报告中,进一步把新民主主义的政治、经济和文化与党的基本纲领联系起来,进行了具体阐释。 新中国的建立标志着新民主主义革命取得彻底胜利。这一革命的胜利,结束了帝国主义、封 建主义在中国的统治,新型的人民民主专政制度在中国建立,社会经济也发生了重大的变化,新民主主 义的社会制度在中国确立。新民主主义社会是一个过渡性质的社会,而不是一个独立的社会形 态,它是近代中国由半殖民地半封建社会走向社会主义社会的中介和桥梁。在新民主主义社会 中,既有社会主义的因素又有非社会主义的因素,社会主义的因素与非社会主义的因素存在着斗 争,但是社会主义的因素起着决定作用,由于社会主义的因素的优越性和领导地位,新民主主义社 会具有多方面的特点 (二)关于新民主主义社会基本特征 1.在经济上,实行国营经济领导下五种经济成分并存的经济制度 五种经济同时存在。国营经济、合作社经济、个体经济、国家资本主义经济和私人资本主义 经济五种经济同时存在。 在土地改革后,农民分得了土地、家具,但是是非常有限的,当时统计,每个农户根本不可能 分到一头耕畜,当时每一农户占有的耕畜量是0.47头,也就是说一头耕牛或毛驴不可能分到一家。 需要走互助合作的道路;另外,但当时的农业经济毕竟是一种封闭式的小农经济,也不利于兴办大 规模的农田水利建设,更无法集中力量抵御各种严重的自然灾害;受小农经济的局限,增产潜力有 限,难以适应工业化对粮食和工业原料迅速增长的需求,无力为国家工业化积累资金和扩大工业品

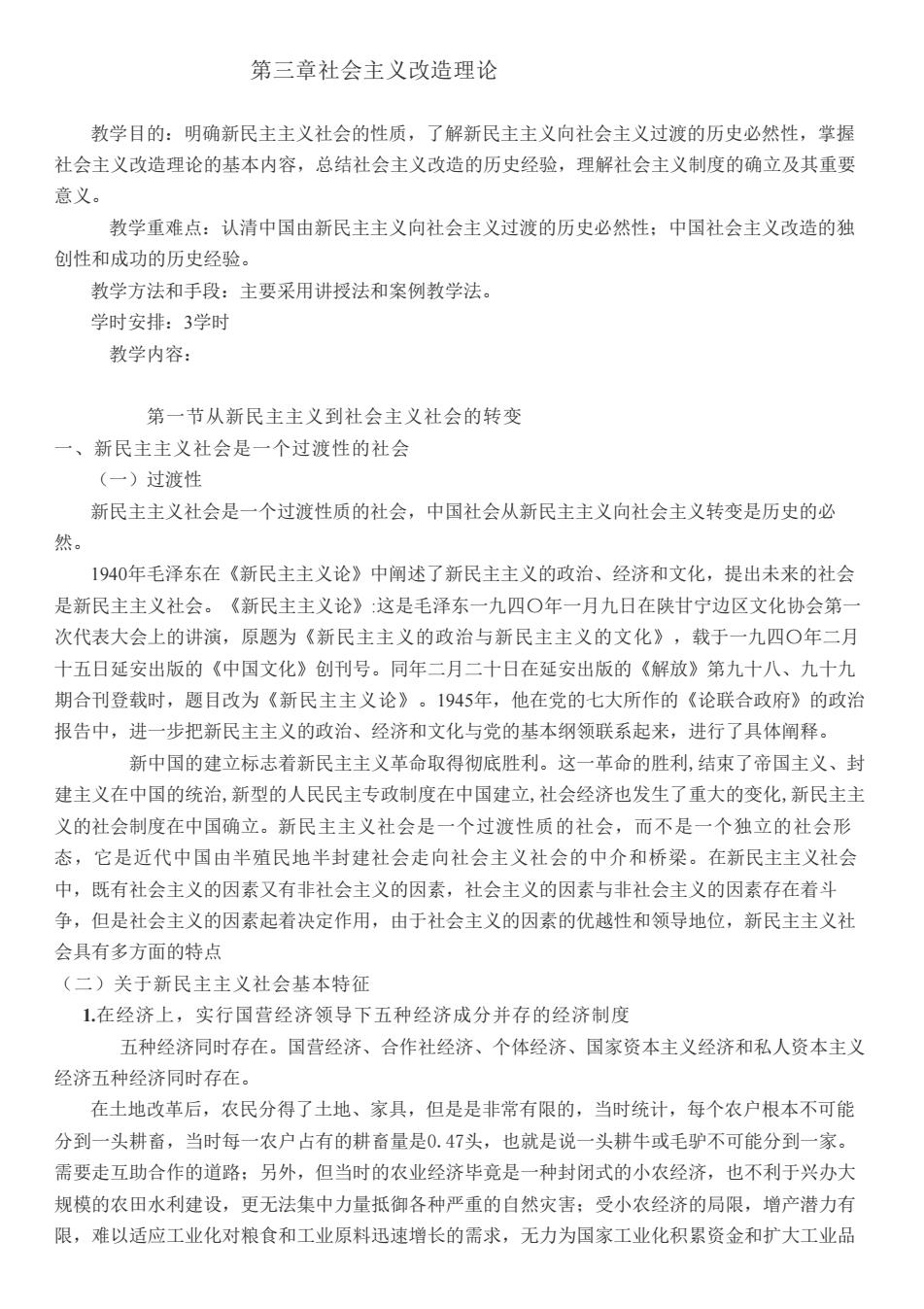

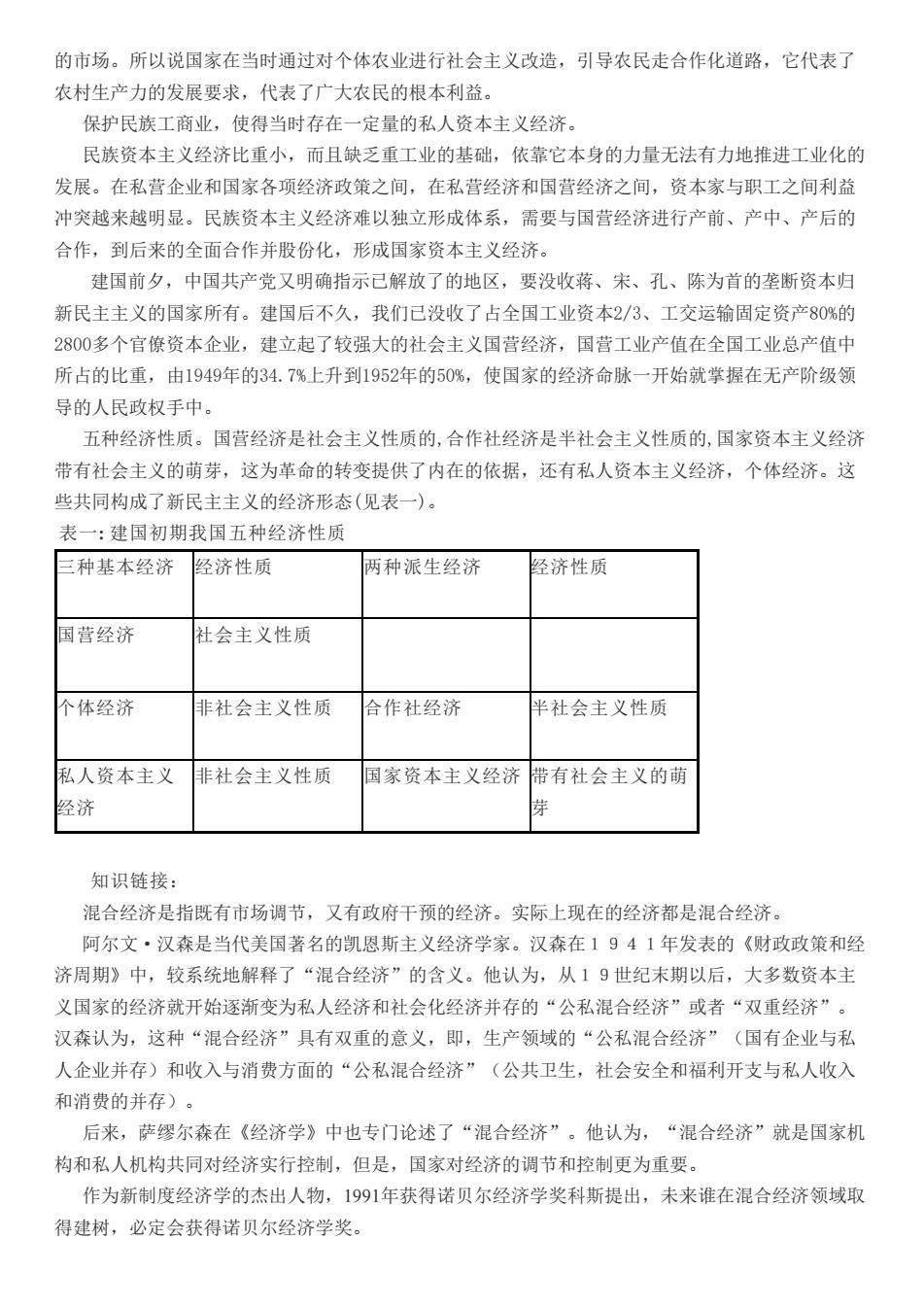

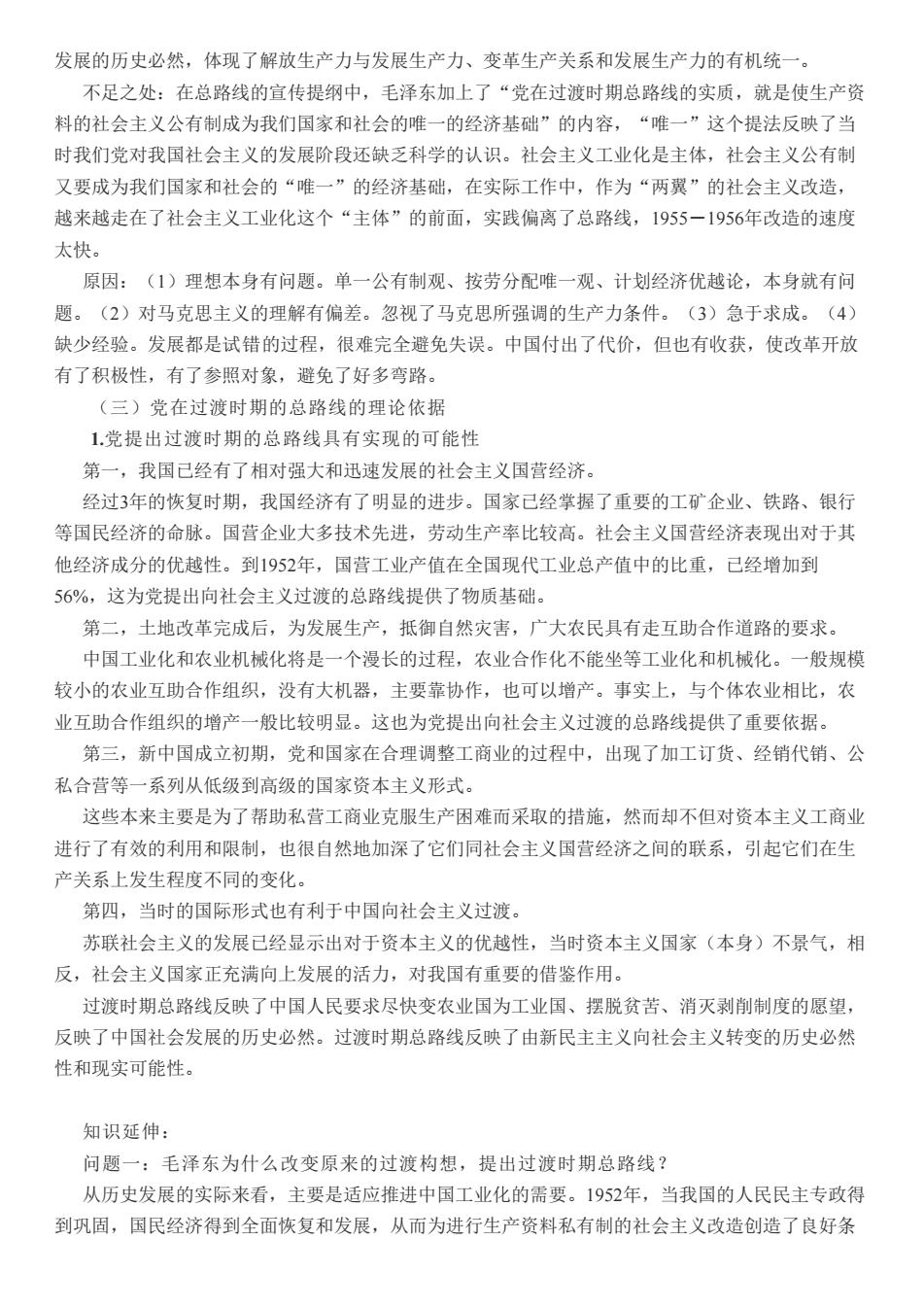

的市场。所以说国家在当时通过对个体农业进行社会主义改造,引导农民走合作化道路,它代表了 农村生产力的发展要求,代表了广大农民的根本利益。 保护民族工商业,使得当时存在一定量的私人资本主义经济。 民族资本主义经济比重小,而且缺乏重工业的基础,依靠它本身的力量无法有力地推进工业化的 发展。在私营企业和国家各项经济政策之间,在私营经济和国营经济之间,资本家与职工之间利益 冲突越来越明显。民族资本主义经济难以独立形成体系,需要与国营经济进行产前、产中、产后的 合作,到后来的全面合作并股份化,形成国家资本主义经济。 建国前夕,中国共产党又明确指示己解放了的地区,要没收蒋、宋、孔、陈为首的垄断资本归 新民主主义的国家所有。建国后不久,我们已没收了占全国工业资本2/3、工交运输固定资产80%的 2800多个官僚资本企业,建立起了较强大的社会主义国营经济,国营工业产值在全国工业总产值中 所占的比重,由1949年的34.7%上升到1952年的50%,使国家的经济命脉一开始就掌握在无产阶级领 导的人民政权手中 五种经济性质。国营经济是社会主义性质的,合作社经济是半社会主义性质的,国家资本主义经济 带有社会主义的萌芽,这为革命的转变提供了内在的依据,还有私人资本主义经济,个体经济。这 些共同构成了新民主主义的经济形态(见表一)。 表一:建国初期我国五种经济性质 三种基本经济 经济性质 两种派生经济 经济性质 国营经济 社会主义性质 个体经济 非社会主义性质 合作社经济 半社会主义性质 私人资本主义 非社会主义性质 国家资本主义经济带有社会主义的萌 经济 知识链接: 混合经济是指既有市场调节,又有政府干预的经济。实际上现在的经济都是混合经济。 阿尔文·汉森是当代美国著名的凯恩斯主义经济学家。汉森在1941年发表的《财政政策和经 济周期》中,较系统地解释了“混合经济”的含义。他认为,从19世纪末期以后,大多数资本主 义国家的经济就开始逐渐变为私人经济和社会化经济并存的“公私混合经济”或者“双重经济”。 汉森认为,这种“混合经济”具有双重的意义,即,生产领域的“公私混合经济”(国有企业与私 人企业并存)和收入与消费方面的“公私混合经济”(公共卫生,社会安全和福利开支与私人收入 和消费的并存)。 后来,萨缪尔森在《经济学》中也专门论述了“混合经济”。他认为,“混合经济”就是国家机 构和私人机构共同对经济实行控制,但是,国家对经济的调节和控制更为重要。 作为新制度经济学的杰出人物,1991年获得诺贝尔经济学奖科斯提出,未来谁在混合经济领域取 得建树,必定会获得诺贝尔经济学奖

的市场。所以说国家在当时通过对个体农业进行社会主义改造,引导农民走合作化道路,它代表了 农村生产力的发展要求,代表了广大农民的根本利益。 保护民族工商业,使得当时存在一定量的私人资本主义经济。 民族资本主义经济比重小,而且缺乏重工业的基础,依靠它本身的力量无法有力地推进工业化的 发展。在私营企业和国家各项经济政策之间,在私营经济和国营经济之间,资本家与职工之间利益 冲突越来越明显。民族资本主义经济难以独立形成体系,需要与国营经济进行产前、产中、产后的 合作,到后来的全面合作并股份化,形成国家资本主义经济。 建国前夕,中国共产党又明确指示已解放了的地区,要没收蒋、宋、孔、陈为首的垄断资本归 新民主主义的国家所有。建国后不久,我们已没收了占全国工业资本2/3、工交运输固定资产80%的 2800多个官僚资本企业,建立起了较强大的社会主义国营经济,国营工业产值在全国工业总产值中 所占的比重,由1949年的34.7%上升到1952年的50%,使国家的经济命脉一开始就掌握在无产阶级领 导的人民政权手中。 五种经济性质。国营经济是社会主义性质的,合作社经济是半社会主义性质的,国家资本主义经济 带有社会主义的萌芽,这为革命的转变提供了内在的依据,还有私人资本主义经济,个体经济。这 些共同构成了新民主主义的经济形态(见表一)。 表一: 建国初期我国五种经济性质 三种基本经济 经济性质 两种派生经济 经济性质 国营经济 社会主义性质 个体经济 非社会主义性质 合作社经济 半社会主义性质 私人资本主义 经济 非社会主义性质 国家资本主义经济 带有社会主义的萌 芽 知识链接: 混合经济是指既有市场调节,又有政府干预的经济。实际上现在的经济都是混合经济。 阿尔文·汉森是当代美国著名的凯恩斯主义经济学家。汉森在1941年发表的《财政政策和经 济周期》中,较系统地解释了“混合经济”的含义。他认为,从19世纪末期以后,大多数资本主 义国家的经济就开始逐渐变为私人经济和社会化经济并存的“公私混合经济”或者“双重经济”。 汉森认为,这种“混合经济”具有双重的意义,即,生产领域的“公私混合经济”(国有企业与私 人企业并存)和收入与消费方面的“公私混合经济”(公共卫生,社会安全和福利开支与私人收入 和消费的并存)。 后来,萨缪尔森在《经济学》中也专门论述了“混合经济”。他认为,“混合经济”就是国家机 构和私人机构共同对经济实行控制,但是,国家对经济的调节和控制更为重要。 作为新制度经济学的杰出人物,1991年获得诺贝尔经济学奖科斯提出,未来谁在混合经济领域取 得建树,必定会获得诺贝尔经济学奖

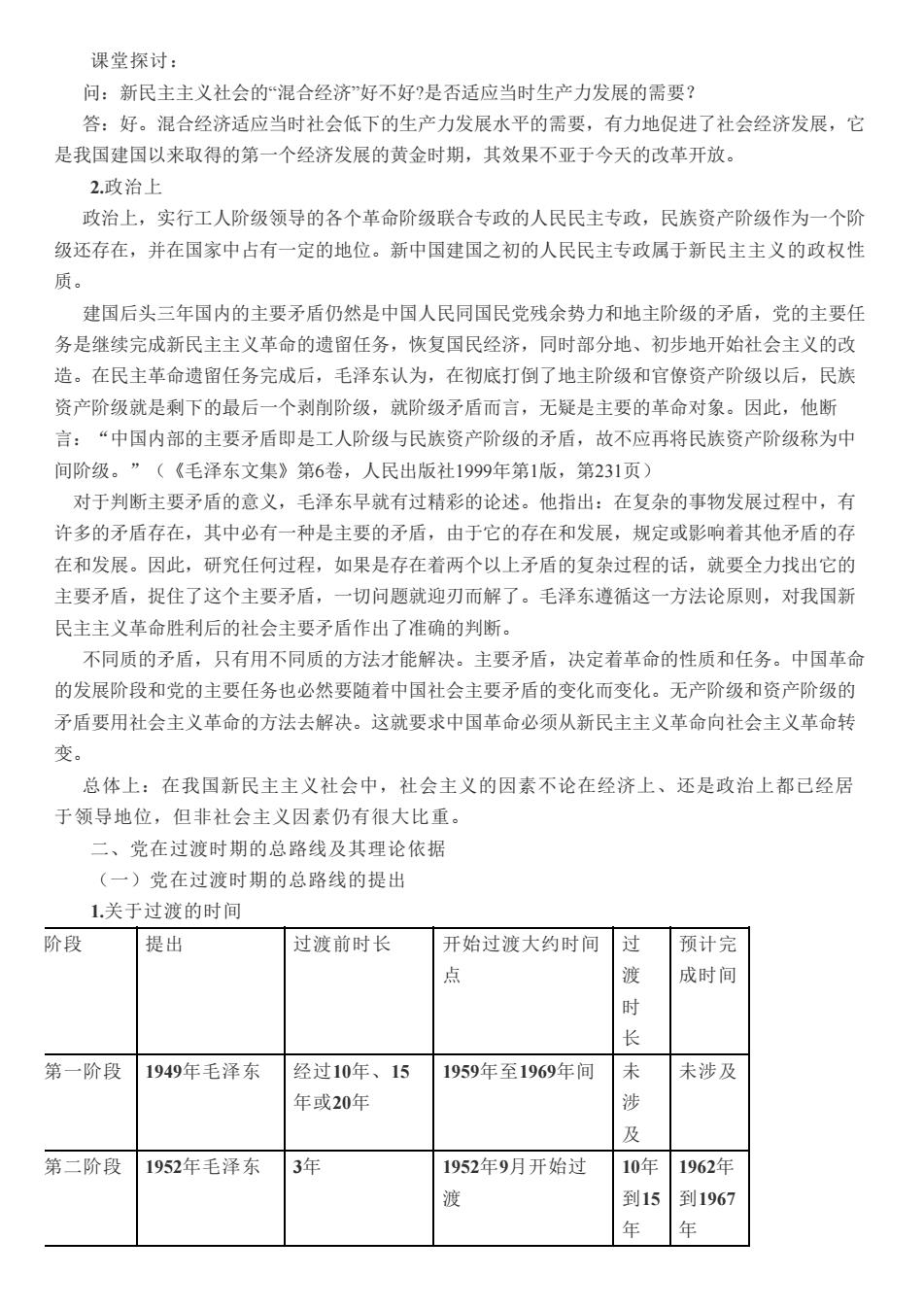

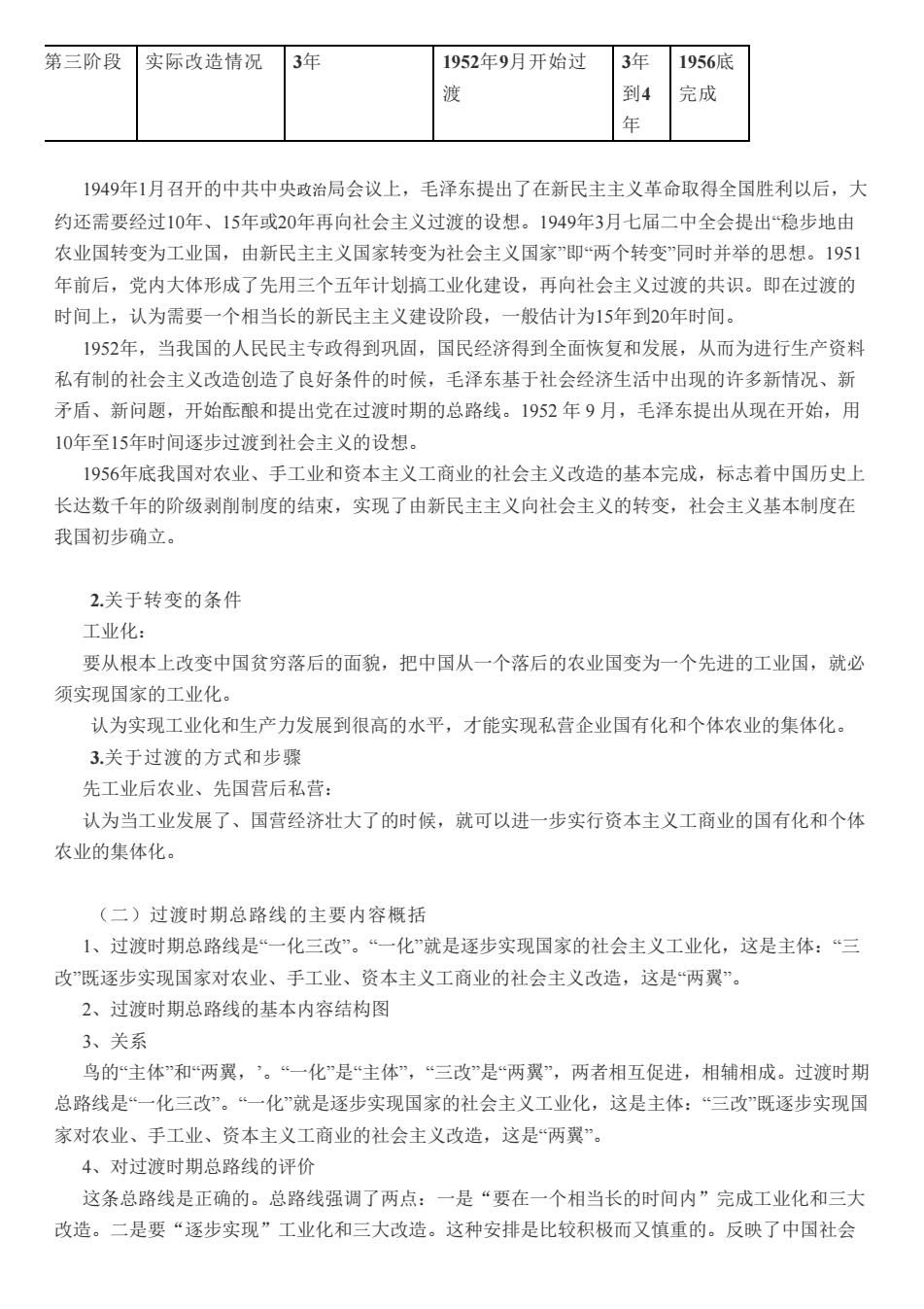

课堂探讨: 问:新民主主义社会的“混合经济”好不好?是否适应当时生产力发展的需要? 答:好。混合经济适应当时社会低下的生产力发展水平的需要,有力地促进了社会经济发展,它 是我国建国以来取得的第一个经济发展的黄金时期,其效果不亚于今天的改革开放。 2.政治上 政治上,实行工人阶级领导的各个革命阶级联合专政的人民民主专政,民族资产阶级作为一个阶 级还存在,并在国家中占有一定的地位。新中国建国之初的人民民主专政属于新民主主义的政权性 质。 建国后头三年国内的主要矛盾仍然是中国人民同国民党残余势力和地主阶级的矛盾,党的主要任 务是继续完成新民主主义革命的遗留任务,恢复国民经济,同时部分地、初步地开始社会主义的改 造。在民主革命遗留任务完成后,毛泽东认为,在彻底打倒了地主阶级和官僚资产阶级以后,民族 资产阶级就是剩下的最后一个剥削阶级,就阶级矛盾而言,无疑是主要的革命对象。因此,他断 言:“中国内部的主要矛盾即是工人阶级与民族资产阶级的矛盾,故不应再将民族资产阶级称为中 间阶级。”(《毛泽东文集》第6卷,人民出版社1999年第1版,第231页) 对于判断主要矛盾的意义,毛泽东早就有过精彩的论述。他指出:在复杂的事物发展过程中,有 许多的矛盾存在,其中必有一种是主要的矛盾,由于它的存在和发展,规定或影响着其他矛盾的存 在和发展。因此,研究任何过程,如果是存在着两个以上矛盾的复杂过程的话,就要全力找出它的 主要矛盾,捉住了这个主要矛盾,一切问题就迎刃而解了。毛泽东遵循这一方法论原则,对我国新 民主主义革命胜利后的社会主要矛盾作出了准确的判断。 不同质的矛盾,只有用不同质的方法才能解决。主要矛盾,决定着革命的性质和任务。中国革命 的发展阶段和党的主要任务也必然要随着中国社会主要矛盾的变化而变化。无产阶级和资产阶级的 矛盾要用社会主义革命的方法去解决。这就要求中国革命必须从新民主主义革命向社会主义革命转 变。 总体上:在我国新民主主义社会中,社会主义的因素不论在经济上、还是政治上都已经居 于领导地位,但非社会主义因素仍有很大比重 二、党在过渡时期的总路线及其理论依据 (一)党在过渡时期的总路线的提出 1.关于过渡的时间 阶段 提出 过波前时长 开始过渡大约时间 下过 预计完 成时间 时 第一阶段 1949年毛泽东 经过10年、15 1959年至1969年间 未涉及 年成20年 必 第二阶段1952年毛泽东 3年 1952年9月开始过 10年 1962年 到15 到1967 年 年

课堂探讨: 问:新民主主义社会的“混合经济”好不好?是否适应当时生产力发展的需要? 答:好。混合经济适应当时社会低下的生产力发展水平的需要,有力地促进了社会经济发展,它 是我国建国以来取得的第一个经济发展的黄金时期,其效果不亚于今天的改革开放。 2.政治上 政治上,实行工人阶级领导的各个革命阶级联合专政的人民民主专政,民族资产阶级作为一个阶 级还存在,并在国家中占有一定的地位。新中国建国之初的人民民主专政属于新民主主义的政权性 质。 建国后头三年国内的主要矛盾仍然是中国人民同国民党残余势力和地主阶级的矛盾,党的主要任 务是继续完成新民主主义革命的遗留任务,恢复国民经济,同时部分地、初步地开始社会主义的改 造。在民主革命遗留任务完成后,毛泽东认为,在彻底打倒了地主阶级和官僚资产阶级以后,民族 资产阶级就是剩下的最后一个剥削阶级,就阶级矛盾而言,无疑是主要的革命对象。因此,他断 言:“中国内部的主要矛盾即是工人阶级与民族资产阶级的矛盾,故不应再将民族资产阶级称为中 间阶级。”(《毛泽东文集》第6卷,人民出版社1999年第1版,第231页) 对于判断主要矛盾的意义,毛泽东早就有过精彩的论述。他指出:在复杂的事物发展过程中,有 许多的矛盾存在,其中必有一种是主要的矛盾,由于它的存在和发展,规定或影响着其他矛盾的存 在和发展。因此,研究任何过程,如果是存在着两个以上矛盾的复杂过程的话,就要全力找出它的 主要矛盾,捉住了这个主要矛盾,一切问题就迎刃而解了。毛泽东遵循这一方法论原则,对我国新 民主主义革命胜利后的社会主要矛盾作出了准确的判断。 不同质的矛盾,只有用不同质的方法才能解决。主要矛盾,决定着革命的性质和任务。中国革命 的发展阶段和党的主要任务也必然要随着中国社会主要矛盾的变化而变化。无产阶级和资产阶级的 矛盾要用社会主义革命的方法去解决。这就要求中国革命必须从新民主主义革命向社会主义革命转 变。 总体上:在我国新民主主义社会中,社会主义的因素不论在经济上、还是政治上都已经居 于领导地位,但非社会主义因素仍有很大比重。 二、党在过渡时期的总路线及其理论依据 (一)党在过渡时期的总路线的提出 1.关于过渡的时间 阶段 提出 过渡前时长 开始过渡大约时间 点 过 渡 时 长 预计完 成时间 第一阶段 1949年毛泽东 经过10年、15 年或20年 1959年至1969年间 未 涉 及 未涉及 第二阶段 1952年毛泽东 3年 1952年9月开始过 渡 10年 到15 年 1962年 到1967 年

第三阶段实际改造情况 3年 1952年9月开始过 3年 1956底 到4 完成 年 1949年1月召开的中共中央政治局会议上,毛泽东提出了在新民主主义革命取得全国胜利以后,大 约还需要经过10年、15年或20年再向社会主义过渡的设想。1949年3月七届二中全会提出“稳步地由 农业国转变为工业国,由新民主主义国家转变为社会主义国家”即“两个转变”同时并举的思想。195 年前后,党内大体形成了先用三个五年计划搞工业化建设,再向社会主义过渡的共识。即在过渡的 时间上,认为需要一个相当长的新民主主义建设阶段,一般估计为15年到20年时间。 1952年,当我国的人民民主专政得到巩固,国民经济得到全面恢复和发展,从而为进行生产资料 私有制的社会主义改造创造了良好条件的时候,毛泽东基于社会经济生活中出现的许多新情况、新 矛盾、新问题,开始酝酿和提出党在过渡时期的总路线。1952年9月,毛泽东提出从现在开始,用 10年至15年时间逐步过渡到社会主义的设想。 1956年底我国对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造的基本完成,标志着中国历史上 长达数千年的阶级剥削制度的结束,实现了由新民主主义向社会主义的转变,社会主义基本制度在 我国初步确立。 2.关于转变的条件 工业化: 要从根本上改变中国贫穷落后的面貌,把中国从一个落后的农业国变为一个先进的工业国,就必 须实现国家的工业化。 认为实现工业化和生产力发展到很高的水平,才能实现私营企业国有化和个体农业的集体化。 3.关于过渡的方式和步骤 先工业后农业、先国营后私营: 认为当工业发展了、国营经济壮大了的时候,就可以进一步实行资本主义工商业的国有化和个体 农业的集体化。 (二)过渡时期总路线的主要内容概括 1、过渡时期总路线是“一化三改”。“一化”就是逐步实现国家的社会主义工业化,这是主体:“三 改既逐步实现国家对农业、手工业、资本主义工商业的社会主义改造,这是“两翼”。 2、过渡时期总路线的基本内容结构图 3、关系 鸟的“主体”和“两翼,’。“一化”是“主体”,“三改”是“两翼”,两者相互促进,相辅相成。过渡时期 总路线是“一化三改”。“一化”就是逐步实现国家的社会主义工业化,这是主体:“三改”既逐步实现国 家对农业、手工业、资本主义工商业的社会主义改造,这是“两翼”。 4、对过渡时期总路线的评价 这条总路线是正确的。总路线强调了两点:一是“要在一个相当长的时间内”完成工业化和三大 改造。二是要“逐步实现”工业化和三大改造。这种安排是比较积极而又慎重的。反映了中国社会

第三阶段 实际改造情况 3年 1952年9月开始过 渡 3年 到4 年 1956底 完成 1949年1月召开的中共中央政治局会议上,毛泽东提出了在新民主主义革命取得全国胜利以后,大 约还需要经过10年、15年或20年再向社会主义过渡的设想。1949年3月七届二中全会提出“稳步地由 农业国转变为工业国,由新民主主义国家转变为社会主义国家”即“两个转变”同时并举的思想。1951 年前后,党内大体形成了先用三个五年计划搞工业化建设,再向社会主义过渡的共识。即在过渡的 时间上,认为需要一个相当长的新民主主义建设阶段,一般估计为15年到20年时间。 1952年,当我国的人民民主专政得到巩固,国民经济得到全面恢复和发展,从而为进行生产资料 私有制的社会主义改造创造了良好条件的时候,毛泽东基于社会经济生活中出现的许多新情况、新 矛盾、新问题,开始酝酿和提出党在过渡时期的总路线。1952 年 9 月,毛泽东提出从现在开始,用 10年至15年时间逐步过渡到社会主义的设想。 1956年底我国对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造的基本完成,标志着中国历史上 长达数千年的阶级剥削制度的结束,实现了由新民主主义向社会主义的转变,社会主义基本制度在 我国初步确立。 2.关于转变的条件 工业化: 要从根本上改变中国贫穷落后的面貌,把中国从一个落后的农业国变为一个先进的工业国,就必 须实现国家的工业化。 认为实现工业化和生产力发展到很高的水平,才能实现私营企业国有化和个体农业的集体化。 3.关于过渡的方式和步骤 先工业后农业、先国营后私营: 认为当工业发展了、国营经济壮大了的时候,就可以进一步实行资本主义工商业的国有化和个体 农业的集体化。 (二)过渡时期总路线的主要内容概括 1、过渡时期总路线是“一化三改”。“一化”就是逐步实现国家的社会主义工业化,这是主体:“三 改”既逐步实现国家对农业、手工业、资本主义工商业的社会主义改造,这是“两翼”。 2、过渡时期总路线的基本内容结构图 3、关系 鸟的“主体”和“两翼,’。“一化”是“主体”,“三改”是“两翼”,两者相互促进,相辅相成。过渡时期 总路线是“一化三改”。“一化”就是逐步实现国家的社会主义工业化,这是主体:“三改”既逐步实现国 家对农业、手工业、资本主义工商业的社会主义改造,这是“两翼”。 4、对过渡时期总路线的评价 这条总路线是正确的。总路线强调了两点:一是“要在一个相当长的时间内”完成工业化和三大 改造。二是要“逐步实现”工业化和三大改造。这种安排是比较积极而又慎重的。反映了中国社会

发展的历史必然,体现了解放生产力与发展生产力、变革生产关系和发展生产力的有机统一 不足之处:在总路线的宣传提纲中,毛泽东加上了“党在过渡时期总路线的实质,就是使生产资 料的社会主义公有制成为我们国家和社会的唯一的经济基础”的内容,“唯一”这个提法反映了当 时我们党对我国社会主义的发展阶段还缺乏科学的认识。社会主义工业化是主体,社会主义公有制 又要成为我们国家和社会的“唯一”的经济基础,在实际工作中,作为“两翼”的社会主义改造, 越来越走在了社会主义工业化这个“主体”的前面,实践偏离了总路线,1955一1956年改造的速度 太快。 原因:(1)理想本身有问题。单一公有制观、按劳分配唯一观、计划经济优越论,本身就有问 题。(2)对马克思主义的理解有偏差。忽视了马克思所强调的生产力条件。(3)急于求成。(4) 缺少经验。发展都是试错的过程,很难完全避免失误。中国付出了代价,但也有收获,使改革开放 有了积极性,有了参照对象,避免了好多弯路。 (三)党在过渡时期的总路线的理论依据 1党提出过渡时期的总路线具有实现的可能性 第一,我国已经有了相对强大和迅速发展的社会主义国营经济。 经过3年的恢复时期,我国经济有了明显的进步。国家已经掌握了重要的工矿企业、铁路、银行 等国民经济的命脉。国营企业大多技术先进,劳动生产率比较高。社会主义国营经济表现出对于其 他经济成分的优越性。到1952年,因营工业产值在全国现代工业总产值中的比重,己经增加到 56%,这为党提出向社会主义过渡的总路线提供了物质基础。 第二,土地改革完成后,为发展生产,抵御自然灾害,广大农民具有走互助合作道路的要求。 中国工业化和农业机械化将是一个漫长的过程,农业合作化不能坐等工业化和机械化。一般规模 较小的农业互助合作组织,没有大机器,主要靠协作,也可以增产。事实上,与个体农业相比,农 业互助合作组织的增产一般比较明显。这也为党提出向社会主义过渡的总路线提供了重要依据。 第三,新中国成立初期,党和国家在合理调整工商业的过程中,出现了加工订货、经销代销、公 私合营等一系列从低级到高级的国家资本主义形式。 这些本来主要是为了帮助私营工商业克服生产困难而采取的措施,然而却不但对资本主义工商业 进行了有效的利用和限制,也很自然地加深了它们同社会主义国营经济之间的联系,引起它们在生 产关系上发生程度不同的变化。 第四,当时的因际形式也有利于中国向社会主义过渡。 苏联社会主义的发展已经显示出对于资本主义的优越性,当时资本主义国家(本身)不景气,相 反,社会主义国家正充满向上发展的活力,对我国有重要的借鉴作用。 过渡时期总路线反映了中国人民要求尽快变农业国为工业国、摆脱贫苦、消灭剥削制度的愿望, 反映了中国社会发展的历史必然。过渡时期总路线反映了由新民主主义向社会主义转变的历史必然 性和现实可能性。 知识延伸: 问题一:毛泽东为什么改变原来的过渡构想,提出过渡时期总路线? 从历史发展的实际来看,主要是适应推进中国工业化的需要。1952年,当我国的人民民主专政得 到巩固,国民经济得到全面恢复和发展,从而为进行生产资料私有制的社会主义改造创造了良好条

发展的历史必然,体现了解放生产力与发展生产力、变革生产关系和发展生产力的有机统一。 不足之处:在总路线的宣传提纲中,毛泽东加上了“党在过渡时期总路线的实质,就是使生产资 料的社会主义公有制成为我们国家和社会的唯一的经济基础”的内容,“唯一”这个提法反映了当 时我们党对我国社会主义的发展阶段还缺乏科学的认识。社会主义工业化是主体,社会主义公有制 又要成为我们国家和社会的“唯一”的经济基础,在实际工作中,作为“两翼”的社会主义改造, 越来越走在了社会主义工业化这个“主体”的前面,实践偏离了总路线,1955―1956年改造的速度 太快。 原因:(1)理想本身有问题。单一公有制观、按劳分配唯一观、计划经济优越论,本身就有问 题。(2)对马克思主义的理解有偏差。忽视了马克思所强调的生产力条件。(3)急于求成。(4) 缺少经验。发展都是试错的过程,很难完全避免失误。中国付出了代价,但也有收获,使改革开放 有了积极性,有了参照对象,避免了好多弯路。 (三)党在过渡时期的总路线的理论依据 1.党提出过渡时期的总路线具有实现的可能性 第一,我国已经有了相对强大和迅速发展的社会主义国营经济。 经过3年的恢复时期,我国经济有了明显的进步。国家已经掌握了重要的工矿企业、铁路、银行 等国民经济的命脉。国营企业大多技术先进,劳动生产率比较高。社会主义国营经济表现出对于其 他经济成分的优越性。到1952年,国营工业产值在全国现代工业总产值中的比重,已经增加到 56%,这为党提出向社会主义过渡的总路线提供了物质基础。 第二,土地改革完成后,为发展生产,抵御自然灾害,广大农民具有走互助合作道路的要求。 中国工业化和农业机械化将是一个漫长的过程,农业合作化不能坐等工业化和机械化。一般规模 较小的农业互助合作组织,没有大机器,主要靠协作,也可以增产。事实上,与个体农业相比,农 业互助合作组织的增产一般比较明显。这也为党提出向社会主义过渡的总路线提供了重要依据。 第三,新中国成立初期,党和国家在合理调整工商业的过程中,出现了加工订货、经销代销、公 私合营等一系列从低级到高级的国家资本主义形式。 这些本来主要是为了帮助私营工商业克服生产困难而采取的措施,然而却不但对资本主义工商业 进行了有效的利用和限制,也很自然地加深了它们同社会主义国营经济之间的联系,引起它们在生 产关系上发生程度不同的变化。 第四,当时的国际形式也有利于中国向社会主义过渡。 苏联社会主义的发展已经显示出对于资本主义的优越性,当时资本主义国家(本身)不景气,相 反,社会主义国家正充满向上发展的活力,对我国有重要的借鉴作用。 过渡时期总路线反映了中国人民要求尽快变农业国为工业国、摆脱贫苦、消灭剥削制度的愿望, 反映了中国社会发展的历史必然。过渡时期总路线反映了由新民主主义向社会主义转变的历史必然 性和现实可能性。 知识延伸: 问题一:毛泽东为什么改变原来的过渡构想,提出过渡时期总路线? 从历史发展的实际来看,主要是适应推进中国工业化的需要。1952年,当我国的人民民主专政得 到巩固,国民经济得到全面恢复和发展,从而为进行生产资料私有制的社会主义改造创造了良好条