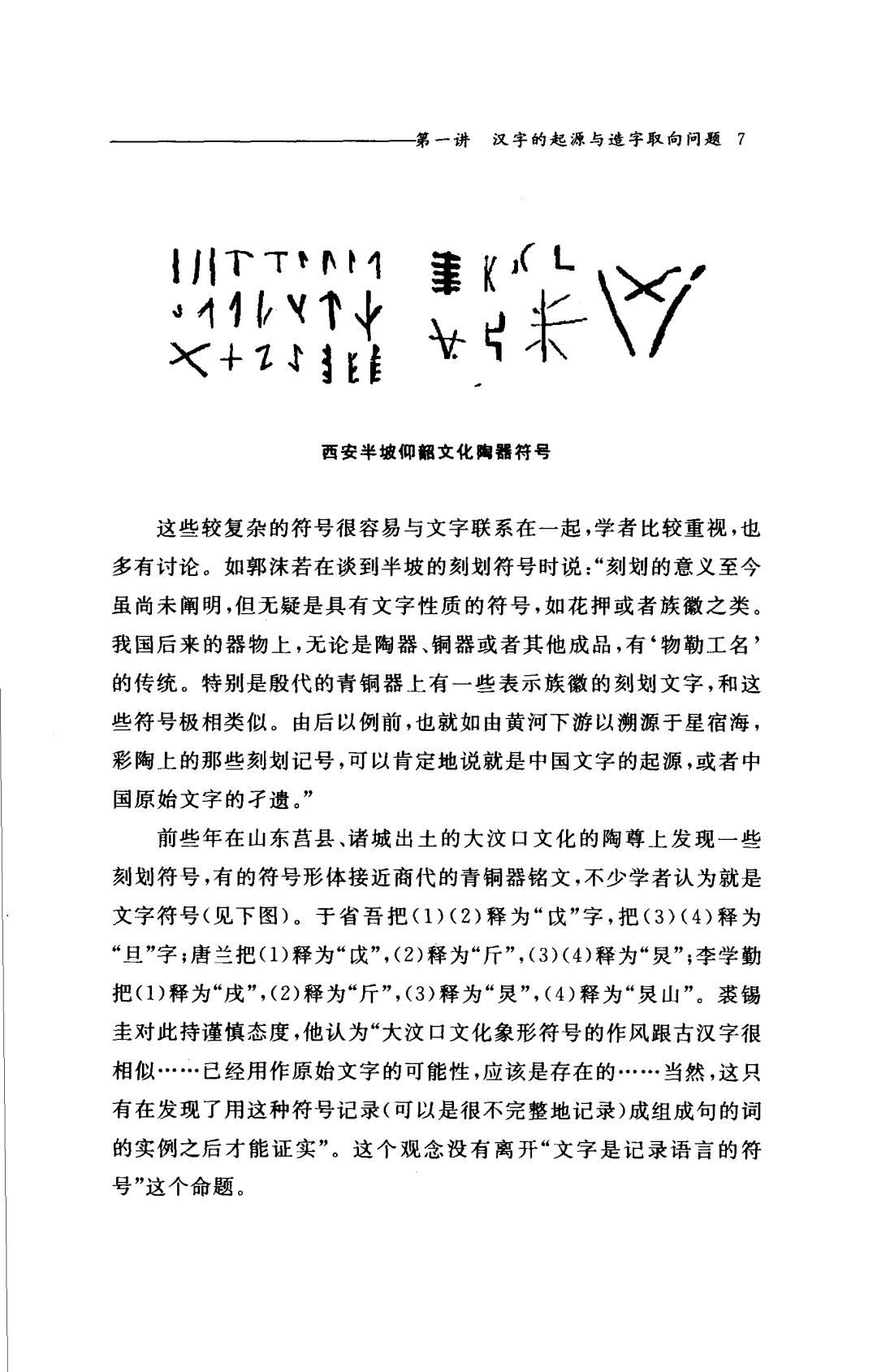

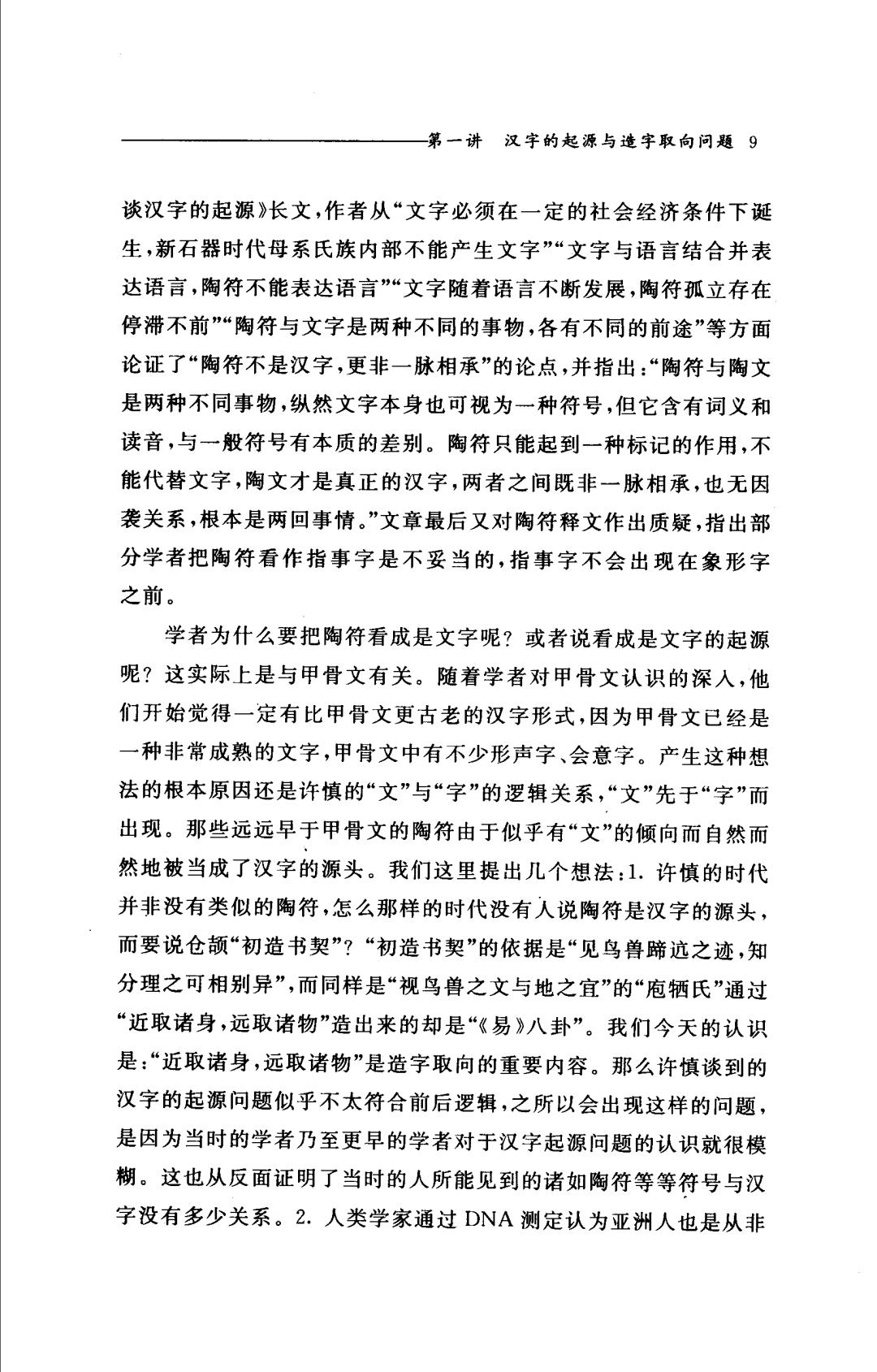

第一讲汉字的起源与造字取向问题7 I川TTN1 聿《L sV个 X+1 H米Y 西安半坡仰韶文化陶器符号 这些较复杂的符号很容易与文字联系在一起,学者比较重视,也 多有讨论。如郭沫若在谈到半坡的刻划符号时说:“刻划的意义至今 虽尚未阐明,但无疑是具有文字性质的符号,如花押或者族徽之类。 我国后来的器物上,无论是陶器、铜器或者其他成品,有‘物勒工名’ 的传统。特别是殷代的青铜器上有一些表示族徽的刻划文字,和这 些符号极相类似。由后以例前,也就如由黄河下游以溯源于星宿海, 彩陶上的那些刻划记号,可以肯定地说就是中国文字的起源,或者中 国原始文字的子遗。” 前些年在山东莒县、诸城出土的大汶口文化的陶尊上发现一些 刻划符号,有的符号形体接近商代的青铜器铭文,不少学者认为就是 文字符号(见下图)。于省吾把(1)(2)释为“戊”字,把(3)(4)释为 “旦”字;唐兰把(1)释为“戊”,(2)释为“斤”,(3)(4)释为“炅”;李学勤 把(1)释为“戌”,(2)释为“斤”,(3)释为“炅”,(4)释为“炅山”。裘锡 圭对此持谨慎态度,他认为“大汶口文化象形符号的作风跟古汉字很 相似…已经用作原始文字的可能性,应该是存在的…当然,这只 有在发现了用这种符号记录(可以是很不完整地记录)成组成句的词 的实例之后才能证实”。这个观念没有离开“文字是记录语言的符 号”这个命题

8汉字学十讲 (1) (2) (3 (5) 大这口文化陶尊刻符 李学勤在《古文字学初阶》(中华书局,2003年6月)中还提到 “有些少数民族过去也使用过刻划符号,虽然不是在陶器上,但符 号的形体颇与仰韶、龙山的陶器符号近似。居住在云南、四川的普 米族的刻划符号,学者划分为占有符号、方位符号、数字符号三类。 有的符号已有较固定的形体,如以日形表示东方,和汉字的‘东’ “从日在木中’取意一致。普米族的符号可以说有形有义而没有音, 如将其形统一确定,再与一定的音结合,就形成了真正的文字。古 代文字的产生过程可能就是这样,而陶器符号的发展是这一过程的 反映。” 二、汉字的认定 什么是汉字?“汉字是汉民族使用的文字。”“汉字是记录汉语的 符号体系。”汉字有哪些特点?“汉字是形音义统一体。”“汉字是表意 的。”“汉字的结构比较复杂,分字、构件、笔画三个层次。”这些命题无 疑关乎汉字的本质问题,它们甚至可以成为判定字与非字的依据。 上文所说的裘锡圭先生对于大汶口文化象形符号的认识显然就是基 于“文字是记录语言的”这个前提条件而作出的理解。 高明曾经在《北京大学学报》(1984年第6期)上发表《论陶符兼

第一讲汉字的起源与造字取向问题9 谈汉字的起源》长文,作者从“文字必须在一定的社会经济条件下诞 生,新石器时代母系氏族内部不能产生文字”“文字与语言结合并表 达语言,陶符不能表达语言”“文字随着语言不断发展,陶符孤立存在 停滞不前”“陶符与文字是两种不同的事物,各有不同的前途”等方面 论证了“陶符不是汉字,更非一脉相承”的论点,并指出:“陶符与陶文 是两种不同事物,纵然文字本身也可视为一种符号,但它含有词义和 读音,与一般符号有本质的差别。陶符只能起到一种标记的作用,不 能代替文字,陶文才是真正的汉字,两者之间既非一脉相承,也无因 袭关系,根本是两回事情。”文章最后又对陶符释文作出质疑,指出部 分学者把陶符看作指事字是不妥当的,指事字不会出现在象形字 之前。 学者为什么要把陶符看成是文字呢?或者说看成是文字的起源 呢?这实际上是与甲骨文有关。随着学者对甲骨文认识的深人,他 们开始觉得一定有比甲骨文更古老的汉字形式,因为甲骨文已经是 一种非常成熟的文字,甲骨文中有不少形声字、会意字。产生这种想 法的根本原因还是许慎的“文”与“字”的逻辑关系,“文”先于“字”而 出现。那些远远早于甲骨文的陶符由于似乎有“文”的倾向而自然而 然地被当成了汉字的源头。我们这里提出几个想法:1.许慎的时代 并非没有类似的陶符,怎么那样的时代没有人说陶符是汉字的源头, 而要说仓颉“初造书契”?“初造书契”的依据是“见鸟兽蹄迒之迹,知 分理之可相别异”,而同样是“视鸟兽之文与地之宜”的“庖牺氏”通过 “近取诸身,远取诸物”造出来的却是“《易》八卦”。我们今天的认识 是:“近取诸身,远取诸物”是造字取向的重要内容。那么许慎谈到的 汉字的起源问题似乎不太符合前后逻辑,之所以会出现这样的问题, 是因为当时的学者乃至更早的学者对于汉字起源问题的认识就很模 糊。这也从反面证明了当时的人所能见到的诸如陶符等等符号与汉 字没有多少关系。2.人类学家通过DNA测定认为亚洲人也是从非

10汉字学十讲 洲迁徙来的,而且大规模的迁徙不止一次,现代的中国人跟中国大地 上生活过的古老的猿人可能不属于同一种群。一些出土的古老的符 号可能与人类的迁徙和交流有关①,虽然有的在时代上早于甲骨文, 但未必就一定是汉字的源头。3.通过把陶符与甲骨文、金文的个别 字符形状作比较,就判定某个符号是什么字,这其实有局限性。一个 不识字的人在器物上或地上也能画出不同的符号来,当然有可能有 的符号与字形相像,我们显然不能认为那个人画出来就是字。因而, 某一个或某一些陶符与甲骨文、金文字形相像是不够的,关键是成批 的陶符是否都能在甲骨文、金文或其他古文字类型中找到对应的形 态,我们总不能说同一件陶器或同一批出土的陶器上某几个符号是 字而另一些不是吧。陶器上的符号是这样,其他种类的符号的属性 认定也应是这样。 新近有学者提出符号学理论,黄亚平在《汉字符号学》中把符号 学研究方法阐述如下(略有删节): 我们对史前汉字的研究可以称之为符号学视阙的研究。它 既不是语言的,也不是文化的,而是符号的。 语言中心主义的文字观或者不承认史前文字符号的存在, 或者把史前文字看成是记录语言的符号。从记录语言的角度出 发研究史前文字,很自然会把注意力放到与“记录语言有关的” 符号的搜集与研究上。这是狭义的史前文字研究。狭义的文字 研究没有意识到:史前的语言早就消失,根本无法探寻;史前阶 段的能够记录成串语词的符号太少,时代太晚,不符合世界范围 内的“自源型”文字的发展规律;尽管近代以来地下出土的文字 ① 饶宗颐在《符号·初文与字母一汉字树》一书中通过陶符与腓尼基字母比较, 认为那些陶符的使用者是西北的羌族,他们与闪族人有过接触。闪族人使用的腓尼基字 母采自陶符

·第一讲汉字的起源与造字取向问题11 材料非常丰富,但是符合“记录语言”原则的史前汉字材料仍然 不多见,即便这些材料也很难搞清它们与甲骨文、金文的关系, 它们到底是不是汉字,本身也是一个疑问。 文化的文字观把史前文字看成文化的载体。它讨论载体和 承载者的关系,即所谓的文字与文化的关系,却无暇顾及文字自 身的研究。这是一种以此证彼的方法,尽管提供了广阔的空间 可供研究者遐想,但仍然是“反映论”的格局,方法论上的进步还 不够大。 我们所谓的符号学视阂是既与语言中心主义相对的,又跟 文化研究相对的符号学研究,是非语言中心的也是非文化中心 的符号学研究。符号学的史前文字观试图把迄今为止从地下出 土的一切视觉形象符号统统整合在“史前符号”的大旗下,它有 意模糊所谓史前图画、文字、记号、族徽、刻符之间的界限,使它 们回归到相对混沌的状态,这是一种角色转换意识的研究视角。 它企图打破理性思维的惯性,它刻意混淆通常意义上所说的书、 画的界限,它甚至把史前的书、画、符号都看成是史前文字。而 且更进一步,符号学视阈的史前文字观还在一定程度上有意抹 杀史前汉字与史前文字的分界。这不是能否分得清的问题,也 不是有意回避的问题,而是它根本不愿意“澄清”。只要你讨论 “汉字”,那么自然会牵涉使用汉字的主体,可是我们都知道,作 为汉字使用者的汉民族,究竟形成于什么年代,它本身也是一个 未知数,既然如此,那我们又凭什么讨论所谓“史前汉字”呢?所 以,就目前而言,我们只能暂时混淆史前汉字和史前文字的疆 界。等待时机成熟的时候再解决这个问题。 符号学视阙的史前文字观是非进化论的,非一元论的文字 观,它消解了文字起源的原点,认为将文字归结为从某个原点生 发出来的符号系统的看法是站不住脚的,是过于理想化的研究