2汉字学十讲 及、古波斯、古代日本都曾有过结绳记事。近代美洲、非洲、澳洲的土 人,我国的藏族、高山族、独龙族、哈尼族等也都流行过结绳记事。”李 学勤在《古文字学初阶》(中华书局,2003年6月)一书中说:“结绳是 一种原始的记事方法,有大事就在绳上结大结,有小事就在绳上结小 结。这种方法在我国一些少数民族中都曾使用。如广西的瑶族遇到 双方说理,各用一绳,说出一个道理打一个结,谁的结多便能取胜。 西藏的僵人邀集宴会,向亲友送绳,以绳上的结数表示宴会在几天后 举行。有的少数民族的结绳比较复杂,也用绳结的大小来区别所代 表的不同事物。古人的结绳,和少数民族用过的方法应该是类似的, 后来才被“书契’即文字代替了。” 另一些文献则记载了仓颉造字的传说。 《吕氏春秋·君守》:“奚仲作车,仓颉作书,后稷作稼,皋陶作刑, 昆吾作陶,夏鲧作城,此六人者所作,当矣。” 《韩非子·五蠹》:“苍颉之作书也,自环者谓之厶,背厶谓 之公。” 《世本·作篇》:“史皇作图,苍颉作书。” 《淮南子·本经训圳》:“昔者仓颉作书,而天雨粟,鬼夜哭。” 《论衡·骨相》:“仓颉四目。” 这些文献说明,仓颉造字的传说至少在战国晚期已经流传甚广。 关于仓颉其人,唐代孔颖达《尚书正义》卷一中说:“其苍颉则说者不 同。故《世本》云:‘苍颉作书。’司马迁、班固、韦诞、宋忠、傅玄皆云: ‘苍颉,黄帝之史官也。’崔瑗、曹植、蔡邕、索靖皆直云:‘古之王也。’ 徐整云:‘在神农、黄帝之间。’谯周云:‘在炎帝之世。’卫氏云:‘当在 庖牺苍帝之世。’慎到云:‘在庖牺之前。’张揖云:‘苍颉为帝王,生于 禅通之纪。’…如揖此言,则苍颉在获麟前二十七万六千余年,是说 苍颉,其年代莫能有定!” 还有的文献把汉字与卦象联系在一起。如《易纬·干凿度》:

一第一讲汉字的起源与造字取向问题3 “三,古文天字。二,古文地字。三,古文火字。三,古文水字。三,古 文风字。三,古文雷字。三,古文山字。三,古文泽字。”宋郑樵在《通 志·六书略》中更进一步论说道:“文字便纵不便衡,坎、离、坤,衡卦 也,以之为字则必纵。故三必纵而后成水,二必纵而后成火,三必纵 而后成巛(川)。” 上述关于汉字起源的传说自古有之,所以许慎在《说文解字· 叙》中把它们串连在一起:“古者庖牺氏之王天下也,仰则观象于天, 俯则观法于地,视鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作 《易》八卦,以垂宪象。及神农氏,结蝇为治而统其事。庶业其繁,饰 伪萌生。黄帝之史仓颉,见鸟兽蹄远之迹,知分理之可相别异也,初 造书契。百工以义,万品以察。” 对于许慎的汉字起源与发展观,黄亚平在《汉字符号学》(上海古 籍出版社,2001年)中提出如下看法: 首先,汉字的起源应该被看成是一种过程,而且也只能看作 过程。…文字的形成要从内外两方面去考虑。从文字自身的 内因条件讲,文字是在吸收其他艺术手法的过程中逐渐形成自 己的体系的。正因为如此,八卦、结绳等原始记事符号虽然因为 尚未能与语言结合并记录语言,因而不被承认为文字,但由于它 们(尤其是八卦)在表达手法上与文字(尤其是文)有异曲同工之 处,因而被许慎当成文字的萌芽… 第二,讨论文字的形成,应该注意区分“文字个体”与“文字 体系”的概念。我们认为:文字个体的形成大体上与“观象取 物”、“依类象形”等困形绘制的方法有关,与结绳记事、刻符记事 的记号手法有关,但跟语言中的声音无关,与记录语言无关;文 字体系的形成是文字与语言结合的产物,是文字用于记录语言 的自然结果。文字个体的数量虽然不少,但与成体系的字符相

4汉字学十讲 比,实在是沧海之一粟。文字个体必然经历了长期的累积过程, 逐渐由量变引起质变。之所以产生飞跃,那还跟记录语言的需 求有极大的关系。 第三,“记录语言与否”是衡量文字体系形成的最根本标 志。单个的文字个体可以是一幅画、一种图腾形象、一个记号, 它可能是原始人敬畏、崇拜的对象,可能是原始人寄托情感, 表达心愿的工具,也可能是他们区分彼此,标明所有权的符 号。这种对象、工具、符号都可以表情达意,但并没有跟语言 中的意义直接挂钩,更不是表达语言中的语词。文字体系是复 杂的巨系统,成分不纯,来源不一,能详尽而无遗露地记录语 言中的词,有相对稳定的排列次序,能够按照语言的规则表达 语言。两者是根本不同的。单个的文字个体上升为成系统的文 字体系之成员,是一次质的飞跃。它由巫师通神的载体,民众 崇拜的对象摇身一变成为社会人群交际的工具。正是在这一变 动中,文字完成了由表意到记事、记言的转变,日益紧密地与 语言结合在一块,成为语义延宕的最好承载者。当然,在文字 个体与文字体系阶段还存在相当长的亦此亦彼、彼此混淆的中 间阶段。 第四,所谓“仓颉造字”并非是白手起家,而是有所承继 的。《荀子·解蔽篇》云:“好书者众矣,而仓颉独传者一也。” 章太炎《检论·论文·论造字之起源》亦云:“文字源流极久, 而仓顿独传者,仓颉其人能划一之,统一之。”正是这个意思。 归于仓颉名下的“文”,恐怕大部分为前代所创,仓顿只起了整 齐归类并颁布实行的作用。把某一种重大发明归功于某一个特 殊人物或者由代表官方的皇帝指派某个人物去完成,这种情况 在中国传统文化中是屡见不鲜的现象。如黄帝时期的大桡作甲 子、容成造历、伶伦造律吕、隶首作算术;后代的蔡伦造纸等

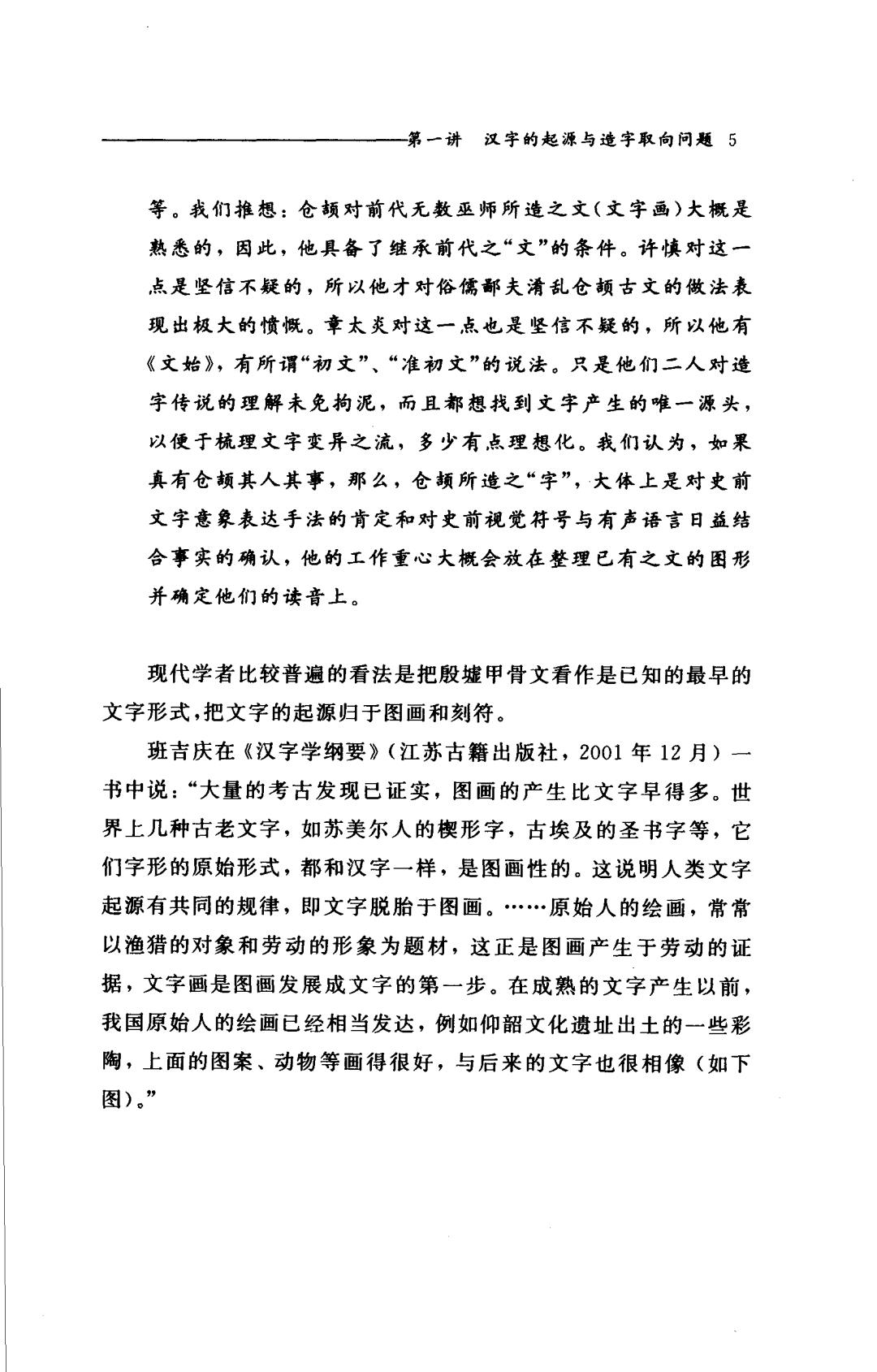

一第一讲汉字的起源与造字取向问题5 等。我们推想:仓顿对前代无数巫师所造之文(文字画)大概是 熟悉的,因此,他具备了继承前代之“文”的条件。许慎对这一 ,点是坚信不疑的,所以他才对俗儒鄙夫淆乱仓顿古文的做法表 现出极大的愤慨。章太炎对这一点也是坚信不疑的,所以他有 《文始》,有所谓“初文”、“准初文”的说法。只是他们二人对造 字传说的理解未免拘泥,而且都想找到文字产生的唯一源头, 以便于梳理文字变异之流,多少有点理想化。我们认为,如果 真有仓顿其人其事,那么,仓顿所造之“字”,大体上是对史前 文字意象表达手法的肯定和对史前视觉符号与有声语言日益结 合事实的确认,他的工作重心大概会放在整理已有之文的图形 并确定他们的读音上。 现代学者比较普遍的看法是把殷墟甲骨文看作是已知的最早的 文字形式,把文字的起源归于图画和刻符。 班吉庆在《汉字学纲要》(江苏古籍出版社,2001年12月) 一 书中说:“大量的考古发现已证实,图画的产生比文字早得多。世 界上几种古老文字,如苏美尔人的楔形字,古埃及的圣书字等,它 们字形的原始形式,都和汉字一样,是图画性的。这说明人类文字 起源有共同的规律,即文字脱胎于图画。…原始人的绘画,常常 以渔猎的对象和劳动的形象为题材,这正是图画产生于劳动的证 据,文字画是图画发展成文字的第一步。在成熟的文字产生以前, 我国原始人的绘画已经相当发达,例如仰韶文化遗址出土的一些彩 陶,上面的图案、动物等画得很好,与后来的文字也很相像(如下 图)

6汉字学十讲 彩陶上的图画 金文族名 甲骨文 金文 鱼图 典 蛙黽图 鸟佳图 鹿图 熬 《汉字学纲要》还说:“早期创造的汉字主要是象形字和指事字, 它们的图像性很强,也说明是受到图画的启发,从图画脱胎而来。从 图画到文字画,义从文字画质变为图画文字,再发展成文字体系,其 间必然经过若干人的漫长的集体创造。一个字创造出来以后,只要 被社会公认,必然传播开去,流传到后代,也就约定俗成。经过千百 年的积累,才可能出现能记录整句话、整段文辞的文字体系。”图画→ 文字画→图画文字→文字体系,这看上去是个汉字由起源到成熟的 有序的演进序列,但在实际分析汉字问题时不具有任何可操作性。 “文字画”与“图画文字”这些术语只是学者构拟出来的汉字起源与发 展的理想序列中的两个模糊的跳板,是学者试图把文字与图画区别 开来的无效手段而已。 关于刻符的问题。20世纪30年代以来,在一些古文化遗址上 陆续出土了新石器时代的古陶符号。如山东省章丘县城子崖出土的 龙山文化陶片上发现有一些符号。在西安半坡、临潼姜寨等地出土 的仰韶文化陶器符号有一百多例,其中有的符号结构较复杂