第6章国际贸易理论的发展 1.从要素禀赋角度看,如果两个国家的生产要素禀赋差异越小,其产业内贸易比重就 比较大。因为从生产或供给角度上,产业内贸易取决于向消费者提供产品的异质性,取决于 该产品生产的技术进步水平,因为异质产品可能以相同的技术被制造出来,也可能含有完全 相同的物质成份。可见,产业内贸易常常并不取决于生产要素的内容,并不像前面的生产要 素禀赋贸易理论那样强调生产要素禀赋差异。 2.从需求角度看,如果两个国家中的人均收入较高,并且两国的人均收入差别较小, 则两国间的产业内贸易比重较大。因为相对于高收入阶层的低收入阶层消费者,对商品的需 求具有简单化和标准化的特点,对产品品质不会有特殊的要求。随者人均收入的增长,消费 者的需求会变得追求多样化和个性化,从而表现出对异质产品旺盛的需求:另一方面,收入 水平决定消费结构,两国人均收入差异不显著,会导致两国间的需求结构有很大的相似性。 相似的需求结构和追求差异化的个性产品,必然使两国间产业内贸易内容广泛,比重较大。 3。从区位角度看,两国间相距较近,则产业贸易的比重较大。两国较近的地缘关系、 相似的生产特征和相似的消费习惯,加之运输成本低廉和便于开展边境贸易等这些有利于两 国产业内贸易开展的因素,从而,使它们的产业内贸易比重相对较大。 4.从产业或产品角度看,产业内贸易的规律是,具有异质产品产业的产业内贸易比重 会大于具有同质产品的产业:具有先进技术和工艺革新较高产业的产业内贸易比重高于具有 简单和技术相对停滞的产业:在存在大量中间产品产业的产业内贸易比重会大于中间产品较 少的产业。 6.1.5产业内贸易理论的基本特征 1.产业内贸易理论的产生 产业内贸易理论起因于对欧洲经济共同体一体化效果的评价。20世纪50年代末期,欧 洲经济共同体组建以后,需要对一体化的各种效果进行分析论证,以便评价共同体的得与失。 经过巴拉萨(B.Balass✉)和格鲁拜尔等人在20世纪60年代初对欧洲经济共同体内部贸易 的研究发现:欧洲共同体内部贸易格局和专业化分工并不是按照传统的国际贸易理论模式展 开的,大量的区域内部贸易的是同种类的产品,即同一产业部门内部的同种类产品的相互交 换。从此,把这种商品的交换称为产业内贸易。 通过经济学者的深入研究发现:传统的国际贸易理论更适合于说明产业之间的贸易问 题,例如,用一国的农产品如大米去交换另一国的工业制成品如汽车,或者用一国制成品中 的纺织品和另一国的钢材进行贸易,这些产品间的国际贸易就是产业间贸易问题。这种产业 间的贸易已用传统的国际贸易理论如比较优势理论或要素禀赋理论进行了阐述和解释。但 是,欧洲经济共同体成立后,共同体内成员国之间贸易流量的大幅度增长主要是同一个产业 部门内部同种类产品的相互交换所导致的。例如,法国既向德国出口轿车,同时又从德国进 6

第 6 章 国际贸易理论的发展 6 1.从要素禀赋角度看,如果两个国家的生产要素禀赋差异越小,其产业内贸易比重就 比较大。因为从生产或供给角度上,产业内贸易取决于向消费者提供产品的异质性,取决于 该产品生产的技术进步水平,因为异质产品可能以相同的技术被制造出来,也可能含有完全 相同的物质成份。可见,产业内贸易常常并不取决于生产要素的内容,并不像前面的生产要 素禀赋贸易理论那样强调生产要素禀赋差异。 2.从需求角度看,如果两个国家中的人均收入较高,并且两国的人均收入差别较小, 则两国间的产业内贸易比重较大。因为相对于高收入阶层的低收入阶层消费者,对商品的需 求具有简单化和标准化的特点,对产品品质不会有特殊的要求。随着人均收入的增长,消费 者的需求会变得追求多样化和个性化,从而表现出对异质产品旺盛的需求;另一方面,收入 水平决定消费结构,两国人均收入差异不显著,会导致两国间的需求结构有很大的相似性。 相似的需求结构和追求差异化的个性产品,必然使两国间产业内贸易内容广泛,比重较大。 3.从区位角度看,两国间相距较近,则产业贸易的比重较大。两国较近的地缘关系、 相似的生产特征和相似的消费习惯,加之运输成本低廉和便于开展边境贸易等这些有利于两 国产业内贸易开展的因素,从而,使它们的产业内贸易比重相对较大。 4.从产业或产品角度看,产业内贸易的规律是,具有异质产品产业的产业内贸易比重 会大于具有同质产品的产业;具有先进技术和工艺革新较高产业的产业内贸易比重高于具有 简单和技术相对停滞的产业;在存在大量中间产品产业的产业内贸易比重会大于中间产品较 少的产业。 6.1.5 产业内贸易理论的基本特征 1.产业内贸易理论的产生 产业内贸易理论起因于对欧洲经济共同体一体化效果的评价。20 世纪 50 年代末期,欧 洲经济共同体组建以后,需要对一体化的各种效果进行分析论证,以便评价共同体的得与失。 经过巴拉萨( B. Balassa)和格鲁拜尔等人在 20 世纪 60 年代初对欧洲经济共同体内部贸易 的研究发现:欧洲共同体内部贸易格局和专业化分工并不是按照传统的国际贸易理论模式展 开的,大量的区域内部贸易的是同种类的产品,即同一产业部门内部的同种类产品的相互交 换。从此,把这种商品的交换称为产业内贸易。 通过经济学者的深入研究发现:传统的国际贸易理论更适合于说明产业之间的贸易问 题,例如,用一国的农产品如大米去交换另一国的工业制成品如汽车,或者用一国制成品中 的纺织品和另一国的钢材进行贸易,这些产品间的国际贸易就是产业间贸易问题。这种产业 间的贸易已用传统的国际贸易理论如比较优势理论或要素禀赋理论进行了阐述和解释。但 是,欧洲经济共同体成立后,共同体内成员国之间贸易流量的大幅度增长主要是同一个产业 部门内部同种类产品的相互交换所导致的。例如,法国既向德国出口轿车,同时又从德国进

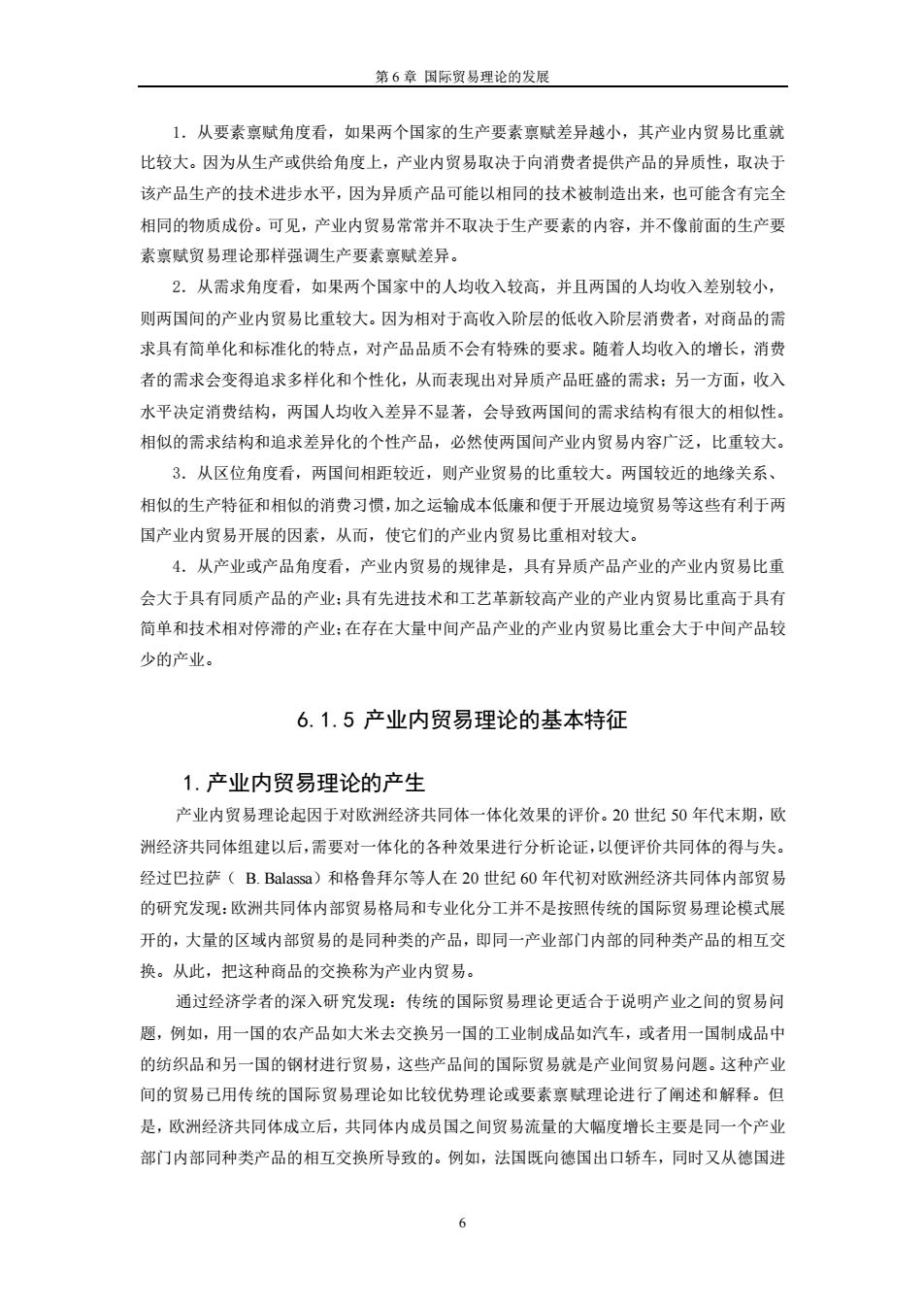

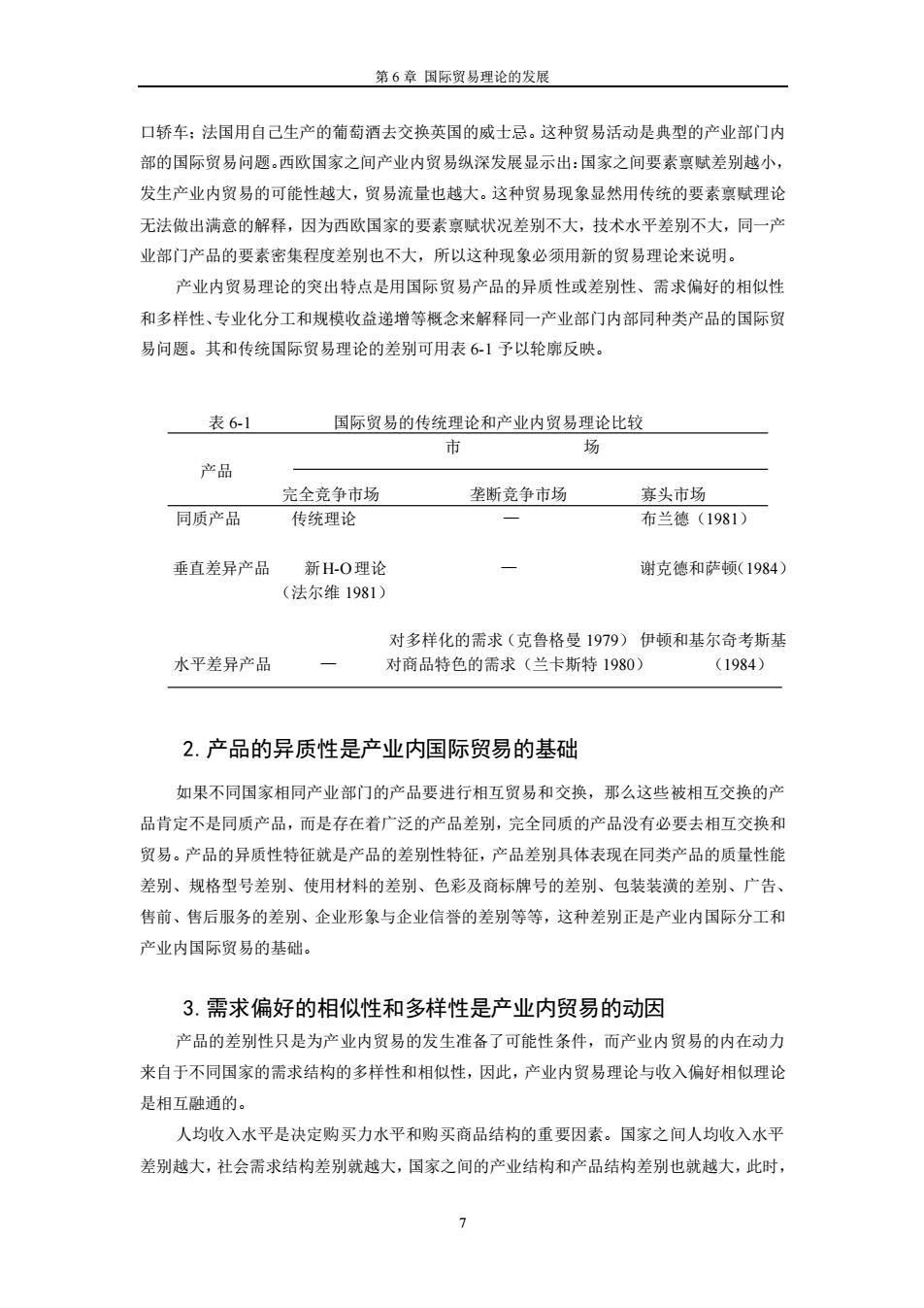

第6章因际贸易理论的发展 口轿车:法国用自己生产的葡萄酒去交换英国的威士忌。这种贸易活动是典型的产业部门内 部的国际贸易问题。西欧国家之间产业内贸易纵深发展显示出:国家之间要素禀赋差别越小 发生产业内贸易的可能性越大,贸易流量也越大。这种贸易现象显然用传统的要素禀赋理论 无法做出满意的解释,因为西欧国家的要素禀赋状况差别不大,技术水平差别不大,同一产 业部门产品的要素密集程度差别也不大,所以这种现象必须用新的贸易理论来说明。 产业内贸易理论的突出特点是用国际贸易产品的异质性或差别性、需求偏好的相似性 和多样性、专业化分工和规模收益递增等概念来解释同一产业部门内部同种类产品的国际贸 易问题。其和传统国际贸易理论的差别可用表61予以轮序反映 表6-1 国际贸易的传统理论和产业内贸易理论比较 市 场 产品 完全竞争市场 垄断竞争市场 寡头市场 同质产品 传统理论 布兰德(1981 垂直差异产品 新H-O理论 谢克德和萨顿(1984) (法尔维1981) 对多样化的需求(克鲁格曼1979)伊顿和基尔奇考斯基 水平差异产品 对商品特色的需求(兰卡斯特1980) (1984) 2.产品的异质性是产业内国际贸易的基础 如果不同国家相同产业部门的产品要进行相互贸易和交换,那么这些被相互交换的产 品肯定不是同质产品,而是存在者广泛的产品差别,完全同质的产品没有必要去相互交换和 贸易。产品的异质性特征就是产品的差别性特征,产品差别具体表现在同类产品的质量性能 差别、规格型号差别、使用材料的差别、色彩及商标牌号的差别、包装装淡的差别、广告、 售前、售后服务的差别、企业形象与企业信誉的差别等等,这种差别正是产业内国际分工和 产业内国际贸易的基础。 3.需求偏好的相似性和多样性是产业内贸易的动因 产品的差别性只是为产业内贸易的发生准备了可能性条件,而产业内贸易的内在动力 来自于不同国家的需求结构的多样性和相似性,因此,产业内贸易理论与收入偏好相似理论 是相互融通的。 人均收入水平是决定购买力水平和购买商品结构的重要因素。国家之间人均收入水平 差别越大,社会需求结构差别就越大,国家之间的产业结构和产品结构差别也就越大,此时, >

第 6 章 国际贸易理论的发展 7 口轿车;法国用自己生产的葡萄酒去交换英国的威士忌。这种贸易活动是典型的产业部门内 部的国际贸易问题。西欧国家之间产业内贸易纵深发展显示出:国家之间要素禀赋差别越小, 发生产业内贸易的可能性越大,贸易流量也越大。这种贸易现象显然用传统的要素禀赋理论 无法做出满意的解释,因为西欧国家的要素禀赋状况差别不大,技术水平差别不大,同一产 业部门产品的要素密集程度差别也不大,所以这种现象必须用新的贸易理论来说明。 产业内贸易理论的突出特点是用国际贸易产品的异质性或差别性、需求偏好的相似性 和多样性、专业化分工和规模收益递增等概念来解释同一产业部门内部同种类产品的国际贸 易问题。其和传统国际贸易理论的差别可用表 6-1 予以轮廓反映。 表 6-1 国际贸易的传统理论和产业内贸易理论比较 市 场 产品 完全竞争市场 垄断竞争市场 寡头市场 同质产品 传统理论 — 布兰德(1981) 垂直差异产品 新H-O理论 — 谢克德和萨顿(1984) (法尔维 1981) 对多样化的需求(克鲁格曼 1979) 伊顿和基尔奇考斯基 水平差异产品 — 对商品特色的需求(兰卡斯特 1980) (1984) 2.产品的异质性是产业内国际贸易的基础 如果不同国家相同产业部门的产品要进行相互贸易和交换,那么这些被相互交换的产 品肯定不是同质产品,而是存在着广泛的产品差别,完全同质的产品没有必要去相互交换和 贸易。产品的异质性特征就是产品的差别性特征,产品差别具体表现在同类产品的质量性能 差别、规格型号差别、使用材料的差别、色彩及商标牌号的差别、包装装潢的差别、广告、 售前、售后服务的差别、企业形象与企业信誉的差别等等,这种差别正是产业内国际分工和 产业内国际贸易的基础。 3.需求偏好的相似性和多样性是产业内贸易的动因 产品的差别性只是为产业内贸易的发生准备了可能性条件,而产业内贸易的内在动力 来自于不同国家的需求结构的多样性和相似性,因此,产业内贸易理论与收入偏好相似理论 是相互融通的。 人均收入水平是决定购买力水平和购买商品结构的重要因素。国家之间人均收入水平 差别越大,社会需求结构差别就越大,国家之间的产业结构和产品结构差别也就越大,此时

第6章国际贸易理论的发展 国家之间发生产业间贸易的可能性越大而发生产业内贸易的可能性越小。反之,国家之间人 均收入水平越相近,社会消费需求结构也越相似,国家之间的产业结构和产品结构也越相似 发生产业内贸易的可能性越大而发生产业间贸易的可能性越小。 需求偏好的相似性对于产业内贸易的发生仍然是必要条件而不是充分条件,充分条件 在于消费需求偏好的多样性:人均收入水平越高,消费需求结构越复杂,从而产品差别的重 要性越大,产品的细小差别都可能导致消费者的不满意而丧失市场。人均收入水平越低,消 费需求结构越简单,国民对产品差别的重视程度不高。人们只追求产品的主要使用价值而对 次要的产品差别不关心。由此可见,需求偏好的多样性既是产业内贸易的动因,也是产业内 贸易的利盏来源,这种利益主要是指不同的消费者偏好由于消费不同产品而得到了的满足 4.企业内部规模收益递增是产业内贸易的主要利益来源 产业内贸易是以产业内的国际分工为前提的,产业内的国际专业化分工越精细、越多 样化,不同国家的生产厂家就越有条件减少产品品种和规格型号,从事更加专业化的生产。 这种生产上的专业化有助于企业采用更加专业化、高效率的生产设备,从而提高生产效率, 降低成本。如果生产厂家之间分工越精细、越多样化,那么一个企业生产一个品种或者一个 规格的产品,来满足部分消费者的需要,这有助于减少生产企业之间的市场竞争程度。生产 厂家之间的国际专业化分工越细,越有利于扩大生产规模,扩大市场规模,充分实现企业生 产的内部规模经济效应。因为生产和市场的细分化虽然减少了国内消费者数量,但企业可以 面对同类型的更大规模的国际消费群体进行生产和销售,从而使从事国际生产和国际贸易的 微观企业具有经济上的合理性和可行性。这说明企业内部规模收益递增是产业内贸易的主要 经济利益来源,但是,为了充分利用企业内部规模收益递增效应,国际市场的开放和一体化 是必要的基础条件。 同时,这也为我们提出了另一个值得思考的问题,那就是以产品差别、内部规模收益 递增和需求多样性为基础的产业内贸易理论可能意味着在差别产品上进行完全国际专业化 分工的可能性,这显然是和新古典贸易理论不相符的。 企业内部规模收益递增作为产业内贸易的直接利益来源不是无条件的,它必须具备四 个前提条件:每一个产业内部存在着广泛的差别产品系列:每一个产业内部存在着不完全竞 争的国际市场条件,即差别产品的不同生产者之间存在着垄断竞争关系:每一个产品品种的 生产收益随者生产规模的扩大而递增:国际市场必须是开放的和一体化的。 6.2新赫克歇尔一俄林模型 产业内贸易现象的出现,对传统国际贸易理论提出了挑战,从而对要素禀赋理论即赫克 歇尔一俄林模型提出了桃战。但是,通过对赫克歇尔一俄林模型的假定作些调整,将产品特

第 6 章 国际贸易理论的发展 8 国家之间发生产业间贸易的可能性越大而发生产业内贸易的可能性越小。反之,国家之间人 均收入水平越相近,社会消费需求结构也越相似,国家之间的产业结构和产品结构也越相似, 发生产业内贸易的可能性越大而发生产业间贸易的可能性越小。 需求偏好的相似性对于产业内贸易的发生仍然是必要条件而不是充分条件,充分条件 在于消费需求偏好的多样性:人均收入水平越高,消费需求结构越复杂,从而产品差别的重 要性越大,产品的细小差别都可能导致消费者的不满意而丧失市场。人均收入水平越低,消 费需求结构越简单,国民对产品差别的重视程度不高。人们只追求产品的主要使用价值而对 次要的产品差别不关心。由此可见,需求偏好的多样性既是产业内贸易的动因,也是产业内 贸易的利益来源,这种利益主要是指不同的消费者偏好由于消费不同产品而得到了的满足。 4.企业内部规模收益递增是产业内贸易的主要利益来源 产业内贸易是以产业内的国际分工为前提的,产业内的国际专业化分工越精细、越多 样化,不同国家的生产厂家就越有条件减少产品品种和规格型号,从事更加专业化的生产。 这种生产上的专业化有助于企业采用更加专业化、高效率的生产设备,从而提高生产效率, 降低成本。如果生产厂家之间分工越精细、越多样化,那么一个企业生产一个品种或者一个 规格的产品,来满足部分消费者的需要,这有助于减少生产企业之间的市场竞争程度。生产 厂家之间的国际专业化分工越细,越有利于扩大生产规模,扩大市场规模,充分实现企业生 产的内部规模经济效应。因为生产和市场的细分化虽然减少了国内消费者数量,但企业可以 面对同类型的更大规模的国际消费群体进行生产和销售,从而使从事国际生产和国际贸易的 微观企业具有经济上的合理性和可行性。这说明企业内部规模收益递增是产业内贸易的主要 经济利益来源,但是,为了充分利用企业内部规模收益递增效应,国际市场的开放和一体化 是必要的基础条件。 同时,这也为我们提出了另一个值得思考的问题,那就是以产品差别、内部规模收益 递增和需求多样性为基础的产业内贸易理论可能意味着在差别产品上进行完全国际专业化 分工的可能性,这显然是和新古典贸易理论不相符的。 企业内部规模收益递增作为产业内贸易的直接利益来源不是无条件的,它必须具备四 个前提条件:每一个产业内部存在着广泛的差别产品系列;每一个产业内部存在着不完全竞 争的国际市场条件,即差别产品的不同生产者之间存在着垄断竞争关系;每一个产品品种的 生产收益随着生产规模的扩大而递增;国际市场必须是开放的和一体化的。 6.2 新赫克歇尔—俄林模型 产业内贸易现象的出现,对传统国际贸易理论提出了挑战,从而对要素禀赋理论即赫克 歇尔—俄林模型提出了挑战。但是,通过对赫克歇尔—俄林模型的假定作些调整,将产品特

第6章国际贸易理论的发展 性或差异与劳动和资本等要素的不同组合之间建立一种联系,就使赫克歇尔一俄林模型具有 了广泛的解释力,也成为了对产业内贸易的一种理论解释。为区别于前述的要素禀赋理论, 我们称之为新赫克歇尔一俄林模型(Neo-Heckscher-Ohlin Model)或新要素比例学说。 在早期的新赫克歇尔一俄林模型中,为简化问题起见,所作的分析局限在单一产业中, 后米经过发展,一些学者对两个产业部门情祝进行分析。在这两个部门中,一个是具有异质 产品的产业,另一个是同质产品的产业。这样,在完全竞争的条件下、传统贸易理论框架下, 同时揭示了产业间的贸易和产业内的贸易。新赫克歇尔一俄林模型对产业内贸易的解释是在 对传统理论最小偏离下进行的。 由法尔维(Falvey)等人建立的新赫克歇尔一俄林模型的仍然可称为2X2X2形式的模 型,即两个国家、两种要素和两种产品的情况。该模型的基本假定是: 1.市场是完全竞争的: 2.两种生产要素一一劳动和资本在两个国家中是同质的,并且假定劳动可以在两个产业 间自由流动,但资本是一种特定化的要素: 3两个国家都存在两个产业,其中一个是生产无差异产品的农业产业,提供小麦产品: 另外一个是生产差异产品的制成品产业,提供布产品。假定布产品的差异性体现在布的质量 上,即布这种产品是垂直差异产品。进一步假定布的质量是在不存在规模经济的条件下生产 出来的连续的不同质量。这种连续不同的质量用P表示,质量越高,对应的ρ值就越大。 4.在生产不同质量的布产品中,生产质量越高的产品相应所需要的每单位劳动的资本数 量也越高,由此可知,p的含义表示了生产质量为p的单位布产品需要一个单位的劳动和p 单位的资本。 5.对不同质量商品的需求取决于商品的价格和消费者的收入。假定每个消费者在每个时 期都购买一定数量的不同质量的布产品,并且消费者在收入水平较低时,虽然很喜欢高质量 产品,但在受到收入约束的条件下,仍将大部分收入用于购买低质量产品,而在收入水平较 高时,消费者会消费较多的高质量产品,消费较少的低质量产品。 在完全竞争的条件下,对于任何质量的布产品来讲,价格等于单位产品的生产成本,即 有如下等式关系: Pi(p)=Ci(p)=W1+pR P:(p)=C:(p)=W:+PRz 在上面的两式中,字母下表的1、2表示两个不同的国家,W表示劳动力的工资报酬, R表示特定资本的报酬。 为使该模型具有广泛的代表性,我们假定W>W2并且同时有R<R2。通过此假定可以 推导出R/W<R/W,根据相对要素密集度的价格定义,意味若相对于国家2,国家1是 资本相对丰裕的国家:相对于国家1,国家2则是劳动相对丰裕的国家。依照赫克歌尔一俄 林定理,国家1为降低生产成本,必然大量生产较少使用劳动而更多使用资本的高质量布产

第 6 章 国际贸易理论的发展 9 性或差异与劳动和资本等要素的不同组合之间建立一种联系,就使赫克歇尔—俄林模型具有 了广泛的解释力,也成为了对产业内贸易的一种理论解释。为区别于前述的要素禀赋理论, 我们称之为新赫克歇尔—俄林模型(Neo-Heckscher –Ohlin Model)或新要素比例学说。 在早期的新赫克歇尔—俄林模型中,为简化问题起见,所作的分析局限在单一产业中, 后来经过发展,一些学者对两个产业部门情况进行分析。在这两个部门中,一个是具有异质 产品的产业,另一个是同质产品的产业。这样,在完全竞争的条件下、传统贸易理论框架下, 同时揭示了产业间的贸易和产业内的贸易。新赫克歇尔—俄林模型对产业内贸易的解释是在 对传统理论最小偏离下进行的。 由法尔维(Falvey)等人建立的新赫克歇尔—俄林模型的仍然可称为 2×2×2 形式的模 型,即两个国家、两种要素和两种产品的情况。该模型的基本假定是: 1.市场是完全竞争的; 2.两种生产要素——劳动和资本在两个国家中是同质的,并且假定劳动可以在两个产业 间自由流动,但资本是一种特定化的要素; 3.两个国家都存在两个产业,其中一个是生产无差异产品的农业产业,提供小麦产品; 另外一个是生产差异产品的制成品产业,提供布产品。假定布产品的差异性体现在布的质量 上,即布这种产品是垂直差异产品。进一步假定布的质量是在不存在规模经济的条件下生产 出来的连续的不同质量。这种连续不同的质量用 表示,质量越高,对应的 值就越大。 4.在生产不同质量的布产品中,生产质量越高的产品相应所需要的每单位劳动的资本数 量也越高。由此可知, 的含义表示了生产质量为 的单位布产品需要一个单位的劳动和 单位的资本。 5.对不同质量商品的需求取决于商品的价格和消费者的收入。假定每个消费者在每个时 期都购买一定数量的不同质量的布产品,并且消费者在收入水平较低时,虽然很喜欢高质量 产品,但在受到收入约束的条件下,仍将大部分收入用于购买低质量产品,而在收入水平较 高时,消费者会消费较多的高质量产品,消费较少的低质量产品。 在完全竞争的条件下,对于任何质量的布产品来讲,价格等于单位产品的生产成本,即 有如下等式关系: P1( )=C1( )=W1+ R1 P2( )=C2( )=W2+ R2 在上面的两式中,字母下表的 1、2 表示两个不同的国家,W 表示劳动力的工资报酬, R 表示特定资本的报酬。 为使该模型具有广泛的代表性,我们假定 W1>W2 并且同时有 R1<R2。通过此假定可以 推导出 R1/ W1< R2/ W2,根据相对要素密集度的价格定义,意味着相对于国家 2,国家 1 是 资本相对丰裕的国家;相对于国家 1,国家 2 则是劳动相对丰裕的国家。依照赫克歇尔—俄 林定理,国家 1 为降低生产成本,必然大量生产较少使用劳动而更多使用资本的高质量布产

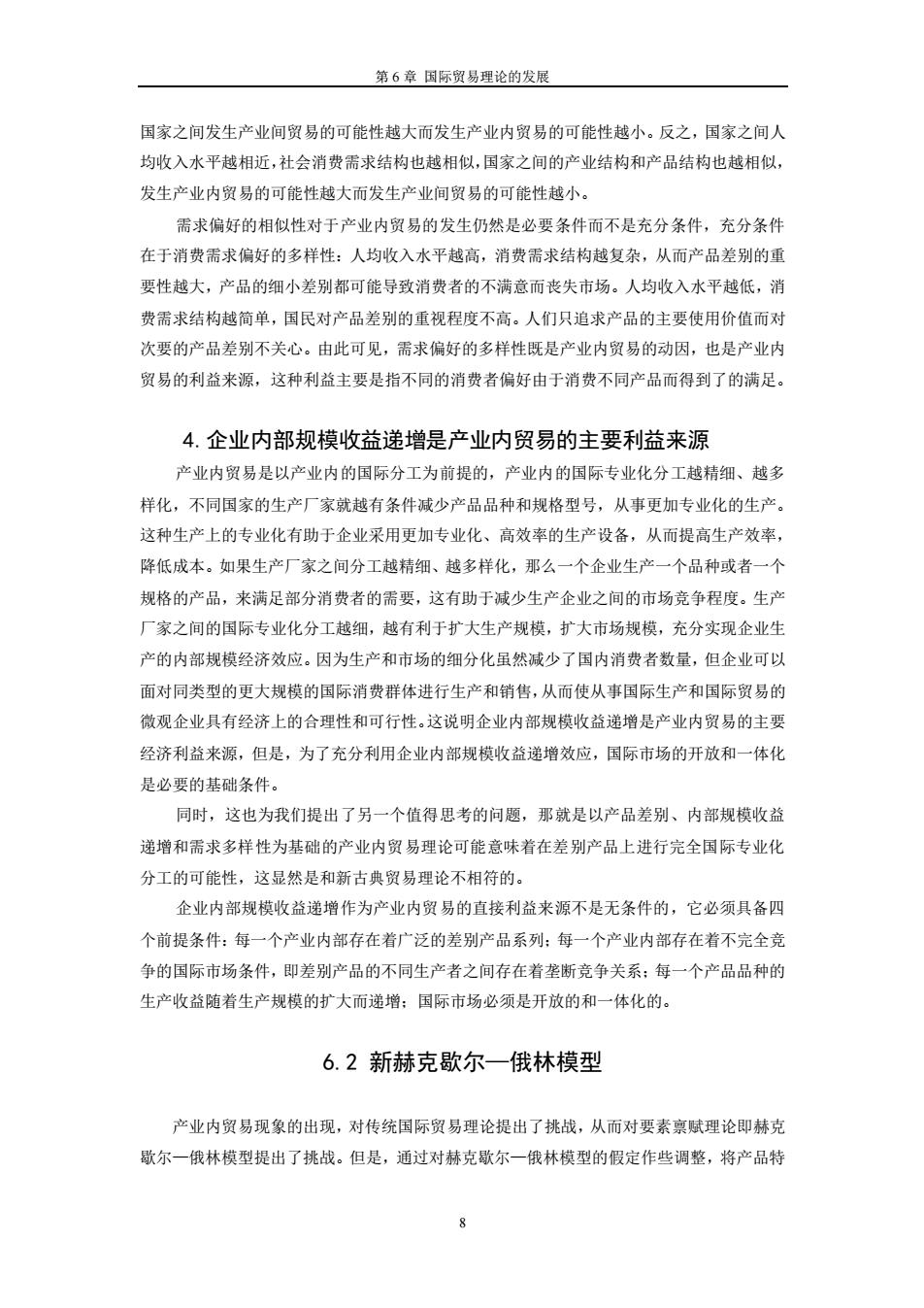

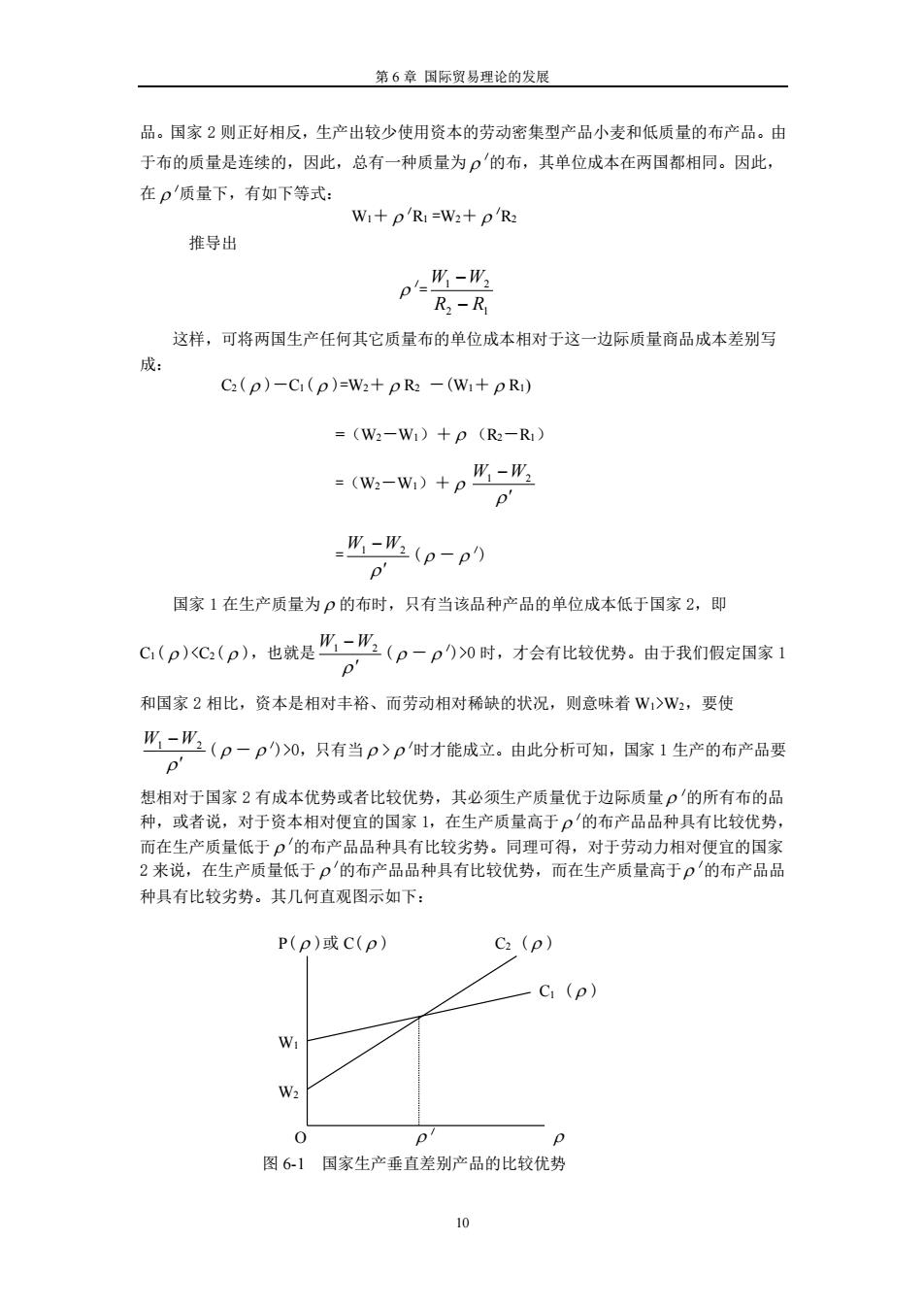

第6章国际贸易理论的发展 品。国家2则正好相反,生产出较少使用资本的劳动密集型产品小麦和低质量的布产品。由 于布的质量是连续的,因此,总有一种质量为P的布,其单位成本在两国都相同。因此, 在p质量下,有如下等式: Wi+p'Ri=W:+p'Rz 推导出 p5化-g R2-R 这样,可将两国生产任何其它质量布的单位成本相对于这一边际质量商品成本差别写 成: C2(p)-Ci(p)=W:+pR:-(Wi+pRi) =(W2-W:)+D(R2一R:) =,-w)+p形- W-形(p-p 国家1在生产质量为P的布时,只有当该品种产品的单位成本低于国家2,即 C(p)XC:(p,也就是严-业(p一p0时,才会有比较优势.由于我们假定国家1 和国家2相比,资本是相对丰裕、而劳动相对稀缺的状况,则意味着W>W2,要使 -(p一p0,只有当P>p时才能成立。由此分析可知,家1生产的布产品要 想相对于国家2有成本优势或者比较优势,其必须生产质量优于边际质量p的所有布的品 种,或者说,对于资本相对便宜的国家1,在生产质量高于ρ的布产品品种具有比较优势, 2来说,在生产质量低于D的布 品品种具有比较优势, 品品 种具有比较劣势。其几何直观图示如下: P(p)或C(p) C2(p) C (p) 图6-1国家生产垂直差别产品的比较优势

第 6 章 国际贸易理论的发展 10 品。国家 2 则正好相反,生产出较少使用资本的劳动密集型产品小麦和低质量的布产品。由 于布的质量是连续的,因此,总有一种质量为 /的布,其单位成本在两国都相同。因此, 在 /质量下,有如下等式: W1+ /R1 =W2+ /R2 推导出 / = 2 1 1 2 R R W W − − 这样,可将两国生产任何其它质量布的单位成本相对于这一边际质量商品成本差别写 成: C2( )-C1( )=W2+ R2 -(W1+ R1) =(W2-W1)+ (R2-R1) =(W2-W1)+ W1 −W2 = W1 −W2 ( - / ) 国家 1 在生产质量为 的布时,只有当该品种产品的单位成本低于国家 2,即 C1( )<C2( ),也就是 W1 −W2 ( - / )>0 时,才会有比较优势。由于我们假定国家 1 和国家 2 相比,资本是相对丰裕、而劳动相对稀缺的状况,则意味着 W1>W2,要使 W1 −W2 ( - / )>0,只有当 > /时才能成立。由此分析可知,国家 1 生产的布产品要 想相对于国家 2 有成本优势或者比较优势,其必须生产质量优于边际质量 /的所有布的品 种,或者说,对于资本相对便宜的国家 1,在生产质量高于 /的布产品品种具有比较优势, 而在生产质量低于 /的布产品品种具有比较劣势。同理可得,对于劳动力相对便宜的国家 2 来说,在生产质量低于 /的布产品品种具有比较优势,而在生产质量高于 /的布产品品 种具有比较劣势。其几何直观图示如下: P( )或 C( ) C2 ( ) C1 ( ) W1 W2 O / 图 6-1 国家生产垂直差别产品的比较优势