1.气血津液辨证的概念及意义。 2.气血辨证:气虚类证,气滞类证,血虚类证,血瘀证,血热证,血寒证。 3.津液辨证:津液亏虚证,痰证,饮证,水停证。 【教学方法】 课堂授课(多媒体课件和黑板板书相结合的方式)为主,辅以案例分析,结合思维导图,设计小组 讨论等。 第七章脏腑辨证 【目的要求】 学会脏腑辨证的基本方法。 明晰各脏腑证候的病变范围、常见症状、病机特点。 深入理解并运用各脏腑常见证的概念、临床表现及相关证的鉴 别。【教学内容】 脏腑辨证的概念、适用范围和意义,脏腑辨证的基本方法。 心病各证的概念、临床表现、证候分析。 肺病各证的概念、临床表现、证候分析。 脾病各证的概念、临床表现、证候分析。 肝病各证的概念、临床表现、证候分析。 肾病各证的概念、临床表现、证候分析。 【教学方式】 课堂授课(多媒体课件和黑板板书相结合的方式)为主,辅以案例分析,结合思维导图,设计小组 讨论等。 第八章外感病辨证 【目的要求】 充分理解六经辨证、卫气营血辨证、三焦辨证的概 念。【教学内容】 六经辨证、卫气营血辨证、三焦辨证的概念: 【教学方式】自学为主。 -34- 四、课时分配

1.气血津液辨证的概念及意义。 2.气血辨证 :气虚类证,气滞类证,血虚类证,血瘀证,血热证,血寒证。 3.津液辨证 :津液亏虚证,痰证,饮证,水停证。 【教学方法】 课堂授课(多媒体课件和黑板板书相结合的方式)为主,辅以案例分析,结合思维导图,设计小组 讨论等。 第七章 脏腑辨证 【目的要求】 学会脏腑辨证的基本方法。 明晰各脏腑证候的病变范围、常见症状、病机特点。 深入理解并运用各脏腑常见证的概念、临床表现及相关证的鉴 别。【教学内容】 脏腑辨证的概念、适用范围和意义,脏腑辨证的基本方法。 心病各证的概念、临床表现、证候分析。 肺病各证的概念、临床表现、证候分析。 脾病各证的概念、临床表现、证候分析。 肝病各证的概念、临床表现、证候分析。 肾病各证的概念、临床表现、证候分析。 【教学方式】 课堂授课(多媒体课件和黑板板书相结合的方式)为主,辅以案例分析,结合思维导图,设计小组 讨论等。 第八章 外感病辨证 【目的要求】 充分理解六经辨证、卫气营血辨证、三焦辨证的概 念。【教学内容】 六经辨证、卫气营血辨证、三焦辨证的概念; 【教学方式】自学为主。 - 34 - 四、课时分配

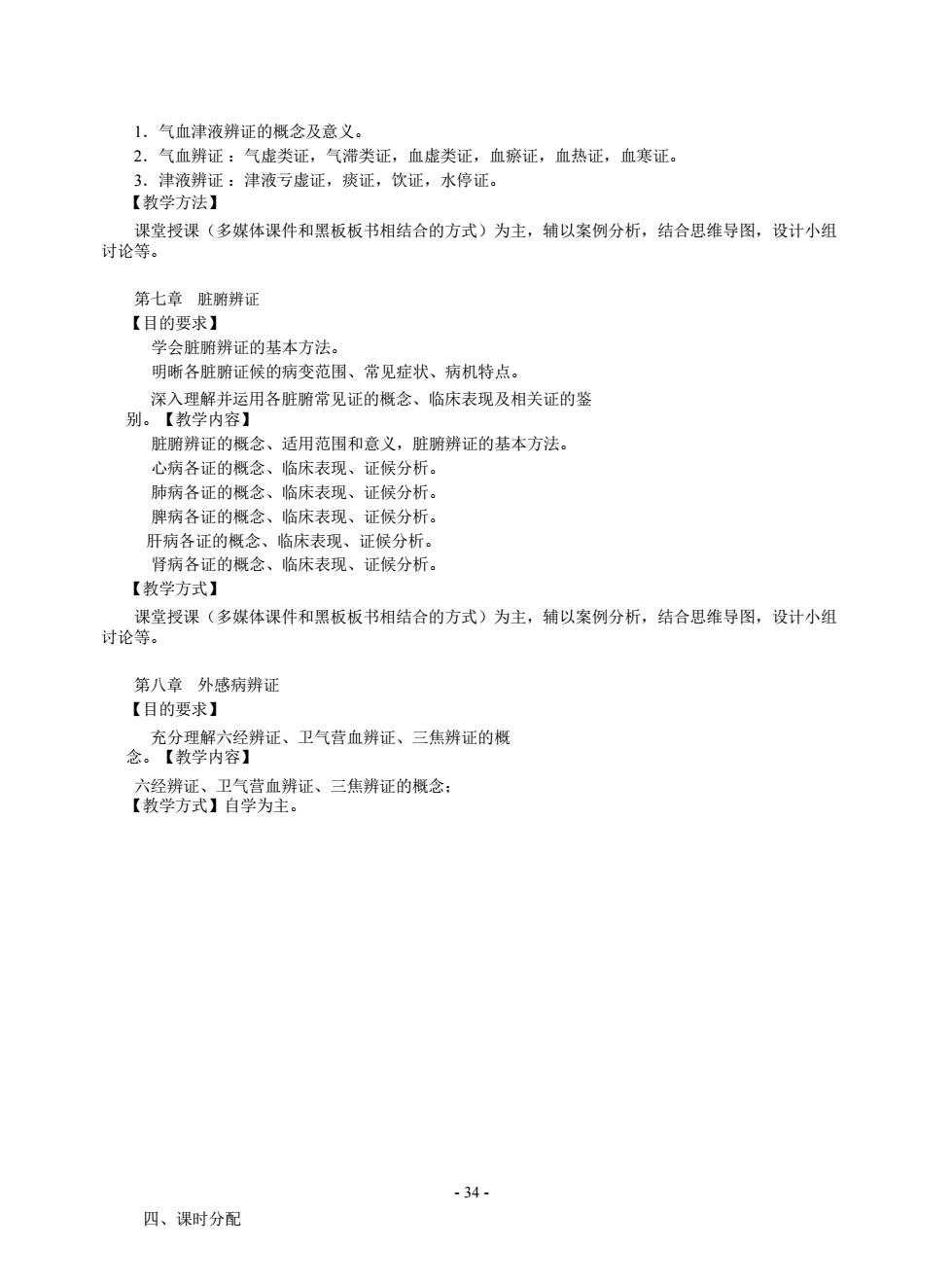

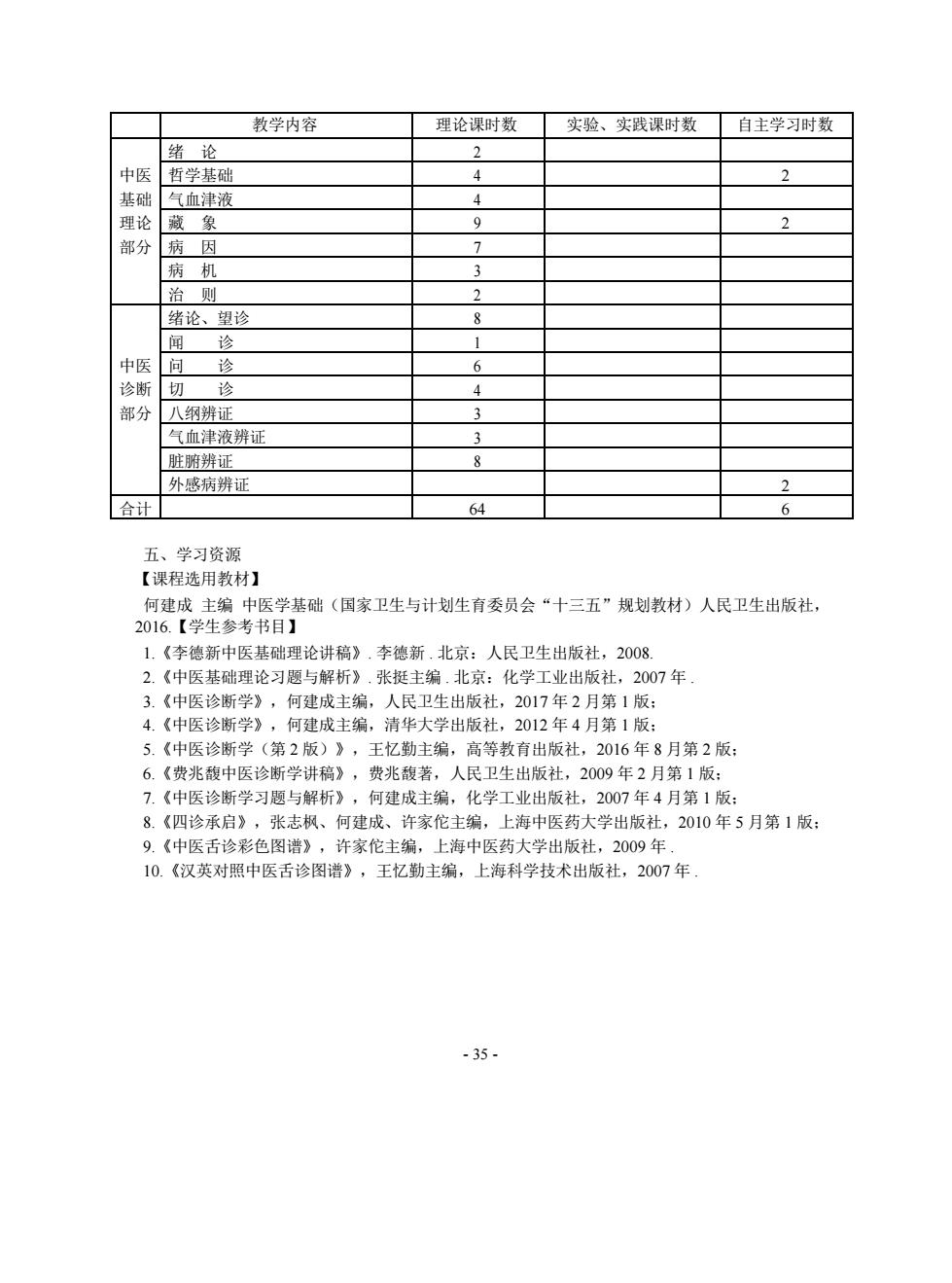

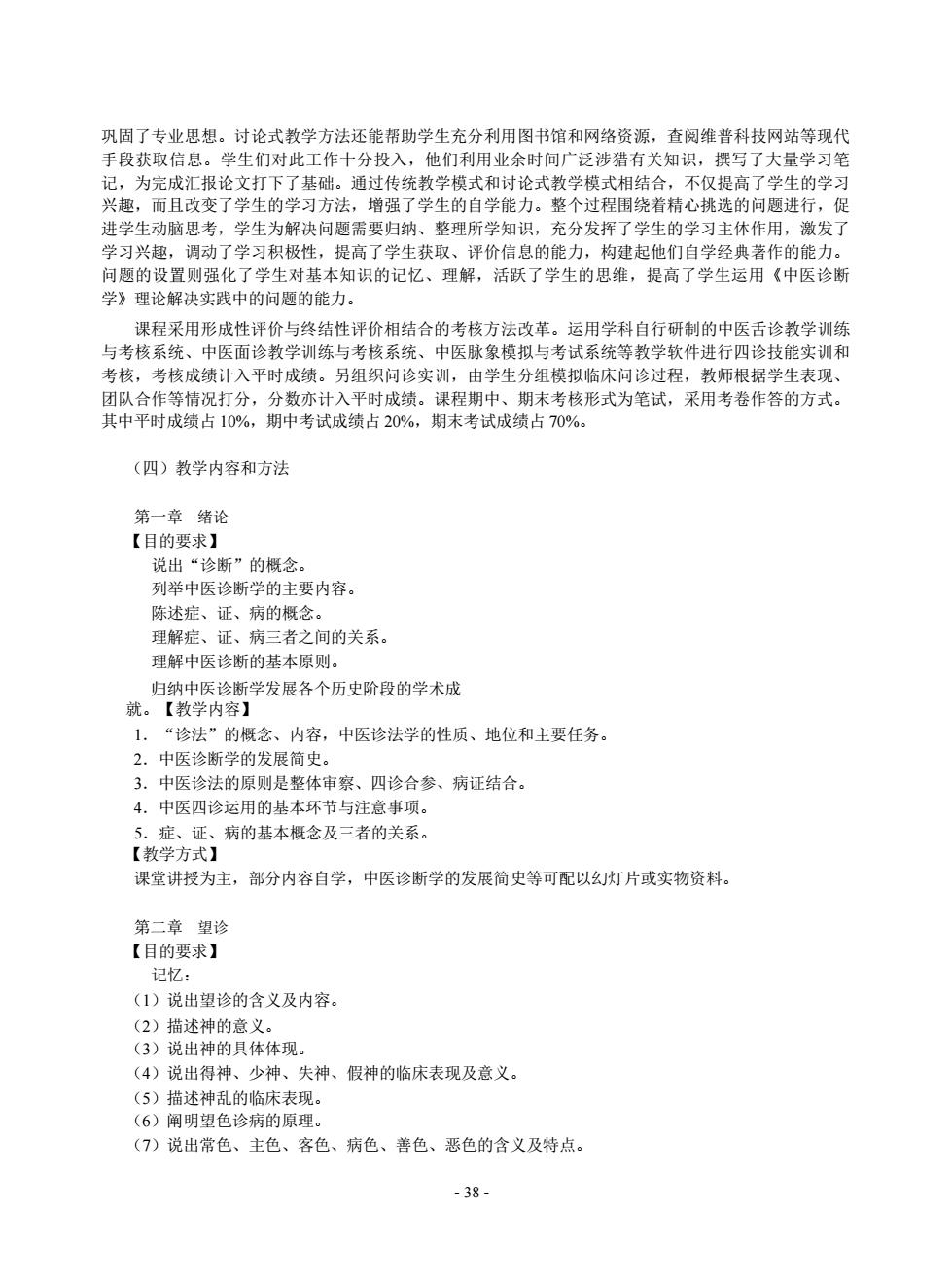

教学内容 理论课时数 实验、实践课时数 自主学习时数 绪论 中医 哲学基础 4 2 基础 气血津液 4 理论 藏象 9 2 部分 病因 7 病机 3 治则 绪论、望诊 8 闻诊 1 中医问 诊 6 诊断 切 诊 4 部分 八纲辨证 3 气血津液辨证 3 脏腑辨证 8 外感病辨证 2 合计 64 6 五、学习资源 【课程选用教材】 何建成主编中医学基础(国家卫生与计划生育委员会“十三五”规划教材)人民卫生出版社, 2016.【学生参考书目】 1.《李德新中医基础理论讲稿》.李德新.北京:人民卫生出版社,2008. 2.《中医基础理论习题与解析》.张挺主编.北京:化学工业出版社,2007年. 3.《中医诊断学》,何建成主编,人民卫生出版社,2017年2月第1版: 4.《中医诊断学》,何建成主编,清华大学出版社,2012年4月第1版: 5.《中医诊断学(第2版)》,王忆勤主编,高等教育出版社,2016年8月第2版: 6.《费兆馥中医诊断学讲稿》,费兆馥著,人民卫生出版社,2009年2月第1版: 7.《中医诊断学习题与解析》,何建成主编,化学工业出版社,2007年4月第1版: 8.《四诊承启》,张志枫、何建成、许家佗主编,上海中医药大学出版社,2010年5月第1版: 9.《中医舌诊彩色图谱》,许家佗主编,上海中医药大学出版社,2009年. 10.《汉英对照中医舌诊图谱》,王忆勤主编,上海科学技术出版社,2007年 -35-

教学内容 理论课时数 实验、实践课时数 自主学习时数 绪 论 2 中医 哲学基础 4 2 基础 气血津液 4 理论 藏 象 9 2 部分 病 因 7 病 机 3 治 则 2 绪论、望诊 8 闻 诊 1 中医 问 诊 6 诊断 切 诊 4 部分 八纲辨证 3 气血津液辨证 3 脏腑辨证 8 外感病辨证 2 合计 64 6 五、学习资源 【课程选用教材】 何建成 主编 中医学基础(国家卫生与计划生育委员会“十三五”规划教材)人民卫生出版社, 2016.【学生参考书目】 1.《李德新中医基础理论讲稿》. 李德新 . 北京:人民卫生出版社,2008. 2.《中医基础理论习题与解析》. 张挺主编 . 北京:化学工业出版社,2007 年 . 3.《中医诊断学》,何建成主编,人民卫生出版社,2017 年 2 月第 1 版; 4.《中医诊断学》,何建成主编,清华大学出版社,2012 年 4 月第 1 版; 5.《中医诊断学(第 2 版)》,王忆勤主编,高等教育出版社,2016 年 8 月第 2 版; 6.《费兆馥中医诊断学讲稿》,费兆馥著,人民卫生出版社,2009 年 2 月第 1 版; 7.《中医诊断学习题与解析》,何建成主编,化学工业出版社,2007 年 4 月第 1 版; 8.《四诊承启》,张志枫、何建成、许家佗主编,上海中医药大学出版社,2010 年 5 月第 1 版; 9.《中医舌诊彩色图谱》,许家佗主编,上海中医药大学出版社,2009 年 . 10.《汉英对照中医舌诊图谱》,王忆勤主编,上海科学技术出版社,2007 年 . - 35 -

《中医诊断学》教学大纲 一、课程一般信息 课程编号:01.031.0.3 课程名称:中医诊断学 开课学院:基础医学院 课程类型:专业基础课 学分:7.0 学时:98 前期课程:中医基础理论 授课对象:针灸推拿学:中西医临床医学:中医学 二、课程基本要求(或课程简介) 中医诊断学是根据中医学的基本理论,研究诊察病情、判断疾病、辨别证候的基础理论、基本知识 和基本技能的一门学科。它是中医学各专业的基础课,是基础理论与临床各科之间的桥梁,是中医学专 业课程体系中的主干课程。主要包括诊法、辨证、诊断综合运用和病案书写等内容。诊法部分包括望、 闻、问、切四诊,辨证部分包括八纲辨证、病性辨证、脏脏辨证等。以四诊客观化、辨证规范化为教学 内容改革重点,引进现代实验研究及临床研究成果,使学生掌握问、望、闻、切四诊的基本技能和知 识,八纲、病性、脏腑等辨证的基本思路和基本方法,提高学生临床诊察疾病、辨别证候的能力,并为 进一步学习与研究临床各科的辨证论治奠定基础。 本课程以新世纪医学发展和社会健康需求对中医药人才培养的要求为依据,以全面落实素质教育为 目标,结合本学科特点,运用现代信息技术,注重临床实践,强化应用意识,把培养学生的创新精神和 实践能力作为出发点:通过传统课堂讲授、案例式教学、四诊技能训练等手段,全面培养和训练学生的 四诊技能和辨证论治的思维能力。同时注意培养学生对中医事业的热情,巩固专业思想。 Diagnostics of TCM is a subject of basic theory,knowledge and skill in diagnosing disease and differentiating syndromes based on the theoretical system of traditional Chinese medicine.It is a primary and major course of the curriculum of the Chinese medicine majors and often considered as a link between the essential TCM theory and clinical subspecialties.Diagnostics of TCM includes diagnostic methods and differentiation of syndromes.Diagnostic methods consist of inspection,auscultation and olfaction,inquiry and palpation.Syndrome differentiation consist of syndrome differentiation with eight principles,syndrome differentiation of the disease nature,syndrome differentiation of viscera and so on.This course aims to enable students to understand the main diagnostic methods in Chinese Medicine as well as the elementary theory and basic methods of syndrome differentiation in Chinese Medicine 三、教学大纲内容 (一)课程总体目标 通过本课程学习,要求学生能描述中医诊断学产生发展的各个历史阶段的学术成就:能理解中医诊断的原 理和原则:能掌握望、闻、问、切四诊的基本知识,并能熟练运用望、闻、问、切四诊技能准确全面收集临床 病情资料,并重视医患和谐关系的构建:能掌握临床常用辨证方法的基本内容,并能运用常用辨证思维方法, 准确分析临床实践中的相关问题,使学生能体会到中医辨证论治在临床实践中的重要价值,牢固树立运用中医 药理论和临床知识处理临床问题的专业思想,积极、认真学习相关理论知识: -36-

《中医诊断学》教学大纲 一、课程一般信息 课程编号:01.031.0.3 课程名称:中医诊断学 开课学院:基础医学院 课程类型:专业基础课 学分:7.0 学时:98 前期课程:中医基础理论 授课对象:针灸推拿学;中西医临床医学;中医学 二、课程基本要求(或课程简介) 中医诊断学是根据中医学的基本理论,研究诊察病情、判断疾病、辨别证候的基础理论、基本知识 和基本技能的一门学科。它是中医学各专业的基础课,是基础理论与临床各科之间的桥梁,是中医学专 业课程体系中的主干课程。主要包括诊法、辨证、诊断综合运用和病案书写等内容。诊法部分包括望、 闻、问、切四诊,辨证部分包括八纲辨证、病性辨证、脏脏辨证等。以四诊客观化、辨证规范化为教学 内容改革重点,引进现代实验研究及临床研究成果,使学生掌握问、望、闻、切四诊的基本技能和知 识,八纲、病性、脏腑等辨证的基本思路和基本方法,提高学生临床诊察疾病、辨别证候的能力,并为 进一步学习与研究临床各科的辨证论治奠定基础。 本课程以新世纪医学发展和社会健康需求对中医药人才培养的要求为依据,以全面落实素质教育为 目标,结合本学科特点,运用现代信息技术,注重临床实践,强化应用意识,把培养学生的创新精神和 实践能力作为出发点;通过传统课堂讲授、案例式教学、四诊技能训练等手段,全面培养和训练学生的 四诊技能和辨证论治的思维能力。同时注意培养学生对中医事业的热情,巩固专业思想。 Diagnostics of TCM is a subject of basic theory, knowledge and skill in diagnosing disease and differentiating syndromes based on the theoretical system of traditional Chinese medicine. It is a primary and major course of the curriculum of the Chinese medicine majors and often considered as a link between the essential TCM theory and clinical subspecialties. Diagnostics of TCM includes diagnostic methods and differentiation of syndromes. Diagnostic methods consist of inspection, auscultation and olfaction, inquiry and palpation. Syndrome differentiation consist of syndrome differentiation with eight principles, syndrome differentiation of the disease nature , syndrome differentiation of viscera and so on. This course aims to enable students to understand the main diagnostic methods in Chinese Medicine as well as the elementary theory and basic methods of syndrome differentiation in Chinese Medicine. 三、教学大纲内容 (一)课程总体目标 通过本课程学习,要求学生能描述中医诊断学产生发展的各个历史阶段的学术成就;能理解中医诊断的原 理和原则;能掌握望、闻、问、切四诊的基本知识,并能熟练运用望、闻、问、切四诊技能准确全面收集临床 病情资料,并重视医患和谐关系的构建;能掌握临床常用辨证方法的基本内容,并能运用常用辨证思维方法, 准确分析临床实践中的相关问题,使学生能体会到中医辨证论治在临床实践中的重要价值,牢固树立运用中医 药理论和临床知识处理临床问题的专业思想,积极、认真学习相关理论知识; - 36 -

能熟练掌握病案书写的内容、格式和要求,能独立完成门(急)诊病历、住院病历的书写。 通过本课程学习,使学生能形成较强的自主学习意识与能力,具有发现问题、分析和解决问题的能力: 通过情景教学、技能实训,体验医生角色与功能,形成关心体贴病人的态度,愿意格守医生职业道德规范。 (二)教学策略设计 本次授课对象为中医学本科专业一年级学生,己经有了《中医基础理论》、《中药学》等相关专业 课程学习的基础。通过前置课程的学习,对本课程学习时涉及的中医基础理论的相关知识已有了初步了 解,为顺利完成本节课的教学任务打下了基础。但目前学生还多数处于记忆性的知识储存阶段,缺乏系 统连贯的认识和实践经验中的升华,所以教学中应予以回顾性,概括性的分析,使新旧知识很好的衔接 起来。学生专业兴趣浓厚,求知欲较强,但临床思辨能力等有待培养。一方面在诊法教学中通过图片、 音频、视频等多种形式将知识点呈现出来,引发学生的兴趣,另一方面,通过案例教学、情景教学、实 训教学,创造条件和机会,让学生体验、投入,培养学生的临床辨证思维,发挥学生的学习主动性。 本课程旨在提高中医学本科生的中医基础理论的素养,为培养具有扎实理论和基本技能的中医药学 接班人做出贡献。教学改革设计总体思路:(1)既要学生充分掌握诊法和辨证的基本理论和方法,又 要注意培养学生的思维能力及诊法和辨证的综合运用,初步训练诊法、辨证和病案书写的基本能力,从 而为学习中药、方剂、针灸及中医临床各科打下有关的基础。(2)在理论教学的同时,充分发挥本学 科的优势和特色(如舌脉诊研究、证候研究等),注重培养学生的科研能力,努力培养高层次、教学研 究型的中医药高级人才。 本课程以课堂讲授与案例式、讨论式、情景教学式学习及技能实训等相结合的教学方式:利用PPT 为主、板书为辅的教学手段:理论讲授、技能实训、习题练习相结合的方法,加深学生对重点内容和难 点内容的理解和掌握。在整个教学活动中教师和学生共同学习和探究,互相提升教与学的能力。 诊法教学中通过大量图片、音频、视频等多种形式将知识点呈现出来,引发学生的兴趣。同时结合 学科自行研制的中医舌诊教学训练与考核系统、中医面诊教学训练与考核系统、中医脉象模拟与考试系 统等教学软件进行四诊技能实训和考核。辨证教学中通过案例教学、情景教学、实训教学等方法,使学 生早实践,培养学生的临床辨证思维,发挥学生的学习主动性。本课程的部分章节,在传统的以教师讲 授为主的教学模式的基础之上,开展了讨论课为主的教学方式。 课程开展主要以临床症状、体征和病案的形式,模拟临床诊断过程,给出中医辨证论治思路,再层 层深入分析。同时设置涉及该病证诊断的相关理论问题,内容包括古代文献、病因、病机、辨证要点等 各方面,供学生讨论。将传统教材中的理论知识融入具体病证,使理论与实践相结合,更好地适应临床 课程的教学。 讨论课的具体开展过程举例如下:①用1学时简单讲解课文中重点难点,一般重复内容少讲或不讲,充 分考虑课程进度及学生的接受能力,由浅入深,循序渐进。②用1学时组织制订学习规范:A.分组并设立小 组负责人,由小组负责人进行任务分工和研究进程计划,包括小组成员间的交流时间和方法(直接、间接): B.为各小组制定指导教师:C.提出学习中需要解决的问题。请各小组学生利用课余时间针对所选问题分头收 集资料,设计解决问题方案,充分发挥学生的独立思考及创造性思维的能力。③用3学时分小组讨论问题,由 学生运用收集到的资料,归纳、分析,提出论据,各抒己见。指导教师参与其间,与学生共同探讨,指导解决 问题的方法。通过学习讨论,最终形成问题的解决方案。④用3学时的时间由各个小组选派一名代表将本小组 的观点和解决问题的方案进行全班交流(每组15mi)。教师要对整个学习过程和学习结果进行总结、评价, 表扬学习者取得的成绩,鼓励学习者,使学生体会到成功的快乐,增强自我成就感。⑤最后,学生要对自己的 学习过程和学习结果作一个自我评价,反思在知识、技能方面、小组协作关系方面和认知策略方面有何收获并 填写反馈意见调查表。教师评议组对各小组的表现(原始资料25%,小组讨论情况20%,电子幻灯质量 20%,交流发言水平30%,互助协作能力5%)进行综合评定。讨论课式的教学使学生围绕某一问题进行学 习,需要学生大量的有目的地涉猎有关资料,在充分掌握书本知识的同时,又紧随中医诊断的最新研究动态, 开阔学生视野,调动了学生学习的积极性, -37-

能熟练掌握病案书写的内容、格式和要求,能独立完成门(急)诊病历、住院病历的书写。 通过本课程学习,使学生能形成较强的自主学习意识与能力,具有发现问题、分析和解决问题的能力; 通过情景教学、技能实训,体验医生角色与功能,形成关心体贴病人的态度,愿意恪守医生职业道德规范。 (二)教学策略设计 本次授课对象为中医学本科专业一年级学生,已经有了《中医基础理论》、《中药学》等相关专业 课程学习的基础。通过前置课程的学习,对本课程学习时涉及的中医基础理论的相关知识已有了初步了 解,为顺利完成本节课的教学任务打下了基础。但目前学生还多数处于记忆性的知识储存阶段,缺乏系 统连贯的认识和实践经验中的升华,所以教学中应予以回顾性,概括性的分析,使新旧知识很好的衔接 起来。学生专业兴趣浓厚,求知欲较强,但临床思辨能力等有待培养。一方面在诊法教学中通过图片、 音频、视频等多种形式将知识点呈现出来,引发学生的兴趣,另一方面,通过案例教学、情景教学、实 训教学,创造条件和机会,让学生体验、投入,培养学生的临床辨证思维,发挥学生的学习主动性。 本课程旨在提高中医学本科生的中医基础理论的素养,为培养具有扎实理论和基本技能的中医药学 接班人做出贡献。教学改革设计总体思路:(1)既要学生充分掌握诊法和辨证的基本理论和方法,又 要注意培养学生的思维能力及诊法和辨证的综合运用,初步训练诊法、辨证和病案书写的基本能力,从 而为学习中药、方剂、针灸及中医临床各科打下有关的基础。(2)在理论教学的同时,充分发挥本学 科的优势和特色(如舌脉诊研究、证候研究等),注重培养学生的科研能力,努力培养高层次、教学研 究型的中医药高级人才。 本课程以课堂讲授与案例式、讨论式、情景教学式学习及技能实训等相结合的教学方式;利用 PPT 为主、板书为辅的教学手段;理论讲授、技能实训、习题练习相结合的方法,加深学生对重点内容和难 点内容的理解和掌握。在整个教学活动中教师和学生共同学习和探究,互相提升教与学的能力。 诊法教学中通过大量图片、音频、视频等多种形式将知识点呈现出来,引发学生的兴趣。同时结合 学科自行研制的中医舌诊教学训练与考核系统、中医面诊教学训练与考核系统、中医脉象模拟与考试系 统等教学软件进行四诊技能实训和考核。辨证教学中通过案例教学、情景教学、实训教学等方法,使学 生早实践,培养学生的临床辨证思维,发挥学生的学习主动性。本课程的部分章节,在传统的以教师讲 授为主的教学模式的基础之上,开展了讨论课为主的教学方式。 课程开展主要以临床症状、体征和病案的形式,模拟临床诊断过程,给出中医辨证论治思路,再层 层深入分析。同时设置涉及该病证诊断的相关理论问题,内容包括古代文献、病因、病机、辨证要点等 各方面,供学生讨论。将传统教材中的理论知识融入具体病证,使理论与实践相结合,更好地适应临床 课程的教学。 讨论课的具体开展过程举例如下:①用 1 学时简单讲解课文中重点难点,一般重复内容少讲或不讲,充 分考虑课程进度及学生的接受能力,由浅入深,循序渐进。②用 1 学时组织制订学习规范:A. 分组并设立小 组负责人,由小组负责人进行任务分工和研究进程计划,包括小组成员间的交流时间和方法(直接、间接); B. 为各小组制定指导教师;C. 提出学习中需要解决的问题。请各小组学生利用课余时间针对所选问题分头收 集资料,设计解决问题方案,充分发挥学生的独立思考及创造性思维的能力。③用 3 学时分小组讨论问题,由 学生运用收集到的资料,归纳、分析,提出论据,各抒己见。指导教师参与其间,与学生共同探讨,指导解决 问题的方法。通过学习讨论,最终形成问题的解决方案。④用 3 学时的时间由各个小组选派一名代表将本小组 的观点和解决问题的方案进行全班交流(每组 15min)。教师要对整个学习过程和学习结果进行总结、评价, 表扬学习者取得的成绩,鼓励学习者,使学生体会到成功的快乐,增强自我成就感。⑤最后,学生要对自己的 学习过程和学习结果作一个自我评价,反思在知识、技能方面、小组协作关系方面和认知策略方面有何收获并 填写反馈意见调查表。教师评议组对各小组的表现(原始资料 25%,小组讨论情况 20%,电子幻灯质量 20%,交流发言水平 30%,互助协作能力 5%)进行综合评定。讨论课式的教学使学生围绕某一问题进行学 习,需要学生大量的有目的地涉猎有关资料,在充分掌握书本知识的同时,又紧随中医诊断的最新研究动态, 开阔学生视野,调动了学生学习的积极性, - 37 -

巩固了专业思想。讨论式教学方法还能帮助学生充分利用图书馆和网络资源,查阅维普科技网站等现代 手段获取信息。学生们对此工作十分投入,他们利用业余时间广泛涉猎有关知识,撰写了大量学习笔 记,为完成汇报论文打下了基础。通过传统教学模式和讨论式教学模式相结合,不仅提高了学生的学习 兴趣,而且改变了学生的学习方法,增强了学生的自学能力。整个过程围绕着精心挑选的问题进行,促 进学生动脑思考,学生为解决问题需要归纳、整理所学知识,充分发挥了学生的学习主体作用,激发了 学习兴趣,调动了学习积极性,提高了学生获取、评价信息的能力,构建起他们自学经典著作的能力。 问题的设置则强化了学生对基本知识的记忆、理解,活跃了学生的思维,提高了学生运用《中医诊断 学》理论解决实践中的问题的能力。 课程采用形成性评价与终结性评价相结合的考核方法改革。运用学科自行研制的中医舌诊教学训练 与考核系统、中医面诊教学训练与考核系统、中医脉象模拟与考试系统等教学软件进行四诊技能实训和 考核,考核成绩计入平时成绩。另组织问诊实训,由学生分组模拟临床问诊过程,教师根据学生表现、 团队合作等情况打分,分数亦计入平时成绩。课程期中、期末考核形式为笔试,采用考卷作答的方式。 其中平时成绩占10%,期中考试成绩占20%,期末考试成绩占70%。 (四)教学内容和方法 第一章绪论 【目的要求】 说出“诊断”的概念。 列举中医诊断学的主要内容。 陈述症、证、病的概念。 理解症、证、病三者之间的关系。 理解中医诊断的基本原则。 归纳中医诊断学发展各个历史阶段的学术成 就。【教学内容】 1.“诊法”的概念、内容,中医诊法学的性质、地位和主要任务。 2.中医诊断学的发展简史。 3.中医诊法的原则是整体审察、四诊合参、病证结合。 4.中医四诊运用的基本环节与注意事项。 5.症、证、病的基本概念及三者的关系。 【教学方式】 课堂讲授为主,部分内容自学,中医诊断学的发展简史等可配以幻灯片或实物资料。 第二章望诊 【目的要求】 记忆: (1)说出望诊的含义及内容。 (2)描述神的意义。 (3)说出神的具体体现 (4)说出得神、少神、失神、假神的临床表现及意义。 (5)描述神乱的临床表现。 (6)阐明望色诊病的原理。 (7)说出常色、主色、客色、病色、善色、恶色的含义及特点。 -38-

巩固了专业思想。讨论式教学方法还能帮助学生充分利用图书馆和网络资源,查阅维普科技网站等现代 手段获取信息。学生们对此工作十分投入,他们利用业余时间广泛涉猎有关知识,撰写了大量学习笔 记,为完成汇报论文打下了基础。通过传统教学模式和讨论式教学模式相结合,不仅提高了学生的学习 兴趣,而且改变了学生的学习方法,增强了学生的自学能力。整个过程围绕着精心挑选的问题进行,促 进学生动脑思考,学生为解决问题需要归纳、整理所学知识,充分发挥了学生的学习主体作用,激发了 学习兴趣,调动了学习积极性,提高了学生获取、评价信息的能力,构建起他们自学经典著作的能力。 问题的设置则强化了学生对基本知识的记忆、理解,活跃了学生的思维,提高了学生运用《中医诊断 学》理论解决实践中的问题的能力。 课程采用形成性评价与终结性评价相结合的考核方法改革。运用学科自行研制的中医舌诊教学训练 与考核系统、中医面诊教学训练与考核系统、中医脉象模拟与考试系统等教学软件进行四诊技能实训和 考核,考核成绩计入平时成绩。另组织问诊实训,由学生分组模拟临床问诊过程,教师根据学生表现、 团队合作等情况打分,分数亦计入平时成绩。课程期中、期末考核形式为笔试,采用考卷作答的方式。 其中平时成绩占 10%,期中考试成绩占 20%,期末考试成绩占 70%。 (四)教学内容和方法 第一章 绪论 【目的要求】 说出“诊断”的概念。 列举中医诊断学的主要内容。 陈述症、证、病的概念。 理解症、证、病三者之间的关系。 理解中医诊断的基本原则。 归纳中医诊断学发展各个历史阶段的学术成 就。【教学内容】 1.“诊法”的概念、内容,中医诊法学的性质、地位和主要任务。 2.中医诊断学的发展简史。 3.中医诊法的原则是整体审察、四诊合参、病证结合。 4.中医四诊运用的基本环节与注意事项。 5.症、证、病的基本概念及三者的关系。 【教学方式】 课堂讲授为主,部分内容自学,中医诊断学的发展简史等可配以幻灯片或实物资料。 第二章 望诊 【目的要求】 记忆: (1)说出望诊的含义及内容。 (2)描述神的意义。 (3)说出神的具体体现。 (4)说出得神、少神、失神、假神的临床表现及意义。 (5)描述神乱的临床表现。 (6)阐明望色诊病的原理。 (7)说出常色、主色、客色、病色、善色、恶色的含义及特点。 - 38 -