(1)邪郁肺卫:疏风清热,清肺利咽。 (2)热毒炽盛:清热泻火,解毒利咽。 (3)痰热闭肺:清热解毒,宣肺涤痰。 (4)痰热留注:清热化痰,通络散瘀。 (5)热瘀肝胆:清热解毒,利湿化瘀。 (6)瘀毒阻络:清热解毒,化痰开窍。 (7)正虚邪恋:益气生津,清热通络。 【教学方式】 课堂教学。 第十节百日咳 【目的要求】 1.熟悉百日咳的发病特点临床表现。 2.掌握本病初咳、痉咳、恢复期的治疗法则。 【教学内容】 1.概述:百日咳有关的病名及其痉咳期的临床特征。 2.病因病机: 百日咳时邪侵入肺系,与内蕴之伏痰搏结,阻于气道。剧咳可损伤血络,引起衄血、 目睛出血。 3.诊断要点:临床表现及实验室检查。 4.辨证论治: (1)初咳期:宣肺化痰。 (2)痉咳期:泻肺涤痰。 (3)恢复期:养阴润肺,益气健脾。 【教学方式】 课堂教学。 第九章 寄生虫病 【目的要求】 1.熟悉蛔虫病、蛲虫病、姜片虫病、绦虫病的诊断要点。 2.掌握蛔厥证的证治。 【教学内容】 第一节蛔虫病 讲授蛔虫的生活史,蛔虫病的诊断要点及蛔厥证的证治。 第二节蜕虫病 讲授蛲虫的生活史,蛲虫病的诊断要点及证治。 ·134·

·134· (1)邪郁肺卫:疏风清热,清肺利咽。 (2)热毒炽盛:清热泻火,解毒利咽。 (3)痰热闭肺:清热解毒,宣肺涤痰。 (4)痰热留注:清热化痰,通络散瘀。 (5)热瘀肝胆:清热解毒,利湿化瘀。 (6)瘀毒阻络:清热解毒,化痰开窍。 (7)正虚邪恋:益气生津,清热通络。 【教学方式】 课堂教学。 第十节 百日咳 【目的要求】 1.熟悉百日咳的发病特点临床表现。 2.掌握本病初咳、痉咳、恢复期的治疗法则。 【教学内容】 1.概述:百日咳有关的病名及其痉咳期的临床特征。 2.病因病机: 百日咳时邪侵入肺系,与内蕴之伏痰搏结,阻于气道。剧咳可损伤血络,引起衄血、 目睛出血。 3.诊断要点:临床表现及实验室检查。 4.辨证论治: (1)初咳期:宣肺化痰。 (2)痉咳期:泻肺涤痰。 (3)恢复期:养阴润肺,益气健脾。 【教学方式】 课堂教学。 第九章 寄生虫病 【目的要求】 1.熟悉蛔虫病、蛲虫病、姜片虫病、绦虫病的诊断要点。 2.掌握蛔厥证的证治。 【教学内容】 第一节 蛔虫病 讲授蛔虫的生活史,蛔虫病的诊断要点及蛔厥证的证治。 第二节 蛲虫病 讲授蛲虫的生活史,蛲虫病的诊断要点及证治

第三节姜片虫病 讲授姜片虫的生活史,姜片虫病的诊断要点及证治 第四节绦虫病 讲授绦虫的生活史,绦虫病的诊断要点及证治。 【教学方式】 课堂教学。 第十章其他疾病 第一节夏季热 【目的要求】 1.熟悉夏季热的发病特点及病因病机。 2.掌握夏季热的临床表现及治疗方法。 【教学内容】 1.概述:本病发生特点及其主要临床表现。 2.病因病机:体禀不足,不耐暑气熏蒸,病初在肺胃,久则损伤脾肾。 3.辨证论治: (1)暑伤肺胃:清暑益气。 (2)上盛下虚:清上温下。 【教学方式】 自学。 第二节紫藏 【目的要求】 1.熟悉紫瘢的病因病机。 2.掌握紫癜的临床证候和治法。 3.掌握特发性血小板减少性紫癜(ITP)与过敏性紫癜的鉴别要点。 【教学内容】 1.概述:本病的定义及临床表现和范围。 2.病因病机: (1)感受外邪、热毒内盛、血热妄行。 (2)气阴亏损、阴虚火旺、气不摄血。 3.过敏性紫癜和ITP的临床诊断要点。 4.辨证论治: (1)风热伤络:疏见散邪,清热解毒。 (2)血热妄行:清热解毒,凉血止血。 (3)气不摄血:健脾养心,益气摄血。 (4)阴虚火旺:滋阴降火,凉血止血。 ·135·

·135· 第三节 姜片虫病 讲授姜片虫的生活史,姜片虫病的诊断要点及证治 第四节 绦虫病 讲授绦虫的生活史,绦虫病的诊断要点及证治。 【教学方式】 课堂教学。 第十章 其他疾病 第一节 夏季热 【目的要求】 1.熟悉夏季热的发病特点及病因病机。 2.掌握夏季热的临床表现及治疗方法。 【教学内容】 1.概述:本病发生特点及其主要临床表现。 2.病因病机:体禀不足,不耐暑气熏蒸,病初在肺胃,久则损伤脾肾。 3.辨证论治: (1)暑伤肺胃:清暑益气。 (2)上盛下虚:清上温下。 【教学方式】 自学。 第二节 紫癜 【目的要求】 1.熟悉紫癜的病因病机。 2.掌握紫癜的临床证候和治法。 3.掌握特发性血小板减少性紫癜(ITP)与过敏性紫癜的鉴别要点。 【教学内容】 1.概述:本病的定义及临床表现和范围。 2.病因病机: (1)感受外邪、热毒内盛、血热妄行。 (2)气阴亏损、阴虚火旺、气不摄血。 3.过敏性紫癜和 ITP 的临床诊断要点。 4.辨证论治: (1)风热伤络:疏见散邪,清热解毒。 (2)血热妄行:清热解毒,凉血止血。 (3)气不摄血:健脾养心,益气摄血。 (4)阴虚火旺:滋阴降火,凉血止血

5.急重症处理:重症ITP的抢救措施。 【教学方式】 课堂教学。 第三节皮肤黏膜淋巴结综合征(川崎病) 【目的要求】 1.熟悉川崎病的诊断要点。 2.掌握川崎病的证治规律。 3.了解川崎病中医治疗进展。 【教学内容】 1.概述:分述定义、发病特点及范畴。 2.病因病机:主要是感受温热邪毒,上受口鼻肺卫,内侵入气,扰营动血而传变。 3.诊断要点。 4.辨证论治: (1)卫气同病:辛凉透表,清热解毒。 (2)气营两燔:清气凉营,解毒化瘀。 (3)气阴两伤:益气养阴,清解余热。 (4)川崎病丙种球蛋白静滴疗法及抗凝治疗。 【教学方式】 课堂教学。 第四节维生素D缺乏性佝偻病 【目的要求】 1.熟悉佝偻病的发病原因及临床分期。 2.掌握佝偻病的辨证施治。 【教学内容】 1.概述:佝偻病的定义:维生素D的来源与临床功用。 2.病因病机:先天禀赋不足、后天喂养失调、脾肾虚亏。 3.诊断要点及临床分期。 4.辨证论治: (1)肺脾气虚:健脾补肺。 (2)脾虚肝旺:健脾平肝。 (3)脾肾亏损:补肾填精。 5.急危重症处理:小儿低钙惊厥的抢救方法。 【教学方式】 课堂教学。 ·136·

·136· 5.急重症处理;重症 ITP 的抢救措施。 【教学方式】 课堂教学。 第三节 皮肤黏膜淋巴结综合征(川崎病) 【目的要求】 1.熟悉川崎病的诊断要点。 2.掌握川崎病的证治规律。 3.了解川崎病中医治疗进展。 【教学内容】 1.概述:分述定义、发病特点及范畴。 2.病因病机:主要是感受温热邪毒,上受口鼻肺卫,内侵入气,扰营动血而传变。 3.诊断要点。 4.辨证论治: (1)卫气同病:辛凉透表,清热解毒。 (2)气营两燔:清气凉营,解毒化瘀。 (3)气阴两伤:益气养阴,清解余热。 (4)川崎病丙种球蛋白静滴疗法及抗凝治疗。 【教学方式】 课堂教学。 第四节 维生素 D 缺乏性佝偻病 【目的要求】 1.熟悉佝偻病的发病原因及临床分期。 2.掌握佝偻病的辨证施治。 【教学内容】 1.概述:佝偻病的定义;维生素 D 的来源与临床功用。 2.病因病机:先天禀赋不足、后天喂养失调、脾肾虚亏。 3.诊断要点及临床分期。 4.辨证论治: (1)肺脾气虚:健脾补肺。 (2)脾虚肝旺:健脾平肝。 (3)脾肾亏损:补肾填精。 5.急危重症处理:小儿低钙惊厥的抢救方法。 【教学方式】 课堂教学

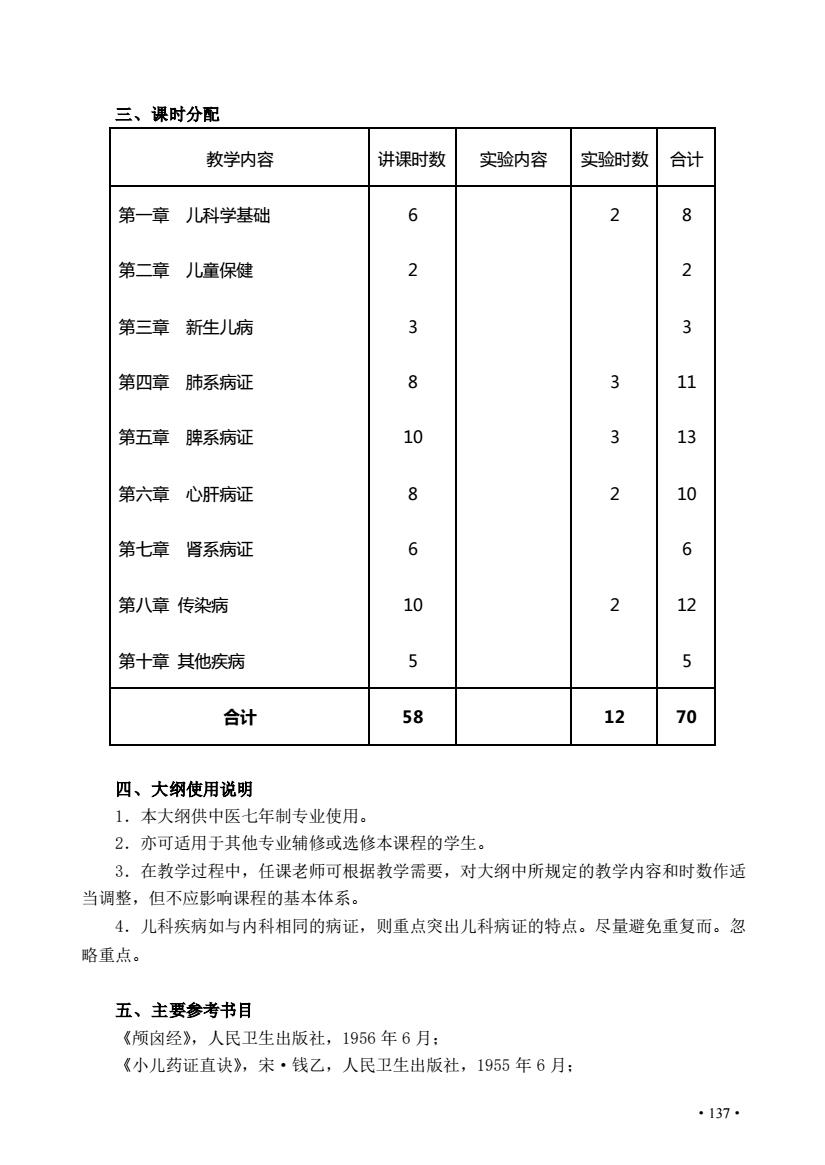

三、课时分配 教学内容 讲课时数 实验内容 实验时数 合计 第一章儿科学基础 6 2 8 第二章儿童保健 2 2 第三章新生儿病 3 3 第四章肺系病证 8 3 11 第五章脾系病证 10 13 第六章心肝病证 8 第七章肾系病证 6 6 第八章传染病 10 2 12 第十章其他疾病 5 5 合计 58 12 70 四、大纲使用说明 1.本大纲供中医七年制专业使用。 2.亦可适用于其他专业辅修或选修本课程的学生。 3.在教学过程中,任课老师可根据教学需要,对大纲中所规定的教学内容和时数作适 当调整,但不应影响课程的基本体系。 4.儿科疾病如与内科相同的病证,则重点突出儿科病证的特点。尽量避免重复而。忽 略重点。 五、主要参考书目 《颅囟经》,人民卫生出版社,1956年6月: 《小儿药证直诀》,宋·钱乙,人民卫生出版社,1955年6月: ·137·

·137· 三、课时分配 教学内容 讲课时数 实验内容 实验时数 合计 第一章 儿科学基础 第二章 儿童保健 第三章 新生儿病 第四章 肺系病证 第五章 脾系病证 第六章 心肝病证 第七章 肾系病证 第八章 传染病 第十章 其他疾病 6 2 3 8 10 8 6 10 5 2 3 3 2 2 8 2 3 11 13 10 6 12 5 合计 58 12 70 四、大纲使用说明 1.本大纲供中医七年制专业使用。 2.亦可适用于其他专业辅修或选修本课程的学生。 3.在教学过程中,任课老师可根据教学需要,对大纲中所规定的教学内容和时数作适 当调整,但不应影响课程的基本体系。 4.儿科疾病如与内科相同的病证,则重点突出儿科病证的特点。尽量避免重复而。忽 略重点。 五、主要参考书目 《颅囟经》,人民卫生出版社,1956 年 6 月; 《小儿药证直诀》,宋·钱乙,人民卫生出版社,1955 年 6 月;

《幼科证治准绳》,明·王肯堂,上海科技出版社,1959年12月: 《小儿则》(见景岳全书),明·张介宾,上海科技出版社,1984年: 《幼科心法》(见医宗金鉴),清·吴谦等,人民卫生出版社,1963年10月: 《幼幼集成》,清·陈复正,上海卫生出版社,1956年9月: 《中医儿科学》,汪受传,人民卫生出版社,2000年10月。 《中医妇科学》教学大纲 课程编号:09.071.0.1 课程名称:中医妇科学 Gynecology of traditional Chinese medicine 开课(二级)学院:曙光临床医学院 课程性质:必修课、限选课 学分:5学分 学时:70学时。课堂授课56学时,见习14学时。 前期课程:中医基础理论、中医诊断学、中药学、方剂学。 授课对象:中医学专业 考核方式:期末考试70%,平时成绩30%(出勤10%,课堂测验30%,考核60%)。 课程基本要求(或课程简介): 《中医妇科学》是运用中医学的理论和方法,研究女性生殖系统生理病理的临床学科。 课程教学内容以中医妇科的基本原理,常见病、多发病的临床知识为重点,采用以病例为 先导的讨论式教学方法,对理论难点循序渐进。根据学校教学规划,妇科教学总共5个学 分,70学时,其中理论教学56学时,临床实习14学时。本大纲课时分配中未列入的章节, 由学生自学。课程分总论、各论、附论三部分。总论共七章,简要介绍中医妇科学发展史: 系统论述女性的生殖脏器、生理特点和病理的特点:并阐明妇科疾病的诊治要点与预防保 健。各论共五章,分别论述月经病、带下病、妊娠病、产后病、妇科杂病等基本知识。附 论共三章,简要介绍女性解剖与生理、妊娠生理。 ·138·

·138· 《幼科证治准绳》,明·王肯堂,上海科技出版社,1959 年 12 月; 《小儿则》(见景岳全书),明·张介宾,上海科技出版社,1984 年; 《幼科心法》(见医宗金鉴),清·吴谦等,人民卫生出版社,1963 年 10 月; 《幼幼集成》,清·陈复正,上海卫生出版社,1956 年 9 月; 《中医儿科学》,汪受传,人民卫生出版社,2000 年 10 月。 《中医妇科学》教学大纲 课程编号:09.071.0.1 课程名称:中医妇科学 Gynecology of traditional Chinese medicine 开课(二级)学院:曙光临床医学院 课程性质:必修课、限选课 学分:5 学分 学时:70 学时。课堂授课 56 学时,见习 14 学时。 前期课程:中医基础理论、中医诊断学、中药学、方剂学。 授课对象:中医学专业 考核方式:期末考试 70%,平时成绩 30%(出勤 10%,课堂测验 30%,考核 60%)。 课程基本要求(或课程简介): 《中医妇科学》是运用中医学的理论和方法,研究女性生殖系统生理病理的临床学科。 课程教学内容以中医妇科的基本原理,常见病、多发病的临床知识为重点,采用以病例为 先导的讨论式教学方法,对理论难点循序渐进。根据学校教学规划,妇科教学总共 5 个学 分,70 学时,其中理论教学 56 学时,临床实习 14 学时。本大纲课时分配中未列入的章节, 由学生自学。课程分总论、各论、附论三部分。总论共七章,简要介绍中医妇科学发展史; 系统论述女性的生殖脏器、生理特点和病理的特点;并阐明妇科疾病的诊治要点与预防保 健。各论共五章,分别论述月经病、带下病、妊娠病、产后病、妇科杂病等基本知识。附 论共三章,简要介绍女性解剖与生理、妊娠生理