第二节 水源 一、概述 (一)水的起源 水是地球上分布最广泛的一种物质,它存在于大气和地壳中,并为动植物生 命体的重要组成部分。可是地球刚刚诞生时,地球上没有河流,也没有海洋,更 没有生命,地球表面是干燥的,大气层中也很少有水分。那么如今浩渤的海洋, 奔腾不息的河流,姻波浩渺的湖泊,奇形怪状的万年冰雪,还有那地下的清泉伏 流和那天空的彩云雾幕,这些水是从哪儿来的呢?目前虽未定论,但一般认为地 球上的水与地.球的发生和发展有密切联系,它是地球演化过程中的一种产物。 地球是太阳星云分化出来的星际物质聚合体,其基本组成有氢和氦气体及一 些固体尘埃。固体尘埃聚集结合为地球的内核,外面围绕着大量气体,这时地球 结构松散,质量不大,引力亦小,温度还很低。后来由于某些现在还没有弄清楚 的因素作用,地球组成物质集合收缩,内核放射性物质产生能量,致使地球温度 不断增高,有些物质慢慢变软熔化,较重物质,如铁、镍等聚集在中心部位形成 地核,最轻物质浮于地表,而空间气体一方面在太阳辐射驱赶下进入宇宙空间; 另一方面大气层的气体分子运动速度随着温度增高迅速增大,最后终于摆脱地球 引力逃逸到宇宙中去,这样一来地球外围的大气层逐渐消失殆尽,氢和氦等成分 也就不复存在。 随着地球表面温度逐渐降低,地表开始逐步形成坚硬的地壳。但因地球内部 温度很高,岩浆活动非常激烈,火山喷发频繁,地壳亦不断发生变动,有些地方 隆起形成高原和山峰,有些地方则下陷而成低地和山谷,同时喷发出来的大量气 体,由于地球体积不断缩小,质量大大增加,地球引力也随之增强,此时有些气 体无法摆脱地球引力,从而构成“原始地球大气”,其中主要成分有二氧化碳、 甲烷、氮、氢、硫化氢及水蒸汽等。 喷发出来的水蒸汽就是地球上的水的先驱,那么水蒸汽又是从何而来的呢? 如前所述,组成原始地球的固体尘埃,实际上就是衰老了的星球爆炸而成的大量 碎屑,这些碎屑多是些无机盐类的东西,其晶格内部往往隐藏着许多水分子,即 所谓结晶水合物,如CaS04.2H20、CaCl2.6H2O等这些结晶水在高温之下,离析出 来变成水蒸汽。喷到空中的水蒸汽达到饱和时便冷却成云,以降水形式落到地面 上来,聚集在低洼处,逐渐积累成湖泊和河流,最后汇集到地表最低洼区域形成 海洋。 地球上的水在开始形成时,不论湖泊或海洋,其水量不会很多,随着地球由 都产生的水蒸汽不断送入大气层,地面水量也不断增多,经历几十亿年地球演变 过程,终于最后形成现代的江河湖海。 (二)自然界的水 地球上的水在太阳热力作用下,形成巨大的循环系统。按其存在的部位可分 为大气水、地表水及地下水三种类型。 地球表面的广大自由水面、潮湿地面,土壤表层和植物叶茎的水分在太阳辐 射能的作用下,以蒸发状态存在于大气中。这些蒸发而成的水汽随着气流传播各 处,在特定条件下,遇冷凝结成高度分散的液态和固态的凝结物,在低层大气中 形成的这种凝结物(大小水滴或冰晶)的集聚叫雾,在自由大气中则为云,如以雨、 雪、雹等形式降落下来,则统称为大气降水。有时也把直接在地面上和地面物体 上的水汽凝结物,如霜、露等也列入大气降水范畴,不论其属何种类型都是空气 中水汽凝结物。进入大气圈的水分统称为大气水或空中水

第二节 水源 一、概述 (一)水的起源 水是地球上分布最广泛的一种物质,它存在于大气和地壳中,并为动植物生 命体的重要组成部分。可是地球刚刚诞生时,地球上没有河流,也没有海洋,更 没有生命,地球表面是干燥的,大气层中也很少有水分。那么如今浩渤的海洋, 奔腾不息的河流,姻波浩渺的湖泊,奇形怪状的万年冰雪,还有那地下的清泉伏 流和那天空的彩云雾幕,这些水是从哪儿来的呢?目前虽未定论,但一般认为地 球上的水与地.球的发生和发展有密切联系,它是地球演化过程中的一种产物。 地球是太阳星云分化出来的星际物质聚合体,其基本组成有氢和氦气体及一 些固体尘埃。固体尘埃聚集结合为地球的内核,外面围绕着大量气体,这时地球 结构松散,质量不大,引力亦小,温度还很低。后来由于某些现在还没有弄清楚 的因素作用,地球组成物质集合收缩,内核放射性物质产生能量,致使地球温度 不断增高,有些物质慢慢变软熔化,较重物质,如铁、镍等聚集在中心部位形成 地核,最轻物质浮于地表,而空间气体一方面在太阳辐射驱赶下进入宇宙空间; 另一方面大气层的气体分子运动速度随着温度增高迅速增大,最后终于摆脱地球 引力逃逸到宇宙中去,这样一来地球外围的大气层逐渐消失殆尽,氢和氦等成分 也就不复存在。 随着地球表面温度逐渐降低,地表开始逐步形成坚硬的地壳。但因地球内部 温度很高,岩浆活动非常激烈,火山喷发频繁,地壳亦不断发生变动,有些地方 隆起形成高原和山峰,有些地方则下陷而成低地和山谷,同时喷发出来的大量气 体,由于地球体积不断缩小,质量大大增加,地球引力也随之增强,此时有些气 体无法摆脱地球引力,从而构成“原始地球大气”,其中主要成分有二氧化碳、 甲烷、氮、氢、硫化氢及水蒸汽等。 喷发出来的水蒸汽就是地球上的水的先驱,那么水蒸汽又是从何而来的呢? 如前所述,组成原始地球的固体尘埃,实际上就是衰老了的星球爆炸而成的大量 碎屑,这些碎屑多是些无机盐类的东西,其晶格内部往往隐藏着许多水分子,即 所谓结晶水合物,如CaS04.2H20、CaCl2.6H2O等这些结晶水在高温之下,离析出 来变成水蒸汽。喷到空中的水蒸汽达到饱和时便冷却成云,以降水形式落到地面 上来,聚集在低洼处,逐渐积累成湖泊和河流,最后汇集到地表最低洼区域形成 海洋。 地球上的水在开始形成时,不论湖泊或海洋,其水量不会很多,随着地球由 都产生的水蒸汽不断送入大气层,地面水量也不断增多,经历几十亿年地球演变 过程,终于最后形成现代的江河湖海。 (二)自然界的水 地球上的水在太阳热力作用下,形成巨大的循环系统。按其存在的部位可分 为大气水、地表水及地下水三种类型。 地球表面的广大自由水面、潮湿地面,土壤表层和植物叶茎的水分在太阳辐 射能的作用下,以蒸发状态存在于大气中。这些蒸发而成的水汽随着气流传播各 处,在特定条件下,遇冷凝结成高度分散的液态和固态的凝结物,在低层大气中 形成的这种凝结物(大小水滴或冰晶)的集聚叫雾,在自由大气中则为云,如以雨、 雪、雹等形式降落下来,则统称为大气降水。有时也把直接在地面上和地面物体 上的水汽凝结物,如霜、露等也列入大气降水范畴,不论其属何种类型都是空气 中水汽凝结物。进入大气圈的水分统称为大气水或空中水

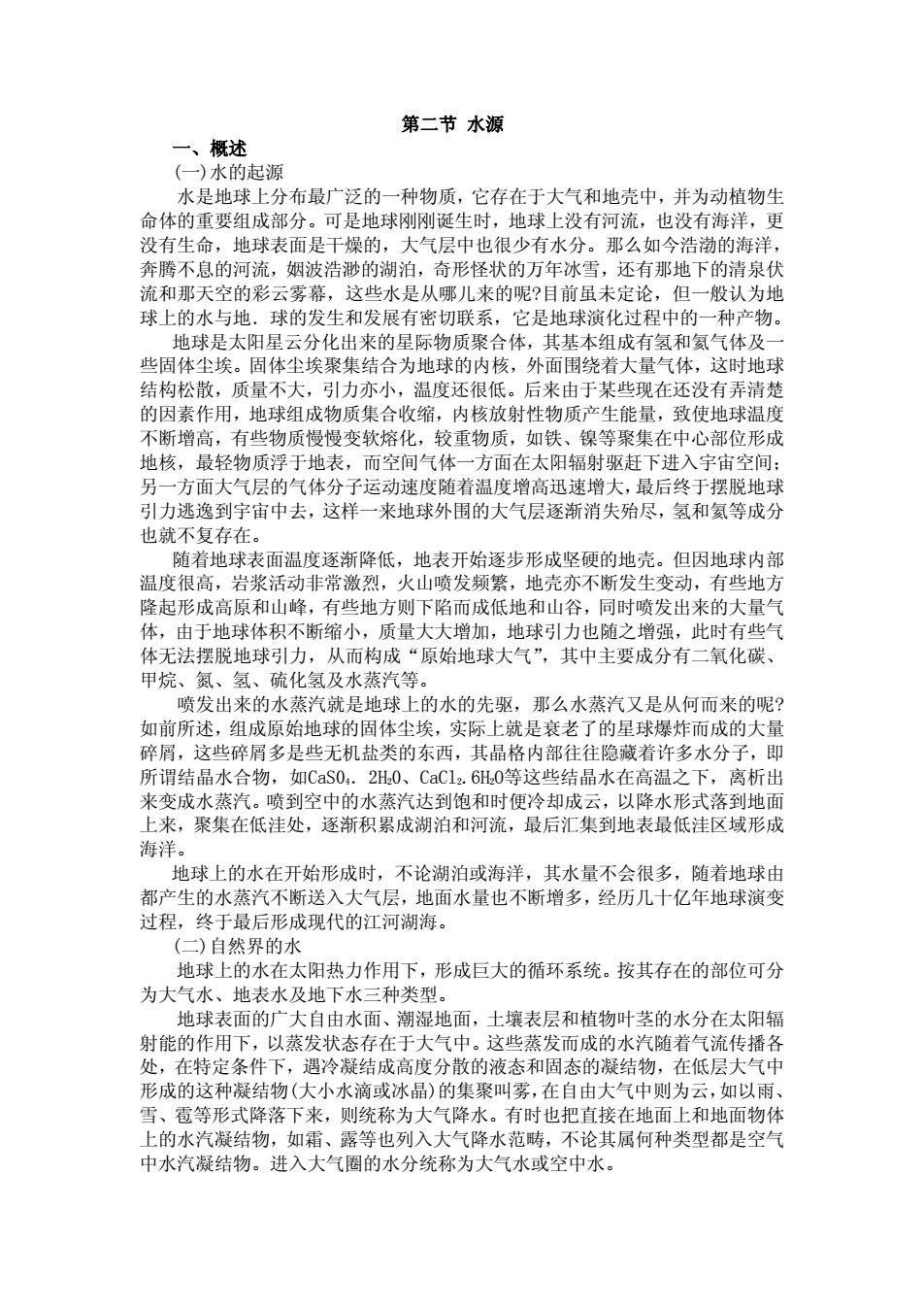

大气水主要存在于对流层,对流层由于受地面冷热不均的影响而产生水平方 向和垂直方向的空气对流,水汽也随之流动,它可以被输送到很远的地方,也可 以被气流带至高空或从高空沉降下来,于是大气水遍及整个对流层。大气水分的 多少随气温而变化,从赤道向两极逐渐减少,空中水汽的高度受到对流层的限制, 对流层以上水分踪迹就非常罕见。 降水降到地表顺着地面坡度逐渐汇集成集中的水流,沿着地表呈线形凹槽泄 水谓之河流,积于湖盆凹地的水流谓之湖泊,最终注入海洋,这些水体水面暴露 于地面,统称为地表水,其中河流、湖泊等陆地水流称为大陆水,但在习惯上往 往将其称之为地表水,而将海洋单独归为一类。 海洋具有广阔水面可以直接接纳大量降水,大多数陆地水体则不然,其水面 面积与其流域面积相比是非常小的,它的水量主要是由流域内降水汇集而成的。 陆地水形成一般要经过植物截留、土壤下渗、地面填洼、坡面漫流、河槽集流等 径流形成过程。因此大陆水主要取决于气候因素(降水、蒸发),其次是地形、森 林植被、土壤蓄水能力及流域面积等汇流条件。 (三)地球水的分布 地球表面约有 70%以上被水所覆盖,所以地球素有“水的行星”之称。总水 量约为 13.68 亿km3 ,其中海水占 96.5%,淡水为 0.35 亿km3 ,占总水量 2.53%。 表 3-7 自然环境中水量分布 水的类型 水量 比例(%) 海 水 1,338,00, 000 96.5 地下水 23,716,500 71 冰雪水 24,064,100 1.74 湖泊水 176,400 0.013 沼泽水 11,470 0.0008 河 水 2,120 0.0002 大气水 12,90 0.001 生物水 1,128 0.0001 总 计 385,984,610 由于开发困难或技术经济的限制,到目前为止,海水、深层地下淡水、冰雪 固态淡水、盐湖水等很少被直接利用。比较容易开发利用的、对人类生活和生产 关系密切的淡水储量为 400 多万km3 ,仅占淡水的 11%,总水量的 0.3%。 表 3-8 全世界淡水储量 水 的 类 型 水 量(km) 比 例(%) 地下水 10,846,500 30.96 冰雪水 24,064,100 68.70 湖泊水 91,000 0.260 沼泽水 11,470 0.033 河 水 2,120 0.006 大气水 12,900 0.037 生物水 1,120 0.0032 总 计 35,029,210

大气水主要存在于对流层,对流层由于受地面冷热不均的影响而产生水平方 向和垂直方向的空气对流,水汽也随之流动,它可以被输送到很远的地方,也可 以被气流带至高空或从高空沉降下来,于是大气水遍及整个对流层。大气水分的 多少随气温而变化,从赤道向两极逐渐减少,空中水汽的高度受到对流层的限制, 对流层以上水分踪迹就非常罕见。 降水降到地表顺着地面坡度逐渐汇集成集中的水流,沿着地表呈线形凹槽泄 水谓之河流,积于湖盆凹地的水流谓之湖泊,最终注入海洋,这些水体水面暴露 于地面,统称为地表水,其中河流、湖泊等陆地水流称为大陆水,但在习惯上往 往将其称之为地表水,而将海洋单独归为一类。 海洋具有广阔水面可以直接接纳大量降水,大多数陆地水体则不然,其水面 面积与其流域面积相比是非常小的,它的水量主要是由流域内降水汇集而成的。 陆地水形成一般要经过植物截留、土壤下渗、地面填洼、坡面漫流、河槽集流等 径流形成过程。因此大陆水主要取决于气候因素(降水、蒸发),其次是地形、森 林植被、土壤蓄水能力及流域面积等汇流条件。 (三)地球水的分布 地球表面约有 70%以上被水所覆盖,所以地球素有“水的行星”之称。总水 量约为 13.68 亿km3 ,其中海水占 96.5%,淡水为 0.35 亿km3 ,占总水量 2.53%。 表 3-7 自然环境中水量分布 水的类型 水量 比例(%) 海 水 1,338,00, 000 96.5 地下水 23,716,500 71 冰雪水 24,064,100 1.74 湖泊水 176,400 0.013 沼泽水 11,470 0.0008 河 水 2,120 0.0002 大气水 12,90 0.001 生物水 1,128 0.0001 总 计 385,984,610 由于开发困难或技术经济的限制,到目前为止,海水、深层地下淡水、冰雪 固态淡水、盐湖水等很少被直接利用。比较容易开发利用的、对人类生活和生产 关系密切的淡水储量为 400 多万km3 ,仅占淡水的 11%,总水量的 0.3%。 表 3-8 全世界淡水储量 水 的 类 型 水 量(km) 比 例(%) 地下水 10,846,500 30.96 冰雪水 24,064,100 68.70 湖泊水 91,000 0.260 沼泽水 11,470 0.033 河 水 2,120 0.006 大气水 12,900 0.037 生物水 1,120 0.0032 总 计 35,029,210

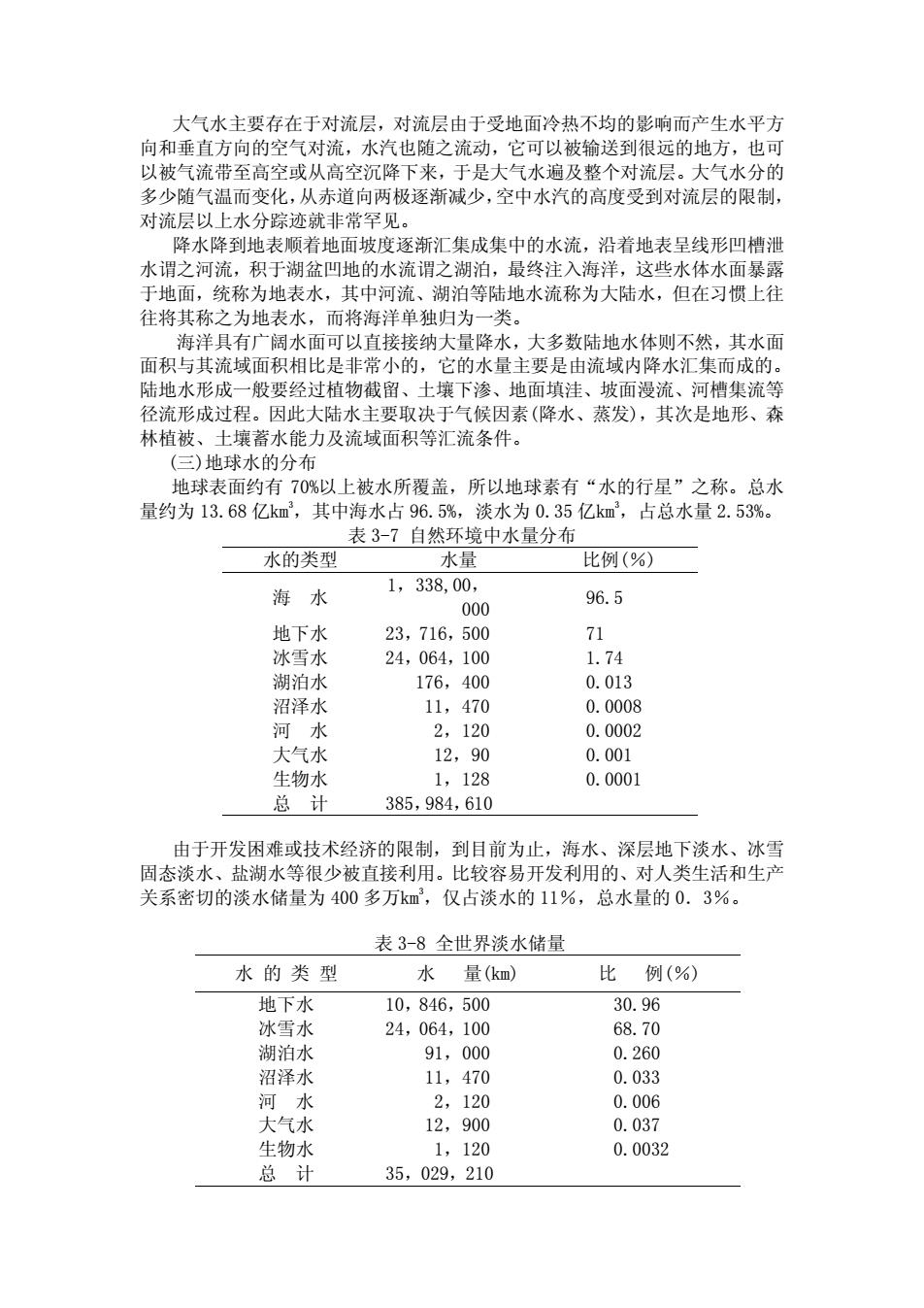

全世界径流总量为 47000km3 ,其中 2500km3 为南极和格陵兰冰雪融水,河川 径流量为 44500km3 ,除部分在内陆区消耗于蒸发外,约 95%排入海洋。河川径 流是人类用水的基本来源,它是地球上水分循环中较活跃的部分,世界河床蓄水 量大约 16 天就可更换一次,因此它有很强的净化能力。但全世界径流分布差异 很大,大洋洲最丰富,其径流深全世界径流深平均值的 6 倍;其次是美洲、亚洲, 而最低的是澳洲,为世界平均径流深的七分之一。中国河川径流深为 27l毫米, 径流总量为 2600km3 ,占全世界径流的 5.5%,占亚洲径流总量的 19.3%,相当于 欧洲径流总量 81%,居世界第三位,若按每人平均径流量计算则为 2600 立方米 /年,是世界平均值的五分之一。同时还存在区域分布不均的问题,大体上呈东 南向西北减少的趋势,我国东部、南部东南季风和西南季风的影响,降水丰沛, 径流量大,其中台湾山地径流深高达 2000 一 4000 毫米,我国西北部降水稀少, 蒸发旺盛,径流贫乏,如内蒙古高原西部地表径流大部在 25 毫米以下,沙漠地 区甚至不足 5 毫米。 表 3-9 世界地表径流分布概况 地区 面积(百万平 方公里) 径流深(毫 米) 径流量(万 平方公里) 比例% 欧 洲 10.50 306 0.3210 7 亚 洲 43.475 332 1.441 31 非 洲 30.12 151 0.457 10 北 美 洲 24.2 339 0.82 17 南 美 洲 17.8 661 1.176 25 澳 洲 7.683 45.3 0.0348 1 大 洋 洲 1.267 1610 0.2040 4 南 极 洲 13.98 165 0.231 5 全球陆 地 149 314 4.680 100 三、水源的类型、特征及利用 各类水体是自然界水分循环的基本环节,水中化学物质组成成分的迁移转化 又是自然界物质循环不可分割的部分,由于各类水体有其自身的形态特征及其环 境条件,影响着水质形成过程及其时间和空间变化规律。因此自然界各类水体之 间有一定的水质联系,又有各自特色,这对拟订水质保护,防止污染,控制、改 造和利用水资源的规划和措施有密切关系。 (一)大气降水水质特征 首先是大气降水中的组成物质来自大气层。在空中呈悬浮状态的大气水化学 成分对阐明大气团的形成有很大意义。大气水在降落过程中洗涤近地面大气中的 物质,因此大气降水的水质特征基本上能够反映大气层物质组成的状况,特别是 地方性降水对揭露大气污染状况很有帮助。 其次是大气降水中物质含量在天 然条件下一般不大,近海和干燥地区相对较多,随着水汽输送距离增加而不断减 少。近海沿岸降水中C1— 离子含量占绝对优势,内陆干燥的盐土地区也会含有很 多的C1— 和SO4 — 离子,工业区或大城市周围地区降水中SO4 — 离子有增高趋势,在一 般情况大气降水中仍然以HCO3 — 离子含量占优势

全世界径流总量为 47000km3 ,其中 2500km3 为南极和格陵兰冰雪融水,河川 径流量为 44500km3 ,除部分在内陆区消耗于蒸发外,约 95%排入海洋。河川径 流是人类用水的基本来源,它是地球上水分循环中较活跃的部分,世界河床蓄水 量大约 16 天就可更换一次,因此它有很强的净化能力。但全世界径流分布差异 很大,大洋洲最丰富,其径流深全世界径流深平均值的 6 倍;其次是美洲、亚洲, 而最低的是澳洲,为世界平均径流深的七分之一。中国河川径流深为 27l毫米, 径流总量为 2600km3 ,占全世界径流的 5.5%,占亚洲径流总量的 19.3%,相当于 欧洲径流总量 81%,居世界第三位,若按每人平均径流量计算则为 2600 立方米 /年,是世界平均值的五分之一。同时还存在区域分布不均的问题,大体上呈东 南向西北减少的趋势,我国东部、南部东南季风和西南季风的影响,降水丰沛, 径流量大,其中台湾山地径流深高达 2000 一 4000 毫米,我国西北部降水稀少, 蒸发旺盛,径流贫乏,如内蒙古高原西部地表径流大部在 25 毫米以下,沙漠地 区甚至不足 5 毫米。 表 3-9 世界地表径流分布概况 地区 面积(百万平 方公里) 径流深(毫 米) 径流量(万 平方公里) 比例% 欧 洲 10.50 306 0.3210 7 亚 洲 43.475 332 1.441 31 非 洲 30.12 151 0.457 10 北 美 洲 24.2 339 0.82 17 南 美 洲 17.8 661 1.176 25 澳 洲 7.683 45.3 0.0348 1 大 洋 洲 1.267 1610 0.2040 4 南 极 洲 13.98 165 0.231 5 全球陆 地 149 314 4.680 100 三、水源的类型、特征及利用 各类水体是自然界水分循环的基本环节,水中化学物质组成成分的迁移转化 又是自然界物质循环不可分割的部分,由于各类水体有其自身的形态特征及其环 境条件,影响着水质形成过程及其时间和空间变化规律。因此自然界各类水体之 间有一定的水质联系,又有各自特色,这对拟订水质保护,防止污染,控制、改 造和利用水资源的规划和措施有密切关系。 (一)大气降水水质特征 首先是大气降水中的组成物质来自大气层。在空中呈悬浮状态的大气水化学 成分对阐明大气团的形成有很大意义。大气水在降落过程中洗涤近地面大气中的 物质,因此大气降水的水质特征基本上能够反映大气层物质组成的状况,特别是 地方性降水对揭露大气污染状况很有帮助。 其次是大气降水中物质含量在天 然条件下一般不大,近海和干燥地区相对较多,随着水汽输送距离增加而不断减 少。近海沿岸降水中C1— 离子含量占绝对优势,内陆干燥的盐土地区也会含有很 多的C1— 和SO4 — 离子,工业区或大城市周围地区降水中SO4 — 离子有增高趋势,在一 般情况大气降水中仍然以HCO3 — 离子含量占优势

1.降水的特征:降水是大气中水蒸气遇冷凝结而成的。我国年降雨量为 6 亿 m 3 只相当于全球陆地降水 5%,且降水量的分布受季节、地域影响很大。我国东南 沿海地区和岛屿降水量都在 1000mm以上,中原地区多在 700mm,而西北内陆干旱 地区则只有 300mm或更低,降水主要来自冬季降雪。雨雪在降落的过程中与大气 接触,气态污染物被吸收,固体污染物有的被溶解,有的被夹带而下。降水水质 特点是矿化度低、水质软、一般含杂质和细菌较少,是属于比较清洁的。降水的 水质主要受大气污染的影响,大气中的灰尘、煤烟、有害气体、有害金属、有机 物、放射性物质及微生物等可溶解或混悬其中,使水质变坏。一般在城市降水的 水质较差,而乡村、山区和森林地带海面降水的水质污染较轻。战争地区水污染 严重,甚至可含有毒物。通常开始降落的雨雪水污染较严重,连续降雨雪一阶段 后水质污染较轻。 雨雪水中矿物质很少,可含有少量硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、氯化物、钙 盐等。一般每升只有几毫克,多至 30-50mg/L。内陆地区雨雪水中钙离子、重碳 酸盐和硫酸盐较高,沿海地区则氯化物较高。空气清洁的山区,乡村的雨雪水, 每 ml 只几个细菌,而城市雨雪水每 ml 细菌可达数百至上千个。雨雪水 pH 值偏 低,多在 5.0-7.0 之间,当受到污染时,pH 值低到 5 以下即成为酸雨。 2.降水的利用 雨雪水因水量不恒定,且缺乏矿物质不宜于长期饮用,水质软易腐蚀金属, 故一般不用作水源。但在缺水或水质不良地区如驻守海岛、高原、山区部队、西 北、华北黄土高原和西北苦咸水地区,利用雨雪水作水源则较常见。 (1)雨水的收集和利用:收集小量雨水可利用营房屋顶,将雨水用屋檐集水管 收集,进入地面贮水池。但应注意雨前应将屋顶打扫干净,弃去开始下雨一段时 间的雨水。贮水池应有盖,边沿高出地面防止地面水污染,可在贮水池旁筑一砂 滤桶或池,雨水经过滤可改善水质,亦可挖水窖收集雨水。野战条件下,可利用 帆布、雨布、塑料布、水桶收集雨水。如部队人数多或作小型集中式给水水源, 则需要有较大的收集雨水场地,并构筑大的贮水池或修建水库。不论何种收集方 式都应注意,收集雨水的容器、贮水池、场地均需保持清洁,远离污染源。贮水 池应密封用唧筒或水泵取水。进入贮水池雨水可先经沙滤池作初步处理。雨水混 浊时还应作净化处理,饮用时必需经过消毒。 (2)冰雪水的收集与利用:在高寒而缺水地区或在战时,雪是最易取得的水 源。雪水的水质,根据收集的场所的清洁情况而定。远离人群居住地区如高山、 森林地区的雪比较清洁。新下的雪比积雪污染少,收集雪的场所应远离道路、居 民区和部队驻扎地。战时当敌人可能使用核化生武器时,禁止采雪。取雪时应括 去几厘米的表层雪,取中层的雪。取雪的运输工具、盛放容器最好专用并防止污 染。收集的雪可盛于容器内加热或加热水使之溶化,雪水饮用前必须经过煮沸或 消毒。通常一个体积松疏的雪可得 1/10 的水,而压实的雪可得 2/10 的水。 冰的采用卫生要求与雪相同,但冰常比雪污染严重因冰多为地面水,一 个体积的冰溶化后约可得 6/10 的水。长期饮用雨雪水,应该加以矿化。 (二)地面水(surface water) 地面水主要由地面水流所形成,只有小部分是由地下水流形成的,包括海水、 江河、湖、塘、溪流、水库等。地面水容易受到污染。其水质、水量受季节影响 较大。我国调查饮用地面水人数为总人数的 27.61%。南北差异较大,东北地区 居民饮用地面水者仅占 0.8%,而华南地区则为 45.0%。我军调查营区自备水厂采 用地面水为水源的只占 11.5%。南方占 21.9%,北方占 2.4%。我国许多地区由于

1.降水的特征:降水是大气中水蒸气遇冷凝结而成的。我国年降雨量为 6 亿 m 3 只相当于全球陆地降水 5%,且降水量的分布受季节、地域影响很大。我国东南 沿海地区和岛屿降水量都在 1000mm以上,中原地区多在 700mm,而西北内陆干旱 地区则只有 300mm或更低,降水主要来自冬季降雪。雨雪在降落的过程中与大气 接触,气态污染物被吸收,固体污染物有的被溶解,有的被夹带而下。降水水质 特点是矿化度低、水质软、一般含杂质和细菌较少,是属于比较清洁的。降水的 水质主要受大气污染的影响,大气中的灰尘、煤烟、有害气体、有害金属、有机 物、放射性物质及微生物等可溶解或混悬其中,使水质变坏。一般在城市降水的 水质较差,而乡村、山区和森林地带海面降水的水质污染较轻。战争地区水污染 严重,甚至可含有毒物。通常开始降落的雨雪水污染较严重,连续降雨雪一阶段 后水质污染较轻。 雨雪水中矿物质很少,可含有少量硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、氯化物、钙 盐等。一般每升只有几毫克,多至 30-50mg/L。内陆地区雨雪水中钙离子、重碳 酸盐和硫酸盐较高,沿海地区则氯化物较高。空气清洁的山区,乡村的雨雪水, 每 ml 只几个细菌,而城市雨雪水每 ml 细菌可达数百至上千个。雨雪水 pH 值偏 低,多在 5.0-7.0 之间,当受到污染时,pH 值低到 5 以下即成为酸雨。 2.降水的利用 雨雪水因水量不恒定,且缺乏矿物质不宜于长期饮用,水质软易腐蚀金属, 故一般不用作水源。但在缺水或水质不良地区如驻守海岛、高原、山区部队、西 北、华北黄土高原和西北苦咸水地区,利用雨雪水作水源则较常见。 (1)雨水的收集和利用:收集小量雨水可利用营房屋顶,将雨水用屋檐集水管 收集,进入地面贮水池。但应注意雨前应将屋顶打扫干净,弃去开始下雨一段时 间的雨水。贮水池应有盖,边沿高出地面防止地面水污染,可在贮水池旁筑一砂 滤桶或池,雨水经过滤可改善水质,亦可挖水窖收集雨水。野战条件下,可利用 帆布、雨布、塑料布、水桶收集雨水。如部队人数多或作小型集中式给水水源, 则需要有较大的收集雨水场地,并构筑大的贮水池或修建水库。不论何种收集方 式都应注意,收集雨水的容器、贮水池、场地均需保持清洁,远离污染源。贮水 池应密封用唧筒或水泵取水。进入贮水池雨水可先经沙滤池作初步处理。雨水混 浊时还应作净化处理,饮用时必需经过消毒。 (2)冰雪水的收集与利用:在高寒而缺水地区或在战时,雪是最易取得的水 源。雪水的水质,根据收集的场所的清洁情况而定。远离人群居住地区如高山、 森林地区的雪比较清洁。新下的雪比积雪污染少,收集雪的场所应远离道路、居 民区和部队驻扎地。战时当敌人可能使用核化生武器时,禁止采雪。取雪时应括 去几厘米的表层雪,取中层的雪。取雪的运输工具、盛放容器最好专用并防止污 染。收集的雪可盛于容器内加热或加热水使之溶化,雪水饮用前必须经过煮沸或 消毒。通常一个体积松疏的雪可得 1/10 的水,而压实的雪可得 2/10 的水。 冰的采用卫生要求与雪相同,但冰常比雪污染严重因冰多为地面水,一 个体积的冰溶化后约可得 6/10 的水。长期饮用雨雪水,应该加以矿化。 (二)地面水(surface water) 地面水主要由地面水流所形成,只有小部分是由地下水流形成的,包括海水、 江河、湖、塘、溪流、水库等。地面水容易受到污染。其水质、水量受季节影响 较大。我国调查饮用地面水人数为总人数的 27.61%。南北差异较大,东北地区 居民饮用地面水者仅占 0.8%,而华南地区则为 45.0%。我军调查营区自备水厂采 用地面水为水源的只占 11.5%。南方占 21.9%,北方占 2.4%。我国许多地区由于

过量开采地下水,致地下水量剧减,水质变坏,今后不论地方或军队将会更多的 采用地面水作水源。 1.地面水的类型和特征 (1)江河水:江河水的主要来源是降水,降水流经地面时,冲刷并携带地面泥 沙及污染物流入江河,夏日山洪夹带大量泥沙进入江河,故江河水浑浊度较高, 细菌也多。同时,因来源是降水,因此水质一般硬度不高,矿物质亦不太高。江 河水流速快,稀释能力强,含溶解氧高,自然净化的能力也较强。除大的江河外, 一般江河均按季节涨落,有的江河旱季基本无水。每年丰水期,大量降水进入江 河,浑浊度与细菌含量更增高。但因水量大,盐类含量和硬度则下降。枯水期水 量少,流速减慢,盐类和硬度升高。江河水流量大,水质较软,取用亦方便,故 多选作集中式给水水源。但因江河水易受到污染,通常应经净化和消毒处理才能 饮用。 (2)湖水、水库水:湖水、水库水来源于江河水、溶化的冰雪水、降水或地下 水补给。湖水、水库水流速慢,悬浮物易于沉淀,浑浊度和细菌较江河水低,一 般水质较软,pH 值低,盐类浓度不大,根据其水的来源而定,但易滋生水生物, 尤其是藻类大量繁殖时,可给水带来色度与臭味,增加处理困难。湖和水库较深 时,夏日表层水被加热,藻类易生长,由于藻类光合作用和与空气接触,表层水 含有溶解氧相对较高,而底层水温度较低以及细菌对有机物的生物降解作用而变 成缺氧。在秋季或春季当表层水和底层水温度一致时,可使上下层水产生混合作 用,而致水质发生变化。湖和水库亦应防止受到污染,在筑坝栏蓄水以前,必须 认真做好库底的卫生清理工作。湖水和水库亦可作为饮用水水源。但小湖或小蓄 水库由于自净能力差,易污染,一般不宜选作水源。 (3)塘水:多为人工挖掘 的水塘,无河流补给,主要靠降水作为来源。由于水量少,易受污染,自净能力 差,亦易滋生藻类。一般不宜作为水源,只有在缺水或地下水水质不良地区可作 为分散式给水水源。 (4)海水:海洋是地球上最大的水源。海水占全球水量的 96.5%,但由于海水 含盐量高,一般为 3%左右,味苦咸不能作饮用。利用海水作水源从经济和技术 上考虑都是有困难的。但有些阿拉伯国家由于地处沙漠缺水,也有靠海水淡化作 为水源的。在海岛或舰艇上长期执行任务或在救生应急条件下可能要利用海水, 特别是在海区或近海沙漠作战时,利用海水作水源就成为重要的问题。海湾战争 已经证明了这一点。 2.地面水的利用 (1)直接取水:以河、湖水作水源时,首先要选择符合卫生要求的取水点。清 除取水点周围 100m 内污染源,河水取水点上游 1000m,下游 100m 内不应有污水 排出口或近处无污水排放口的湖边取水。在取水处设置汲水码头或泵船或将取水 管线延至河心或湖的深处取水,亦可修建取水构筑物,以保证水的质量。 分散式给水或临时给水,河流可采取分段用水或定时取水,池塘可采取分塘 用水,选择周围污染少,水量大,水质较好的池塘作为饮用水源,其他池塘作洗 涤用。 (2)过滤取水:分散式给水当河、湖、塘水的水质不良时,可以通过过滤的办 法进行初步处理以改善水质。方法是在河、湖、塘岸边修建自然渗滤井或过滤井。 自然渗滤井是利用水源附近土壤的渗滤作用,当土壤具有较强渗透性时如砂 质土壤,可在岸边附近打一井,距离远近根据土壤渗水性能而定,一般在 5-30m

过量开采地下水,致地下水量剧减,水质变坏,今后不论地方或军队将会更多的 采用地面水作水源。 1.地面水的类型和特征 (1)江河水:江河水的主要来源是降水,降水流经地面时,冲刷并携带地面泥 沙及污染物流入江河,夏日山洪夹带大量泥沙进入江河,故江河水浑浊度较高, 细菌也多。同时,因来源是降水,因此水质一般硬度不高,矿物质亦不太高。江 河水流速快,稀释能力强,含溶解氧高,自然净化的能力也较强。除大的江河外, 一般江河均按季节涨落,有的江河旱季基本无水。每年丰水期,大量降水进入江 河,浑浊度与细菌含量更增高。但因水量大,盐类含量和硬度则下降。枯水期水 量少,流速减慢,盐类和硬度升高。江河水流量大,水质较软,取用亦方便,故 多选作集中式给水水源。但因江河水易受到污染,通常应经净化和消毒处理才能 饮用。 (2)湖水、水库水:湖水、水库水来源于江河水、溶化的冰雪水、降水或地下 水补给。湖水、水库水流速慢,悬浮物易于沉淀,浑浊度和细菌较江河水低,一 般水质较软,pH 值低,盐类浓度不大,根据其水的来源而定,但易滋生水生物, 尤其是藻类大量繁殖时,可给水带来色度与臭味,增加处理困难。湖和水库较深 时,夏日表层水被加热,藻类易生长,由于藻类光合作用和与空气接触,表层水 含有溶解氧相对较高,而底层水温度较低以及细菌对有机物的生物降解作用而变 成缺氧。在秋季或春季当表层水和底层水温度一致时,可使上下层水产生混合作 用,而致水质发生变化。湖和水库亦应防止受到污染,在筑坝栏蓄水以前,必须 认真做好库底的卫生清理工作。湖水和水库亦可作为饮用水水源。但小湖或小蓄 水库由于自净能力差,易污染,一般不宜选作水源。 (3)塘水:多为人工挖掘 的水塘,无河流补给,主要靠降水作为来源。由于水量少,易受污染,自净能力 差,亦易滋生藻类。一般不宜作为水源,只有在缺水或地下水水质不良地区可作 为分散式给水水源。 (4)海水:海洋是地球上最大的水源。海水占全球水量的 96.5%,但由于海水 含盐量高,一般为 3%左右,味苦咸不能作饮用。利用海水作水源从经济和技术 上考虑都是有困难的。但有些阿拉伯国家由于地处沙漠缺水,也有靠海水淡化作 为水源的。在海岛或舰艇上长期执行任务或在救生应急条件下可能要利用海水, 特别是在海区或近海沙漠作战时,利用海水作水源就成为重要的问题。海湾战争 已经证明了这一点。 2.地面水的利用 (1)直接取水:以河、湖水作水源时,首先要选择符合卫生要求的取水点。清 除取水点周围 100m 内污染源,河水取水点上游 1000m,下游 100m 内不应有污水 排出口或近处无污水排放口的湖边取水。在取水处设置汲水码头或泵船或将取水 管线延至河心或湖的深处取水,亦可修建取水构筑物,以保证水的质量。 分散式给水或临时给水,河流可采取分段用水或定时取水,池塘可采取分塘 用水,选择周围污染少,水量大,水质较好的池塘作为饮用水源,其他池塘作洗 涤用。 (2)过滤取水:分散式给水当河、湖、塘水的水质不良时,可以通过过滤的办 法进行初步处理以改善水质。方法是在河、湖、塘岸边修建自然渗滤井或过滤井。 自然渗滤井是利用水源附近土壤的渗滤作用,当土壤具有较强渗透性时如砂 质土壤,可在岸边附近打一井,距离远近根据土壤渗水性能而定,一般在 5-30m