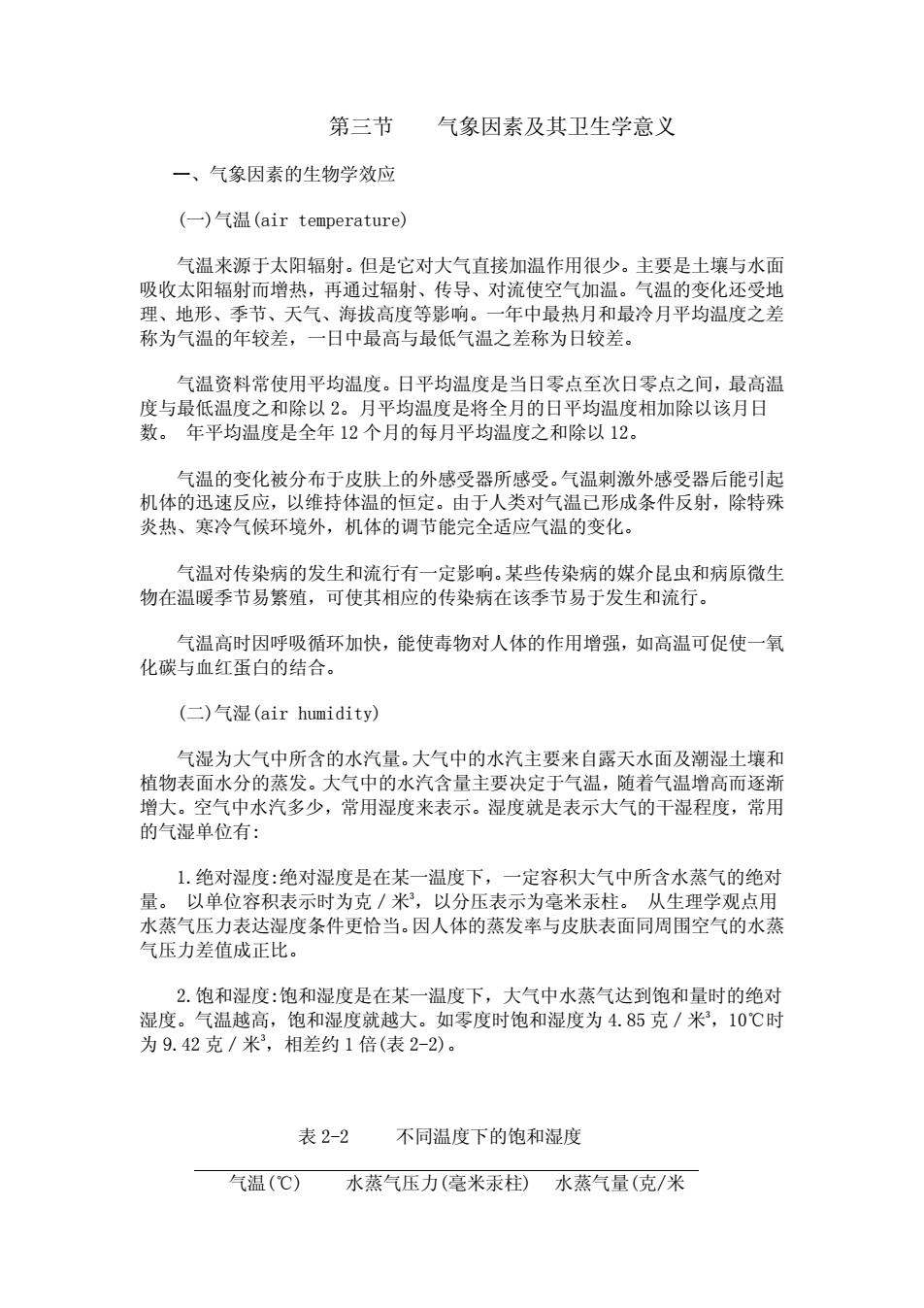

第三节 气象因素及其卫生学意义 一、气象因素的生物学效应 (一)气温(air temperature) 气温来源于太阳辐射。但是它对大气直接加温作用很少。主要是土壤与水面 吸收太阳辐射而增热,再通过辐射、传导、对流使空气加温。气温的变化还受地 理、地形、季节、天气、海拔高度等影响。一年中最热月和最冷月平均温度之差 称为气温的年较差,一日中最高与最低气温之差称为日较差。 气温资料常使用平均温度。日平均温度是当日零点至次日零点之间,最高温 度与最低温度之和除以 2。月平均温度是将全月的日平均温度相加除以该月日 数。 年平均温度是全年 12 个月的每月平均温度之和除以 12。 气温的变化被分布于皮肤上的外感受器所感受。气温刺激外感受器后能引起 机体的迅速反应,以维持体温的恒定。由于人类对气温已形成条件反射,除特殊 炎热、寒冷气候环境外,机体的调节能完全适应气温的变化。 气温对传染病的发生和流行有一定影响。某些传染病的媒介昆虫和病原微生 物在温暖季节易繁殖,可使其相应的传染病在该季节易于发生和流行。 气温高时因呼吸循环加快,能使毒物对人体的作用增强,如高温可促使一氧 化碳与血红蛋白的结合。 (二)气湿(air humidity) 气湿为大气中所含的水汽量。大气中的水汽主要来自露天水面及潮湿土壤和 植物表面水分的蒸发。大气中的水汽含量主要决定于气温,随着气温增高而逐渐 增大。空气中水汽多少,常用湿度来表示。湿度就是表示大气的干湿程度,常用 的气湿单位有: 1.绝对湿度:绝对湿度是在某一温度下,一定容积大气中所含水蒸气的绝对 量。 以单位容积表示时为克/米3 ,以分压表示为毫米汞柱。 从生理学观点用 水蒸气压力表达湿度条件更恰当。因人体的蒸发率与皮肤表面同周围空气的水蒸 气压力差值成正比。 2.饱和湿度:饱和湿度是在某一温度下,大气中水蒸气达到饱和量时的绝对 湿度。气温越高,饱和湿度就越大。如零度时饱和湿度为 4.85 克/米3 ,10℃时 为 9.42 克/米3 ,相差约 1 倍(表 2-2)。 表 2-2 不同温度下的饱和湿度 气温(℃) 水蒸气压力(毫米汞柱) 水蒸气量(克/米

第三节 气象因素及其卫生学意义 一、气象因素的生物学效应 (一)气温(air temperature) 气温来源于太阳辐射。但是它对大气直接加温作用很少。主要是土壤与水面 吸收太阳辐射而增热,再通过辐射、传导、对流使空气加温。气温的变化还受地 理、地形、季节、天气、海拔高度等影响。一年中最热月和最冷月平均温度之差 称为气温的年较差,一日中最高与最低气温之差称为日较差。 气温资料常使用平均温度。日平均温度是当日零点至次日零点之间,最高温 度与最低温度之和除以 2。月平均温度是将全月的日平均温度相加除以该月日 数。 年平均温度是全年 12 个月的每月平均温度之和除以 12。 气温的变化被分布于皮肤上的外感受器所感受。气温刺激外感受器后能引起 机体的迅速反应,以维持体温的恒定。由于人类对气温已形成条件反射,除特殊 炎热、寒冷气候环境外,机体的调节能完全适应气温的变化。 气温对传染病的发生和流行有一定影响。某些传染病的媒介昆虫和病原微生 物在温暖季节易繁殖,可使其相应的传染病在该季节易于发生和流行。 气温高时因呼吸循环加快,能使毒物对人体的作用增强,如高温可促使一氧 化碳与血红蛋白的结合。 (二)气湿(air humidity) 气湿为大气中所含的水汽量。大气中的水汽主要来自露天水面及潮湿土壤和 植物表面水分的蒸发。大气中的水汽含量主要决定于气温,随着气温增高而逐渐 增大。空气中水汽多少,常用湿度来表示。湿度就是表示大气的干湿程度,常用 的气湿单位有: 1.绝对湿度:绝对湿度是在某一温度下,一定容积大气中所含水蒸气的绝对 量。 以单位容积表示时为克/米3 ,以分压表示为毫米汞柱。 从生理学观点用 水蒸气压力表达湿度条件更恰当。因人体的蒸发率与皮肤表面同周围空气的水蒸 气压力差值成正比。 2.饱和湿度:饱和湿度是在某一温度下,大气中水蒸气达到饱和量时的绝对 湿度。气温越高,饱和湿度就越大。如零度时饱和湿度为 4.85 克/米3 ,10℃时 为 9.42 克/米3 ,相差约 1 倍(表 2-2)。 表 2-2 不同温度下的饱和湿度 气温(℃) 水蒸气压力(毫米汞柱) 水蒸气量(克/米

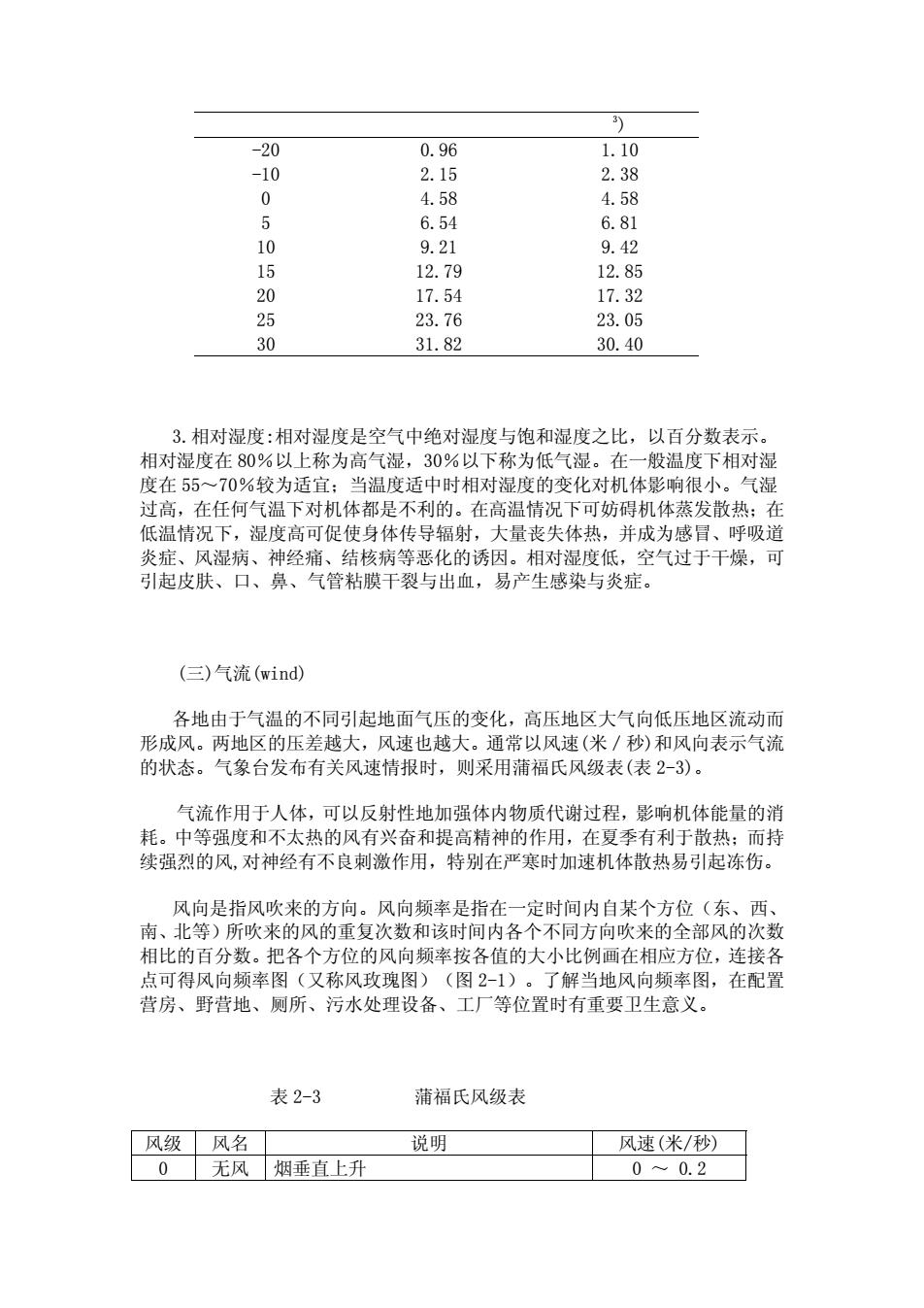

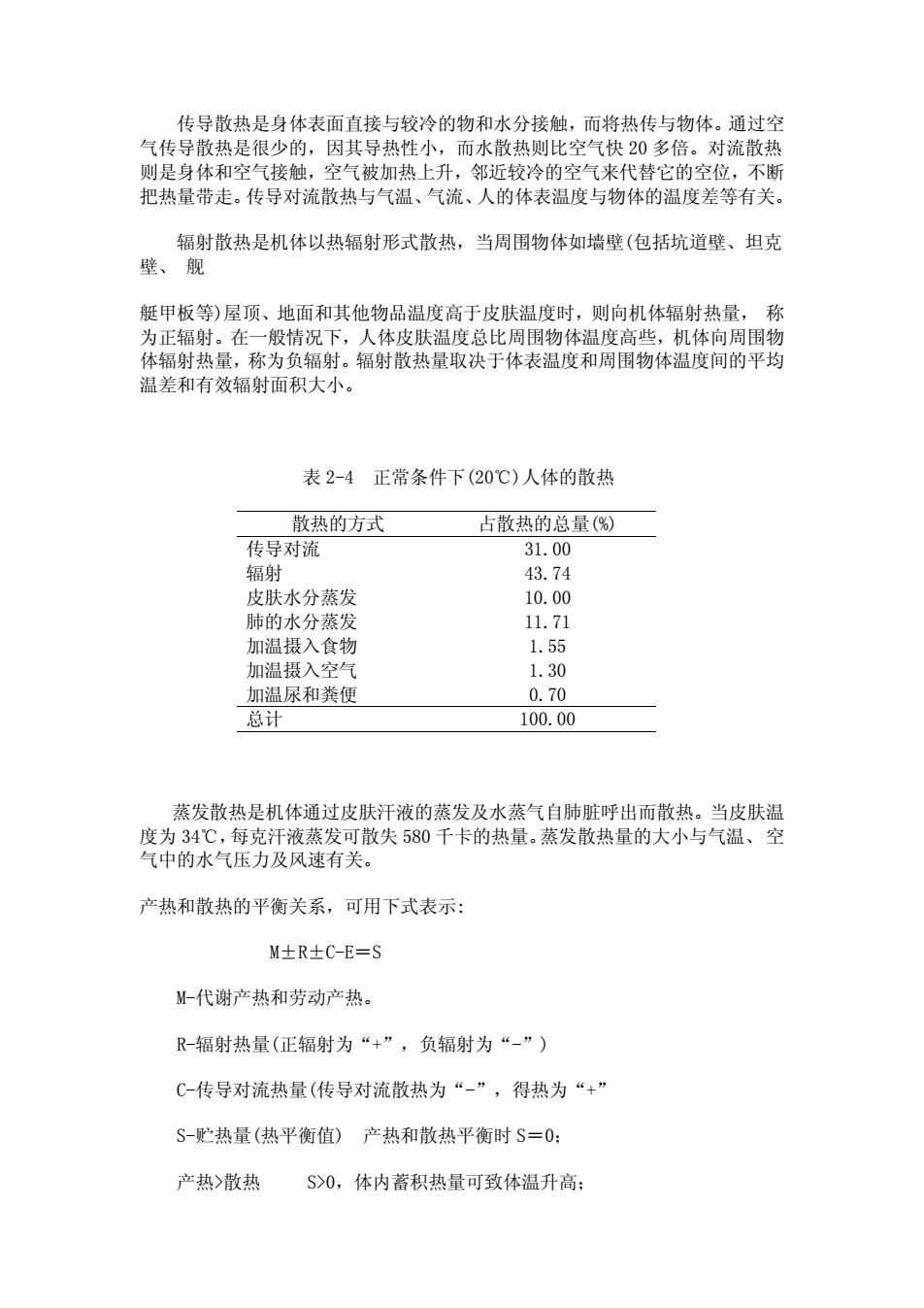

3 ) -20 0.96 1.10 -10 2.15 2.38 0 4.58 4.58 5 6.54 6.81 10 9.21 9.42 15 12.79 12.85 20 17.54 17.32 25 23.76 23.05 30 31.82 30.40 3.相对湿度:相对湿度是空气中绝对湿度与饱和湿度之比,以百分数表示。 相对湿度在 80%以上称为高气湿,30%以下称为低气湿。在一般温度下相对湿 度在 55~70%较为适宜;当温度适中时相对湿度的变化对机体影响很小。气湿 过高,在任何气温下对机体都是不利的。在高温情况下可妨碍机体蒸发散热;在 低温情况下,湿度高可促使身体传导辐射,大量丧失体热,并成为感冒、呼吸道 炎症、风湿病、神经痛、结核病等恶化的诱因。相对湿度低,空气过于干燥,可 引起皮肤、口、鼻、气管粘膜干裂与出血,易产生感染与炎症。 (三)气流(wind) 各地由于气温的不同引起地面气压的变化,高压地区大气向低压地区流动而 形成风。两地区的压差越大,风速也越大。通常以风速(米/秒)和风向表示气流 的状态。气象台发布有关风速情报时,则采用蒲福氏风级表(表 2-3)。 气流作用于人体,可以反射性地加强体内物质代谢过程,影响机体能量的消 耗。中等强度和不太热的风有兴奋和提高精神的作用,在夏季有利于散热;而持 续强烈的风,对神经有不良刺激作用,特别在严寒时加速机体散热易引起冻伤。 风向是指风吹来的方向。风向频率是指在一定时间内自某个方位(东、西、 南、北等)所吹来的风的重复次数和该时间内各个不同方向吹来的全部风的次数 相比的百分数。把各个方位的风向频率按各值的大小比例画在相应方位,连接各 点可得风向频率图(又称风玫瑰图)(图 2-1)。了解当地风向频率图,在配置 营房、野营地、厕所、污水处理设备、工厂等位置时有重要卫生意义。 表 2-3 蒲福氏风级表 风级 风名 说明 风速(米/秒) 0 无风 烟垂直上升 0 ~ 0.2

3 ) -20 0.96 1.10 -10 2.15 2.38 0 4.58 4.58 5 6.54 6.81 10 9.21 9.42 15 12.79 12.85 20 17.54 17.32 25 23.76 23.05 30 31.82 30.40 3.相对湿度:相对湿度是空气中绝对湿度与饱和湿度之比,以百分数表示。 相对湿度在 80%以上称为高气湿,30%以下称为低气湿。在一般温度下相对湿 度在 55~70%较为适宜;当温度适中时相对湿度的变化对机体影响很小。气湿 过高,在任何气温下对机体都是不利的。在高温情况下可妨碍机体蒸发散热;在 低温情况下,湿度高可促使身体传导辐射,大量丧失体热,并成为感冒、呼吸道 炎症、风湿病、神经痛、结核病等恶化的诱因。相对湿度低,空气过于干燥,可 引起皮肤、口、鼻、气管粘膜干裂与出血,易产生感染与炎症。 (三)气流(wind) 各地由于气温的不同引起地面气压的变化,高压地区大气向低压地区流动而 形成风。两地区的压差越大,风速也越大。通常以风速(米/秒)和风向表示气流 的状态。气象台发布有关风速情报时,则采用蒲福氏风级表(表 2-3)。 气流作用于人体,可以反射性地加强体内物质代谢过程,影响机体能量的消 耗。中等强度和不太热的风有兴奋和提高精神的作用,在夏季有利于散热;而持 续强烈的风,对神经有不良刺激作用,特别在严寒时加速机体散热易引起冻伤。 风向是指风吹来的方向。风向频率是指在一定时间内自某个方位(东、西、 南、北等)所吹来的风的重复次数和该时间内各个不同方向吹来的全部风的次数 相比的百分数。把各个方位的风向频率按各值的大小比例画在相应方位,连接各 点可得风向频率图(又称风玫瑰图)(图 2-1)。了解当地风向频率图,在配置 营房、野营地、厕所、污水处理设备、工厂等位置时有重要卫生意义。 表 2-3 蒲福氏风级表 风级 风名 说明 风速(米/秒) 0 无风 烟垂直上升 0 ~ 0.2

1 软风 烟微偏斜,但风向标不能转动 0.3 ~ 1.5 2 轻风 人面感觉有风,树叶有微响,风向标能 转动 1.6 ~ 3.3 3 微风 树叶和微树枝摇动不息,旌旗展开 3.4 ~ 5.4 4 和风 能吹起地面灰尘和纸张,小树枝摇动 5.5 ~ 7.9 5 清风 有叶的小枝摇摆,水面有小波 8.0 ~ 10.7 6 强风 大树枝摇动,电线呼呼作响 10.8 ~ 13.8 7 疾风 全树摇动,迎风步行感觉不便 13.9 ~ 17.1 8 大风 微枝折毁,人向前行感到阻力很大 17.2 ~ 20.7 9 烈风 小建筑物可被摧毁 20.8 ~ 24.4 10 狂风 可将树连根拔起,或将建筑物摧毁 24.5 ~ 28.4 11 暴风 陆上少见,有则必有重大损毁 28.5 ~ 32.6 12 飓风 陆上极少见,破坏力极大 >32.6 图 2-1 风向频率图 (四)气压(air pressure) 围绕地球表面的大气具有重量,对地球表面产生一定的压力,这种压力称为 气压。气压单位以毫米汞柱或巴或毫巴表示。1 毫米汞柱相当于 1.3332 毫巴,1 毫巴相当于 0.75 毫米汞柱。 气压随高度上升而减低。在大气下层,每升高 10.5 米,气压下降 1 毫米汞 柱。 气压昼夜变动很小,约 0.5~2 毫米汞柱,一年中波动约 20~30 毫米汞柱。 大陆上气压最高在冬季,最低在夏季,海洋则相反。 气压微小变化一般对正常人并无影响。但风湿病、关节炎、结核病患者,有的精 神病患者对气压变化反应比较敏感。高原低气压,低氧分压可以引起高原适应不 全症。在过高气压下,如减压过快可以引起潜函病。 二、气象因素对机体的综合影响 (一)机体的热平衡 机体正常生理功能的维持,需要一定的体温。人体在各种气象条件下,能够 保持体温的相对恒定,是在中枢神经系统的支配与调节下,通过产热与散热两个 过程动态平衡的结果。 产热是个化学过程,是体内各种营养物质新陈代谢的结果,它是通过体内氧 化过程的减弱或加强来调节的。 散热则是个物理过程,它通过皮肤血管的收缩与舒张,汗液分泌多少的机制, 以传导、对流、辐射、蒸发等方式来完成的

1 软风 烟微偏斜,但风向标不能转动 0.3 ~ 1.5 2 轻风 人面感觉有风,树叶有微响,风向标能 转动 1.6 ~ 3.3 3 微风 树叶和微树枝摇动不息,旌旗展开 3.4 ~ 5.4 4 和风 能吹起地面灰尘和纸张,小树枝摇动 5.5 ~ 7.9 5 清风 有叶的小枝摇摆,水面有小波 8.0 ~ 10.7 6 强风 大树枝摇动,电线呼呼作响 10.8 ~ 13.8 7 疾风 全树摇动,迎风步行感觉不便 13.9 ~ 17.1 8 大风 微枝折毁,人向前行感到阻力很大 17.2 ~ 20.7 9 烈风 小建筑物可被摧毁 20.8 ~ 24.4 10 狂风 可将树连根拔起,或将建筑物摧毁 24.5 ~ 28.4 11 暴风 陆上少见,有则必有重大损毁 28.5 ~ 32.6 12 飓风 陆上极少见,破坏力极大 >32.6 图 2-1 风向频率图 (四)气压(air pressure) 围绕地球表面的大气具有重量,对地球表面产生一定的压力,这种压力称为 气压。气压单位以毫米汞柱或巴或毫巴表示。1 毫米汞柱相当于 1.3332 毫巴,1 毫巴相当于 0.75 毫米汞柱。 气压随高度上升而减低。在大气下层,每升高 10.5 米,气压下降 1 毫米汞 柱。 气压昼夜变动很小,约 0.5~2 毫米汞柱,一年中波动约 20~30 毫米汞柱。 大陆上气压最高在冬季,最低在夏季,海洋则相反。 气压微小变化一般对正常人并无影响。但风湿病、关节炎、结核病患者,有的精 神病患者对气压变化反应比较敏感。高原低气压,低氧分压可以引起高原适应不 全症。在过高气压下,如减压过快可以引起潜函病。 二、气象因素对机体的综合影响 (一)机体的热平衡 机体正常生理功能的维持,需要一定的体温。人体在各种气象条件下,能够 保持体温的相对恒定,是在中枢神经系统的支配与调节下,通过产热与散热两个 过程动态平衡的结果。 产热是个化学过程,是体内各种营养物质新陈代谢的结果,它是通过体内氧 化过程的减弱或加强来调节的。 散热则是个物理过程,它通过皮肤血管的收缩与舒张,汗液分泌多少的机制, 以传导、对流、辐射、蒸发等方式来完成的

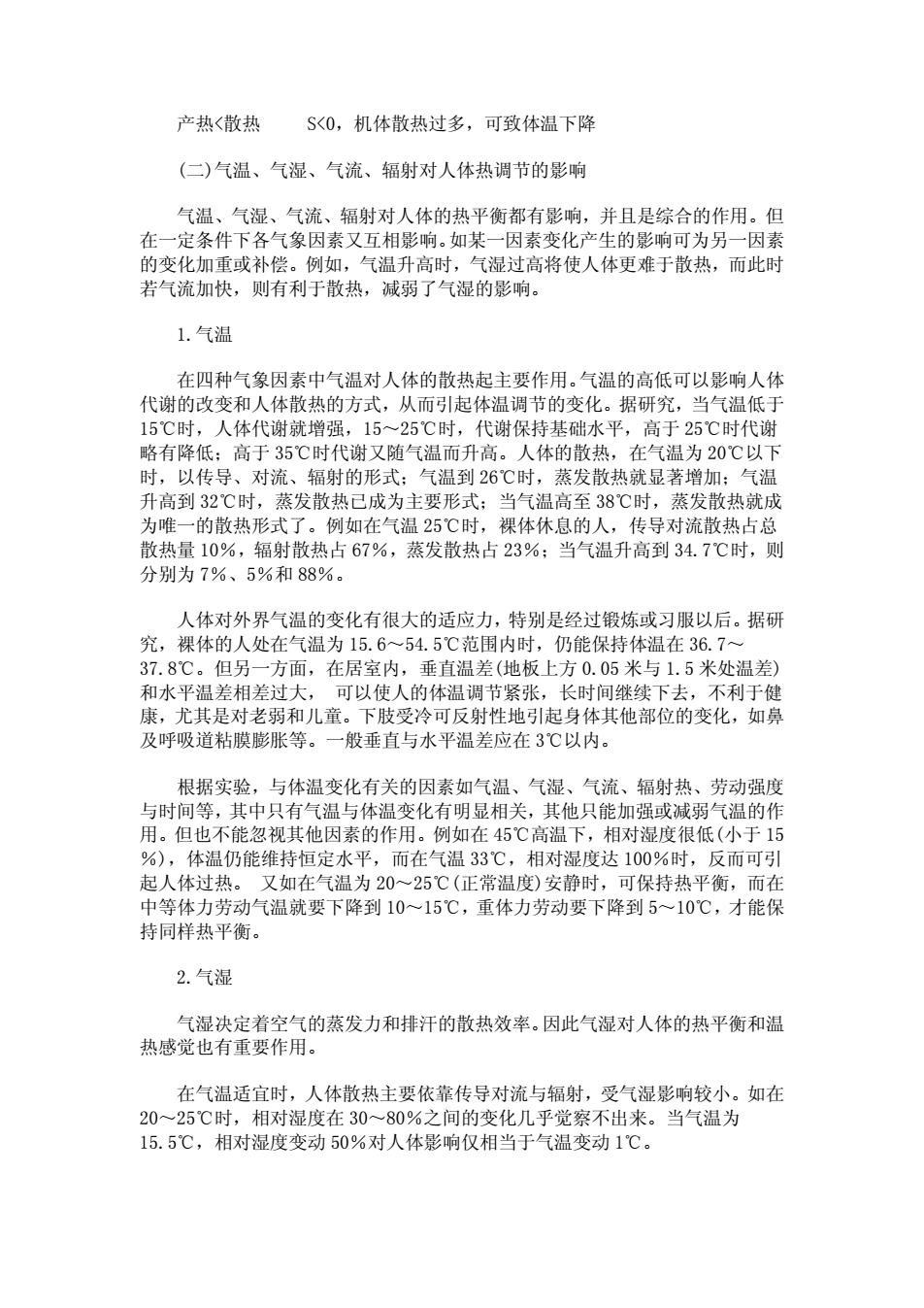

传导散热是身体表面直接与较冷的物和水分接触,而将热传与物体。通过空 气传导散热是很少的,因其导热性小,而水散热则比空气快 20 多倍。对流散热 则是身体和空气接触,空气被加热上升,邻近较冷的空气来代替它的空位,不断 把热量带走。传导对流散热与气温、气流、人的体表温度与物体的温度差等有关。 辐射散热是机体以热辐射形式散热,当周围物体如墙壁(包括坑道壁、坦克 壁、 舰 艇甲板等)屋顶、地面和其他物品温度高于皮肤温度时,则向机体辐射热量, 称 为正辐射。在一般情况下,人体皮肤温度总比周围物体温度高些,机体向周围物 体辐射热量,称为负辐射。辐射散热量取决于体表温度和周围物体温度间的平均 温差和有效辐射面积大小。 表 2-4 正常条件下(20℃)人体的散热 散热的方式 占散热的总量(%) 传导对流 31.00 辐射 43.74 皮肤水分蒸发 10.00 肺的水分蒸发 11.71 加温摄入食物 1.55 加温摄入空气 1.30 加温尿和粪便 0.70 总计 100.00 蒸发散热是机体通过皮肤汗液的蒸发及水蒸气自肺脏呼出而散热。当皮肤温 度为 34℃,每克汗液蒸发可散失 580 千卡的热量。蒸发散热量的大小与气温、 空 气中的水气压力及风速有关。 产热和散热的平衡关系,可用下式表示: M±R±C-E=S M-代谢产热和劳动产热。 R-辐射热量(正辐射为“+”,负辐射为“-”) C-传导对流热量(传导对流散热为“-”,得热为“+” S-贮热量(热平衡值) 产热和散热平衡时 S=0; 产热>散热 S>0,体内蓄积热量可致体温升高;

传导散热是身体表面直接与较冷的物和水分接触,而将热传与物体。通过空 气传导散热是很少的,因其导热性小,而水散热则比空气快 20 多倍。对流散热 则是身体和空气接触,空气被加热上升,邻近较冷的空气来代替它的空位,不断 把热量带走。传导对流散热与气温、气流、人的体表温度与物体的温度差等有关。 辐射散热是机体以热辐射形式散热,当周围物体如墙壁(包括坑道壁、坦克 壁、 舰 艇甲板等)屋顶、地面和其他物品温度高于皮肤温度时,则向机体辐射热量, 称 为正辐射。在一般情况下,人体皮肤温度总比周围物体温度高些,机体向周围物 体辐射热量,称为负辐射。辐射散热量取决于体表温度和周围物体温度间的平均 温差和有效辐射面积大小。 表 2-4 正常条件下(20℃)人体的散热 散热的方式 占散热的总量(%) 传导对流 31.00 辐射 43.74 皮肤水分蒸发 10.00 肺的水分蒸发 11.71 加温摄入食物 1.55 加温摄入空气 1.30 加温尿和粪便 0.70 总计 100.00 蒸发散热是机体通过皮肤汗液的蒸发及水蒸气自肺脏呼出而散热。当皮肤温 度为 34℃,每克汗液蒸发可散失 580 千卡的热量。蒸发散热量的大小与气温、 空 气中的水气压力及风速有关。 产热和散热的平衡关系,可用下式表示: M±R±C-E=S M-代谢产热和劳动产热。 R-辐射热量(正辐射为“+”,负辐射为“-”) C-传导对流热量(传导对流散热为“-”,得热为“+” S-贮热量(热平衡值) 产热和散热平衡时 S=0; 产热>散热 S>0,体内蓄积热量可致体温升高;

产热<散热 S<0,机体散热过多,可致体温下降 (二)气温、气湿、气流、辐射对人体热调节的影响 气温、气湿、气流、辐射对人体的热平衡都有影响,并且是综合的作用。但 在一定条件下各气象因素又互相影响。如某一因素变化产生的影响可为另一因素 的变化加重或补偿。例如,气温升高时,气湿过高将使人体更难于散热,而此时 若气流加快,则有利于散热,减弱了气湿的影响。 1.气温 在四种气象因素中气温对人体的散热起主要作用。气温的高低可以影响人体 代谢的改变和人体散热的方式,从而引起体温调节的变化。据研究,当气温低于 15℃时,人体代谢就增强,15~25℃时,代谢保持基础水平,高于 25℃时代谢 略有降低;高于 35℃时代谢又随气温而升高。人体的散热,在气温为 20℃以下 时,以传导、对流、辐射的形式;气温到 26℃时,蒸发散热就显著增加;气温 升高到 32℃时,蒸发散热已成为主要形式;当气温高至 38℃时,蒸发散热就成 为唯一的散热形式了。例如在气温 25℃时,裸体休息的人,传导对流散热占总 散热量 10%,辐射散热占 67%,蒸发散热占 23%;当气温升高到 34.7℃时,则 分别为 7%、5%和 88%。 人体对外界气温的变化有很大的适应力,特别是经过锻炼或习服以后。据研 究,裸体的人处在气温为 15.6~54.5℃范围内时,仍能保持体温在 36.7~ 37.8℃。但另一方面,在居室内,垂直温差(地板上方 0.05 米与 1.5 米处温差) 和水平温差相差过大, 可以使人的体温调节紧张,长时间继续下去,不利于健 康,尤其是对老弱和儿童。下肢受冷可反射性地引起身体其他部位的变化,如鼻 及呼吸道粘膜膨胀等。一般垂直与水平温差应在 3℃以内。 根据实验,与体温变化有关的因素如气温、气湿、气流、辐射热、劳动强度 与时间等,其中只有气温与体温变化有明显相关,其他只能加强或减弱气温的作 用。但也不能忽视其他因素的作用。例如在 45℃高温下,相对湿度很低(小于 15 %),体温仍能维持恒定水平,而在气温 33℃,相对湿度达 100%时,反而可引 起人体过热。 又如在气温为 20~25℃(正常温度)安静时,可保持热平衡,而在 中等体力劳动气温就要下降到 10~15℃,重体力劳动要下降到 5~10℃,才能保 持同样热平衡。 2.气湿 气湿决定着空气的蒸发力和排汗的散热效率。因此气湿对人体的热平衡和温 热感觉也有重要作用。 在气温适宜时,人体散热主要依靠传导对流与辐射,受气湿影响较小。如在 20~25℃时,相对湿度在 30~80%之间的变化几乎觉察不出来。当气温为 15.5℃,相对湿度变动 50%对人体影响仅相当于气温变动 1℃

产热<散热 S<0,机体散热过多,可致体温下降 (二)气温、气湿、气流、辐射对人体热调节的影响 气温、气湿、气流、辐射对人体的热平衡都有影响,并且是综合的作用。但 在一定条件下各气象因素又互相影响。如某一因素变化产生的影响可为另一因素 的变化加重或补偿。例如,气温升高时,气湿过高将使人体更难于散热,而此时 若气流加快,则有利于散热,减弱了气湿的影响。 1.气温 在四种气象因素中气温对人体的散热起主要作用。气温的高低可以影响人体 代谢的改变和人体散热的方式,从而引起体温调节的变化。据研究,当气温低于 15℃时,人体代谢就增强,15~25℃时,代谢保持基础水平,高于 25℃时代谢 略有降低;高于 35℃时代谢又随气温而升高。人体的散热,在气温为 20℃以下 时,以传导、对流、辐射的形式;气温到 26℃时,蒸发散热就显著增加;气温 升高到 32℃时,蒸发散热已成为主要形式;当气温高至 38℃时,蒸发散热就成 为唯一的散热形式了。例如在气温 25℃时,裸体休息的人,传导对流散热占总 散热量 10%,辐射散热占 67%,蒸发散热占 23%;当气温升高到 34.7℃时,则 分别为 7%、5%和 88%。 人体对外界气温的变化有很大的适应力,特别是经过锻炼或习服以后。据研 究,裸体的人处在气温为 15.6~54.5℃范围内时,仍能保持体温在 36.7~ 37.8℃。但另一方面,在居室内,垂直温差(地板上方 0.05 米与 1.5 米处温差) 和水平温差相差过大, 可以使人的体温调节紧张,长时间继续下去,不利于健 康,尤其是对老弱和儿童。下肢受冷可反射性地引起身体其他部位的变化,如鼻 及呼吸道粘膜膨胀等。一般垂直与水平温差应在 3℃以内。 根据实验,与体温变化有关的因素如气温、气湿、气流、辐射热、劳动强度 与时间等,其中只有气温与体温变化有明显相关,其他只能加强或减弱气温的作 用。但也不能忽视其他因素的作用。例如在 45℃高温下,相对湿度很低(小于 15 %),体温仍能维持恒定水平,而在气温 33℃,相对湿度达 100%时,反而可引 起人体过热。 又如在气温为 20~25℃(正常温度)安静时,可保持热平衡,而在 中等体力劳动气温就要下降到 10~15℃,重体力劳动要下降到 5~10℃,才能保 持同样热平衡。 2.气湿 气湿决定着空气的蒸发力和排汗的散热效率。因此气湿对人体的热平衡和温 热感觉也有重要作用。 在气温适宜时,人体散热主要依靠传导对流与辐射,受气湿影响较小。如在 20~25℃时,相对湿度在 30~80%之间的变化几乎觉察不出来。当气温为 15.5℃,相对湿度变动 50%对人体影响仅相当于气温变动 1℃