第五章 阵地卫生 阵地(battle field)系指战时部队在进攻战斗或防御战斗而预先构筑工事的 作战地区。为了有利于打击和消灭敌人,保存自己,取得战斗胜利,通常在前沿 阵地构筑露天的和掩蔽式的防御工事,防御工事有永备工事和野战工事,是部队 用以防护武器杀伤的战斗工事,也是防御不良气候侵袭的临时居住场所。掩蔽式 防御工事有坑道、永久性碉堡、避弹所、指挥所、救护所等;露天式防御工事有 散兵壕、堑壕、交通壕及简单掩体等。 战时由于任务紧迫,战斗频繁,条件较差,历次战争造成非战斗减员,削弱 战斗力的事例颇多。为了保障战争胜利,做好前沿阵地的卫生工作是非常重要的。 阵地卫生工作的基本任务就是研究和评价阵地环境中各种有害因素对人员身体 健康的影响,采取积极地防治措施,改善生存条件,预防和控制疾病的发生和流 行,提高部队人员的健康水平、增强部队战斗力,保证各项战斗任务的完成。 第一节 坑道进驻卫生 坑道(tunnel)是反侵略战争中有利于杀伤敌人、便于保存自己的永久性工 事。它不仅是战斗、训练的场所,也是参战部队日常生活、宿营之处。坑道被覆 严密坚固,即可防护常规武器对人体的损伤,又能有效地防护核化生武器的袭击。 由于坑道穿入山腹、深入地下,周围岩石与土壤形成的围护结构,使密闭坑道的 内部气温稳定,冬暖夏凉。 由于坑道结构的特点,容积有限,通风不良,部队的一切活动都必须在这有 限的空间内进行,因此带来一系列卫生问题。如空气的污染、潮湿、照明不足、 供水困难、食品容易变质、粪污处理不便等,在进驻期间必须根据坑道的环境特 点,采取相应的措施,以保证指战员的健康和旺盛的战斗力。 进驻坑道卫生工作的主要任务是熟悉坑道环境的特点,握坑道内部微小气候 及空气成分变化的基本规律及其对人体的影响。采取相应的措施,做好坑道内除 湿防潮,进行有效的通风及空气再生工作;为满足进驻人员在工作、战斗与生活 上基本需要;做好坑道内贮水与贮粮工作,对给水与营养进行卫生监督;合理选 择和配置坑道内照明光源;对坑道内污物粪便进行妥善处理,防止对坑道内空气 的污染;卫生管理制度;做好工事内发射火炮时的卫生防护工作,减少和消除火 炮射击时产生的噪声、硝烟及粉尘对坑道内的污染。 一、坑道内部结构与微小气候特点 (一) 坑道的结构 坑道的结构通常分为主体与头部两大部分。主体是坑道的主要部分,包括房 间和通道。头部分为头部工事与颈部。头部工事包括出入口、火力点、观察所等; 颈部是头部工事和坑道主体的连接部分。 坑道内通常筑成若干弯曲部分,如有 3 个以上出入口时,就产生坑道分支。 根据分支长短和作用不同,又分为主坑道和支坑道。在一条坑道内,筑有许多房 间,房间配置有办公室、休息室、电台间、动力间、储藏室、贮水库、坑道内厨 房、厕所等。通道则是各房间及坑道头部之间的联络通道。 为了防护核化生武器的袭击,在坑道入口必须设有消波室、滤毒通风装置, 以防止和消除冲击波和滤除有害物质和洗消间,在外界染毒情况下,对进驻人员 进行洗消时使用

第五章 阵地卫生 阵地(battle field)系指战时部队在进攻战斗或防御战斗而预先构筑工事的 作战地区。为了有利于打击和消灭敌人,保存自己,取得战斗胜利,通常在前沿 阵地构筑露天的和掩蔽式的防御工事,防御工事有永备工事和野战工事,是部队 用以防护武器杀伤的战斗工事,也是防御不良气候侵袭的临时居住场所。掩蔽式 防御工事有坑道、永久性碉堡、避弹所、指挥所、救护所等;露天式防御工事有 散兵壕、堑壕、交通壕及简单掩体等。 战时由于任务紧迫,战斗频繁,条件较差,历次战争造成非战斗减员,削弱 战斗力的事例颇多。为了保障战争胜利,做好前沿阵地的卫生工作是非常重要的。 阵地卫生工作的基本任务就是研究和评价阵地环境中各种有害因素对人员身体 健康的影响,采取积极地防治措施,改善生存条件,预防和控制疾病的发生和流 行,提高部队人员的健康水平、增强部队战斗力,保证各项战斗任务的完成。 第一节 坑道进驻卫生 坑道(tunnel)是反侵略战争中有利于杀伤敌人、便于保存自己的永久性工 事。它不仅是战斗、训练的场所,也是参战部队日常生活、宿营之处。坑道被覆 严密坚固,即可防护常规武器对人体的损伤,又能有效地防护核化生武器的袭击。 由于坑道穿入山腹、深入地下,周围岩石与土壤形成的围护结构,使密闭坑道的 内部气温稳定,冬暖夏凉。 由于坑道结构的特点,容积有限,通风不良,部队的一切活动都必须在这有 限的空间内进行,因此带来一系列卫生问题。如空气的污染、潮湿、照明不足、 供水困难、食品容易变质、粪污处理不便等,在进驻期间必须根据坑道的环境特 点,采取相应的措施,以保证指战员的健康和旺盛的战斗力。 进驻坑道卫生工作的主要任务是熟悉坑道环境的特点,握坑道内部微小气候 及空气成分变化的基本规律及其对人体的影响。采取相应的措施,做好坑道内除 湿防潮,进行有效的通风及空气再生工作;为满足进驻人员在工作、战斗与生活 上基本需要;做好坑道内贮水与贮粮工作,对给水与营养进行卫生监督;合理选 择和配置坑道内照明光源;对坑道内污物粪便进行妥善处理,防止对坑道内空气 的污染;卫生管理制度;做好工事内发射火炮时的卫生防护工作,减少和消除火 炮射击时产生的噪声、硝烟及粉尘对坑道内的污染。 一、坑道内部结构与微小气候特点 (一) 坑道的结构 坑道的结构通常分为主体与头部两大部分。主体是坑道的主要部分,包括房 间和通道。头部分为头部工事与颈部。头部工事包括出入口、火力点、观察所等; 颈部是头部工事和坑道主体的连接部分。 坑道内通常筑成若干弯曲部分,如有 3 个以上出入口时,就产生坑道分支。 根据分支长短和作用不同,又分为主坑道和支坑道。在一条坑道内,筑有许多房 间,房间配置有办公室、休息室、电台间、动力间、储藏室、贮水库、坑道内厨 房、厕所等。通道则是各房间及坑道头部之间的联络通道。 为了防护核化生武器的袭击,在坑道入口必须设有消波室、滤毒通风装置, 以防止和消除冲击波和滤除有害物质和洗消间,在外界染毒情况下,对进驻人员 进行洗消时使用

(二) 坑道内的微小气候 坑道内的微小气候的状况,主要取决于所处的地理位置,构筑深度以及当地 的地质等条件。外界气候的变化,虽可产生一定影响,但作用甚小。 1.坑道内温度 无人进驻的备用坑道,当密闭门长期处于关门时,内部气温基本上维持在一 个较为稳定的水平,不受或很少受外界气温的影响。华北某地,当外界气温一年 四季变动于-7~22℃,相差 29℃时,备用坑道内的气温始终保持在 12~13℃, 相差仅为 1℃。南方某地,当外界气温一年四季变动于 14~28.3℃,相差 14.3 ℃时,备用坑道内气温则保持在 20.8~24.1℃,相差为 3.3℃。坑道内气温高低 是与同等深度的土壤温度有密切的关系。土壤温度随深度不同而不同。坑道深度 越深,土壤温度变化越小;地下 1m 左右时的土壤温度一天的变动很少。地下 15~ 30m 时,长期处于密闭而又无人居住的备用坑道,尽管外界气温不断变化,而坑 道内气温一年则能保持在一个较为恒定的水平。夏季坑道内气温低于外界,冬季 则又高于外界,所以当人员进入坑道之后,有冬暖夏凉的感觉。 有人进驻时坑道气温的变化与进驻人员的多少及通风量的大小有关。一般情况 下,进入的人数越多或通风量越小,气温上升越高;当有人进驻后,以每人l0m3 /h 以下的通风量进行机械通风时,在l~2h内坑道内气温迅速上升,以后变为徐缓, 经 5~6h之后则逐渐趋于稳定。北方坑道在冬季可稳定于 14~15℃;南方坑道即使 在夏季也可稳定于 28~29℃。 坑道内气温上升的主要原因,除了机械运转发生热能以外,主要是人体所放 散的热量。据报导,工事内人员每人每小时的散热量:安静状态为 209.2J,脑 力劳动为 313.8~418.4J,不同强度的体力劳动为 836.8~1255.2J。此外,人体 散热与四周环境有一定关系,当环境温度在 15~35℃之间时,人体产热、散热 基本是平衡的,但在低于 15℃或高于 35℃时,人体产热或散热将要增加。正因 为人体散热是造成坑道内气温上升的主要来源,因而当坑道各区域的人员分布不 均衡时,气温也就有高有低。一般情况下房间内的人数多于通道,故房间温度比 通道约高 3~5℃。 温度的卫生学标准:居住环境的合适温度为 18~20℃,室温超过 25℃时则 有热感;低于 14℃时则有冷感。我军从实际出发制定的坑道内温度卫生学标准 为 15~30℃,冬季北方地区坑道最低限值为 13℃,夏季南方地区坑道最高限值 为 32℃。以此标准衡量,不论是南方或北方,也不论夏季或冬季,坑道内的实 际温度作为战时生活环境仍是比较合适的。对某些特殊用途的坑道内部温度应保 持在 18~23℃,卫生坑道中手术室、绷带交换室、抗休克室、消毒室等应为 25~ 28℃。因而要根据具体情况,考虑采取升温措施,以保证达到规定的温度标准。 2.坑道内湿度 无人居住的备用坑道,内部潮湿的高低因坑道所处的地区及季节的不同而有 差异,特别是与坑道口是否密闭关系密切。南方沿海坑道,在无人居住且长期处 于密闭时,内部相对湿度为 93%~99%,相差 6%;北方坑道密闭门长期敞开时, 内部相对湿度 10 月份可达 100%,1 月份约 60%,相差为 40%。可见南方坑道 相对湿度高,长期密闭,变化不大;北方坑道湿度低于南方,如密闭门长期敞开, 坑道内湿度年变化十分悬殊。 有人居住的坑道,内部湿度的高低依进入人数及通风情况的不同而有所差 别,与进驻前的湿度也有密切关系。冬季北方坑道,进驻前平均相对湿度为 63 %,进驻后,以每人 7m3 /h以下的风量进行通风时,经 6h后,基本稳定于 85%~

(二) 坑道内的微小气候 坑道内的微小气候的状况,主要取决于所处的地理位置,构筑深度以及当地 的地质等条件。外界气候的变化,虽可产生一定影响,但作用甚小。 1.坑道内温度 无人进驻的备用坑道,当密闭门长期处于关门时,内部气温基本上维持在一 个较为稳定的水平,不受或很少受外界气温的影响。华北某地,当外界气温一年 四季变动于-7~22℃,相差 29℃时,备用坑道内的气温始终保持在 12~13℃, 相差仅为 1℃。南方某地,当外界气温一年四季变动于 14~28.3℃,相差 14.3 ℃时,备用坑道内气温则保持在 20.8~24.1℃,相差为 3.3℃。坑道内气温高低 是与同等深度的土壤温度有密切的关系。土壤温度随深度不同而不同。坑道深度 越深,土壤温度变化越小;地下 1m 左右时的土壤温度一天的变动很少。地下 15~ 30m 时,长期处于密闭而又无人居住的备用坑道,尽管外界气温不断变化,而坑 道内气温一年则能保持在一个较为恒定的水平。夏季坑道内气温低于外界,冬季 则又高于外界,所以当人员进入坑道之后,有冬暖夏凉的感觉。 有人进驻时坑道气温的变化与进驻人员的多少及通风量的大小有关。一般情况 下,进入的人数越多或通风量越小,气温上升越高;当有人进驻后,以每人l0m3 /h 以下的通风量进行机械通风时,在l~2h内坑道内气温迅速上升,以后变为徐缓, 经 5~6h之后则逐渐趋于稳定。北方坑道在冬季可稳定于 14~15℃;南方坑道即使 在夏季也可稳定于 28~29℃。 坑道内气温上升的主要原因,除了机械运转发生热能以外,主要是人体所放 散的热量。据报导,工事内人员每人每小时的散热量:安静状态为 209.2J,脑 力劳动为 313.8~418.4J,不同强度的体力劳动为 836.8~1255.2J。此外,人体 散热与四周环境有一定关系,当环境温度在 15~35℃之间时,人体产热、散热 基本是平衡的,但在低于 15℃或高于 35℃时,人体产热或散热将要增加。正因 为人体散热是造成坑道内气温上升的主要来源,因而当坑道各区域的人员分布不 均衡时,气温也就有高有低。一般情况下房间内的人数多于通道,故房间温度比 通道约高 3~5℃。 温度的卫生学标准:居住环境的合适温度为 18~20℃,室温超过 25℃时则 有热感;低于 14℃时则有冷感。我军从实际出发制定的坑道内温度卫生学标准 为 15~30℃,冬季北方地区坑道最低限值为 13℃,夏季南方地区坑道最高限值 为 32℃。以此标准衡量,不论是南方或北方,也不论夏季或冬季,坑道内的实 际温度作为战时生活环境仍是比较合适的。对某些特殊用途的坑道内部温度应保 持在 18~23℃,卫生坑道中手术室、绷带交换室、抗休克室、消毒室等应为 25~ 28℃。因而要根据具体情况,考虑采取升温措施,以保证达到规定的温度标准。 2.坑道内湿度 无人居住的备用坑道,内部潮湿的高低因坑道所处的地区及季节的不同而有 差异,特别是与坑道口是否密闭关系密切。南方沿海坑道,在无人居住且长期处 于密闭时,内部相对湿度为 93%~99%,相差 6%;北方坑道密闭门长期敞开时, 内部相对湿度 10 月份可达 100%,1 月份约 60%,相差为 40%。可见南方坑道 相对湿度高,长期密闭,变化不大;北方坑道湿度低于南方,如密闭门长期敞开, 坑道内湿度年变化十分悬殊。 有人居住的坑道,内部湿度的高低依进入人数及通风情况的不同而有所差 别,与进驻前的湿度也有密切关系。冬季北方坑道,进驻前平均相对湿度为 63 %,进驻后,以每人 7m3 /h以下的风量进行通风时,经 6h后,基本稳定于 85%~

87%之间,比进驻前平均增加了 22%~24%;夏季南方坑道,进驻前平均相对 湿度为 96%,虽然也以每人 7 m3 /h以下的风量进行通风,始终维持在 96%。坑 道内的湿度不会再有多大变化。 湿度的卫生学标准:在通常温度下,居室内相对湿度 35%~65%的范围对 人体有良好的作用。然而相对湿度的卫生标准与温度有着密切关系。温度高时, 适宜的湿度要求应该小;温度低时,适宜的湿度要求应该大。如气温在 24℃时, 适宜的相对湿度应为 40%;气温在 21~23℃时,适宜的相对湿度为 50%;气温 在 18~20℃时,适宜的相对湿度应为 60%。所以相对湿度的卫生学标准应为 40 %~60%。冬季最小限度为 35%,夏季最大限度为 65%,如果低于 30%,人员 则有干燥感,高于 70%则有潮湿感。以地面建筑物的湿度标准来要求坑道地下 环境是不现实的。我军多次试验提出的坑道内相对湿度卫生标准 40%~85%, 冬季北方地区坑道最低限值为 35%,夏季南方地区坑道最高限值为 90%。 3.坑道内风速 自然通风时,坑道内风速的大小,取决于坑道本身的结构(包括坑道的长短 和各出入口的分布位置)及外界气流(包括风速与风向)等条件。当外界风速在 1.0~1.6m/s 的情况下,有 4 个开口的坑道,在防护门全部敞开时,坑道内形成 较大的“穿堂风”,走廊中央高 1m 处的风速达 1.7m/s,直到深入内部 50m 处风 速也未见减弱。然而在两条同样有 3 个开口的坑道,由于一条是“Y”字开口的 坑道,气流通畅,内部风速为 0.42~0.59m/s;另一条是“T”形开口,气流不 畅,内部风速仅为 0.19~0.33m/s。两者相差 1 倍左右。由此可见,坑道开口的 多少及其分布位置对坑道内部气流的形成影响很大。 坑道处于机械通风时,内部风速的大小及其分布情况与通风量及通风方式直接 有关。在以每人 3m3 /h有管道通风时,坑道内各点风速平均为 0.2~0.5m/s。同样在 以每人 3m3 /h的风量进行无管道通风时,坑道内平均风速一般都在 0.15m/s以下,最 高也不超过 0.53m/s。然而在无管道通风,风量加大到每人 7m3 /h时,则坑道内各测 定点的风速与进风口的距离远近而有所不同。距进风口 1m处为 2.2m/s;10m处为 0.76m/s;30m处为 0.14m/s。 风速的卫生学标准:室外的风速在 0~0.2m/s 时,在门窗关闭的居室内,风 速低于 0.3~O.4m/s 时,感觉不到有风;风速从 0.5m/s 起,就开始明显地影响 人的体温调节和主观感觉。对于居室的风速,一般要求气流有微小的流动,但又 不为人所感觉。这个风速的范围为 0.2~0.4m/s,大于 O.5m/s 就不大舒适。从 我军实际情况出发,参考地面建筑物的有关标准,坑道内的适宜风速为 0.2~ 0.5m/s,冬季北方地区坑道最低限值为 0.1m/s,夏季南方地区坑道最高限值为 0.6m/s。以此标准来衡量,无论是自然通风或是有管道及无管道机械通风,坑道 内的风速在绝大多数情况下,对人体来说都是适宜的。 二、坑道空气污染与防护措施 (一) 坑道空气污染的来源 当坑道内居住人员多又通风不良时,人们的活动、呼吸、出汗散热等使空气 理化性质改变。在自然通风条件下,无论是严寒的北方、酷热的南方,或是气候 比较适宜的沿海坑道,坑道内二氧化碳浓度最高也不超过 0.3%~0.4%,而且 绝大多数都在 0.1%以下。但是密闭不通风的坑道内二氧化碳浓度可迅速上升。 其上升速度与密闭时间、每人所占的空气容积、人员活动状态等有密切关系。1959

87%之间,比进驻前平均增加了 22%~24%;夏季南方坑道,进驻前平均相对 湿度为 96%,虽然也以每人 7 m3 /h以下的风量进行通风,始终维持在 96%。坑 道内的湿度不会再有多大变化。 湿度的卫生学标准:在通常温度下,居室内相对湿度 35%~65%的范围对 人体有良好的作用。然而相对湿度的卫生标准与温度有着密切关系。温度高时, 适宜的湿度要求应该小;温度低时,适宜的湿度要求应该大。如气温在 24℃时, 适宜的相对湿度应为 40%;气温在 21~23℃时,适宜的相对湿度为 50%;气温 在 18~20℃时,适宜的相对湿度应为 60%。所以相对湿度的卫生学标准应为 40 %~60%。冬季最小限度为 35%,夏季最大限度为 65%,如果低于 30%,人员 则有干燥感,高于 70%则有潮湿感。以地面建筑物的湿度标准来要求坑道地下 环境是不现实的。我军多次试验提出的坑道内相对湿度卫生标准 40%~85%, 冬季北方地区坑道最低限值为 35%,夏季南方地区坑道最高限值为 90%。 3.坑道内风速 自然通风时,坑道内风速的大小,取决于坑道本身的结构(包括坑道的长短 和各出入口的分布位置)及外界气流(包括风速与风向)等条件。当外界风速在 1.0~1.6m/s 的情况下,有 4 个开口的坑道,在防护门全部敞开时,坑道内形成 较大的“穿堂风”,走廊中央高 1m 处的风速达 1.7m/s,直到深入内部 50m 处风 速也未见减弱。然而在两条同样有 3 个开口的坑道,由于一条是“Y”字开口的 坑道,气流通畅,内部风速为 0.42~0.59m/s;另一条是“T”形开口,气流不 畅,内部风速仅为 0.19~0.33m/s。两者相差 1 倍左右。由此可见,坑道开口的 多少及其分布位置对坑道内部气流的形成影响很大。 坑道处于机械通风时,内部风速的大小及其分布情况与通风量及通风方式直接 有关。在以每人 3m3 /h有管道通风时,坑道内各点风速平均为 0.2~0.5m/s。同样在 以每人 3m3 /h的风量进行无管道通风时,坑道内平均风速一般都在 0.15m/s以下,最 高也不超过 0.53m/s。然而在无管道通风,风量加大到每人 7m3 /h时,则坑道内各测 定点的风速与进风口的距离远近而有所不同。距进风口 1m处为 2.2m/s;10m处为 0.76m/s;30m处为 0.14m/s。 风速的卫生学标准:室外的风速在 0~0.2m/s 时,在门窗关闭的居室内,风 速低于 0.3~O.4m/s 时,感觉不到有风;风速从 0.5m/s 起,就开始明显地影响 人的体温调节和主观感觉。对于居室的风速,一般要求气流有微小的流动,但又 不为人所感觉。这个风速的范围为 0.2~0.4m/s,大于 O.5m/s 就不大舒适。从 我军实际情况出发,参考地面建筑物的有关标准,坑道内的适宜风速为 0.2~ 0.5m/s,冬季北方地区坑道最低限值为 0.1m/s,夏季南方地区坑道最高限值为 0.6m/s。以此标准来衡量,无论是自然通风或是有管道及无管道机械通风,坑道 内的风速在绝大多数情况下,对人体来说都是适宜的。 二、坑道空气污染与防护措施 (一) 坑道空气污染的来源 当坑道内居住人员多又通风不良时,人们的活动、呼吸、出汗散热等使空气 理化性质改变。在自然通风条件下,无论是严寒的北方、酷热的南方,或是气候 比较适宜的沿海坑道,坑道内二氧化碳浓度最高也不超过 0.3%~0.4%,而且 绝大多数都在 0.1%以下。但是密闭不通风的坑道内二氧化碳浓度可迅速上升。 其上升速度与密闭时间、每人所占的空气容积、人员活动状态等有密切关系。1959

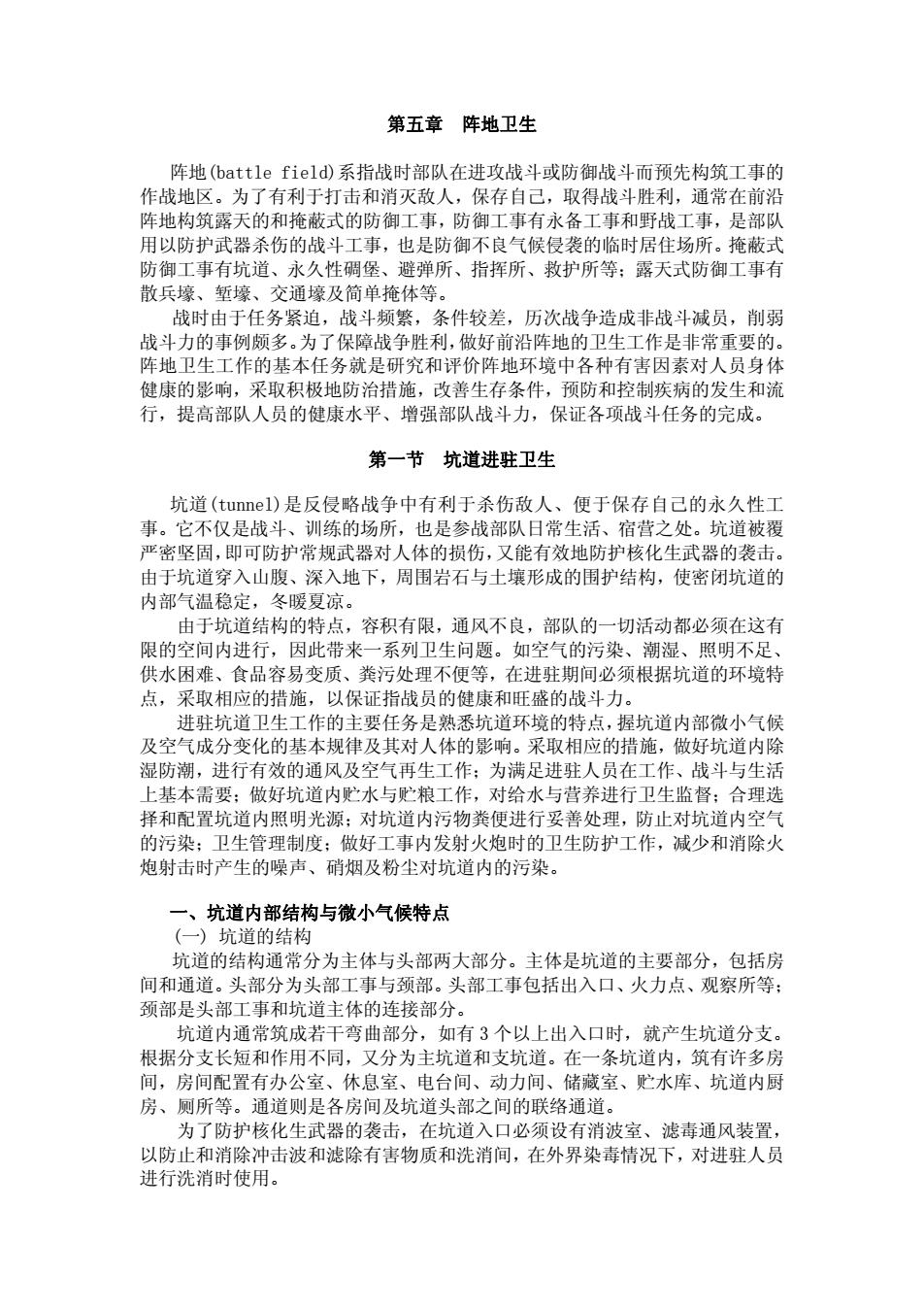

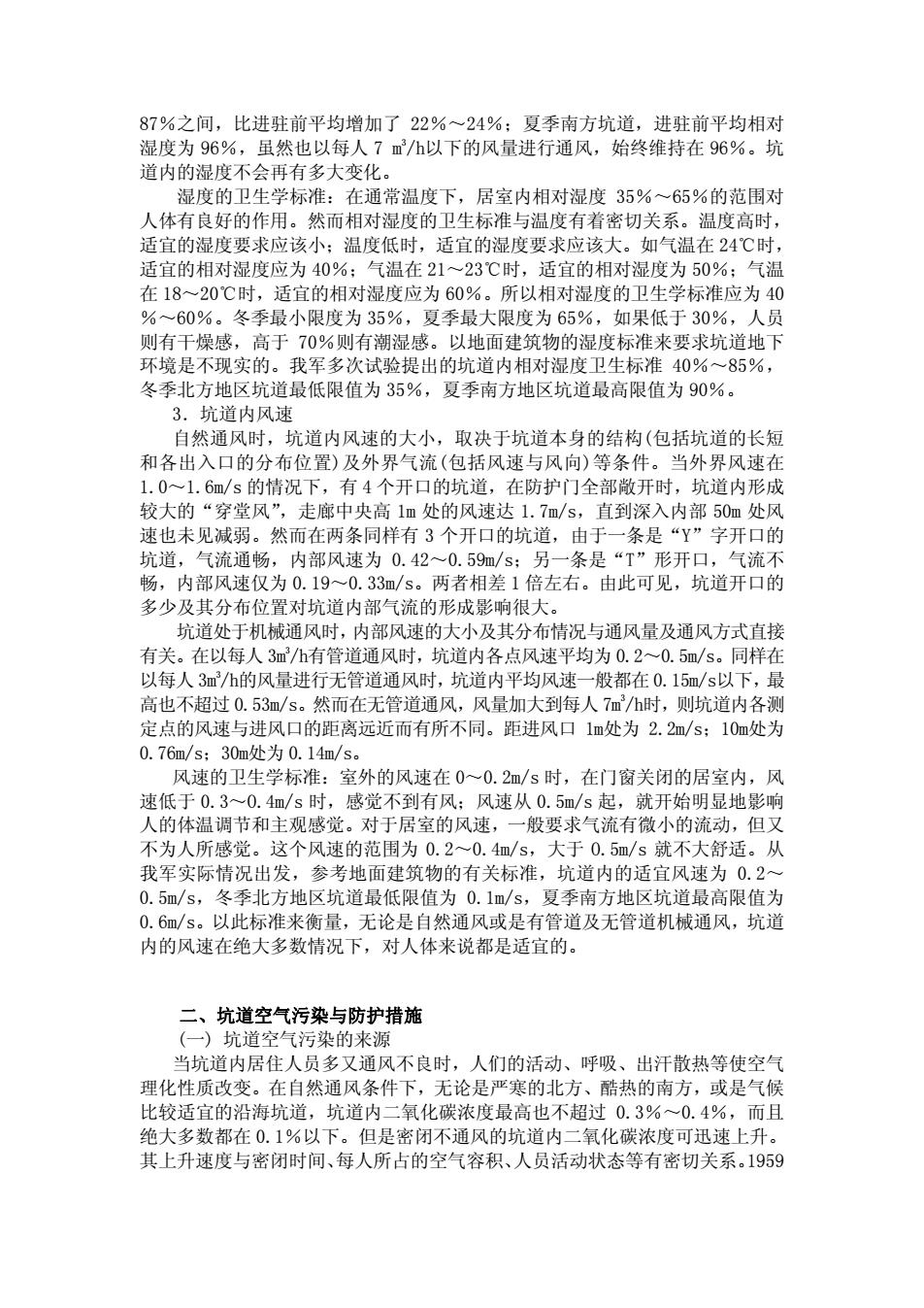

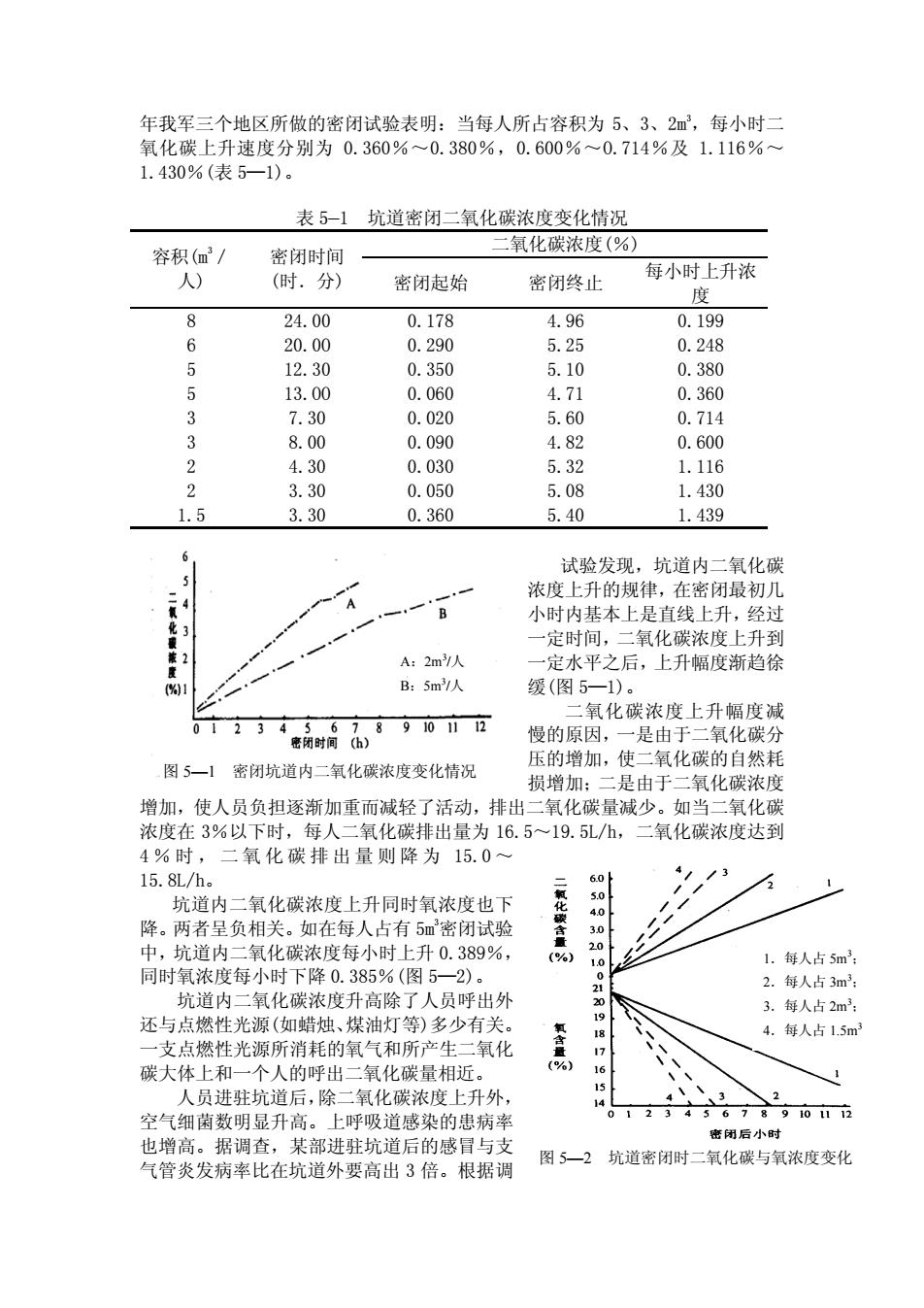

年我军三个地区所做的密闭试验表明:当每人所占容积为 5、3、2m3 ,每小时二 氧化碳上升速度分别为 0.360%~0.380%,0.600%~O.714%及 1.116%~ 1.430%(表 5—1)。 表 5—1 坑道密闭二氧化碳浓度变化情况 二氧化碳浓度(%) 容积(m3 / 人) 密闭时间 (时.分) 密闭起始 密闭终止 每小时上升浓 度 8 24.00 0.178 4.96 0.199 6 20.0O 0.290 5.25 0.248 5 12.30 0.350 5.10 0.380 5 13.OO 0.060 4.71 0.360 3 7.30 0.020 5.60 0.714 3 8.00 0.090 4.82 0.600 2 4.30 0.030 5.32 1.116 2 3.30 0.050 5.08 1.430 1.5 3.30 0.360 5.40 1.439 试验发现,坑道内二氧化碳 浓度上升的规律,在密闭最初几 小时内基本上是直线上升,经过 一定时间,二氧化碳浓度上升到 一定水平之后,上升幅度渐趋徐 缓(图 5—1)。 二氧化碳浓度上升幅度减 慢的原因,一是由于二氧化碳分 压的增加,使二氧化碳的自然耗 损增加;二是由于二氧化碳浓度 增加,使人员负担逐渐加重而减轻了活动,排出二氧化碳量减少。如当二氧化碳 浓度在 3%以下时,每人二氧化碳排出量为 16.5~19.5L/h,二氧化碳浓度达到 4%时,二氧化碳排出量则降为 15.0 ~ 15.8L/h。 A:2m3 /人 B:5m3 /人 图 5—1 密闭坑道内二氧化碳浓度变化情况 图 5—2 坑道密闭时二氧化碳与氧浓度变化 1.每人占 5m3 ; 2.每人占 3m3 ; 3.每人占 2m3 ; 4.每人占 1.5m3 坑道内二氧化碳浓度上升同时氧浓度也下 降。两者呈负相关。如在每人占有 5m3 密闭试验 中,坑道内二氧化碳浓度每小时上升 0.389%, 同时氧浓度每小时下降 0.385%(图 5—2)。 坑道内二氧化碳浓度升高除了人员呼出外 还与点燃性光源(如蜡烛、煤油灯等)多少有关。 一支点燃性光源所消耗的氧气和所产生二氧化 碳大体上和一个人的呼出二氧化碳量相近。 人员进驻坑道后,除二氧化碳浓度上升外, 空气细菌数明显升高。上呼吸道感染的患病率 也增高。据调查,某部进驻坑道后的感冒与支 气管炎发病率比在坑道外要高出 3 倍。根据调

年我军三个地区所做的密闭试验表明:当每人所占容积为 5、3、2m3 ,每小时二 氧化碳上升速度分别为 0.360%~0.380%,0.600%~O.714%及 1.116%~ 1.430%(表 5—1)。 表 5—1 坑道密闭二氧化碳浓度变化情况 二氧化碳浓度(%) 容积(m3 / 人) 密闭时间 (时.分) 密闭起始 密闭终止 每小时上升浓 度 8 24.00 0.178 4.96 0.199 6 20.0O 0.290 5.25 0.248 5 12.30 0.350 5.10 0.380 5 13.OO 0.060 4.71 0.360 3 7.30 0.020 5.60 0.714 3 8.00 0.090 4.82 0.600 2 4.30 0.030 5.32 1.116 2 3.30 0.050 5.08 1.430 1.5 3.30 0.360 5.40 1.439 试验发现,坑道内二氧化碳 浓度上升的规律,在密闭最初几 小时内基本上是直线上升,经过 一定时间,二氧化碳浓度上升到 一定水平之后,上升幅度渐趋徐 缓(图 5—1)。 二氧化碳浓度上升幅度减 慢的原因,一是由于二氧化碳分 压的增加,使二氧化碳的自然耗 损增加;二是由于二氧化碳浓度 增加,使人员负担逐渐加重而减轻了活动,排出二氧化碳量减少。如当二氧化碳 浓度在 3%以下时,每人二氧化碳排出量为 16.5~19.5L/h,二氧化碳浓度达到 4%时,二氧化碳排出量则降为 15.0 ~ 15.8L/h。 A:2m3 /人 B:5m3 /人 图 5—1 密闭坑道内二氧化碳浓度变化情况 图 5—2 坑道密闭时二氧化碳与氧浓度变化 1.每人占 5m3 ; 2.每人占 3m3 ; 3.每人占 2m3 ; 4.每人占 1.5m3 坑道内二氧化碳浓度上升同时氧浓度也下 降。两者呈负相关。如在每人占有 5m3 密闭试验 中,坑道内二氧化碳浓度每小时上升 0.389%, 同时氧浓度每小时下降 0.385%(图 5—2)。 坑道内二氧化碳浓度升高除了人员呼出外 还与点燃性光源(如蜡烛、煤油灯等)多少有关。 一支点燃性光源所消耗的氧气和所产生二氧化 碳大体上和一个人的呼出二氧化碳量相近。 人员进驻坑道后,除二氧化碳浓度上升外, 空气细菌数明显升高。上呼吸道感染的患病率 也增高。据调查,某部进驻坑道后的感冒与支 气管炎发病率比在坑道外要高出 3 倍。根据调

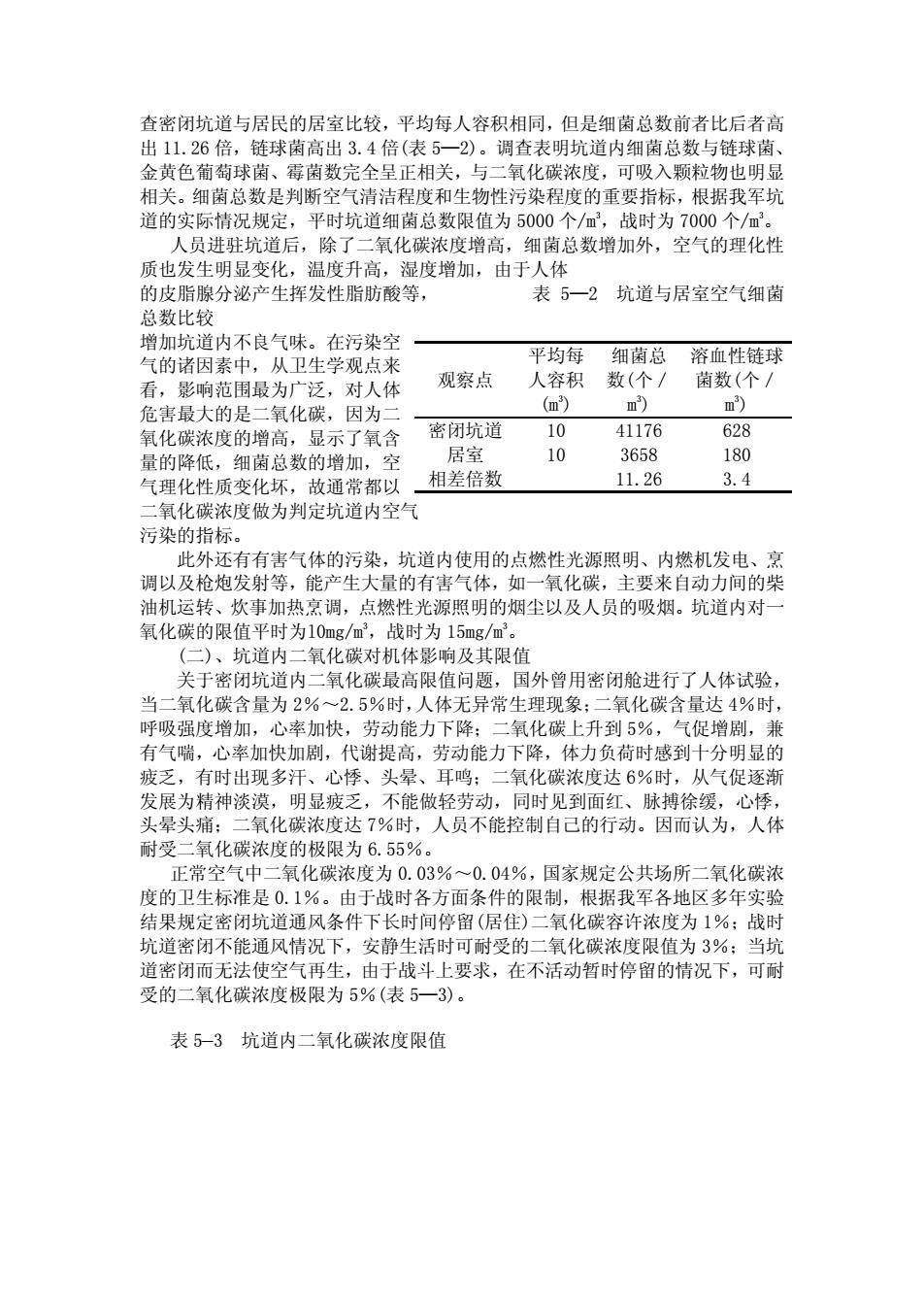

查密闭坑道与居民的居室比较,平均每人容积相同,但是细菌总数前者比后者高 出 11.26 倍,链球菌高出 3.4 倍(表 5—2)。调查表明坑道内细菌总数与链球菌、 金黄色葡萄球菌、霉菌数完全呈正相关,与二氧化碳浓度,可吸入颗粒物也明显 相关。细菌总数是判断空气清洁程度和生物性污染程度的重要指标,根据我军坑 道的实际情况规定,平时坑道细菌总数限值为 5000 个/m3 ,战时为 7000 个/m3 。 人员进驻坑道后,除了二氧化碳浓度增高,细菌总数增加外,空气的理化性 质也发生明显变化,温度升高,湿度增加,由于人体 的皮脂腺分泌产生挥发性脂肪酸等, 表 5—2 坑道与居室空气细菌 总数比较 增加坑道内不良气味。在污染空 气的诸因素中,从卫生学观点来 看,影响范围最为广泛,对人体 危害最大的是二氧化碳,因为二 氧化碳浓度的增高,显示了氧含 量的降低,细菌总数的增加,空 气理化性质变化坏,故通常都以 二氧化碳浓度做为判定坑道内空气 平均每 人容积 (m 细菌总 数(个/ m 溶血性链球 菌数(个/ m 观察点 3 3 3 ) ) ) 密闭坑道 10 41176 628 居室 10 3658 180 相差倍数 11.26 3.4 污染的指标。 此外还有有害气体的污染,坑道内使用的点燃性光源照明、内燃机发电、烹 调以及枪炮发射等,能产生大量的有害气体,如一氧化碳,主要来自动力间的柴 油机运转、炊事加热烹调,点燃性光源照明的烟尘以及人员的吸烟。坑道内对一 氧化碳的限值平时为l0mg/m3 ,战时为 15mg/m3 。 (二)、坑道内二氧化碳对机体影响及其限值 关于密闭坑道内二氧化碳最高限值问题,国外曾用密闭舱进行了人体试验, 当二氧化碳含量为 2%~2.5%时,人体无异常生理现象;二氧化碳含量达 4%时, 呼吸强度增加,心率加快,劳动能力下降;二氧化碳上升到 5%,气促增剧,兼 有气喘,心率加快加剧,代谢提高,劳动能力下降,体力负荷时感到十分明显的 疲乏,有时出现多汗、心悸、头晕、耳鸣;二氧化碳浓度达 6%时,从气促逐渐 发展为精神淡漠,明显疲乏,不能做轻劳动,同时见到面红、脉搏徐缓,心悸, 头晕头痛;二氧化碳浓度达 7%时,人员不能控制自己的行动。因而认为,人体 耐受二氧化碳浓度的极限为 6.55%。 正常空气中二氧化碳浓度为 0.03%~0.04%,国家规定公共场所二氧化碳浓 度的卫生标准是 0.1%。由于战时各方面条件的限制,根据我军各地区多年实验 结果规定密闭坑道通风条件下长时间停留(居住)二氧化碳容许浓度为 1%;战时 坑道密闭不能通风情况下,安静生活时可耐受的二氧化碳浓度限值为 3%;当坑 道密闭而无法使空气再生,由于战斗上要求,在不活动暂时停留的情况下,可耐 受的二氧化碳浓度极限为 5%(表 5—3)。 表 5—3 坑道内二氧化碳浓度限值

查密闭坑道与居民的居室比较,平均每人容积相同,但是细菌总数前者比后者高 出 11.26 倍,链球菌高出 3.4 倍(表 5—2)。调查表明坑道内细菌总数与链球菌、 金黄色葡萄球菌、霉菌数完全呈正相关,与二氧化碳浓度,可吸入颗粒物也明显 相关。细菌总数是判断空气清洁程度和生物性污染程度的重要指标,根据我军坑 道的实际情况规定,平时坑道细菌总数限值为 5000 个/m3 ,战时为 7000 个/m3 。 人员进驻坑道后,除了二氧化碳浓度增高,细菌总数增加外,空气的理化性 质也发生明显变化,温度升高,湿度增加,由于人体 的皮脂腺分泌产生挥发性脂肪酸等, 表 5—2 坑道与居室空气细菌 总数比较 增加坑道内不良气味。在污染空 气的诸因素中,从卫生学观点来 看,影响范围最为广泛,对人体 危害最大的是二氧化碳,因为二 氧化碳浓度的增高,显示了氧含 量的降低,细菌总数的增加,空 气理化性质变化坏,故通常都以 二氧化碳浓度做为判定坑道内空气 平均每 人容积 (m 细菌总 数(个/ m 溶血性链球 菌数(个/ m 观察点 3 3 3 ) ) ) 密闭坑道 10 41176 628 居室 10 3658 180 相差倍数 11.26 3.4 污染的指标。 此外还有有害气体的污染,坑道内使用的点燃性光源照明、内燃机发电、烹 调以及枪炮发射等,能产生大量的有害气体,如一氧化碳,主要来自动力间的柴 油机运转、炊事加热烹调,点燃性光源照明的烟尘以及人员的吸烟。坑道内对一 氧化碳的限值平时为l0mg/m3 ,战时为 15mg/m3 。 (二)、坑道内二氧化碳对机体影响及其限值 关于密闭坑道内二氧化碳最高限值问题,国外曾用密闭舱进行了人体试验, 当二氧化碳含量为 2%~2.5%时,人体无异常生理现象;二氧化碳含量达 4%时, 呼吸强度增加,心率加快,劳动能力下降;二氧化碳上升到 5%,气促增剧,兼 有气喘,心率加快加剧,代谢提高,劳动能力下降,体力负荷时感到十分明显的 疲乏,有时出现多汗、心悸、头晕、耳鸣;二氧化碳浓度达 6%时,从气促逐渐 发展为精神淡漠,明显疲乏,不能做轻劳动,同时见到面红、脉搏徐缓,心悸, 头晕头痛;二氧化碳浓度达 7%时,人员不能控制自己的行动。因而认为,人体 耐受二氧化碳浓度的极限为 6.55%。 正常空气中二氧化碳浓度为 0.03%~0.04%,国家规定公共场所二氧化碳浓 度的卫生标准是 0.1%。由于战时各方面条件的限制,根据我军各地区多年实验 结果规定密闭坑道通风条件下长时间停留(居住)二氧化碳容许浓度为 1%;战时 坑道密闭不能通风情况下,安静生活时可耐受的二氧化碳浓度限值为 3%;当坑 道密闭而无法使空气再生,由于战斗上要求,在不活动暂时停留的情况下,可耐 受的二氧化碳浓度极限为 5%(表 5—3)。 表 5—3 坑道内二氧化碳浓度限值