云南植物研究第1参第1房Val,1,No,tACTA BOTANICA YUNNANICA1979年8月Asgsi, 1e7s论中国植物区系的分区问题*吴征适(中国韩学品明教物研究)y.cnki.net我医植物区系十分丰富、复杂,不但起酬古老而且是研究世界种子植物区系起源的关健地区之一。由于甄域的广表,自然条件的变化多竭,从热带到高山寒带,从湿至到早生的植物区系又无不有其一定的代表,因此区系分区间题一向是一个有题和复来的问题商为中外学者所密切注套。从1913年起,L.Diels(1研究了华西的植物地理并会试进行分区。其后,H.Handel-Mazzetti(于1931年据他亲自在我国川、滇、整、湘等省的调套资料进行了全中国的植物地理分区工作。胡先驻是中国学者中避行森林植物区系调查的几个先驱者之一,勉在1926及1929年两次进行了中国东南部森林植物区系的现察3,4)。1933年至1934年间又进行过我国安息香科、紫杉类、松柏类地理分布的研究55,8)。1935年他对比了中国和北美东部木本植街区系并在次年规出中国植物区系的特和案缘CT,)。同时,刘慎课又根据他在我国西北各省及新鑫、西蒙等地果集旅行的观察所得,于1934年写成中国北部及西部植物地理论(。在抗战期间文进一步将全国进行初步分区,并揽出了用松属作为分区标帜的间题,W.B.Hemsley早在1896年就研究过西截植物区系,这是在这一特殊地区的先驱工作。C1其后,F.K.Ward作为一个植物猎奇者从1909至1957年大约48年中间考察了喜马控翟山区,包括西藏东南部,四川西南部,云南西北部和细甸北部广大地区的植物区系,在1921年携出澜洽江一—怒江分水岭作为一个地理边界的间题(13,阿年又提出镇缅山系对东南亚梳物区系分布的影响问恶(12)面于六年后莞出中国——喜马拉雅植物区系这一较完差的概念(13),到1930年更提出中国—喜马拉作山结是网大山系,三个植物区系和两个地理区的交汇点间题14),而在1935年选一步散了西离地理和植物地理和植物的素播作为西版植物区系的材料口15。1944至1950年间,李惠林首先以五加科为特殊参考研究了中国植物地理分区间题并进而提出东亚植物分布的要义和问题(18,173。与此同时,他还研究了野牡丹科植物在东亚的分布和中国玄参科植物地理的替代现象(1s,1。到1952年他扩大了胡先驶提出过的问*1979年5月11日收3C 1994-200% Chaw .4alrmic Jbuntaf Elecironic Pabbahmg /lounz. .lf r(ghn resered± Aupo/invr.cmlLmi

© 1994-2008 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

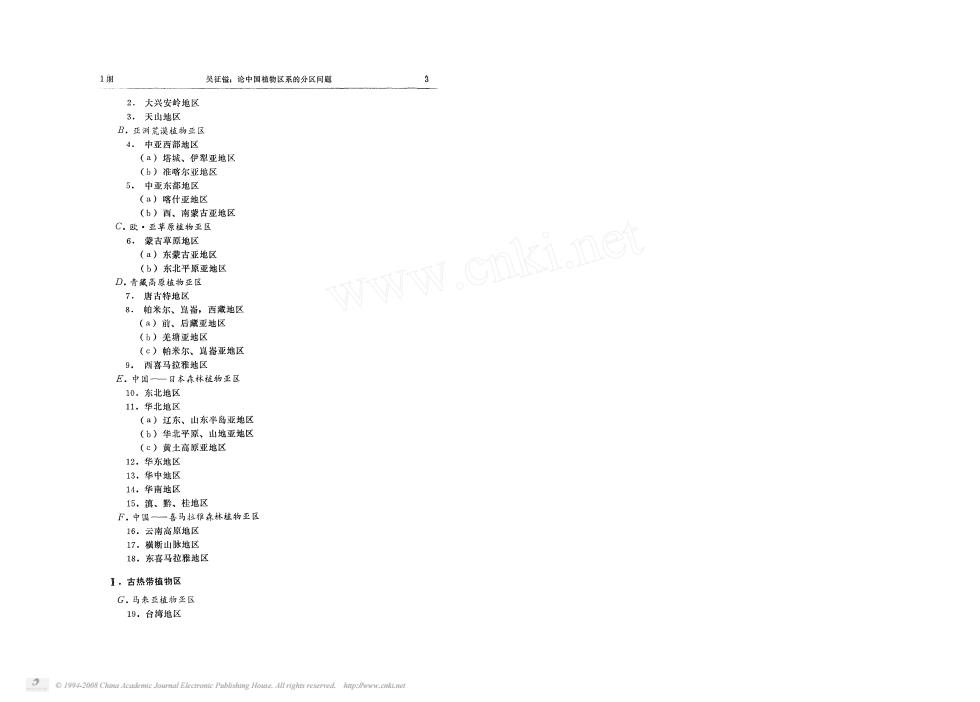

1卷2云南植物妍究题,发表了东亚和北美东部区系宗缘的研究(2g,并于1953年提出东亚木本植物区系的地区特有性间题(1)。1953年信还研究了台湾和菲律实之闻的区系交间题()面于1957年扩大为台湾植物区系发生上亲缘关系的研究(21)。综观以上先驱者的工作,可以看出由于当时历史条件的限制,他们进行区系分区所依据的材料往往是局部和不全的,固面分区工作往往不免于不全面或者比较粗放。但是每一位作者在其所致力的特殊方都是有慰到见解和重要贡款的,并为现在的工作莫定了基础。新中国诞生以后,笔者警从1952年起就技集研究了有关这一方面的资料并于1963年中国植物学会二十周年年会上宣读了论中国植物区系的分区间惠一文的摘要,其后于1964年又进一步研究了中国植物区系的热带案缘,再在间年北京科学讨论会上宣读,并在1965年科学通报第一期上发表了一个摘要式的文章。从解放以后,结合资源调查,植.nki.net被研究进行的大量调查所积累的资料证明,中国种子植物包暂少数引种赖培后归化的鼠在内大约有2980属左右,将属的分布区类型按照连续分布和有关间断分布辨证地统一形成的指导思想,经过详细分新对比之后,刘分为十五个大类型和31个变型。免注反复益验,实践证明这样的划分方法可以揭示各分布区类型的特征及其创至关原并尚始流减分和生成分的研究联系起来,进一步为区系分区打下了比较坚实的基谢。同时进行有关研究的,如刘慎得在我国东北三省的区系调查和研究,吴中伦关于中国松属地理分布的选一步整理,张宏达有关华夏区系的研究等等,对于第者进行的工作也具有重要的启发作用。由于青妆地区各综合的和专业的考察队从1952年开始进行的历次考赛,积累了大盘资料,使笔者有可能在下述分区工作中提出将青紫高原划为一个植物亚区面与欧·亚森林,欧·亚草原,亚洲荒漠平行存在和独立发展的间题。青累高原植物区系盈然具有过政于泛北极、印度马来和东恶三者之闻的性质,但有其独立发展的较年轻的历史和相当数量的特征累、种,在高愿强烈隆起,植物寒化和早化过程中发生,这一亚区中的三个抛区也是新提出来的。关于中国—喜马拉雅植物区系,虽然英人KingdonWard在更广泛的范照内提出过,但它和东型核物区系特别是其中的中国—日本植物区系在特征上的异局和发生上的联系,以及东亚植物区系和热带东南亚植物区系在发生上的关系等问题都没有什么讨论和用发,本文一方面青定地将中国——喜马军植物区系和中国—日本植物区系区别开来,提升到亚区地位,另一方面从区累特证和发生关系上加以初步分析,这样的区分方案可能是比较符合实际的,也更能和按照植被现状则分的植被分区比较契合,经过最近资料的整理,从植物区系成分和各地优劳植被的区系组成进行详组分析和对比的结果,现可将我国分为两个植物区,七个亚区和二十二个追区。有费地区视有必要还速一步刘分为亚地区,其系统如下,I·泛北极植物区,A,欧·正森林植物亚区1.阿尔太地区99-2008 ChodicJbua Elecironic Pabalig Homlf rgheedApo.olm

© 1994-2008 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1期吴征锁,论中国植物区系的分区同题2.大兴安岭地区3.天山地区B.亚测荒漠植物业区4.中亚西部地区(a)塔城、伊翠亚地区(b)准曙尔亚地区5.中亚东部地区(a)喀什亚触区(h)、南蒙古亚地区C.欧·亚华原桂物亚区www.chki.net蒙古草联地区6.(a)东崇吉亚地区(b)东北平原亚地区D.青城高愿植物亚区7.唐古特地区8.帕米尔、马省,.西藏地区(a)前、后紫亚站区(6)关埔亚地区(e)帕来尔、嘉器亚地区9,西客马拉雅施区E.中国——日本东林核物正区10东北地区11.华北地区(a)辽东、山东季岛亚地区(6)华北平原、山地亚地区(e)黄土高业地区12.华东地区13.华中地区14.华南地区15.滇、野、桂地区F,中限一一喜马拉作东林越物正区16.云南高原地区17.赣期山脉地区18.东喜马拉雅地区1,古热带植物区G.马表亚植物圣区19.台海地区99-2008 ChcamicbuarElenPbhng HolnghresApom

© 1994-2008 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

18既i南营特20南海地区21.北部湾地区22、滇、编、泰地区各区,亚区、地区和亚地区的简要说明,在下文中依次叙述。I,泛北极植物区泛北极植物区系除去东南亚、中国南部和日本南部外,一般是和热带区系分开的面主要是亚热带营缘叶林到温带落叶阔叶植物直到寒著的针叶林的植特区系。由于古地中海在喜马拉雅遗山运动以后隆升成陆,逐所干燥化面使区系的带状分布变形,并产.cnki.net生了草原和荒漠。泛北极植物区系主要是温带和寒带区系,有小部分发展到亚热带基至热带边缘,具有一费典型的科而和热带区系有显著的不同。这些典型科是壳斗科Fagaceac样木科Betulacoae,胡桃科Juglandaceae,杨静科Salicaceae等多具柔黄花序的科。在灌木和草本中特别如菊科、毛食科、要科、科、十字花科、禾本科、莎草科等,在高山期以报泰花科、虎耳草科、龙胆科、社虏花科等均较普追,这感科组沼和芝热意、泛南极有所不同,1A.欧、亚森林植物亚区在泛北极植物区系中分布面积最广而区系成分相对篇单的针叶林亚区。北界符合于欧洲至西伯利亚大森林的北界(苏联境内),南界是草原、燕漠成东亚(中国、日本为主)森林(东面),主要由云杉Picea,冷杉Abies,暮叶松Larix,松Pinus 组成(我国后二者为主),破坏后则样Betula,杨Populus代替,林下主要有花Sarbus,棉Salix,构子Cotogeaster,忍冬Lonicera等等。南缘常出现落叶叶树种,如水青岗Fagus,号耳概Carpinus,标Quercus,城Acer,极Tilia,格Ulmus等等,我国本亚区东部仅见栋,西部仅见指,这一区系是在亚洲东南部(中国、喜马控准区为主)亚高山带的闻类区系的基础上发展起来的,经过几次第四纪冰期,一方面遥步向北和向下迁移,另一方侧愈益贫寿化。A1.东大地区以西伯利亚落叶松Larixsibirica占优势的森林植物区系。主要森林还有西伯科亚松Pinus sibirica,,西伯利亚冷杉Abiesibirica和西伯利亚云杉Piccaobovata。乔、重和草本植物组成主要属于西西伯利亚、阿尔太分布型,是北方boreal"或circamboreal区系的一个组或部分。念到林下层愈多北温带广布的种类,但以阿尔太特有成分为特征。亚高山、高山各类植被以百伯利亚、阿尔太成分或秋亚成分为主,但有更多的环北板,北极、高山,和北溢带的成分。鲜車花Sibiraea,岩白菜Bergenia无居巢Coluria等的出现标志着和中国——喜马拉量区系之闻的联络线,向南、向下渐为比较典型的欧、亚靠原区系所代替,其种类成分接近哈萨克斯坦以落叶松Larixgmelinii(一L,dahurica)占优势的明亮针叶IA2.大兴安岭地区林为主体。组成如黑Betula dahurica等主要属于东西伯利亚(达呼里)分布型,白样Betulapiatypbylla,山杨Popala%davidiana代替了前一塘区的欧洲白棒(我校样)3C 2993-2008 Chaar.tcadermie Jouriaf Elecironic Pabbahimg Homz. lf rightr reserendt.± Anp:/innr.cilLmat

© 1994-2008 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1期英能福,化中国技特区系的分区同题5Betulapeaduls(=B,vefucosa)和饮洲山杨,并与东亚植物区系(即后文E+F)发生直接联系。樟子松Pinussylvestrisvar.monglica和蒙古标Quercusmongolica联系荐蒙古区系。固此区系带有过渡性质。常本常见中国一日本分布式的蓝制子Rhododendronmtcronulatum,胡枝子Lespedezahicolor,模子Corylusheteropbylla等,但林下仍多欧亚成分和更占优势的环北极和北极。高山成分,如制虱茶Ledumpalustre,越粘Vacciniumvitis-idaca等等。东北区的标期种假松Pinus pumila在山顶出现和长白山相似,冻原植被购不可见。君高益Empetrumnigrumvar,japonieum,念殊南芬Stevenia,布袋益Calypso等是我国其它地区不见的特征植物。IA3.天山地区丰富的荒读地区山地植物(2500—3000种,包括西天山),以需-岭云杉Picea schrenkiana及变种(天山云杉)var,tianschanica(西面)和西的利亚落叶cnki.net松(东斯)为主体,前者是西伯科亚云杉的衔生物,林下和交错分布的滞丛,草甸多北-方成分和北温带或欧·亚属中的特有种。复合分布的山地草原和草甸草职州由欧·亚草欧广布种和中亚或西伯利亚成分组成、高山带谢多欧、亚环北极成北极、高山成分如剑女木Dryas,但和前一重区相制,已无育山冻原,面美籽草Thylacosperinum,高自存Sibbaldianthe等垫状植物最示和喜马拉雅高山地区在区系发生上的要系。育不少中亚特有属(如沟子荠Taphrospermum)和天山特有属(如器薰Roborewskia,天山家草Tianschaniella),在卡字花科,缴形科、唇形科等科中,还有许多属为我握其它地区所无,IB亚洲荒漠植物亚区所请“古地中海”区系主要是常漠植物区系,是在“古地中海”海汉地区,轻过第三纪膏马拉雅造山运动中隧升成陆,而后由古地中海南岸为主的热植物区系发展起来,经过长期早化过程形成的。中间不止一次地同从北方和从东南方侵入的森林或草原成分混合,并一定程度地改造了这费成分,因再种类分有时复杂和古老,复以热带起源的成分为最多,蒙科特别发达(猪毛案属Salsola尤多)。释柳科、炭募科几有全部属种。十字花科有很多单种或赛型的短命植物。在菊科(离属尤多),维形科(阿双Ferula尤多),形科、紫草科、百合科(郁全香Tulipa),萝科(沙拐枣Calligonum,针技萝Atraphaxis),麻黄科中都有许多特有属成种,有些科显然是就地发生的,[B4.中至西部地区春雨型短命植物更多,营属以Seriphidium亚属为主,整科S极多,特有属种多与“中亚”(苏联部分)相同。tIB4(a),塔城、伊零亚地区。谷地以落类荒漠占优势,其中有不少短命植物和阿费等高大指根植物。各类植物多以“中亚”(即中亚西部)和“古地中海”(即地中海、西亚、中亚皮西亚、中亚)两类成分占优势,复草何期以北方成分为主。针叶林如存在亦和天山相假,组中生树种有增加,并在林带内出现自单率Bothriochloaischac-mum草原和山地落叶阅叶林(野果林)这样一些以第三纪子遗的中生种类构成的残遗植被,科、属、种都具有亚洲荒漠植物区系的基本特征,但较西天山和哈萨克斯超略贫痛化。[B4(h),华募尔亚地区,优势植按一英是项项Haloxylonammodendron和白3C /993-2098 Cit-4catderinie Jourmuai Elrctrontle Pahlishing /osez. tf rghnr reszrna.Atpo/nnr.owlLm

© 1994-2008 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net