载量4,242.863万篇次。 第13页

第13页 载量4,242.863万篇次

三、教学建设与改革 (一)专业建设 我校现有36个国家级一流专业,20个省级一流专业,10个入选“卓越农林人才”计 划2.0专业,1个入选基础学科拔尖学生人才教育培养计划2.0专业。当年学校招生的本 科专业75个,停招的校内专业8个,停招的校内专业分别是:生物科学(强基),种子科 学与工程(强基),设施农业科学与工程(第二学士学位),动物科学(强基),水产养 殖学(第二学士学位),农林经济管理(第二学士学位),食品科学与工程(中外合作办 学),食品质量与安全(中外合作办学)。 我校专业带头人总人数为76人,其中具有高级职称的74人,所占比例为97.37%,获 得博士学位的66人,所占比例为86.84%。 2021级本科培养方案中,各学科培养方案学分统计如下表6所示。 表6全校各学科2021级培养方案本科专业培养方案学分统计表 学科 必修课学 选修课学 实践教学 必修课学选修课学 实践教学 分比例 分比例 学分比例 学科 分比例 分比例 学分比例 哲学 理学 72.07 21.83 21.97 经济学 68.68 29.95 20.05 工学 76.91 21.34 23.65 法学 63.32 30.6 16.01 农学 74.19 21.43 23.04 教育学 -- - 医学 -- 文学 75.97 22.81 17.52 管理学 69.49 26.49 18.79 历史学 艺术学 (二)课程建设 我校已建设有9门国家级精品在线开放课程。M00C课程203门,SP0C课程2,268门,在 线教学英文版国际平台上线课程0门. 本学年,学校共开设本科生公共必修课、公共选修课、专业课共2,591门、5,844门 次。 近两学年班额统计情况详见表7。 表7近两学年班额统计情况 班额 学年 公共必修课(%) 公共选修课(%) 专业课(%) 本学年 23.77 74.39 47.28 30人及以下 上学年 26.48 74.9 49.33 第14页

第14页 三、教学建设与改革 (一)专业建设 我校现有36个国家级一流专业,20个省级一流专业,10个入选“卓越农林人才”计 划2.0专业,1个入选基础学科拔尖学生人才教育培养计划2.0专业。当年学校招生的本 科专业75个,停招的校内专业8个,停招的校内专业分别是:生物科学(强基),种子科 学与工程(强基),设施农业科学与工程(第二学士学位),动物科学(强基),水产养 殖学(第二学士学位),农林经济管理(第二学士学位),食品科学与工程(中外合作办 学),食品质量与安全(中外合作办学)。 我校专业带头人总人数为76人,其中具有高级职称的74人,所占比例为97.37%,获 得博士学位的66人,所占比例为86.84%。 2021级本科培养方案中,各学科培养方案学分统计如下表6所示。 表 6 全校各学科 2021 级培养方案本科专业培养方案学分统计表 学科 必修课学 分比例 选修课学 分比例 实践教学 学分比例 学科 必修课学 分比例 选修课学 分比例 实践教学 学分比例 哲学 -- -- -- 理学 72.07 21.83 21.97 经济学 68.68 29.95 20.05 工学 76.91 21.34 23.65 法学 63.32 30.6 16.01 农学 74.19 21.43 23.04 教育学 -- -- -- 医学 -- -- -- 文学 75.97 22.81 17.52 管理学 69.49 26.49 18.79 历史学 -- -- -- 艺术学 -- -- -- (二)课程建设 我校已建设有9门国家级精品在线开放课程。MOOC课程203门,SPOC课程2,268门,在 线教学英文版国际平台上线课程0门. 本学年,学校共开设本科生公共必修课、公共选修课、专业课共2,591门、5,844门 次。 近两学年班额统计情况详见表7。 表 7 近两学年班额统计情况 班额 学年 公共必修课(%)公共选修课(%) 专业课(%) 30人及以下 本学年 23.77 74.39 47.28 上学年 26.48 74.9 49.33

本学年 20.78 15.17 33.6 31-60人 上学年 20.55 15.33 32.81 本学年 18 2.3 11.91 61-90人 上学年 18.79 1.97 12.82 本学年 37.45 8.14 7.22 90人以上 上学年 34.17 7.8 5.04 (三)教材建设 2021年,共出版教材48种(本校教师作为第一主编)。学校制定出台覆盖规划、建 设、编写、选用、供应等各环节的《中国农业大学教材建设管理办法》。严守教材意识 形态阵地,强化“凡编必审”“凡选必审”原则,建立校院系三级教材审查制度。持续 推动高水平教材建设与发展,本年度改变了原有单一教材立项形式,与优秀出版社形成 协同共建机制,从全校遴选了10个专业立项43种教材及3种教辅类教材,系统打造引领 全国涉农高校“四新”建设、反映专业水平的“大国三农”系列教材。在首届全国教材 建设奖评选中,共获全国优秀教材一等奖3项(含副主编1项),二等奖1项,全国教材 建设先进集体1项,先进个人1项,是全国农林高校中获奖数量最多、也是获奖项目最全 的高校。此外,20本教材入选北京高校优质本科教材、122项教材入选国家级“十一五” 规划教材、17项教材入选国家级“十二五”规划教材。 (四)实践教学 1.实验教学 本学年本科生开设实验的专业课程共计264门,其中独立设置的专业实验课程149 门。 学校有实验技术人员155人,具有高级职称87人,所占比例为56.13%,具有硕士及 以上学位110人,所占比例为70.97%。 2.本科生毕业设计(论文) 本学年共开设了2,935选题供学生选做毕业设计(论文)。我校共有1,200名教师参 与了本科生毕业设计(论文)的指导工作,指导教师具有副高级以上职称的人数比例约 占91.75%,学校还聘请了13位外聘教师担任指导老师。平均每位教师指导学生人数为 2.43人. 3.实习与教学实践基地 学校现有校外实习、实训基地317个,本学年共接纳学生16,154人次。 (五)创新创业教育 学校有开设创新创业学院。设立创新创业奖学金16万元。拥有创新创业教育专职教 第15页

第15页 31-60人 本学年 20.78 15.17 33.6 上学年 20.55 15.33 32.81 61-90人 本学年 18 2.3 11.91 上学年 18.79 1.97 12.82 90人以上 本学年 37.45 8.14 7.22 上学年 34.17 7.8 5.04 (三)教材建设 2021年,共出版教材48种(本校教师作为第一主编)。学校制定出台覆盖规划、建 设、编写、选用、供应等各环节的《中国农业大学教材建设管理办法》。严守教材意识 形态阵地,强化“凡编必审”“凡选必审”原则,建立校院系三级教材审查制度。持续 推动高水平教材建设与发展,本年度改变了原有单一教材立项形式,与优秀出版社形成 协同共建机制,从全校遴选了10个专业立项43种教材及3种教辅类教材,系统打造引领 全国涉农高校“四新”建设、反映专业水平的“大国三农”系列教材。在首届全国教材 建设奖评选中,共获全国优秀教材一等奖3项(含副主编1项),二等奖1项,全国教材 建设先进集体1项,先进个人1项,是全国农林高校中获奖数量最多、也是获奖项目最全 的高校。此外,20本教材入选北京高校优质本科教材、122项教材入选国家级“十一五” 规划教材、17项教材入选国家级“十二五”规划教材。 (四)实践教学 1.实验教学 本学年本科生开设实验的专业课程共计264门,其中独立设置的专业实验课程149 门。 学校有实验技术人员155人,具有高级职称87人,所占比例为56.13%,具有硕士及 以上学位110人,所占比例为70.97%。 2.本科生毕业设计(论文) 本学年共开设了2,935选题供学生选做毕业设计(论文)。我校共有1,200名教师参 与了本科生毕业设计(论文)的指导工作,指导教师具有副高级以上职称的人数比例约 占91.75%,学校还聘请了13位外聘教师担任指导老师。平均每位教师指导学生人数为 2.43人。 3.实习与教学实践基地 学校现有校外实习、实训基地317个,本学年共接纳学生16,154人次。 (五)创新创业教育 学校有开设创新创业学院。设立创新创业奖学金16万元。拥有创新创业教育专职教

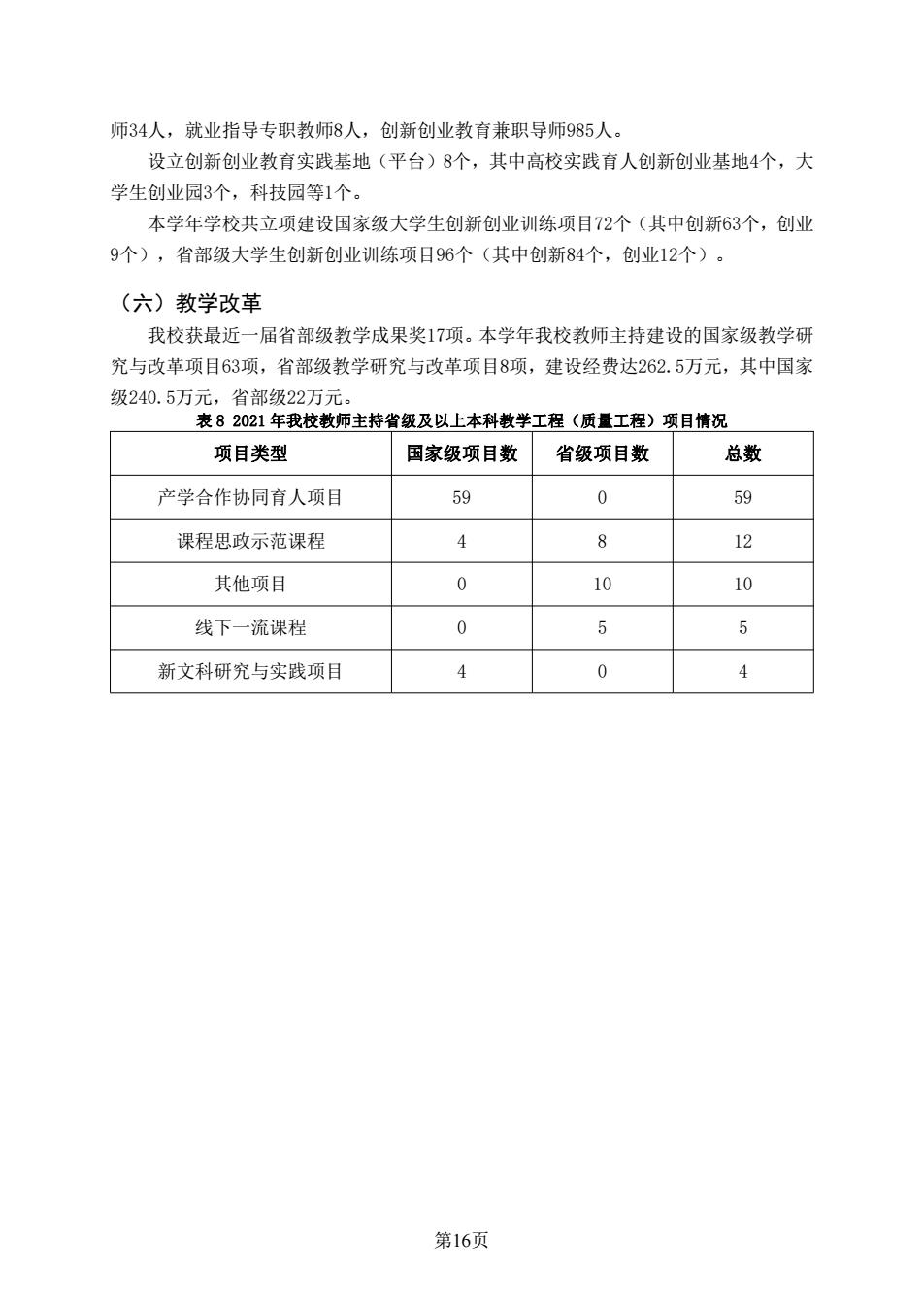

师34人,就业指导专职教师8人,创新创业教育兼职导师985人。 设立创新创业教育实践基地(平台)8个,其中高校实践育人创新创业基地4个,大 学生创业园3个,科技园等1个。 本学年学校共立项建设国家级大学生创新创业训练项目72个(其中创新63个,创业 9个),省部级大学生创新创业训练项目96个(其中创新84个,创业12个)。 (六)教学改革 我校获最近一届省部级教学成果奖17项。本学年我校教师主持建设的国家级教学研 究与改革项目63项,省部级教学研究与改革项目8项,建设经费达262.5万元,其中国家 级240.5万元,省部级22万元。 表82021年我校教师主持省级及以上本科教学工程(质量工程)项目情况 项目类型 国家级项目数 省级项目数 总数 产学合作协同育人项目 59 0 59 课程思政示范课程 4 8 12 其他项目 0 10 10 线下一流课程 0 5 5 新文科研究与实践项目 4 0 4 第16页

第16页 师34人,就业指导专职教师8人,创新创业教育兼职导师985人。 设立创新创业教育实践基地(平台)8个,其中高校实践育人创新创业基地4个,大 学生创业园3个,科技园等1个。 本学年学校共立项建设国家级大学生创新创业训练项目72个(其中创新63个,创业 9个),省部级大学生创新创业训练项目96个(其中创新84个,创业12个)。 (六)教学改革 我校获最近一届省部级教学成果奖17项。本学年我校教师主持建设的国家级教学研 究与改革项目63项,省部级教学研究与改革项目8项,建设经费达262.5万元,其中国家 级240.5万元,省部级22万元。 表 8 2021 年我校教师主持省级及以上本科教学工程(质量工程)项目情况 项目类型 国家级项目数 省级项目数 总数 产学合作协同育人项目 59 0 59 课程思政示范课程 4 8 12 其他项目 0 10 10 线下一流课程 0 5 5 新文科研究与实践项目 4 0 4

四、专业培养能力 (一)人才培养目标定位与特色 根据学校的总体定位,按照“德才兼备、全面发展、通专平衡、追求卓越”的人才 培养理念,确定我校本科人才培养的总目标是:培养德智体美劳全面发展,具有宽厚的 人文与自然科学基础、扎实的专业知识与实践技能、富有创新精神与能力的拔尖创新人 才和行业领军人才。落实党的教育方针、适应国家经济社会发展的需要,是学校办学定 位及人才培养总目标确定的根本依据。2012年9月,习近平同志来校视察时,明确要求 要把学校建成中国特色、农业特色世界一流大学,指明了中国农业大学立足特色、扎根 中国大地创建世界一流大学的前进方向,成为学校确定办学定位、目标、学科专业设置、 人才培养规格、科学研究领域、社会服务方式的根本依据。 (二)专业课程体系建设 学校服务国家重大战略需求,构建多元化人才培养特区:积极响应国家开展种源“卡 脖子”技术攻关的号召,设立全国唯一的生物育种方向“强基计划”并顺利招生,是全 国唯一入选农林高校;在理科试验班(生物科学)多年探索基础上,入选首批基础学科 拔尖创新人才培养计划2.0基地,以交叉融合、大师引领、个性化培养、科研训练为特 色,组建了由院士、长江学者、杰青、领军教授等组成的百人导师团队,构建本硕博衔 接培养模式。 学校德智体美劳全面发展的育人体系切实入方案、入课程。率先在全国构建了耕读 教育与劳动教育有机融合的“知识、认知、实践、文化”四位一体育人体系。主编并出 版了新时代首部耕读教育读本一一《耕读教育十讲》,荣获“2021年度影响力图书”, 为涉农高校学子乃至全社会输出优质的文化资源。全校近3000名2020级本科生组建“劳 动生产队”赴涿州劳动教育实践基地开展耕读文化学习与田间劳动实践,引起热烈反响。 学校在耕读教育方面的改革创新,推动了教育部《加强和改进涉农高校耕读教育工作方 案》政策的出台。 成立美育教学中心,开展“大美育”教育,将美育融入党建引领、课堂教学、艺术 创作、文化活动等人才培养全过程,树立了“美术鉴赏与实践”“种艺创作”等一批美 育典型。成立体育教学部,面向全校学生开设专项基础课、设立体育俱乐部、举办趣味 体育赛事,实现专项运动技能的分类分层教学。 牢抓课程质量建设,立项48门一流本科课程建设建设项目,新增5门北京高校优质 本科课程,认定首批“大国三农”一流本科课程25门,引导教师深化课程教学改革,提 升课程“两性一度”。持续探索“互联网+教育”课程建设,在线课程自建资源现已突 破100门。 联合建立“延河联盟”高校高水平特色课程校际共享机制,实现学生跨校互选互认。 第17页

第17页 四、专业培养能力 (一)人才培养目标定位与特色 根据学校的总体定位,按照“德才兼备、全面发展、通专平衡、追求卓越”的人才 培养理念,确定我校本科人才培养的总目标是:培养德智体美劳全面发展,具有宽厚的 人文与自然科学基础、扎实的专业知识与实践技能、富有创新精神与能力的拔尖创新人 才和行业领军人才。落实党的教育方针、适应国家经济社会发展的需要,是学校办学定 位及人才培养总目标确定的根本依据。2012年9月,习近平同志来校视察时,明确要求 要把学校建成中国特色、农业特色世界一流大学,指明了中国农业大学立足特色、扎根 中国大地创建世界一流大学的前进方向,成为学校确定办学定位、目标、学科专业设置、 人才培养规格、科学研究领域、社会服务方式的根本依据。 (二)专业课程体系建设 学校服务国家重大战略需求,构建多元化人才培养特区:积极响应国家开展种源“卡 脖子”技术攻关的号召,设立全国唯一的生物育种方向“强基计划”并顺利招生,是全 国唯一入选农林高校;在理科试验班(生物科学)多年探索基础上,入选首批基础学科 拔尖创新人才培养计划2.0基地,以交叉融合、大师引领、个性化培养、科研训练为特 色,组建了由院士、长江学者、杰青、领军教授等组成的百人导师团队,构建本硕博衔 接培养模式。 学校德智体美劳全面发展的育人体系切实入方案、入课程。率先在全国构建了耕读 教育与劳动教育有机融合的“知识、认知、实践、文化”四位一体育人体系。主编并出 版了新时代首部耕读教育读本——《耕读教育十讲》,荣获“2021年度影响力图书”, 为涉农高校学子乃至全社会输出优质的文化资源。全校近3000名2020级本科生组建“劳 动生产队”赴涿州劳动教育实践基地开展耕读文化学习与田间劳动实践,引起热烈反响。 学校在耕读教育方面的改革创新,推动了教育部《加强和改进涉农高校耕读教育工作方 案》政策的出台。 成立美育教学中心,开展“大美育”教育,将美育融入党建引领、课堂教学、艺术 创作、文化活动等人才培养全过程,树立了“美术鉴赏与实践”“种艺创作”等一批美 育典型。成立体育教学部,面向全校学生开设专项基础课、设立体育俱乐部、举办趣味 体育赛事,实现专项运动技能的分类分层教学。 牢抓课程质量建设,立项48门一流本科课程建设建设项目,新增5门北京高校优质 本科课程,认定首批“大国三农”一流本科课程25门,引导教师深化课程教学改革,提 升课程“两性一度”。持续探索“互联网+教育”课程建设,在线课程自建资源现已突 破100门。 联合建立“延河联盟”高校高水平特色课程校际共享机制,实现学生跨校互选互认