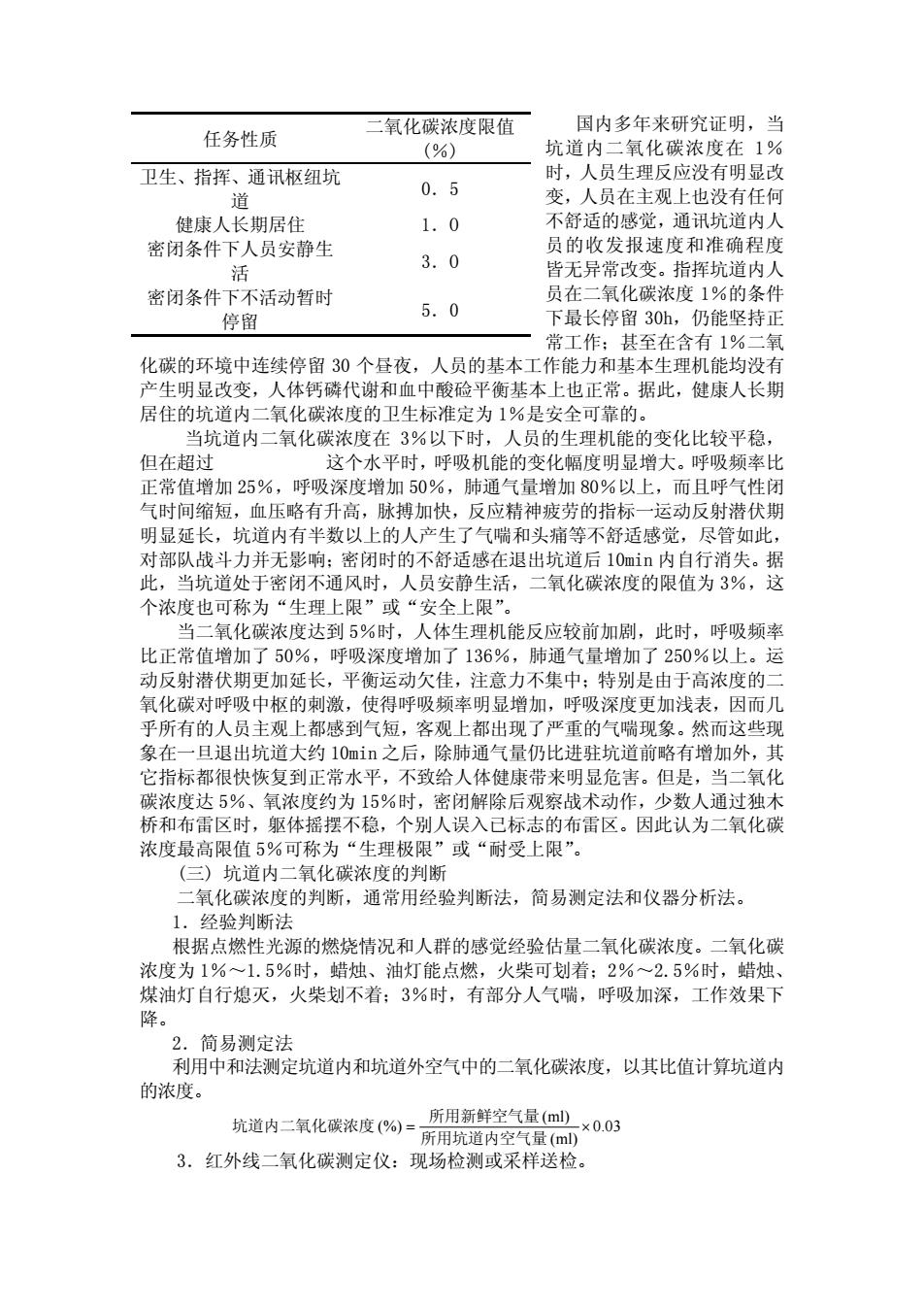

国内多年来研究证明,当 坑道内二氧化碳浓度在 1% 时,人员生理反应没有明显改 变,人员在主观上也没有任何 不舒适的感觉,通讯坑道内人 员的收发报速度和准确程度 皆无异常改变。指挥坑道内人 员在二氧化碳浓度 1%的条件 下最长停留 30h,仍能坚持正 常工作;甚至在含有 1%二氧 化碳的环境中连续停留 30 个昼夜,人员的基本工作能力和基本生理机能均没有 产生明显改变,人体钙磷代谢和血中酸硷平衡基本上也正常。据此,健康人长期 居住的坑道内二氧化碳浓度的卫生标准定为 1%是安全可靠的。 二氧化碳浓度限值 (%) 任务性质 卫生、指挥、通讯枢纽坑 道 0.5 健康人长期居住 1.O 密闭条件下人员安静生 活 3.O 密闭条件下不活动暂时 停留 5.0 当坑道内二氧化碳浓度在 3%以下时,人员的生理机能的变化比较平稳, 但在超过 这个水平时,呼吸机能的变化幅度明显增大。呼吸频率比 正常值增加 25%,呼吸深度增加 50%,肺通气量增加 80%以上,而且呼气性闭 气时间缩短,血压略有升高,脉搏加快,反应精神疲劳的指标一运动反射潜伏期 明显延长,坑道内有半数以上的人产生了气喘和头痛等不舒适感觉,尽管如此, 对部队战斗力并无影响;密闭时的不舒适感在退出坑道后 10min 内自行消失。据 此,当坑道处于密闭不通风时,人员安静生活,二氧化碳浓度的限值为 3%,这 个浓度也可称为“生理上限”或“安全上限”。 当二氧化碳浓度达到 5%时,人体生理机能反应较前加剧,此时,呼吸频率 比正常值增加了 50%,呼吸深度增加了 136%,肺通气量增加了 250%以上。运 动反射潜伏期更加延长,平衡运动欠佳,注意力不集中;特别是由于高浓度的二 氧化碳对呼吸中枢的刺激,使得呼吸频率明显增加,呼吸深度更加浅表,因而几 乎所有的人员主观上都感到气短,客观上都出现了严重的气喘现象。然而这些现 象在一旦退出坑道大约 10min 之后,除肺通气量仍比进驻坑道前略有增加外,其 它指标都很快恢复到正常水平,不致给人体健康带来明显危害。但是,当二氧化 碳浓度达 5%、氧浓度约为 15%时,密闭解除后观察战术动作,少数人通过独木 桥和布雷区时,躯体摇摆不稳,个别人误入已标志的布雷区。因此认为二氧化碳 浓度最高限值 5%可称为“生理极限”或“耐受上限”。 (三) 坑道内二氧化碳浓度的判断 二氧化碳浓度的判断,通常用经验判断法,简易测定法和仪器分析法。 1.经验判断法 根据点燃性光源的燃烧情况和人群的感觉经验估量二氧化碳浓度。二氧化碳 浓度为 1%~1.5%时,蜡烛、油灯能点燃,火柴可划着;2%~2.5%时,蜡烛、 煤油灯自行熄灭,火柴划不着;3%时,有部分人气喘,呼吸加深,工作效果下 降。 2.简易测定法 利用中和法测定坑道内和坑道外空气中的二氧化碳浓度,以其比值计算坑道内 的浓度。 03.0 (ml) (ml) (%) = × 所用坑道内空气量 所用新鲜空气量 坑道内二氧化碳浓度 3.红外线二氧化碳测定仪:现场检测或采样送检

国内多年来研究证明,当 坑道内二氧化碳浓度在 1% 时,人员生理反应没有明显改 变,人员在主观上也没有任何 不舒适的感觉,通讯坑道内人 员的收发报速度和准确程度 皆无异常改变。指挥坑道内人 员在二氧化碳浓度 1%的条件 下最长停留 30h,仍能坚持正 常工作;甚至在含有 1%二氧 化碳的环境中连续停留 30 个昼夜,人员的基本工作能力和基本生理机能均没有 产生明显改变,人体钙磷代谢和血中酸硷平衡基本上也正常。据此,健康人长期 居住的坑道内二氧化碳浓度的卫生标准定为 1%是安全可靠的。 二氧化碳浓度限值 (%) 任务性质 卫生、指挥、通讯枢纽坑 道 0.5 健康人长期居住 1.O 密闭条件下人员安静生 活 3.O 密闭条件下不活动暂时 停留 5.0 当坑道内二氧化碳浓度在 3%以下时,人员的生理机能的变化比较平稳, 但在超过 这个水平时,呼吸机能的变化幅度明显增大。呼吸频率比 正常值增加 25%,呼吸深度增加 50%,肺通气量增加 80%以上,而且呼气性闭 气时间缩短,血压略有升高,脉搏加快,反应精神疲劳的指标一运动反射潜伏期 明显延长,坑道内有半数以上的人产生了气喘和头痛等不舒适感觉,尽管如此, 对部队战斗力并无影响;密闭时的不舒适感在退出坑道后 10min 内自行消失。据 此,当坑道处于密闭不通风时,人员安静生活,二氧化碳浓度的限值为 3%,这 个浓度也可称为“生理上限”或“安全上限”。 当二氧化碳浓度达到 5%时,人体生理机能反应较前加剧,此时,呼吸频率 比正常值增加了 50%,呼吸深度增加了 136%,肺通气量增加了 250%以上。运 动反射潜伏期更加延长,平衡运动欠佳,注意力不集中;特别是由于高浓度的二 氧化碳对呼吸中枢的刺激,使得呼吸频率明显增加,呼吸深度更加浅表,因而几 乎所有的人员主观上都感到气短,客观上都出现了严重的气喘现象。然而这些现 象在一旦退出坑道大约 10min 之后,除肺通气量仍比进驻坑道前略有增加外,其 它指标都很快恢复到正常水平,不致给人体健康带来明显危害。但是,当二氧化 碳浓度达 5%、氧浓度约为 15%时,密闭解除后观察战术动作,少数人通过独木 桥和布雷区时,躯体摇摆不稳,个别人误入已标志的布雷区。因此认为二氧化碳 浓度最高限值 5%可称为“生理极限”或“耐受上限”。 (三) 坑道内二氧化碳浓度的判断 二氧化碳浓度的判断,通常用经验判断法,简易测定法和仪器分析法。 1.经验判断法 根据点燃性光源的燃烧情况和人群的感觉经验估量二氧化碳浓度。二氧化碳 浓度为 1%~1.5%时,蜡烛、油灯能点燃,火柴可划着;2%~2.5%时,蜡烛、 煤油灯自行熄灭,火柴划不着;3%时,有部分人气喘,呼吸加深,工作效果下 降。 2.简易测定法 利用中和法测定坑道内和坑道外空气中的二氧化碳浓度,以其比值计算坑道内 的浓度。 03.0 (ml) (ml) (%) = × 所用坑道内空气量 所用新鲜空气量 坑道内二氧化碳浓度 3.红外线二氧化碳测定仪:现场检测或采样送检

(四) 人员在密闭坑道内可停留时间的估计 人员进驻密闭坑道内,可停留时间取决于每人所占容积、人员活动状态及点 燃性光源的多少,其中每人占有容积大小是决定停留时间长短的主要因素。判断 密闭坑道人员可停留时间的方法如下: 1.估量法 根据坑道部队实际经验,可简单估量可停留时间。其方法是用从坑道密闭开 始到点燃煤油灯或蜡烛自行熄灭为止的时间再乘以 2,即为可停留时间。如密闭 8h 后点燃性光源熄灭,此时空气中二氧化碳浓度为 2.5%,再继续密闭 8h,二 氧化碳浓度可达 5%,合计可停留时间为 16h。 2.计算法 人员在密闭坑道内可停留时间可按二氧化碳最高限值,每人每小时呼出二氧 化碳量(含点燃性光源数)、每人平均所占容积进行计算。 E CC n V T − 1 ×= 注:T=可停留时间(h); V=坑道容积(m3 ) n=坑道内人员数(如有点燃性光源,每个光源折算为一个人。因为每支点燃 性光 源点燃时每小时所产生二氧化碳量与每人每小时呼出量相似)。 C=二氧化碳最高限值(3%或 5%) Cl=坑道内原有二氧化碳浓度(通常可以忽略不计) E=每人每小时二氧化碳排出量(每人呼出二氧化碳以 20L/h计算 —-0.02 m3 ) 如以二氧化碳浓度 3%为退出坑道的指标则: 02.0 − 003.0 ×= n V T 简化计算则 T=(V/n)×1.5 如以二氧化碳浓度 5%为退出坑道的指标则: 02.0 − 005.0 ×= n V T 简化计算则 T=(V/n)×2.5 3.查表法 根据上述公式,在每人不同容积的情况下,要求坑道内二氧化碳度分别达到 一般耐受限值(3%)和最高限值(5%)退出坑道时,可以利用事先制好的表,查出 人员在坑道内一般的和最长的时间(表 5—4)。 表 5—4 人员在密闭坑道内可停留时间计算表

(四) 人员在密闭坑道内可停留时间的估计 人员进驻密闭坑道内,可停留时间取决于每人所占容积、人员活动状态及点 燃性光源的多少,其中每人占有容积大小是决定停留时间长短的主要因素。判断 密闭坑道人员可停留时间的方法如下: 1.估量法 根据坑道部队实际经验,可简单估量可停留时间。其方法是用从坑道密闭开 始到点燃煤油灯或蜡烛自行熄灭为止的时间再乘以 2,即为可停留时间。如密闭 8h 后点燃性光源熄灭,此时空气中二氧化碳浓度为 2.5%,再继续密闭 8h,二 氧化碳浓度可达 5%,合计可停留时间为 16h。 2.计算法 人员在密闭坑道内可停留时间可按二氧化碳最高限值,每人每小时呼出二氧 化碳量(含点燃性光源数)、每人平均所占容积进行计算。 E CC n V T − 1 ×= 注:T=可停留时间(h); V=坑道容积(m3 ) n=坑道内人员数(如有点燃性光源,每个光源折算为一个人。因为每支点燃 性光 源点燃时每小时所产生二氧化碳量与每人每小时呼出量相似)。 C=二氧化碳最高限值(3%或 5%) Cl=坑道内原有二氧化碳浓度(通常可以忽略不计) E=每人每小时二氧化碳排出量(每人呼出二氧化碳以 20L/h计算 —-0.02 m3 ) 如以二氧化碳浓度 3%为退出坑道的指标则: 02.0 − 003.0 ×= n V T 简化计算则 T=(V/n)×1.5 如以二氧化碳浓度 5%为退出坑道的指标则: 02.0 − 005.0 ×= n V T 简化计算则 T=(V/n)×2.5 3.查表法 根据上述公式,在每人不同容积的情况下,要求坑道内二氧化碳度分别达到 一般耐受限值(3%)和最高限值(5%)退出坑道时,可以利用事先制好的表,查出 人员在坑道内一般的和最长的时间(表 5—4)。 表 5—4 人员在密闭坑道内可停留时间计算表