通过讲授,使学生们了解为了达到测量 结论可信,必须选用的指标有效、方法 课后小结 可靠、测试人员必须客观,才能达到测 量的科学性。 《体适能评定理论与方法》第三次课 体适能评 课程名称 定理论与 课程类型 通识核心课程 方法 授课题目 评价 授课形式 主讲教师授课 授课时间 周次/课次 16/3 1 掌握评价的概念、标准分评价量表:离差法、百分位数概念:用离差法制定 教学目标 身体发育评价表: 2.熟悉评价的基本形式:百分位数法、指数法、相关法、多指标综合评价法: 3.了解评价标准的类型:制订和使用评价标准应注意的问题。 教 具 黑板、PPT 教育技术 多媒体 教学设计(内容安排与要求、组织形式、时间分配) 备 注

课后小结 通过讲授,使学生们了解为了达到测量 结论可信,必须选用的指标有效、方法 可靠、测试人员必须客观,才能达到测 量的科学性。 《体适能评定理论与方法》第三次课 课程名称 体适能评 定理论与 方法 课程类型 通识核心课程 授课题目 评价 授课形式 主讲教师授课 授课时间 周次/课次 16/3 教学目标 1. 掌握评价的概念、标准分评价量表;离差法、百分位数概念;用离差法制定 身体发育评价表; 2.熟悉评价的基本形式;百分位数法、指数法、相关法、多指标综合评价法; 3.了解评价标准的类型;制订和使用评价标准应注意的问题。 教 具 黑板、PPT 教育技术 多媒体 教学设计(内容安排与要求、组织形式、时间分配) 备 注

教学内容设计: 第一部分开始部分(5分钟) 引导学生复习上次课的学习内容,形式采取向学生提问,教师归纳、小结。引 出本次课的教学内容。 第二部分基本部分(80分钟) 结束部分(5分钟) 对本次课教学内容进行回顾小结,提出本节课需要掌握的内容和重点,布置思考题 一、 简单统计学 1.平均值:标准差:样本量:T检验:方差分析:X2检验:回归分析:标 准得分: 2.正态分布 二、评估方法 1.进步度 2.离差法 以大样本调查资料的平均数为基准值,以标准差为离散距,对能力和水平 进行分等评价的方法。 3.百分位数法 是以大样本调查资料的中位数(即第50百分位数)为基准值,以其他百分位数为 离散距,对能力和水平进行分等评价的方法。 教学设计(内容安排与要求、组织形式、时间分配) 备 注

教学内容设计: 第一部分 开始部分(5 分钟) 引导学生复习上次课的学习内容,形式采取向学生提问,教师归纳、小结。引 出本次课的教学内容。 第二部分 基本部分(80 分钟) 结束部分(5 分钟) 对本次课教学内容进行回顾小结,提出本节课需要掌握的内容和重点,布置思考题 一、 简单统计学 1. 平均值;标准差;样本量;T 检验;方差分析;X2 检验;回归分析;标 准得分; 2. 正态分布 二、 评估方法 1. 进步度 2. 离差法 以大样本调查资料的平均数为基准值,以标准差为离散距,对能力和水平 进行分等评价的方法。 3. 百分位数法 是以大样本调查资料的中位数(即第 50 百分位数)为基准值,以其他百分位数为 离散距,对能力和水平进行分等评价的方法。 教学设计(内容安排与要求、组织形式、时间分配) 备 注

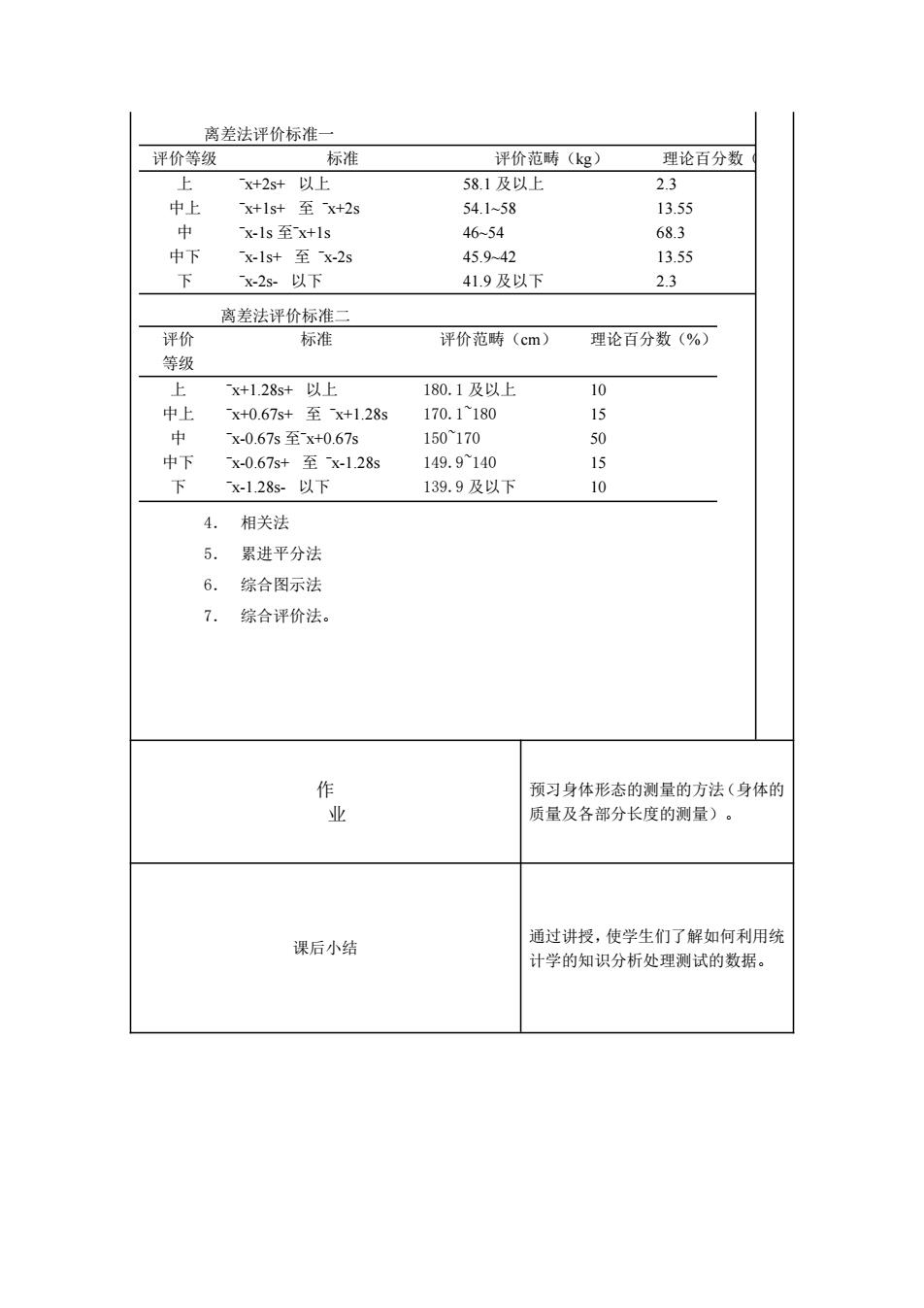

离差法评价标准 一 评价等级 标准 评价范畴(kg) 理论百分数 上 x+2s+以上 58.1及以上 2.3 中上 x+1s+至x+2s 54.158 13.55 中 x-1s至x+1s 46-54 68.3 中下 x-1s+至x-2s 45.9-42 13.55 下 x-2s-以下 41.9及以下 2.3 离差法评价标准二 评价 标准 评价范畴(cm) 理论百分数(%) 等级 上 x+1.28s+以上 180.1及以上 10 中上 x+0.67s+ 至x+1.28s 170.1180 15 为 x-0.67s至x+0.67s 150170 50 中下 x-0.67s+ 至x-1.28s 149.9140 15 下 x-1.28s-以下 139.9及以下 10 4. 相关法 5. 累进平分法 6. 综合图示法 7. 综合评价法。 作 预习身体形态的测量的方法(身体的 业 质量及各部分长度的测量)。 通过讲授,使学生们了解如何利用统 课后小结 计学的知识分析处理测试的数据

离差法评价标准一 评价等级 标准 评价范畴(kg) 理论百分数(%) 上 ˉx+2s+ 以上 58.1 及以上 2.3 中上 ˉx+1s+ 至 ˉx+2s 54.1~58 13.55 中 ˉx-1s 至ˉx+1s 46~54 68.3 中下 ˉx-1s+ 至 ˉx-2s 45.9~42 13.55 下 ˉx-2s- 以下 41.9 及以下 2.3 离差法评价标准二 评价 等级 标准 评价范畴(cm) 理论百分数(%) 上 ˉx+1.28s+ 以上 180.1 及以上 10 中上 ˉx+0.67s+ 至 ˉx+1.28s 170.1~180 15 中 ˉx-0.67s 至ˉx+0.67s 150~170 50 中下 ˉx-0.67s+ 至 ˉx-1.28s 149.9~140 15 下 ˉx-1.28s- 以下 139.9 及以下 10 4. 相关法 5. 累进平分法 6. 综合图示法 7. 综合评价法。作 业 预习身体形态的测量的方法(身体的 质量及各部分长度的测量)。 课后小结 通过讲授,使学生们了解如何利用统 计学的知识分析处理测试的数据

《体适能评定理论与方法》第四次课 体适能评定理论与方 课程名称 法 课程类型 通识核心课程 授课题目 身体形态的测量 授课形式 主讲教师、教辅授课 授课时间 周次/课次 16/4 1.掌握身体形态的测量内容,人体主要测量点: 体格测量中常用的标准化测量方法、评定及注意事项: 教学目标 2.熟悉身体形态测量注意事项: 3.了解身体形态测量的意义。 教 具 身高、坐高仪、体重秤、带游标的直板钢尺、塑直尺、足长足背高仪 教育技术 教师讲解、示范 教学设计(内容安排与要求、组织形式、时间分配) 注 教学内容设计: 第一部分开始部分(5分钟) 引导学生复习上次课的学习内容,形式采取向学生提问,教师归纳、小结。引出 本次课的教学内容。 第二部分基本部分(80分钟) 结束部分(5分钟) 对本次课教学内容进行回顾小结,提出本节课需要掌握的内容和重点,布置思考题 一,全身整体性测量 1)体重 器材:杠杆秤或弹簧称。 方法:被测者应在测量前排空大小便,只穿贴身短裤(女生可加乳罩或背心),轻轻站 立于秤台中央,身体不与其他物体接触,并保持平稳,直至测量完成。测量者移 动游码至杠杆平衡后读数。 2)身高 器材:身高坐高计。 方法:被测者赤足,背靠立柱以立正姿势站立,足尖分开60,足跟、骶骨正中线和两肩 胛间三处与立柱紧贴。头要正直,两眼平视前方,使耳屏上缘与眼眶下缘最低点处 于同一水平线上,躯干伸直,两手自然下垂。测量者站在被测者侧方,轻移滑动游 标板贴紧被测者头顶,测量者平视水平压板读数。 教学设计(内容安排与要求、组织形式、时间分配) 润

《体适能评定理论与方法》第四次课 课程名称 体适能评定理论与方 法 课程类型 通识核心课程 授课题目 身体形态的测量 授课形式 主讲教师、教辅授课 授课时间 周次/课次 16/4 教学目标 1.掌握身体形态的测量内容,人体主要测量点; 体格测量中常用的标准化测量方法、评定及注意事项; 2.熟悉身体形态测量注意事项; 3.了解身体形态测量的意义。 教 具 身高、坐高仪、体重秤、带游标的直板钢尺、塑直尺、足长足背高仪 教育技术 教师讲解、示范 教学设计(内容安排与要求、组织形式、时间分配) 备 注 教学内容设计: 第一部分 开始部分(5 分钟) 引导学生复习上次课的学习内容,形式采取向学生提问,教师归纳、小结。引出 本次课的教学内容。 第二部分 基本部分(80 分钟) 结束部分(5 分钟) 对本次课教学内容进行回顾小结,提出本节课需要掌握的内容和重点,布置思考题 一.全身整体性测量 1 ) 体重 器材: 杠杆秤或弹簧称。 方法: 被测者应在测量前排空大小便,只穿贴身短裤(女生可加乳罩或背心),轻轻站 立于秤台中央,身体不与其他物体接触,并保持平稳,直至测量完成。测量者移 动游码至杠杆平衡后读数。 2 ) 身高 器材: 身高坐高计。 方法: 被测者赤足,背靠立柱以立正姿势站立,足尖分开 60。,足跟、骶骨正中线和两肩 胛间三处与立柱紧贴。头要正直,两眼平视前方,使耳屏上缘与眼眶下缘最低点处 于同一水平线上,躯干伸直,两手自然下垂。测量者站在被测者侧方,轻移滑动游 标板贴紧被测者头顶,测量者平视水平压板读数。 教学设计(内容安排与要求、组织形式、时间分配) 备 注

二.体部长度指标的测量 3) 坐高 器材: 身高坐高计。 方法: 被测者坐前先弯腰,使骶骨部紧靠立柱,而后坐在坐高计的座板上。坐好 后应使骶骨部和两肩胛间紧靠立柱,头部位置和姿势要求与测身高相同。躯干 充分伸直,上肢自然下垂,手不要支撑于座板上,两腿并拢,大腿与地面平行, 双足自然平踏于底座。测量者站在被测者侧方,将水平板轻轻下压,读数要求 与测身高相同。 ●上肢长度测量 器材:带游标量尺或马丁测高仪测量。 方法:测量上肢时,被测者一般取立正姿势,两臂自然下垂,手指伸直。测量 时先将游标量尺的尺端固定于上部测点,再移动游标至下部相应的测点,测出 两点间的垂直距离并读数记录。 4)上肢全长肩峰点至中指尖的直线距离。 5) 上臂长从肩峰点至桡骨小头上缘的直线距离。 6) 前臂长从桡骨小头上缘至桡骨茎突尖的直线距离。 7)手长从桡骨茎突尖水平的腕横纹中点至中指尖的直线距离。 下肢长度测量 器材:带游标量尺或马丁测高仪测量。 方法:测查下肢时,被测者一般取立正姿势,重心落于两足中间。测小腿长、足 长、足高时,可令被测者将脚搁于凳面测量。测量时必须保持量尺垂直地面。 8) 髂前上棘点从骼前上棘点至地面的垂直距离,称为下肢长A。 9)大转子点从股骨大转子尖至地面的垂直距离,称为下肢长B。 10)身高一坐高=下肢长,称为下肢长C。 11)大腿长髂前上棘或股骨大转子尖至膝关节间隙、胫骨外髁上缘的垂直距离。也 可间接求得,即:大腿长=下肢长B(小腿长+足高) 12)小腿长从膝关节间隙、胫骨点至内踝尖的垂直距离为小腿长。 13)小腿长加足高测量胫骨内髁上缘至凳面的垂直距离为小腿长加足高。测量时, 令被测者体重落在左腿上,右腿抬起屈膝关节成直角,全脚掌踏于凳面。 14)足高从内踝尖至凳面(地面)的垂直距离。 15)足背高为足背的舟骨上缘最高点至地面的垂直距离。 16)足长从足跟点(跟骨结节)至最长趾尖点。 17)跟腱长从腓肠肌内侧头肌腹下缘至跟骨结节的距离

二.体部长度指标的测量 3 ) 坐高 器材: 身高坐高计。 方法: 被测者坐前先弯腰,使骶骨部紧靠立柱,而后坐在坐高计的座板上。坐好 后应使骶骨部和两肩胛间紧靠立柱,头部位置和姿势要求与测身高相同。躯干 充分伸直,上肢自然下垂,手不要支撑于座板上,两腿并拢,大腿与地面平行, 双足自然平踏于底座。测量者站在被测者侧方,将水平板轻轻下压,读数要求 与测身高相同。 ●上肢长度测量 器材: 带游标量尺或马丁测高仪测量。 方法: 测量上肢时,被测者一般取立正姿势,两臂自然下垂,手指伸直。测量 时先将游标量尺的尺端固定于上部测点,再移动游标至下部相应的测点,测出 两点间的垂直距离并读数记录。 4 ) 上肢全长 肩峰点至中指尖的直线距离。 5 ) 上臂长 从肩峰点至桡骨小头上缘的直线距离。 6 ) 前臂长 从桡骨小头上缘至桡骨茎突尖的直线距离。 7 ) 手长 从桡骨茎突尖水平的腕横纹中点至中指尖的直线距离。 下肢长度测量 器材: 带游标量尺或马丁测高仪测量。 方法: 测查下肢时,被测者一般取立正姿势,重心落于两足中间。测小腿长、足 长、足高时,可令被测者将脚搁于凳面测量。测量时必须保持量尺垂直地面。 8 ) 髂前上棘点 从骼前上棘点至地面的垂直距离,称为下肢长 A。 9 ) 大转子点 从股骨大转子尖至地面的垂直距离,称为下肢长 B。 10) 身高 一 坐高 = 下肢长,称为下肢长 C。 11) 大腿长 髂前上棘或股骨大转子尖至膝关节间隙、胫骨外髁上缘的垂直距离。也 可间接求得,即: 大腿长 = 下肢长 B (小腿长+足高) 12) 小腿长 从膝关节间隙、胫骨点至内踝尖的垂直距离为小腿长。 13) 小腿长加足高 测量胫骨内髁上缘至凳面的垂直距离为小腿长加足高。测量时, 令被测者体重落在左腿上,右腿抬起屈膝关节成直角,全脚掌踏于凳面。 14) 足高 从内踝尖至凳面(地面)的垂直距离。 15) 足背高 为足背的舟骨上缘最高点至地面的垂直距离。 16) 足长 从足跟点(跟骨结节)至最长趾尖点。 17) 跟腱长 从腓肠肌内侧头肌腹下缘至跟骨结节的距离