1、地理学概念地理学是研究地球表层地理环境的结构、分布及其变化的规律性以及人地 关系的学科 2、人文地理学人文地理学以地球表面人类各种社会经济活动为研究对象的科学,以人地 关系为基础,探讨各种人文现象的地理分布、扩展和变化,以及人类社会经济活动地域 结构形成的科学。广义的人文地理学包括经济地理学,狭义的则不包括。 3、三分法自然地理学一一研究自然环境特征、结构及其地域分异规律的科学。人文地理 以地球表面人类各种社会经济活动为研究对象的科学,以人地关系为基础,探讨 各种人文现象的地理分布、扩展和变化,以及人类社会经济活动地域结构形成的科学。 经济地理学一一以有关经济理论为基础来阐述人类经济活动各现象的空间结构的科学, 4、人文地理学研究的三大主题:一是人地关系系统:二是区域研究系统:三是空间分析系 统。 5、人文地理学的学特性:社会性、区域性、综合性。 6、古希腊著名学者埃拉托色尼首创了“地理学”这一名词。德国地理学家亚历山大冯洪 堡和卡尔·李特尔被尊为近代地理学的开山大师。希腊学者把荷马推崇为地理学的祖师, 7、下列提出人地关系论的是拉采尔,被称为是人文地理学的创始人。德国地理学家有亚历 山大·冯·洪堡、卡尔·李特尔、拉采尔、赫特纳、施吕特尔、杜能、韦伯、克里斯泰 勒、廖什等。 8、人文地理研究五大方面(T心yG.乔丹):()人文地理学的空间表征 一文化区:(2)文化 时间现象 文化扩散:(3)文化与环境的关系一一文化生态学:(④)文化与各特质之间的 协调一一文化整合:(⑤)各主题之间的有机联系一一文化景观。 9、文化区概念:文化区是指某种文化特征或具有文化特征的人的群体在空间上的分布。 10、 文化的时间现象(举例说明扩散):分为扩展扩散(接触扩散或传染扩散、等级打 散、刺激扩散)和迁移扩散。P26 扩展扩散:是指某文化现象出现后,通过其居民,从该地向四周不断地传递,其所占据 的空间也就越来越大。这种扩散的特点是空间上的连续性。 迁移扩散:某种文化现象伴随拥有这种文化现象的人或集团的迁移,而将此文化传播到 该地。 11、 文化生态文化生态是应用生态学的观点研究人与自然环境之间的相互关系,既研 究自然地理环境在文化发展中的作用,也研究人的文化作用对自然地理环境的影响。在 人类活动的地域中,文化是人地关系的具体形态,“人一文化系统一环境”共同构成地 域文化系统。在人地关系中,“人”处于主动地位,是主体,“地”处于被动地位,是客 12、文化整台:在一个文化系统内,各文化层次,各层次的文化特质在功能上形成协调, 这就是该文化系统的文化整合

1、 地理学概念:地理学是研究地球表层地理环境的结构、分布及其变化的规律性以及人地 关系的学科。 2、 人文地理学:人文地理学以地球表面人类各种社会经济活动为研究对象的科学,以人地 关系为基础,探讨各种人文现象的地理分布、扩展和变化,以及人类社会经济活动地域 结构形成的科学。广义的人文地理学包括经济地理学,狭义的则不包括。 3、 三分法:自然地理学——研究自然环境特征、结构及其地域分异规律的科学。人文地理 学——以地球表面人类各种社会经济活动为研究对象的科学,以人地关系为基础,探讨 各种人文现象的地理分布、扩展和变化,以及人类社会经济活动地域结构形成的科学。 经济地理学——以有关经济理论为基础来阐述人类经济活动各现象的空间结构的科学。 4、 人文地理学研究的三大主题:一是人地关系系统;二是区域研究系统;三是空间分析系 统。 5、 人文地理学的学科特性:社会性、区域性、综合性。 6、 古希腊著名学者埃拉托色尼首创了“地理学”这一名词。 德国地理学家亚历山大·冯·洪 堡和卡尔·李特尔被尊为近代地理学的开山大师。希腊学者把荷马推崇为地理学的祖师。 7、 下列提出人地关系论的是拉采尔,被称为是人文地理学的创始人。德国地理学家有亚历 山大·冯·洪堡、卡尔·李特尔、拉采尔、赫特纳、施吕特尔、杜能、韦伯、克里斯泰 勒、廖什等。 8、 人文地理研究五大方面(Tery G. 乔丹):⑴人文地理学的空间表征——文化区;⑵文化 时间现象——文化扩散;⑶文化与环境的关系——文化生态学;⑷文化与各特质之间的 协调——文化整合;⑸各主题之间的有机联系——文化景观。 9、 文化区概念:文化区是指某种文化特征或具有文化特征的人的群体在空间上的分布。 10、 文化的时间现象(举例说明扩散):分为扩展扩散(接触扩散或传染扩散、等级扩 散、刺激扩散)和迁移扩散。P26 扩展扩散:是指某文化现象出现后,通过其居民,从该地向四周不断地传递,其所占据 的空间也就越来越大。这种扩散的特点是空间上的连续性。 迁移扩散:某种文化现象伴随拥有这种文化现象的人或集团的迁移,而将此文化传播到 该地。 11、 文化生态:文化生态是应用生态学的观点研究人与自然环境之间的相互关系,既研 究自然地理环境在文化发展中的作用,也研究人的文化作用对自然地理环境的影响。在 人类活动的地域中,文化是人地关系的具体形态,“人—文化系统—环境”共同构成地 域文化系统。在人地关系中,“人”处于主动地位,是主体,“地”处于被动地位,是客 体。 12、 文化整合:在一个文化系统内,各文化层次,各层次的文化特质在功能上形成协调, 这就是该文化系统的文化整合

13 文化观概念:亦称人文景观,是居住于该地的某文化集团为满足其需要,利用自 然界所提供的材料,在自然景观的基础上,叠加上自己所创造的文化产品。 14、人口转变概念:人口转变是指由传统人口再生产类型(即高出生率、高死亡率和低 自然增长率)向现代人口再生产类型(低出生率、低死亡率和低自然增长率)的过渡。 人口转变模式旨在揭示不同类型的国家或地区人口转变过程与经济再生产类型之间的 相关规律。理论模式 色迪的 个序列”:诺特斯坦将第 三序列划分为 个阶段:翘 尔进一步深化了人口转变理论,对五个阶段进行了重命名并提出了各阶段的数量界限: 布莱克提出的人口转变五阶段模式,融合了上述观点。 15、 人口分布概念:人口分布是指在一定时间内人口在一定地区范围的空间分布状况。 它是人口过程在空间上的表现形式。 人口分布的测度指标主要有人口密度 ,它反映一定 地区的人口密集程度,是指单位土地面积上居住的人口数。通常用每平方千米常住的可 均居民数量来表示,称为人口算术密度。为了更真实地反映人口分布与自然、资源、经 济分布的空间关系,又有农业人口密度、营养密度、比较密度等。 16、 人口分布的特钲(和影响因素【能举例阐述】:世界人口分布表现出明显的趋向性 即趋向暖湿地区、低平地区和岸边(海、河岸),即中低纬指向、近海岸指向和平原指 包。影响因素有自然因素、社会经济因素。P86 17、杜能《孤立国》提出农业区位的理论模式。第一带自由农作带:第二带林业带:第 三带作物轮作带:第四带谷草农作带:第五带三圃农作带:第六带畜牧带。【最接近城 市的活动有哪些】DP153 18、 工业革命产生的前提与基础:地理大发现,新航路的开辟,东西方贸易的发展,要 求建造更大更快速的船只,海上航行要求有准确的定方向、定位置的仪器和适合航海需 要的地图。贸易的发展,产品的交流,就要求在各种产品的生产技术上有所改进,以提 高产品的质量和数量,从而获得更大的利润。这种社会上的需求都要求在生产技术上右 所突破。正是这种前提和基础条件,促使在英国出现我工业草命。 p156 19、 第一次工业革命产生的条性(为什么最早出现在英国):①政治前提:较早确立 资本主义制度。②资本:海外贸易、殖民掠夺和圈地运动积累了雄厚的资本。③技术: 工场手工业的发展积累了生产技术知识。④劳动力:圈地运动增加了雇佣劳动力。⑤市 场:圈地运动拓展了国内市场:殖民掠夺拓展了广阔的海外市场和廉价原料产地。 英国于18世纪的后半期出现工业革命。 当时,英国在海外贸易方面 ,不但取代了老牌 殖民主义者西班牙、葡萄牙,而且压倒了曾在17世纪垄断当时欧洲海外航运业与商业的荷 兰,走上了欧洲对外贸易的霸主地位。经过“光荣革命”(1689),英国摆脱了专制王权,走上 君主立宪制,议会成为主权机构,逐步演变为由议会中多数执改,组织责任内阁。这对英国 政局稳定、经济发展,促进工业革命起若重要作用。 20 工业产生的先后顺序及原因:首先出现的是纺织业,然后是钢铁工业,采煤工业 运输业,机械工业,化学工业,食品工业。 21、 城市化的机趔:人口增长的压力带米的社会分工的发展和生产力的提高是推动城市

13、 文化景观概念:亦称人文景观,是居住于该地的某文化集团为满足其需要,利用自 然界所提供的材料,在自然景观的基础上,叠加上自己所创造的文化产品。 14、 人口转变概念:人口转变是指由传统人口再生产类型(即高出生率、高死亡率和低 自然增长率)向现代人口再生产类型(低出生率、低死亡率和低自然增长率)的过渡。 人口转变模式旨在揭示不同类型的国家或地区人口转变过程与经济再生产类型之间的 相关规律。理论模式:兰迪的“三个序列”;诺特斯坦将第三序列划分为三个阶段;寇 尔进一步深化了人口转变理论,对五个阶段进行了重命名并提出了各阶段的数量界限; 布莱克提出的人口转变五阶段模式,融合了上述观点。 15、 人口分布概念:人口分布是指在一定时间内人口在一定地区范围的空间分布状况。 它是人口过程在空间上的表现形式。人口分布的测度指标主要有人口密度,它反映一定 地区的人口密集程度,是指单位土地面积上居住的人口数。通常用每平方千米常住的平 均居民数量来表示,称为人口算术密度。为了更真实地反映人口分布与自然、资源、经 济分布的空间关系,又有农业人口密度、营养密度、比较密度等。 16、 人口分布的特征(和影响因素【能举例阐述】):世界人口分布表现出明显的趋向性, 即趋向暖湿地区、低平地区和岸边(海、河岸),即中低纬指向、近海岸指向和平原指 向。影响因素有自然因素、社会经济因素。P86 17、 杜能《孤立国》提出农业区位的理论模式。第一带自由农作带;第二带林业带;第 三带作物轮作带;第四带谷草农作带;第五带三圃农作带;第六带畜牧带。【最接近城 市的活动有哪些】)P153 18、 工业革命产生的前提与基础:地理大发现,新航路的开辟,东西方贸易的发展,要 求建造更大更快速的船只,海上航行要求有准确的定方向、定位置的仪器和适合航海需 要的地图。贸易的发展,产品的交流,就要求在各种产品的生产技术上有所改进,以提 高产品的质量和数量,从而获得更大的利润。这种社会上的需求都要求在生产技术上有 所突破。正是这种前提和基础条件,促使在英国出现我工业革命。 P156 19、 第一次工业革命产生的条件 (为什么最早出现在英国):①政治前提:较早确立 资本主义制度。②资本:海外贸易、殖民掠夺和圈地运动积累了雄厚的资本。③技术: 工场手工业的发展积累了生产技术知识。④劳动力:圈地运动增加了雇佣劳动力。⑤市 场:圈地运动拓展了国内市场;殖民掠夺拓展了广阔的海外市场和廉价原料产地。 英国于 18 世纪的后半期出现工业革命。当时,英国在海外贸易方面,不但取代了老牌 殖民主义者西班牙、葡萄牙,而且压倒了曾在 17 世纪垄断当时欧洲海外航运业与商业的荷 兰,走上了欧洲对外贸易的霸主地位。经过“光荣革命”(1689),英国摆脱了专制王权,走上 君主立宪制,议会成为主权机构,逐步演变为由议会中多数执政,组织责任内阁。这对英国 政局稳定、经济发展,促进工业革命起着重要作用。 20、 工业产生的先后顺序及原因:首先出现的是纺织业,然后是钢铁工业,采煤工业, 运输业,机械工业,化学工业,食品工业。 21、 城市化的机制:人口增长的压力带来的社会分工的发展和生产力的提高是推动城市

化的根本力量:农业发展是城市化的基本前提:工业化是城市化的基础:科学技术是城 市化得以延续的内在动力。(一)农业生产力的发展是城市化的原生动力:(二)工业化是城 市化的直接动力 三第三产业是城市化的 续动 性力量:伍人日与城市政策可以加速和延缓市化进程. 力:(四)经济发展是城市化的内在决定 22、 人口的数量、质量、发展的政策的影嘛:人口政策的相对宽松必然会促进人口向城 市流动,城市规模不断扩大,城市人口出重深渐提高:相反,城市对外来人口的限制沙 然会阻滞城市化进程,是城市化进程呈现出城市人口比重与人均收入水平低相关的非正 常状态 23、 城市化概念农业人口转化为非农业人口,农村地域转化为城市地域,农业活动转 化为非农业活动的过程。是社会经济发展的结果,是社会进步的体现,是一个国家社会 经济发展水平的体现。 24、 城市体系概念:城市与城市、城市与地区之间实质上存在者固定联系与等级结构。 也就是说,一定地区内,性质不同、规模不同的城市是互相联系、互相依赖、互相补充 的,进而形成一个统一的城市地域系统。在体系内部不断地进行物质、能量、人员、信 息的交换。这种不同地区,不同等级的城市结合为固定关系和作用的有机整体,就是城 市系统,又称城市体系。 25、 等级规横法4:1913年奥尔巴哈(F.Auerbach)指出地域城市人▣规模组合呈一定规 则。通常人口规模居第2位的城市其人口为居第1位城市人口的12,第3位城市为第 一位城市人口的13,以下类推。这种人口规模规律,称为等级规模法则(rank.size rule) 1949年济普夫(GK2p更加明确了这一规律,因此称之为奥尔巴哈·济普夫法则. =P·。发达国家城市中此法则比较明显 个别发展中国家也有符合这一法则者 但发达国家也有不适用者。 26、 首位城市法必:杰弗逊1939年提出他观察到一些国家的首都比全国城市系统中的 重要城市大许多倍。认为一个国家在首位城市下存在众名中小城市系统。后又经人修改」 认为有些国家的首都不一定是首位城市,。因此,法则修改为 一定国家首都都是首位 城市:地区中心也可以成为首位城市:一国可有两个首位城市:发展中国家首位城市法 则作用明显 27、 七大方言区:北方方言、吴方言、湘方言、赣方言、客家方言、粤方言和闽方言。 2北方方言:他是汉民族共同语的基础方言,以北京话为代表,使用人口占汉族总人口 的70%。北方方言又分为华北、东北方言,西北、西南和江淮方言等四个次方言。吴方 言:分布在上海、江苏东南部,镇江以东和浙江大部分地区,以苏州话,上海话为代表。 湘方言:分布在湖南省大部分地区,以长沙话为代表。赣方言:分布在江西省大部分地 区,以南吕话为代表。客家方言:主要分布在广东东部和北部,福建西部,江西东南部 和广西南部,以广东省梅县话为代表。粤方 主要分布在广东省珠二角地区、中部 西南部、 北部 广西的东部、南部,以及 澳地区,以广州话为代表。闽方言:跨越四 省,包括福建省大部分地区,「东省东部和浙江省南部部分地区以及台湾省大部分汉人 居住区。 28、 原始宗教需要强调两点:第一,原始宗教的存在并没有特定的时段,具有这一类型

化的根本力量;农业发展是城市化的基本前提;工业化是城市化的基础;科学技术是城 市化得以延续的内在动力。(一)农业生产力的发展是城市化的原生动力;(二)工业化是城 市化的直接动力;(三)第三产业是城市化的后续动力;(四)经济发展是城市化的内在决定 性力量;(五)人口与城市政策可以加速和延缓城市化进程。 22、 人口的数量、质量、发展的政策的影响:人口政策的相对宽松必然会促进人口向城 市流动,城市规模不断扩大,城市人口比重逐渐提高;相反,城市对外来人口的限制必 然会阻滞城市化进程,是城市化进程呈现出城市人口比重与人均收入水平低相关的非正 常状态。 23、 城市化概念:农业人口转化为非农业人口,农村地域转化为城市地域,农业活动转 化为非农业活动的过程。是社会经济发展的结果,是社会进步的体现,是一个国家社会 经济发展水平的体现。 24、 城市体系概念:城市与城市、城市与地区之间实质上存在着固定联系与等级结构。 也就是说,一定地区内,性质不同、规模不同的城市是互相联系、互相依赖、互相补充 的,进而形成一个统一的城市地域系统。在体系内部不断地进行物质、能量、人员、信 息的交换。这种不同地区,不同等级的城市结合为固定关系和作用的有机整体,就是城 市系统,又称城市体系。 25、 等级规模法则:1913 年奥尔巴哈(F.Auerbach)指出地域城市人口规模组合呈一定规 则。通常人口规模居第 2 位的城市其人口为居第 1 位城市人口的 1/2,第 3 位城市为第 一位城市人口的 1/3,以下类推。这种人口规模规律,称为等级规模法则(rank-size rule)。 1949 年济普夫(G.K.zipf)更加明确了这一规律,因此称之为奥尔巴哈-济普夫法则。 Pr=P1/(q·r)。发达国家城市中此法则比较明显,个别发展中国家也有符合这一法则者, 但发达国家也有不适用者。 26、 首位城市法则:杰弗逊 1939 年提出他观察到一些国家的首都比全国城市系统中的 重要城市大许多倍。认为一个国家在首位城市下存在众多中小城市系统。后又经人修改, 认为有些国家的首都不一定是首位城市,。因此,法则修改为不一定国家首都都是首位 城市;地区中心也可以成为首位城市;一国可有两个首位城市;发展中国家首位城市法 则作用明显。 27、 七大方言区:北方方言、吴方言、湘方言、赣方言、客家方言、粤方言和闽方言。 2 北方方言:他是汉民族共同语的基础方言,以北京话为代表,使用人口占汉族总人口 的 70%。北方方言又分为华北、东北方言,西北、西南和江淮方言等四个次方言。吴方 言:分布在上海、江苏东南部,镇江以东和浙江大部分地区,以苏州话,上海话为代表。 湘方言:分布在湖南省大部分地区,以长沙话为代表。赣方言:分布在江西省大部分地 区,以南昌话为代表。客家方言:主要分布在广东东部和北部,福建西部,江西东南部 和广西南部,以广东省梅县话为代表。粤方言:主要分布在广东省珠三角地区、中部、 西南部、北部,广西的东部、南部,以及港澳地区,以广州话为代表。闽方言:跨越四 省,包括福建省大部分地区,广东省东部和浙江省南部部分地区以及台湾省大部分汉人 居住区。 28、 原始宗教需要强调两点:第一,原始宗教的存在并没有特定的时段,具有这一类型

特征的宗教可以出现在数千年以前,也可以存在于今天世界上的某些部落中。第二,原 始宗教无需探讨“摇篮”或源地问题,一般认为各地原始宗牧信仰和宗教崇拜大多都是 自生的,基本不存在一种信仰最初在一群人中产生,然后通过思想输出传播到其他人器 中这样的现象。 29、世界三大宗教:佛教、基督教、伊斯兰教。在各类宗教中天主教的宗教组织可称是 最严密的。 30 宗教与国家政治:政治组织和政治势力是影响文化现象空间变化的一个重要因素, 政治势力的扩张与衰退往往决定着文化地理界线的进退,在各类文化现象之中,宗教对 于政治的依附程度更高,受政治影响造成的空间变化特征也更明显。宗教与文化:由宗 教而产生的文化是多方面的,除在在视 、听觉上可以感到的文化类型外,观念与特定 崇拜物也会造成一种文化现象。不同环境下有差异:宗教与其它文化现象一样,其产生 发展都与地理环境有丰密切的关系,地理环境不但影响到宗教习俗、宗教禁忌、宗教思 想,甚至对一种宗教的起源直接发生作用。任何宗教无论其中含有多少虚幻的内容,但 本质的东西仍要在人们生存的环境中提取,特定的地理环境既构成了人们对世界的认识 基础,也决定了人们的行为规范与宗教范围。宗教景观:宗教作为一种文化现象,它的 形成文化内涵与地理环境有者直接关系,反过来宗教一旦形成,又会营造出独特的人文 是观。 31、 P281图有映像 32 客源地是产牛旅游者的地域,即游客的来源地。日的恤是旋游吸引物经较华中,右 旅游接待服务设施,具备旅游功能的区域,它是旅游流指向的目的区域。交通是联系客 源地和旅游区的桥梁。客源地和目的地的关系:(一)客源地和目的地相一致。这是以美 国为代表的经济发达、同时旅游业也相应发达的国家。(二)客源地和目的地相对应。地 中海、加勒比海、东南亚的一些国家地理位置代载,旅游资源丰富独特,又与丰要客源 国相毗邻,形成客源地和目的地相对应的关系,如西欧对地中海,北美对加勒比海,东 北亚对东南亚等。(三)客源地与目的地的分散与集中 33、 政治地理单元主要分为三个级逊一是国家的,即具有确定人口和领土的主权国家 (如美国、中国、英国、列支敦士登等):二是国际的,即由若干主权国家和区域性或全 球性国家集团(北约、东盟、联全另等)组成的国际关系体系,在政治地理中称为全球政 治地理格局:三是国内的,即 一国内部的行政分区(如美国的州、县、市,中国的省、市 县等)。国家是最基本的政治地理单元,是最重要的政治地理现象。 34、 全球政治地理格局的主要学说:(一)马汉的“海权论”:(二)麦金德的“心脏地带” 学说:三)斯皮克曼的“陆缘”学说:(四)柯恩的“名极世界”模型:(五)布热津断基的 跨欧亚安全体系。 35、地理物家的概念地理物象是指地理环境以及事物通过知觉、认知过程反映在人们 头脑中的形象(映象)。它是知觉判断、地理优选以及决策行为形成的基础。地理物象是 人们对周围的地理环境通过直接或间接观察、体验和了解而得到的具体形象,它是通过

特征的宗教可以出现在数千年以前,也可以存在于今天世界上的某些部落中。第二,原 始宗教无需探讨“摇篮”或源地问题,一般认为各地原始宗教信仰和宗教崇拜大多都是 自生的,基本不存在一种信仰最初在一群人中产生,然后通过思想输出传播到其他人群 中这样的现象。 29、 世界三大宗教:佛教、基督教、伊斯兰教。在各类宗教中天主教的宗教组织可称是 最严密的。 30、 宗教与国家政治:政治组织和政治势力是影响文化现象空间变化的一个重要因素, 政治势力的扩张与衰退往往决定着文化地理界线的进退,在各类文化现象之中,宗教对 于政治的依附程度更高,受政治影响造成的空间变化特征也更明显。宗教与文化:由宗 教而产生的文化是多方面的,除在在视觉、听觉上可以感到的文化类型外,观念与特定 崇拜物也会造成一种文化现象。不同环境下有差异:宗教与其它文化现象一样,其产生、 发展都与地理环境有丰密切的关系,地理环境不但影响到宗教习俗、宗教禁忌、宗教思 想,甚至对一种宗教的起源直接发生作用。任何宗教无论其中含有多少虚幻的内容,但 本质的东西仍要在人们生存的环境中提取,特定的地理环境既构成了人们对世界的认识 基础,也决定了人们的行为规范与宗教范围。宗教景观:宗教作为一种文化现象,它的 形成文化内涵与地理环境有着直接关系,反过来宗教一旦形成,又会营造出独特的人文 景观。 31、 P281 图有映像 32、 客源地是产生旅游者的地域,即游客的来源地。目的地是旅游吸引物经较集中,有 旅游接待服务设施,具备旅游功能的区域,它是旅游流指向的目的区域。交通是联系客 源地和旅游区的桥梁。客源地和目的地的关系:(一)客源地和目的地相一致。这是以美 国为代表的经济发达、同时旅游业也相应发达的国家。(二)客源地和目的地相对应。地 中海、加勒比海、东南亚的一些国家地理位置优越,旅游资源丰富独特,又与主要客源 国相毗邻,形成客源地和目的地相对应的关系,如西欧对地中海,北美对加勒比海,东 北亚对东南亚等。(三)客源地与目的地的分散与集中。 33、 政治地理单元主要分为三个级别:一是国家的,即具有确定人口和领土的主权国家 (如美国、中国、英国、列支敦士登等);二是国际的,即由若干主权国家和区域性或全 球性国家集团(北约、东盟、联全另等)组成的国际关系体系,在政治地理中称为全球政 治地理格局;三是国内的,即一国内部的行政分区(如美国的州、县、市,中国的省、市、 县等)。国家是最基本的政治地理单元,是最重要的政治地理现象。 34、 全球政治地理格局的主要学说:(一)马汉的“海权论”;(二)麦金德的“心脏地带” 学说;(三)斯皮克曼的“陆缘”学说;(四)柯恩的“多极世界”模型;(五)布热津斯基的 跨欧亚安全体系。 35、 地理物象的概念:地理物象是指地理环境以及事物通过知觉、认知过程反映在人们 头脑中的形象(映象)。它是知觉判断、地理优选以及决策行为形成的基础。地理物象是 人们对周围的地理环境通过直接或间接观察、体验和了解而得到的具体形象,它是通过

稳定性思维而形成的。地理物象呈距离(物理距离、时间距离、价格距离)衰减的规律 性。地理物象也具有动态性特征。 36 交际活动与距离的关系曲线 居住地矩离 37、 聚落的概念:聚落是指人类各种形式的居住场所,在地图上常被称为居民点。聚落 不仅是房屋的集合体,还包括与居住地直接相关的其它生活设施和生产设施。 38、行为地理学概:行为地理学是研究人类在地理环境中的行为过程、行为空间、区 位选择及其发展规律的科学。 39、人类行为与区位选择模型:行为矩阵模型、报偿矩阵模型。 40、 文化概念:文化是人类社会对属于他们的那部分地域加以组织、利用和加工的结果, 可以被视为“环境的人为部分”。 41、工业革命概念:18世纪中叶产生于英国的纺织业、食品加工等,它极大地推动了 人类社会的进步。 42、 城市的设置需要的人口:根据我国规定,凡具有下列两条标准中的一条,均可设市: 1、居住人口10万以上的城镇2、聚居人口不足10万,但是省级国家机关所在地,或 是重要的工矿基地,或是规模较大的物质集散地。 43、1973世界多极化型中的特殊区域有:东南亚、中东地区和南亚。(p353) 44 新中国人文地理发展起旌动作用的人物:李旭旦、吴传钧、鲍觉民 地理学家认为城市是具有一定规模的、以非农业人口为主的居民点,是人口和社会 经济活动的空间集中地。 46、 语言谱系 (一)欧语系1日耳曼语族。()英语。(2)西日耳曼语。(3③)北日耳曼语。2罗曼语族。 法语。(②)西班牙语和葡萄牙语。(3)意大利语。4其它语言。3斯拉夫语族。)东斯拉夫语。 (2)西斯拉夫语。(3)南斯拉夫语。4.印度-伊朗语族。} (二)汉-藏语系{1.汉语。2汉-藏语系的其它语言。(1)藏缅语族。(2)苗瑶语族。(3)壮侗语 族。3.其它地位未定的语言。}

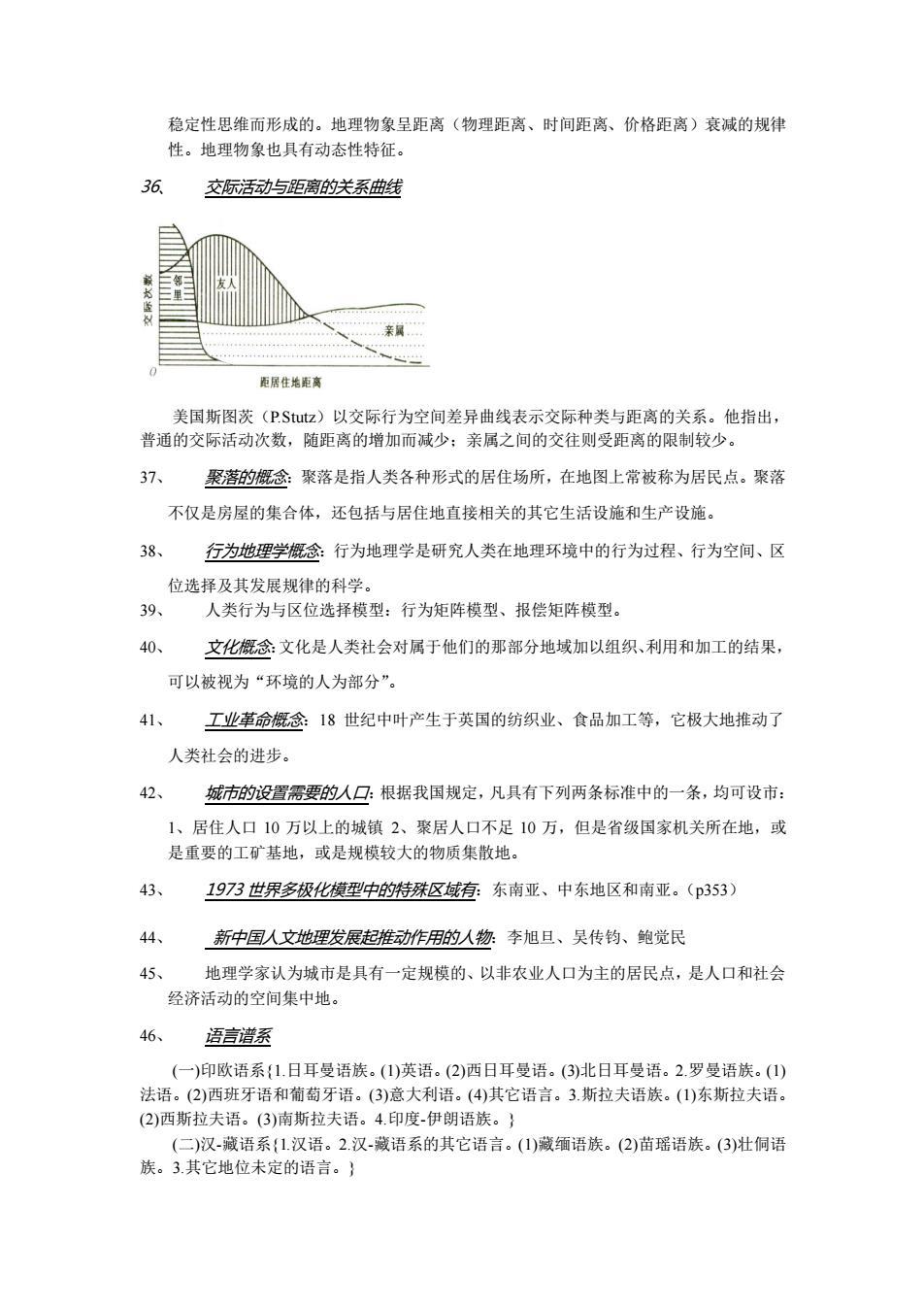

稳定性思维而形成的。地理物象呈距离(物理距离、时间距离、价格距离)衰减的规律 性。地理物象也具有动态性特征。 36、 交际活动与距离的关系曲线 美国斯图茨(P.Stutz)以交际行为空间差异曲线表示交际种类与距离的关系。他指出, 普通的交际活动次数,随距离的增加而减少;亲属之间的交往则受距离的限制较少。 37、 聚落的概念:聚落是指人类各种形式的居住场所,在地图上常被称为居民点。聚落 不仅是房屋的集合体,还包括与居住地直接相关的其它生活设施和生产设施。 38、 行为地理学概念:行为地理学是研究人类在地理环境中的行为过程、行为空间、区 位选择及其发展规律的科学。 39、 人类行为与区位选择模型:行为矩阵模型、报偿矩阵模型。 40、 文化概念:文化是人类社会对属于他们的那部分地域加以组织、利用和加工的结果, 可以被视为“环境的人为部分”。 41、 工业革命概念:18 世纪中叶产生于英国的纺织业、食品加工等,它极大地推动了 人类社会的进步。 42、 城市的设置需要的人口:根据我国规定,凡具有下列两条标准中的一条,均可设市: 1、居住人口 10 万以上的城镇 2、聚居人口不足 10 万,但是省级国家机关所在地,或 是重要的工矿基地,或是规模较大的物质集散地。 43、 1973 世界多极化模型中的特殊区域有:东南亚、中东地区和南亚。(p353) 44、 新中国人文地理发展起推动作用的人物:李旭旦、吴传钧、鲍觉民 45、 地理学家认为城市是具有一定规模的、以非农业人口为主的居民点,是人口和社会 经济活动的空间集中地。 46、 语言谱系 (一)印欧语系{1.日耳曼语族。(1)英语。(2)西日耳曼语。(3)北日耳曼语。2.罗曼语族。(1) 法语。(2)西班牙语和葡萄牙语。(3)意大利语。(4)其它语言。3.斯拉夫语族。(1)东斯拉夫语。 (2)西斯拉夫语。(3)南斯拉夫语。4.印度-伊朗语族。} (二)汉-藏语系{1.汉语。2.汉-藏语系的其它语言。(1)藏缅语族。(2)苗瑶语族。(3)壮侗语 族。3.其它地位未定的语言。}