神经元的数量如此巨大,它们之间的联系也必然非常复杂。 一个神经元的轴突可以通过分支与许多神经元建立突触联系,此称为蝠射原 则:这咱联系有可能使 个神经元的兴奋引起许多神经元的同时兴奋或抑制(国1011)·同一神经元的细胞体与树突可接受许多不同轴突来源 的突触联系,此称为聚合原则:这种联系有可能使许多神经元的作用都引起同一神经元的兴奋而发生总和,也可能使来自许多不同作用神经元 的兴奋和抑制在同 神经元上发生整合 在脊。传入神经元纤维进入中枢后,除以分支与本节段脊髓的中间神经元及传出神经元发生突触联系外,又有上升与下降的分支,并以 其侧支在各节段脊髓与中间神经元发生突触联系:因此,在传入神经元与其他神经元发生突触联系中主要表现了辐散原则。传出神经元接受不 同轴突来源的突触联系,主要表现为聚合原则。至于中间神经元之间的联系则多种多样,有的形成链锁状,有的呈环状(图1012)。在这些 联系形式中,辐散与聚合原则都是同时存在的。兴奋冲动通过链锁状联系,在空间上加大了作用范围。兴奋冲动通过环状联系,一方面可能由 于反复的兴奋反馈,在时间上加强了作用的持久性,另一方面可能由于回返的抑制反馈,在时间上使活性及时终止:前者是正反馈,而执行者 是负反馈, 图10-11神经元的联系方式 1:传入纤维2:传出神经元:3:中间神经元4:脊神经节细跑 1012中间神经元的联系形式 左:环状右:链锁状 四、反射弧中枢部分的兴奋传布 在反射活动 枢部分。反射弧中枢部分兴奋的传布 衣纷的兴春火次试的突湿目,雨院根传比冲动传导灵复会的宝 不同于神经纤维上的冲动传导,其基本原因在于反射弧中 (一)兴奋性突触后电位 髓的单突触反射是反射弧最简单的一种反射,其感受器为肌梭,传入神经纤维与前角运动神经元直接发生突触联系,因此伊于用来进行 突触传递的研究。如用微电极插入脊髓前角远动神经元细体内,可以没得其膜电位约为70V左右。当刺激相应肌肉肌梭的传入神经以发动 单突触反射时。见到兴奋冲动进入脊萄后约05ms,细胞体的突触后膜即发生去极化,产以电紧张形式扩布到整个神经元细胞体,此种电位变 化称为兴奋性交触后电位(exciaory postsynaptic potential,EPsP),电位的大小决定于传入神经刺激强度的大小,假如,刺激强度小,则实 触后电位的幅度较小,并在几个毫秒的时间内逐渐趋于消失:假如刺激强度加大,则参与活动的突触数增多,电位变化总和起来,以致突触后 电位的幅度加大.当突触后电位加大到一定程度后(例如膜电位由0mV去极化到52mV左右),则在轴突的始段部位产生动作电位,沿神经 轴突扩布出去(图1013),轴突的始段部位比较细小,当细胞体出现兴奋性突触后电位时该部位出现外向电流的电流密度较大,因此始段 位是第一个爆发动作电位的地方。从上述的突触传递现象来看,神经元之间的突触传递与神经肌接头传递很类似,兴奋性突触后电位也如终板 电位一样,乃是突触后膜产生局部兴奋的表现。神经肌接头传递是由神经末梢释放乙酰胆碱,提高终板谟对一价正离子的通透性,从而引致去 极化,出现终板电位,突传递也是由突触前磁径放某种兴布性递质,提高突触后遵时一价正离子(包,括、+和K+,尤其是N+)的透性】 从而引致去极化,出现兴奋性突触后电位。所以兴奋通过突触的机制如下 神经轴突的兴奋冲动 →神经未梢突触前膜兴奋并释放化学递一递厨 经过突触间隙扩散并作用于突后膜受怀 +突触后膜对一价正离子的通透性升高,产生局部兴奋,出现兴奋性突后电位一兴奋性突后电位 在突驻后神经元始段转化成锋电位,爆发扩布性兴奋一兴奋传至整个神经元

神经元的数量如此巨大,它们之间的联系也必然非常复杂。一个神经元的轴突可以通过分支与许多神经元建立突触联系,此称为辐射原 则;这咱联系有可能使一个神经元的兴奋引起许多神经元的同时兴奋或抑制(图10-11)。同一神经元的细胞体与树突可接受许多不同轴突来源 的突触联系,此称为聚合原则;这种联系有可能使许多神经元的作用都引起同一神经元的兴奋而发生总和,也可能使来自许多不同作用神经元 的兴奋和抑制在同一神经元上发生整合。 在脊髓,传入神经元纤维进入中枢后,除以分支与本节段脊髓的中间神经元及传出神经元发生突触联系外,又有上升与下降的分支,并以 其侧支在各节段脊髓与中间神经元发生突触联系;因此,在传入神经元与其他神经元发生突触联系中主要表现了辐散原则。传出神经元接受不 同轴突来源的突触联系,主要表现为聚合原则。至于中间神经元之间的联系则多种多样,有的形成链锁状,有的呈环状(图10-12)。在这些 联系形式中,辐散与聚合原则都是同时存在的。兴奋冲动通过链锁状联系,在空间上加大了作用范围。兴奋冲动通过环状联系,一方面可能由 于反复的兴奋反馈,在时间上加强了作用的持久性,另一方面可能由于回返的抑制反馈,在时间上使活性及时终止;前者是正反馈,而执行者 是负反馈。 图10-11 神经元的联系方式 1:传入纤维 2:传出神经元;3:中间神经元 4:脊神经节细胞 图10-12 中间神经元的联系形式 左:环状 右:链锁状 四、反射弧中枢部分的兴奋传布 在反射活动中兴奋还必须通过反射弧的中枢部分。反射弧中枢部分兴奋的传布,不同于神经纤维上的冲动传导,其基本原因在于反射弧中 枢部分的兴奋传布必须经过一次以上的突触接替,而突触传递比冲动传导要复杂的多。 (一)兴奋性突触后电位 脊髓的单突触反射是反射弧最简单的一种反射,其感受器为肌梭,传入神经纤维与前角运动神经元直接发生突触联系,因此便于用来进行 突触传递的研究。如用微电极插入脊髓前角运动神经元细胞体内,可以没得其膜电位约为-70mV左右。当刺激相应肌肉肌梭的传入神经以发动 单突触反射时,见到兴奋冲动进入脊髓后约0.5ms,细胞体的突触后膜即发生去极化,产以电紧张形式扩布到整个神经元细胞体。此种电位变 化称为兴奋性突触后电位(excitatory postsynaptic potential,EPSP),电位的大小决定于传入神经刺激强度的大小。假如,刺激强度小,则突 触后电位的幅度较小,并在几个毫秒的时间内逐渐趋于消失;假如刺激强度加大,则参与活动的突触数增多,电位变化总和起来,以致突触后 电位的幅度加大。当突触后电位加大到一定程度后(例如膜电位由-70mV去极化到-52mV左右),则在轴突的始段部位产生动作电位,沿神经 轴突扩布出去(图10-13)。轴突的始段部位比较细小,当细胞体出现兴奋性突触后电位时该部位出现外向电流的电流密度较大,因此始段部 位是第一个爆发动作电位的地方。从上述的突触传递现象来看,神经元之间的突触传递与神经肌接头传递很类似,兴奋性突触后电位也如终板 电位一样,乃是突触后膜产生局部兴奋的表现。神经肌接头传递是由神经末梢释放乙酰胆碱,提高终板膜对一价正离子的通透性,从而引致去 极化,出现终板电位。突触传递也是由突触前膜释放某种兴奋性递质,提高突触后膜对一价正离子(包括N + a和 K +,尤其是N + a)的通透性, 从而引致去极化,出现兴奋性突触后电位。所以兴奋通过突触的机制如下:神经轴突的兴奋冲动→神经末梢突触前膜兴奋并释放化学递→递质 经过突触间隙扩散并作用于突触后膜受体→突触后膜对一价正离子的通透性升高,产生局部兴奋,出现兴奋性突触后电位→兴奋性突触后电位 在突触后神经元始段转化成锋电位,爆发扩布性兴奋→兴奋传至整个神经元

B 国10-13兴奋性突触后电位 入:脊髓运动神经元细跑内电位,由传入神经冲动引起, 传入冲动多则兴奋性突触后电位加大,最后出现锋电位 B:扫描加快,以显示兴奋性突触后电位转化成锋电位 上线细胞内电位记录,下线:背根传入神经电位 在交感神经节后神经元和大脑皮层神经元细胞内电位记录中,除了能观察到上述快EPSP外,还可观察到慢突触后电位,慢突触后电位包括 慢EPSP和慢IPSP(御制性突触后电位),它们的潜伏期为1O0-500m,持续可达几秒.慢EPSP一般认为是由于膜对K*的通透性下降而造成 的,而慢1PSP是由于膜对K的通透性增加而造成的。这些慢突触后电位的形成机制比校复杂,可能有不同的递质或受体参与。 (二)反射中枢部分兴奋传布的精征 1.单向传布在人为刺激神经时,兴奋可由束刺激点爆发后沿神经纤维向两个方向传导(双向性);但在中枢内大量存在的化学性突触处,兴 奋传布只能由传入神经元向传出神经元方向传布,也即兴奋只能由一个神经元的轴突向另一个神经元的跑体或突起传递,而不能逆和传布,单 向传布是由突触传递的性质的决定的,因为只有突触前膜能释放神经递质。但是近来来的研究指出,突触后的肥细胞也能释放一些物压分子 (如一氧化氨。多肽等)逆向传递到突触前末梢,改变突触前神经元的递质释放过程。因此。从突触前后的信息沟通角度来看,是双向的。 2.中枢延搁兴奋通过中枢部分比较缓慢,称为中枢延福。这主要是因为兴奋越过突触要耗费比较长的时间,这里包括突触前腰释放递质和 递质扩散发挥作用等环节所需的时间。根据测定,兴奋通过一个突触所需时间约为0.30.5m5,因此,反射进行过程通过的突触数愈多,中枢延 调所耗时间就家长。在一些多突触接替的反射,中枢延搁可达1020ms;而在那些和大脑皮层活动相联系的反射,可达500m。所以,中枢延 调就是突触延搁」 .。总和在中枢内。由单根传入纤维的单一冲动。一般不引起反射性传出效应。如果若干传入纤维同时传入冲动至同一神轻中招,则这世 冲动的作用协同起来发生传入效应,这 一过程称为兴奋的总和(图1014)。因为中枢铁神经元与许多没的传入纤维发生突触联系,其中任何 亦即产生较小的兴奋性突触后电位,而不发生扩布性兴奋,如果同时或关不多同时 有较我的传入纤维兴奋,则各自产生的兴奋性突触后电位就能总和起来,在神经元的轴突始段形成较强的外向电流,从而爆发扩布性兴奋,发 生后时的出市 同部圆下兴状态神经元兴奋性根高的状态出时神经元对原来不易发生传出效应的其他传入冲动就比出较敏感容易发 生传出效应这一现象款为化 兴奋的总和包括空问性总和及时问性总和两类 图1014反射中枢内的兴奋部和分别刺激不同皮肤都位(S,S的下降段),不引起反射效应,如两激同时应用,则出现反射性肌肉 数缩《上线记最),时标中线) 4兴奋节律的改变在一反射活动中,如同时分别记录传入与传出的冲动频率,则可测得两者的频率不同。因为传出神经的兴奋节律来自传 出神经元,而传出神经元的兴奋节律除取决于传入冲动的节律外,还取决于中间神经元和传出神经元的功能状态, 5.后放(后发放、后放电)在一反射活动中,刺激停止后,传出神经仍可在一定时间内继续发放冲动,这种现家称为后放,后放的原因是 多方面的,中间神经元的环状联系是产生后放的原因之一,此外,在效应器发生反射反应时,其本身的感受装置(如肌梭)又受到刺激,兴奋 冲动又由传入神经传到中枢,这些继发性传入冲动的反馈作用能纠正和维持原先的反射活动,这也是产生后放的原因之一

图10-13 兴奋性突触后电位 A:脊髓运动神经元细胞内电位,由传入神经冲动引起, 传入冲动多则兴奋性突触后电位加大,最后出现锋电位 B:扫描加快,以显示兴奋性突触后电位转化成锋电位 上线细胞内电位记录,下线:背根传入神经电位 在交感神经节后神经元和大脑皮层神经元细胞内电位记录中,除了能观察到上述快EPSP外,还可观察到慢突触后电位。慢突触后电位包括 慢EPSP和慢IPSP(抑制性突触后电位),它们的潜伏期为100-500ms,持续可达几秒。慢EPSP一般认为是由于膜对K +的通透性下降而造成 的,而慢IPSP是由于膜对K +的通透性增加而造成的。这些慢突触后电位的形成机制比较复杂,可能有不同的递质或受体参与。 (二)反射弧中枢部分兴奋传布的特征 1.单向传布在人为刺激神经时,兴奋可由刺激点爆发后沿神经纤维向两个方向传导(双向性);但在中枢内大量存在的化学性突触处,兴 奋传布只能由传入神经元向传出神经元方向传布,也即兴奋只能由一个神经元的轴突向另一个神经元的胞体或突起传递,而不能逆和传布,单 向传布是由突触传递的性质的决定的,因为只有突触前膜能释放神经递质。但是近来来的研究指出,突触后的靶细胞也能释放一些物质分子 (如一氧化氮、多肽等)逆向传递到突触前末梢,改变突触前神经元的递质释放过程。因此,从突触前后的信息沟通角度来看,是双向的。 2.中枢延搁兴奋通过中枢部分比较缓慢,称为中枢延搁。这主要是因为兴奋越过突触要耗费比较长的时间,这里包括突触前膜释放递质和 递质扩散发挥作用等环节所需的时间。根据测定,兴奋通过一个突触所需时间约为0.3-0.5ms。因此,反射进行过程通过的突触数愈多,中枢延 搁所耗时间就愈长。在一些多突触接替的反射,中枢延搁可达10-20ms;而在那些和大脑皮层活动相联系的反射,可达500ms。所以,中枢延 搁就是突触延搁。 3.总和在中枢内,由单根传入纤维的单一冲动,一般不能引起反射性传出效应。如果若干传入纤维同时传入冲动至同一神经中枢,则这些 冲动的作用协同起来发生传入效应,这一过程称为兴奋的总和(图10-14)。因为中枢铁神经元与许多没的传入纤维发生突触联系,其中任何 一个单独传入的冲动往往只引起该神经元的局部阈下兴奋,亦即产生较小的兴奋性突触后电位,而不发生扩布性兴奋。如果同时或差不多同时 有较我的传入纤维兴奋,则各自产生的兴奋性突触后电位就能总和起来,在神经元的轴突始段形成较强的外向电流,从而爆发扩布性兴奋,发 生反射的传出效应。局部阈下兴奋状态是神经元兴奋性提高的状态,此时神经元对原来不易发生传出效应的其他传入冲动就比较敏感,容易发 生传出效应,这一现象称为易化。兴奋的总和包括空间性总和及时间性总和两类。 图10-14 反射弧中枢内的兴奋部和分别刺激不同皮肤部位(Sα、Sβ的下降段),不引起反射效应,如两刺激同时应用,则出现反射性肌肉 收缩(上线记录),时标(中线) 4.兴奋节律的改变在一反射活动中,如同时分别记录传入与传出的冲动频率,则可测得两者的频率不同。因为传出神经的兴奋节律来自传 出神经元,而传出神经元的兴奋节律除取决于传入冲动的节律外,还取决于中间神经元和传出神经元的功能状态。 5.后放(后发放、后放电)在一反射活动中,刺激停止后,传出神经仍可在一定时间内继续发放冲动,这种现象称为后放。后放的原因是 多方面的,中间神经元的环状联系是产生后放的原因之一。此外,在效应器发生反射反应时,其本身的感受装置(如肌梭)又受到刺激,兴奋 冲动又由传入神经传到中枢,这些继发性传入冲动的反馈作用能纠正和维持原先的反射活动,这也是产生后放的原因之一

6。对内环境变化的敏感性和易疲劳性在反射活动中,突触部位是反射亚中最易疲劳的环节。同时,突触部位也最易受内环境变化的影响 缺氧、二氧化碳、麻醉剂等因素均可作用于中枢而改变其兴奋性,亦即改变突触部位的传递活动。 五、中枢抑制 在任何反射活动中,中枢内既有兴奋活动又有抑制活动,某一反射进行时,某些其他反射即受抑制,例如吞咽时呼吸停止、屈肌反射进行 时伸肌即受抑制(图1015)。反射活动有一定的次序、一定强度,并有一定的适应意义,是反射的协调功能的表现。反射活动所以能协调, 就是因为中枢内既有兴奋活动又有抑制活动:如果中枢抑制受到破坏,则反射活动就不可能协调。例如,用士的宁破坏脊髓抑制活动后,任何 一个微弱刺激会导致四肢出现强烈的痉挛性收缩,失去了反射活动的协调性。根据中枢抑制产生机制的不同,抑制可分为突触后抑制和突触前 抑制两类。 图10.15桔抗性反时 F为半壁肌的反应(收缩),E为股中间肌的反应(驰缓,TP为刺激传入神经的记号,1为时标 物中,所有的突触后抑制都是由抑制性中间神经元活动引起的。由这一抑制性神经元发出的轴突未梢释放的递质,能使所有 其发 经元通过突触联系能引起其他神经元产生 奋伸肌运动 神经元 也能 制性中间 发生抑制,可见到其细胞体的突触后膜出现超极化现象。这时膜电位的数值 -80mV 即制性突触后电 化在的程 化,变 化方向恰相反 (图10-16) 可以 应将出 现为抑制。由于这种抑制是突触后膜出 见抑制性突后电位所造成的 因此称为突积后即制(postsynapt 抑即制性突触后电位 突触后膜对C通透性增加而形成的, 图10-16抑制性突触后电位 肌运动神经元细胞内电位记录,上线为刺激抗伸肌传入神经时的背根电位记录。当刺激强度逐步加大时,背根 化也登 制的分类根 元的功能和联系方式的不同】 突触后抑制可分为传入侧支性抑制( ollateral inhibition) 回返性抑 hibition)(10-17)

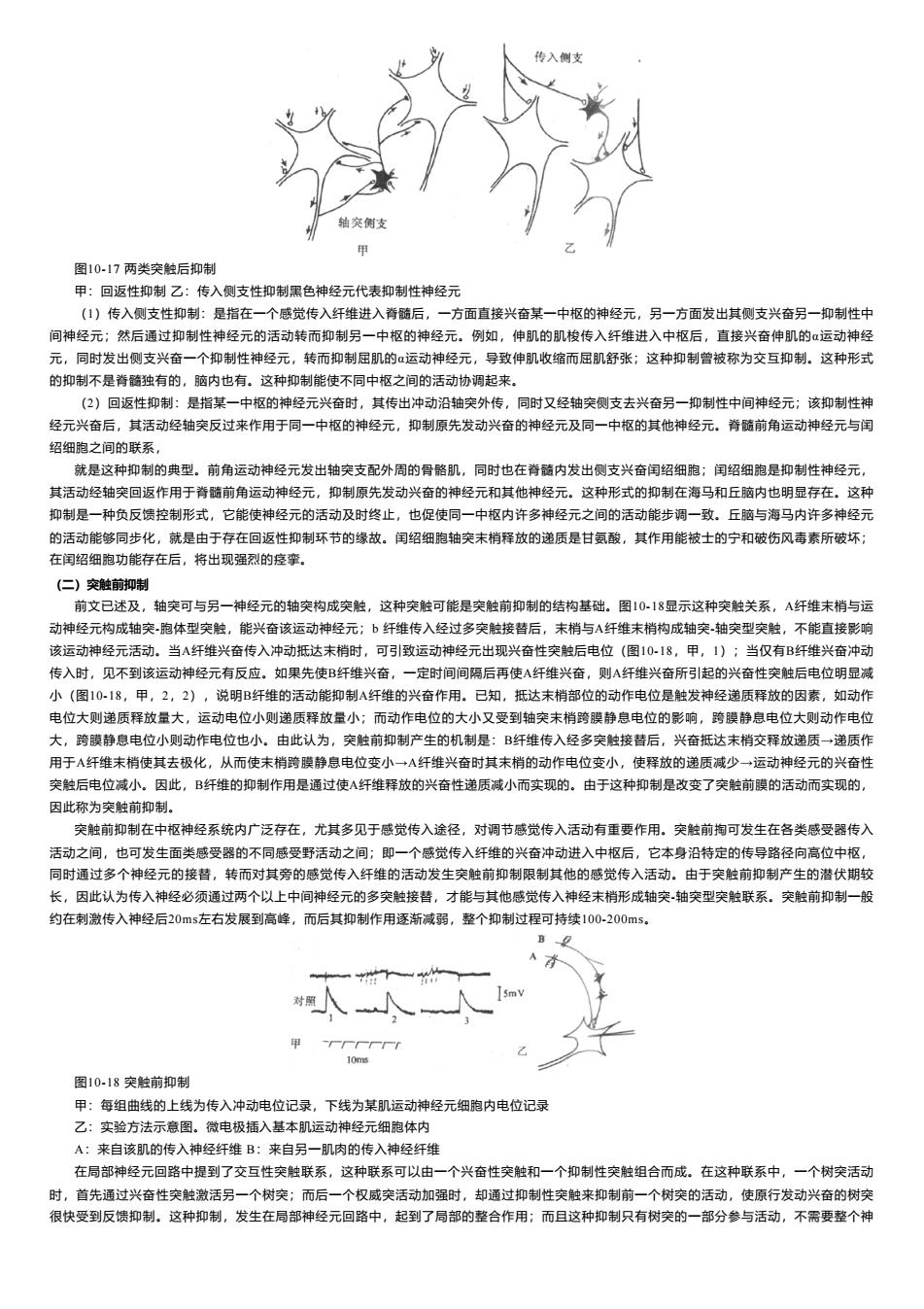

6.对内环境变化的敏感性和易疲劳性在反射活动中,突触部位是反射弧中最易疲劳的环节。同时,突触部位也最易受内环境变化的影响, 缺氧、二氧化碳、麻醉剂等因素均可作用于中枢而改变其兴奋性,亦即改变突触部位的传递活动。 五、中枢抑制 在任何反射活动中,中枢内既有兴奋活动又有抑制活动。某一反射进行时,某些其他反射即受抑制,例如吞咽时呼吸停止、屈肌反射进行 时伸肌即受抑制(图10-15)。反射活动有一定的次序、一定强度,并有一定的适应意义,是反射的协调功能的表现。反射活动所以能协调, 就是因为中枢内既有兴奋活动又有抑制活动;如果中枢抑制受到破坏,则反射活动就不可能协调。例如,用士的宁破坏脊髓抑制活动后,任何 一个微弱刺激会导致四肢出现强烈的痉挛性收缩,失去了反射活动的协调性。根据中枢抑制产生机制的不同,抑制可分为突触后抑制和突触前 抑制两类。 图10-15 拮抗性反射 F为半腱肌的反应(收缩),E为股中间肌的反应(驰缓),TP为刺激传入神经的记号,1为时标 (一)突触后抑制 在哺乳类动物中,所有的突触后抑制都是由抑制性中间神经元活动引起的。由这一抑制性神经元发出的轴突末梢释放的递质,能使所有与 其发生突触联系的其他神经元都发生抑制,都暗生抑制性突触后电位。按此观点,一个兴奋性神经元通过突触联系能引起其他神经元产生兴 奋,但不能直接引起其他神经元产生突触后抑制;它必须首先兴奋一个抑制性神经元,转而抑制其他神经元。 1.抑制性突触后电位脊髓前角运动神经元有的支配伸肌,有的支配屈肌。来自伸肌肌梭的传入神经冲动,能兴奋伸肌运动神经元,也能同 时通过抑制性中间神经元转而抑制屈肌运动神经元。如用微电极插入屈肌运动神经元细胞体内,并刺激伸肌肌梭的传入神经使屈肌运动神经元 发生抑制,可见到其细胞体的突触后膜出现超极化现象。这时膜电位的数值向-80mV水平靠近。这种超极化膜电位变化称为抑制性突触后电位 (inhibitorypostsynaptic potential,IPSP)。抑制性突触后电位的变化与兴奋性突触后电位变化在时程上极相似,但前者为超极化,后者为去极 化,变化方向恰相反(图10-16)。可以设想突触后膜在超极化状态下。轴突始段部位将出现内向电流,造成该处不易爆发动作电位,也就表 现为抑制。由于这种抑制是突触后膜出现抑制性突触后电位所造成的,因此称为突触后抑制(postsynaptic inhibition)。抑制性突触后电位是 突触后膜对CI -通透性增加而形成的。 图10-16 抑制性突触后电位 每组曲线的下线为某一屈肌运动神经元细胞内电位记录,上线为刺激拮抗伸肌传入神经时的背根电位记录。当刺激强度逐步加大时,背根 电位逐步增大,超极化电位变化也逐步增大 2.突触后抑制的分类根据抑制性神经元的功能和联系方式的不同,突触后抑制可分为传入侧支性抑制(afferent collateral inhibition)和 回返性抑制(recurrentinhibition)(图10-17)

图10-17两类突触后抑制 甲:回返性抑制乙:传入侧支性抑制黑色神经元代表抑制性神经元 ()传入侧支性抑制:是指在一个感觉传入纤维进入脊髓后,一方面直接兴奋某一中枢的神经元,另一方面发出其侧支兴奋另一抑制性中 间神经元:然后通过抑制性神经元的活动转而抑制另一中枢的神经元。例如,伸肌的肌梭传入纤维进入中枢后,直接兴奋伸肌的如运动神经 元,同时发出侧支兴奋一个抑制性神经元,转而抑制屈肌的运动神经元,导致伸肌收端而屈肌舒张:这种抑制管被称为交互抑制。这种形式 的抑制不是脊防独有的,脑内也有。这种抑制能使不同中枢之间的活动协调起来。 (仁)回返性抑制:是指某一中枢的神经元兴奋时,其传出冲动沿轴突外传,同时又经轴突侧支去兴奋另一抑制性中间神经元;该抑制性神 经元兴奋后,其活动经袖突反过来作用于同一中枢的神经元,抑制原先发动兴奋的神经元及同一中枢的其他神经元。脊德前角运动神经元与闺 细陶之问的联多 就是这种抑制的典型,前角动神经元发出轴突支配外园的骨肌,回时他在者内发出侧支兴奋国绍细胞:闺绍细跑是抑制性神经元 其活动经轴交回返作用于咨酷前角运动神经元,抑制原先发动兴奋的神经 ,这种形式的抑制在海马和丘脑内也明显存在。这种 一中枢内许多神经元之间的活动能步调 致,丘脑与海马内许多神经元 的活动能够同步化就是由于存在回返性抑制环节的缘故。国绍细胞轴突末梢释放的递质是甘氨酸,其作用能被士的宁和破伤风毒素所破坏 在闺绍细胞功能存在后,将出现强烈的痉童 (仁)突触和 轴突可与另 一神经元的袖突构成突触,这种突触可能是 前抑制的结 基础。 这种突触关系 ,A纤维末梢与 能兴奋该记 b纤维 稍构同 出大 元出 A时 见 (图10-18 ,2) 的兴奋作用 的因1 而动作电 电位的影可 膜静息 初作电位 市 梢使其去极化 从而使末梢 的动作电位变小,使释 的速质减 经元的兴 突触后电位减小因此, B纤维的抑制作用是通过使A纤维释放的兴奋性递质减小而实现的。由于这种抑制是改变了突触前膜的活动而实现的 因此称为突彩 突触前抑制在中枢神经系统内广泛存在,尤其多见于感觉传入途径对调节感觉传入活动有重要作用。突触前掏可发生在各类感受器传》 活动之间,也可发生面类感受器的不同感受野活动之间:即一个感觉传入纤维的兴奋冲动进入中枢后,它本身沿特定的传导路径向高位中枢 同时通过多个神经元的接智,转而对其旁的感觉传入纤维的活动发生实触前抑制限制其他的感觉传入活动由于突触前抑制产生的潜伏期较 长,因此认为传入神经必须通过两个以上中间神经元的多突触接,才能与其他感觉传入神经末梢形成轴突·轴突型突触联系。突触前抑制一般 约在刺激传入神经后20ms左右发展到高峰,而后其抑制作用逐渐减弱,整个抑制过程可持续100-200m5s。 人人一人v :每组声线的上线为传入冲动电位记录。下线为某肌运动神经元细胞内电位记录 A:来自该肌的 神 来白异一肌肉的传入经红 在部神经元 交互性突触联系,这 e 个兴奋性突触和一个抑制性突触组合而成。在这种联系 一个树突活云 神经元回路中,起到了局部的整合作用 行发动兴奋的树 这种抑制, 不需要整个礼

图10-17 两类突触后抑制 甲:回返性抑制 乙:传入侧支性抑制黑色神经元代表抑制性神经元 (1)传入侧支性抑制:是指在一个感觉传入纤维进入脊髓后,一方面直接兴奋某一中枢的神经元,另一方面发出其侧支兴奋另一抑制性中 间神经元;然后通过抑制性神经元的活动转而抑制另一中枢的神经元。例如,伸肌的肌梭传入纤维进入中枢后,直接兴奋伸肌的α运动神经 元,同时发出侧支兴奋一个抑制性神经元,转而抑制屈肌的α运动神经元,导致伸肌收缩而屈肌舒张;这种抑制曾被称为交互抑制。这种形式 的抑制不是脊髓独有的,脑内也有。这种抑制能使不同中枢之间的活动协调起来。 (2)回返性抑制:是指某一中枢的神经元兴奋时,其传出冲动沿轴突外传,同时又经轴突侧支去兴奋另一抑制性中间神经元;该抑制性神 经元兴奋后,其活动经轴突反过来作用于同一中枢的神经元,抑制原先发动兴奋的神经元及同一中枢的其他神经元。脊髓前角运动神经元与闰 绍细胞之间的联系, 就是这种抑制的典型。前角运动神经元发出轴突支配外周的骨骼肌,同时也在脊髓内发出侧支兴奋闰绍细胞;闰绍细胞是抑制性神经元, 其活动经轴突回返作用于脊髓前角运动神经元,抑制原先发动兴奋的神经元和其他神经元。这种形式的抑制在海马和丘脑内也明显存在。这种 抑制是一种负反馈控制形式,它能使神经元的活动及时终止,也促使同一中枢内许多神经元之间的活动能步调一致。丘脑与海马内许多神经元 的活动能够同步化,就是由于存在回返性抑制环节的缘故。闰绍细胞轴突末梢释放的递质是甘氨酸,其作用能被士的宁和破伤风毒素所破坏; 在闰绍细胞功能存在后,将出现强烈的痉挛。 (二)突触前抑制 前文已述及,轴突可与另一神经元的轴突构成突触,这种突触可能是突触前抑制的结构基础。图10-18显示这种突触关系,A纤维末梢与运 动神经元构成轴突-胞体型突触,能兴奋该运动神经元;b 纤维传入经过多突触接替后,末梢与A纤维末梢构成轴突-轴突型突触,不能直接影响 该运动神经元活动。当A纤维兴奋传入冲动抵达末梢时,可引致运动神经元出现兴奋性突触后电位(图10-18,甲,1);当仅有B纤维兴奋冲动 传入时,见不到该运动神经元有反应。如果先使B纤维兴奋,一定时间间隔后再使A纤维兴奋,则A纤维兴奋所引起的兴奋性突触后电位明显减 小(图10-18,甲,2,2),说明B纤维的活动能抑制A纤维的兴奋作用。已知,抵达末梢部位的动作电位是触发神经递质释放的因素,如动作 电位大则递质释放量大,运动电位小则递质释放量小;而动作电位的大小又受到轴突末梢跨膜静息电位的影响,跨膜静息电位大则动作电位 大,跨膜静息电位小则动作电位也小。由此认为,突触前抑制产生的机制是:B纤维传入经多突触接替后,兴奋抵达末梢交释放递质→递质作 用于A纤维末梢使其去极化,从而使末梢跨膜静息电位变小→A纤维兴奋时其末梢的动作电位变小,使释放的递质减少→运动神经元的兴奋性 突触后电位减小。因此,B纤维的抑制作用是通过使A纤维释放的兴奋性递质减小而实现的。由于这种抑制是改变了突触前膜的活动而实现的, 因此称为突触前抑制。 突触前抑制在中枢神经系统内广泛存在,尤其多见于感觉传入途径,对调节感觉传入活动有重要作用。突触前掏可发生在各类感受器传入 活动之间,也可发生面类感受器的不同感受野活动之间;即一个感觉传入纤维的兴奋冲动进入中枢后,它本身沿特定的传导路径向高位中枢, 同时通过多个神经元的接替,转而对其旁的感觉传入纤维的活动发生突触前抑制限制其他的感觉传入活动。由于突触前抑制产生的潜伏期较 长,因此认为传入神经必须通过两个以上中间神经元的多突触接替,才能与其他感觉传入神经末梢形成轴突-轴突型突触联系。突触前抑制一般 约在刺激传入神经后20ms左右发展到高峰,而后其抑制作用逐渐减弱,整个抑制过程可持续100-200ms。 图10-18 突触前抑制 甲:每组曲线的上线为传入冲动电位记录,下线为某肌运动神经元细胞内电位记录 乙:实验方法示意图。微电极插入基本肌运动神经元细胞体内 A:来自该肌的传入神经纤维 B:来自另一肌肉的传入神经纤维 在局部神经元回路中提到了交互性突触联系,这种联系可以由一个兴奋性突触和一个抑制性突触组合而成。在这种联系中,一个树突活动 时,首先通过兴奋性突触激活另一个树突;而后一个权威突活动加强时,却通过抑制性突触来抑制前一个树突的活动,使原行发动兴奋的树突 很快受到反馈抑制。这种抑制,发生在局部神经元回路中,起到了局部的整合作用;而且这种抑制只有树突的一部分参与活动,不需要整个神