酸碱平衡 酸碱理论 一、经典的酸碱理论 经典的酸碱理论是1887年由瑞典化学家阿仑尼乌斯(Arrhenius)根据电解质在水中的 电离情况提出了酸碱电离理论。该理论认为:酸、碱是电解质,在水溶液中电离出的阳离 子全部是H的化合物是酸:电离出的阴离子全部是OH的化合物是碱。酸碱反应的实质就 是旷和OH结合生成HO。 酸碱的电离理论从物质的化学组成上揭示了酸碱的本质,明确指出H是酸的特征,OH 是碱的特征,但该理论的缺陷是把酸碱局限于水溶液中,无法说明一些气体酸碱反应以及很 多在非水溶液中进行的酸碱反应,例如,HC与NH在苯中反应生成NH:C1,表现出酸碱中 和反应的性质,但它们并没有电离出H和OH。此外,电离理论把碱仅限为氢氧化物,也 无法解释氨水呈碱性这一事实。这说明酸碱电离理论尚不完善,需要进一步补充和发展。 后来有不少学者提出过各种酸碱理论,其中较为重要的是1923年丹麦化学家布朗斯台 德(Bronsted)和英国化学家劳瑞(Lowy)提出了酸碱质子理论。 二、酸碱质子理论 (一)酸和碱的定义 酸碱质子理论认为:凡能给出质子(H)的物质都是酸,凡能接受质子的物质都是碱 酸是质子的给予体,碱是质子的接受体。酸和碱不是孤立的,酸给出质子后余下的部分就是 碱,碱接受质子后即成为酸。酸与碱的关系可用简式表示如下: 酸亡质子+碱 HCI =H+CH HAc =H+Ae H2CO3=H*+HCO HCO:-H+CO: NH =H NH H:0H*+H2O H20=H*+OH- 上述的关系式又称为酸碱半反应,其两边的酸碱物质称为共轭酸碱对。一种酸释放一个 质子后形成其共钯碱,一种碱结合一个质子后形成其共酸,酸比其共轭碱多一个质子。由

酸碱平衡 酸碱理论 一、经典的酸碱理论 经典的酸碱理论是 1887 年由瑞典化学家阿仑尼乌斯(Arrhenius)根据电解质在水中的 电离情况提出了酸碱电离理论。该理论认为:酸、碱是电解质,在水溶液中电离出的阳离 子全部是 H+的化合物是酸;电离出的阴离子全部是 OH–的化合物是碱。酸碱反应的实质就 是 H+和 OH–结合生成 H2O。 酸碱的电离理论从物质的化学组成上揭示了酸碱的本质,明确指出 H+是酸的特征,OH– 是碱的特征,但该理论的缺陷是把酸碱局限于水溶液中,无法说明一些气体酸碱反应以及很 多在非水溶液中进行的酸碱反应,例如,HCl 与 NH3 在苯中反应生成 NH4Cl,表现出酸碱中 和反应的性质,但它们并没有电离出 H+和 OH–。此外,电离理论把碱仅限为氢氧化物,也 无法解释氨水呈碱性这一事实。这说明酸碱电离理论尚不完善,需要进一步补充和发展。 后来有不少学者提出过各种酸碱理论,其中较为重要的是 1923 年丹麦化学家布朗斯台 德(Brönsted)和英国化学家劳瑞(Lowry)提出了酸碱质子理论。 二、酸碱质子理论 (一)酸和碱的定义 酸碱质子理论认为:凡能给出质子(H+)的物质都是酸,凡能接受质子的物质都是碱。 酸是质子的给予体,碱是质子的接受体。酸和碱不是孤立的,酸给出质子后余下的部分就是 碱,碱接受质子后即成为酸。酸与碱的关系可用简式表示如下: 酸 质子 + 碱 HCl H+ + Cl– HAc H+ + Ac– H2CO3 H+ + HCO3 – HCO3 – H+ + CO3 2– NH4 + H+ + NH3 H3O+ H+ + H2O H2O H+ + OH– 上述的关系式又称为酸碱半反应,其两边的酸碱物质称为共轭酸碱对。一种酸释放一个 质子后形成其共轭碱,一种碱结合一个质子后形成其共轭酸,酸比其共轭碱多一个质子。由

此可见,酸和碱相互依存,又可以互相转化。若酸给出质子的倾向愈强,则其共轭碱接受质 子的倾向愈弱:若碱接受质子的倾向愈强,则其共轭酸给出质子的倾向愈弱。 从酸碱质子理论可以看出: 1有的物质在某个共轭酸碱对中是酸,但在另一个共轭酸碱对中却是碱,这种物质称为 两性物质。例如:H0对OH是酸,但对HO却是碱:HCO对CO2是酸,但对HCO,却 是碱。因此,HO、HCO3等都是两性物质。 2.在酸碱质子理论中不存在盐的概念。例如,NC0,在电离理论中属于盐,酸碱质子理 论则认为CO,是碱,而Na即不给出质子,又不接受质子,是非酸非碱物质,故NaCO,是 碱。 3.酸碱质子理论体现了酸和碱相互转化和相互依存的关系,并且大大地扩大了酸碱物质 的范围。酸愈强,其共钯碱愈弱:反之亦然。 (二)酸碱反应的实质 根据酸碱质子理论,酸,给出质子后转化为相应的碱,而质子又不能单独存在,必须 有另一个碱,接受质子后转化为相应的酸2: H 酸+碱二碱+酸 可见,酸碱反应的实质是在两个共轭酸碱对之间的质子传递反应。这种质子传递反 应,既不要求反应必须在水溶液中进行,也不要求先生成独立的质子再结合到碱上,而只 是质子从一种物质转移到另一种物质中去。因此,反应可在水溶液中进行,也可在非水溶 剂中或无溶剂等条件下进行。例如氯化氢和氨气之间的反应就是在无溶剂条件下进行的: HCI(g)+NH(g)=NH,Cl(s) 酸碱质子理论不仅扩大了酸和碱的范围,同时也可以把电离理论中的电离反应、中和 反应、水解反应等都归纳为酸碱反应,也就是质子传递反应。例如: HC+H0三H0+C卧(电离反应) HAc+HO一HO+Ac(电离反应) H0+0H=H0+H0 (中和反应) NH,+HO一HO+NH(水解反应) H20 Ac=HAc OH- (水解反应) 在质子传递反应中,存在着争夺质子的过程。其结果必然是强碱夺取强酸的质子,再 转化为它的共轭酸(弱酸):强酸给出质子后转化为它的共轭碱(弱碱)。酸碱反应总是由

此可见,酸和碱相互依存,又可以互相转化。若酸给出质子的倾向愈强,则其共轭碱接受质 子的倾向愈弱;若碱接受质子的倾向愈强,则其共轭酸给出质子的倾向愈弱。 从酸碱质子理论可以看出: 1.有的物质在某个共轭酸碱对中是酸,但在另一个共轭酸碱对中却是碱,这种物质称为 两性物质。例如:H2O 对 OH–是酸,但对 H3O+却是碱;HCO3 –对 CO3 2–是酸,但对 H2CO3却 是碱。因此,H2O、H2CO3 等都是两性物质。 2.在酸碱质子理论中不存在盐的概念。例如,Na2CO3 在电离理论中属于盐,酸碱质子理 论则认为 CO3 2–是碱,而 Na+即不给出质子,又不接受质子,是非酸非碱物质,故 Na2CO3是 碱。 3.酸碱质子理论体现了酸和碱相互转化和相互依存的关系,并且大大地扩大了酸碱物质 的范围。酸愈强,其共轭碱愈弱;反之亦然。 (二)酸碱反应的实质 根据酸碱质子理论,酸 1 给出质子后转化为相应的碱 1,而质子又不能单独存在,必须 有另一个碱 2 接受质子后转化为相应的酸 2: 酸1 + 碱2 碱1 + 酸2 H + 可见,酸碱反应的实质是在两个共轭酸碱对之间的质子传递反应。这种质子传递反 应,既不要求反应必须在水溶液中进行,也不要求先生成独立的质子再结合到碱上,而只 是质子从一种物质转移到另一种物质中去。因此,反应可在水溶液中进行,也可在非水溶 剂中或无溶剂等条件下进行。例如氯化氢和氨气之间的反应就是在无溶剂条件下进行的: HCl(g) + NH3(g) NH4Cl(s) 酸碱质子理论不仅扩大了酸和碱的范围,同时也可以把电离理论中的电离反应、中和 反应、水解反应等都归纳为酸碱反应,也就是质子传递反应。例如: HCl + H2O H3O+ + Cl– (电离反应) HAc + H2O H3O+ + Ac– (电离反应) H3O+ + OH– H2O + H2O (中和反应) NH4 + + H2O H3O+ + NH3 (水解反应) H2O + Ac– HAc + OH– (水解反应) 在质子传递反应中,存在着争夺质子的过程。其结果必然是强碱夺取强酸的质子,再 转化为它的共轭酸(弱酸);强酸给出质子后转化为它的共轭碱(弱碱)。酸碱反应总是由

较强的酸和较强的碱作用生成较弱的碱和较弱的酸。相互作用的酸和碱相对愈强,反应就 进行得愈完全。 弱电解质的电离平衡 电解质(electrolyte)是指溶于水或熔融状态下能导电的化合物,这些化合物的水溶液称 为电解质溶液。根据电解质的结构及它们在水溶液中的电离程度不同,又可分为强电解质和 弱电解质。 一、强电解质和弱电解质 (一)电解质 电解质导电是在溶于水或熔融状态电离出自由移动的离子而引起的。在水溶液中能完 全电离成正负离子的化合物是强电解质(strongelectrolyte),包括离子型化合物(如 NaCI、KOH)和强极性分子(如HCI、HNO),它们在水溶液中不存在电离平衡。例如: NaCl→Na+Cr HCI→+C 在水溶液中只有部分电离成离子的化合物是弱电解质(weak electrolyte).,如HAc、 NHH,O等。弱电解质在水溶液中大部分是以分子的形式存在。本节重点介绍弱电解质的 电离平衡。 (二)电离度 弱电解质在水溶液中的电离程度是不同的,其电离程度大小可用电离度来表示。电离 度是指在一定温度下,当电解质在溶液中达到电离平衡时,已电离的电解质分子数占原有 的电解质分子总数的百分数,用a表示。 。-巴电w 例如在298K时,0.1moL-HAc水溶液的电离度为1.33%,表示溶液中每10000个 HAc分子中有133个HAc分子电离形成了HO和Ac。 实验证明,电解质的电离度大小不仅与它的本性有关,还与溶液的浓度、温度等因素 有关。电解质愈弱,电离度就愈小,常用电离度的大小来衡量弱电解质的相对强弱。 二、电离平衡 (一)一元弱酸(碱)的电离平衡和平衡常数 弱电解质的电离过程实质就是弱电解质与溶剂水分子间的质子传递反应。例如,Hc是

较强的酸和较强的碱作用生成较弱的碱和较弱的酸。相互作用的酸和碱相对愈强,反应就 进行得愈完全。 弱电解质的电离平衡 电解质(electrolyte)是指溶于水或熔融状态下能导电的化合物,这些化合物的水溶液称 为电解质溶液。根据电解质的结构及它们在水溶液中的电离程度不同,又可分为强电解质和 弱电解质。 一、强电解质和弱电解质 (一)电解质 电解质导电是在溶于水或熔融状态电离出自由移动的离子而引起的。在水溶液中能完 全电离成正负离子的化合物是强电解质(strong electrolyte),包括离子型化合物(如 NaCl、KOH)和强极性分子(如 HCl、HNO3),它们在水溶液中不存在电离平衡。例如: NaCl Na+ + Cl– HCl H+ + Cl– 在水溶液中只有部分电离成离子的化合物是弱电解质(weak electrolyte),如 HAc、 NH3·H2O 等。弱电解质在水溶液中大部分是以分子的形式存在。本节重点介绍弱电解质的 电离平衡。 (二)电离度 弱电解质在水溶液中的电离程度是不同的,其电离程度大小可用电离度来表示。电离 度是指在一定温度下,当电解质在溶液中达到电离平衡时,已电离的电解质分子数占原有 的电解质分子总数的百分数,用 α 表示。 100% 电解质的分子总数 已电离的电解质分子数 例如在 298K 时,0.1 mol∙L–1 HAc 水溶液的电离度为 1.33%,表示溶液中每 10000 个 HAc 分子中有 133 个 HAc 分子电离形成了 H3O+和 Ac‾。 实验证明,电解质的电离度大小不仅与它的本性有关,还与溶液的浓度、温度等因素 有关。电解质愈弱,电离度就愈小,常用电离度的大小来衡量弱电解质的相对强弱。 二、电离平衡 (一)一元弱酸(碱)的电离平衡和平衡常数 弱电解质的电离过程实质就是弱电解质与溶剂水分子间的质子传递反应。例如,HAc 是

典型的一元弱酸,在水溶液中的质子传递反应,可表示如下 HAc H2OH3O*Ac" 根据化学平衡原理,在一定温度下,当H©在水溶液中达到电离平衡时,溶液中 HO、Ac的浓度与未电离的HAc分子浓度的关系可用下式表示: K.=HO:HIAe] HAc] 弱电解质的电离平衡常数用K表示,简称为电离常数。通常弱酸的电离常数用K表 示,弱碱的电离常数用K表示。 式(7-2)中H,O]和[Ac]表示HO和Ac的平衡浓度,HAc表示未电离的HAc分子 的平衡浓度。K简称为酸常数,K的大小,表示弱酸在水溶液中放出质子(H)能力的强 弱,K越大,溶液的酸性越强, 同理,NHH0为一元弱碱,在水溶液中的质子传递反应,可表示如下: H NH+HO三NHt+OH K,-INH:IOH (NH] K简称为碱常数,K的大小,表示弱碱在水溶液中接受质子(H)能力的强弱,K。 越大,溶液的碱性越强。 弱酸、弱碱电离常数常用其负对数来表示: pKa =-lgKapKb=-IgKb pK越小,表明酸的酸性越强;pK越大,酸的酸性越弱:同理,pK越小,说明碱的 碱性越强,反之亦然。通常把K在103102的电解质称为中强电解质:K<10为弱电解 质:K<10为极弱电解质。 (二)电离常数与电离度的关系 电离度α和电离常数K(K)都可用来表示弱电解质的相对强弱程度,它们之间既有 区别又有联系。电离常数是平衡常数中的一种形式,不随弱电解质的浓度而变化,在一定 温度下,弱电解质的电离常数为定值:电离度α是弱电解质转化率的一种形式,表示弱电 解质在一定条件下的电离百分率,随弱电解质的浓度变化而变化,二者之间存在一定的关 系。 以一元弱酸HAc电离平衡为例,设HAc的起始浓度为c mol-L-,电离度为a

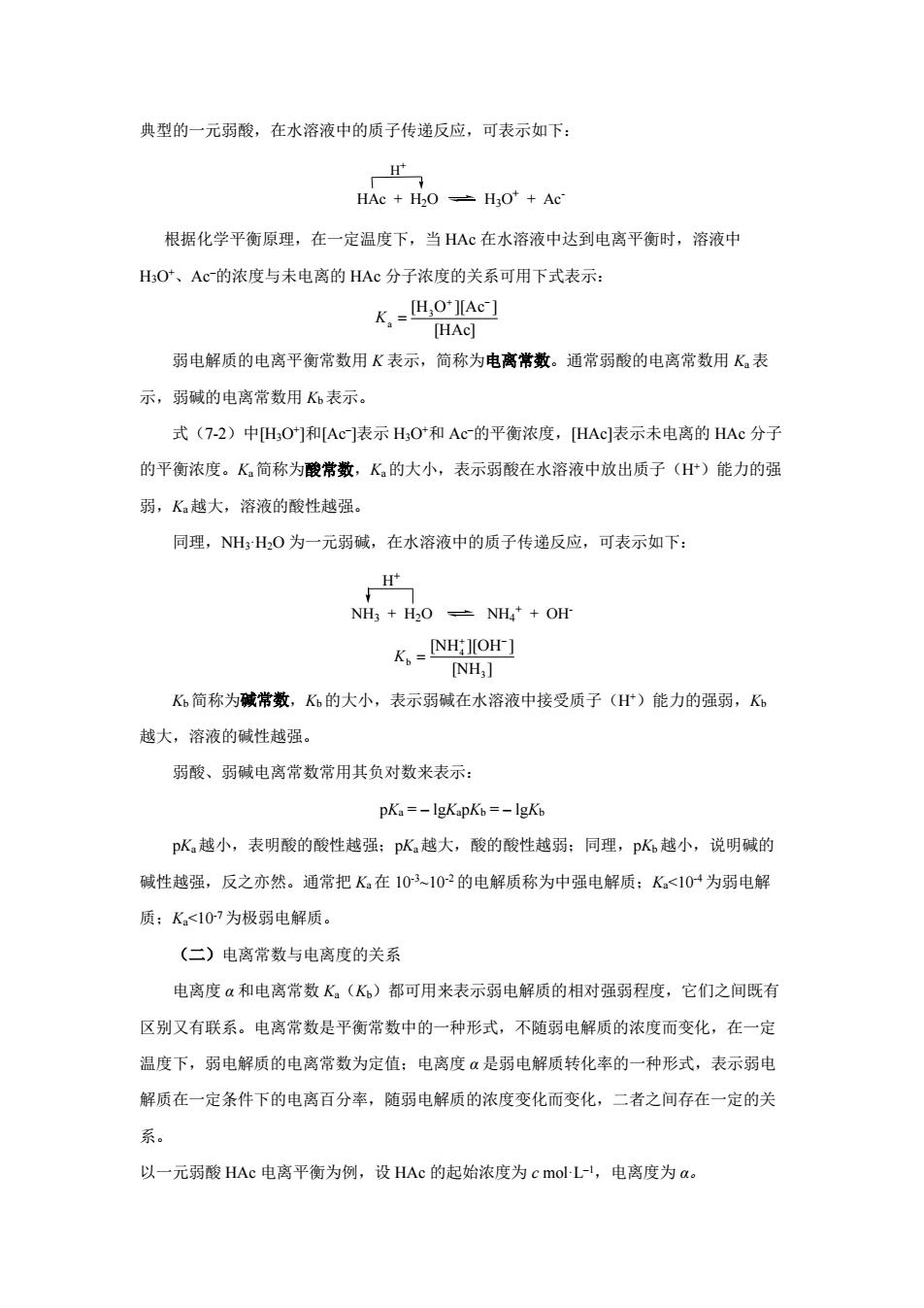

典型的一元弱酸,在水溶液中的质子传递反应,可表示如下: HAc + H2O H3O + + Ac - H + 根据化学平衡原理,在一定温度下,当 HAc 在水溶液中达到电离平衡时,溶液中 H3O+、Ac–的浓度与未电离的 HAc 分子浓度的关系可用下式表示: [HAc] [H O ][Ac ] 3 a K 弱电解质的电离平衡常数用 K 表示,简称为电离常数。通常弱酸的电离常数用 Ka 表 示,弱碱的电离常数用 Kb表示。 式(7-2)中[H3O+ ]和[Ac– ]表示 H3O+和 Ac–的平衡浓度,[HAc]表示未电离的 HAc 分子 的平衡浓度。Ka简称为酸常数,Ka 的大小,表示弱酸在水溶液中放出质子(H+)能力的强 弱,Ka越大,溶液的酸性越强。 同理,NH3·H2O 为一元弱碱,在水溶液中的质子传递反应,可表示如下: H + NH3 + H2O NH4 + + OH - [NH ] [NH ][OH ] 3 4 b K Kb 简称为碱常数,Kb的大小,表示弱碱在水溶液中接受质子(H+)能力的强弱,Kb 越大,溶液的碱性越强。 弱酸、弱碱电离常数常用其负对数来表示: pKa = – lgKapKb = – lgKb pKa越小,表明酸的酸性越强;pKa越大,酸的酸性越弱;同理,pKb 越小,说明碱的 碱性越强,反之亦然。通常把 Ka在 10-3~10-2 的电解质称为中强电解质;Ka<10-4 为弱电解 质;Ka<10-7 为极弱电解质。 (二)电离常数与电离度的关系 电离度 α 和电离常数 Ka(Kb)都可用来表示弱电解质的相对强弱程度,它们之间既有 区别又有联系。电离常数是平衡常数中的一种形式,不随弱电解质的浓度而变化,在一定 温度下,弱电解质的电离常数为定值;电离度 α 是弱电解质转化率的一种形式,表示弱电 解质在一定条件下的电离百分率,随弱电解质的浓度变化而变化,二者之间存在一定的关 系。 以一元弱酸 HAc 电离平衡为例,设 HAc 的起始浓度为 c mol·L–1,电离度为 α

HAc H:0H:O*+Ac- 起始浓度/moL-lc 0 0 平衡浓度/molL-'c1-a ca ca .Bot 当K很小,而酸浓度又不太小时,<5%,则1-1,式(74)简化为:K。=c2 则: - 对于一元弱碱:a= K 【例】试计算0.10molL-1HAc溶液的电离度a及HO](已知HAc的K=l.75×I0 5)。 解: a-02=15x [日0]=ca=0.10x132%=1.32×10-3molL- 故HAc溶液的电离度为1.32%,H0]为132×103molL-. 三、同离子效应 弱电解质的电离平衡和其他化学平衡一样,是一个暂时的相对的动态平衡。当外界条 件改变时,即发生平衡移动,使弱电解质的电离程度有所改变。促使电离平衡移动的主要 因素是离子浓度的改变。 如果在已达到电离平衡的HAc溶液中加入少量NaAc,由于NaAc是强电解质,在水 溶液中全部电离为Na和Ac,使溶液中Ac的浓度增大,导致HAc的电离平衡向左移 动,从而降低了HAc的电离度。即: HAc H2O =HO*+Ac? 平衡移动的方向 Ac"+Nat -NaAc 同理,若在己达到电离平衡的NH,溶液中加入少量NH,CI(强电解质),则NH,的电 离平衡向者生成NH分子的方向移动,导致NH的电离度降低。即: NH;H2O -OH +NH." 平衡移动的方向N+Cr一NH,Q 这种在弱电解质溶液中,加入与弱电解质具有相同离子的强电解质,使弱电解质的电 离度降低的现象称为同离子效应

HAc + H2O H3O+ + Ac– 起始浓度/ mol·L–1c 0 0 平衡浓度/ mol·L–1c(1-α) cα cα -α cα c-cα cα cα K [HAc] 1 [H O ][Ac ] 2 3 a 当 Ka 很小,而酸浓度又不太小时,α<5%,则 1–α≈1,式(7-4)简化为:Ka= cα2 则: c Ka 对于一元弱碱: c Kb 【例】试计算 0.10mol·L–1 HAc 溶液的电离度 α 及[H3O+ ](已知 HAc 的 Ka=1.75×10- 5)。 解: 0.0132 1.32% 0.10 1.75 10 5 a c K [H3O+ ] = cα = 0.10×1.32% = 1.32×10–3 mol·L–1 故 HAc 溶液的电离度为 1.32% ,[H3O+ ]为 1.32×10–3 mol·L–1。 三、同离子效应 弱电解质的电离平衡和其他化学平衡一样,是一个暂时的相对的动态平衡。当外界条 件改变时,即发生平衡移动,使弱电解质的电离程度有所改变。促使电离平衡移动的主要 因素是离子浓度的改变。 如果在已达到电离平衡的 HAc 溶液中加入少量 NaAc,由于 NaAc 是强电解质,在水 溶液中全部电离为 Na+和 Ac–,使溶液中 Ac–的浓度增大,导致 HAc 的电离平衡向左移 动,从而降低了 HAc 的电离度。即: HAc + H2O H3O + + Ac - 平衡移动的方向 Ac - + Na + NaAc + 同理,若在已达到电离平衡的 NH3 溶液中加入少量 NH4Cl(强电解质),则 NH3的电 离平衡向着生成 NH3分子的方向移动,导致 NH3 的电离度降低。即: NH3 + H2O OH - + NH4 + 平衡移动的方向 NH4 + + Cl - NH4Cl + 这种在弱电解质溶液中,加入与弱电解质具有相同离子的强电解质,使弱电解质的电 离度降低的现象称为同离子效应