城市轨道交通与可持续发展 20世纪90年代以来我国城市化进程明显加快,城市规模不断扩张,带来了交通需求的 迅速增长和空间布局的重新调整,常规公交已经不能适应一些特大城市的发展,这就需要选 择适合我国高强度土地开发模式的大运量公共交通。研究普遍认为,轨道交通是改善城市交 通状况的根本途径,是未来城市交通的发展方向,也是可持续发展的必然选择。据有关统计, 第一轮建设轨道交通的15座城市,远景年轨道交通网络总里程达600Okm,若加上第二轮城 市,以及目前进入研究准备的10多座城市轨道交通远景规划,总里程将接近9000km,相当 于目前世界各国轨道交通已开通运营里程的总和。可以观察到,各城市纷纷积极行动,大力 投入轨道交通建设,似乎轨道交通线网越长,其客运量就会越大,城市的可持续发展能力就 越强。 1、交通可持续发展的“3B”战略 小汽车的过度使用会带来能源消耗、环境污染、城市发展的无序蔓延等一系列问题。环 境和资源己经成为制约我国发展的瓶颈。从可持续发展的观点出发,许多城市提出了轨道交 通的建设计划,因此,在这里有必要探讨城市交通可持续发展的内涵。 可持续的交通政策必须满足3个主要的要求,如图1所示。首先,它必须保证存在一种 持续的能力来满足日益提高的生活水平,而这种持续能力归功于经济和财政的可持续性。其 次,它必须能最大限度地提高人们的总体生活质量,而不仅仅是数量的增加,这又归功于环 境与生态的可持续性。最后,交通产生的利益必须被社区的各个部分平等共享,即所谓的社 会可持续能力。可持续发展必须实现这三者的平衡和互动,即E原则(经济、环境和社会的 公正性),这三者之间相互制约的平衡是实现可持续发展的基本要求

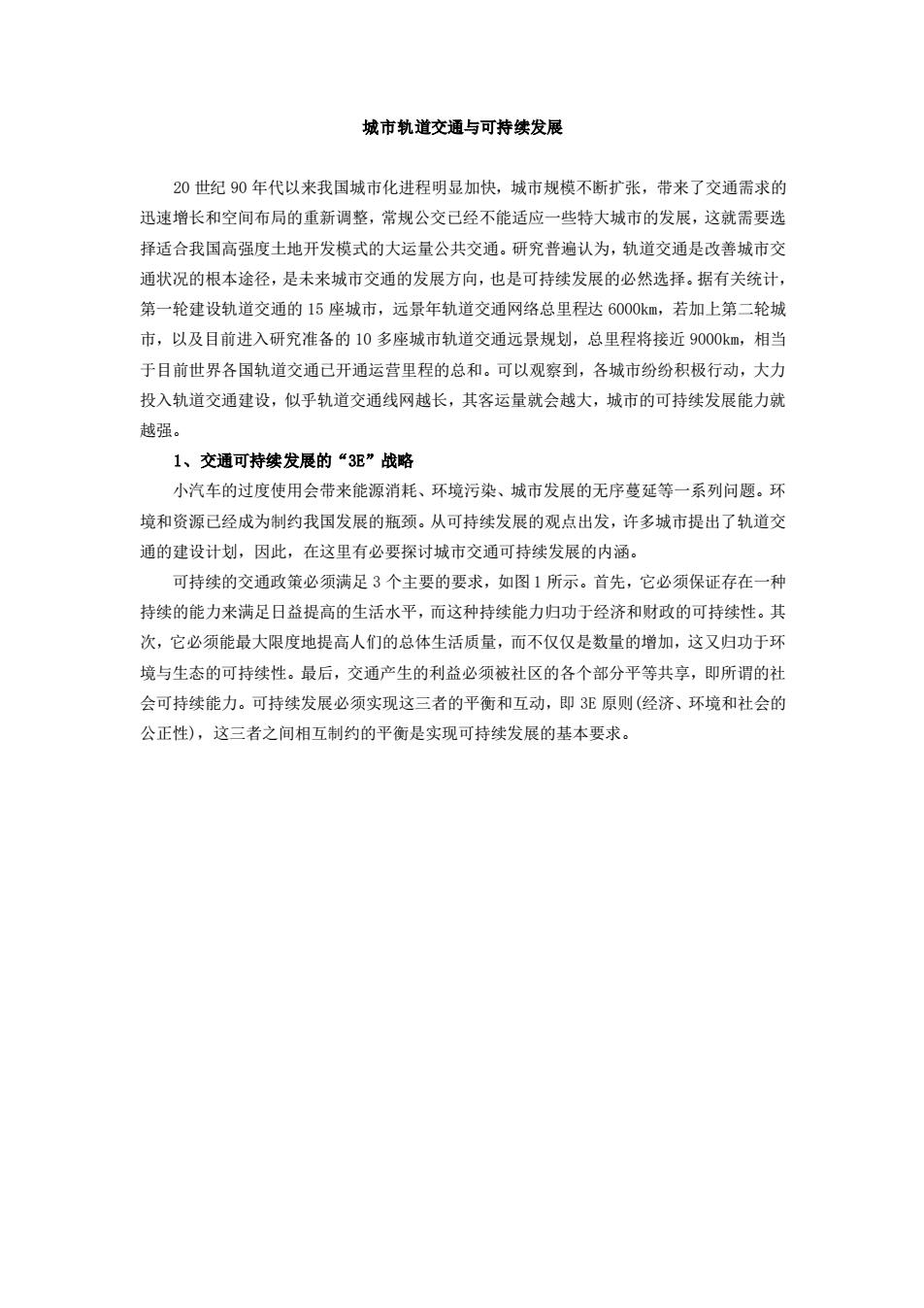

城市轨道交通与可持续发展 20 世纪 90 年代以来我国城市化进程明显加快,城市规模不断扩张,带来了交通需求的 迅速增长和空间布局的重新调整,常规公交已经不能适应一些特大城市的发展,这就需要选 择适合我国高强度土地开发模式的大运量公共交通。研究普遍认为,轨道交通是改善城市交 通状况的根本途径,是未来城市交通的发展方向,也是可持续发展的必然选择。据有关统计, 第一轮建设轨道交通的 15 座城市,远景年轨道交通网络总里程达 6000km,若加上第二轮城 市,以及目前进入研究准备的 10 多座城市轨道交通远景规划,总里程将接近 9000km,相当 于目前世界各国轨道交通已开通运营里程的总和。可以观察到,各城市纷纷积极行动,大力 投入轨道交通建设,似乎轨道交通线网越长,其客运量就会越大,城市的可持续发展能力就 越强。 1、交通可持续发展的“3E”战略 小汽车的过度使用会带来能源消耗、环境污染、城市发展的无序蔓延等一系列问题。环 境和资源已经成为制约我国发展的瓶颈。从可持续发展的观点出发,许多城市提出了轨道交 通的建设计划,因此,在这里有必要探讨城市交通可持续发展的内涵。 可持续的交通政策必须满足 3 个主要的要求,如图 1 所示。首先,它必须保证存在一种 持续的能力来满足日益提高的生活水平,而这种持续能力归功于经济和财政的可持续性。其 次,它必须能最大限度地提高人们的总体生活质量,而不仅仅是数量的增加,这又归功于环 境与生态的可持续性。最后,交通产生的利益必须被社区的各个部分平等共享,即所谓的社 会可持续能力。可持续发展必须实现这三者的平衡和互动,即 3E 原则(经济、环境和社会的 公正性),这三者之间相互制约的平衡是实现可持续发展的基本要求

衡区 安全性 合纳编钠 平松 高效的服务运作 高效的合同制管理 高效的基础设施投资 协调区 餐 平衡区 德学条太的素的瓷变网要平青的内容华例:小三角形内部的各复素 图1交通可持续发展的“3E”战略 Fig.I3E"Strategy of sustainable mobility 如果轨道交通能够吸引足够的客流,减轻政府的财政负担:能够支撑己有的城市中心的 发展,而不是任其衰落下去:能够为社会各个阶层的群众所共享,我们就有理由认为轨道交 通的建设的确促进了可持续发展。当然,轨道交通作用的发挥也还有赖于与城市空间策略的 配合。下面将分别从轨道交通网络规模效应、轨道交通与城市空间结构、轨道交通与社会公 正性3个方面分析轨道交通与可持续发展的关系。 2、轨道交通网络规棋效应 许多城市轨道交通网络规模之所以一再扩大,其中一个重要的理由就是认为轨道交通 旦成网以后就会产生网络效应,从而吸引更多的乘客。何为网络效应?即客流量的增长应该 大于网络规模的增长。然而从北京和上海的统计数据来看,都存在网络规模效益递成的规律 如图2和图3所示,某些线路实际客流比同期客流预测低一半还多。如果缺乏足够的客流, 我们又希望维持一定的服务水平,必然会给政府带来严重的财政负担:若加大行车间隔,则 又增加了乘客的候车时间,降低了轨道交通的吸引力。显然,这就不可避免地陷入可持续发 展与非可持续发展的两难境地

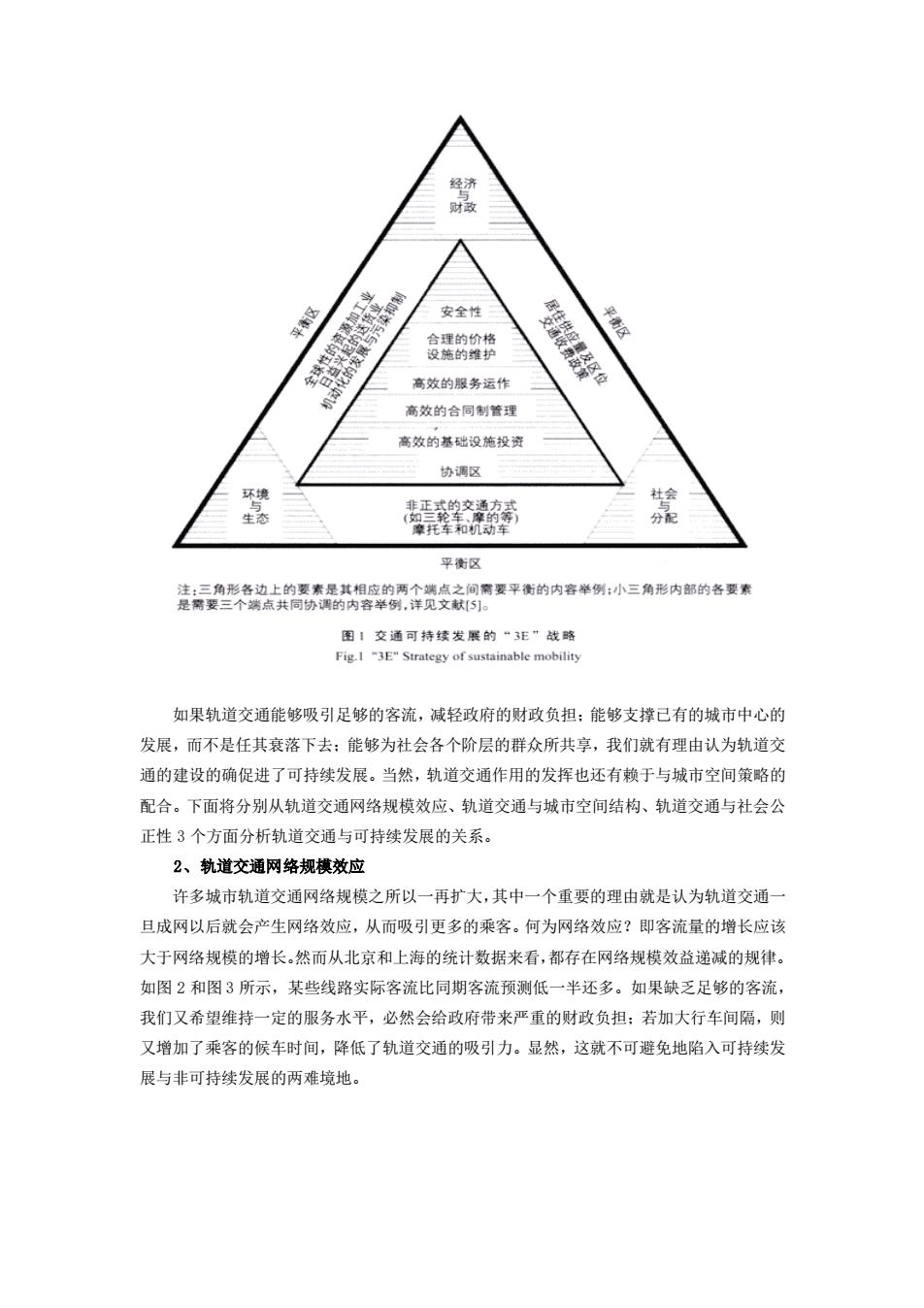

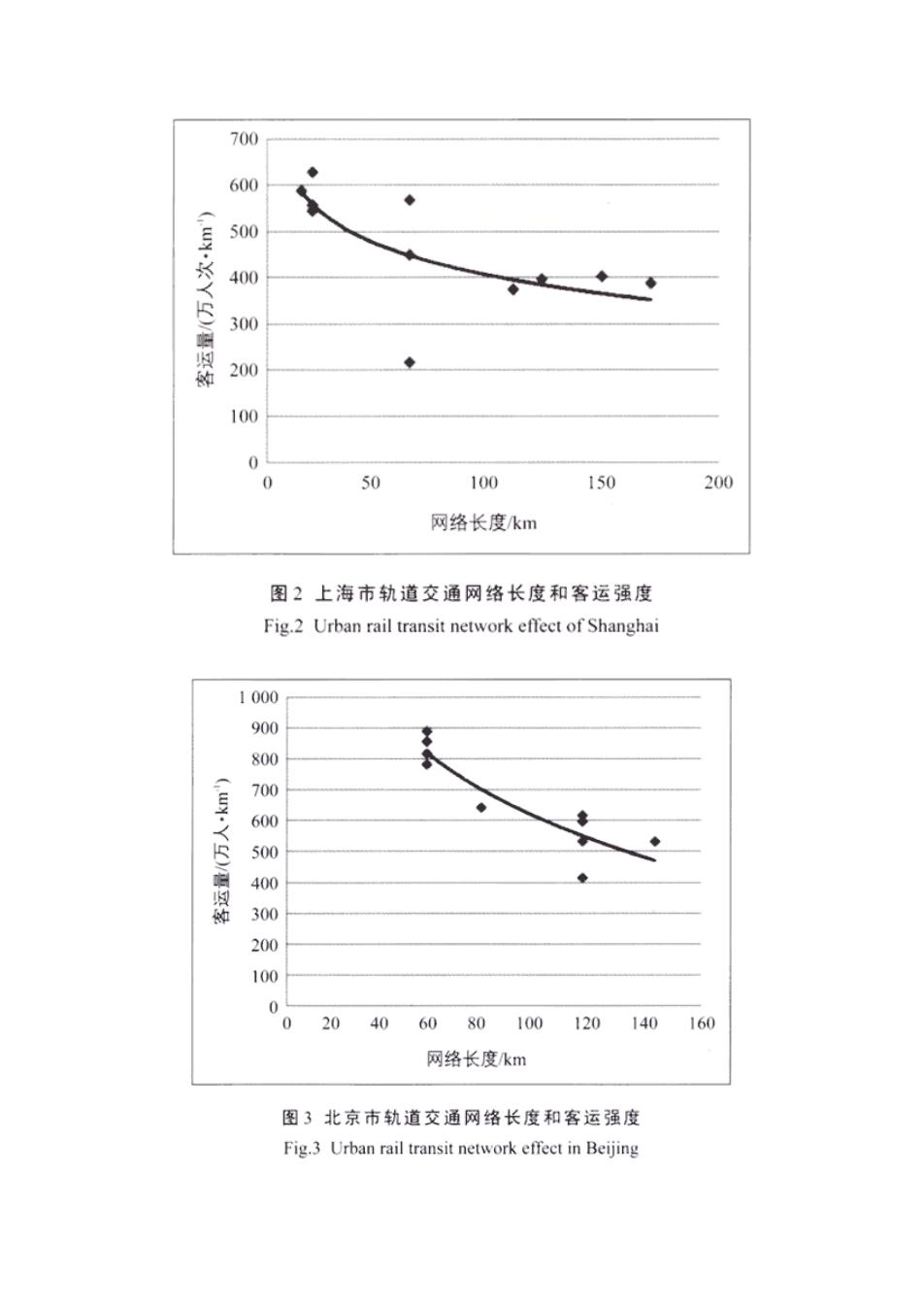

如果轨道交通能够吸引足够的客流,减轻政府的财政负担;能够支撑已有的城市中心的 发展,而不是任其衰落下去;能够为社会各个阶层的群众所共享,我们就有理由认为轨道交 通的建设的确促进了可持续发展。当然,轨道交通作用的发挥也还有赖于与城市空间策略的 配合。下面将分别从轨道交通网络规模效应、轨道交通与城市空间结构、轨道交通与社会公 正性 3 个方面分析轨道交通与可持续发展的关系。 2、轨道交通网络规模效应 许多城市轨道交通网络规模之所以一再扩大,其中一个重要的理由就是认为轨道交通一 旦成网以后就会产生网络效应,从而吸引更多的乘客。何为网络效应?即客流量的增长应该 大于网络规模的增长。然而从北京和上海的统计数据来看,都存在网络规模效益递减的规律。 如图 2 和图 3 所示,某些线路实际客流比同期客流预测低一半还多。如果缺乏足够的客流, 我们又希望维持一定的服务水平,必然会给政府带来严重的财政负担;若加大行车间隔,则 又增加了乘客的候车时间,降低了轨道交通的吸引力。显然,这就不可避免地陷入可持续发 展与非可持续发展的两难境地

700 600 500 400 ◆ 200 100 100 150 200 网络长度km 图2上海市轨道交通网络长度和客运强度 Fig.2 Urban rail transit network effect of Shanghai 1000 800 e 400 ◆ 300 100 20 406080100120140160 网络长度km 图}北京市轨道交通网络长度和客运强度 Fig.3 Urban rail transit network effect in Beijing

3、轨道交通与城市空间结构 3.1轨道交通与城市空间结构的相互关系 根据城市土地利用与交通相互作用的一般原理,轨道交通车站与城市公共活动中心这两 类节点相互耦合,一方面会促进城市公共活动中心的发展,另一方面又为轨道交通提供了客 流,保证轨道交通的经济效益。 基于交通可达性的影响,轨道交通与城市空间之间的相互作用使得城市空间表现出围绕 车站节点(交通可达性最优点)自发组织的空间特征和相关效应。有关研究表明,即使在两类 节点相互分离的情况下,车站地区的可达性和人流集中的优势在空间上会吸引原来的城市中 心向车站地区转移。两者的相互作用可以表述为以下4个阶段: 1)新的车站难以设置在已经存在城市中心的地区,因此设置在中心的周边地区。 2)由于车站地区人流集中,站前商业设施开始聚集,与此同时,中心区的商业设施受到 影响,规模开始减少,但并不明显。 3》站前商业发展速度和潜力进入快速增长阶段,中心区的现有功能衰退并向车站地区进 行空间转移。 4)车站内部的联合开发也趋于立体化和综合化。车站以及周边地区再开发的规模增大, 进一步向周边拓展,同时开发品质进一步提升,成为该地区新的城市中心(包括原有中心的 部分地区),或者比原有中心更高级的城市中心。 当然,各级城市中心与轨道交通车站之间相互作用的强弱,取决于轨道交通在整个交通 体系中的重要度,以及现有中心地区的发展。现实中,由于许多城市中心发展已经比较成熟 交通供给与需求基本平衡,同时在社会文化脉络等因素的影响下,新设置的车站并不能在短 时间内改变城市中心的功能、规模以及空间上的迁移:另外,在一个分散和高度机动化的城 市中,轨道交通建设对城市相对可达性的改变影响很小,对城市空间影响的作用也会减弱, 北美许多研究结论证实了这一点。 3.2轨道交通支摔城市副中心的发展 城市副中心发展的早期就需要轨道交通支撑,上海市徐家汇地区的发展是城市中心建设 与交通枢纽耦合的一个成功案例。对比徐家汇和五角场地区的调查数据发现,通过公共交通 到达这两个地区的比例都高达70%左右,其中通过地铁到达徐家汇地区的比例为41%,公共 汽车的比例为32%。而五角场地区的公共交通仅有地面公共汽车(电车),见图4

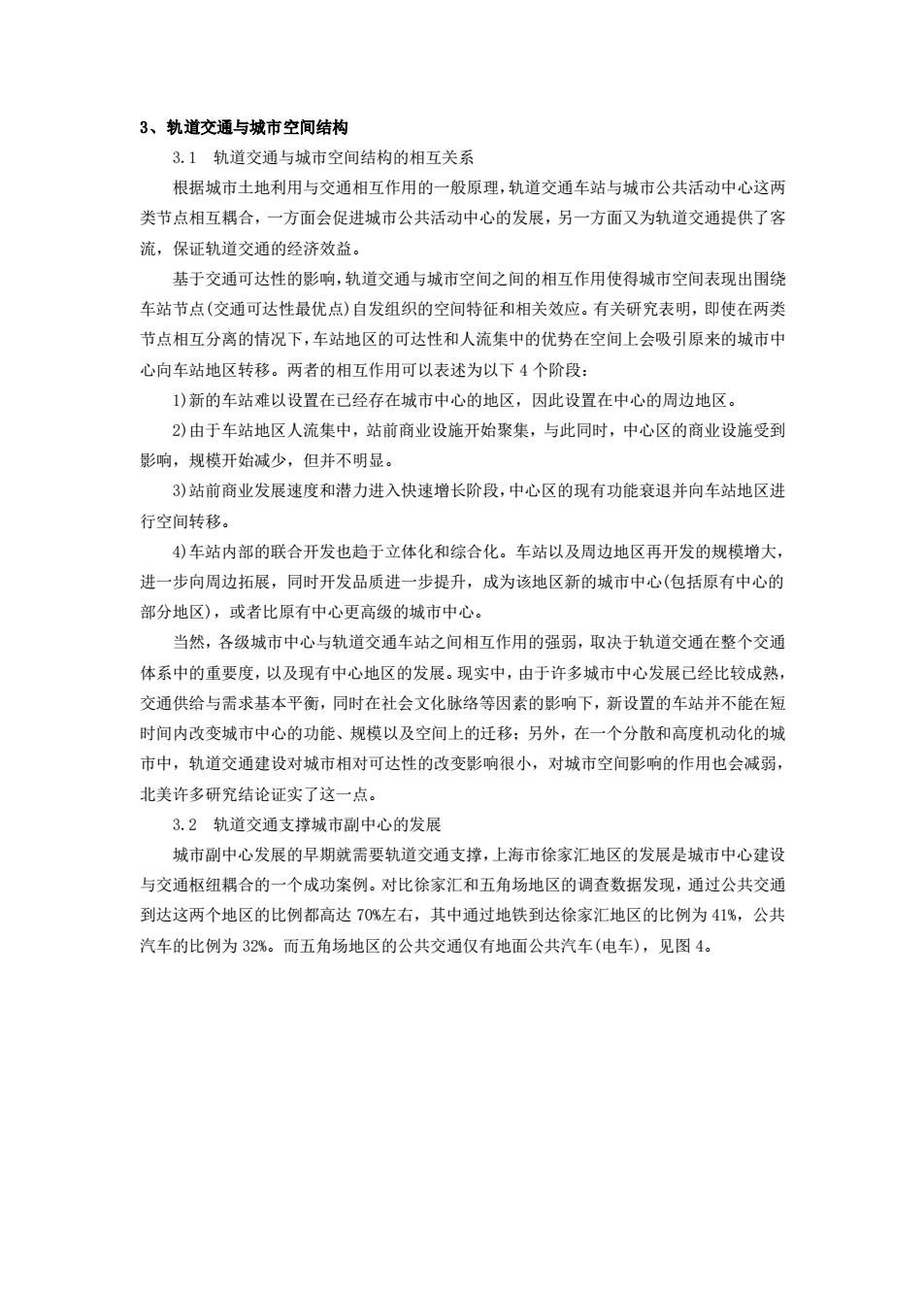

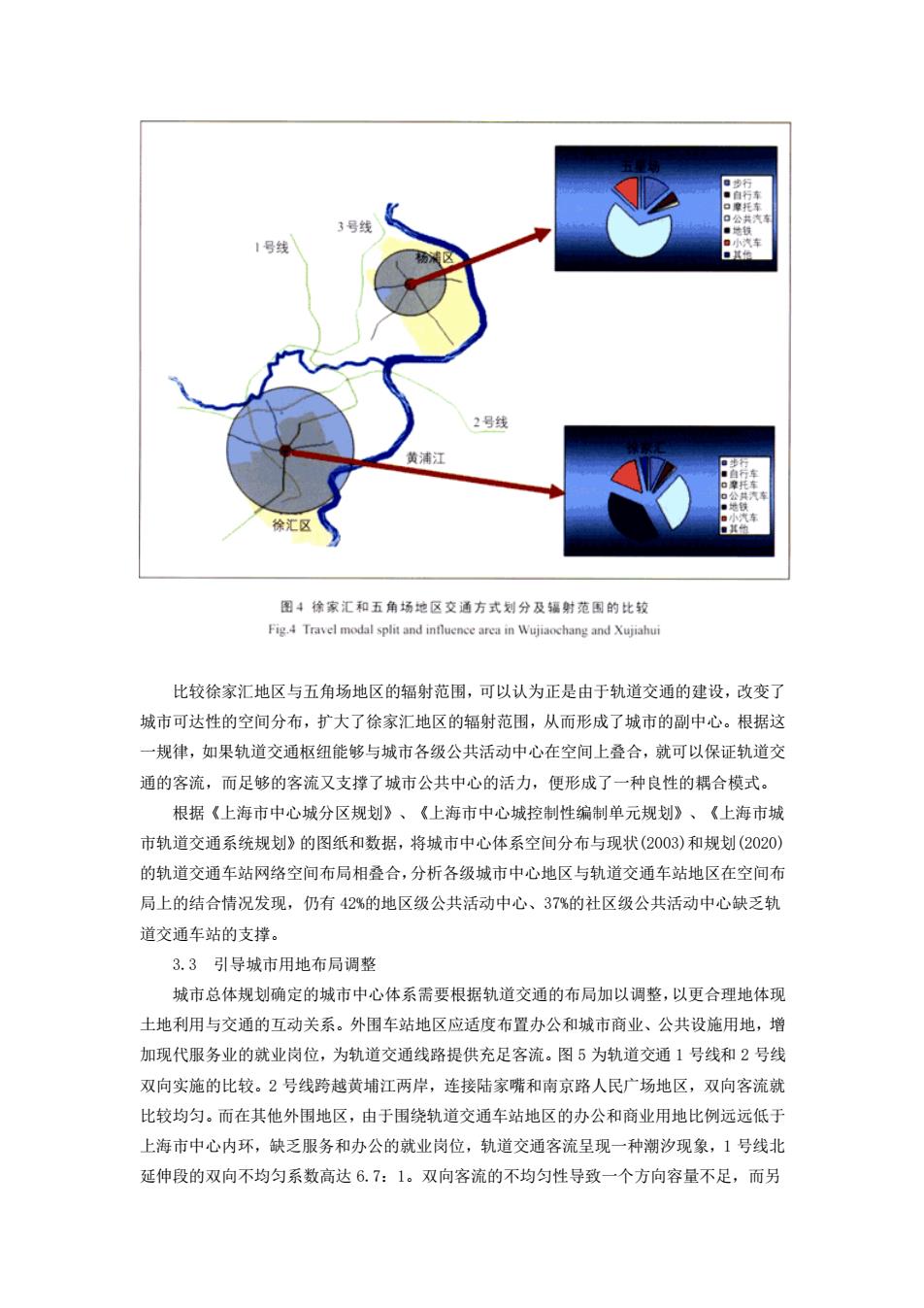

3、轨道交通与城市空间结构 3.1 轨道交通与城市空间结构的相互关系 根据城市土地利用与交通相互作用的一般原理,轨道交通车站与城市公共活动中心这两 类节点相互耦合,一方面会促进城市公共活动中心的发展,另一方面又为轨道交通提供了客 流,保证轨道交通的经济效益。 基于交通可达性的影响,轨道交通与城市空间之间的相互作用使得城市空间表现出围绕 车站节点(交通可达性最优点)自发组织的空间特征和相关效应。有关研究表明,即使在两类 节点相互分离的情况下,车站地区的可达性和人流集中的优势在空间上会吸引原来的城市中 心向车站地区转移。两者的相互作用可以表述为以下 4 个阶段: 1)新的车站难以设置在已经存在城市中心的地区,因此设置在中心的周边地区。 2)由于车站地区人流集中,站前商业设施开始聚集,与此同时,中心区的商业设施受到 影响,规模开始减少,但并不明显。 3)站前商业发展速度和潜力进入快速增长阶段,中心区的现有功能衰退并向车站地区进 行空间转移。 4)车站内部的联合开发也趋于立体化和综合化。车站以及周边地区再开发的规模增大, 进一步向周边拓展,同时开发品质进一步提升,成为该地区新的城市中心(包括原有中心的 部分地区),或者比原有中心更高级的城市中心。 当然,各级城市中心与轨道交通车站之间相互作用的强弱,取决于轨道交通在整个交通 体系中的重要度,以及现有中心地区的发展。现实中,由于许多城市中心发展已经比较成熟, 交通供给与需求基本平衡,同时在社会文化脉络等因素的影响下,新设置的车站并不能在短 时间内改变城市中心的功能、规模以及空间上的迁移;另外,在一个分散和高度机动化的城 市中,轨道交通建设对城市相对可达性的改变影响很小,对城市空间影响的作用也会减弱, 北美许多研究结论证实了这一点。 3.2 轨道交通支撑城市副中心的发展 城市副中心发展的早期就需要轨道交通支撑,上海市徐家汇地区的发展是城市中心建设 与交通枢纽耦合的一个成功案例。对比徐家汇和五角场地区的调查数据发现,通过公共交通 到达这两个地区的比例都高达 70%左右,其中通过地铁到达徐家汇地区的比例为 41%,公共 汽车的比例为 32%。而五角场地区的公共交通仅有地面公共汽车(电车),见图 4

号线 2号线 黄闭 国4家汇和五角场地区交通方式划分及辐射范围的比较 Fig.4 Travel modal split and influence area in Wujiaochang and Xujiahu 比较徐家汇地区与五角场地区的辐射范围,可以认为正是由于轨道交通的建设,改变了 城市可达性的空间分布,扩大了徐家汇地区的辐射范围,从而形成了城市的副中心。根据这 一规律,如果轨道交通枢纽能够与城市各级公共活动中心在空间上叠合,就可以保证轨道交 通的客流,而足够的客流又支撑了城市公共中心的活力,便形成了一种良性的耦合模式。 根据《上海市中心城分区规划》、《上海市中心城控制性编制单元规划》、《上海市城 市轨道交通系统规划》的图纸和数据,将城市中心体系空间分布与现状(2003)和规划(2020) 的轨道交通车站网络空间布局相叠合,分析各级城市中心地区与轨道交通车站地区在空间在 局上的结合情况发现,仍有42%的地区级公共活动中心、37%的社区级公共活动中心缺乏轨 道交通车站的支撑。 3.3引导城市用地布局调整 城市总体规划确定的城市中心体系需要根据轨道交通的布局加以调整,以更合理地体现 土地利用与交通的互动关系。外围车站地区应适度布置办公和城市商业、公共设施用地,增 加现代服务业的就业岗位,为轨道交通线路提供充足客流。图5为轨道交通1号线和2号线 双向实施的比较。2号线跨越黄埔江两岸,连接陆家嘴和南京路人民广场地区,双向客流就 比较均匀。而在其他外围地区,由于围绕轨道交通车站地区的办公和商业用地比例远远低于 上海市中心内环,缺乏服务和办公的就业岗位,轨道交通客流呈现一种潮汐现象,1号线北 延伸段的双向不均匀系数高达6.7:1。双向客流的不均匀性导致一个方向容量不足,而另

比较徐家汇地区与五角场地区的辐射范围,可以认为正是由于轨道交通的建设,改变了 城市可达性的空间分布,扩大了徐家汇地区的辐射范围,从而形成了城市的副中心。根据这 一规律,如果轨道交通枢纽能够与城市各级公共活动中心在空间上叠合,就可以保证轨道交 通的客流,而足够的客流又支撑了城市公共中心的活力,便形成了一种良性的耦合模式。 根据《上海市中心城分区规划》、《上海市中心城控制性编制单元规划》、《上海市城 市轨道交通系统规划》的图纸和数据,将城市中心体系空间分布与现状(2003)和规划(2020) 的轨道交通车站网络空间布局相叠合,分析各级城市中心地区与轨道交通车站地区在空间布 局上的结合情况发现,仍有 42%的地区级公共活动中心、37%的社区级公共活动中心缺乏轨 道交通车站的支撑。 3.3 引导城市用地布局调整 城市总体规划确定的城市中心体系需要根据轨道交通的布局加以调整,以更合理地体现 土地利用与交通的互动关系。外围车站地区应适度布置办公和城市商业、公共设施用地,增 加现代服务业的就业岗位,为轨道交通线路提供充足客流。图 5 为轨道交通 1 号线和 2 号线 双向实施的比较。2 号线跨越黄埔江两岸,连接陆家嘴和南京路人民广场地区,双向客流就 比较均匀。而在其他外围地区,由于围绕轨道交通车站地区的办公和商业用地比例远远低于 上海市中心内环,缺乏服务和办公的就业岗位,轨道交通客流呈现一种潮汐现象,1 号线北 延伸段的双向不均匀系数高达 6.7:1。双向客流的不均匀性导致一个方向容量不足,而另