样,虽然水量增加一倍,但河水的流速未必增加一倍。”①他的这一思想也成为以 后维克塞尔积累过程理论的基础,而维克塞尔的积累过程理论又为现代货币理论 的发展起到十分重要的指导作用。 二、近代的货币数量论 传统的货币数量说在20世纪30年代发展到巅峰,并引入了许多数学理论作 为研究工具,由于对货币数量与物价、货币价值之间关系的解释方法和侧重点不 同,形成了不同的学派,其中最为人熟悉的就是现金交易数量说和现金余额数量 说。我们统称为近代货币数量论。 1、现金交易数量说 现金交易说着眼于货币的流通手段职能,把货币数量规定为“一定时期内用 以交易的货币数量”,注重货币的流通速度。现金交易说的主要代表人物是甘末 尔(E.W.Kemmerer)和费雪(Irving Fisher),他们两人先后提出了两个著名 的交易方程式。 (1)甘末尔的交易方程。 甘末尔是传统货币数量说的先驱,他的分析对费雪以及后面介绍的现代货币 数量说都产生了一定的影响。甘末尔在他的《一般物价关系下的货币与信用工具》 中,就通货数量与物价关系,提出了所谓的甘末尔交易方程: Ps =MsRs 9-1 NsEs 在甘末尔的方程式中,不仅包括了货币数量与价格的关系,还包括了信用交 易与价格的关系。这里的M表示货币与支票的流通总量,R表示货币与支票的 平均流通速度,N表示用货币与支票交易的商品数量,E表示用货币与支票交 易的平均次数,P表示所有商品的平均价格。因为甘末尔认为,像支票或即期票 据这样的见票即付的信用形态,同货币一样,也可以对商品价格产生影响;但由 于信用票据与货币数量之间保持着一定的比例关系,因此货币数量决定物价始终 成立,不会因为信用条件的发展而改变。这一结论为下面费雪的研究开拓了道路。 ①坎特罗:《论一般商业的性质》,第98页。 6

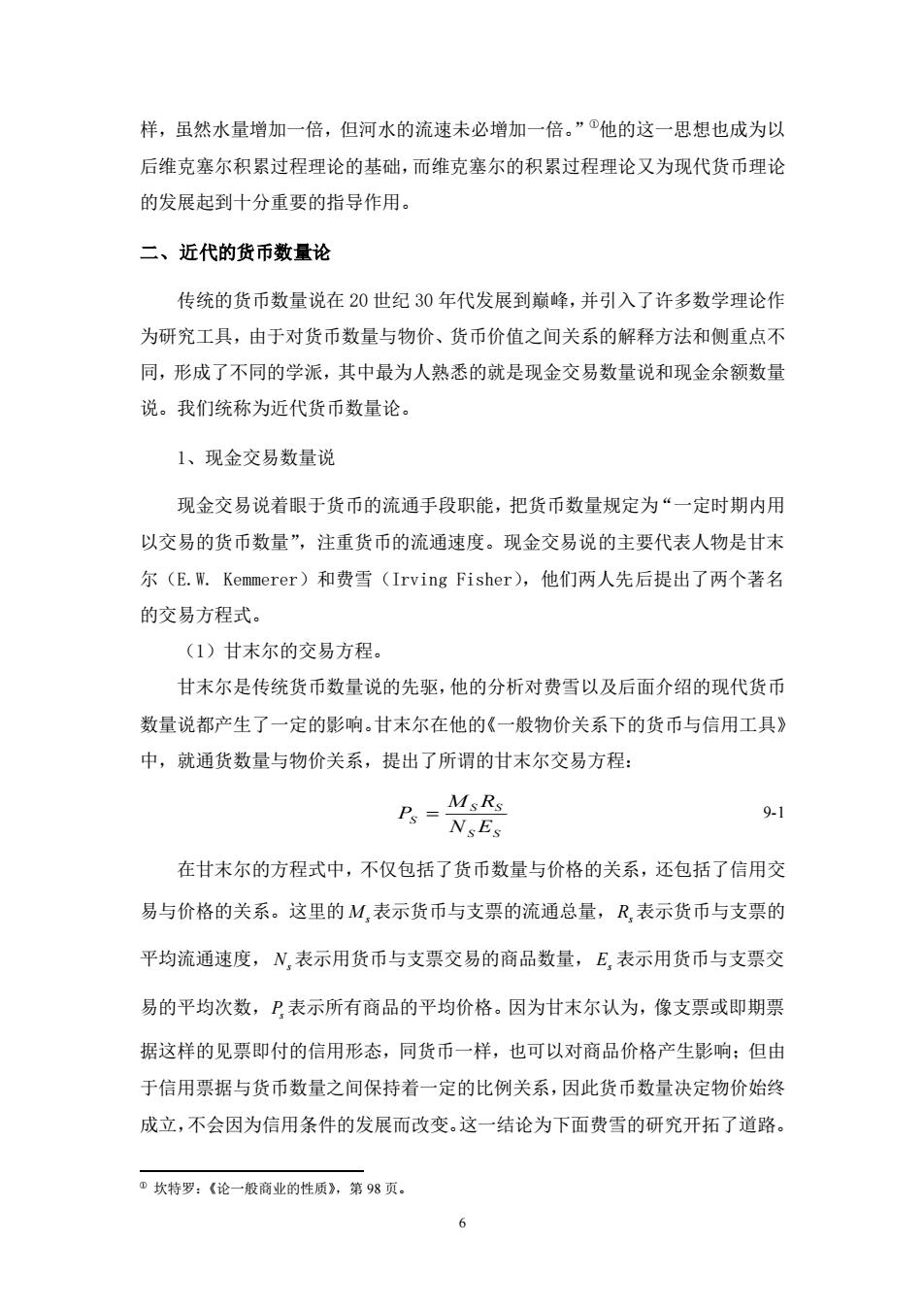

6 样,虽然水量增加一倍,但河水的流速未必增加一倍。”①他的这一思想也成为以 后维克塞尔积累过程理论的基础,而维克塞尔的积累过程理论又为现代货币理论 的发展起到十分重要的指导作用。 二、近代的货币数量论 传统的货币数量说在 20 世纪 30 年代发展到巅峰,并引入了许多数学理论作 为研究工具,由于对货币数量与物价、货币价值之间关系的解释方法和侧重点不 同,形成了不同的学派,其中最为人熟悉的就是现金交易数量说和现金余额数量 说。我们统称为近代货币数量论。 1、现金交易数量说 现金交易说着眼于货币的流通手段职能,把货币数量规定为“一定时期内用 以交易的货币数量”,注重货币的流通速度。现金交易说的主要代表人物是甘末 尔(E.W. Kemmerer)和费雪(Irving Fisher),他们两人先后提出了两个著名 的交易方程式。 (1)甘末尔的交易方程。 甘末尔是传统货币数量说的先驱,他的分析对费雪以及后面介绍的现代货币 数量说都产生了一定的影响。甘末尔在他的《一般物价关系下的货币与信用工具》 中,就通货数量与物价关系,提出了所谓的甘末尔交易方程: S S S S S N E M R P = 9-1 在甘末尔的方程式中,不仅包括了货币数量与价格的关系,还包括了信用交 易与价格的关系。这里的 M s 表示货币与支票的流通总量, R s 表示货币与支票的 平均流通速度, Ns 表示用货币与支票交易的商品数量, E s 表示用货币与支票交 易的平均次数, P s 表示所有商品的平均价格。因为甘末尔认为,像支票或即期票 据这样的见票即付的信用形态,同货币一样,也可以对商品价格产生影响;但由 于信用票据与货币数量之间保持着一定的比例关系,因此货币数量决定物价始终 成立,不会因为信用条件的发展而改变。这一结论为下面费雪的研究开拓了道路。 ① 坎特罗:《论一般商业的性质》,第 98 页

(2)费雪的交易方程式 现金交易说的主要代表人物是美国经济学家费雪。我们一般所说的现金交易 方程式也就是指的费雪交易方程。这一公式发表在其1911年所著的《货币的购 买力》一书中。具体形式如下: PT=MV 9-2 其中,M表示一定时期内流通中的货币平均量,V代表货币的流通速度,P 为交易中各类商品的平均价格,T为各种商品的交易量。 费雪认为,在货币经济条件下人们持有货币的目的是为了与商品交换,因此, 货币在一定时期内的支付总额与商品的交易总额一定相等。交易方程式中右方为 交易总值,左方为货币总值,双方必然相等。我们无法分别度量平均价格P和交 易量T的绝对水平,只能用加权平均的方法大致估算出它的变化率。 费雪提出其货币数量学的基本观点时,曾作了几个重要的假设,费雪认为交 易方程式中的V和T长期都不受M变动的影响。V是由制度因素决定的,具体 他说,它决定于人们的支付习惯、信用的发达程度、运输与通讯条件及其他“与 流通中货币量没有明显关系”的社会因素。而T则取决于资本、劳动力及自然资 源的供给状况和生产技术水平等非货币因素。正因为V和T都是独立于M而决 定的,所以根据交易方程式,货币量增加所产生的影响,就是引起一般物价水平 同比例的上升。费雪的结论是“货币数量决定着物价水平”。 应该指出,费雪并不认为V和T是固定不变的常数,在长期内,它们都倾向 于上升,但它们是整个经济体系的特征反映,变化很慢且与货币平均量M无关。 当然,这一假定在现实经济生活中并不成立。毕竞货币不只具有交易媒介的职能, 货币流通速度的变化受很多因素的影响,而且也很难用数字去衡量。尽管如此, 现金交易方程还是有它自己的理论和实践价值的。在货币流通速度比较平稳的时 期,中央银行也常常用它预测货币需求。①不过这样做的风险也是可想而知的, 因为国民收入的数值一般非常大,即使货币流通速度的误差只有1%,计算出的 货币需求量的误差也十分巨大。 2、现金余额数量说 ①我国在计划经济条件下曾长期奉行1:8的经验公式,即每8元的消费品交易需要1元的货币发行

7 (2)费雪的交易方程式 现金交易说的主要代表人物是美国经济学家费雪。我们一般所说的现金交易 方程式也就是指的费雪交易方程。这一公式发表在其 1911 年所著的《货币的购 买力》一书中。具体形式如下: PT = MV 9-2 其中, M 表示一定时期内流通中的货币平均量, V 代表货币的流通速度, P 为交易中各类商品的平均价格, T 为各种商品的交易量。 费雪认为,在货币经济条件下人们持有货币的目的是为了与商品交换,因此, 货币在一定时期内的支付总额与商品的交易总额一定相等。交易方程式中右方为 交易总值,左方为货币总值,双方必然相等。我们无法分别度量平均价格 P 和交 易量 T 的绝对水平,只能用加权平均的方法大致估算出它的变化率。 费雪提出其货币数量学的基本观点时,曾作了几个重要的假设,费雪认为交 易方程式中的 V 和 T 长期都不受 M 变动的影响。 V 是由制度因素决定的,具体 他说,它决定于人们的支付习惯、信用的发达程度、运输与通讯条件及其他“与 流通中货币量没有明显关系”的社会因素。而 T 则取决于资本、劳动力及自然资 源的供给状况和生产技术水平等非货币因素。正因为 V 和 T 都是独立于 M 而决 定的,所以根据交易方程式,货币量增加所产生的影响,就是引起一般物价水平 同比例的上升。费雪的结论是“货币数量决定着物价水平”。 应该指出,费雪并不认为 V 和 T 是固定不变的常数,在长期内,它们都倾向 于上升,但它们是整个经济体系的特征反映,变化很慢且与货币平均量 M 无关。 当然,这一假定在现实经济生活中并不成立。毕竟货币不只具有交易媒介的职能, 货币流通速度的变化受很多因素的影响,而且也很难用数字去衡量。尽管如此, 现金交易方程还是有它自己的理论和实践价值的。在货币流通速度比较平稳的时 期,中央银行也常常用它预测货币需求。①不过这样做的风险也是可想而知的, 因为国民收入的数值一般非常大,即使货币流通速度的误差只有 1%,计算出的 货币需求量的误差也十分巨大。 2、现金余额数量说 ① 我国在计划经济条件下曾长期奉行 1:8 的经验公式,即每 8 元的消费品交易需要 1 元的货币发行

现金余额数量说考察的是货币的贮藏手段职能,把货币数量规定为“一定时 刻上停息的货币量”,所以他们不关注货币流通速度,只考虑货币的停息时间。 现金余额数量说由剑桥学派创始人马歇尔(A.Marshall)提出,经庇古 (A.C.Pigon)、罗宾逊(D.H.Robertson)等人的发展,形成以“现金余额方程式 (剑桥方程式)”为核心的理论体系,为以后的货币需求理论开辟了新的研究思路。 (1)马歇尔的现金余额说 马歇尔是剑桥学派的创始人,是凯恩斯之前最有影响的经济学家。他在1923 年所著的《货币、信用与商业》一书中,系统的提出了现金余额数量说。他认为, 货币的价值与其他商品一样,是由其供求决定的。供给为当时存在的通货量,需 求则为人们对于货币的需要量。一国公众大多把自己的财产和收入分为货币形式 和非货币形式两部分持有,对货币的需要就取决于人们对财富分配比例的选择。 也就是说,人们将充分权衡持有货币的收益与损失,以决定持有的货币量。 从社会角度来看,公众保持的货币数量对货币价值和物价都有决定性作用。 马歇尔认为,“不论社会状况如何,社会公众用通货形态保存财富的数额是一定 的。在其他情况不变的情况下,通货数量与物价水平之间便存在一种直接的关系。 若通货数量增加10%,物价水平就上升10%。自然,人们想要以通货形态保存的 资产比例越小,通货的总价值就越低:相反,物价水平就越高。”①因此,货币价 值取决于全国居民用通货保持的实物价值与信用货币数量的比例。他把人们用通 货保持的实物价值称为“实物余额”,把相应的通货数量称为“现金余额”。因此, 马歇尔的理论称为现金余额说。 (2)剑桥方程式 剑桥学派的另一位主要代表人物庇古,将马歇尔的分析进一步明确化和公式 化,提出了著名的剑桥方程式,其最普遍的表述形式为: M=KPY 9-3 式中,M为货币数量,也就是现金余额;K为以货币形式持有的名义国民 收入的比例:P为一般物价水平;Y为一定时期内按不变价格计算的实际产出: PY表示名义国民收入。剑桥经济学派认为,影响人们希望持有货币额的因素主 ①马数尔:《货币、信用与商业》,1923年版,第4445页

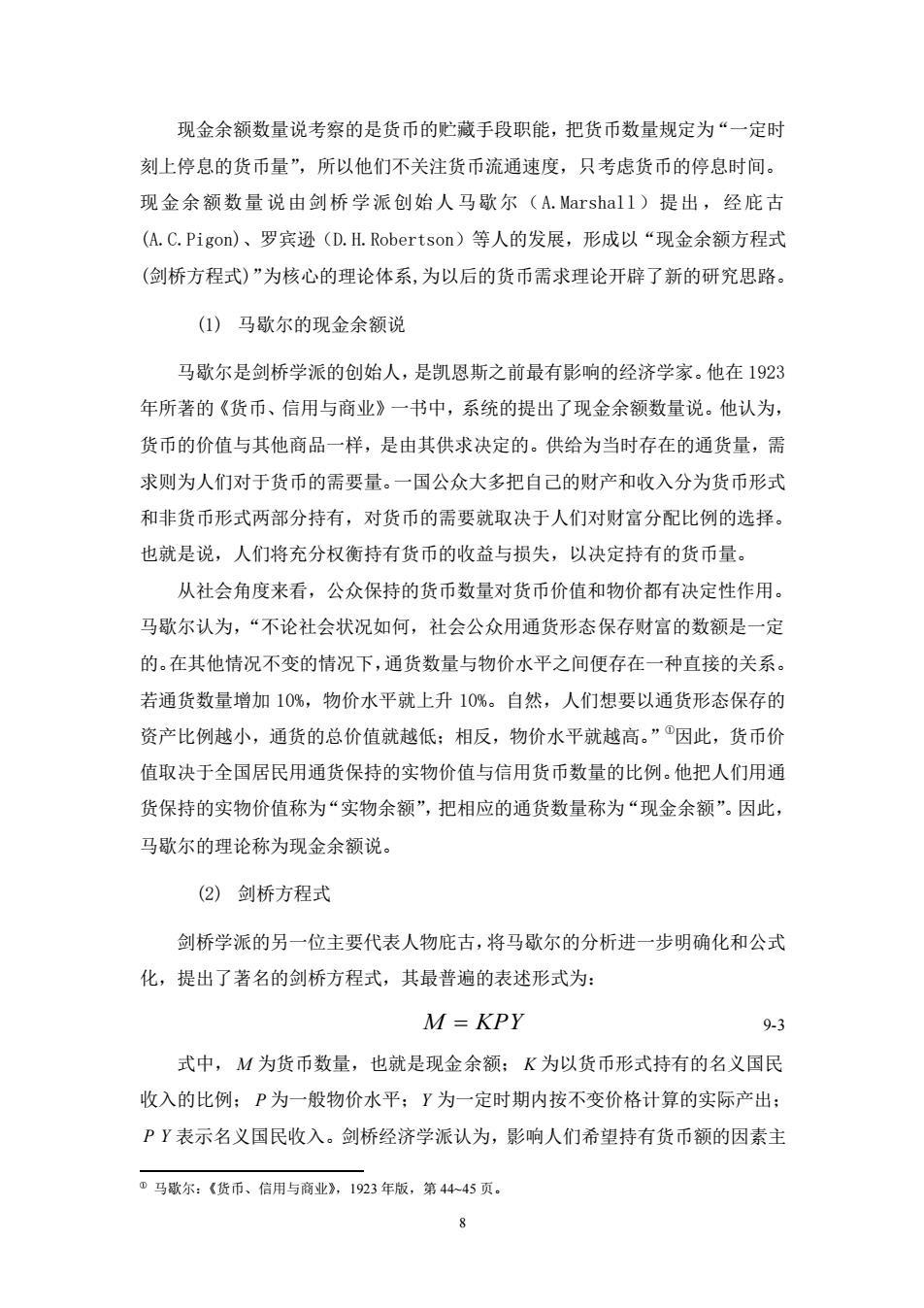

8 现金余额数量说考察的是货币的贮藏手段职能,把货币数量规定为“一定时 刻上停息的货币量”,所以他们不关注货币流通速度,只考虑货币的停息时间。 现金余额数量 说由剑桥 学派创始人 马歇尔(A.Marshall)提出 ,经庇古 (A.C.Pigon)、罗宾逊(D.H.Robertson)等人的发展,形成以“现金余额方程式 (剑桥方程式)”为核心的理论体系,为以后的货币需求理论开辟了新的研究思路。 (1) 马歇尔的现金余额说 马歇尔是剑桥学派的创始人,是凯恩斯之前最有影响的经济学家。他在 1923 年所著的《货币、信用与商业》一书中,系统的提出了现金余额数量说。他认为, 货币的价值与其他商品一样,是由其供求决定的。供给为当时存在的通货量,需 求则为人们对于货币的需要量。一国公众大多把自己的财产和收入分为货币形式 和非货币形式两部分持有,对货币的需要就取决于人们对财富分配比例的选择。 也就是说,人们将充分权衡持有货币的收益与损失,以决定持有的货币量。 从社会角度来看,公众保持的货币数量对货币价值和物价都有决定性作用。 马歇尔认为,“不论社会状况如何,社会公众用通货形态保存财富的数额是一定 的。在其他情况不变的情况下,通货数量与物价水平之间便存在一种直接的关系。 若通货数量增加 10%,物价水平就上升 10%。自然,人们想要以通货形态保存的 资产比例越小,通货的总价值就越低;相反,物价水平就越高。”①因此,货币价 值取决于全国居民用通货保持的实物价值与信用货币数量的比例。他把人们用通 货保持的实物价值称为“实物余额”,把相应的通货数量称为“现金余额”。因此, 马歇尔的理论称为现金余额说。 (2) 剑桥方程式 剑桥学派的另一位主要代表人物庇古,将马歇尔的分析进一步明确化和公式 化,提出了著名的剑桥方程式,其最普遍的表述形式为: M = KPY 9-3 式中, M 为货币数量,也就是现金余额; K 为以货币形式持有的名义国民 收入的比例; P 为一般物价水平; Y 为一定时期内按不变价格计算的实际产出; P Y 表示名义国民收入。剑桥经济学派认为,影响人们希望持有货币额的因素主 ① 马歇尔:《货币、信用与商业》,1923 年版,第 44~45 页

要有以下几个方面。 首先是个人的财富总额。正如我们曾经指出的那样,货币需求仅仅是指人们 希望以货币这种形式持有其财富的愿望,而不是指一个人漫无边际地想要多少货 币:一个身无分文的人可能梦想着腰缠万贯,但这种梦想并不构成经济学家所讨 论的货币需求。因此,货币需求首先受个人财富总额的限制。其次是持有货币的 机会成本,也就是货币以外的各种资产的收益。持有货币虽然能够给人带来不少 方便,但是却不能产生收入,所以人们必须在持有货币的好处和持有其他金融资 产或实物的好处(如利息收入或消费满足等)之间进行权衡。最后,货币持有者对 未来收入、支出和物价等的预期,也会影响他意愿的货币持有额。例如当一个人 预期未来的物价将上升时,为避免因货币贬值带来的损失,他将增加消费支出, 从而减少货币持有额。 现金余额说特别强调人们的主观愿望对货币需求的影响。剑桥学派认为,M 的大小取决于两个因素,一是人们对持有货币的利弊权衡:二是人们对未来价格 水平的预期。因此,现金余额说中隐含着一些思想,即认为利率对货币需求有影 响。将货币需求看作是人们的资产选择。由于剑桥学派强调人们主观意志对货币 需求有决定作用,因此可将剑桥学派的现金余额说看作现代货币需求理论的重要 渊源。它对凯恩斯的货币需求理论的形成与发展有着重大影响。 上述分析表明,剑桥学派的经济学家已经考虑到了影响货币需求的多种因 素。但遗憾的是,他们在做出结论的时候,把其他因素都忽略了,只是简单地断 定人们的货币需求同财富的名义值成比例,财富又同国民收入成比例,这一结论 与交易方程式的结论相一致。 3、两个货币需求方程式的比较 首先,剑桥方程式与交易方程式有明显的相似之处。如果设剑桥方程式中的 Y代表费雪交易方程式中的交易量T,那么,不管人们保留货币是为了方便交易 或是作为一种财富持有方式,货币持有量总可以表示成交易量PT的某个份额。 这时M=KPY,同时MW=PT,所以有K=水。剑桥方程式中的K不过是费 雪方程式中V的倒数,即人们所保持的现金占整个交易量的比例。现金余额增加, 货币流通速度就减慢,现金余额减少,货币流通速度就加快。这正是庇古所说的

9 要有以下几个方面。 首先是个人的财富总额。正如我们曾经指出的那样,货币需求仅仅是指人们 希望以货币这种形式持有其财富的愿望,而不是指一个人漫无边际地想要多少货 币;一个身无分文的人可能梦想着腰缠万贯,但这种梦想并不构成经济学家所讨 论的货币需求。因此,货币需求首先受个人财富总额的限制。其次是持有货币的 机会成本,也就是货币以外的各种资产的收益。持有货币虽然能够给人带来不少 方便,但是却不能产生收入,所以人们必须在持有货币的好处和持有其他金融资 产或实物的好处(如利息收入或消费满足等)之间进行权衡。最后,货币持有者对 未来收入、支出和物价等的预期,也会影响他意愿的货币持有额。例如当一个人 预期未来的物价将上升时,为避免因货币贬值带来的损失,他将增加消费支出, 从而减少货币持有额。 现金余额说特别强调人们的主观愿望对货币需求的影响。剑桥学派认为, M 的大小取决于两个因素,一是人们对持有货币的利弊权衡;二是人们对未来价格 水平的预期。因此,现金余额说中隐含着一些思想,即认为利率对货币需求有影 响。将货币需求看作是人们的资产选择。由于剑桥学派强调人们主观意志对货币 需求有决定作用,因此可将剑桥学派的现金余额说看作现代货币需求理论的重要 渊源。它对凯恩斯的货币需求理论的形成与发展有着重大影响。 上述分析表明,剑桥学派的经济学家已经考虑到了影响货币需求的多种因 素。但遗憾的是,他们在做出结论的时候,把其他因素都忽略了,只是简单地断 定人们的货币需求同财富的名义值成比例,财富又同国民收入成比例,这一结论 与交易方程式的结论相一致。 3、两个货币需求方程式的比较 首先,剑桥方程式与交易方程式有明显的相似之处。如果设剑桥方程式中的 Y 代表费雪交易方程式中的交易量 T ,那么,不管人们保留货币是为了方便交易 或是作为一种财富持有方式,货币持有量总可以表示成交易量 PT 的某个份额。 这时 M KPY = ,同时 MV PT = ,所以有 K 1 V = 。剑桥方程式中的 K 不过是费 雪方程式中 V 的倒数,即人们所保持的现金占整个交易量的比例。现金余额增加, 货币流通速度就减慢,现金余额减少,货币流通速度就加快。这正是庇古所说的

现金余额变化引起物价变化的传导中介。决定系数K的因素与决定V的因素也有 许多相同的地方,特别是支付习惯。其他因素还有,资产的报酬率、工业一体化 程度、货币替代品的状况,以及“消费者和生产者制定计划时的确定性信心”等。 其次,我们应将更多的注意力放在两者的区别上。现金交易数量说强调的是 支出的流量分析,研究的是“飞翔的货币”(Money on The Wing),它的着眼点 在于货币的交易媒介职能和整个社会商品交易总额同货币需求的关系,是一种宏 观分析。而现金余额说或剑桥方程用的是存量分析方法,着重在货币的持有而不 是支出,可以说它研究的是“栖息的货币”。虽然现金余额说的结论同现金交易 说一样,都同现实经济相背离,但现金余额说作为一种开拓性理论却具有里程碑 式的重要意义。它第一次把人们对货币需求的研究视角,从宏观领域转移到微观 经济主体上,开创了从个人的资产选择角度来探讨货币需求的分析方法,这也为 以后凯恩斯的流动性偏好理论和三大货币需求动机的提出奠定了理论基础:同 时,在分析过程中,它把货币作为一种资产,而不只是作为一个商品交易的工具 进行研究,扩大了货币的职能范围。因而,剑桥方程具有更大的解释能力。 具体来说,现金余额方程式中的“现金需求”概念与交易方程式中的“流通 速度”概念相比,有以下几方面的优势: (1)当人们谈到货币流通速度时,很容易把它看成是机械的。相比之下,当 谈到人们期望持有的货币占收入的份额为K时,人们就会想到这是一种人为选择 的结果。因此,我们把K视为是同支配我们持有其他耐用品一样的一种影响因素, 即认为它取决于收入和商品费用。 (2)剑桥经济学家属于新古典学派,他们对经济理论的一个重要贡献就是提 出并解释了“边际相等原理”。K是这一原理在货币领域的一个运用,人们对货 币余额的需求量取决于持有货币的边际收益与边际成本相等的那一点。 (3)“现金需求”的概念可以引导人们进一步探求货币需求的动机。除了方 便交易外还有没有其他动机使得人们愿意待有货币?在什么情况下,哪些因素会 引起货币需求的变动等。循着这个思路,货币理论有了全新的发展。 (4)“货币需求”的概念有助于考察决定“货币流通速度”的因素,是一个 更基本的概念,同时它也提供了一种阐述有关变量相互作用的机制,来解释为什 么宏观经济运行从不均衡到达均衡时,物价水平与货币供给量同方向同比例的变 10

10 现金余额变化引起物价变化的传导中介。决定系数 K 的因素与决定 V 的因素也有 许多相同的地方,特别是支付习惯。其他因素还有,资产的报酬率、工业一体化 程度、货币替代品的状况,以及“消费者和生产者制定计划时的确定性信心”等。 其次,我们应将更多的注意力放在两者的区别上。现金交易数量说强调的是 支出的流量分析,研究的是“飞翔的货币”(Money on The Wing),它的着眼点 在于货币的交易媒介职能和整个社会商品交易总额同货币需求的关系,是一种宏 观分析。而现金余额说或剑桥方程用的是存量分析方法,着重在货币的持有而不 是支出,可以说它研究的是“栖息的货币”。虽然现金余额说的结论同现金交易 说一样,都同现实经济相背离,但现金余额说作为一种开拓性理论却具有里程碑 式的重要意义。它第一次把人们对货币需求的研究视角,从宏观领域转移到微观 经济主体上,开创了从个人的资产选择角度来探讨货币需求的分析方法,这也为 以后凯恩斯的流动性偏好理论和三大货币需求动机的提出奠定了理论基础;同 时,在分析过程中,它把货币作为一种资产,而不只是作为一个商品交易的工具 进行研究,扩大了货币的职能范围。因而,剑桥方程具有更大的解释能力。 具体来说,现金余额方程式中的“现金需求”概念与交易方程式中的“流通 速度”概念相比,有以下几方面的优势: (1) 当人们谈到货币流通速度时,很容易把它看成是机械的。相比之下,当 谈到人们期望持有的货币占收入的份额为 K 时,人们就会想到这是一种人为选择 的结果。因此,我们把 K 视为是同支配我们持有其他耐用品一样的一种影响因素, 即认为它取决于收入和商品费用。 (2) 剑桥经济学家属于新古典学派,他们对经济理论的一个重要贡献就是提 出并解释了“边际相等原理”。 K 是这一原理在货币领域的一个运用,人们对货 币余额的需求量取决于持有货币的边际收益与边际成本相等的那一点。 (3)“现金需求”的概念可以引导人们进一步探求货币需求的动机。除了方 便交易外还有没有其他动机使得人们愿意待有货币?在什么情况下,哪些因素会 引起货币需求的变动等。循着这个思路,货币理论有了全新的发展。 (4)“货币需求”的概念有助于考察决定“货币流通速度”的因素,是一个 更基本的概念,同时它也提供了一种阐述有关变量相互作用的机制,来解释为什 么宏观经济运行从不均衡到达均衡时,物价水平与货币供给量同方向同比例的变