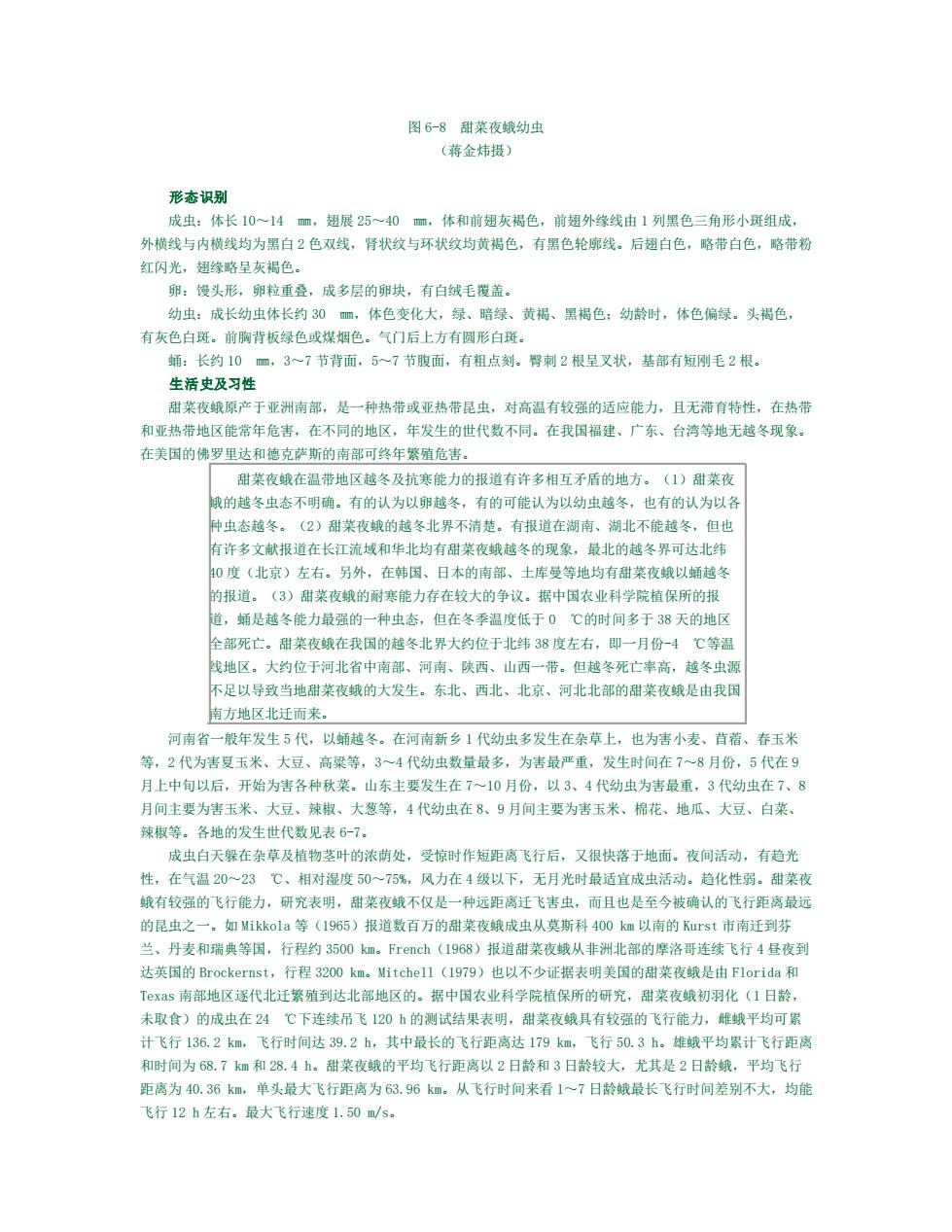

图6-8甜菜夜蛾幼虫 (蒋金炜摄) 形态识别 成虫:体长10~14m,翅展25~40m,体和前翅灰褐色,前翅外缘线由1列黑色三角形小斑组成, 外横线与内横线均为黑白2色双线,肾状纹与环状纹均黄褐色,有黑色轮廓线。后翅白色,略带白色,略带粉 红闪光,翅缘略呈灰褐色。 卵:馒头形,卵粒重叠,成多层的卵块,有白绒毛覆盖。 幼虫:成长幼虫体长约30m,体色变化大,绿、暗绿、黄褐、黑褐色:幼龄时,体色偏绿。头褐色, 有灰色白斑。前胸背板绿色或煤烟色。气门后上方有圆形白斑。 蛹:长约10m,3~7节背面,5~7节腹面,有粗点刻。臀刺2根呈叉状,基部有短刚毛2根。 生活史及习性 甜菜夜蛾原产于亚洲南部,是一种热带或亚热带昆虫,对高温有较强的适应能力,且无滞有特性,在热带 和亚热带地区能常年危害,在不同的地区,年发生的世代数不同。在我国福建、广东、台湾等地无越冬现象。 在美国的佛罗里达和德克萨斯的南部可终年繁殖危害。 甜菜夜蛾在温带地区越冬及抗寒能力的报道有许多相互矛盾的地方。(1)甜菜夜 饿的越冬虫态不明确。有的认为以卵越冬,有的可能认为以幼虫越冬,也有的认为以各 种虫态越冬。(2)甜菜夜蛾的越冬北界不清楚。有报道在湖南、湖北不能越冬,但也 有许多文献报道在长江流域和华北均有甜菜夜蛾越冬的现象,最北的越冬界可达北纬 40度(北京)左右。另外,在韩国、日本的南部、土库曼等地均有甜菜夜蛾以蛹越冬 的报道。(3)甜菜夜娥的耐寒能力存在较大的争议。据中国农业科学院植保所的报 道,蛹是越冬能力最强的一种虫态,但在冬季温度低于0℃的时间多于38天的地区 全部死亡。甜菜夜蛾在我国的越冬北界大约位于北纬38度左右,即一月份-4℃等温 线地区。大约位于河北省中南部、河南、陕西、山西一带。但越冬死亡率高,越冬虫源 不足以导致当地甜菜夜蛾的大发生。东北、西北、北京、河北北部的甜菜夜蛾是由我国 南方地区北迁而来。 河南省一般年发生5代,以蛹越冬。在河南新乡1代幼虫多发生在杂草上,也为害小麦、首蓿、春玉米 等,2代为害夏玉米、大豆、高粱等,3~4代幼虫数量最多,为害最严重,发生时间在7~8月份,5代在9 月上中旬以后,开始为害各种秋菜。山东主要发生在7~10月份,以3、4代幼虫为害最重,3代幼虫在7、8 月间主要为害玉米、大豆、辣椒、大葱等,4代幼虫在8、9月间主要为害玉米、棉花、地瓜、大豆、白菜、 辣椒等。各地的发生世代数见表6-7。 成虫白天躲在杂草及植物茎叶的浓荫处,受惊时作短距离飞行后,又很快落于地面。夜间活动,有趋光 性,在气温20~23℃、相对湿度50~75%,风力在4级以下,无月光时最适宜成虫活动。趋化性弱。甜菜夜 蛾有较强的飞行能力,研究表明,甜菜夜蛾不仅是一种远距离迁飞害虫,而且也是至今被确认的飞行距离最远 的昆虫之一。如Mikkola等(1965)报道数百万的甜菜夜蛾成虫从莫斯科400km以南的Kurst市南迁到芬 兰、丹麦和瑞典等国,行程约3500km。French(1968)报道甜菜夜蛾从非洲北部的摩洛哥连续飞行4昼夜到 达英国的Brockernst,行程3200km。Mitchel1(1979)也以不少证据表明美国的甜菜夜蛾是由F1 orida和 Texs南部地区逐代北迁繁殖到达北部地区的。据中国农业科学院植保所的研究,甜菜夜蛾初羽化(1日龄, 未取食)的成虫在24℃下连续吊飞120的测试结果表明,甜菜夜蛾具有较强的飞行能力,雌蛾平均可累 计飞行136.2km,飞行时间达39.2h,其中最长的飞行距离达179km,飞行50.3h。雄蛾平均累计飞行距离 和时间为68.7km和28.4h。甜菜夜蛾的平均飞行距离以2日龄和3日龄较大,尤其是2日龄蛾,平均飞行 距离为40.36km,单头最大飞行距离为63.96km。从飞行时间来看1~7日龄蛾最长飞行时间差别不大,均能 飞行12h左右。最大飞行速度1.50m/s

图 6-8 甜菜夜蛾幼虫 (蒋金炜摄) 形态识别 成虫:体长 10~14 ㎜,翅展 25~40 ㎜,体和前翅灰褐色,前翅外缘线由 1 列黑色三角形小斑组成, 外横线与内横线均为黑白 2 色双线,肾状纹与环状纹均黄褐色,有黑色轮廓线。后翅白色,略带白色,略带粉 红闪光,翅缘略呈灰褐色。 卵:馒头形,卵粒重叠,成多层的卵块,有白绒毛覆盖。 幼虫:成长幼虫体长约 30 ㎜,体色变化大,绿、暗绿、黄褐、黑褐色;幼龄时,体色偏绿。头褐色, 有灰色白斑。前胸背板绿色或煤烟色。气门后上方有圆形白斑。 蛹:长约 10 ㎜,3~7 节背面,5~7 节腹面,有粗点刻。臀刺 2 根呈叉状,基部有短刚毛 2 根。 生活史及习性 甜菜夜蛾原产于亚洲南部,是一种热带或亚热带昆虫,对高温有较强的适应能力,且无滞育特性,在热带 和亚热带地区能常年危害,在不同的地区,年发生的世代数不同。在我国福建、广东、台湾等地无越冬现象。 在美国的佛罗里达和德克萨斯的南部可终年繁殖危害。 甜菜夜蛾在温带地区越冬及抗寒能力的报道有许多相互矛盾的地方。(1)甜菜夜 蛾的越冬虫态不明确。有的认为以卵越冬,有的可能认为以幼虫越冬,也有的认为以各 种虫态越冬。(2)甜菜夜蛾的越冬北界不清楚。有报道在湖南、湖北不能越冬,但也 有许多文献报道在长江流域和华北均有甜菜夜蛾越冬的现象,最北的越冬界可达北纬 40 度(北京)左右。另外,在韩国、日本的南部、土库曼等地均有甜菜夜蛾以蛹越冬 的报道。(3)甜菜夜蛾的耐寒能力存在较大的争议。据中国农业科学院植保所的报 道,蛹是越冬能力最强的一种虫态,但在冬季温度低于 0 ℃的时间多于 38 天的地区 全部死亡。甜菜夜蛾在我国的越冬北界大约位于北纬 38 度左右,即一月份-4 ℃等温 线地区。大约位于河北省中南部、河南、陕西、山西一带。但越冬死亡率高,越冬虫源 不足以导致当地甜菜夜蛾的大发生。东北、西北、北京、河北北部的甜菜夜蛾是由我国 南方地区北迁而来。 河南省一般年发生 5 代,以蛹越冬。在河南新乡 1 代幼虫多发生在杂草上,也为害小麦、苜蓿、春玉米 等,2 代为害夏玉米、大豆、高粱等,3~4 代幼虫数量最多,为害最严重,发生时间在 7~8 月份,5 代在 9 月上中旬以后,开始为害各种秋菜。山东主要发生在 7~10 月份,以 3、4 代幼虫为害最重,3 代幼虫在 7、8 月间主要为害玉米、大豆、辣椒、大葱等,4 代幼虫在 8、9 月间主要为害玉米、棉花、地瓜、大豆、白菜、 辣椒等。各地的发生世代数见表 6-7。 成虫白天躲在杂草及植物茎叶的浓荫处,受惊时作短距离飞行后,又很快落于地面。夜间活动,有趋光 性,在气温 20~23 ℃、相对湿度 50~75%,风力在 4 级以下,无月光时最适宜成虫活动。趋化性弱。甜菜夜 蛾有较强的飞行能力,研究表明,甜菜夜蛾不仅是一种远距离迁飞害虫,而且也是至今被确认的飞行距离最远 的昆虫之一。如 Mikkola 等(1965)报道数百万的甜菜夜蛾成虫从莫斯科 400 km 以南的 Kurst 市南迁到芬 兰、丹麦和瑞典等国,行程约 3500 km。French(1968)报道甜菜夜蛾从非洲北部的摩洛哥连续飞行 4 昼夜到 达英国的 Brockernst,行程 3200 km。Mitchell(1979)也以不少证据表明美国的甜菜夜蛾是由 Florida 和 Texas 南部地区逐代北迁繁殖到达北部地区的。据中国农业科学院植保所的研究,甜菜夜蛾初羽化(1 日龄, 未取食)的成虫在 24 ℃下连续吊飞 120 h 的测试结果表明,甜菜夜蛾具有较强的飞行能力,雌蛾平均可累 计飞行 136.2 km,飞行时间达 39.2 h,其中最长的飞行距离达 179 km,飞行 50.3 h。雄蛾平均累计飞行距离 和时间为 68.7 km 和 28.4 h。甜菜夜蛾的平均飞行距离以 2 日龄和 3 日龄较大,尤其是 2 日龄蛾,平均飞行 距离为 40.36 km,单头最大飞行距离为 63.96 km。从飞行时间来看 1~7 日龄蛾最长飞行时间差别不大,均能 飞行 12 h 左右。最大飞行速度 1.50 m/s

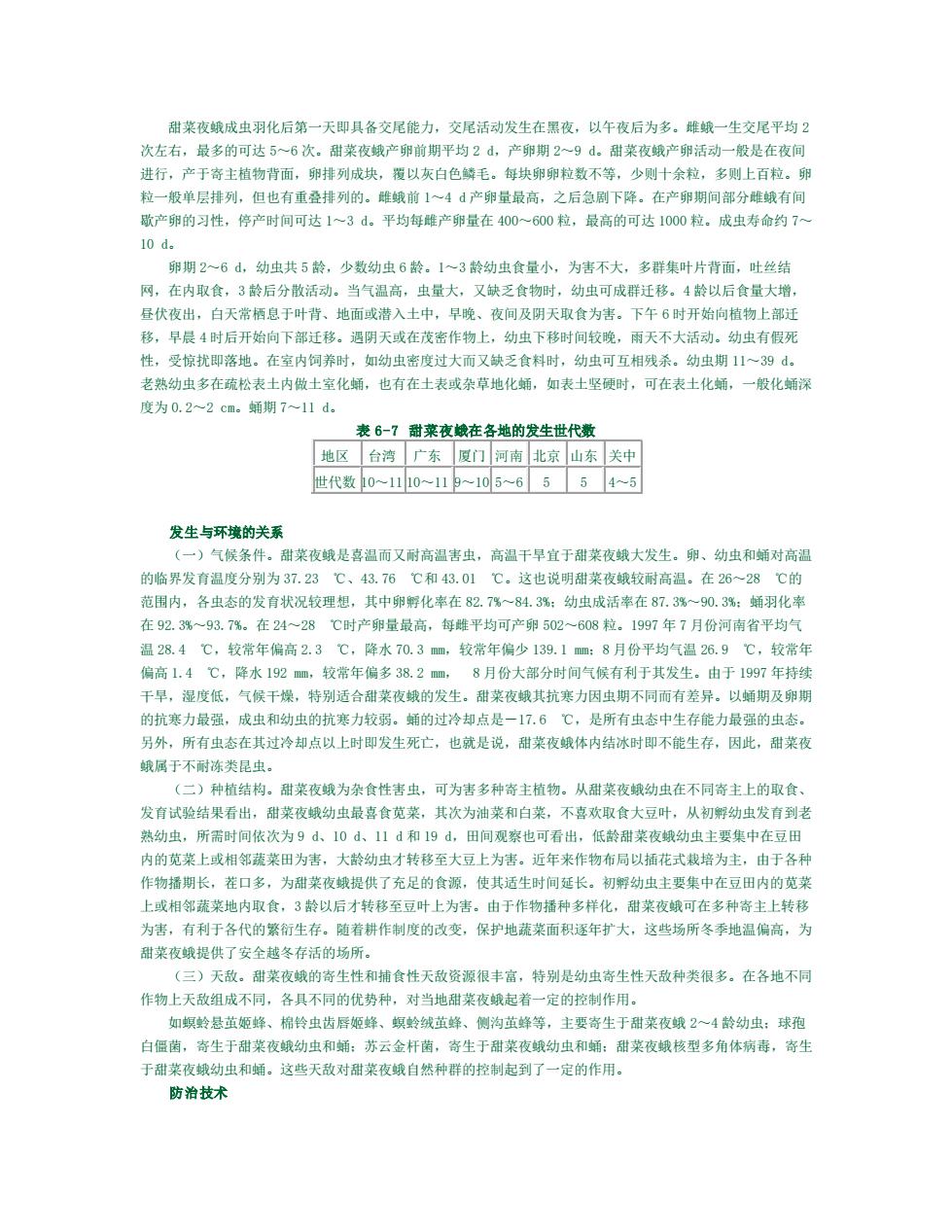

甜菜夜蛾成虫羽化后第一天即具备交尾能力,交尾活动发生在黑夜,以午夜后为多。雌蛾一生交尾平均2 次左右,最多的可达5~6次。甜菜夜蛾产卵前期平均2d,产卵期2~9d。甜菜夜蛾产卵活动一般是在夜间 进行,产于寄主植物背面,卵排列成块,覆以灰白色鳞毛。每块卵卵粒数不等,少则十余粒,多则上百粒。卵 粒一般单层排列,但也有重叠排列的。雌蛾前1~4产卵量最高,之后急剧下降。在产卵期间部分雌蛾有间 歇产卵的习性,停产时间可达13d。平均每雕产卵量在400~600粒,最高的可达1000粒。成虫寿命约7 10d. 卵期2~6d,幼虫共5龄,少数幼虫6龄。1~3龄幼虫食量小,为害不大,多群集叶片背面,吐丝结 网,在内取食,3龄后分散活动。当气温高,虫量大,又缺乏食物时,幼虫可成群迁移。4龄以后食量大增, 昼伏夜出,白天常栖息于叶背、地面或潜入土中,早晚、夜间及阴天取食为害。下午6时开始向植物上部迁 移,早晨4时后开始向下部迁移。遇阴天或在茂密作物上,幼虫下移时间较晚,雨天不大活动。幼虫有假死 性,受惊扰即落地。在室内饲养时,如幼虫密度过大而又缺乏食料时,幼虫可互相残杀。幼虫期11~9d。 老熟幼虫多在疏松表土内做土室化蛹,也有在土表或杂草地化蛹,如表土坚硬时,可在表土化蛹,一般化蛹深 度为0.2~2cm。蛹期7~11d。 表6-7甜菜夜蛾在各地的发生世代数 地区 台湾广东厦门河南北京山东关中 世代数10~1110~119~105~65545 发生与环境的关系 (一)气候条件。甜菜夜蛾是喜温而又耐高温害虫,高温干早宜于甜菜夜蛾大发生。卵、幼虫和蛹对高温 的临界发育温度分别为37.23℃、43.76℃和43.01℃。这也说明甜菜夜蛾较耐高温。在26~28℃的 范围内,各虫态的发育状况较理想,其中卵孵化率在82.7%~84.3%:幼虫成活率在87.3%~90.3%:蛹羽化率 在92.3%~93.7%。在24~28℃时产卵量最高,每雌平均可产卵502~608粒。1997年7月份河南省平均气 温28.4℃,较常年偏高2.3℃,降水70.3m,较常年偏少139.1mm:8月份平均气温26.9℃,较常年 偏高1.4℃,降水192mm,较常年偏多38.2mm,8月份大部分时间气候有利于其发生。由于1997年持续 干早,湿度低,气候干燥,特别适合甜菜夜蛾的发生。甜菜夜蛾其抗寒力因虫期不同而有差异。以蛹期及卵期 的抗寒力最强,成虫和幼虫的抗寒力较弱。蛹的过冷却点是一17.6℃,是所有虫态中生存能力最强的虫态。 另外,所有虫态在其过冷却点以上时即发生死亡,也就是说,甜菜夜蛾体内结冰时即不能生存,因此,甜菜夜 蛾属于不耐冻类昆虫」 (二)种植结构。甜菜夜蛾为杂食性害虫,可为害多种寄主植物。从甜菜夜蛾幼虫在不同寄主上的取食、 发育试验结果看出,甜菜夜蛾幼虫最喜食苋菜,其次为油菜和白菜,不喜欢取食大豆叶,从初孵幼虫发育到老 熟幼虫,所需时间依次为9d、10d、11d和19d,田间观察也可看出,低龄甜菜夜蛾幼虫主要集中在豆田 内的苋菜上或相邻蔬菜田为害,大龄幼虫才转移至大豆上为害。近年来作物布局以插花式栽培为主,由于各种 作物播期长,茬口多,为甜菜夜蛾提供了充足的食源,使其适生时间延长。初解幼虫主要集中在豆田内的苋菜 上或相邻蔬菜地内取食,3龄以后才转移至豆叶上为害。由于作物播种多样化,甜菜夜蛾可在多种寄主上转移 为害,有利于各代的繁衍生存。随着耕作制度的改变,保护地蔬菜面积逐年扩大,这些场所冬季地温偏高,为 甜菜夜蛾提供了安全越冬存活的场所。 (三)天敌。甜菜夜蛾的寄生性和捕食性天敌资源很丰富,特别是幼虫寄生性天敌种类很多。在各地不同 作物上天敌组成不同,各具不同的优势种,对当地甜菜夜蛾起着一定的控制作用。 如螟蛉悬茧姬蜂、棉铃虫齿唇姬蜂、螟龄绒茧蜂、侧沟茧蜂等,主要寄生于甜菜夜蛾2~4龄幼虫:球孢 白僵菌,寄生于甜菜夜蛾幼虫和蛹:苏云金杆菌,寄生于甜菜夜蛾幼虫和蛹:甜菜夜蛾核型多角体病毒,寄生 于甜菜夜蛾幼虫和蛹。这些天敌对甜菜夜蛾自然种群的控制起到了一定的作用。 防治技术

甜菜夜蛾成虫羽化后第一天即具备交尾能力,交尾活动发生在黑夜,以午夜后为多。雌蛾一生交尾平均 2 次左右,最多的可达 5~6 次。甜菜夜蛾产卵前期平均 2 d,产卵期 2~9 d。甜菜夜蛾产卵活动一般是在夜间 进行,产于寄主植物背面,卵排列成块,覆以灰白色鳞毛。每块卵卵粒数不等,少则十余粒,多则上百粒。卵 粒一般单层排列,但也有重叠排列的。雌蛾前 1~4 d 产卵量最高,之后急剧下降。在产卵期间部分雌蛾有间 歇产卵的习性,停产时间可达 1~3 d。平均每雌产卵量在 400~600 粒,最高的可达 1000 粒。成虫寿命约 7~ 10 d。 卵期 2~6 d,幼虫共 5 龄,少数幼虫 6 龄。1~3 龄幼虫食量小,为害不大,多群集叶片背面,吐丝结 网,在内取食,3 龄后分散活动。当气温高,虫量大,又缺乏食物时,幼虫可成群迁移。4 龄以后食量大增, 昼伏夜出,白天常栖息于叶背、地面或潜入土中,早晚、夜间及阴天取食为害。下午 6 时开始向植物上部迁 移,早晨 4 时后开始向下部迁移。遇阴天或在茂密作物上,幼虫下移时间较晚,雨天不大活动。幼虫有假死 性,受惊扰即落地。在室内饲养时,如幼虫密度过大而又缺乏食料时,幼虫可互相残杀。幼虫期 11~39 d。 老熟幼虫多在疏松表土内做土室化蛹,也有在土表或杂草地化蛹,如表土坚硬时,可在表土化蛹,一般化蛹深 度为 0.2~2 cm。蛹期 7~11 d。 表 6-7 甜菜夜蛾在各地的发生世代数 地区 台湾 广东 厦门 河南 北京 山东 关中 世代数 10~11 10~11 9~10 5~6 5 5 4~5 发生与环境的关系 (一)气候条件。甜菜夜蛾是喜温而又耐高温害虫,高温干旱宜于甜菜夜蛾大发生。卵、幼虫和蛹对高温 的临界发育温度分别为 37.23 ℃、43.76 ℃和 43.01 ℃。这也说明甜菜夜蛾较耐高温。在 26~28 ℃的 范围内,各虫态的发育状况较理想,其中卵孵化率在 82.7%~84.3%;幼虫成活率在 87.3%~90.3%;蛹羽化率 在 92.3%~93.7%。在 24~28 ℃时产卵量最高,每雌平均可产卵 502~608 粒。1997 年 7 月份河南省平均气 温 28.4 ℃,较常年偏高 2.3 ℃,降水 70.3 mm,较常年偏少 139.1 mm;8 月份平均气温 26.9 ℃,较常年 偏高 1.4 ℃,降水 192 mm,较常年偏多 38.2 mm, 8 月份大部分时间气候有利于其发生。由于 1997 年持续 干旱,湿度低,气候干燥,特别适合甜菜夜蛾的发生。甜菜夜蛾其抗寒力因虫期不同而有差异。以蛹期及卵期 的抗寒力最强,成虫和幼虫的抗寒力较弱。蛹的过冷却点是-17.6 ℃,是所有虫态中生存能力最强的虫态。 另外,所有虫态在其过冷却点以上时即发生死亡,也就是说,甜菜夜蛾体内结冰时即不能生存,因此,甜菜夜 蛾属于不耐冻类昆虫。 (二)种植结构。甜菜夜蛾为杂食性害虫,可为害多种寄主植物。从甜菜夜蛾幼虫在不同寄主上的取食、 发育试验结果看出,甜菜夜蛾幼虫最喜食苋菜,其次为油菜和白菜,不喜欢取食大豆叶,从初孵幼虫发育到老 熟幼虫,所需时间依次为 9 d、10 d、11 d 和 19 d,田间观察也可看出,低龄甜菜夜蛾幼虫主要集中在豆田 内的苋菜上或相邻蔬菜田为害,大龄幼虫才转移至大豆上为害。近年来作物布局以插花式栽培为主,由于各种 作物播期长,茬口多,为甜菜夜蛾提供了充足的食源,使其适生时间延长。初孵幼虫主要集中在豆田内的苋菜 上或相邻蔬菜地内取食,3 龄以后才转移至豆叶上为害。由于作物播种多样化,甜菜夜蛾可在多种寄主上转移 为害,有利于各代的繁衍生存。随着耕作制度的改变,保护地蔬菜面积逐年扩大,这些场所冬季地温偏高,为 甜菜夜蛾提供了安全越冬存活的场所。 (三)天敌。甜菜夜蛾的寄生性和捕食性天敌资源很丰富,特别是幼虫寄生性天敌种类很多。在各地不同 作物上天敌组成不同,各具不同的优势种,对当地甜菜夜蛾起着一定的控制作用。 如螟蛉悬茧姬蜂、棉铃虫齿唇姬蜂、螟蛉绒茧蜂、侧沟茧蜂等,主要寄生于甜菜夜蛾 2~4 龄幼虫;球孢 白僵菌,寄生于甜菜夜蛾幼虫和蛹;苏云金杆菌,寄生于甜菜夜蛾幼虫和蛹;甜菜夜蛾核型多角体病毒,寄生 于甜菜夜蛾幼虫和蛹。这些天敌对甜菜夜蛾自然种群的控制起到了一定的作用。 防治技术

(一)农业防治。晚秋或初冬翻耕土壤,消灭越冬的蛹。春季3~4月份清除田间杂草,消灭杂草上的初 龄幼虫。 (二)诱杀成虫。利用甜菜夜蛾的趋光性用黑光灯诱杀成虫,也可利用成虫的趋化性用糖醋酒液、胡萝卜、 甘薯、豆饼等发酵液加少量的杀虫剂或性诱剂诱杀成虫。 (三)药剂防治。在甜菜夜蛾幼虫初解化盛期,用20%米满F胶悬剂、灭幼脲I、Ⅱ、Ⅲ、90%万灵、5% 抑太保、5%卡死克、75%拉维因、Bt可湿性粉剂、20%杀灭菊酯乳油等防治甜菜夜蛾效果较好

(一)农业防治。晚秋或初冬翻耕土壤,消灭越冬的蛹。春季 3~4 月份清除田间杂草,消灭杂草上的初 龄幼虫。 (二)诱杀成虫。利用甜菜夜蛾的趋光性用黑光灯诱杀成虫,也可利用成虫的趋化性用糖醋酒液、胡萝卜、 甘薯、豆饼等发酵液加少量的杀虫剂或性诱剂诱杀成虫。 (三)药剂防治。在甜菜夜蛾幼虫初孵化盛期,用 20%米满 F 胶悬剂、灭幼脲Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、90%万灵、5% 抑太保、5%卡死克、75%拉维因、Bt 可湿性粉剂、20%杀灭菊酯乳油等防治甜菜夜蛾效果较好

蟋蟀类 蟀别名油葫芦,北方俗称蛐蛐,属直翅目,蟋蟀科。我国已知蟋蟀有185种(亚种),其中为害农田的蟋蟀主 要种类有大蟋蟀(Brachytrupes portentosus Lichtenstein))和北京油葫芦(异名Teleogryllus mitratus Burmeister)(Teleogryllus e mma )(Ohmachi et Matsunra). 大蟋蟀属于我国南方性害虫,分布于广东、广西、江西、福建、台湾、云南、贵州等省(区),是南方早地 作物主要害虫之一。北京油葫芦在全国各地均有分布,尤以华北地区发生更重,是造成为害的主要蟋蟀种类。 蟋蟀是一类多食性害虫,寄主范围较广泛,能为害花生、大豆、甘薯、麦类、高粱、玉米、稻、甘蔗、芝 麻、瓜类,蔬菜,棉花等幼苗以及柑橘、桃等果树和林木的幼苗。以成、若虫在地下为害植物的根部,在地面 食害小苗,切断嫩茎,造成严重缺苗断垄,甚至翻犁改种:也能咬食寄主植物的嫩茎、叶、花蕾、种子和果 实,造成不同程度的损失。 形态识别 1.大蟋蟀 成虫:体长30~40m,暗褐或棕褐色。头部较前胸宽,复眼间具Y形纵沟。触角丝状,约与身体等 长。前胸背板前方膨大,前缘后凹呈弧形,背板中央有1细纵沟,两侧各具一近三角形的黄褐纹。后足腿节粗 壮,胫节背方有粗刺两列,每列4~5个。腹部屋须长而稍大。雌虫产卵管短于尾须。 卵:长4.5m左右,近圆简形,稍有弯曲,两端钝圆,表面平滑,浅黄色。 若虫:外形与成虫相似,体色较淡,随龄期增长而体色逐渐转深。若虫共7龄,2龄以后出现翅芽,若 虫的体长与翅芽的发育随龄期的增大而增长。 2.北京油葫芦 成虫:体长22~25皿。体背黑褐色,有光泽。腹面为黄褐色。头顶黑色,复眼周围及面部橙黄色,从 头背观两复眼内方的橙黄纹“八”字形。前胸背板黑褐色,隐约可见1对深褐色羊角形纹,中胸腹板后缘中央 有小切口。前翅黑褐色有光泽,后翅端部露出腹末很长,形如尾须。后足胫节背方有刺5~6对、端距6个

蟋蟀类 蟀别名油葫芦,北方俗称蛐蛐,属直翅目,蟋蟀科。我国已知蟋蟀有 185 种(亚种),其中为害农田的蟋蟀主 要种类有大蟋蟀(Brachytrupes portentosus Lichtenstein)和北京油葫芦(异名 Teleogryllus mitratus Burmeister)(Teleogryllus e mma )(Ohmachi et Matsunra)等。 大蟋蟀属于我国南方性害虫,分布于广东、广西、江西、福建、台湾、云南、贵州等省(区),是南方旱地 作物主要害虫之一。北京油葫芦在全国各地均有分布,尤以华北地区发生更重,是造成为害的主要蟋蟀种类。 蟋蟀是一类多食性害虫,寄主范围较广泛,能为害花生、大豆、甘薯、麦类、高粱、玉米、稻、甘蔗、芝 麻、瓜类,蔬菜,棉花等幼苗以及柑橘、桃等果树和林木的幼苗。以成、若虫在地下为害植物的根部,在地面 食害小苗,切断嫩茎,造成严重缺苗断垄,甚至翻犁改种;也能咬食寄主植物的嫩茎、叶、花蕾、种子和果 实,造成不同程度的损失。 形态识别 1.大蟋蟀 成虫: 体长 30~40 mm,暗褐或棕褐色。头部较前胸宽,复眼间具 Y 形纵沟。触角丝状,约与身体等 长。前胸背板前方膨大,前缘后凹呈弧形,背板中央有 1 细纵沟,两侧各具一近三角形的黄褐纹。后足腿节粗 壮,胫节背方有粗刺两列,每列 4~5 个。腹部屋须长而稍大。雌虫产卵管短于尾须。 卵:长 4.5 mm 左右,近圆筒形,稍有弯曲,两端钝圆,表面平滑,浅黄色。 若虫: 外形与成虫相似,体色较淡,随龄期增长而体色逐渐转深。若虫共 7 龄,2 龄以后出现翅芽,若 虫的体长与翅芽的发育随龄期的增大而增长。 2.北京油葫芦 成虫: 体长 22~25 mm。体背黑褐色,有光泽。腹面为黄褐色。头顶黑色,复眼周围及面部橙黄色,从 头背观两复眼内方的橙黄纹“八”字形。前胸背板黑褐色,隐约可见 1 对深褐色羊角形纹,中胸腹板后缘中央 有小切口。前翅黑褐色有光泽,后翅端部露出腹末很长,形如尾须。后足胫节背方有刺 5~6 对、端距 6 个

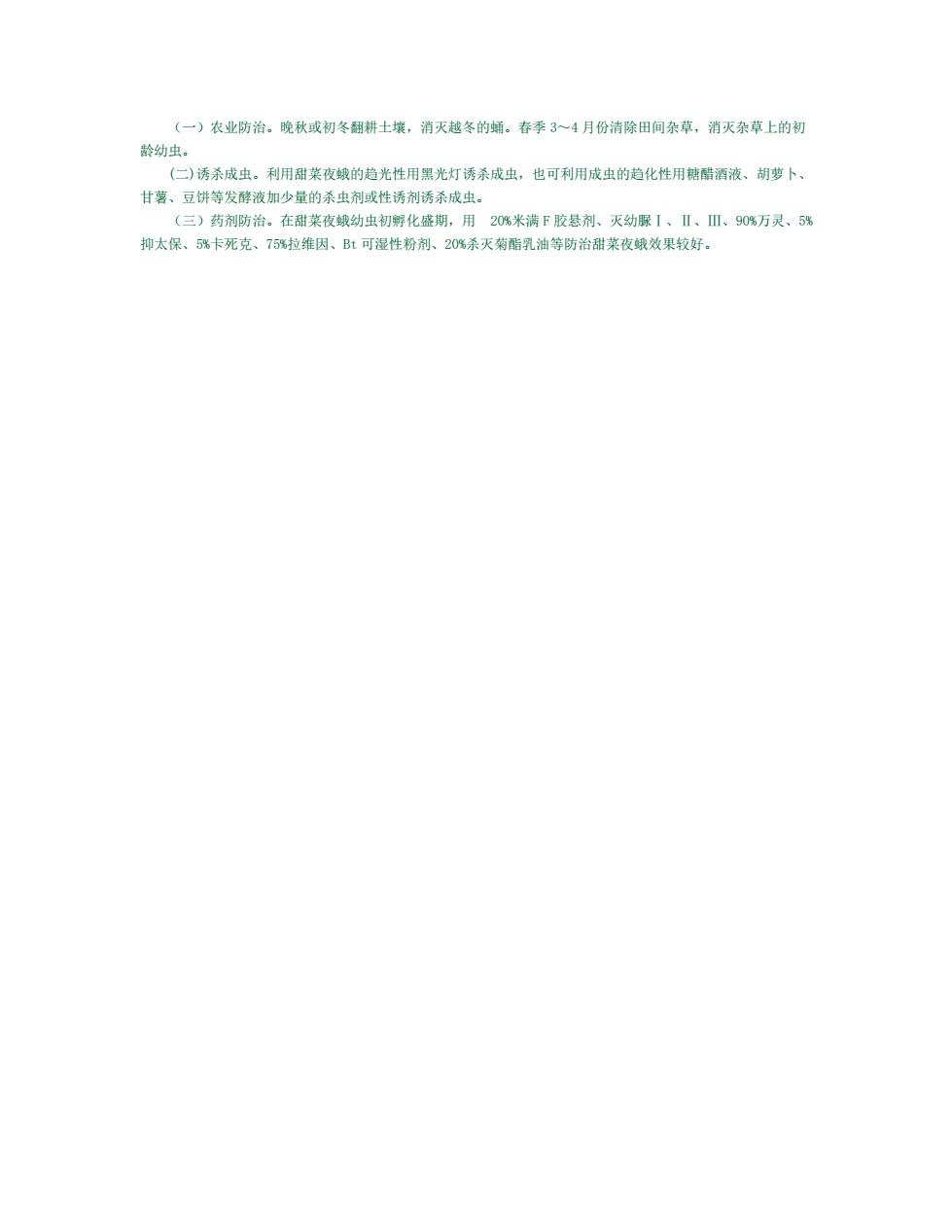

图2-48北京油葫芦成虫 (引自徐公天《园林植物病虫害防治原色图谱》) 卵:长2.5~4mm,略呈长筒形,两端略尖,乳白色,微黄,表面光滑。 若虫共6龄,成长若虫21~22m。体背面深褐,前胸背板月牙形明显。雌若虫产卵管较长,露出尾端。 生活史及习性 大蟋蟀1年发生1代,以3~5龄若虫在土穴中越冬。广东和福建南部每年3月上旬越冬若虫开始大量活 动,3~5月出土为害各种农作物的幼苗。5~6月成虫陆续出现,7月为成虫盛发期,9月为产卵盛期。10~11 月新若虫常出土为害。12月初若虫开始越冬

图 2-48 北京油葫芦成虫 (引自徐公天《园林植物病虫害防治原色图谱》) 卵:长 2.5~4 mm,略呈长筒形,两端略尖,乳白色,微黄,表面光滑。 若虫共 6 龄,成长若虫 21~22 mm。体背面深褐,前胸背板月牙形明显。雌若虫产卵管较长,露出尾端。 生活史及习性 大蟋蟀 1 年发生 1 代,以 3~5 龄若虫在土穴中越冬。广东和福建南部每年 3 月上旬越冬若虫开始大量活 动,3~5 月出土为害各种农作物的幼苗。5~6 月成虫陆续出现,7 月为成虫盛发期,9 月为产卵盛期。10~11 月新若虫常出土为害。12 月初若虫开始越冬