学原理》再到黑格尔(HegeI)的《法哲学原理》,开创了德国的法哲学(Rechtsphilosophie或 Philosophie des Rechts)传统。法哲学作为哲学的一个分支,哲学家可以在不是法学家的前提下 进行法哲学研究。直到到20世纪初,法学家加入法哲学的研究。 2.西方法(理)学流派与法学研究方法 (1)19世纪三大法(理)学流派: 分析法学派一(英)奥斯丁(Austin):对实在法而不是自然法进行分析 历史法学派一(德)萨维尼(Savigny):法律深植于民族精神中 哲理法学派一(德)黑格尔(H©gcl):作为理性体现的法律 (2)20世纪三大法(理)学流派: 新分析法学派一(英)哈特(Ham):服从法律系源于义务,而不是因为畏惧制裁 新自然法学派一(美)富勒(Fule):自然法作为反抗非人性之法律的利器 社会学法学派一(美)庞德(Poud):法律的作用和实现,一个被忽视的重要领域 (3)法(理)学流派与法(理)学方法 分析法学一一逻辑与语言分析: 自然法学一一目的论、价值论方法 社会学法学一一社会学实证方法。 3.法理学的性质、内容与任务 (I)法理学的双重属性:法理学(Jurisprudence、Philosophy of law)要回答的问题既是法 学中最起始、最基础的问题,又是最终极、最高深的问题:法律是什么?法律应当是什么?如 何认识法律?如何践行法律?由此法理学的主体框架一般由法律本体论、法律目的论、法律认 识论和法律方法论所构成,并辅之以法律起源和发展论、法律功能论和法律实现论从而构成当 前法理学的主要内容。法理学研究内容之此种性质决定了它在整个法学体系中作为理论基石的 地位,它通过为各部门法学提供普遍原理而对它们具有理论指导作用,并成为沟通各部门法学 的桥梁。法理学在法学体系中的特殊地位决定了它是一门具有双重性质的法学课程:一方面, 作为法学的基础理论与一般方法论,它在常识意义上是法学专业的入门课程,是学生得以对法 学进行一般了解的开端:另一方面,作为法学自身理论反思的最高思想成就,它在哲学意义上 是法学专业的尖端课程,是学生欲登法学之堂奥的恒久阶梯。通过法理学课程的学习,既有助 于法科学生树立科学的法律观,形成法律人的独特思维方式,也有助于他们培养对各部门法学 进行理论反思的基本能力。 (2)法理学致力于回答的问题: 7

学原理》再到黑格尔(Hegel)的《法哲学原理》,开创了德国的法哲学(Rechtsphilosophie 或 Philosophie des Rechts )传统。法哲学作为哲学的一个分支,哲学家可以在不是法学家的前提下 进行法哲学研究。直到到 20 世纪初,法学家加入法哲学的研究。 2.西方法(理)学流派与法学研究方法 (1)19 世纪三大法(理)学流派: 分析法学派——(英)奥斯丁(Austin):对实在法而不是自然法进行分析 历史法学派——(德)萨维尼(Savigny ):法律深植于民族精神中 哲理法学派——(德)黑格尔(Hegel):作为理性体现的法律 (2)20 世纪三大法(理)学流派: 新分析法学派——(英)哈特(Hart):服从法律系源于义务,而不是因为畏惧制裁 新自然法学派——(美)富勒(Fuller):自然法作为反抗非人性之法律的利器 社会学法学派——(美)庞德(Pound):法律的作用和实现,一个被忽视的重要领域 (3)法(理)学流派与法(理)学方法 分析法学——逻辑与语言分析; 自然法学——目的论、价值论方法; 社会学法学——社会学实证方法。 3.法理学的性质、内容与任务 (1)法理学的双重属性:法理学(Jurisprudence、Philosophy of law)要回答的问题既是法 学中最起始、最基础的问题,又是最终极、最高深的问题:法律是什么?法律应当是什么?如 何认识法律?如何践行法律?由此法理学的主体框架一般由法律本体论、法律目的论、法律认 识论和法律方法论所构成,并辅之以法律起源和发展论、法律功能论和法律实现论从而构成当 前法理学的主要内容。法理学研究内容之此种性质决定了它在整个法学体系中作为理论基石的 地位,它通过为各部门法学提供普遍原理而对它们具有理论指导作用,并成为沟通各部门法学 的桥梁。法理学在法学体系中的特殊地位决定了它是一门具有双重性质的法学课程:一方面, 作为法学的基础理论与一般方法论,它在常识意义上是法学专业的入门课程,是学生得以对法 学进行一般了解的开端;另一方面,作为法学自身理论反思的最高思想成就,它在哲学意义上 是法学专业的尖端课程,是学生欲登法学之堂奥的恒久阶梯。通过法理学课程的学习,既有助 于法科学生树立科学的法律观,形成法律人的独特思维方式,也有助于他们培养对各部门法学 进行理论反思的基本能力。 (2)法理学致力于回答的问题: 7

日最为基本的问题:法律是什么,法律应当是什么,法律是什么与法律应当是什么的关系 是什么,法律致力于追求的目标是什么等。 b相对具体的问题:法律是否客观以及在什么意义上是客观的(即法律是确定的、非个人 化的和自己自足的,而不是政治性的和个人化的):法律(司法)正义的内涵是什么:法言的 应然角色以及他的实际角色如何:自由裁量在司法中有什么作用:法律是如何起源的、法律是 否会进步:社会科学和道德哲学在法律中有什么样的位置:传统在法律中的作用:法律能否成 为一门科学:以及法律文本解释和司法推理上的诸多麻烦: ℃更为具体的问题:死刑应否废除,安乐死应否准许,见死不救是否违法,“婚内强奸”是否 犯罪,自杀是否是个人权利,言论自由的界限等。 4为什么要学习法理学(法理学的意义) (1)认识意义:唯有法理学,能够提供对法律的整体的、深刻的理解,是法理学的独特 卓越贡献。 (2)司法意义:疑难案件,必须放下法律注释学,求助于法理学。法理学的贡献不在于给 予答案,而在于扩大思考层面,提供认识棘手问题的思路,进而使得解决问题成为可能。 (3)批判意义:纠正具体法律适用中的言目和机械,并为对立法、司法、执法各法律运行 环节的评论和批判提供支持 5、如何学好法理学 (1)法理学的多重学科品格,决定了应当具有其它多门学科的基本常识(尤其哲学、社会 学、经济学,以及心理学):生活经验、常识 (2)法理学致力于一般性原理的探寻,强烈理论色彩,要求较强的思辨能力。但不要从抽 象的问愿开始去思考,从具体的困惑、疑难的司法个案开始,直到获得能够自圆其说的解释和 普遍适用的理论 (3)关注司法过程和媒体报道,尤其是疑难案件,它们对法理学思考最有价值 (4)法理学无处不在,在部门法学习中要强化法理意识。 2教学基本要求:引领学生理解什么是法学?什么是法理学?为什么要学习法理学? 3.教学重点难点:什么是法学?什么是法理学?为什么要学习法理学? 4.教学建议: 建议学生阅读: (1)何勤华:《西语“法学”一词的起源及其流变》 (2)刘星:《法理学的基本使命和作用》

a 最为基本的问题:法律是什么,法律应当是什么,法律是什么与法律应当是什么的关系 是什么,法律致力于追求的目标是什么等。 b 相对具体的问题:法律是否客观以及在什么意义上是客观的(即法律是确定的、非个人 化的和自己自足的,而不是政治性的和个人化的);法律(司法)正义的内涵是什么;法官的 应然角色以及他的实际角色如何;自由裁量在司法中有什么作用;法律是如何起源的、法律是 否会进步;社会科学和道德哲学在法律中有什么样的位置;传统在法律中的作用;法律能否成 为一门科学;以及法律文本解释和司法推理上的诸多麻烦; c 更为具体的问题:死刑应否废除,安乐死应否准许,见死不救是否违法,“婚内强奸”是否 犯罪,自杀是否是个人权利,言论自由的界限等。 4.为什么要学习法理学(法理学的意义) (1)认识意义:唯有法理学,能够提供对法律的整体的、深刻的理解,是法理学的独特、 卓越贡献。 (2)司法意义:疑难案件,必须放下法律注释学,求助于法理学。法理学的贡献不在于给 予答案,而在于扩大思考层面,提供认识棘手问题的思路,进而使得解决问题成为可能。 (3)批判意义:纠正具体法律适用中的盲目和机械,并为对立法、司法、执法各法律运行 环节的评论和批判提供支持 5、如何学好法理学 (1)法理学的多重学科品格,决定了应当具有其它多门学科的基本常识(尤其哲学、社会 学、经济学,以及心理学);生活经验、常识 (2)法理学致力于一般性原理的探寻,强烈理论色彩,要求较强的思辨能力。但不要从抽 象的问题开始去思考,从具体的困惑、疑难的司法个案开始,直到获得能够自圆其说的解释和 普遍适用的理论 (3)关注司法过程和媒体报道,尤其是疑难案件,它们对法理学思考最有价值 (4)法理学无处不在,在部门法学习中要强化法理意识。 2.教学基本要求:引领学生理解什么是法学?什么是法理学?为什么要学习法理学? 3.教学重点难点:什么是法学?什么是法理学?为什么要学习法理学? 4.教学建议: 建议学生阅读: (1)何勤华:《西语“法学”一词的起源及其流变》; (2)刘星:《法理学的基本使命和作用》 8

思考:中国俗语中之“道理”与法之“理 第二章法的概念 1.基本内容 第一节“法”概念的语义分析(0.5课时) 一、“法”的西语词源 探究“法”概念的性质,以及最普遍意义上的法”的词义,是法哲学或法律理论的一个核 心问题。虽然法律在现代社会中几乎无所不在,但并不存在一个关于法与法律的统一定义。法 可以用许多方式来定义,不同的定义方式本身无所谓谁对谁错,不同的定义源于不同的问题思 路,服务于不同的研究和实践目的。 考察法概念的词义流变,是把握法概念内涵的出发点。现代语源学认为,词与物之间存在 某种的关系并非像反映论者所认为的那样是一一对应的,任何词的含义都可以随时间的流逝而 变化,有些词的词义甚至在不同的时代形成了完全相反的意义。因此,探索法的词源对于理解 法的词义具有重要意义,而且人们也能从法的词源及其词义的历史变迁这一视角去透视法这一 社会现象本身的历史与本质。 由于不同的语言文化和法律传统,在西文语系中,“法“的词源存也在两种语义脉络: s:“法”和“权利”的双含义,带有抽象的性质, 欧洲大陆民族语言 ,L罗马王玫时期国王制定的法律和共和国时期各立法机构通过的 法律,是具体而确定的规侧。 英语中Law不含有“权利"的意思:Right则可以指作为一切权利基础的抽象意义上的法。 二、“法”的中文词源 9

思考:中国俗语中之“道理”与法之“理” 第二章 法的概念 1.基本内容 第一节 “法”概念的语义分析(0.5 课时) 一、“法”的西语词源 探究“法”概念的性质,以及最普遍意义上的“法”的词义,是法哲学或法律理论的一个核 心问题。虽然法律在现代社会中几乎无所不在,但并不存在一个关于法与法律的统一定义。法 可以用许多方式来定义,不同的定义方式本身无所谓谁对谁错,不同的定义源于不同的问题思 路,服务于不同的研究和实践目的。 考察法概念的词义流变,是把握法概念内涵的出发点。现代语源学认为,词与物之间存在 某种的关系并非像反映论者所认为的那样是一一对应的,任何词的含义都可以随时间的流逝而 变化,有些词的词义甚至在不同的时代形成了完全相反的意义。因此,探索法的词源对于理解 法的词义具有重要意义,而且人们也能从法的词源及其词义的历史变迁这一视角去透视法这一 社会现象本身的历史与本质。 由于不同的语言文化和法律传统,在西文语系中,“法”的词源存也在两种语义脉络: 英语中 Law 不含有“权利”的意思;Right 则可以指作为一切权利基础的抽象意义上的法。 二、“法”的中文词源 9

汉语“法的古体为“藻”(如图),《说文解字》注释说“漆,刑也。平之如水,从水:腐。 所以触不直者去之,从去。” 蔡枢衡先生认为“平之如水”乃是“后世浅人所妄增”,水的含义是指将罪者置水上,随流漂 去,即现在所谓的驱逐 梁治平先生对上述观点做了进一步发挥,指出:我们今天所说的法在夏商周为“刑”,在 春秋战国为“法”,秦汉以后为“律”:三者的核心语义是刑罚的“刑”。 三、“法”与“法律”的区别 虽然法的词义在中、西方法律文化中具有相当不同的含义,但都存有规范性和功能性这两 种向度的理解进路。规范性理路是从应然的价值角度把握法的概念,分析法与自由、公平、秩 序、道德诸价值的互动关系,探求“法应该是怎样的”。功能性理路则是从实然的事实角度考察 法的概念,分析法的具体存在形态、运行规律以及在社会生活中的实际作用与地位,观察“法实 际上是怎样的。 当我们在规范意义上谈论法的概念或者法律精神时,通常指抽象的正义原则和道德律令, 即“法”。若在实然意义上谈论法的概念或者法的形态,则通常指国家制定和颁布的具体规范, 即“法律”。(类似于Jus与Lex的区别) 法与法律的区别,也可从外延上进行划分。在现代汉语中,“法律”有广狭两义,广义的法 律是指包括宪法、法律、行政法规、地方性法规、规章等在内的一切规范性法律文件。狭义的 法律是指全国人大及其常委会制定的基本法律以及基本法律以外的法律。为了区别起见,通常 将广义的法律称为法。但在学理上,除广义的法律外,“法”一词还可指涉一切具有外在约束力 的行为规范,如习惯法(乡规民约)、教会法和国际条约等等。 第二节法律的特征(1课时) 法律是法的现象的制度或规则层面,是体现国家意志的实在法律规范:法律是法的外化形 式,法律的特征是法的现象特征的外在表现,也是区别于其他事物和现象的征象和标志所在。 因此,我们在分析了法的现象的特征之后,还有必要对法律的特征进行分析。了解法律的特征 是为了更好地把握法律的性能、作用,把握法律的自身规律,以便我们能够得心应手地运用法 律。由于法律的特征是法律固有的、确定的东西,所以人们无法主观想象,任意编造,只能科 学地予以认识和分析。在前人对法律特征进行探索和认识的基础上,我们把法律的一般特征归 纳为四个基本方面,即:调整行为关系的规范,由国家专门机关制定、认可和解释,以权利义 务双向规定为调整机制,通过程序予以强制实施 一、调整行为关系的规范 10

汉语“法”的古体为“灋”(如图),《说文解字》注释说“灋,刑也。平之如水,从水;廌, 所以触不直者去之,从去。” 蔡枢衡先生认为“平之如水”乃是“后世浅人所妄增”,水的含义是指将罪者置水上,随流漂 去,即现在所谓的驱逐。 梁治平先生对上述观点做了进一步发挥,指出:我们今天所说的法在夏商周为“刑”,在 春秋战国为“法”,秦汉以后为“律”;三者的核心语义是刑罚的“刑”。 三、“法”与“法律”的区别 虽然法的词义在中、西方法律文化中具有相当不同的含义,但都存有规范性和功能性这两 种向度的理解进路。规范性理路是从应然的价值角度把握法的概念,分析法与自由、公平、秩 序、道德诸价值的互动关系,探求“法应该是怎样的”。功能性理路则是从实然的事实角度考察 法的概念,分析法的具体存在形态、运行规律以及在社会生活中的实际作用与地位,观察“法实 际上是怎样的”。 当我们在规范意义上谈论法的概念或者法律精神时,通常指抽象的正义原则和道德律令, 即“法”。若在实然意义上谈论法的概念或者法的形态,则通常指国家制定和颁布的具体规范, 即“法律”。 (类似于 Jus 与 Lex 的区别) 法与法律的区别,也可从外延上进行划分。在现代汉语中,“法律”有广狭两义,广义的法 律是指包括宪法、法律、行政法规、地方性法规、规章等在内的一切规范性法律文件。狭义的 法律是指全国人大及其常委会制定的基本法律以及基本法律以外的法律。为了区别起见,通常 将广义的法律称为法。但在学理上,除广义的法律外,“法”一词还可指涉一切具有外在约束力 的行为规范,如习惯法(乡规民约)、教会法和国际条约等等。 第二节 法律的特征(1 课时) 法律是法的现象的制度或规则层面,是体现国家意志的实在法律规范;法律是法的外化形 式,法律的特征是法的现象特征的外在表现,也是区别于其他事物和现象的征象和标志所在。 因此,我们在分析了法的现象的特征之后,还有必要对法律的特征进行分析。了解法律的特征 是为了更好地把握法律的性能、作用,把握法律的自身规律,以便我们能够得心应手地运用法 律。由于法律的特征是法律固有的、确定的东西,所以人们无法主观想象,任意编造,只能科 学地予以认识和分析。在前人对法律特征进行探索和认识的基础上,我们把法律的一般特征归 纳为四个基本方面,即:调整行为关系的规范,由国家专门机关制定、认可和解释,以权利义 务双向规定为调整机制,通过程序予以强制实施。 一、调整行为关系的规范 10

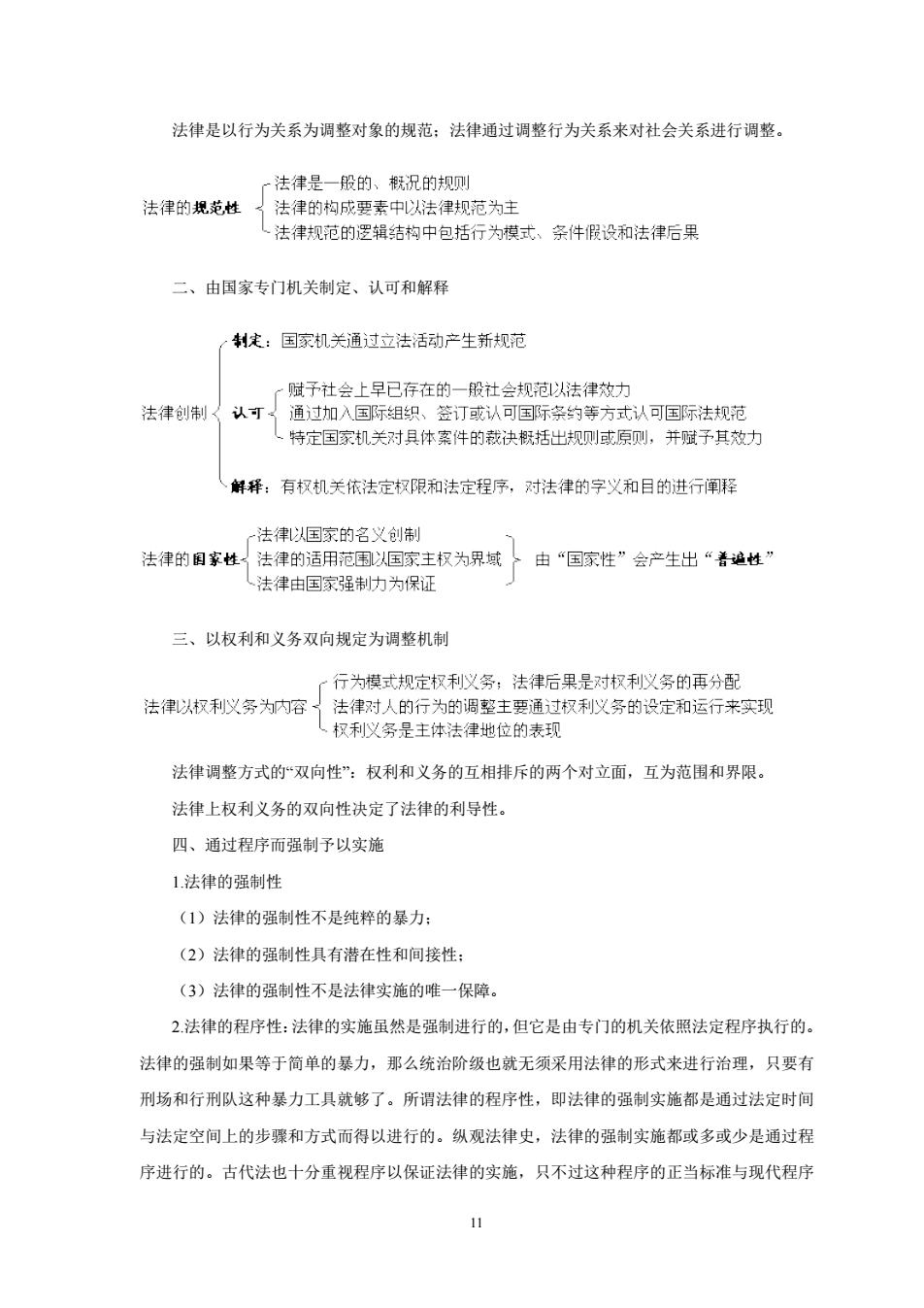

法律是以行为关系为调整对象的规范:法律通过调整行为关系来对社会关系进行调整 注律是一铅的、的 法律的规范性 法律的构成要素中以法律规范为主 ~法律规范的逻辑结构中包括行为模式、条件假设和法律后果 二、由国家专门机关制定、认可和解释 制定:国家机关通过立法活动产生新规范 ~赋子社会上早已存在的一般社会规泡以法律效力 法律创制人认可通过加入国际组织、签订或认可国际条约等方式认可国际法规范 、特定国家机关对具体案件的裁决概括出规则或原侧,并赋予耳效力 释:有权机关依法定权限和法定程序,对法律的字义和目的进行阐程 一法以国家的名义创制 法律的国家性法律的适用范围以国家主权为界域。 由“国家性”会产生出“著追性” 法律由国家强制力为保证 三、以权利和义务双向规定为调整机制 行为博式机市权利小/多,社律后里是对权以冬的再即 法律以权利义务为内容 法律对 人的行为的调整主要通过权利以务的设定和运行来实现 ,权利仪务是主体法律地位的表现 法律调整方式的双向性”:权利和义务的互相排斥的两个对立面,互为范围和界限。 法律上权利义务的双向性决定了法律的利导性。 四、通过程序而强制予以实施 1法律的强制性 (1)法律的强制性不是纯粹的暴力: (2)法律的强制性具有潜在性和间接性: (3)法律的强制性不是法律实施的唯一保障。 2.法律的程序性:法律的实施虽然是强制进行的,但它是由专门的机关依照法定程序执行的, 法律的强制如果等于简单的暴力,那么统治阶级也就无须采用法律的形式来进行治理,只要有 刑场和行刑队这种暴力工具就够了。所谓法律的程序性,即法律的强制实施都是通过法定时间 与法定空间上的步骤和方式而得以进行的。纵观法律史,法律的强制实施都或多或少是通过程 序进行的。古代法也十分重视程序以保证法律的实施,只不过这种程序的正当标准与现代程序 11

法律是以行为关系为调整对象的规范;法律通过调整行为关系来对社会关系进行调整。 二、由国家专门机关制定、认可和解释 三、以权利和义务双向规定为调整机制 法律调整方式的“双向性”:权利和义务的互相排斥的两个对立面,互为范围和界限。 法律上权利义务的双向性决定了法律的利导性。 四、通过程序而强制予以实施 1.法律的强制性 (1)法律的强制性不是纯粹的暴力; (2)法律的强制性具有潜在性和间接性; (3)法律的强制性不是法律实施的唯一保障。 2.法律的程序性:法律的实施虽然是强制进行的,但它是由专门的机关依照法定程序执行的。 法律的强制如果等于简单的暴力,那么统治阶级也就无须采用法律的形式来进行治理,只要有 刑场和行刑队这种暴力工具就够了。所谓法律的程序性,即法律的强制实施都是通过法定时间 与法定空间上的步骤和方式而得以进行的。纵观法律史,法律的强制实施都或多或少是通过程 序进行的。古代法也十分重视程序以保证法律的实施,只不过这种程序的正当标准与现代程序 11