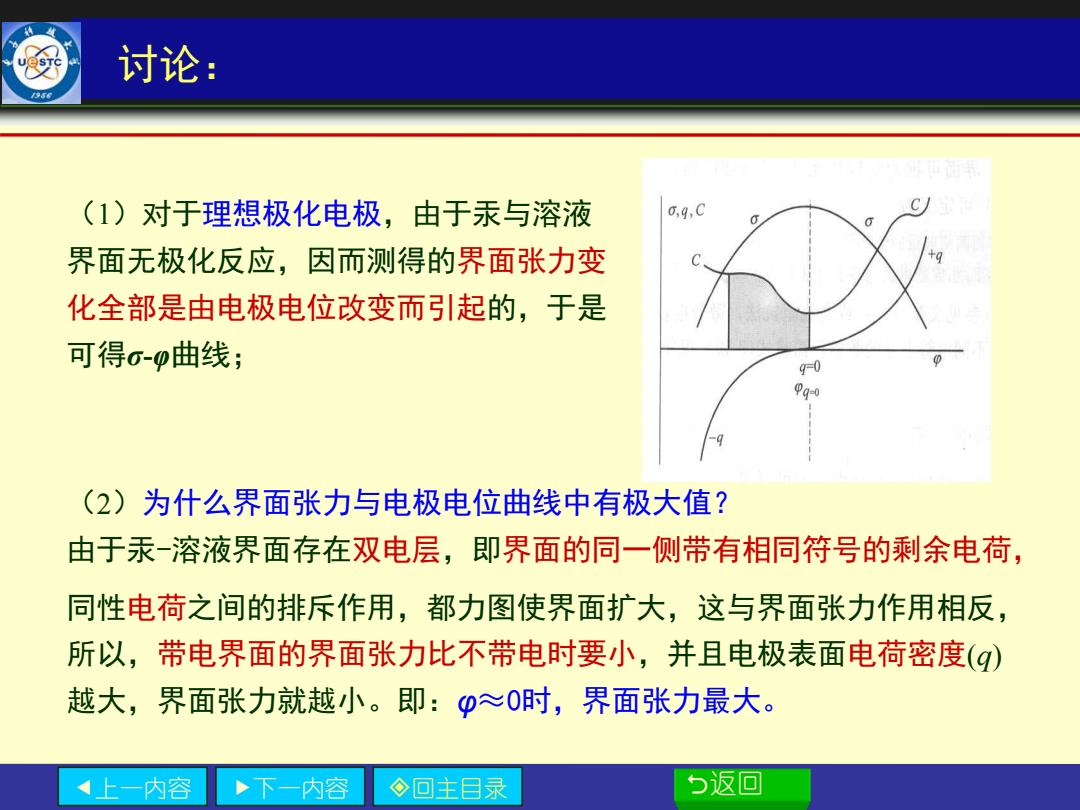

讨论: (1)对于理想极化电极,由于汞与溶液 0,9,C 界面无极化反应,因而测得的界面张力变 化全部是由电极电位改变而引起的,于是 可得o-p曲线; 90 q-0 (2)为什么界面张力与电极电位曲线中有极大值? 由于汞-溶液界面存在双电层,即界面的同一侧带有相同符号的剩余电荷, 同性电荷之间的排斥作用,都力图使界面扩大,这与界面张力作用相反, 所以,带电界面的界面张力比不带电时要小,并且电极表面电荷密度() 越大,界面张力就越小。即:p≈0时,界面张力最大。 上一内容 ·下一内容 ◇回主目录 5返回

上一内容 下一内容 回主目录 返回 讨论: (1)对于理想极化电极,由于汞与溶液 界面无极化反应,因而测得的界面张力变 化全部是由电极电位改变而引起的,于是 可得σ-φ曲线; (2)为什么界面张力与电极电位曲线中有极大值? 由于汞-溶液界面存在双电层,即界面的同一侧带有相同符号的剩余电荷, 同性电荷之间的排斥作用,都力图使界面扩大,这与界面张力作用相反, 所以,带电界面的界面张力比不带电时要小,并且电极表面电荷密度(q) 越大,界面张力就越小。即:φ≈0时,界面张力最大

2、电毛细方程 根据吉布斯等温吸附方程: do=-∑r,d4, (1) T是粒子的表面吸附量(mol/cm),即单位界面上吸附粒子的摩尔数。 ■对电极电位可以变化的电极体系,电子可以看成是一种能自由移动, 并在界面发生吸附的粒子,若电极表面剩余电荷密度为q,则电子的表面 吸附量为: n 。= (2) A F 注: (1)电极表面剩余电荷密度(或单位面积上的电量):q=QA (2)由法拉第定律,电子的电量为:Q=-nF 上一内容 ·下一内容 ◇回主目录 5返回

上一内容 下一内容 回主目录 返回 2、电毛细方程 根据吉布斯等温吸附方程: d = −i di Гi是粒子的表面吸附量(mol/cm2),即单位界面上吸附粒子的摩尔数。 ■对电极电位可以变化的电极体系,电子可以看成是一种能自由移动, 并在界面发生吸附的粒子,若电极表面剩余电荷密度为q,则电子的表面 吸附量为: F q A n e = = − 注: (1)电极表面剩余电荷密度(或单位面积上的电量):q = Q/A (2)由法拉第定律,电子的电量为:Q = - nF (1) (2)

电毛细曲线方程的推导 电子的化学位变化为: du。=-Fdp (3) 将(2)式代入(3)式得: Tedu。=qdo (4) 将电子这一组分单独列出,则吉布斯吸附方程可变为: do=-∑r,d4,-qdo (5) 因为在理想极化电极的界面上无化学反应发生,故(5)式可简化为: do=-gdo 或q= (6) 上式为用热力学方法推导出的电毛细曲线方程,又称Lippman公式。 上一内容 ·下一内容 ◇回主目录 5返回

上一内容 下一内容 回主目录 返回 电毛细曲线方程的推导 电子的化学位变化为: d e = −Fd (3) 将(2)式代入(3)式得: e d e = qd (4) 将电子这一组分单独列出,则吉布斯吸附方程可变为: d = −i di − qd 因为在理想极化电极的界面上无化学反应发生,故(5)式可简化为: (5) d = −qd (6) 上式为用热力学方法推导出的电毛细曲线方程,又称Lippman公式。 i q 或 = −

讨论: (1)若电极表面剩余电荷等于零,即无离 0.q,C 子双电层存在时,电毛细曲线有最大值; 0 (2)界面张力最大值相对应的电极电位称 为零电荷电位,记为:p0 当q>0,为右半支(下降部分曲线); 9-0 Pq-o 当q<0,为左半支(上升部分曲线); 电毛细曲线的作用: (1)可直接通过电毛细曲线斜率求出某一电极电位下的电极表面剩余电 荷密度q (2)可方便的判断电极的零电荷电位值和表面剩余电荷密度的符号。 内容 下一内容 ◇回主目录 5返回

上一内容 下一内容 回主目录 返回 讨论: (1)若电极表面剩余电荷等于零,即无离 子双电层存在时,电毛细曲线有最大值; (2)界面张力最大值相对应的电极电位称 为零电荷电位,记为:φ0 当q > 0,为右半支(下降部分曲线); 当q < 0,为左半支(上升部分曲线); 电毛细曲线的作用: (1)可直接通过电毛细曲线斜率求出某一电极电位下的电极表面剩余电 荷密度q; (2)可方便的判断电极的零电荷电位值和表面剩余电荷密度的符号

3、离子表面剩余量 前提:电极-溶液界面存在离子双电层。 金属一侧:剩余电荷来源于电子的过剩或不足; 溶液一侧:剩余电荷由正、负离子在界面层的浓度变化所造成。 即在电极表面发生了离子的吸附现象。 溶液一侧:剩余电荷密度q。一 界面层所有离子的表面剩余量之和,即: g,=∑z,FT (1) 根据溶液-电极电中性原则,应该有: (溶液一侧)9、=一9。(金属一侧) (2) 利用电毛细曲线可以测定离子表面剩余量。 上一内容 下一内容 ◇回主目录 5返回

上一内容 下一内容 回主目录 返回 3、离子表面剩余量 前提:电极-溶液界面存在离子双电层。 金属一侧:剩余电荷来源于电子的过剩或不足; 溶液一侧:剩余电荷由正、负离子在界面层的浓度变化所造成。 即在电极表面发生了离子的吸附现象。 溶液一侧:剩余电荷密度q s ——界面层所有离子的表面剩余量之和,即: s i F i q =z (1) 根据溶液-电极电中性原则,应该有: s e (溶液一侧) q = −q (金属一侧) (2) 利用电毛细曲线可以测定离子表面剩余量