8植物分类学 数为2m=32左右,蕨类植物的染色体数目普遍较高,平均数为2n=54左右。 从染色体的数目来看植物的类群,有的整个类群的染色体没有差别。如木兰目里大多数 科的染色体数目相同,x=19;松属(Pinus)及其近缘属的x=12;栎属(Quercus)x 12。在这样的一些类群内部染色体数目并无分类学意义,但在类群之间,就可能具有分类学 价值。此外,有的染色体数目在一个类群中很不相同。如石竹科的染色体数目x=6、9一 15、17、19。菊科的还阳参属(Crepis)、报春花科的报春花属(Primula)内百余种,每个 种的染色体数目都有差别。另外,有些是染色体数目在一个类群中有共同的基数x,而其染 色体数目是成倍数地增加着,最低有二倍的(2x),可以有四倍的、八倍的或三倍的、六倍 的等。这种简单的倍数对于分类学家来说却有很大价值,它往往反映出伴随有其他方面的 差别。 名倍体在所有植物类群中都有成多或少的发现。它们的分布很不规则,与类群井化地位 无关。多倍体在被子植物中的比例估计有30%~35%(Stebbins,1938),分布很不规则。 如山毛榉科、桑科、小檗科、花葱科和葫芦科等几乎没有或完全没有多倍体种属,而在蓼 科、景天科、蔷薇科、锦葵科、五加科、禾本科和鸢尾科等科中,多倍体种属特别多。它在 科内的分布也很不规则。一般多年生草本中多倍体比较高, 一年生草本较低,木本植物最 低。这一比例在热带种属中情况不一定符合 植物中除了染色体数目上的不同外,染色体的形态、大小和总体积上也有不同,包括随 体的数量和大小以及异染色质的分布等,这些也为分类学提供了有力证据。染色体组型分 析,应用于种级分类要比染色体数目这一特征更为重要,尤其近年来显带技术的发展,使在 般染色情况下2个极为相似的组型,显示出不同的带型。 除了在有丝分裂基础上的比较细胞核学研究之外,近年来又开展了减数分裂阶段有关染 色体行为和动态的研究,通过杂交试验进行了花粉母细胞减数分裂中期I染色体配对行为和 繁育特性分析,来查明染色体交叉频率和染色体的改建。包括染色体不足或分裂、重叠、倒 位和移位。这项工作已在牡丹属(Paconia)、月见草属(Oenothera)、风铃草属(Campan ula)、还阳参属(Crepis)、重楼属(Paris)、紫花鸭跖草属(Tradescentia)、雀麦属 (Bromus)的一些种及小麦族(Triticeae)的许多代表种中研究过,并取得较好的结果。如 小麦族(Triticeae)属间细胞学研究中,St、H、P、E、Y、W及Ns是小麦族多年生物种 中的几个基本基因组,其中S染色体组来源于拟鹅观草属物种,H染色体组来自于大麦属 (Hordeum),而Y染色体组的起源仍然未知。拟鹅观草属当中的St染色体组是小麦族中极 为重要的染色体组供体。St与其他染色体组组合,构成了许多异源多倍体属,如鹅观草属 (Roegneria)(StY)、披碱草属(Elymus)(StH)、以礼草属(Kengyilia)(StYP)、杜 威草属(Douglasdeweya)(StP)、裂颖草属(Sitanion)(StH)和被毛草属(Trichopy m)(EeSt)等,故要弄清St染色体组的变异与分化及St染色体组与其他染色体组之间 的亲缘关系,是研究小麦族多年生物种的系统演化奠定了基础。 综上所述,细胞学资料作为研究分类学的一个方法,在类群的划分和查明类群的进化顺 序上很有价值,它是好的标志性状(V.H.Heywood,1976)。但是应当注意到并不是所有 科、属植物染色体的研究,都能够绝对说明问题。尤其在种的划分上,如果单纯地依靠染色 体的差异,而不管形态如何,就来建立新种,是不够妥当的。应当进行综合考虑,而把细胞 学的资料仅仅看成分类学的参考证据之一 3.化学分类学化学分类学(chemotaxonomy)是利用化学特征来研究植物各类群间

第一章总论9 的亲缘关系,探讨植物界的演化规律,也可说是从大分子水平上来研究植物分类和系统演化 的一门学科。化学资料作为分类学证据的研究,已有近200年的历史。植物化学分类学,旨 在利用化学的特征来研究植物体的变异规律,揭示物种在分子水平上所反映出来的特有现 象,从而探索各种植物之间的亲缘关系和起源 长期以来,植物分类学家都在致力于如何把植物之间的亲缘关系认识得更正确些,建立 一个更加符合客观实际的自然分类和系统发育系统,这就要求综合更多的证据来加以判断。 因此,化学特征也就越来越被人们所重视。 植物分类学家A.Cronquis, A.Takhtajan和V,H.Heywood等人认为,化学证据对于 分类学有着决定性的意义,在很多情况下,化学分类的资料可使分类学作出重大的和正确的 修正。例如,把罂粟目(Rhoesdales).分为罂粟目(狭义的)(Papaverales)和白花菜目 (Capparales),因为響粟目有白花菜目所不具有的苯甲基异喹啉和另外一些生物碱;把中央 种子目分为藜目和石竹目(狭义),因为前者含有甜莱色素,而后者却无。又如,把芍药属 从毛莨科中分出而成为独立的一科,在化学成分上得到了支持,因为芍药属不含毛茛科植物 普遍含有的毛茛苷(ranunculin)和木兰花碱(magnoflorine)。另外一方面,某些亲缘相近 的种类,有时含有某些相同的化学成分,这样就可以化学成分的相似性来推断其亲缘关系或 作为划分类群的参考。 植物化学分类学的主要研究任务是探索各分类等级(如门、纲、目、科、属和种等)所 含化学成分的特征和合成途径;探索和研究各化学成分在植物系统中的分布规律以及在经典 分类学的基础上,从植物化学组成所表现出来的特征,并结合其他有关学科,来进一步研究 植物的系统发育。例如,对甜菜拉因和人参属的化学分类研究 甜菜拉因(betalain)是一类植物色素,它只分布在中央种子目(Cent 而且与花色苷的分布互相排斥。该目包括商陆科、紫茉莉科、粟米草科、番杏科、仙人掌 科、马齿苋科、落葵科、石竹科、藜科、苋科和刺戟草科。从形态上看,石竹科和粟米草科 属于中央种子目,但它们均不含甜菜拉因而含花色苷,因此植物分类学家认为应将石竹科和 粟米草科分出来,另立石竹目。 对人参属(Pαnx)的化学分类研究证明,人参属植物可分为两个类群。第一类群,根 状茎短而通常直立,具胡萝卜状肉质根;种子大;在化学成分上所含三萜皂苷元以达玛烷型 四环三萜为主;在地理分布上,表现了分布区狭小和间断分布的特点,是人参属的古老类 群,如人参(Panar ginseng C.A.Mey.)、西洋参(Paa.c quinque folius Linn.)和三七 [Panax notoginseng(Burk.)F.H.Chen]等是这一类型的代表植物。第二类群,根状茎长 而閒,肉质根常不发达或无:种子较小:在化学成分上,所含三;皂苷元以齐墩果院型五 环三萜为主;在地理分布上表现了分布区较广而连续的特点,是人参属的进化类群,代表植 物有姜状三七(Panax zingiberensis C.Y.Wu et K.M.Feng)、屏边三七(Pana.x stipuleanatus H.T.Tsai et K.M.Feng)、竹节参(Pana.r japonicusC.A.Mey.)及其变种 狭叶竹节参[Panax japonicus var.angustifolius(Burk.)Cheng et Chun]、珠子参[Pa nar japonicus var.major(Burk.)C.Y.Wu et K.M.Feng]和疙瘩七[Pana.r japonicus var.binnati fidus (Seem.C.Y.Wu et K.M.Feng 植物的大分子化合物的研究,对于植物的分类起着十分重要的作用。应用大分子化合物 来研究植物分类,首先要提到的是血清学研究,它所涉及的分类等级,从杂种的来源、种间 关系直到科间关系的探讨

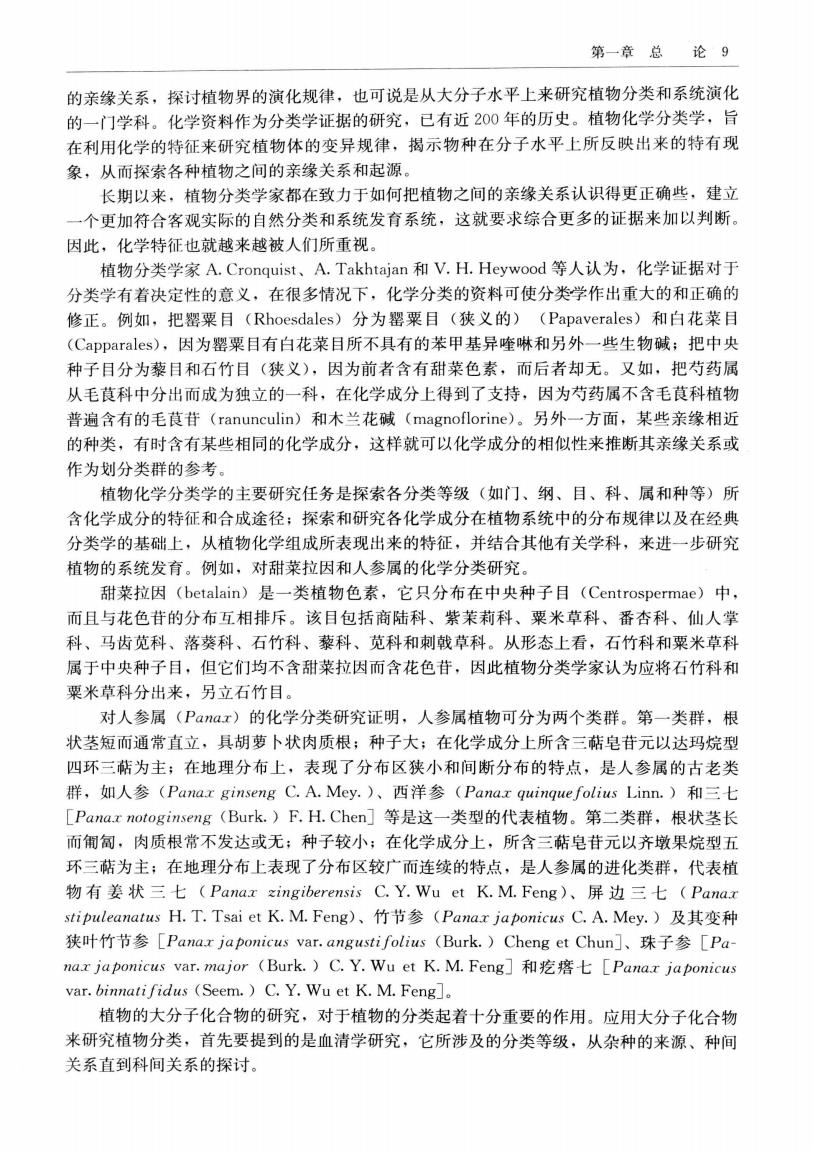

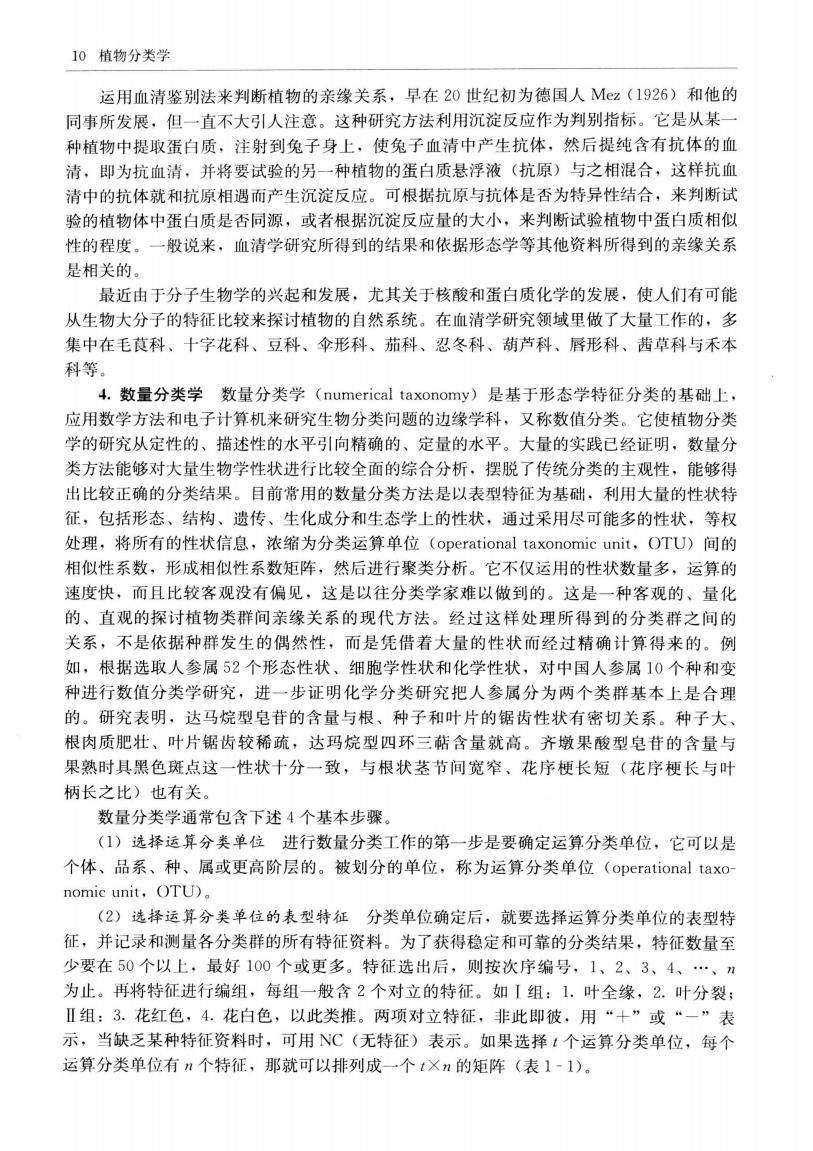

10植物分类学 运用血清鉴别法来判渐植物的亲缘关系,早在20世纪初为德国人Mz(1926)和他的 同事所发展,但一直不大引人注意。这种研究方法利用沉淀反应作为判别指标。它是从某 种植物中提取蛋白质,注射到免子身上,使兔子血清中产生抗体,然后提纯含有抗体的血 清,即为抗血清,并将要试验的另一种植物的蛋白质悬浮液(抗原)与之相混合,这样抗血 清中的抗体就和抗原相遇而产生沉淀反应。可根据抗原与抗体是否为特异性结合,来判断试 验的植物体中蛋白质是否同源,或者根据沉淀反应量的大小,来判断试验植物中蛋白质相似 性的程度。 ·般说来,血清学研究所得到的结果和依据形态学等其他资料所得到的亲缘关系 是相关的 最近由于分子生物学的兴起和发展,尤其关于核酸和蛋白质化学的发展,使人们有可能 从生物大分子的特征比较来探讨植物的自然系统。在血清学研究领域里做了大量工作的,多 集中在毛茛科、十字花科、豆科、伞形科、茄科、忍冬科、葫芦科、唇形科、茜草科与禾本 科等。 4.数量分类学数量分类学(numerical taxonomy)是基于形态学特征分类的基础上, 应用数学方法和电子计算机来研究生物分类问题的边缘学科,又称数值分类。它使植物分类 学的研究从定性的、描述性的水平引向精确的、定量的水平。大量的实践已经证明,数量分 类方法能够对大量生物学性状井行比较全面的综合分析,摆脱了传统分类的主观性,能铭得 出比较正确的分类结果。目前常用的数量分类方法是以表型特征为基础,利用大量的性状特 征,包括形态、结构、遗传、生化成分和生态学上的性状,通过采用尽可能多的性状,等权 处理,将所有的性状信息,浓缩为分类运算单位(operational taxonomic unit,OTU)间的 相似性系数,形成相似性系数矩阵,然后进行聚类分析。它不仅运用的性状数量多,运算的 速度快,而且比较客观没有偏见,这是以往分类学家难以做到的。这是一种客观的、量化 的、直观的探讨植物类群间亲缘关系的现代方法。经过这样处理所得到的分类群之间的 关系,不是依据种群发生的偶然性,而是凭借着大量的性状而经过精确计算得来的。例 如,根据选取人参属52个形态性状、细胞学性状和化学性状,对中国人参属10个种和变 种进行数值分类学研究,进一步证明化学分类研究把人参属分为两个类群基本上是合理 的。研究表明,达马烷型皂苷的含量与根、种子和叶片的锯齿性状有密切关系。种子大、 根肉质肥壮、叶片锯齿较稀疏,达玛烷型四环三萜含量就高。齐墩果酸型皂苷的含量与 果熟时具黑色斑点这一性状十分一致,与根状茎节间宽窄、花序梗长短(花序梗长与叶 柄长之比)也有关 数量分类学通常包含下述4个基本步骤。 (1)选择运算分类单位进行数量分类工作的第一步是要确定运算分类单位,它可以是 个体、品系、种、属或更高阶层的。被划分的单位,称为运算分类单位(operational taxo- nomic unit,OTU) (2)选择运算分类单位的表型特征分类单位确定后,就要选择运算分类单位的表型特 征,并记录和测量各分类群的所有特征资料。为了获得稳定和可靠的分类结果,特征数量至 少要在50个以上,最好100个或更多。特征选出后,则按次序编号,1、2、3、4、.、m 为止。再将特征进行编组,每组一般含2个对立的特征。如【组:1.叶全缘,2.叶分裂: Ⅱ组:3.花红色,4.花白色,以此类推。两项对立特征,非此即彼,用“+”或“一”表 示,当缺乏某种特征资料时,可用NC(无特征)表示。如果选择1个运算分类单位,每个 运分类单位有n个特征,那就可以排列成一个t×n的矩阵(表1-1)

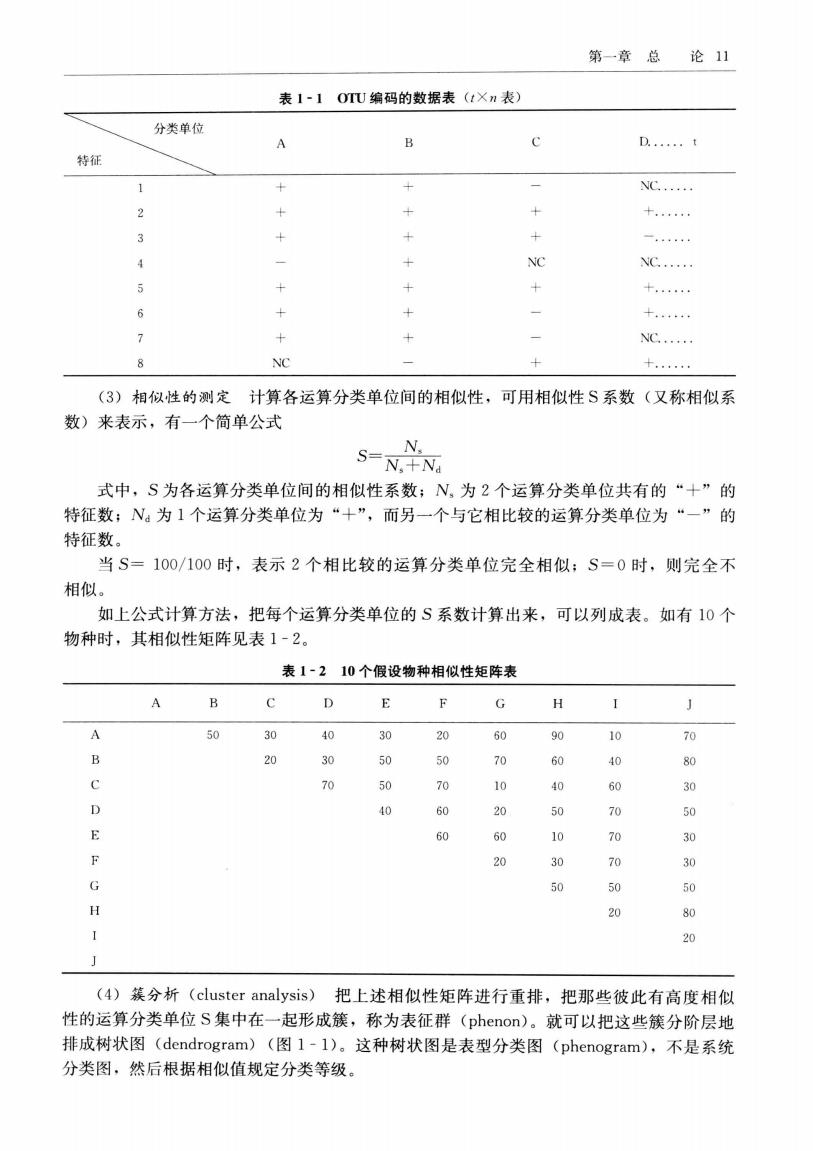

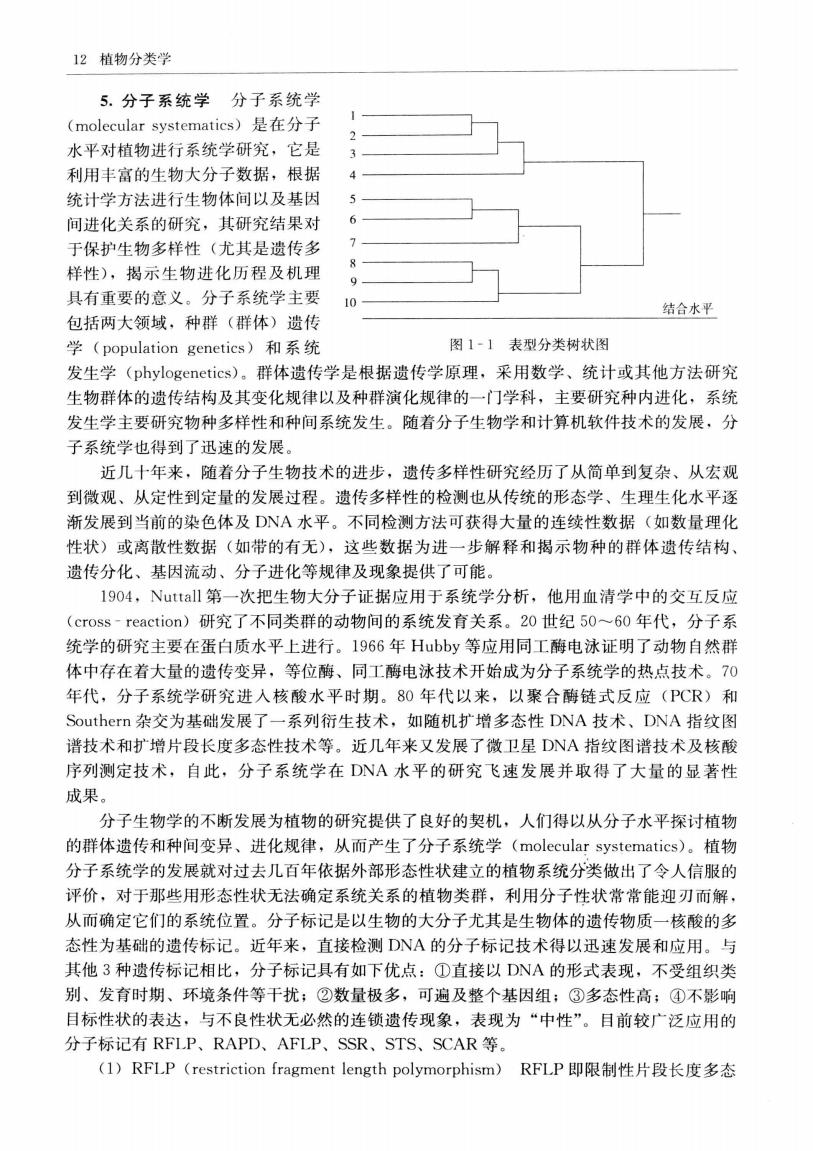

第一章总论1山 表1-10TU编码的数据表(:Xn表) 分类单位 c 结征 NC. NC NC. 十. NC. 8 NC 十,。, (3)相似性的测定计算各运算分类单位间的相似性,可用相似性S系数(又称相似系 数)来表示,有一个简单公式 式中,S为各运算分类单位间的相似性系数;N,为2个运算分类单位共有的“+”的 特征数:八为1个运算分类单位为“+”,而另一个与它相比较的运算分类单位为“一”的 特征数。 当S=100/100时,表示2个相比较的运算分类单位完全相似:S=0时,则完全不 相似。 如上公式计算方法,把每个运算分类单位的S系数计算出来,可以列成表。如有10个 物种时,其相似性矩阵见表1-2。 表1-210个假设物种相似性矩阵表 A D E F G H A 30 40 30 20 60 90 10 70 3 50 50 70 60 80 C 70 50 70 10 40 60 30 40 20 50 70 50 60 70 30 30 70 30 6 0 50 50 20 80 20 (4)簇分析(cluster analysis)把上述相似性矩阵进行重排,把那些彼此有高度相似 性的运算分类单位S集中在一起形成簇,称为表征群(phenon)。就可以把这些簇分阶层地 排成树状图(dendrogram)(图1-l)。这种树状图是表型分类图(phenogram),不是系统 分类图,然后根据相似值规定分类等级

12植物分类学 5.分子系统学 分子系统学 (molecular systematics)是在分子 水平对植物进行系统学研究,它是 利用主富的生物大分千数据,根据 统计学方法进行生物体间以及基因 间进化关系的研究,其研究结果对 于保护生物多样性(尤其是遗传多 样性),揭示牛物井化历程及机理 具有重要的意义。分子系统学主要 结合水平 包括两大领域,种群(群体)遗传 学(population genetics)和系统 图1-1表型分类树状图 发生学(phylogenetics).群体遗传学是根据遗传学原理,采用数学、统计或其他方法研究 生物群体的遗传结构及其变化规律以及种群演化规律的一门学科,主要研究种内进化,系统 发生学主要研究物种多样性和种间系统发生。随着分子生物学和计算机软件技术的发展,分 子系统学也得到了迅速的发展。 近几十年来,随着分子生物技术的进步,遗传多样性研究经历了从简单到复杂、从宏观 到微观、从定性到定量的发展过程。遗传多样性的检测也从传统的形态学、生理生化水平逐 渐发展到当前的染色体及DNA水平。不同检测方法可获得大量的连续性数据(如数量理化 性状)或离散性数据(如带的有无),这些数据为进一步解释和揭示物种的群体遗传结构、 遗传分化、基因流动、分子进化等规律及现象提供了可能。 1904,Nuttal1第一次把生物大分子证据应用于系统学分析,他用血清学中的交互反应 (cross-reaction)研究了不同类群的动物间的系统发育关系。20世纪50~60年代,分子系 统学的研究主要在蛋白质水平上进行。l966年Huby等应用同工酶电冰证明了动物自然群 体中存在着大量的遗传变异,等位酶、同工酶电泳技术开始成为分子系统学的热点技术。T0 年代,分子系统学研究进入核酸水平时期。80年代以来,以聚合酶链式反应(PC℉)和 Southern杂交为基础发展了一系列衍生技术,如随机扩增多态性DNA技术、DNA指纹图 谱技术和扩增片段长度多态性技术等。近几年来又发展了微卫星DNA指纹图谱技术及核酸 序列测定技术,自此,分子系统学在DNA水平的研究飞速发展并取得了大量的显著性 成果 分子生物学的不断发展为植物的研究提供了良好的契机,人们得以从分子水平探讨植物 的群体遗传和种间变异、进化规律,从而产生了分子系统学(molecular systematics)。植物 分子系统学的发展就对过去几百年依据外部形态性状建立的植物系统分类做出了令人信服的 评价,对于那些用形态性状无法确定系统关系的植物类群,利用分子性状常常能迎刃而解, 从而确定它们的系统位置。分子标记是以生物的大分子尤其是生物体的遗传物质一核酸的多 态性为基础的遗传标记。近年来,直接检测DNA的分子标记技术得以迅速发展和应用。与 其他3种遗传标记相比,分子标记具有如下优点:①直接以DNA的形式表现,不受组织类 别、发育时期、环境条件等干扰:②数量极多,可遍及整个基因组:③多态性高;①不影响 目标性状的表达,与不良性状无必然的连锁遗传现象,表现为“中性”。目前较广泛应用的 分子标i记有RFIP、RAPD、AFLP、SSR、STS、SCAR等。 (I)RFLP(restriction fragment length polymorphism)RFLP即限制性片段长度多态