眼内压的相对稳定,对保持眼球特别是角膜的正常开头和折光能力有重要的意义。当眼球被刺穿时,可能导致房水流失,眼内压下降,引 起眼球变形,角膜也不能保持正常的曲度。人眼的总折光能力与眼内折光体都有一定关系,但最主要的折射发生在空气与角费接触的界面上。 这约占总折光能力的80%。因此,角摸的曲度和形状的改变将显著地影响眼的折光能力,严重地影响视力。房水也对它所接触的无血管组织如 角膜和品状体起着营养的作用。房水循环障碍时会造成跟内压过高,临床上称为青光眼,可导致角膜、品状体以及虹膜等结构的代谢障得,严 重时造成角膜混浊、视力丧失。 房水生成的机制目前尚不完全明了,通常认为,除了在违状体脉络膜丛处的毛细血管靠被动就过(类似在一般毛细血管的动脉端生成组织 液,见第四章),使血浆中的水分和盐类透出血管壁生成房水外,还有主动过程的参与,香则就难于解释房水何以有较血浆中浓度高的HC0 等盐类离子。用组织化学的方法证明,睫状体上皮细孢含有较多的碳酸酐确,此璃的作用是使细胞代谢过程中产生的C0和H,0,迅速生成 H,C03,并解离出HC0;,后者经膜上的主动转运过程进入房水,造成它的房水中的高浓度,这个高浓度适成的负电位和高渗透压还能进一步促 使血浆中的N和水分子进入房水。临床上可以使用碳酸纤确抑制剂(如乙酰唑胺)减少房水生成,降低眼内压,其作用机制与上述的房水生 成机制有关 三、视网膜的结构和两种感光换能系统 来自外界物体的光线,通过眼内的折光系统在视网膜上形成物像,是视网膜内的感光细胞被刺激的前提条件。 用几何光学的原理可以校 以说明,和外 并无原则上的区 但我 观意识上形 的透镜短在 它由来自 信息最终在大 等中枢结构内形成 以及在这 信号的序列和组合中怎样包括了视网膜像、亦即 所提 ,应该提出 视觉研究的进虽然较 但也只是初步的 (一)视网膜 结构特后 视网膜的厚度只有0.1-0.5mm ,但结构十分复杂 ,它的主要部分在个体发生上来自前脑泡, 故属于 经性结构 ,其中细胞通过突触相互联 系。 经典组织字将秒 网膜分为十层,但按主要的细胞层次简化为四层业描述,如图9-5所示。从靠近脉络膜白 一侧算起,视网膜最外层是色素纸 层:这 的来源不属神经组织 血液供应也来自脉络眼一侧,与视网膜其他层接受来自视网膜内表面的血液供应有所不同: 临床上见到 视网膜剥离 就发生在此层与其它层次之间。色素细跑层对视觉的引起并非无关重要,它含在黑色素颗粒和维生素A, 它相邻接的感光 跑起着宫养和保护作用。保护作用是除了色素层可以继来自巩膜侧的散射光线外,色素细胞在强光照射视网膜时可以伸出伪足样突起, 包 视杆细胞外段,使其相互隔离,少受其他来源的光刺微:只有在暗光条件下,视杆外段才被暴露:色素上皮的这种活动受膜上的多巴胺受体 制。此层内 侧为感光细胞层。在人类和大多数哺乳动作动物,感光细孢分视杆和视维细胞两种,它们都含有特殊的感光色素,是真正的光感受 器细胞 视杆和视锥细胞在形态上都可分为四部分,由外向内依次称为外段、内段、胞体和终足(图96)其中外段是感光色素集中的部位 在感光换能中起重要作用。视杆和视锥细胞在形成上的区别,也主要在外段它们外形不同,所含感光色素也不同。视杆细抱外段呈长杆状 推细胞外段呈圆锥状。两种感光细胞都通过终足和双极细跑层内的双极细抱发生突触联系,双极细跑一般再和节细胞层中的神经节细抱联系 视网膜中除了这种纵向的细跑间联系外,还存在模向的联系,如在感光细抱层和双极细胞层之间有水平细胞,大双极细胞层和节细胞层之间有 无长突细抱:这些细胞的突起在两层细跑之间横向伸展,可以在水平方向传递信息,使视网膜在不同区域之间有可能相互影响:这些无长突细 孢还可直接向节细孢传递信号。近年来发现,在视网膜还存在一种网间细孢,它的细胞体位于双极细弛层和节细胞层之间,但突起却伸到感光 细胞层和双极细胞层。如果把感光细胞经过双极细跑到神经节细胞的途径,看作是视觉信息的初始阶段。近年来还发现。视网膜中除了有通常 的化学性交触外,还有大量电突触存在。由此可见,视网膜也和神经组织一样,各级细胞之间存在着复杂的联系,视觉信息最初在感光细胞层 换能变成电信号后,将在视网膜复杂的神经元网络中经历某种处理和改变,当视神经纤维的动作电位序列作为视网膜的最终输出信号传向中枢 时,它们已经是经过切步加工和处理的信息了 言点由节细胞层发出的神经轴突,先在视网膜表面聚合成一整束。然后它透视网膜,在眼的后极出眼球,这就在视网谟表面形成视神经乳 头。在乳头的范围内,实际上没有视网膜特有的细胞结构,因而落于该处的光线或视网膜像的组成部分,将不可能被感知,故称为言点。两侧 视神经乳头在视网膜内黄斑或中央凹中心的鼻侧约3mm处,但正常时由于用两跟看物,一侧言点可以被对侧视觉补偿,人们并不觉察自己的视 野中有一处无视觉感受的区域。言点的存在可用专门设计的方法来证明, 素上皮细 受 经冲 视钟经

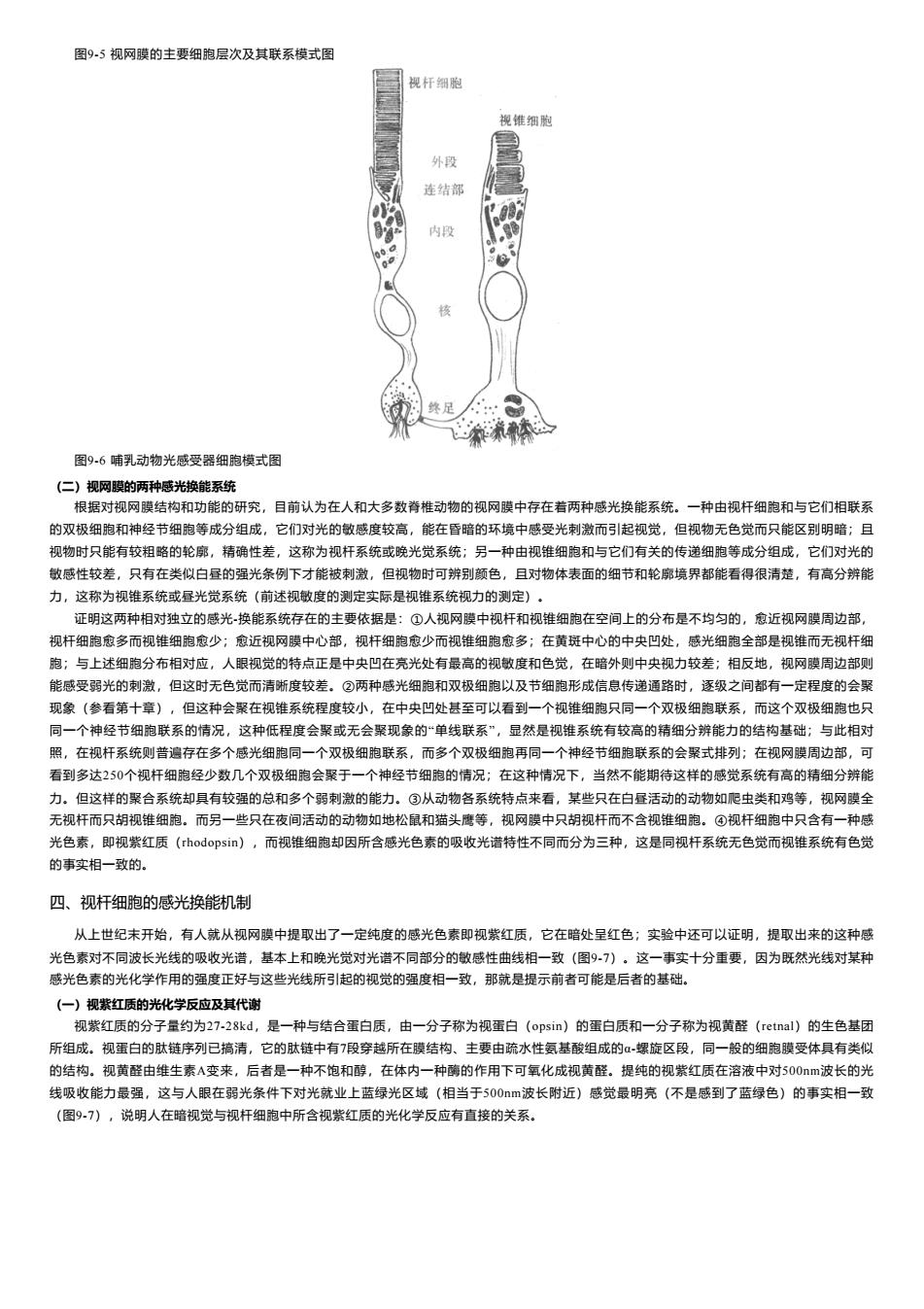

眼内压的相对稳定,对保持眼球特别是角膜的正常开头和折光能力有重要的意义。当眼球被刺穿时,可能导致房水流失,眼内压下降,引 起眼球变形,角膜也不能保持正常的曲度。人眼的总折光能力与眼内折光体都有一定关系,但最主要的折射发生在空气与角膜接触的界面上。 这约占总折光能力的80%。因此,角膜的曲度和形状的改变将显著地影响眼的折光能力,严重地影响视力。房水也对它所接触的无血管组织如 角膜和晶状体起着营养的作用。房水循环障碍时会造成眼内压过高,临床上称为青光眼,可导致角膜、晶状体以及虹膜等结构的代谢障碍,严 重时造成角膜混浊、视力丧失。 房水生成的机制目前尚不完全明了。通常认为,除了在睫状体脉络膜丛处的毛细血管靠被动滤过(类似在一般毛细血管的动脉端生成组织 液,见第四章),使血浆中的水分和盐类透出血管壁生成房水外,还有主动过程的参与,否则就难于解释房水何以有较血浆中浓度高的HCO3 - 等盐类离子。用组织化学的方法证明,睫状体上皮细胞含有较多的碳酸酐酶,此酶的作用是使细胞代谢过程中产生的CO2和H2O,迅速生成 H2CO3 ,并解离出HCO3 -,后者经膜上的主动转运过程进入房水,造成它的房水中的高浓度,这个高浓度造成的负电位和高渗透压还能进一步促 使血浆中的Na+和水分子进入房水。临床上可以使用碳酸酐酶抑制剂(如乙酰唑胺)减少房水生成,降低眼内压,其作用机制与上述的房水生 成机制有关。 三、视网膜的结构和两种感光换能系统 来自外界物体的光线,通过眼内的折光系统在视网膜上形成物像,是视网膜内的感光细胞被刺激的前提条件。视网膜像还有一个物理范畴 内的内像,用几何光学的原理可以较容易地对它加以说明,和外界物体通过照相机的中的透镜组在底片上形成的物像并无原则上的区别;但视 觉系统最后在主观意识上形成的“像”,则是属于意识或心理范畴的主观印象,它由来自视网膜的神经信息最终在大脑皮层等中枢结构内形成。 作为感受器生理,重点是视网膜怎样把物理像转换成视神经纤维上的神经信号,以及在这些信号的序列和组合中怎样包括了视网膜像、亦即外 界物体所提供的信息内容。应该提出,视觉研究的进展虽然较快,但也只是初步的。 (一)视网膜的结构特点 视网膜的厚度只有0.1-0.5mm,但结构十分复杂。它的主要部分在个体发生上来自前脑泡,故属于神经性结构,其中细胞通过突触相互联 系。经典组织学将视网膜分为十层,但按主要的细胞层次简化为四层业描述,如图9-5所示。从靠近脉络膜的一侧算起,视网膜最外层是色素细 胞层;这一层的来源不属神经组织,血液供应也来自脉络膜一侧,与视网膜其他层接受来自视网膜内表面的血液供应有所不同;临床上见到的 视网膜剥离,就发生在此层与其它层次之间。色素细胞层对视觉的引起并非无关重要,它含在黑色素颗粒和维生素A,对同它相邻接的感光细 胞起着营养和保护作用。保护作用是除了色素层可以遮继来自巩膜侧的散射光线外,色素细胞在强光照射视网膜时可以伸出伪足样突起,包被 视杆细胞外段,使其相互隔离,少受其他来源的光刺激;只有在暗光条件下,视杆外段才被暴露;色素上皮的这种活动受膜上的多巴胺受体控 制。此层内侧为感光细胞层。在人类和大多数哺乳动作动物,感光细胞分视杆和视锥细胞两种,它们都含有特殊的感光色素,是真正的光感受 器细胞。视杆和视锥细胞在形态上都可分为四部分,由外向内依次称为外段、内段、胞体和终足(图9-6);其中外段是感光色素集中的部位, 在感光换能中起重要作用。视杆和视锥细胞在形成上的区别,也主要在外段它们外形不同,所含感光色素也不同。视杆细胞外段呈长杆状,视 锥细胞外段呈圆锥状。两种感光细胞都通过终足和双极细胞层内的双极细胞发生突触联系,双极细胞一般再和节细胞层中的神经节细胞联系。 视网膜中除了这种纵向的细胞间联系外,还存在横向的联系,如在感光细胞层和双极细胞层之间有水平细胞,大双极细胞层和节细胞层之间有 无长突细胞;这些细胞的突起在两层细胞之间横向伸展,可以在水平方向传递信息,使视网膜在不同区域之间有可能相互影响;这些无长突细 胞还可直接向节细胞传递信号。近年来发现,在视网膜还存在一种网间细胞,它的细胞体位于双极细胞层和节细胞层之间,但突起却伸到感光 细胞层和双极细胞层。如果把感光细胞经过双极细胞到神经节细胞的途径,看作是视觉信息的初始阶段。近年来还发现,视网膜中除了有通常 的化学性突触外,还有大量电突触存在。由此可见,视网膜也和神经组织一样,各级细胞之间存在着复杂的联系,视觉信息最初在感光细胞层 换能变成电信号后,将在视网膜复杂的神经元网络中经历某种处理和改变,当视神经纤维的动作电位序列作为视网膜的最终输出信号传向中枢 时,它们已经是经过初步加工和处理的信息了。 盲点 由节细胞层发出的神经轴突,先在视网膜表面聚合成一整束,然后它透视网膜,在眼的后极出眼球,这就在视网膜表面形成视神经乳 头。在乳头的范围内,实际上没有视网膜特有的细胞结构,因而落于该处的光线或视网膜像的组成部分,将不可能被感知,故称为盲点。两侧 视神经乳头在视网膜内黄斑或中央凹中心的鼻侧约3mm处。但正常时由于用两眼看物,一侧盲点可以被对侧视觉补偿,人们并不觉察自己的视 野中有一处无视觉感受的区域。盲点的存在可用专门设计的方法来证明

图)5视网膜的主要细胞层次及其联系模式图 视 细胞 视维细 外段 连结。 内段 图9.6哺乳动物光感受器细胞模式图 二) 的种光换能系 目前认为在人和大多数脊椎动物的视网膜中存在着两种感光换能系统。 视杆细胞和与它们相联系 境中感受光刺激而 无色 只有在 的细节和轮廓境界郴能看得很清益 统视力的 ,有高分辨 力 证明这 间上的分布 不均匀的 近视网 在黄 的 和色司 受弱外 ②两种 信息传递通路 (参看第十章】 但这种会聚 神经节细 的情 程度会聚或 的 显然是视锥系统 充侧普遗存在多 双极细 多个 右到多达250个视杆细胞经少数几个双极细胞会聚于 个神经节细胞的情况 在这种情况下 能期待这样的 无视 但这样的聚合系统却具有较强的总和多个弱刺激的能力。国从动物各系统特点来看, 果些只在日昼活动的 初如虫类和号等 视网 而只胡视维细 而另一些只在夜间活动 含有 光色素 即视紫红质(h0d0印s)。而视锥细胞却因所含感光色素的吸收光谱特性不同而分为三种,这是同视杆系统无色觉而视系统有色觉 的事实相一致的。 四、视杆细胞的感光换能机制 从上世纪末开始,有人就从视网膜中提取出了一定纯度的感光色素即视紫红质,它在暗处呈红色:实验中还可以证明,提取出来的这种感 光色素对不同波长光线的吸收光谱,基本上和晚光觉对光谱不同部分的敏感性曲线相一致(图97)。这一事实十分重要,因为既然光线对某种 感光色素的光化学作用的强度正好与这些光线所引起的视觉的强度相一致,那就是提示前者可能是后者的基础。 一)规款打质的光化学反应及其代谢 视紫红质的分子量约为2728kd,是一种与结合蛋白质,由一分子称为视蛋白(opsin)的蛋白质和一分子称为视黄醛(retnal)的生色基团 所组成。视蛋白的肽链序列已搞清,它的肽链中有7段穿越所在膜结构、主要由疏水性氨基酸组成的,螺旋区段,同一投的细胞提受体有类似 的结构。视黄醛由维生素A变来,后者是一种不饱和醇,在体内一种酶的作用下可氧化成视黄壁。提纯的视紫红质在溶液中对500波长的光 线吸收能力最强,这与人眼在弱光条件下对光就业上蓝绿光区城(相当于500加m波长附近)感觉最明亮(不是感到了蓝绿色)的事实相 动 (图97),说明人在暗视觉与视杆细跑中所含视紫红质的光化学反应有直接的关系】

图9-5 视网膜的主要细胞层次及其联系模式图 图9-6 哺乳动物光感受器细胞模式图 (二)视网膜的两种感光换能系统 根据对视网膜结构和功能的研究,目前认为在人和大多数脊椎动物的视网膜中存在着两种感光换能系统。一种由视杆细胞和与它们相联系 的双极细胞和神经节细胞等成分组成,它们对光的敏感度较高,能在昏暗的环境中感受光刺激而引起视觉,但视物无色觉而只能区别明暗;且 视物时只能有较粗略的轮廓,精确性差,这称为视杆系统或晚光觉系统;另一种由视锥细胞和与它们有关的传递细胞等成分组成,它们对光的 敏感性较差,只有在类似白昼的强光条例下才能被刺激,但视物时可辨别颜色,且对物体表面的细节和轮廓境界都能看得很清楚,有高分辨能 力,这称为视锥系统或昼光觉系统(前述视敏度的测定实际是视锥系统视力的测定)。 证明这两种相对独立的感光-换能系统存在的主要依据是:①人视网膜中视杆和视锥细胞在空间上的分布是不均匀的,愈近视网膜周边部, 视杆细胞愈多而视锥细胞愈少;愈近视网膜中心部,视杆细胞愈少而视锥细胞愈多;在黄斑中心的中央凹处,感光细胞全部是视锥而无视杆细 胞;与上述细胞分布相对应,人眼视觉的特点正是中央凹在亮光处有最高的视敏度和色觉,在暗外则中央视力较差;相反地,视网膜周边部则 能感受弱光的刺激,但这时无色觉而清晰度较差。②两种感光细胞和双极细胞以及节细胞形成信息传递通路时,逐级之间都有一定程度的会聚 现象(参看第十章),但这种会聚在视锥系统程度较小,在中央凹处甚至可以看到一个视锥细胞只同一个双极细胞联系,而这个双极细胞也只 同一个神经节细胞联系的情况,这种低程度会聚或无会聚现象的“单线联系”,显然是视锥系统有较高的精细分辨能力的结构基础;与此相对 照,在视杆系统则普遍存在多个感光细胞同一个双极细胞联系,而多个双极细胞再同一个神经节细胞联系的会聚式排列;在视网膜周边部,可 看到多达250个视杆细胞经少数几个双极细胞会聚于一个神经节细胞的情况;在这种情况下,当然不能期待这样的感觉系统有高的精细分辨能 力。但这样的聚合系统却具有较强的总和多个弱刺激的能力。③从动物各系统特点来看,某些只在白昼活动的动物如爬虫类和鸡等,视网膜全 无视杆而只胡视锥细胞。而另一些只在夜间活动的动物如地松鼠和猫头鹰等,视网膜中只胡视杆而不含视锥细胞。④视杆细胞中只含有一种感 光色素,即视紫红质(rhodopsin),而视锥细胞却因所含感光色素的吸收光谱特性不同而分为三种,这是同视杆系统无色觉而视锥系统有色觉 的事实相一致的。 四、视杆细胞的感光换能机制 从上世纪末开始,有人就从视网膜中提取出了一定纯度的感光色素即视紫红质,它在暗处呈红色;实验中还可以证明,提取出来的这种感 光色素对不同波长光线的吸收光谱,基本上和晚光觉对光谱不同部分的敏感性曲线相一致(图9-7)。这一事实十分重要,因为既然光线对某种 感光色素的光化学作用的强度正好与这些光线所引起的视觉的强度相一致,那就是提示前者可能是后者的基础。 (一)视紫红质的光化学反应及其代谢 视紫红质的分子量约为27-28kd,是一种与结合蛋白质,由一分子称为视蛋白(opsin)的蛋白质和一分子称为视黄醛(retnal)的生色基团 所组成。视蛋白的肽链序列已搞清,它的肽链中有7段穿越所在膜结构、主要由疏水性氨基酸组成的α-螺旋区段,同一般的细胞膜受体具有类似 的结构。视黄醛由维生素A变来,后者是一种不饱和醇,在体内一种酶的作用下可氧化成视黄醛。提纯的视紫红质在溶液中对500nm波长的光 线吸收能力最强,这与人眼在弱光条件下对光就业上蓝绿光区域(相当于500nm波长附近)感觉最明亮(不是感到了蓝绿色)的事实相一致 (图9-7),说明人在暗视觉与视杆细胞中所含视紫红质的光化学反应有直接的关系