第二节20世纪80年代:写作行为客观机制的探索 一、1978年至1983年:从“八大块“转向"文体技巧论 二、1983年至1985年:从文本主义转向写作过程论 1、从“八大块”转向表层写作行为 绪论作文过程主题主题展开一材料的选择; 材料的安排、构段、句词、文面。 2、从“八大块“转向深层写作行为 结构学(章法学) 结构图 三、1986年至1988年:从写作过程论转向写作主体论 四、1988年至1990年:从写作主体论转向写作文化论 第三节20世纪90年代探索写作行为围观操作原理 一、从梯级模型到场论模型:写作能力内在机制研究 二、从非线性、非稳态到写作分形:对写作复杂性的思考 1、非线性、非理性写作的复杂性本质写作观 2、分形消解混沌:写作生长规律的揭示 三、“写作思维”概念的提出与研究 思维场一一心理声话空间 中心句网络—一表达思路模式 “W”一一分析、综合、抽像概括的应用,实际上就是对中

第二节 20 世纪 80 年代:写作行为客观机制的探索 一、1978 年至 1983 年:从“八大块”转向“文体技巧论” 二、1983 年至 1985 年:从文本主义转向写作过程论 1、从“八大块”转向表层写作行为 绪论 作文过程 主题 主题展开——材料的选择; 材料的安排、构段、句词、文面。 2、从“八大块”转向深层写作行为 结构学(章法学) 结构图 三、1986 年至 1988 年:从写作过程论转向写作主体论 四、1988 年至 1990 年:从写作主体论转向写作文化论 第三节 20 世纪 90 年代 探索写作行为围观操作原理 一、 从梯级模型到场论模型:写作能力内在机制研究 二、 从非线性、非稳态到写作分形:对写作复杂性的思考 1、 非线性、非理性写作的复杂性本质写作观 2、 分形消解混沌:写作生长规律的揭示 三、 “写作思维”概念的提出与研究 思维场——心理声话空间 中心句网络——表达思路模式 “5W”——分析、综合、抽象概括的应用,实际上就是对中

心句的陈述和展开 四、对思维的思维:“写作策略”概念的提出与研究 周淼龙:写作工艺关键在于决策很控制 表达空间论:写作行为不仅受主体需要系统的驱动和价值系统 的牵引,而且受表达空间的制约 (即时代、社会、读者预留给文章思想存在的一种可能性空间)》 五、非理性写作与非构思写作的观念与理论的提出 1、题型写作的非理性写作主张 2、非构思写作写作学的观念与理论 主题一一选材一谋篇—提纲—行为构思 写作思维网络一一思维伴随运笔—一思维完成文章完成 立.写作本质论 第四章写作的概念 第一节狭义写作、亚写作。广义写作 一、狭义写作 写作即写文章。文章是表达一定意思和功能的书面作品。没有 笼统的口语,也没有笼统的书面语 二、亚写作 不完全的文章写作活动、行为。包括编辑和翻译 三、广义写作

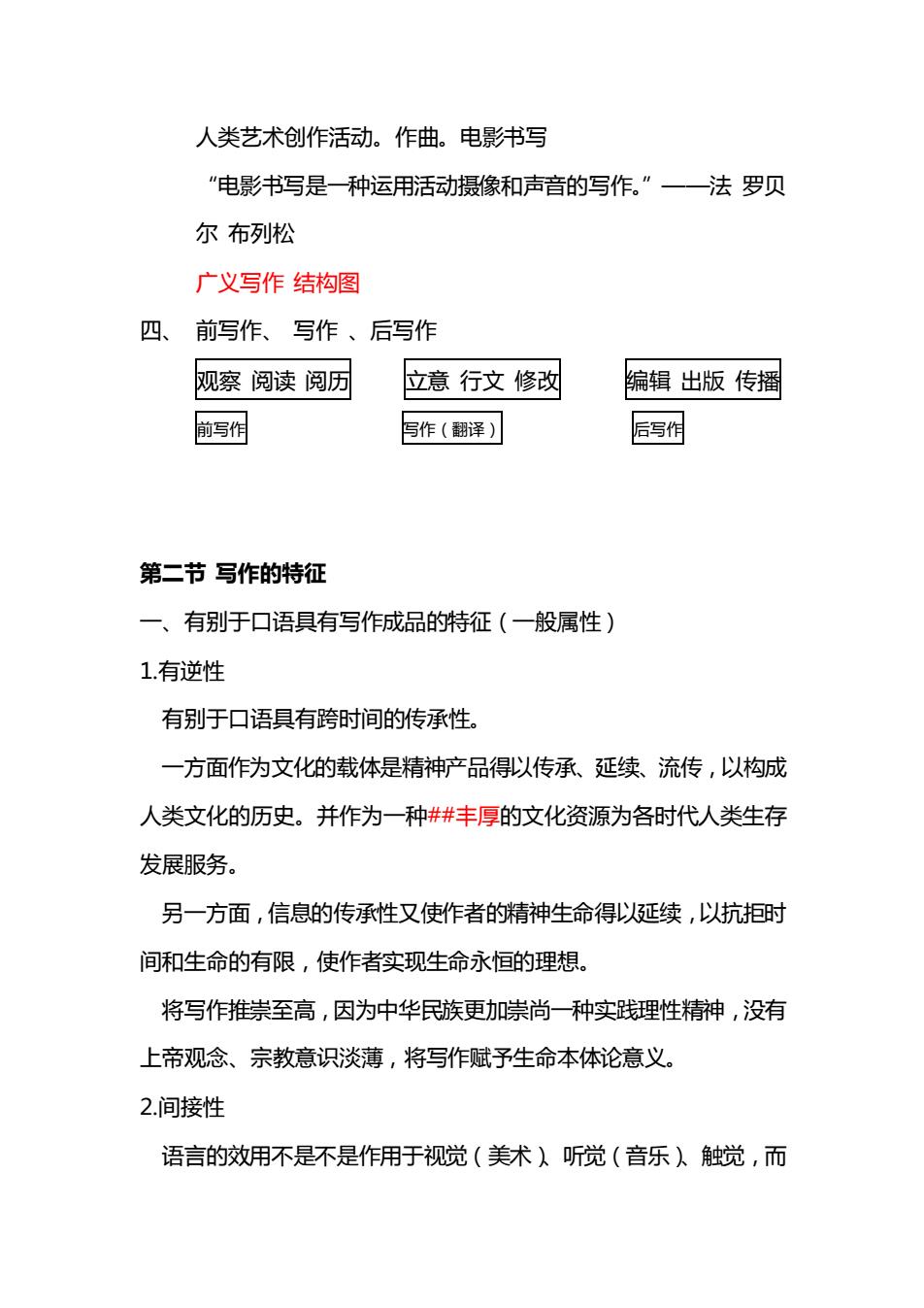

心句的陈述和展开 四、 对思维的思维:“写作策略”概念的提出与研究 周淼龙:写作工艺关键在于决策很控制 表达空间论:写作行为不仅受主体需要系统的驱动和价值系统 的牵引,而且受表达空间的制约 (即时代、社会、读者预留给文章思想存在的一种可能性空间) 五、 非理性写作与非构思写作的观念与理论的提出 1、 题型写作的非理性写作主张 2、 非构思写作写作学的观念与理论 主题——选材——谋篇——提纲——行为 构思 写作思维网络——思维伴随运笔——思维完成 文章完成 Ⅱ.写作本质论 第四章 写作的概念 第一节 狭义写作、亚写作。广义写作 一、 狭义写作 写作即写文章。文章是表达一定意思和功能的书面作品。没有 笼统的口语,也没有笼统的书面语 二、 亚写作 不完全的文章写作活动、行为。包括编辑和翻译 三、 广义写作

人类艺术创作活动。作曲。电影书写 ”电影书写是一种运用活动摄像和声音的写作。”一一法罗贝 尔布列松 广义写作结构图 四、前写作、写作、后写作 观察阅读阅历 立意行文修改 编辑出版传播 写行 写作(翻译) 后写例 第二节写作的特征 一、有别于口语具有写作成品的特征(一般属性)】 1.有逆性 有别于口语具有跨时间的传承性。 一方面作为文化的载体是精神产品得以传承、延续、流传,以构成 人类文化的历史。并作为一种##丰厚的文化资源为各时代人类生存 发展服务。 另一方面,信息的传承性又使作者的精神生命得以延续,以抗拒时 间和生命的有限,使作者实现生命永恒的理想。 将写作推崇至高,因为中华民族更加崇尚一种实践理性精神,没有 上帝观念、宗教意识淡薄,将写作赋予生命本体论意义: 2.间接性 语言的效用不是不是作用于视觉(美术)听觉(音乐入觉,而

人类艺术创作活动。作曲。电影书写 “电影书写是一种运用活动摄像和声音的写作。”——法 罗贝 尔 布列松 广义写作 结构图 四、 前写作、 写作 、后写作 观察 阅读 阅历 立意 行文 修改 编辑 出版 传播 前写作 写作(翻译) 后写作 第二节 写作的特征 一、有别于口语具有写作成品的特征(一般属性) 1.有逆性 有别于口语具有跨时间的传承性。 一方面作为文化的载体是精神产品得以传承、延续、流传,以构成 人类文化的历史。并作为一种##丰厚的文化资源为各时代人类生存 发展服务。 另一方面,信息的传承性又使作者的精神生命得以延续,以抗拒时 间和生命的有限,使作者实现生命永恒的理想。 将写作推崇至高,因为中华民族更加崇尚一种实践理性精神,没有 上帝观念、宗教意识淡薄,将写作赋予生命本体论意义。 2.间接性 语言的效用不是不是作用于视觉(美术)、听觉(音乐)、触觉,而

是作用于心理思维。抽象性实现了对现实的间接性反映、表现。 必须对书面语言的词句、语音、句法、语感等具有一定语言修养否 则在写作中的词害意、言不逮意,无法实现表达目的和文章功能。 3.创造性 “写”《说文》:"置物也。" “移置”《礼记》:"物之溉者不写,其余皆写。“ 注:“写者,传己器中乃食之。”一引申对事物精神现象、心理 状态的“移置”。 《诗北#泉水》:“驾言出游,以写我忧。“ 先秦两汉未见南北朝时“写"之指:记录、写字、绘画。(例” 秦每破诸侯,写方(坊)其宫室,作之咸阳北阪上。“宫室移置咸阳。) “诈”制造、制作。《说文》:“作,起也。”兴起。 《诗》:“天作高山”;《孙子兵法》:“黄帝作剑,以陈象之。”《诗》: “吉甫作颂,穆如清风”,此创作、撰述之意。《论语》:“述而不作”。 先秦创造性撰述才能叫“作”,而阐述性不能叫“作”。 先秦两汉,作文指创造性的文章写作,记录史实只能是一种“写”, 写作的本性应该是创造性。 4.实践性 A生活实践是确立主客体关系的根本途径 客体:写作客体由自身认识能力基础上的实践活动决定。 B.阅读实践是感悟积累写作经验的重要途径 C写作实践是将写作能力转化为写作能力的唯一途径

是作用于心理思维。抽象性实现了对现实的间接性反映、表现。 必须对书面语言的词句、语音、句法、语感等具有一定语言修养否 则在写作中的 词害意、言不逮意,无法实现表达目的和文章功能。 3.创造性 “写”《说文》: “置物也。” “移置”《礼记》:“物之溉者不写,其余皆写。” 注:“写者,传己器中乃食之。”——引申对事物精神现象、心理 状态的“移置”。 《诗 北# 泉水》:“驾言出游,以写我忧。“ 先秦两汉未见南北朝时“写“之指:记录、写字、绘画。(例:” 秦每破诸侯,写方(坊)其宫室,作之咸阳北阪上。“宫室移置咸阳。) “诈”制造、制作。《说文》:“作,起也。”兴起。 《诗》:“天作高山”;《孙子兵法》:“黄帝作剑,以陈象之。”《诗》: “吉甫作颂,穆如清风”,此创作、撰述之意。《论语》:“述而不作”。 先秦创造性撰述才能叫“作”,而阐述性不能叫“作”。 先秦两汉,作文指创造性的文章写作,记录史实只能是一种“写”, 写作的本性应该是创造性。 4.实践性 A.生活实践是确立主客体关系的根本途径 客体:写作客体由自身认识能力基础上的实践活动决定。 B.阅读实践是感悟积累写作经验的重要途径 C.写作实践是将写作能力转化为写作能力的唯一途径

二.写作行为的特征 1操作性,三个特征: A.思维语言的程序性、过程性 “积字成句,积句成章,积章成篇 B.写作主体控制性,即写作思维的操作性、写作意识性 C写作行为的成品性一一成品文章 2.动力性 写作兴趣、写作意志、写作事业心 口语言说之动力在听众与演说环境的激发,而而写作主要是作者自 我创造,其语言生成便便需依靠感情、兴趣的刺激和推动。 3综合性 三.写作思维的特征、充分性 1.充分的展示性 A.口头语是粗略性的历时性展开;动态 B.文章主要是历时性展开中进行横向枝叶的充分展开,以增强文章的 表达功能;静态 文章更长,有更多定语、状语、补语 可插入联想、想象、幻想等心理活动。 “言足以志,文足以言。”(子《左传襄公25年》)》 “文章者,所以宣上下之象,明人伦之叙,理尽性,以究万物之宜 者也。”(挚虞《文章流别论》)

二.写作行为的特征 1.操作性,三个特征: A.思维语言的程序性、过程性。 “积字成句,积句成章,积章成篇” B.写作主体控制性,即写作思维的操作性、写作意识性 C.写作行为的成品性——成品文章 2.动力性 写作兴趣、写作意志、写作事业心 口语言说之动力在听众与演说环境的激发,而而写作主要是作者自 我创造,其语言生成便便需依靠感情、兴趣的刺激和推动。 3.综合性 三.写作思维的特征、充分性 1.充分的展示性 A.口头语是粗略性的历时性展开;动态 B.文章主要是历时性展开中进行横向枝叶的充分展开,以增强文章的 表达功能;静态 文章更长,有更多定语、状语、补语 可插入联想、想象、幻想等心理活动。 “言足以志,文足以言。”(子《左传 襄公 25 年》) “文章者,所以宣上下之象,明人伦之叙,穷理尽性,以究万物之宜 者也。”(挚虞《文章流别论》)