二)发酵过程中尚存在的问题: 1、底物不能完全转化成目的产物,副产物的产生不可避免, 因而造成提取和精制因难,这是目前发酵行业下游操作落 后的原因之一。 2、微生物反应是活细胞的反应,产物的获得除受环境因 素影响外,也受细胞内因素的影响,且菌体易发生变异。 3、原料是农副产品,虽然价廉,但质量波动较大。 4、生产前准备工作量大,花费高,相对化学反应而言, 反应器效率低。 5、通常底物浓度不能过高,且要在无杂菌污染情况下进行。 6、发酵废水常具有较高的BOD和COD,需处理后排放

二)发酵过程中尚存在的问题: 1、底物不能完全转化成目的产物,副产物的产生不可避免, 因而造成提取和精制困难,这是目前发酵行业下游操作落 后的原因之一。 2、微生物反应是活细胞的反应,产物的获得除受环境因 素影响外,也受细胞内因素的影响,且菌体易发生变异。 3、原料是农副产品,虽然价廉,但质量波动较大。 4、生产前准备工作量大,花费高,相对化学反应而言, 反应器效率低。 5、通常底物浓度不能过高,且要在无杂菌污染情况下进行。 6、发酵废水常具有较高的BOD 和COD,需处理后排放

四、微生物工程发展简史 1、传统的微生物发酵技术一天然发酵 几千年 酒(古埃及 公元前4000-3000年:龙山文化 4200年) 啤酒、黄酒、酱油、泡菜等 D

四、微生物工程发展简史 1、传统的微生物发酵技术——天然发酵 几千年 酒 (古埃及 公元前4000 – 3000年; 龙山文化 4200年) 啤酒、黄酒、酱油、泡菜等

2、第一代微生物发酵技术一纯培养技术 Louis Pasteur 微生物引起发酵;酒精发酵由酵母引起 >Eduard Buchner酒化酶(ymase) >Robert Koch发明了固体培养基;建立了纯培养技术 >人为控制发酵过程 >酒精、丙酮、丁醇、有机酸等 (主厌氧发酵;初级代谢产物)

2、第一代微生物发酵技术——纯培养技术 ➢ Louis Pasteur 微生物引起发酵;酒精发酵由酵母引起 ➢ Eduard Buchner 酒化酶(zymase) ➢ Robert Koch 发明了固体培养基;建立了纯培养技术 ➢ 人为控制发酵过程 ➢ 酒精、丙酮、丁醇、有机酸等 (主厌氧发酵;初级代谢产物)

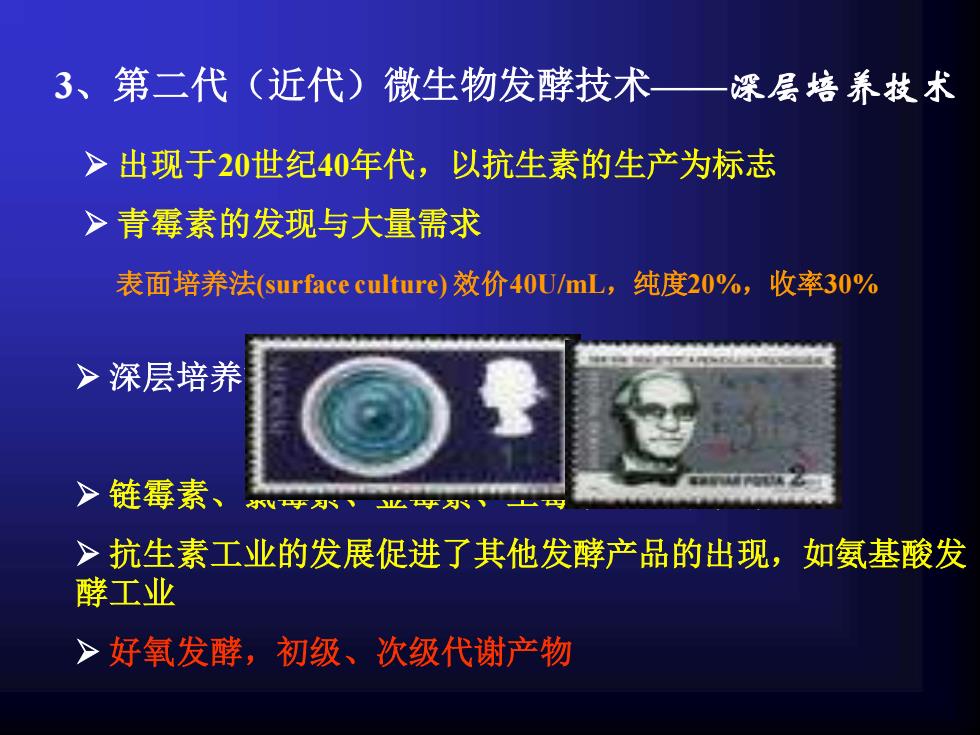

3、第二代(近代)微生物发酵技术— 深层培养技术 >出现于20世纪40年代,以抗生素的生产为标志 >青霉素的发现与大量需求 表面培养法(surface culture)效价40U/mL,纯度20%,收率30% >深层培养 >链霉素、 >抗生素工业的发展促进了其他发酵产品的出现,如氨基酸发 酵工业 >好氧发酵,初级、次级代谢产物

3、第二代(近代)微生物发酵技术——深层培养技术 ➢ 出现于20世纪40年代,以抗生素的生产为标志 ➢ 青霉素的发现与大量需求 表面培养法(surface culture) 效价40U/mL,纯度20%,收率30% ➢ 深层培养技术(submerged fermentation) ——机械搅拌通气发酵 ➢ 链霉素、氯霉素、金霉素、土霉素、四环素等 ➢ 抗生素工业的发展促进了其他发酵产品的出现,如氨基酸发 酵工业 ➢ 好氧发酵,初级、次级代谢产物

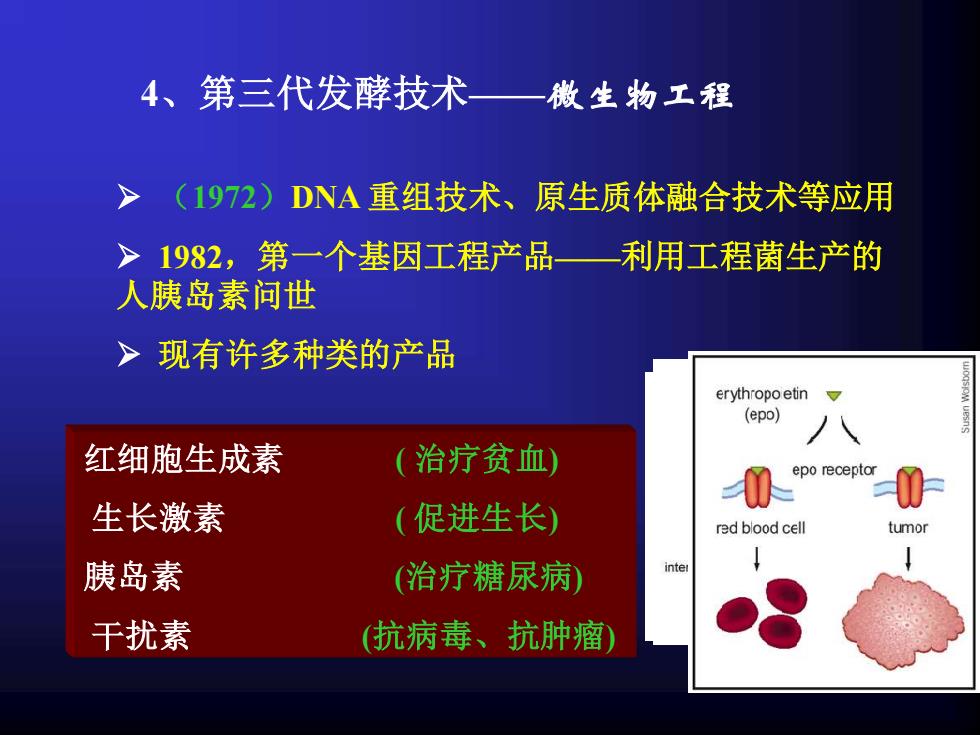

4、第三代发酵技术一微生物工程 (1972)DNA重组技术、原生质体融合技术等应用 >1982,第一个基因工程产品一利用工程菌生产的 人胰岛素问世 >现有许多种类的产品 erythropo etin (epo) 红细胞生成素 (治疗贫血) 0 epo receptor 生长激素 (促进生长 0 red blood cell tumor 胰岛素 (治疗糖尿病) inte 干扰素 抗病毒、抗肿瘤)

4、第三代发酵技术——微生物工程 ➢ (1972)DNA 重组技术、原生质体融合技术等应用 ➢ 1982,第一个基因工程产品——利用工程菌生产的 人胰岛素问世 ➢ 现有许多种类的产品 红细胞生成素 ( 治疗贫血) 生长激素 ( 促进生长) 胰岛素 (治疗糖尿病) 干扰素 (抗病毒、抗肿瘤)