神创造的,神创造多少物种,现在就有多少物种,因此他不可能有进化的思想,也看不到物 种间的亲缘关系。他所提出的分类系统人为性因素很大,因此,他的分类系统只能是人为的 分炎系统, 三、自然分类系统时期 由于人为分类系统的人为性因素很大,不能反映出自然界植物类群客观的分类系统,因 此,一些植物学家相继创建了自然分类系统。 法国植物学家裕苏(A.L.de Jussieu1748~1836)于1?89年完成了比较自然的分类 系统,以子叶为主要的分类特征,将植物分为无子叶、单子叶和双子叶三大类,在双子叶类 下再分为无瓣花、单瓣花、多箫花及赃途性不规则等小类。这一系统仅为自然分类系统的开 端,其中还有很大的人为性。 瑞士植物学家德堪多尔(A.P.de Candol1e1778~1841)于1813年提出了一个新的 分类系统,在裕苏的分类系统基础上,将维管束的有无及其排列情况作为门、纲的分类特征 英国植物学家本生(G,Bentham1800~1884)与虎克(J,D.Hooker1817~911) 于18B21883年发表的《植物属志》(Genera F1 antarum)中,提出了一个新的分类系统。 在德堪多尔系统的基础上,他们重视了花瓣是否联合这一特点,并把多心皮类放在被子植物 最原始的地位,而将无花被类列于次生地位,这些都是他们系统的优点,但与前而的系统相 比,在总体上仍没有大的改变 四、系统发宵系统时期 自达尔文(C.Darwin1809~1882)的《物种起源》(Origin of Species)于1859年同 世以后,“生物间都有或近或远的亲缘关系及任何生物都有它的起源、进化和发展的过程等 生物进化的思想得到了很多科学家的赞间。植物分类学者也认识到分类系统应体现出各类植 物间进化的亲缘关系,这样的系统叫系统发育系统。自此以后,在近百年里,众多的植物学 家提出了许多分类系统,最有代表性的有以下两个。 1.想格勒(A.Engler1844~1930)系统德周植物学家思格勒与柏兰特(K,Pra ntl1849~1893)于1837~1899年刊布了《植物自然分科志》(Die Naturalischen Pf1 anzen- familien),在该著作中,采用了自已的分类系统。对有胚有管植物(种子植物)作了如下分 (一)禄子被物亚门Gymnospermae (二)被子植物亚门Angiospermae 1.单子叶植物纲 Monocotyledoneae 2.双子叶植物钢Dicotyledoneae (1)原始花被亚纲Choripetalae或Archichlamydeae (2)合瓣花被亚纲Sympetalae或Metachlamydeae 恩格物的分类系统认为被子植物的花是由裸子柏物中的单性孢子叶球演化而来的,小孢 子叶球和大孢子叶球分别演化成雄性和雌性的柔美花序,由柔冀花序透一步演化成花,因此, 被子植物的花不是一朵真正的花,而是一个演化了的花序。这种学说称为“假花说”。根据这 一学说的理论,被子植物中最原始的类型是具有单性花的柔英花序类由无花被的单性花逐 3

渐演变产生了整齐的两性花,因北把多心皮目的木兰科、毛葚科作为较进化的类型。 2.哈钦松(J.Hutehinson1884~1972)系统英国植物学家哈饮松于1926~1934年, 在他的《有花植物科志》(The Families of Flowering Plants)中,公布了他的分类系统 其主要观点是认为被子植物的花是已灭绝了的裸子植物本类苏铁目(Bennettitales))的两性 孢子叶球演化而成的,即孢子叶球的主轴演化成花托,生于主轴上的大小孢子叶多数、分离 螺旋状排列,大孢子叶演化为雌蕊,小孢子叶演化为雄蕊,下部苞片演化为花被。这一学说 称为“真花说”。根据这一学说的理论,被子植物中花各都螺淀状排列的要比轮状排列的原始: 离瓣花较合瓣花原始:单被花及无被花种类是后来产生的一种退化性状。因此,将木兰科、 毛莨科等作为被子植物中最原始的类型。 在以上两个系统中,思格勒系统的证据尚不够充足,有的观点不尽合理,因此,受到许 多学者的批评。尽管如此,因为这一系统提出较早,影响较大,至今仍为许多人所采用。哈 钦松系统虽然也有一些不是之处,但理论根据较充分,所指出的被子植物发展规律与分类原 则,头到多数人的支持,也为当今很多人所采用。 除了以.上两个有代表性的分类系统外,还有原苏联植物学家塔赫他闻(A.Takhtajan)】 美国植物学家柯朗奎斯特(A,Cronquist))等人提出的分类系统,也引起了入们的视。 本教材采用恩格物系统(1964)。 传统的檀物分类学是以形态特征为主。自20世纪40年代开始,随着现代科学的发展, 人们已不再停留在原有的分类水平上,逐渐产生了一些新的分类方法,以弥补传统分类之不 足。例如 实验分类学:以实验方法来研究物种起源、形成和植物种在分布区内的不同环境条件下 所产生的变异。 细胞分类学:对植物细胞在有丝分裂时染色体的数目、形态等进行比较研究,这对刘分 植物类群有参考价值。 化学分类学:根据植物体内化学成分的差异来判断各类群的亲缘关系。今后化学分类的 置点将是对植物大分子化合物的研究。 数量分类学:借助电子计算机,利用数学理论来解决植物分类有关间题的科学, 孢粉分类学:利用光学显微镜及电子显微镜对植物孢粉的形态、结构及纹饰等进行研究, 以找出植物种群间在孢粉上的异同,从而判断其亲缘关系的远近。 今后的植物分类学单纯依靠哪一种方法,看来都会是有陷的,必须综合利用生物学领 城内多半科的研究成果,才能使分类系统更符合容观实际。 第三节植物分类的各级单位 为丁将植物界的植物进行分门别类,就要把它们按其形态相似的程度和亲缘关系的远近, 刘分为若干类群,大类群下设中类群,中类群下再设小类群,以此类淮,至种为止,形成多 种分类等级。 一、植物分类的韩级和基本单位 植物分类中有一系列的分类等级,即界、门、纲、目、科、属、种。种(Species)是分 4

类等级中的基本单位,同种的植物都有它们自己共有的特征,特性,并与其它种相区别,将彼此 在形态特征、亲缘关系相近的种集合为属(Genus)?,再把近似的属集合为科(Familia),依 此类推,再果合戒目(Ordo)、纲(Classis)、门(Divisio),最后统归于植物界(Regnum), 界是植物分类中的最高等级。在每-一等级内,如果种类繁多,也可再分为亚门(Subdivisio)、 亚纲(Subclassis)、亚目(Subordo)、亚科(Subfamilia)和亚属(Subgenus)。有的科下除 亚科外,还设有族(Tribus)和亚族(Subtribus)?,属下除亚属外还设有组或派(Sectio)和 系(Srs)等等级。现以梭梭和沙生针茅为例,说明它们在分类系统中的地位。 1.梭棱Haloxylon ammodendron(C.A.Mey,)Bge. 界:植物界Regnum vegetabile 门:种子植物门Spermatophyta 亚门:被子枝物亚门Angiospermae 纲:双子叶植物纲Dicotyledoneae 目:中子目 Centrospermae 科:豢科Chenopodiaceae 属:梭梭属Haloxylon 种:校梭Haloxylon ammodendron(C,A.Mey.)Bge 2.沙生针茅S#pa glareosa P.Smira. 界:植物界Regnum vegetabile 门:种子植物门Spermatophyta 亚门:被子植物亚门Angiospermae 钢:单子叶植物钢Monocot灯ledoneae 目:额花目Glumiflorae 科:禾本科Gramineae 亚科:早熟禾亚科Pooideae 族:针茅族Stipeae 属:针属SHp 种:沙生针茅Sipa度lareosa P.Smirn 二、种及其以下等级 种是植物分类的基本单位。对种的认识现在还没有完全统一的意见。但一般认为种是具 有一定的形态和生理特征,有-一定自然分布范国的植物类群,同种内个体间能进行有性生殖, 但一般不能与其它种进行生殖结合,即使结合,也不能产生有生殖能力的后代。 根据《国际植物命名法规》的规定,在种下可设亚种(Subspecies)、变种(Varietas)和 变型(Forma)等等级。它们可分别缩写为:sp.var.及f,。 亚种:一般认为是一个种内的变异类群,形态上有一定区别,在分布上、生态上或季节 上有所篇离,这样的类群即为亚种。 变种:种内的某些个体在形态上有所变异,而且出较稳定,分布范国儿起罪种米小得 多。 变型:也有形态变异,但着不出有一定的分布区,是零星分布的个体。 .5

品种(Cuitivar,缩写为cv.):只用在栽培植物上,是人类经过长期培有选择而形成的 类型,其经济性状及生物学特性符合人类器要。 第四节植物的命名 命名是植物分类学的内容之一。每种植物都有一个符合婴求的、国际通用的名称,这就 是我们通常所说的拉丁学名。 一、双名命名法 在日常生活中,由于不同民族、不同语言,同一种植物有着不同的名称,即使是同一民 族,在不同的地区对同一植物也常有不同的名称,如马铃,南方叫详半、洋山芋,北方测 叫土豆、山药。另外,不同种的植物在不同的地区有时又有着相同的名称,如南方的女贞、 冬青与北方的槲寄生都叫作冬青,由此可以看出,没有统一的植物名称就会给我们适成混乱, 给识别与利用植物带来很多困难,甚至会连成严重的串故。为了避免植物名称的不统一, 《国际植物命名法规》规定,用双名法对每一种植物进行命名。双名法为瑞典植物学家林奈自 创,即用2个拉丁词给植物种命名,第一个词是愿名,为名词,第二个词是种加词(种名), 常为形容词或名词第二格,种加词后为命名人的姓;如果种下还有亚种、变种等等级的话, 还要加上亚种或变种加词,并在亚种或变种加词之前加上亚种(subsp,或sp.)或变种(var,) 的缩写词,即为三名法。属名的第一字母要大写,命名人的姓如果超过1~2个音节的通常要 缩写,并要加上省略号“,如Linne可缩写为L.,Pallas可缩写为Pal.。有些植物是 由2人共同命名的,则在这2人的姓之间加“t”(即“和”的忘思),如果命名人多于2人, 则可用“cta”表示。有时2个命名人的姓中间加“x”,这表示前一人是该种的命名人,但 来公开发表,后一人著文代他公开发表了这个种。有时命名人的姓后加有“f,”,为la、 fius(子女)的缩号,即该种为某分类学家的子女命名。 二、有关命名的一些法规 《国际植物命名法规》是全世界植物分类学者在对植物命名时必须遵守的规则,只有湛守 这些规则,对物的命名才是正确的、有效的。徐了对植物采用双名法命名外,还有以下 些规则: 1,每一种植物只有一个合法的拉丁学名。如果有二个或二个以上的拉丁乎名的话,应以 最早发表的、并按《国际植物命名法规》要求正确命名的学名为合法学名,其余为异名或废弃 名。 2.一种植物合法的拉丁学名必正式发表,并有拉丁文指述。 3.基本异名(Basonymum)一种植物经过调整后列入到另一属中,但种加词不变时, 则原来的拉丁学名为基本异名。如红沙(Reaumuria soongorica(Pal.)Maxim,J,帕纳斯 (Pallas)最初将它放在径柳属,学名为Tamarix soongorica Pall.,后由马克西莫维葡 (Maximowicz)调整到红沙属(Reaumuria),种加词不变,因此Tomarix soongorica Pa1L.即为基本异名。在调整后的红沙学名中婴把基本异名命名人的姓加括号,即(Pal1,) 放在种加词后。 6

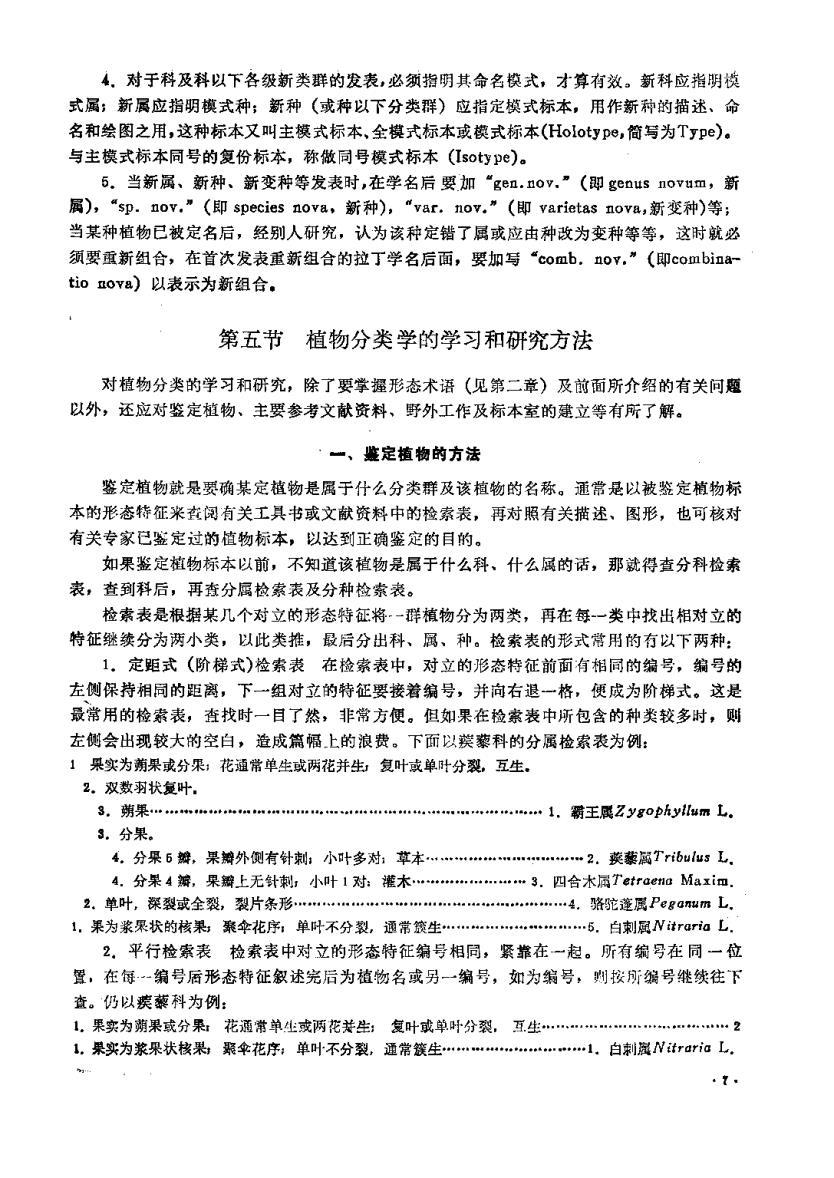

4.对于科及科以下各级新类群的发表,必须指明其命名模式,才算有效。新科应指期横 式属;新属应指明模式种;新种(或种以下分类群)应指定模式标本,用作新种的描述、命 名和绘图之用,这种标本又叫主模式标本、全棋式标本或模式标本(Holoty pe,简写为Type)。 与主模式标本同号的复份标本,称做同号模式标本((Isotype)。 5。当新属、新种、新变种等发表时,在学名后要加“gen.no.”(即geaus novum,新 属),“sp.nov.”(即species nova,新种),“var.nov.”(即varietas nova,新变种)等; 当某种植物已被定名后,经别人研究,认为该种定错了属或应由种改为变种等等,这时就必 须要重新组合,在首次发表重新组合的拉丁学名后面,要加号“comb.not,”(即combiz如a ti0ov8)以表示为新组合, 第五节植物分类学的学习和研究方法 对植物分类的学习和研究,除了要掌强形态术(见第二章)及前面所介绍的有关问题 以外,还应对鉴定植物、主要参考文献资料、野外工作及标本室的建立等有所了解。 一、鉴定植物的方法 鉴定植物就是费确某定植物是属于什么分类群及该植物的名称。通常是以被鉴定植物标 本的形态特征来查阅有关工具书或文献资料中的检索表,再对照有关描述、图形,也可核对 有关专家已鉴定过的植物标本,以达到正确鉴定的目的。 如果竖定植物标本以前,不知首该植物是属于什么科、什么展的话,那就得查分科检煮 表,查到科后,再查分属检索表及分种检索袭。 检素表是根据某几个对立的形态特征将一群植物分为两类,再在每一类中找出相对立的 特征继续分为两小类,以此类推,最后分出科、属、种。检索表的形式常用的有以下两种: 1,定距式(阶梯式)检素表在检索表中,对立的形态特征前面有相同的编号,编号的 左侧保持相同的距离,下一组对立的特征要接着编号,并向右退一格,便成为阶梯式。这是 最常用的检常表,查找时一目了然,非常方便。但如果在检表中所包含的种类较多时,则 左侧会出现较大的空白,並成篇隔上的浪费。下面以奖藜科的分属检索表为例: 1果实为蒴果或分朵花通常单生或两花并生复叶成单叶分裂,互生。 2。双数羽状复叶, .1.霸王展Zyg0 phyllum L. 3。分果. 4.分果6瓣,果瓣外侧有针刺:小叶多对草本. 2.泰属Tribulus L 4.分果4每,果錮上无针刺,小叶1对:港木.*.3.四合术属Tetraen0Maxi四.」 2.单叶,深裂或全裂,裂片条形. +.4,骆陀篷圆Peg@nwmL. 1,果为果状的核聚伞花序,单叶不分裂,通常痰生 .5.白刺屈Vitraria L. 2。平行检索表 检素表中对立的形态特征编号相同,紧靠在一起。所有编号在同一位 蟹,在每一箱号后形态特征叙述完后为植物名或另一编号,如为编号,按所编号继续往下 查。仍以蒺藤科为例: L.果实为果成分果花通常单生成两花装生:复叶或单叶分裂。互生. 1,果实为浆采伏核果 系伞花序:单叶不分裂 ,通常生.一 .l.白刺Nitraria L