第十二章细胞核 THE CELL NUCLEUS

1781年Trontana发现于鱼类细胞,1831年,Brown发现于植物。成熟的植物筛管和哺 乳类红细胞没有细胞核。 在原核细胞中,DNA集中,但无核膜包围,故称拟核(nucleiod)。核一般呈圆形,但因 生物的种类而异。在旺盛分裂的组织中,核呈圆形,在长形细胞中多呈椭圆形,在扁平细胞中 多为扁圆形,在蛾蝶类的丝腺细胞中为分枝状,在胚乳细胞中呈网状。 细胞核的大小与细胞大小有关,最小的核直径不足1μ,而最大的核如苏铁科某些植物 卵细胞核直径可达500~600μm。植物细胞核的直径通常在1~4m左右,动物为10μm左 右。在同一种生物,由于遗传物质的含量是恒定的,因此核的大小也比较恒定。常以核质比来 估算核的大小NP≈0.5,分裂期细胞NP>0.5,衰老细胞NP<0.5。 Vn NP= Vc-Vn 通常一个细胞一个核,肝细胞和心肌细胞可有双核,破骨细胞可有6~50个细胞核,骨骼 肌细胞可有数百个核;高等植物的毡绒层可有2~4个核。 正在生长的细胞中,核位于细胞中央,在分化成熟的细胞中,常因细胞内含物或特殊结构 的存在,核被挤到边缘。 细胞核的主要结构包括:①核被膜(nuclear envelope)、②核仁(nucleolus)、③核基 质(nuclear matrix)、④染色质(chromatin)、⑤核纤层(nuclear lamina)等部分(图12- 1)

1781 年 Trontana 发现于鱼类细胞,1831 年,Brown 发现于植物。成熟的植物筛管和哺 乳类红细胞没有细胞核。 在原核细胞中,DNA 集中,但无核膜包围,故称拟核(nucleiod)。核一般呈圆形,但因 生物的种类而异。在旺盛分裂的组织中,核呈圆形,在长形细胞中多呈椭圆形,在扁平细胞中 多为扁圆形,在蛾蝶类的丝腺细胞中为分枝状,在胚乳细胞中呈网状。 细胞核的大小与细胞大小有关,最小的核直径不足 1μm,而最大的核如苏铁科某些植物 卵细胞核直径可达 500~600μm。植物细胞核的直径通常在 1~4μm 左右,动物为 10μm 左 右。在同一种生物,由于遗传物质的含量是恒定的,因此核的大小也比较恒定。常以核质比来 估算核的大小 NP≈0.5,分裂期细胞 NP>0.5,衰老细胞 NP<0.5。 通常一个细胞一个核,肝细胞和心肌细胞可有双核,破骨细胞可有 6~50 个细胞核,骨骼 肌细胞可有数百个核;高等植物的毡绒层可有 2~4 个核。 正在生长的细胞中,核位于细胞中央,在分化成熟的细胞中,常因细胞内含物或特殊结构 的存在,核被挤到边缘。 细胞核的主要结构包括:①核被膜(nuclear envelope)、②核仁(nucleolus)、③核基 质(nuclear matrix)、④染色质(chromatin)、⑤核纤层(nuclear lamina)等部分(图 12- 1)

Hetero- chromatin 14m 图12-1细胞核的结构,n为核仁,N为常染色质 细胞核的主要功能有两个方面:①遗传和②发育。前者表现为通过DNA染色体的复制和 细胞分裂,维持物种的世代连续性。后者表现为通过调节基因表达的时空顺序,控制细胞的分 化,完成个体发育的使命。 第一节核被膜 是包在核外的双层膜结构。它将DNA与细胞质分隔开,形成核内特殊的微环境,保护 DNA分子免受损伤;使DNA的复制和RNA的翻译表达在时空上分隔开来;此外染色体定位 于核膜上,有利于解旋、复制、凝缩、平均分配到子核,核被膜还是核质物质交换的通道。 一、核被膜是双层膜结构 核被膜由内核膜(inner nuclear membrane)、外核膜(outer nuclear membrane)和核 周隙(perinuclear space)三部分构成。核被膜上有核孔与细胞质相通(图12-2、3)。 外核膜胞质面附有核糖体,并与内质网相连,核周隙与内质网腔相通,可以说是内质网的 一部分。外核膜上附着1Onm的中间纤维intermediate filament,可见核是被内质网和中间纤 维相对固定的

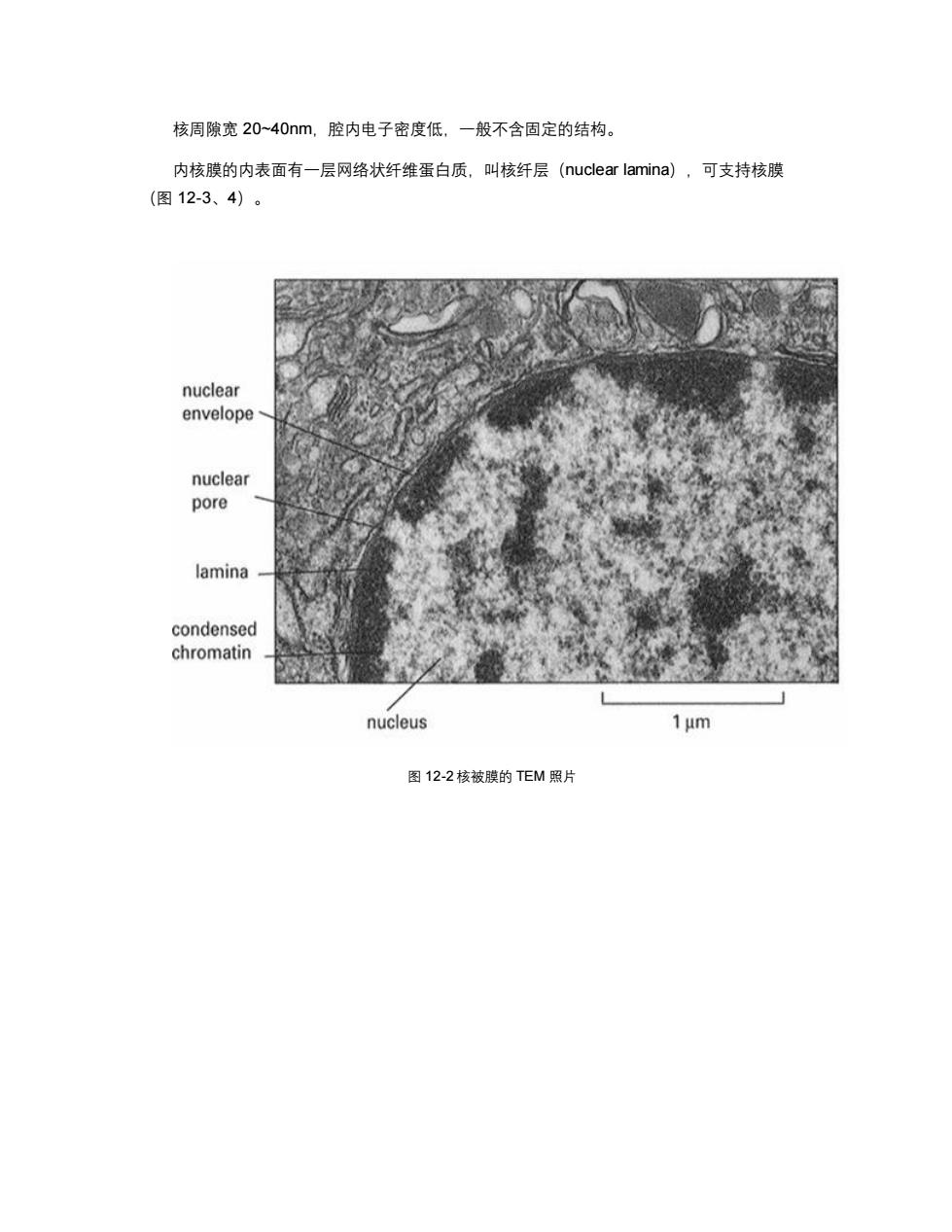

图 12-1 细胞核的结构,n 为核仁,N 为常染色质 细胞核的主要功能有两个方面:①遗传和②发育。前者表现为通过 DNA 染色体的复制和 细胞分裂,维持物种的世代连续性。后者表现为通过调节基因表达的时空顺序,控制细胞的分 化,完成个体发育的使命。 第一节 核被膜 是包在核外的双层膜结构。它将 DNA 与细胞质分隔开,形成核内特殊的微环境,保护 DNA 分子免受损伤;使 DNA 的复制和 RNA 的翻译表达在时空上分隔开来;此外染色体定位 于核膜上,有利于解旋、复制、凝缩、平均分配到子核,核被膜还是核质物质交换的通道。 一、核被膜是双层膜结构 核被膜由内核膜(inner nuclear membrane)、外核膜(outer nuclear membrane)和核 周隙(perinuclear space)三部分构成。核被膜上有核孔与细胞质相通(图 12-2、3)。 外核膜胞质面附有核糖体,并与内质网相连,核周隙与内质网腔相通,可以说是内质网的 一部分。外核膜上附着 10nm 的中间纤维 intermediate filament,可见核是被内质网和中间纤 维相对固定的

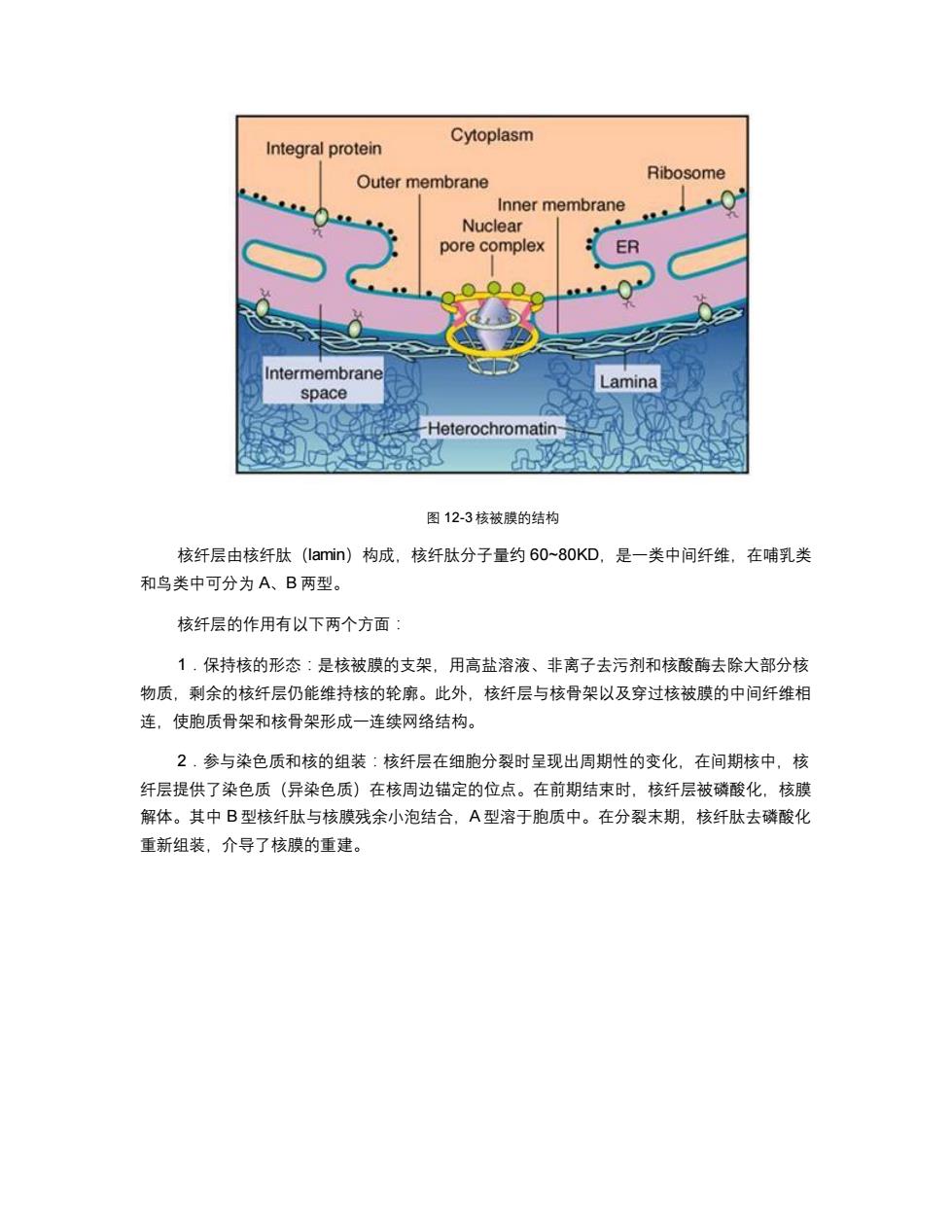

核周隙宽20~40nm,腔内电子密度低,一般不含固定的结构。 内核膜的内表面有一层网络状纤维蛋白质,叫核纤层(nuclear lamina),可支持核膜 (图12-3、4)。 nuclear envelope nuclear pore lamina condensed chromatin nucleus 1μm 图12-2核被膜的TEM照片

核周隙宽 20~40nm,腔内电子密度低,一般不含固定的结构。 内核膜的内表面有一层网络状纤维蛋白质,叫核纤层(nuclear lamina),可支持核膜 (图 12-3、4)。 图 12-2 核被膜的 TEM 照片

Cytoplasm Integral protein Outer membrane Ribosome Inner membrane Nuclear pore complex ER Intermembrane Lamina space Heterochromatin 图12-3核被膜的结构 核纤层由核纤肽(lamin)构成,核纤肽分子量约60~80KD,是一类中间纤维,在哺乳类 和鸟类中可分为A、B两型。 核纤层的作用有以下两个方面: 1·保持核的形态:是核被膜的支架,用高盐溶液、非离子去污剂和核酸酶去除大部分核 物质,剩余的核纤层仍能维持核的轮廓。此外,核纤层与核骨架以及穿过核被膜的中间纤维相 连,使胞质骨架和核骨架形成一连续网络结构。 2,参与染色质和核的组装:核纤层在细胞分裂时呈现出周期性的变化,在间期核中,核 纤层提供了染色质(异染色质)在核周边锚定的位点。在前期结束时,核纤层被磷酸化,核膜 解体。其中B型核纤肽与核膜残余小泡结合,A型溶于胞质中。在分裂末期,核纤肽去磷酸化 重新组装,介导了核膜的重建

图 12-3 核被膜的结构 核纤层由核纤肽(lamin)构成,核纤肽分子量约 60~80KD,是一类中间纤维,在哺乳类 和鸟类中可分为 A、B 两型。 核纤层的作用有以下两个方面: 1.保持核的形态:是核被膜的支架,用高盐溶液、非离子去污剂和核酸酶去除大部分核 物质,剩余的核纤层仍能维持核的轮廓。此外,核纤层与核骨架以及穿过核被膜的中间纤维相 连,使胞质骨架和核骨架形成一连续网络结构。 2.参与染色质和核的组装:核纤层在细胞分裂时呈现出周期性的变化,在间期核中,核 纤层提供了染色质(异染色质)在核周边锚定的位点。在前期结束时,核纤层被磷酸化,核膜 解体。其中 B 型核纤肽与核膜残余小泡结合,A 型溶于胞质中。在分裂末期,核纤肽去磷酸化 重新组装,介导了核膜的重建